Абсолютный Арарат

Интервью с режиссером Мариной Разбежкиной о любимых книгах и древнем Свияжске

Марина Разбежкина — автор около 30 документальных и двух игровых картин, многие из которых отмечены наградами международных кинофестивалей. Сооснователь Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Арт-директор ежегодно проходящего в Свияжске международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник».

Побег из библиотеки

В начале с книжками у меня были отношения совершенно семейные. Когда-то мне пришло в голову подсчитать, сколько в нашей домашней библиотеке было книг, — вышло около восьми тысяч в однокомнатной квартире. Мы на них буквально сидели и лежали. Когда-то мама пригласила человека, чтобы он оценил, во сколько обойдется ремонт. С порога он сказал: «Библиотеки не ремонтирую». И ушел.

Я была абсолютно книжным человеком, а в шестнадцать лет мне это стало мешать. Я вдруг подумала, что вокруг есть какая-то жизнь, и надо понять, она похожа на книжку или не похожа. И для этого я ушла из дома. Сначала на два месяца. Прочитала Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Недавно пыталась перечитать, но не смогла. По-моему, это невозможно. Но в шестнадцать он меня побудил к первому одиночному путешествию, я заинтересовалась старообрядцами.

Нарисовала карту с расположением скитов и керженецких деревень по его книге «В лесах». Дома я просто сказала, что ухожу, а у нас не было принято останавливать. Мама сказала, что денег нет, и я ушла без денег. Это было вроде бы недалеко от Казани, где я родилась и жила тогда, но на самом деле Керженец оказался дальше, чем об этом свидетельствовала карта, — там было другое время.

Нарисовала карту с расположением скитов и керженецких деревень по его книге «В лесах». Дома я просто сказала, что ухожу, а у нас не было принято останавливать. Мама сказала, что денег нет, и я ушла без денег. Это было вроде бы недалеко от Казани, где я родилась и жила тогда, но на самом деле Керженец оказался дальше, чем об этом свидетельствовала карта, — там было другое время.

Я попала в старообрядческую деревню, которую люди не покидали после раскола XVII века. Воспроизводили друг друга, соседствовали с другими такими деревнями, и все. У них даже не было слов для описания окружающей реальности. Например, летит самолет, а у них не находится слова. Это было страшно интересно, причем они меня сразу приняли.

У меня была такая длинная коса... Я, видимо, укладывалась в их представления о девушке, которая одна бродит по болотам. Они меня в болоте еще спасли, когда я тонула в трясине, а на меня вышла собака из этой спрятанной в лесу деревушки из пяти домов. Я прожила у них где-то неделю. Вслед мне, уходящей, кинули тарелку, из которой я ела. Это было словно путешествие назад в машине времени. Они почти не говорили друг с другом. Через несколько лет я вернулась в эти места, но этой деревни не нашла — все они сгорели в страшных пожарах в 1972-м.

Я потом лет пятнадцать ходила одна, поскольку так ты совершенно беззащитен и поэтому учишься общаться с жизнью. Это был какой-то грандиозный урок для домашней читающей девочки, по нескольку месяцев я каждое лето уходила из дома. Иногда приходилось и защищаться.

У меня была идея пройти наволок от Архангельска до Петербурга, но весь наволок оказался перерезан тюрьмами, постоянно кто-то сбегал. Один раз я трое суток шла с беглыми и в конце концов попала в лагерь, куда они возвращались. Возвращались, потому что поняли, что бежать некуда. В этом лагере-поселении я ночевала, тоже тайно. Там было страшно. Я стала меньше читать, стала больше ходить и больше понимать.

Сначала я ходила в те места, где жили герои моих любимых книг. Ушла на Пинегу, в Верколу, родину героев Федора Абрамова из книги «Братья и сестры». Жила месяц с этими людьми, полюбила их. Так что уход из библиотеки оказался не очень резким.

Когда я ходила по наволоку, там все еще стояли северные деревни, но они уже были пустыми. Это одно из самых страшных впечатлений: будто всех унесло каким-то ядерным взрывом, а остались только дома, прекрасные дома XVII–XVIII веков. И вдруг оказывалось, что там живет старуха, единственная старуха, а вокруг, километров на пятьдесят, а то и больше, — никого, одни болота. И вот с этой старухой мы продолжали вместе жить. Она просила, чтобы я рыбачила, потому что на зиму нужно было запастись рыбой. Мы ходили на охоту, у нее было ружье, мы собирали ягоды. Это был новый для меня опыт, который стал мощной частью моей жизни.

Тургенев в татарской деревне

Окончив университет, я уехала в татарскую школу преподавать, достаточно далеко от Казани. Это был мой выбор: поехала учить татарских детей русскому языку и русской литературе в очень далекую деревню. Но деревня обязательно должна была быть на Волге. Я всегда любила реки.

Проработала там очень мало, полтора месяца, потому что у мамы обнаружили рак, надо было возвращаться в Казань. Но недавно мне пришло письмо из Петербурга, от человека, который учился у меня и хорошо меня запомнил. Он стал врачом. Тогда мне было жаль этих ребят. У некоторых были толковые головы, и я понимала, как они будут мучаться этой жизнью. Что-то вроде «не там родился»...

Деревня была большая, нашлась даже огромная библиотека с русскими книгами. Когда-то там был райцентр — от него и осталась библиотека.

Они стали читать Тургенева, по программе, и он оказался для них сложным... Я поняла тогда, что есть некая национальная память. В ней не было ничего, что позволяло бы детям из татарского села, говорящим только на своем языке, понимать, что написано в рассказах.

ᅠ

ᅠРусскому современному мальчику легче читать Тургенева, хотя он тоже не знает реалий жизни дворянства и крестьянства XIX века, но его предки передали ему свои хотя бы телесные воспоминания. А татарскому ребенку все это было непонятно. И я вдруг получила драйв от того, что мне надо помочь этим ребятам полюбить неведомую им жизнь. А мне — нужно понять и полюбить их жизнь.

У меня были очень смешные уроки по Островскому. Выяснилось, что там им непонятно совершенно ничего. Мне не удавалось объяснить разницу между глаголами «прыгнуть» и «пригнуть», приходилось показывать наглядно. Наверное, это было очень смешно со стороны.

Когда пришлось уехать, я после смерти мамы осталась в Казани работать в газете, которую не любила никогда. Не именно эту газету, а работу журналиста. Потом ушла из штата на вольные хлеба. В 1970-е это не очень одобрялось, но я поняла, что не могу работать под чьим-либо руководством. Стала много писать. Ездила от газеты туда, куда другим было неинтересно, в самые отдаленные деревни. Я долго была почвенницей. Эти командировки избавили меня от иллюзий.

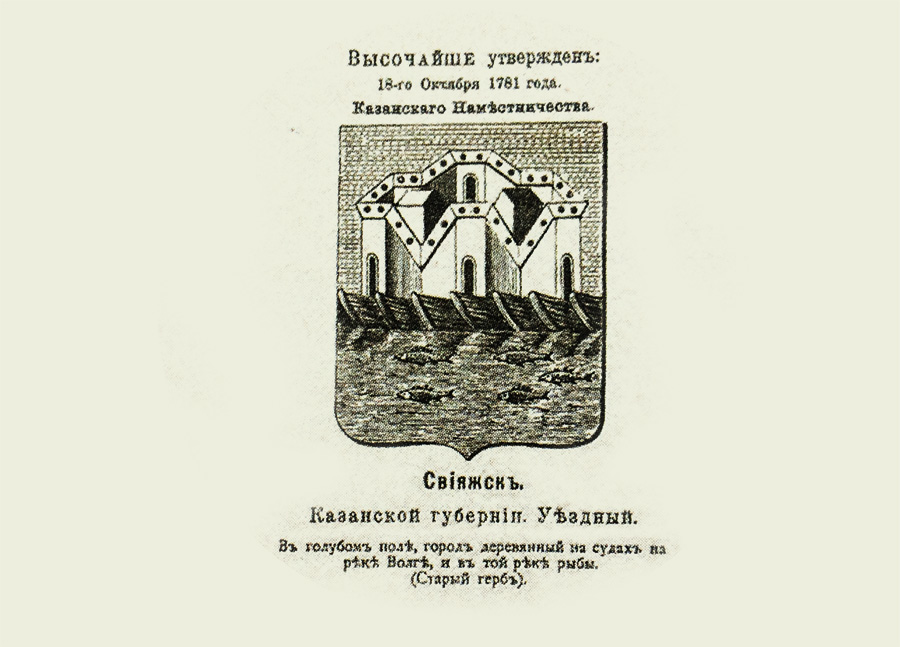

Свияжск

В Свияжск я впервые попала в пятнадцать лет. Он уже в конце 1950-х был островом: выше по Волге построили ГЭС, вода скрыла под собой дороги и часть суши, на которой располагался старый город. Меня он прибил. Я не подозревала, что совсем рядом с Казанью существует «прошедшее время». Я написала тогда свою первую заметку, ее опубликовали в газете. С тех пор я там застряла. Свияжск оказался абсолютно моим местом. К тому же там можно было прожить практически без денег. И без времени. Ты ходишь по старушкам и рассказываешь им истории. Они очень ценят общение, ты получаешь литр молока, и тоже рассказывают... Натуральный обмен! Я стала записывать их речь, потому что никогда не слышала такой речи раньше — росла в интеллигентной семье, а это были другие люди, совсем другие. Я поняла, что все это надо записать, потому что речь уходящая. Иногда я по году жила в Свияжске, когда совсем не было работы. Туда стали приезжать мои друзья, художник Рашид Сафиуллин поселился здесь со своей семьей по моим следам.

Дом на холме справа — его видишь первым, когда поднимаешься на гору со стороны новой, недавно возникшей дороги, — это наш дом, там когда-то был трактир. Мы жили у дяди Вани и тети Таи. Их дети разъехались, дом был слишком большим для двоих, денег за жилье с нас не брали. «Живите для веселья», — говорили. Приезжала в гости великий фотограф Ляля Кузнецова, а с ней и фотографы из разных стран, художники, мы там все вместе жили.

Мне интересно, как функционирует жизнь, как время протекает и утекает, как оно существует вместе с пространством и вместо пространства иногда. Это место можно было сохранить как часть другого времени. Не абсолютно сохранить, конечно, но и не вторгаться так, как сегодня...

Даже в Москве, огромном городе, раздражает вторжение, а там, в Свияжске, — территория километр на полтора. Это не место для агрессии, слишком легко все уничтожить.

Мне вдруг стало жаль, что из Успенского монастыря вывезли психиатрическую больницу. Когда монастырь стал пустым, стал разрушаться, я ездила к владыке, просила, чтобы кто-то взял обитель на попечение. Взяли... Теперь монастырь — часть отлакированного пространства, которым стал Свияжск. Был ли другой путь? Не знаю.

Абсолютный Арарат

Сейчас достаточно протестантское и простое время. Мы движемся к какой-то абсолютной простоте, в которой исчезает метафора. Если ее нет в реальности, она и в литературе, и в культуре будет искусственной. Вроде бы мы живем в той же самой вертикали, где есть Бог, Дьявол и так далее, есть космические смыслы, но на самом деле они существуют сегодня лишь как эстетический феномен. А метафора имела отношение не только к эстетике. Она была и функционировала как часть реальности.