«Я больше не ревную, но я тебя хочу»

Олег Лекманов — о любовной лирике Осипа Мандельштама

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

1

В августе 1919 года Мандельштам спешно покинул Киев. Надежда Хазина ни с ним, ни за ним не последовала. Во «Второй книге» она объясняла:

Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией — на Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров — красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Эренбургами, но не решилась — за порогом дома лилась кровь. <...> Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так.

В начале октября 1920 года, после многочисленных невзгод, включавших в себя два ареста — в Крыму и в Батуме, — Мандельштам прибыл в Петроград.

24 октября, после своего поэтического вечера в петроградском Доме литераторов, Мандельштам познакомился с молодой актрисой Александринского театра Ольгой Николаевной Гильдебрандт-Арбениной. Спустя десятилетия она писала:

Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. «Одиссей... пространством и временем полный»... Это был шквал. <...> Не знаю, в каких словах я сумела ему это выразить, — по-видимому, он был очарован, — но, сколько я помню, день был будничный, и я не была ни нарядной, ни красивой.

Кстати сказать, в оценке внешности Ольги Гильдебрандт-Арбениной мнения современников расходятся. Анна Ахматова писала, что эта «маленькая актриса и художница» «была необычайно хороша собой». Николай Гумилев, по воспоминаниям самой Гильдебрандт-Арбениной, однажды охарактеризовал ее как «хорошенькую». А Ирина Одоевцева в письме к Глебу Струве от 1 марта 1962 года даже назвала Гильдебрандт-Арбенину «миловидной дурнушкой», пусть и «до крайности женственной». В случае с Одоевцевой, впрочем, нужно иметь в виду, что они с Гильдебрандт-Арбениной были соперницами. Актриса Анна Евреинова (Кашина), возмущенная мемуарной книгой Одоевцевой «На берегах Невы» (1967), вспоминала в письме к тому же Глебу Струве:

Олечка Арбенина <...> была моя приятельница, и мы вместе служили в то время в Александринском театре и одевались в одной уборной. Времени на разговоры и дружеские сплетни было много (играли малюсенькие роли), а Олечка была тоже [как и Одоевцева. — О. Л.] любовницей Гумилева (их иногда у него доходило до 6 одновременно, включая жену) и, кроме того, незлобивой, но талантливой сплетницей. Сами понимаете, чего я наслышалась о «картавице» и «чухонке» (прозвища Одоевцевой).

Ольга Гильдебрандт-Арбенина. Фото: Галеев-Галерея

Ольга Гильдебрандт-Арбенина. Фото: Галеев-Галерея

Это обстоятельство (роман Ольги Гильдебрандт-Арбениной с Николаем Гумилевым) сразу же лишило «очарованного» ею Мандельштама всякой надежды. «У Гумилева была любовница барышня Арбенина. Приехал Мандельштам <...> и влюбился в нее», — вспоминал Георгий Иванов в письме к Владимиру Маркову. «...в Олечку был, без всякого успеха, влюблен Осип Мандельштам», — вторила мужу Одоевцева в письме к Глебу Струве.

Однако, вопреки сложившейся традиции, мы полагаем, что Ольгу Гильдебрандт-Арбенину Мандельштам не имел в виду, когда писал о «европеянках нежных», от которых он «принял» столько «смущенья, надсады и горя». Судя по воспоминаниям Арбениной, их внешние отношения с Мандельштамом были очень легкими и этим сильно отличались от общения поэта почти со всеми остальными женщинами, в которых он бывал влюблен:

Что я помню о комнате М<андельштама>? Комната большая, наискось от входной двери, у стены — большой диван, на котором я сидела и прямо сваливалась от смеха. <...> О чем мы говорили? <...> И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде. Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще, как это ни странно, что-то вроде принцессы — вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний, — он на все был «согласен». <...> Помню, что мы сидели и хохотали над строчками Анны Радловой, которые она подарила Осипу с надписью, в которой было что-то вроде «родственнику». <...> Никаких монологов не было, всегда обмен репликами, шутка.

Взаимоотношения Мандельштама с Гильдебрандт-Арбениной больше всего походили на его дружбу с Ахматовой в тот период, когда дружба не была осложнена мандельштамовским стремлением обрести в Ахматовой «ласточку и дочку» и ахматовским решительным противостоянием этому стремлению. «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на „Тучке“ и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в „Улиссе“ Джойса», — вспоминала Ахматова в «Листках из дневника».

Даже сцена ревности, которую Мандельштам, по воспоминаниям Ольги Гильдебрандт-Арбениной, ей устроил, как кажется, не может послужить хорошей иллюстрацией к трагическим строкам о смущении, надсаде и горе, принятым Мандельштамом от петербургских насмешниц: «Помню (он у меня дома был раза два, и то мельком) — он сделал мне какую-то сцену, скорей комическую (для меня, и непонятную), и убежал, а потом вернулся... и схватил коробок спичек».

Все это, разумеется, не означает, что чувство Мандельштама к Ольге Гильдебрандт-Арбениной не было серьезным. Помимо обращенных к ней стихотворений, о которых речь впереди, такому предположению решительно противоречит, например, то обстоятельство, что ради уединения с Арбениной поэт пожертвовал присутствием 4 декабря 1920 года на вечере редкого в Петрограде гостя, Владимира Маяковского. В начале вечера Мандельштам, судя по дневнику Корнея Чуковского, еще был в зале, однако затем тихонько исчез. Виновница этого исчезновения вспоминала:

Первый раз, что я была в комнате М<андельштама>, было в день лекции (или вечера) Маяковского. Меня искали и беспокоились, что очень веселило нас с М<андельштамом>. Я выдержала до конца вечера.

Я просто «засиделась» у Мандельштама, и нам было так весело, и мы так смеялись, что не пошла в залу слушать; аплодисменты были слышны. Мандельштам (вероятно!) меня удерживал.

Хорошим комментарием к этому эпизоду может послужить позднейшее признание Юрия Олеши:

...если мне предстояло любовное свидание и я узнавал, что как раз в этот час я мог бы увидеть в знакомом, скажем, доме Маяковского, то я не шел на это свидание, — нет, решал я, лучше я увижу Маяковского...

Осип Мандельштам в похожей ситуации в декабре 1920 года принял другое решение.

Интенсивное общение Мандельштама с Ольгой Гильдебрандт-Арбениной продлилось чуть больше двух месяцев. В новогоднюю ночь 1921 года Арбенина соединила свою судьбу с Юрием Юркуном и надолго прервала общение не только с Николаем Гумилевым, но и со всеми поэтами из его окружения, с Мандельштамом в том числе. Однако с конца октября по конец декабря 1920 года Мандельштам успел написать целых девять стихотворений, так или иначе связанных с Гильдебрандт-Арбениной. Сопоставимое количество поэтических текстов он посвятил лишь Ахматовой, но за гораздо более обширный промежуток времени.

Удивить способно не только количество стихотворений Мандельштама, посвященных Арбениной, но и разнообразие подходов к теме, которое было в этих стихотворениях продемонстрировано. В поэтических опытах ноября—декабря 1920 года Мандельштам суммировал и развил едва ли не все те варианты написания стихотворений «к женщине и о женщине», что были опробованы им ранее.

2

Один из вариантов — помещение любовной ситуации в античные декорации — до этого был наиболее выразительно разыгран в мандельштамовском стихотворении «Tristia». В случае с Ольгой Гильдебрандт-Арбениной такой прием оказался дополнительно оправдан главной областью интересов адресата стихотворений («Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!..»). Неудивительно, что мотивы, связанные с древнегреческой мифологией, возникают в шести стихотворениях Мандельштама арбенинской серии.

То из стихотворений, в основу которого было положено древнегреческое представление о посмертной судьбе души, строгий отборщик вряд ли включил бы в разряд любовной лирики:

Когда Психея-жизнь спускается к теням

В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,

Слепая ласточка бросается к ногам

С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,

Товарку новую встречая причитаньем,

И руки слабые ломают перед ней

С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов;

Душа ведь женщина, ей нравятся безделки,

И лес безлиственный прозрачных голосов

Сухие шалости кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке не зная, что начать,

Душа не узнает прозрачныя дубравы,

Дохнет на зеркало и медлит передать

Лепешку медную с туманной переправы.

В этом стихотворении любовного сюжета нет, зато есть заимствование сюжета у возлюбленной, о чем мы знаем из воспоминаний Гильдебрандт-Арбениной: «Что касается „Когда Психея-жизнь“, то это рассказ о моем представлении (Дантовского — нет, вернее, личного представления) о переходе на тот свет — роща с редкими деревьями». Наверное, поэтому в стихотворении так ярко отразился образ Ольги Гильдебрандт-Арбениной, какой ее видел Мандельштам. «Зеркальце», «баночка духов», «безделки» — все эти предметные мотивы представительствуют в стихотворении за ту легкую, если не сказать легкомысленную, но чрезвычайно обаятельную женщину, которой Ольга Гильдебрандт-Арбенина, по-видимому, была в молодости.

С ней, как кажется, связано и несколько упоминаний в стихотворении о быстром и суматошном движении: «бросается», «спешит», «в нежной сутолке». Порывистое движение, беганье, было отличительной приметой бытового поведения Арбениной. Приведем несколько цитат из ее воспоминаний:

Вспомнила, как на Черном море во время качки и всеобщих скандалов я бодро бегала по палубе и заходила в кают-компанию нюхать букет тубероз. <...> Кроме спектаклей в театрах были халтуры в разных местах за городом; если я была занята только в первых действиях и халтуры близко, я бежала через Лавру, бегом, как стрела, не глядя по сторонам, чтобы не напасть на привидения или на воров <...> я не помню ничего особенного в моих отношениях с Мандельштамом. Я помню папиросный дым — и стихи — в его комнате. Несколько раз мы бегали по улицам, провожая друг друга — туда и обратно. <...> Как-то он [Гумилев. — О. Л.] смеялся: «Я многим девушкам предлагал отправиться со мной в путешествие, но клянусь: поехал бы только с вами! Вы так быстро и много бегаете — бегом по всем пустыням...» <...>

Мы с Юрой [Юркуном. — О. Л.] очень быстро ходили. Раз Патя Левенстерн встретил нас у Мальцевского рынка и подумал, что мы стремимся на место несчастья какого-нибудь, — а мы просто гуляли.

Остается добавить, что и к образу ласточки из первой строфы стихотворения «Когда Психея-жизнь спускается к теням...» можно дать биографический комментарий. Ольга Гильдебрандт-Арбенина свидетельствовала в воспоминаниях: «меня он звал „ласточкой“».

Эта быстрая, суетливая птица упоминается в финале еще одного античного стихотворения Мандельштама, обращенного к Арбениной:

1

Чуть мерцает призрачная сцена,

Хоры слабые теней,

Захлестнула шелком Мельпомена

Окна храмины своей.

Черным табором стоят кареты,

На дворе мороз трещит,

Всё космато: люди и предметы,

И горячий снег хрустит.

2

Понемногу челядь разбирает

Шуб медвежьих вороха.

В суматохе бабочка летает,

Розу кутают в меха.

Модной пестряди кружки и мошки,

Театральный легкий жар,

А на улице мигают плошки,

И тяжелый валит пар.

3

Кучера измаялись от крика,

И кромешна ночи тьма.

Ничего, голубка Эвридика,

Что у нас студеная зима.

Слаще пенья итальянской речи

Для меня родной язык,

Ибо в нем таинственно лепечет

Чужеземных арф родник.

4

Пахнет дымом бедная овчина,

От сугроба улица черна,

Из блаженного, певучего притина

К нам летит бессмертная весна,

Чтобы вечно ария звучала

«Ты вернешься на зеленые луга» —

И живая ласточка упала

На горячие снега.

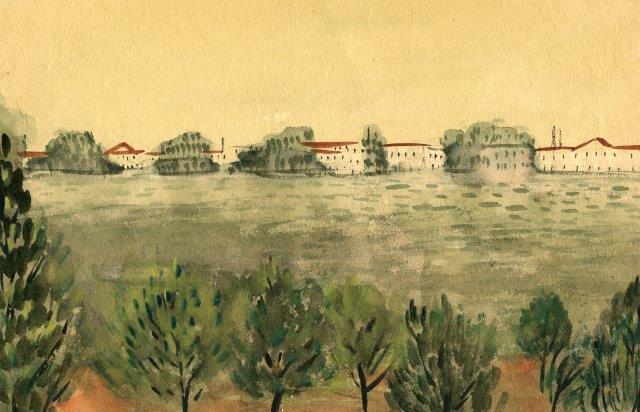

«Улица». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1933. Фото: Галеев-Галерея

«Улица». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1933. Фото: Галеев-Галерея

Сюжетной основой для стихотворения послужил древнегреческий миф об Орфее и Эвридике в переложении Глюка — автора одноименной оперы. Биографически стихотворение прямо связано с Гильдебрандт-Арбениной. Во-первых, она была актрисой, пусть не оперного, а драматического театра, и это дало Мандельштаму возможность изобразить театральную атмосферу и театральный разъезд. Тут нужно привести еще одну цитату из воспоминаний Гильдебрандт-Арбениной, которая разъясняла, что в раннем варианте третьей строки стихотворения («Красным шелком храмины своей») подразумевался «красный цвет занавеса и мебели Александрийского театра». Во-вторых, период частых встреч поэта с Арбениной, как мы помним, пришелся на ноябрь—декабрь 1920 года (черновой автограф стихотворения помечен ноябрем 1920 года, а в одной из публикаций под стихотворением проставлена дата «Декабрь 1920»). Эти месяцы в Петрограде выдались традиционно холодными. В ноябре столбик термометра опускался до минус 8 Со, восьмого и девятого ноября выпало много снега; в самые холодные дни декабря температура опускалась до минус 12 Со, обильные снегопады начались в двадцатых числах. Это дало Мандельштаму возможность описать возвращение Эвридики-Арбениной из волшебного и теплого мира театра в насквозь промерзший мир суровой петроградской действительности эпохи военного коммунизма.

Представляется, что с Ольгой Гильдебрандт-Арбениной можно связать не только ласточку и Эвридику, но и летающую «в суматохе» бабочку-Психею, а также «розу», которую «кутают в меха». Этот образ в стихотворении, возможно, восходит к суждению Гумилева, которое Гильдебрандт-Арбенина приводит в мемуарах: «Какие вы с Мандельштамом язычники! Вам бы только мрамор и розы».

Кажется излишним специально оговаривать, что появление ласточки, Эвридики, бабочки и розы в стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена...» не следует объяснять лишь через биографический контекст и видеть в них только метафорическое изображение Ольги Гильдебрандт-Арбениной. Словá у Мандельштама многозначны, смысл из них почти всегда «торчит в разные стóроны». Однако игнорировать биографический контекст тоже не стоит. Можно предположить, что обращенность стихотворения именно к Ольге Гильдебрандт-Арбениной задала ряд первичных мандельштамовских ассоциаций, которые в процессе создания текста усложнялись и обогащались новыми смысловыми оттенками. С Арбениной, как кажется, связан и эпитет «легкий» в строке «Театральный легкий жар», противопоставленной строке о зимней петроградской улице: «И тяжелый валит пар».

Эпитет «легкий» дважды употреблен еще в одном античном стихотворении Мандельштама, которое было навеяно общением с Ольгой Гильдебрандт-Арбениной:

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,

С певучим именем вмешался...

Но все растаяло — и только слабый звук

В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя — серафим,

И тела легкого дичился,

Немного дней прошло, и я смешался с ним

И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,

И тайный образ мне мелькает,

И богохульствует, и сам себя клянет,

И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,

Сам по себе не узнавая,

А ты гоняешься за легкою весной,

Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы

Из заколдованного круга;

Земли девической упругие холмы

Лежат спеленатые туго.

Чтобы у читателя была возможность взглянуть на это сложное стихотворение как минимум с двух сторон, сначала приведем краткую его интерпретацию, предложенную М. Л. Гаспаровым:

...поэт сам приносит в загробный мир живое земное имя, остается там, сливается с ним и лишь издали видит на земле тайный образ своей возлюбленной, смену лет и безнадежность счастья. Фон в начале стихотворения — подземный асфоделевый луг, в конце — земные холмы вокруг Коктебеля.

А теперь попробуем подобрать к стихотворению биографические ключи.

Как и в стихотворениях «Когда Психея-жизнь спускается к теням...» и «Чуть мерцает призрачная сцена...», в двух первых строках здесь изображается греческое царство мертвых, подробности устройства которого Мандельштам обсуждал в разговорах с Гильдебрандт-Арбениной. Только оказывается в этом царстве мертвых не адресат стихотворения в образе Психеи-жизни и не Орфей и Эвридика, а сам лирический субъект, нарушающий покой «теней» выкликанием «певучего имени» возлюбленной. Может быть, в зачине стихотворения «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...» будет уместно увидеть отсылку к ситуации стихотворения «Когда Психея-жизнь спускается к теням...», ведь впервые «вмешался» поэт в «хоровод теней», как раз написав стихотворение о Психее. Исследователи уже отмечали, что строка о «певучем имени» из стихотворения «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...» содержит соревновательную перекличку с обращенным к Арбениной стихотворением Николая Гумилева «Ольга» (ноябрь 1920), в котором тема имени возлюбленной — ключевая. Третья-четвертая строки первой строфы стихотворения, по-видимому, описывают возвращение лирического субъекта в реальность после разговоров с адресатом о царстве мертвых.

Вторую, едва ли не самую загадочную строфу стихотворения «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...» мы бы решились объяснить с помощью воспоминаний Гильдебрандт-Арбениной, которая свидетельствовала: «...как ни странно, — у меня к „греческому“ циклу было отношение... какого-то отцовства, как это ни дико. Они очень медиумичны, и потому меня чрезвычайно радовали». Нельзя ли предположить, что это растворение Мандельштама в образе возлюбленной, взятие на себя функции медиума, пишущего стихи, передающие ее взгляд на мир, и было метафорически изображено во второй строфе стихотворения «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»?

В третьей строфе превратившийся в медиума (растворившийся «в милой тени») лирический субъект, по-видимому, глядит на самого себя ее глазами и видит несчастливо влюбленный, мучающийся от ревности «тайный образ». С описанием мук ревности лирического субъекта мы еще встретимся в стихотворениях арбенинской серии. Может быть, возникновение этой темы отчасти было связано со сценическим именем «Арбенина», которое вслед за отцом-актером взяла себе Ольга Гильдебрандт. В воспоминаниях о Мандельштаме она свидетельствует, что рассказывала поэту о своем участии в постановке «Мейерхольдовского „Маскарада“», где тема ревности Арбенина — центральная. Стоит указать, что деталь пейзажа, многозначительно упомянутая в начальной строке этой строфы («И снова яблоня теряет в дикий плод»), уже возникала в трагическом стихотворении Мандельштама «Ты прошла сквозь облако тумана...» (1911): «Злая осень ворожит над нами, / Угрожает спелыми плодами».

В первой строке четвертой строфы, вероятно, изображается беззаботная в представлении Мандельштама судьба Ольги Гильдебрандт-Арбениной: «А счастье катится, как обруч золотой». Выскажем гипотезу, что биографическим подтекстом для этой строки могли послужить рассказы Гильдебрандт-Арбениной о ее детском увлечении игрой в серсо. Девочка с обручем изображена как минимум на одной картине Арбениной 1929 года. В 1931 году этот образ, возможно, под влиянием стихотворения Мандельштама, превратил в эмблему живописи Арбениной Бенедикт Лившиц:

Что это: заумная Флорида?

Сон, приснившийся Анри Руссо? —

Край, куда ведет нас, вместо гида,

Девочка, катящая серсо.

<…>

Знаю, знаю: с каждым днем возможней

Видимого мира передел,

Если контрабанды на таможне

Сам Руссо и тот не разглядел!

Если обруч девочки, с разгона

Выскользнув за грань заумных Анд,

Новым спектром вспыхнул беззаконно

В живописи Ольги Гильдебрандт!

«Парусники». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1929. Фото: Галеев-Галерея

«Парусники». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1929. Фото: Галеев-Галерея

В финальных строках четвертой строфы, скорее всего, описывается безнадежная участь самогó лирического субъекта, причем для словесного портрета Ольги Гильдебрандт-Арбениной Мандельштам находит еще одну метафору — «легкой весны»: «А ты гоняешься за легкою весной, / Ладонью воздух рассекая». Здесь важно заметить, что в тех трех стихотворениях арбенинской серии, которые мы уже успели рассмотреть, присутствует описание зеленеющего природного ландшафта и/или его деталей: «С <...> веткою зеленой»; «Ты вернешься на зеленые луга»; «топтавших нежный луг».

Финальная, шестая строфа стихотворения завершается пейзажем-напоминанием об эротической привлекательности адресата: «Земли девической упругие холмы / Лежат, спеленатые туго». Это уподобление продолжает ряд, начатый метафорой «Спокойно дышат моря груди» из давнего мандельштамовского стихотворения «Silentium».

Еще одно античное стихотворение Мандельштама, обращенное к Ольге Гильдебрандт-Арбениной (его автограф сопровождается посвящением «Олечке Арбениной»), можно назвать поэтическим уговариванием адресата:

Возьми на радость из моих ладоней

Немного солнца и немного меда,

Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,

Не услыхать в меха обутой тени,

Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,

Мохнатые, как маленькие пчелы,

Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,

Их родина дремучий лес Тайгета,

Их пища — время, медуница, мята...

Возьми ж на радость дикий мой подарок —

Невзрачное сухое ожерелье

Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Как и в стихотворении «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...», Мандельштам в качестве строительного материала использовал здесь образы из поэтического произведения удачливого соперника — Николая Гумилева. Процитируем финал программного гумилевского стихотворения «Слово» (31 августа 1919), по наблюдению В. В. Мусатова задавший образность целого ряда строк стихотворения «Возьми на радость из моих ладоней...»:

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.

Если учесть возможную гумилевскую параллель (мертвые пчелы — слова), то смысл мандельштамовского стихотворения «Возьми на радость из моих ладоней...» усложнится. Ведь в этом случае речь в стихотворении может идти не столько о поцелуях, сколько о поцелуях-пчелах-словах, то есть о поэтических признаниях в любви, которые лирический субъект вручает адресату. М. Л. Гаспаров в своем комментарии к стихотворению «Возьми на радость из моих ладоней...» указывает, что упомянутый в нем Тайгет, согласно пушкинскому стихотворению «Рифма, звучная подруга...», — это родина поэзии.

Однако общий смысл стихотворения Мандельштама от этого, как кажется, не меняется. Перед лицом неизбежной смерти (напомним, что Персефона — это древнегреческая богиня царства мертвых) и «дремучей жизни страха» лирический субъект уговаривает адресата принять его любовь, которая только и остается «на радость» им обоим. Наверное, стоит обратить внимание на то, что любовь в стихотворении «Возьми на радость из моих ладоней...» вновь (как и в стихотворениях «Нету иного пути...» и «Что поют часы-кузнечик...») уподобляется плаванию на лодке: «Не отвязать неприкрепленной лодки...».

На противоположном эмоциональном полюсе от стихотворения «Возьми на радость из моих ладоней...» расположено еще одно античное стихотворение Мандельштама, обращенное к Ольге Гильдебрандт-Арбениной:

За то, что я руки твои не сумел удержать,

За то, что я предал соленые нежные губы,

Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать,

Как я ненавижу плакучие, древние срубы!

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,

Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко.

Никак не уляжется крови сухая возня,

И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!

Зачем преждевременно я от тебя оторвался!

Еще не рассеялся мрак, и петух не пропел,

Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,

И чувствует город свои деревянные ребра,

Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,

И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?

Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.

И падают стрелы сухим деревянным дождем,

И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,

И серою ласточкой утро в окно постучится,

И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,

На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

Арбенина в воспоминаниях сообщает, что она пересказала Мандельштаму «роман Мордовцева „Замурованная царица“, где младшая дочь Приама, Лаодика, скучает в Египте, а Эней, не зная, где она, — проезжает мимо...». Г. А. Левинтон и Р. Д. Тименчик предположили, что этот роман Даниила Мордовцева послужил одним из подтекстов стихотворения «За то, что я руки твои не сумел удержать...».

Однако важнейшие для нас наблюдения над этим стихотворением были сделаны М. Л. Гаспаровым. Он сопоставил стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать...» с его первоначальной редакцией, в которой троянский античный сюжет едва намечается, а современный, любовный был развернут в полной мере:

Когда ты уходишь, и тело лишится души,

Меня обступает мучительный воздух дремучий,

И я задыхаюсь, как иволга в хвойной глуши,

И мрак раздвигаю губами сухой и дремучий.

Как мог я поверить, что ты возвратишься? Как смел?

Зачем преждевременно я от тебя оторвался?

Еще не рассеялся мрак, и петух не пропел,

Еще в древесину горячий топор не вонзался.

Последней звезды безболезненно гаснет укол.

Как серая ласточка, утро в окно постучится.

И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,

На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

В своей работе Гаспаров показывает, как это «любовное стихотворение с вполне связной последовательностью образов», постепенно усложняясь, обрастало новыми античными ассоциациями:

Толчком к античным ассоциациям послужил, вероятно, образ иволги в начальной строфе. Там задыхающаяся в деревьях иволга являлась только как символ поэта, обезголосевшего в горе. Но иволга давно связывалась для Мандельштама с Грецией и Гомером (стихотворение 1914 года «Есть иволги в лесах, и гласных долгота...», где, кстати, упоминаются и «волы на пастбище»); бессонница и любовь обернулись темой Трои и Елены еще в знаменитом стихотворении 1915 года «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»; а древесина <...> могла напоминать Мандельштаму теплую обжитую домашность «эллинизма» (ср. «...И ныне я не камень, А дерево пою» из стихотворения 1915 года). Далее, мысль о прорубаемой просеке наводила на мысль о том, на что идут порубленные деревья; «под знаком Гомера» на этот вопрос возникал ответ: в ахейском стане — на деревянного коня и штурмовые лестницы, в осажденной Трое — на «древние срубы» Приамова «высокого скворешника». Деревянное единство того и другого подчеркивается <...> самым причудливым и загадочным (кульминация сна, за которой наступает пробуждение!) образом стихотворения: ахейские стрелы сыплются в Трою, троянские вырастают им навстречу из земли. Далее, троянская тема, в свою очередь, подсказывала дальнейшую разработку любовной темы: вместо образа дыхания в губах является образ крови в жилах, которая сухо шумит, а потом «идет на приступ».

В итоге Мандельштам отбросил начальную строфу стихотворения и тем самым лишил читателя ключа к его пониманию. Стихотворение теперь воспринимается не как развертывание цепочки античных ассоциаций человека начала ХХ столетия, покинутого возлюбленной, а как объективное описание каких-то не вполне понятных, но явно связанных с Троянской войной событий.

Для нас сейчас важно, что впервые в поэтических текстах арбенинской серии ситуация взаимоотношений лирического субъекта с адресатом изображается в рассматриваемых стихотворениях как трагическая. Но, может быть, еще важнее, что в ранней редакции стихотворения Мандельштам при решении любовной темы попробовал вариант написания стихотворения «женщине и о женщине», во многом противоположный его античным стихотворениям, в которых современность была задрапирована под греческую древность. Стихотворение «Когда ты уходишь, и тело лишится души...» — это любовное признание, где чувства (особенно — в двух начальных строках первой и второй строфы) предстают «без античного покрова».

«Мемфис». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1920-е. Фото: Галеев-Галерея

«Мемфис». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1920-е. Фото: Галеев-Галерея

3

Стихотворение «Когда ты уходишь, и тело лишится души...» не только никогда не печаталось при жизни Мандельштама, но и после его смерти долгое время считалось лишь ранней редакцией стихотворения «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и в качестве самостоятельного текста было впервые опубликовано А. Г. Мецем в собрании сочинений поэта в 2009 году.

Однако у Мандельштама есть два откровенно любовных и портретирующих Ольгу Гильдебрандт-Арбенину стихотворения, вошедших в его прижизненную книгу «Tristia». И в том, и в другом поэт сделал куда более решительные шаги в сторону любовной лирики, чем в первом своем опыте подобного рода — стихотворении «Не веря воскресенья чуду...», обращенном к Марине Цветаевой.

В стихотворении «Мне жалко, что теперь зима...» почти до мыслимого предела доведено то представление Мандельштама о Гильдебрандт-Арбениной как о легкомысленной и именно этим прекрасной женщине, о котором мы уже писали выше:

Мне жалко, что теперь зима

И комаров не слышно в доме,

Но ты напомнила сама

О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,

И ласточкой кружится мода,

Корзиночка на голове —

Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,

И бесполезны отговорки,

Но взбитых сливок вечен вкус

И запах апельсинной корки.

Ты все толкуешь наобум,

От этого ничуть не хуже,

Что делать: самый нежный ум

Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток

Взбивать рассерженною ложкой,

Он побелел, он изнемог —

И все-таки еще немножко…

В тебе все дразнит, все поет,

Как итальянская рулада,

И маленький вишневый рот

Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,

В тебе все прихоть, все минута,

В тени от шапочки твоей —

Венецианская баута.

Перепечатывая это стихотворение в своей «Второй книге» (1923), Мандельштам после пятой строфы вставил еще одну:

И право, не твоя вина —

Зачем оценки и изнанки, —

Ты как нарочно создана

Для комедийной перебранки.

М. Л. Гаспаров предположил, что стихотворение написано «по поводу разговора о соломенной шляпке для роли». Если это так, соблазнительно было бы предположить, что речь идет о небольшой роли легкомысленной Анаис Бопертюи из комедии Эжена Лабиша и Марк-Мишеля «Шляпка из итальянской соломки» — именно такого типа роли Гильдебрандт-Арбениной поручали в театрах. Эта гипотеза идеально объяснила бы появление итальянских мотивов в стихотворении и мандельштамовскую строку о «комедийной перебранке» — из таких перебранок с главным героем пьесы Лабиша и Марк-Мишеля и состоит роль Анаис Бопертюи. Однако сквозной просмотр газеты «Жизнь искусства» за ноябрь и декабрь 1920 года не выявил информации о постановках этой пьесы в петроградских театрах или о том, что кто-то собирался эту пьесу ставить.

Возможно, в стихотворении «Мне жалко, что теперь зима...» подразумевается не «соломенная шляпка для роли», а просто соломенная шляпка. Упоминание о ней встречается в мемуарах Гильдебрандт-Арбениной о Гумилеве: «У меня было белое легкое платье (материя из американской посылки) и большая соломенная шляпа». Об уместности ее ношения в будущем летнем сезоне Арбенина, которая, как мы помним, относилась к Мандельштаму как к «хорошей подруге», вполне могла советоваться с поэтом — не отсюда ли строки стихотворения «И ласточкой кружится мода» и «Советовать я не берусь»?

Так или иначе, но соломенная шляпка предстает в стихотворении «Мне жалко, что теперь зима...» материальным воплощением легкости и беззаботности адресата (как «зеркальце» и «баночка духов» в стихотворении «Когда Психея-жизнь спускается к теням...»). Можно предположить, что Гильдебрандт-Арбенина иногда жаловалась Мандельштаму на то, что окружающие не воспринимают ее всерьез. Соответственно, поэт мог воспользоваться разговором о шляпке, чтобы воспеть несерьезность возлюбленной и противопоставить адресата тем дамам, в честь которых слагают «напыщенные оды», например Анне Радловой. Мандельштамовское стихотворение смотрится как утешение и увещевание: не нужно стараться «быть умней» и стремиться стать героиней «напыщенной оды», когда твое идеальное не только актерское, но и жизненное амплуа — героиня знаменитой итальянской «комедии масок» с ее легкомысленностью и «комедийными перебранками». Отсюда в финале стихотворения возникает упоминание о «венецианской бауте» (тень от полей шляпки на лице возлюбленной напоминает черную венецианскую полумаску-бауту).

Второй код, кроме театрального, использованный Мандельштамом в стихотворении «Мне жалко, что теперь зима...» для создания образа Гильдебрандт-Арбениной, — это код кулинарный, кондитерский. Он тоже был подсказан поэту разговорами с адресатом. «...я говорила о себе, всякую ерунду, многое шло в его стихи — изюм, гоголь-моголь...» — вспоминала Арбенина.

Соединены театральная и кондитерская темы оказались в строке «И запах апельсинной корки», которая представляет собой автореминисценцию из театрального стихотворения Мандельштама «Я не увижу знаменитой „Федры“...» (1915):

Вновь шелестят истлевшие афиши,

И слабо пахнет апельсинной коркой…

Если в стихотворении «Мне жалко, что теперь зима...» воплотилось представление Мандельштама об Ольге Гильдебрандт-Арбениной как о прекрасной легкомысленной женщине, в которой «все прихоть, все минута», в еще одном портретном стихотворении поэта с нехарактерной для него прежде откровенностью говорится об эротическом желании, которое пробуждает Арбенина. Позднее сам Мандельштам назовет такую свою манеру «последней прямотой»:

1

Я наравне с другими

Хочу тебе служить,

От ревности сухими

Губами ворожить.

Не утоляет слово

Мне пересохших уст,

И без тебя мне снова

Дремучий воздух пуст.

2

Я больше не ревную,

Но я тебя хочу,

И сам себя несу я,

Как жертву, палачу.

Тебя не назову я

Ни радость, ни любовь;

На дикую, чужую

Мне подменили кровь.

3

Еще одно мгновенье,

И я скажу тебе:

Не радость, а мученье

Я нахожу в тебе.

И, словно преступленье,

Меня к тебе влечет

Искусанный, в смятеньи,

Вишневый нежный рот.

4

Вернись ко мне скорее:

Мне страшно без тебя.

Я никогда сильнее

Не чувствовал тебя.

И в полунощной дреме,

Во сне иль наяву,

В тревоге иль в истоме —

Но я тебя зову.

Хотя упоминание о «дремучем воздухе» прямо связывает это стихотворение с наброском «Когда ты уходишь, и тело лишится души...» с его строкой «Меня обступает мучительный воздух дремучий...», а портретная строка «Вишневый нежный рот» перекликается со строкой «И маленький вишневый рот» из стихотворения «Мне жалко, что теперь зима...», тематически стихотворение «Я наравне с другими...» восходит к куда более раннему стихотворению Мандельштама «Что музыка нежных...» (1909). На новом временнóм витке поэт вновь констатирует безоружность и даже бесполезность слова перед силой эротического влечения. Поэтому адресат его стихотворения предстает не источником «любви» и «радости», а безжалостным «палачом», лишающим свою «жертву» воли и дара слова. Эта тема была гораздо менее отчетливо, но все же намечена в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой...» (1916), в котором были завуалированно описаны взаимоотношения Мандельштама с Мариной Цветаевой.

При этом лирический субъект стихотворения не желает прекращения любовной пытки, а, напротив, «в истоме» молит адресата стихотворения о ее продолжении. Может быть, это и имела в виду не всегда ясно выражавшая свои мысли Гильдебрандт-Арбенина, когда писала в воспоминаниях, что Мандельштам «на все был „согласен“»?

«Городской пейзаж». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1930-е. Фото: Галеев-Галерея

«Городской пейзаж». Ольга Гильдебрандт-Арбенина, 1930-е. Фото: Галеев-Галерея

4

Наверное, самым известным среди стихотворений Мандельштама арбенинской серии стало то, в котором любовная тема, как и в некоторых ранних стихотворениях поэта, ясно выявляется только при медленном чтении и/или подключении биографического контекста:

1

В Петербурге мы сойдемся снова,

Словно солнце мы похоронили в нем,

И блаженное, бессмысленное слово

В первый раз произнесем.

В черном бархате советской ночи,

В бархате всемирной пустоты,

Все поют блаженных жен родные очи,

Все цветут бессмертные цветы.

2

Дикой кошкой горбится столица,

На мосту патруль стоит,

Только злой мотор во мгле промчится

И кукушкой прокричит.

Мне не надо пропуска ночного,

Часовых я не боюсь:

За блаженное, бессмысленное слово

Я в ночи советской помолюсь.

3

Слышу легкий театральный шорох

И девическое «ах» —

И бессмертных роз огромный ворох

У Киприды на руках.

У костра мы греемся от скуки,

Может быть века пройдут,

И блаженных жен родные руки

Легкий пепел соберут.

4

Где-то грядки красные партера,

Пышно взбиты шифоньерки лож;

Заводная кукла офицера;

Не для черных душ и низменных святош…

Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи

В черном бархате всемирной пустоты,

Все поют блаженных жен крутые плечи,

А ночного солнца не заметишь ты.

Прятанье любовной темы, характерное для многих стихотворений раннего Мандельштама, позволило вдове поэта выдвинуть версию, что стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» было связано не с Ольгой Гильдебрандт-Арбениной. Судя по всему, в этом заблуждении Надежду Яковлевну по вполне понятным причинам в 1922 году поддержал сам Мандельштам:

...стихи Арбениной начинаются после этого стихотворения. <...> В Москве в 22 году, когда Мандельштам собирал «Вторую книгу», он вспомнил стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» (цензура его не пропустила), и я спросила его, к кому оно обращено. Он ответил вопросом, не кажется ли мне, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам. Тогда я удивилась: в юности есть только одно блаженное слово — любовь. Меня смущало, чтó Мандельштам назвал «бессмысленным»... Такое определение любви ему не свойственно. Он посмеялся: дурочкам всегда чудится любовь... Тогда же или несколько позже он сказал, что первые строки пришли ему в голову еще в поезде, когда он ехал из Москвы в Петербург. Закончил он стихотворение с первым снегом — оно сначала отлеживалось заброшенное, а потом внезапно вернулось и сразу «стало»... Помимо приведенных мною слов — им могут поверить или усомниться в точности передачи — простой смысловой анализ показывает, что это стихотворение не обращено к женщине.

Однако количество мотивных перекличек стихотворения «В Петербурге мы сойдемся снова...» с другими стихотворениями поэта, обращенными к Гильдебрандт-Арбениной (особенно со стихотворением «Чуть мерцает призрачная сцена...»), как представляется, ясно демонстрирует неубедительность этой гипотезы. Более того, сама дата, выставленная под стихотворением в книге «Tristia» — «25 Ноября 1920 г.», — многозначительная. 24 октября 1920 года состоялась первая встреча Мандельштама с Арбениной, так что стихотворение как бы отмечало месяц со дня этой встречи. Между прочим, в автографе из собрания А. Ивича-Бернштейна под стихотворением проставлена еще более выразительная дата «24 ноября 1920».

Ко всем этим аргументам остается прибавить, что в мемуарах адресата разъясняется важнейшая предметная деталь стихотворения, упомянутая в строках: «Мне не надо пропуска ночного, / Часовых я не боюсь»:

У меня, как у актрисы, был ночной пропуск. Часто, проводив меня и не договорив, М<андельштам> тянул меня обратно с собой. И вот, когда за ним закрывалась решетка и я уходила, он тянул меня за рукав и «дообъяснялся».

Подобно целому ряду других образцов любовной лирики Мандельштама, в частности стихотворению «На розвальнях, уложенных соломой...», стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» было бы уместно назвать поэтическим текстом с двойной адресацией. Та, для которой оно писалось, безусловно, воспринимала его как любовное и соответственно расшифровывала, например, строку о ночном пропуске и намек, содержащийся в датировке стихотворения. Более широкому кругу читателей предоставлялась возможность увидеть в «мы» из его начальной строки не лирического субъекта и его возлюбленную, а всех тех людей, которым неуютно жилось «в ночи советской» и «в черном бархате всемирной пустоты». Неслучайно, стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» пользовалось очень большой популярностью в среде первой русской эмиграции.

Если поверить мемуарам представительницы этой волны эмиграции, Ирины Одоевцевой, после обсуждения с ней одного из стихотворений арбенинской серии Мандельштам сокрушенно спросил: «Неужели я так никогда и не буду счастлив в любви? Как вам кажется?»

Но уже 9 марта 1921 года датируется его письмо Надежде Хазиной в Киев:

Надюша милая!

Получил вашу записочку. Буду в Киеве через несколько дней. Не унывайте, друг милый. Подумаем, как устроить, чтоб вам не было плохо. До очень скорого свидания, дружок! У меня все готово к отъезду. Только никуда не уезжать и спокойно ждать моего приезда!

Ваш О. Мандельштам