Взгляд эпохи: как искусство отражает духовную и социальную жизнь общества

Фрагмент послесловия к книге Майкла Баксандалла «Живопись и опыт в Италии XV века»

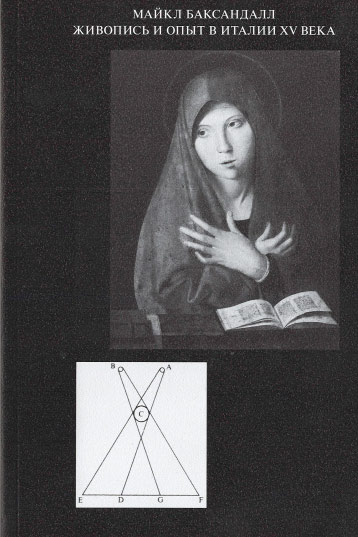

Свою вторую книгу «Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля» Баксандалл написал за лето 1971 года, думая, что сочиняет «учебник для бакалавров-историков». Однако именно эта маленькая книжка и описанные в ней феномены «визуальной культуры» и «взгляда эпохи» послужили стимулами для междисциплинарного диалога и катализаторами для самоопределения новых течений внутри искусствознания. Сегодня «Живопись и опыт» стала тем, чем хотел ее видеть автор, войдя в список обязательного чтения любого начинающего искусствоведа и историка культуры, но на завоевание признания потребовалось не одно десятилетие.

Свою вторую книгу «Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля» Баксандалл написал за лето 1971 года, думая, что сочиняет «учебник для бакалавров-историков». Однако именно эта маленькая книжка и описанные в ней феномены «визуальной культуры» и «взгляда эпохи» послужили стимулами для междисциплинарного диалога и катализаторами для самоопределения новых течений внутри искусствознания. Сегодня «Живопись и опыт» стала тем, чем хотел ее видеть автор, войдя в список обязательного чтения любого начинающего искусствоведа и историка культуры, но на завоевание признания потребовалось не одно десятилетие.

Баксандалл взялся за одну из самых сложных задач, когда-либо сформулированных историками искусства, — объяснить связь между стилем изображений и другими составляющими культуры той же эпохи. Эту проблему впервые поставил создатель формального метода Генрих Вельфлин в своей диссертации «Пролегомены к психологии архитектуры» (1886), проиллюстрировав ее эффектным сравнением остроносой туфли и готического собора: «Человеческая ступня движется вперед, но разве это очевидно из той тупой линии, которой она заканчивается? Нет. Готика считала невыносимым то, что ее воля не находила здесь своего выражения, поэтому она дала туфлям возможность стать остроносыми. Ширина подошвы рождена весом тела. Но в готике тело не имеет прав, поскольку оно материально, а немой материи нельзя поддаваться, воля должна проникать повсюду. Поэтому архитектура превращает стену в вертикальные элементы, а человеческая нога обувается в туфлю с тремя поднятыми концами, чтобы уйти от чувства тяжести». Вельфлин смотрел на стиль как на визуальную форму, в которой выражается историческое состояние человеческой воли в определенную эпоху: за единством формы стоит единство духа; одна и та же историческая воля создала туфлю и собор. Стиль эпохи проявляется на всех уровнях культуры — от самых простых и повседневных (туфля) до самых возвышенных (собор), потому что его порождает коллективная, а не индивидуальная воля. Однако исследовать стиль следует, опираясь на формы, а не на идеи, поскольку искусство выражает не текстуально оформленные идеи, а настроения, понять которые можно посредством вчувствования. Вельфлин не отрицал связи между идеями и формами, но не верил в способность современной ему истории искусства понять, «где именно пролегает путь, ведущий из кельи схоласта к мастерской архитектора».

Представители духовно-исторической школы не видели проблемы там, где видел ее Вельфлин; они полагали, что стилистическое единство, свойственное определенной эпохе, объясняется «духом времени», исследовать который можно путем вчувствования. С такой же легкостью, но на совершенно иных основаниях эту проблему решали сторонники социальной истории искусства марксистского толка: они возводили основные черты стиля к идеологии господствующего класса (Баксандалл иронически называл это «простенькими уравнениями между „буржуазной” и „аристократической” средой, с одной стороны, и „реалистическим” и „идеализирующим” стилем — с другой»).

Сложность поставленной Вельфлином проблемы вполне понимал Панофский, который уже в 1915 году предлагал искать ее решение в связи между стилем и мировидением (Weltanschauung) эпохи. Он дважды брался за реконструкцию такого рода связей: в статье «Перспектива „как символическая форма”» (1927) он сопоставил распространение линейной перспективы в живописи Ренессанса с синхронным формированием исторического мышления (чистый пример Weltanschauung). В работе «Готическая архитектура и схоластика» (1951) он ответил на вызов Вельфлина, объяснив путь, ведущий из кельи схоласта к мастерской архитектора, общностью ментальных привычек, или габитусом эпохи. Однако Панофский полушутливо утверждал, что «обсуждение метода мешает его применению», поэтому тем, кто захотел бы пойти по найденному им пути, пришлось бы извлекать метод решения такого рода проблем из его статей самостоятельно.

Баксандалл предложил ясное и понятное решение, сформулировав концепцию period eye — взгляда эпохи. Ее основу составляла главная установка культурно-исторической школы: полноценное изучение искусства невозможно в отрыве от целого культуры — так считал один из основателей этой школы Якоб Буркхардт, а следом за ним — Аби Варбург и его единомышленники. Отталкиваясь от этой установки, Баксандалл переработал и совместил казалось бы несовместимые позиции духовно-исторической школы и социальной истории искусства, показав, во-первых, что изобразительный стиль эпохи связан с ее духовной жизнью, а во-вторых, что на эту связь влияют социальные отношения между заказчиком и художником и социокультурные практики, сопровождающие создание и восприятие искусства. Исследуя мышление кватроченто, он, несомненно, учитывал наблюдения Панофского о габитусе эпохи. Наконец, на концепцию взгляда эпохи повлияли рассуждения Гомбриха о вкладе зрителя. Однако замковым камнем метода Баксандалла послужила теория «мира плотника», созданная структурными антропологами. Примечательно, что главный создатель этой теории американский антрополог Мелвилл Гершковиц был учеником Франца Боаса, сотрудничавшего с Варбургом.

Гершковиц утверждал, что визуальный опыт человека не является результатом непосредственного контакта с реальностью, а опосредован системой непрямых умозаключений. Поэтому человек, живущий в «мире плотника», то есть в такой культуре, где вещи создаются при помощи пилы, топора и гвоздей, видит мир иначе, чем представители некоторых неевропейских культур: «У людей, живущих в мире плотника, тенденция трактовать воспринимаемые сетчаткой острые и тупые углы как производные прямоугольных объектов получает настолько повсеместное подкрепление, что становится автоматической и бессознательной... У тех, кто живет в мире, где человек создает вещи без применения подобных инструментов... такая привычка не возникает или по крайней мере не является столь же устойчивой».

Баксандалл существенно усовершенствовал и усложнил этот подход. В «мире плотника» человек был пассивным объектом воздействия окружающей среды, формировавшей его зрительные привычки помимо его воли. Зритель Баксандалла был частью социума, где складывались его навыки восприятия, часть из которых он усваивал пассивно, а частью овладевал активно и сознательно использовал их в целом ряде социальных практик. В итоге навыки такого рода были прямо связаны с его положением в социуме. Эти навыки видения и визуализации составляли часть когнитивного стиля индивидуума и его эпохи. Возвращаясь к формулировке Вельфлина, можно сказать, что в исследовании когнитивного стиля эпохи Баксандалл и предлагал искать главный путь из кельи философа к мастерской архитектора.

Три главы «Живописи и опыта» иллюстрировали три подхода к реконструкции визуальных и когнитивных навыков, а также лежащих в их основе социальных практик. В первой главе «Условия ремесла» традиционные источники социальной истории искусства — договоры между художниками и заказчиками, их переписка и счета — использовались для решения нетрадиционной задачи: объяснить, почему на протяжении XV века цена произведения искусства все меньше зависела от стоимости использованных для его создания материалов и все больше — от мастерства художника. Баксандалл показал, что такая на первый взгляд трудноуловимая вещь, как мастерство, оценивается на основе множества экономических, социальных и религиозных конвенций и связанных с ними визуальных навыков. «Значительная часть того, что мы называем „вкусом”, — писал он, — состоит в созвучии между распознаванием, которого требует живопись, и навыками распознавания, которыми владеет зритель»: чем искуснее художник использовал те визуальные навыки зрителя, которые считались престижными в общем для них социуме, тем более очевидным становилось его мастерство и тем выше — цена, которую заказчики готовы были платить за его кисть.

Во второй главе «Взгляд эпохи» описаны многообразные практики, благодаря которым формировались эти навыки во Флоренции кватроченто: индивидуальная практика эмпатической молитвы и коллективная практика проповеди; преподававшиеся в школе и постоянно применявшиеся в торговых сделках навыки расчета в уме расстояния, объема или пропорции; знание языка жестов и вкус к «ученым» танцам. Баксандалл показал, как эти повседневные навыки повлияли на ряд характерных черт стиля живописи кватроченто: тщательно выстроенное пропорциональное соотношение частей композиции, строгую линейную перспективу, условный характер пейзажа, компоновку фигур, их позы и т. д.

В третьей главе «Изображения и категории» Баксандалл шел по пути, намеченному в «Джотто и ораторах», прослеживая, как категории художественной критики кватроченто, почерпнутые из разных сфер культуры — от типологии стиля религиозных проповедей до теории танца, — соотносились со стилем живописи, и показывая, что это соотношение может сказать нам о восприятии и оценке живописи человеком кватроченто.

«Живопись и опыт» открывала новые исследовательские перспективы не только для искусствоведов. Прочитанные таким образом изображения превращались в полноценный исторический источник, позволяющий понять неизвестные стороны культуры исследуемой эпохи, и в свою очередь обретали дополнительные смысловые измерения за счет контекстуализации. Искусствознание смыкалось с культурной историей: обе дисциплины опирались друг на друга и друг друга обогащали.

Однако историки искусства и культуры поначалу встретили «Живопись и опыт» крайне скептически. Баксандалла больше всего расстроила отрицательная реакция Гомбриха и других искусствоведов-эмигрантов старшего поколения, бежавших от нацизма. Один из них — Ульрих Миддельдорф — опубликовал остро неприязненную рецензию, начисто отрицая саму возможность объяснить стиль «социальной механикой или иными внешними факторами», которые «никогда не создавали ни стиля, ни художника». Баксандалл говорил, что Миддельдорф и Гомбрих заподозрили его в попытке реанимировать идею духа времени (Zeitgeist), печально памятную им по 1930-м годам, когда этот концепт духовно-исторической школы стал очень популярен среди искусствоведов, приветствовавших национал-социалистическую идеологию.

Историки Ренессанса проигнорировали попытку Баксандалла показать, каким образом искусство может быть использовано в качестве исторического источника. Можно предположить, что главным препятствием для усвоения его метода историками стала необходимость изучить хотя бы на самом простом уровне ту систему правил, которым подчиняется искусство, вместо того чтобы рассматривать его как прямой продукт общественных отношений. В 1970-е годы даже представители социальной истории искусства, знавшие эти правила вполне профессионально, предпочитали анализировать свой предмет в марксистских категориях. Тимоти Джеймс Кларк (один из самых талантливых представителей этой парадигмы) уличал Баксандалла в том, что вынесенное в заглавие его книги понятие опыта — «знаковое для такой истории искусства, которая нуждается в обращении к художественной реальности, где художник и заказчик находятся в постоянном контакте, но которой не хватает смелости назвать своим именем структуры, опосредующие и определяющие природу этого контакта: идеология, класс, классовая борьба, противоречия между мировоззренческими идеологиями». Действительно, Баксандалл, несмотря на социал-демократические убеждения и симпатию к трудам итальянского марксиста Антонио Грамши, был уверен, что в истории искусства на понятиях такого рода «далеко не уедешь». Более того, анализ взаимоотношений между заказчиком и художником в первой главе «Живописи и опыта» вскоре показался ему слишком простым, и он начал предлагать новые модели, в которых доля экономического детерминизма становилась все меньше и меньше.

Зато гипотезу о том, что взгляд эпохи — это продукт опыта, который складывается из социальных навыков и социокультурных практик, с энтузиазмом восприняли за пределами искусствоведения. Влиятельный американский антрополог Клиффорд Гирц изложил ее в статье «Искусство как культурная система» (1976), а не менее влиятельный французский социолог Пьер Бурдье опубликовал французский перевод второй главы «Живописи и опыта» с собственным предисловием «К социологии восприятия» (1981). Резкое расхождение в оценке книги Баксандалла внутри искусствоведческого сообщества и за его пределами можно объяснить многими причинами, но на первое место среди них мы бы поставили боязнь упустить специфику искусствоведения как дисциплины. Баксандалл изучал искусство как часть культуры, следуя традициям варбургианской Kulturwissenschaft, и опирался на методы антропологии и когнитивной психологии. Когда искусствознание вслед за другими гуманитарными дисциплинами признало перспективы междисциплинарности, отношение к работам Баксандалла (как и Варбурга) быстро изменилось: его записали в отцы-основатели исследований визуальной культуры.

О феномене визуальной культуры определенной эпохи Баксандалл писал уже в «Живописи и опыте», но само понятие впервые употребил в книге «Создатели скульптур из липового дерева в ренессансной Германии» (1980). Материал для этой книги он начал собирать еще в первой половине 1960-х годов, готовя каталог немецкой скульптуры в коллекции Музея Виктории и Альберта (по совету Бинг в 1961 году он поступил туда хранителем в отдел скульптуры, чтобы приобрести необходимый для искусствоведа знаточеский опыт, и проработал там четыре года, пока его не пригласили вернуться в Институт Варбурга). На создание этой книги ушло полтора десятка лет, поскольку Баксандалл хотел создать аналог «слегка легковесной и порывистой „Живописи и опыта” в тяжелом весе» и показать, как предложенные им подходы могут не только совмещаться, но и способствовать приращению традиционного искусствоведческого знания.

Он начал с исследования медиума — древесины липы широколиственной; это дерево особенно распространено на территории между Франкфуртом и Больцано, где в последней четверти XV — первой четверти XVI века его стали использовать для создания больших алтарных композиций. Липовое дерево при резьбе ведет себя иначе, чем дуб или орех, из которых делали деревянную скульптуру в других частях Европы. Специфика медиума отражалась в специфических чертах стиля: к примеру, преобладание в драпировках вертикальных складок над горизонтальными объяснялось простой технической необходимостью избежать сколов. Гладкая, прочная и пластичная древесина липы стоила дорого и ценилась высоко, в частности, еще и потому, что с этим деревом был связан ряд поверий и оккультных теорий. Заказчиками больших скульптурных групп из дорогой древесины выступали представители узкой социальной верхушки; это позволяло работавшим на них скульпторам избегать ограничений средневековой системы гильдий и вырабатывать собственный узнаваемый стиль, за который готовы были платить так же дорого, как в Италии XV века платили за кисть признанного мастера. Роль узнаваемого индивидуального стиля в системе художественного рынка Баксандалл метко сравнил с торговой монополией — феноменом, который возник в ренессансной Германии в ту же эпоху и в тех же кругах, из которых происходили заказчики скульптур. Идея индивидуального и национального стиля (его называли немецким и противопоставляли стилю велхов, то есть итальянизированных французов) в Германии XV века сформировалась в тесной связи с социально-экономическими обстоятельствами, однако скульпторы могли выбирать определенную стилистическую, а следовательно, и рыночную стратегию, и делали это, исходя из индивидуальных предпочтений. В такой модели отношений между заказчиком и художником роль индивидуальной психологии последнего выше, а экономического детерминизма — ниже, чем в той, что описана в первой главе «Живописи и опыта».

Для реконструкции взгляда эпохи на скульптуру из липы Баксандалл исследовал ее расположение в церквях и связанные с ней молитвенные практики. Перед некоторыми композициями богомолец проводил достаточно много времени, чтобы рассмотреть их очень внимательно, иногда — со всех сторон и при изменяющемся освещении. Показательный пример работы скульпторов со световыми эффектами он обнаружил в «Тайной вечере» Тильмана Рименшнайдера в церкви Св. Иакова в Ротенбурге-на-Таубере: в этой скульптурной группе фигура Иуды вопреки обыкновению занимает центральное место в композиции; утром Иуда скрыт тенями, а днем, выделенный ярким пятном света, становится главным героем драмы о борьбе светлого и темного начал. Но если световые эффекты мы замечаем так же хорошо, как и немцы XV века, то наша чувствительность к линиям, их ширине, наклону, изгибам и завиткам, по-видимому, намного ниже, чем у человека, прошедшего школу каллиграфии. Этот социальный навык очень высоко ценился в ренессансной Германии; ему обучали специальные наставники — «модисты» (от латинского modus), выработавшие свою терминологию для описания различных модусов каллиграфического письма. Баксандалл обнаружил, что эта терминология и связанная с ней система дистинкций замечательно подходят для анализа скульптуры из древесины липы. Это не значит, уточнял он со свойственной ему корректностью, что липовую скульптуру нужно анализировать именно так, но это позволяет нам приблизиться к пониманию визуальной чувствительности той эпохи.

Источники, к которым Баксандалл обратился для реконструкции немецкой визуальной культуры зрелого Ренессанса, были так же разнообразны и неожиданны, как и те, что он использовал в «Живописи и опыте»: каллиграфия, хиромантия, поэзия мейстерзингеров, трактаты о фехтовании и танцах и т. д. Умение извлекать необходимые и верифицируемые сведения из неочевидных, а подчас и сомнительных с современной точки зрения источников (к примеру, из книг Парацельса) — характерная черта его эвристического подхода.

В завершавших книгу четырех очерках о четырех шедеврах липовой скульптуры работы Михеля Эрхарта, Тильмана Рименшнайдера, Фейта Штосса и Ганса Лейнбергера Баксандалл решал несколько задач одновременно: во-первых, уточнял применимость выдвинутых им общих положений к конкретным артефактам; во-вторых, показывал, насколько его подходы совместимы с таким традиционным искусствоведческим жанром, как описание произведения искусства, и в-третьих, исследовал возможность компромисса между объективным описанием и субъективным восприятием. Искусствоведы обычно находят этот компромисс интуитивно, полагаясь на свое чувство меры; Баксандалл предложил идти к нему, учитывая три фактора — интенции художника, обстоятельства, в которых он работает, и восприятие зрителя-современника, у которого всегда имеются свои интенции и свои обстоятельства. Этот подход был развит и аргументирован в его следующей книге — «Узоры интенции. Об историческом толковании картин» (1985).