«Всегда старался ехать неизвестной дорогой»

Отрывок из воспоминаний вдовы Владимира Шарова

Известный российский писатель и поэт Владимир Шаров, автор романов «Репетиции», «Будьте как дети», «Возвращение в Египет» и других, а также множества сказок, стихов и эссе, ушел из жизни почти два года назад. В память о нем издательство «НЛО» выпускает сборник материалов, включающий статьи и интервью множества отечественных и зарубежных литераторов и ученых, в том числе переводчика сочинений Шарова на английский язык, профессора Оксфордского университета Оливера Реди. Сборник подготовлен профессором Колумбийского университета Марком Липовецким и профессором Лозаннского университета Анастасией де Ла Фортель. 7 апреля, в честь 68-го дня рождения писателя, мы публикуем фрагмент будущей книги — отрывок из воспоминаний вдовы писателя Ольги Дунаевской («Когда часы остановились»).

Мы познакомились в компании. Володя был высокий, давно не стриженный, в рваном свитере и красивых иностранных туфлях с острыми носами. Стоял февраль — туфли были летние. Одна бровь у него была черная, другая — белая, и белая прядь волос с той же стороны. Продолжения наше знакомство сразу не имело, но летом мы случайно встретились в Исторической библиотеке — с того и началось.

Время для Володи было непростое: за год до этого он прошел через забастовку, перелом основания черепа со смещением, депрессию и уход из Плехановского института. В Москве он не мог устроиться ни на какую работу. Тем летом Володя ждал ответа из Воронежа о зачислении его на заочный истфак: он не был комсомольцем и на дневное отделение ход ему был закрыт.

Володя любил пошутить, что поздно научился читать, но уж как начал, остановиться не мог и, кстати, обычно не откладывал книгу, не дочитав. В пору нашего знакомства он увлекался мифами разных стран. У его отца на полках стояла серия книг в холщовых переплетах «Сказки и мифы народов Востока». И вот он в одну из первых прогулок по крутым переулкам вокруг Солянки — Маросейки — Покровки рассказывал, как его поразила одна китайская сказка. Там была некая лиса, исключительно пакостная, которая творила и творила всякие дурные дела; так вот она вдруг исчезла из сказки, не получив никакого возмездия за содеянное. «Смотри, — говорил он, — тут совсем другая этика. Не наша — когда зло должно быть обязательно наказано».

И незадолго до того он прочитал «Джан» Андрея Платонова в недавно вышедшем однотомнике. И тоже говорил, что его потрясли эти мучительные блуждания народа, когда в результате снова нет выхода: при любом исходе усилия и тяготы будут продолжаться и народ будет ждать новая развилка, новый выбор и, наверное, новое рабство. Мне кажется, что это изумление не оставляло его и дальше. Добро и зло, которые незаметно для нас меняются местами, и блуждания по жизни, не имеющие конца. Они могут идти по кругу, как в «Репетициях», когда бегущие думают, что бегут по новому пути, но он приводит их к истоку. Могут быть мнимыми, как в «Воскрешении Лазаря», а могут тянуть за собой все новые и новые развилки — и все равно вернуться вспять, как в «Возвращении в Египет».

Тогда, в начале семидесятых, Володя уже писал стихи. Их было немного, относился он к ним серьезно, но вслух чужим не читал. И вот однажды он в шутку стал строчку за строчкой низать стихотворный рассказик о моем детстве. В результате эти стихи сложились в забавную «Поэму о Щене» (это было мое «внутреннее» имя). Она получилась очень смешная, я была в восторге. Несмотря на всю незамысловатость, ее позже оценил Александр Иосифович Немировский, будущий Володин профессор античной истории из Воронежа и сам поэт. «Поразительно цельная, отличная вещь», — сказал он. Но моя мама выслушала поэму без улыбки. Там были слова, что Щен родился «в грязи и пьянстве». И когда мы с Володей закончили декламацию, строго спросила: «Ну почему в грязи и пьянстве, Володя? У нас в семье никто не пьет». — «Но Ольга рассказывала о ваших соседях по коммунальной квартире», — оправдался Володя.

Моя судьба была решена, но Щенячья служба на этом не кончилась. Вскоре Володя сочинил прозаическую сказку «Десять историй о Щене», которая в будущем оказалась для нас просто золотоносной. Постоянные разборки двух героев — Щена и мальчика, которого в сказке зовут Собаковод, — очень напоминали наши. Герои болели нашими болезнями и пытались решить наши проблемы. Эти сказки друг родителей Володи, писатель Георгий Балл позже отнес в издательство «Детская литература», и через какое-то время они вышли в отличном сборнике «Сказки без подсказки». Это была его первая «прозаическая» публикация. Володя получил за них кучу денег. А вслед за этим их напечатали в Чехословакии в «Антологии мировой сказки» — и гордый автор появился с почти шестьюстами валютными чеками! Для нас тогда это была огромная сумма. И еще раз, уже в середине девяностых, сказку — по одному рассказику в номере — опубликовала газета «Первое сентября», и снова «Щен» был щедро оплачен. Эти сказки очень хвалил отец Володи.

Стихи, которые Володя начал читать вслух другим, — одна их подборка вышла потом в «Новом мире», и позже в журнале «Сельская молодежь» — стали у него писаться, когда мы уже поженились и поселились в высотном доме у метро «Коломенская», в маленькой съемной квартирке. Ее окна смотрели на Москву-реку, по ней медленно днем и ночью шли груженные песком и гравием баржи и давали глухой гудок на излучине.

Вообще Володя невероятно любил воду, потрясающе плавал, мог это делать часами. Вода его успокаивала и приводила в гармонию, хотя с водой он тоже любил бороться. Например, купался на море в шторм. Тем летом, когда мы стали встречаться, Володя с отцом уехал в Гагры и такое штормовое купание чудом не кончилось для него крахом. Его несло волной на бетонный дебаркадер, и он говорил, что, когда все же выплыл и выбрался на берег, глядя на беспомощно мечущегося по берегу отца с белым как мел лицом, понял, что значит, когда говорят: «на человеке лица не было».

Володя всегда и везде переплывал реки. Когда мы были в Друскининкае в Литве, в нашей первой поездке после свадьбы, я умолила его не переплывать Неман. В Друскининкае река очень широкая и вся в воронках. В конце концов он согласился, но не так давно вдруг сказал, что жалеет, что поддался. Плаванием в ледяной воде он лечил высокую температуру и боли в мышцах после футбола. Это называлось вышибать клин клином.

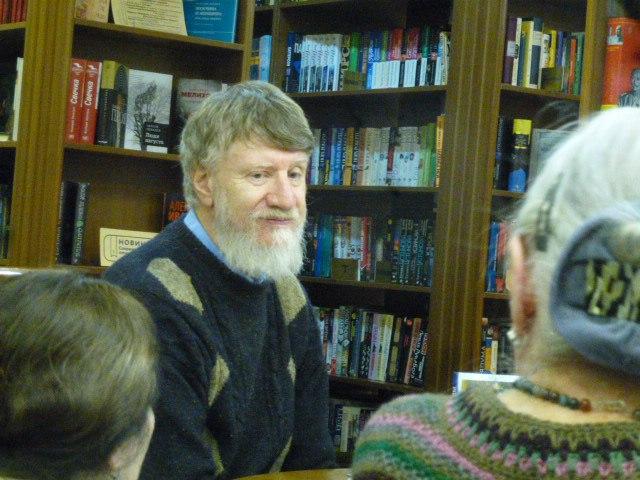

Владимир Шаров и Ольга Дунаевская

Владимир Шаров и Ольга ДунаевскаяИ литературу в юном возрасте любил, связанную с путешествиями по воде. Из европейской ценил и часто перечитывал Стерна и Свифта. Очень любил английское остроумие, над которым не хохочешь во всю глотку, а разгадываешь отчасти как ребус. И после «Щена» он стал писать уже большую, как он потом говорил, тренировочную, вещь: шуточное эротическое путешествие по разным вымышленным островам некоего английского купца по фамилии Крафт. (Позже он подарил беглое описание этих островов одному из героев своего первого романа «След в след» Федору Крейцвальду.) Он их шлифовал, читал себе вслух, переделывал, но потом оставил и решил всерьез заняться сказками. Володя очень хотел иметь на сказки свободный год, но тут подоспело окончание Воронежского университета. Мои родители и я давили, чтобы он шел работать. Посопротивлявшись, он сдался. Он был уверен, что никуда не устроится, но дело взяла в свои руки моя мама, у которой проколы в жизни случались редко.

Не прошло и месяца, как была найдена работа во ВНИИДАДе (Всесоюзном научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела). Находился институт в центре, ехать было недалеко, и ходить туда надо было не каждый день. Там, наряду с малоприятными, работало много хороших и интересных Володе людей, которые к нему прекрасно относились, но страдал он там нещадно. В основном от того, что это было классическое НИИЧАВО, прямо по Стругацким. Там кончились стихи. Там, однако, начались — как мостик к прозе — стихи белые, хоть это было и недолго. Без ВНИИДАДа, правда, точно бы не было очной аспирантуры, которая дала многое: новаторскую теорию опричнины Ивана Грозного, основной массив исторических идей, саму возможность сосредоточиться на прозе и романы «След в след» и «Репетиции».

У моих и Володиных родителей были друзья в подмосковном академгородке Пущино, и там часто пустовала то одна, то другая квартира. В Пущино и вокруг было красиво, особенно осенью, когда глядишь с высокого берега Оки на природный заповедник напротив. Говорили, что там живут зубры, и я всегда ждала, что хоть один появится на другом берегу. В Пущино Володя вдруг написал подряд несколько новелл, связанных со сталинским временем и войной. Они потом все вошли в первый роман «След в след»: о самодопросе; о законодательном упразднении семьи при социализме; о рисовом зерне, на котором вырезана статья Ленина и которое породило плодоносный и не знающий преград сорняк, оказавшийся новым сортом ярко-красного риса. Эту новеллу о зерне успел прочитать отец Володи, и она произвела на него сильнейшее впечатление.

Вообще Володины романы вырастали из удивления. Он говорил, что пишет тогда, когда чего-то не понимает, чему-то изумляется. И когда пишет, разматывает для себя спутанный клубок. А удивить могло что угодно: судьба, фраза, картина, документ, место, стихотворение, событие.

Попав в очную аспирантуру и освободившись от хождения на работу, Володя так быстро и глубоко погрузился в свои писания, что не был уверен, что станет заниматься диссертацией. Но внезапно, буквально за одну ночь, не стало отца Володи, Александра Израилевича, и Володя решил делать диссертацию и защищаться в память об отце — тот очень этого хотел. В аспирантуре он, работая над диссертацией по историографии Смуты в дореволюционной России, сделал важное историческое открытие, что было подтверждено главным российским специалистом по опричнине, ныне покойным С. О. Шмидтом. Володя объяснил происхождение и суть опричнины Ивана Грозного как военно-монашеского ордена. Его статья об этом, множество раз выходившая в научно-популярных изданиях, была напечатана в качестве научного исследования в Ежегоднике археографической Комиссии уже за 2003 год. Сигурд Оттович позвонил Володе и сказал: «Пора восстановить приоритеты».

В первый роман «След в след» он хотел вместить все, что успел написать, и потом сам говорил, что его надо расписывать во множество новых романов. Неожиданно для Володи все уже написанные части объединились в текст судьбой няни нашего сына Арсения. Она как раз появилась у нас в доме в момент, когда большая часть мини-повествований, составивших «След в след», была написана. В свои 75 лет Людмила Дмитриевна была еще красавицей. Дочь члена Государственной думы и фрейлины царского двора, она прожила безумную для любого другого и «нормальную» для своего безумного времени жизнь, обожала нашего Арсения, и до конца ее дней мы с сыном ее навещали. Ее история стала скрепой для жизнеописаний трех братьев Крейцвальдов, у которых по очереди была одна жена Наташа. Да и было ли их трое?

Владимир Шаров

Владимир ШаровРождение второго романа — «Репетиции» — подробно описано самим Володей в эссе «Как я писал роман „Репетиции”». Скажу лишь, что тут сыграли роль два удивления. Первое: когда чувствовавший себя виноватым перед Володей его завотделом во ВНИИДАДе (причины и детали не буду повторять — они есть в Володином очерке) подарил ему в знак примирения огромную картотеку по расколу. Потом Володя волей-неволей втянулся в чтение этой литературы — и дело пошло.

И второе. Мы в тот момент начали строить дачу в писательском поселке под Новым Иерусалимом. Участок получил еще Володин отец. Володя в том же очерке подробно описал, как все друзья помогали нам в этом нелегком деле. Но еще раз вспомню один эпизод. Домик у нас был сборный. Один «прораб» привозил нам материалы для его обустройства. И вот как-то выгружают желто-зеленые панели утеплителя, и этот Сережа говорит: мол, ребята знакомые на куполе Храма Гроба Господня сэкономили. Ремонт и перестройка этого купола шли несколько десятилетий. И Володя в шоке остановился: «Наша крыша будет покрыта утеплителем с купола Храма Гроба Господня?..»

В итоге крыша стала и вправду если не бесценной, то «позолоченной»: пресловутый Сережа исчез с нашими деньгами и со всем остальным недопоставленным стройматериалом. Отловить его нам так и не удалось.

О «Репетициях» хочу еще добавить: с них Володя несколько успокоился по поводу своего писательского будущего. Во-первых, он уже не думал, как после «Следа в след», что это, может статься, его первый и единственный роман. А во-вторых, в 1989 году он ездил в США, где Наум Коржавин организовал для него несколько «квартирных» чтений, и до сих пор те, кто слушал его там, вспоминают, каким потрясением это для них было. Когда Володя вернулся и я спросила, как все прошло, он ответил: «Все сказали, что я гений». Это было невероятно важно именно в тот момент, стало настоящей поддержкой. Но вообще от близких он терпеть не мог криков «Это гениально!». И если я на какой-то кусок его текста говорила: «Очень хорошо!», он сердился и приступал: «Ты просто хочешь отделаться!». Очень ценил конструктивную критику.

Огромным допингом для Володи всегда была игра. Он с отрочества много играл в пинг-понг, в шахматы, в том числе и дома с отцом, причем за одним и тем же столом. Он стоит у нас до сих пор — огромный старый стол, который, если его разложить, как раз становится пинг-понговским. С детства обожал футбол, играл в него до последнего.

Когда мы поженились, он увлекся бриджем. Он мгновенно освоил эту игру и всегда старался играть в паре со слабым, с кем никто не хотел: во-первых, ему было интересно в таком альянсе выиграть, а во-вторых, чтобы быть примерно на равных со второй парой игроков. Это была игра на интерес, а не на деньги. Игроки вели подробную запись партий, и в конце года выигравший получал красивый подарок. У Володи была серебряная ладья, выкованная одним из бриджистов. Об этом времени Володя замечательно написал в эссе, посвященном Саше Горелику, бессменному главе их дружного бриджевого «клуба».

Так как суть игры для них была в двух вещах — в интересе к самой игре и в общении, — то подошли они к этому грамотно. С какого-то момента они стали просить друг друга подготовить небольшой доклад по теме, которая кого-то из кружка интересовала. Так Володя в качестве единственного гуманитария в компании получил тему «Философ Николай Федоров» — и, прочитав его труд «Философия общего дела» и о самом Федорове, в очередной раз сильно удивился.

Так родился роман «До и во время». Еще туда вошло давнее потрясение Володи от чтения евгенических выпусков 20-х годов под названием «Клинический архив гениальности и одаренности». Эти сборники, сделанные как журнал небольшого формата, выходили несколько лет в Свердловске под редакцией эвропатолога Сегалина. Еще давно кто-то принес пару выпусков отцу Володи. В этих тоненьких сборничках, напечатанных почти на папиросной бумаге, автор пытался проследить связь между настоящим талантом и психическими отклонениями либо у самого «носителя», либо у его родственников. Помимо какой-нибудь тети-истерички у Гомера, там было много интересных и странных сведений, которые можно было проверить и которые находили подтверждение.

Роман «До и во время» был закончен в 1992 году. Вокруг него в журнале «Новый мир», где роман был опубликован, разыгрались большие страсти, стоившие Володе сил и здоровья. (О подробностях самих публикаций — чуть ниже.) Немного придя в себя после всей этой истории, когда редколлегия публично разделилась во мнении, печатать ли роман, а редактор отдела прозы Инна Петровна Борисова, всячески поддерживавшая публикацию романа, вскоре была отправлена на «заслуженный отдых», Володя начал писать свою четвертую вещь — роман «Мне ли не пожалеть». Закончен он был в 1994 году.

Володя всегда интересовался обособленными общностями, особенно религиозными. И говорил, что связи сектантов и большевиков, даже если бы документы и дальше были строго засекречены, легко «просчитываются». Эмоционально же он всю жизнь был под впечатлением своей поездки в ранней юности в Среднюю Азию, в археологическую экспедицию. На обратном пути, когда он жил на турбазе, расположенной в бывшем гареме Хивинского хана, двое ребят-адвентистов пытались увезти его в горы и подготовить из него руководителя общины. Это было одно из самых сильных потрясений в его собственной жизни. Осознание развилки, своего выбора, странных неиспользованных возможностей, нехоженых путей. (Кстати о путях в прямом смысле слова: он, когда водил машину, всегда старался ехать неизвестной дорогой. А когда гулял, возвращался обычно новым путем.)

Володя очень любил вспоминать эту поездку; до сих пор на книжной полке стоят два старинных чеканных сосуда для вина. Хранил коллекцию глиняных черепков, привезенных из экспедиции, часто рассказывал о той природе, такыре, песках, сияющей на солнце глыбе мрамора. Все это вошло в роман.

А прототипом героини «Мне ли не пожалеть» эсерки Бальменовой, примкнувшей к хлыстам, была скорее всего эсерка Берта Борисовна Бабина. Ее Володя поначалу помнил очень ярко, поминал и после романа. С ней мы познакомились в писательском Доме творчества «Голицыно», куда меня отпустили две мамы — моя и Володина, — когда сыну было около двух лет.

Берта Борисовна была уже очень старой, жила она в соседней комнате, с трудом карабкаясь на второй этаж — у нее были больные ноги. Даже не помню, с чего началось наше общение, но она сразу много и охотно о себе рассказала. Она просидела в общей сложности двадцать пять лет. Когда она упомянула, что в двадцатые годы успела поработать в одном из Коминтерновских изданий, Володя сказал, что его дед, Израиль Исакович Нюренберг (или Ниренберг, в бумагах есть оба написания), возглавлял один из журналов. Сразу выяснилось, что именно там и работала Бабина! Она не могла прийти в себя от изумления и радости, готова была говорить с Володей сутками. Она отзывалась об И. И. очень хорошо, как о редкостно умном, очень талантливом и порядочном человеке. Он обладал уникальной памятью, но в революционные годы пережил тяжелую травму: как член «Бунда» он был схвачен то ли белыми, то ли красными, то ли зелеными в маленьком городке на Украине, где в тот момент находился, и наутро ждал расстрела. Проведя ночь в изоляторе для смертников, утро он встретил совершенно седым. Казнь отменили, и его вскоре выпустили, но у него началась тяжелая циклотимия.

Берта Борисовна преданно любила сына, крупного специалиста по самолетостроению. От своих убеждений она ни на минуту не отказывалась (это был 1980 год), и единственное, что ее грызло, это то, что ее и мужа эсеровское прошлое помешало сыну получить Государственную премию.

Володя, как и она, был этой встречей поражен. Страстная любовь Бабиной к сыну, но и одержимость идеей, само ее имя, ее низкий голос — все это во многом подарено было эсерке Бальменовой во «Мне ли не пожалеть».