«Война и мир» Сергея Бондарчука: прорыв в бесконечность

Статья из нового сборника текстов Евгения Марголита

Как появился на свет важнейший национальный киноэпос — «Война и мир» Сергея Бондарчука? Публикуем статью из новой книги искусствоведа Евгения Марголита «В ожидании ответа», вышедшей в издательстве Rosebud. Ее автор с большим знанием дела и с не меньшей любовью рассказывает о целом веке отечественного киноискусства.

Чем шире круг тех или иных, случайных, на первый взгляд, обстоятельств, способствующих возникновению какого-либо явления, тем отчетливее они начинают демонстрировать обратное — его закономерность. Для того, чтобы осуществиться и стать событием международного уровня, проект отечественной киноверсии «Войны и мира» должен был появиться и реализоваться именно тогда, когда это и произошло, — в 60-е годы XX века.

Да, конечно, непосредственным толчком к проекту послужил громкий успех в советском прокате 1959 года снятого в середине 50-х американского двухсерийного широкоэкранного цветного (разумеется!) фильма в постановке Кинга Видора — режиссера, еще с 1920-х чрезвычайно авторитетного для советских кинематографистов. И, как следствие, опубликованное в начале 1961-го письмо крупных советских деятелей, преимущественно военных, с настоятельной просьбой создать «русский фильм „Война и мир”». Как раз в нем и была предложена кандидатура Сергея Бондарчука в качестве режиссера-постановщика.

Сегодня в интернете то и дело натыкаешься на утверждение, что письмо это было инспирировано противниками Ивана Пырьева, страстно мечтавшего об этой постановке. Противников у неистового «Ивана Грозного» — как называли в кинематографической среде этого по-настоящему крупного режиссера и не менее крупного организатора за крутой характер — было и вправду немало. А у высшего руководства акции четырежды лауреата Сталинской премии к тому времени пошатнулись. Так что утверждение подобное, может, и не безосновательно. Однако не один Пырьев хотел тогда экранизировать книгу Толстого. Сергей Герасимов, мастер Бондарчука во ВГИКе, также подобное намерение высказывал.

Однако если этот проект рассматривался как «наш ответ Голливуду», наиболее реальные шансы на постановку из трех претендентов были у Бондарчука. И объяснение тут простое. Имена Пырьева и Герасимова, столько говорившие отечественному зрителю, мало были известны на Западе. Между тем как единственная режиссерская работа Бондарчука имела если не во всем мире, то уж точно в мировом киносообществе мощный резонанс. Достаточно сказать, что после появления на экранах «Судьбы человека» великий режиссер Роберто Росселлини, с чьей фрески об итальянском Сопротивлении «Рим — открытый город» начался неореализм, пригласил Бондарчука сыграть в новой своей работе «В Риме была ночь» роль русского солдата-военнопленного. И попросил, чтобы Бондарчук снимался именно в костюме героя «Судьбы человека» Андрея Соколова. То есть сам выбор актера и его костюм делали знаковой для западного зрителя фигуру этого персонажа в картине Росселлини.

Возраст Бондарчука (а в 1961-м ему было еще сорок лет) тоже немало значил. Режиссер принадлежал к новому поколению, которое в минувшее десятилетие набирало силу. Помимо прочего это означало и хорошую физическую форму — без нее поднять такой сложности проект вряд ли было возможно. Причем слово «поднять» тут приобретало буквальный смысл — Шолохов, узнав о сделанном Бондарчуку предложении, вспоминал Сергей Федорович, «после продолжительной паузы сказал: „Так эти тома трудно даже с пола поднять”».

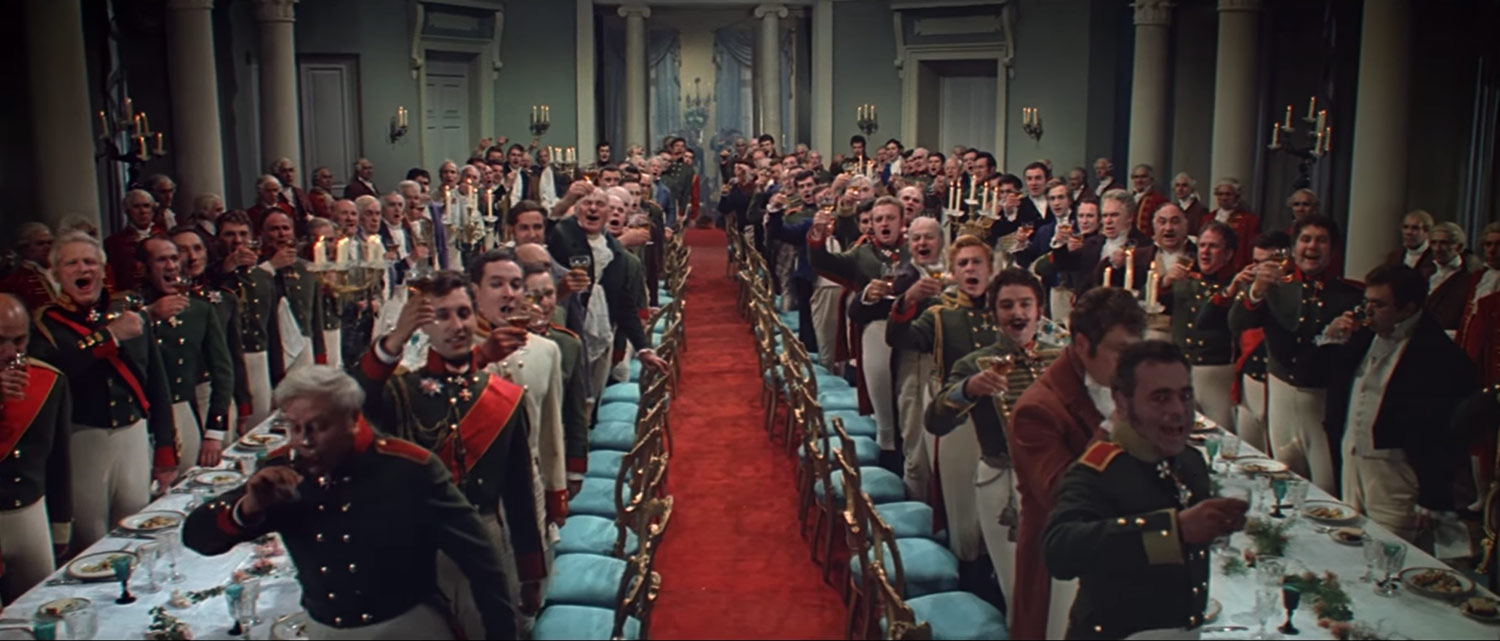

Поднимет. Его постановка войдет в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с самой большой массовкой — 120 тысяч человек. Специалисты, впрочем, утверждают, что это сильное преувеличение. Но 15 тысяч участников сцены Бородинской битвы, 9 тысяч разнообразных военных костюмов и 3 тысячи прочих, а еще 8 тонн дымовой смеси, свыше 10 тонн пороха дымного и около 4 тонн бездымного, специальный кавалерийский полк из 1 500 человек, специально для съемок «Войны и мира» созданный на «Мосфильме», а еще экспонаты из 40 музеев (представленные безвозмездно, заметьте!) — это все данные официальные, из документов, приводимые директорами картины...

Поднимет. Его постановка войдет в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с самой большой массовкой — 120 тысяч человек. Специалисты, впрочем, утверждают, что это сильное преувеличение. Но 15 тысяч участников сцены Бородинской битвы, 9 тысяч разнообразных военных костюмов и 3 тысячи прочих, а еще 8 тонн дымовой смеси, свыше 10 тонн пороха дымного и около 4 тонн бездымного, специальный кавалерийский полк из 1 500 человек, специально для съемок «Войны и мира» созданный на «Мосфильме», а еще экспонаты из 40 музеев (представленные безвозмездно, заметьте!) — это все данные официальные, из документов, приводимые директорами картины...

И выйдет представитель нового — оттепельного — режиссерского поколения из этой эпопеи со всеми атрибутами отечественного режиссера-классика: новыми официальными наградами (к званию народного артиста СССР, присвоенному лично Сталиным, минуя все звания промежуточные, а также к значкам лауреата Сталинской и Ленинской премий добавится орден Ленина), многочисленными призами на международных кинофестивалях, преждевременной сединой и надорванным сердцем...

Но самое главное, что означала принадлежность к оттепельному поколению, — это тот уникальный нравственный и исторический опыт, который оно принесло на экран. Опыт, который и дал им возможность сказать принципиально новое слово в кино. Опыт, по сути, и превративший их в единое поколение при всем разнообразии индивидуальных почерков.

Это опыт Великой Отечественной войны, через которую они прошли.

И именно эти грандиозные и катастрофические события вывели книгу Толстого из ряда других великих русских романов, сделали ее тем, чем она стала для русского человека к тому времени, когда в Советском Союзе возникла идея экранизации «Войны и мира», — Книгой с большой буквы. Актом национального самосознания. Александр Медведкин, замечательный режиссер старшего поколения, комедиограф и документалист, создатель легендарного Кинопоезда, вспоминает, как в день ухода на фронт прибежал к нему его бессменный лаборант. «Волнуясь и не находя нужных слов, он с детским простодушием убеждал меня поставить — где нужно —вопрос о том, чтобы срочно сняли фильм „Война и мир” по роману Толстого.

— Этот роман поднимает патриотические чувства. Я не умею выразить словами свои мысли, но чувствую сердцем: надо как можно скорее делать такой фильм!»

И выходят новые тиражи — всего романа и отдельных глав, и Сергей Прокофьев пишет оперу «Война и мир», а студия «Союздетфильм» готовится к постановке картины «Петя Ростов». И вся страна с перехваченным горлом приникает к репродукторам — это великий Дмитрий Журавлев (кстати, с довоенных времен любимый чтец Сергея Бондарчука) читает о смерти Пети Ростова...

Так открывается в эти годы смысл неожиданного определения, которое сам Лев Толстой дал в разговоре с Горьким: «Война и мир» как «Илиада». События полуторавековой давности и давности двадцатилетней накладываются друг на друга. Съемки начинаются в день 150-летнего юбилея Бородинского сражения — 8 сентября 1962 года у стен Новодевичьего монастыря.

Но снимается не битва, а трагедийная сцена расстрела поджигателей...

К началу 60-х постановка «Войны и мира» неизбежно становилась итогом пережитого и выстраданного страной за минувшие два десятилетия. Именно этот опыт как бы переживался заново.

Не отсюда ли та запредельная — буквально «на разрыв аорты» — самоотдача всей группы в работе над фильмом? Горящая одежда на операторах Анатолии Петрицком и его ассистенте Дмитрии Коржихине на последней съемке фильма — «Пожар Москвы». Обмороки Людмилы Савельевой, первые два года еще разрывавшейся между балетной сценой и съемочной площадкой. Сильнейшее нервное истощение Вячеслава Тихонова после съемок. И, наконец, клиническая смерть, пережитая самим постановщиком по окончании работы над первыми двумя сериями, — тот самый «разрыв аорты» в буквальном смысле слова.

На вопрос, заданный на одной из встреч со зрителями — был ли какой-нибудь главный принцип подбора съемочной группы на «Войне и мире», — Бондарчук ответил: «Мы брали людей по принципу одержимости».

Собственно говоря, про то, как подбирался и складывался творческий коллектив на картине, можно написать целую увлекательную книгу. И сюжет ее окажется очень похожим на историю формирования воинского соединения. И опять-таки — едва ли не буквально. Андрей Кончаловский с присущей ему точностью в своих воспоминаниях о Бондарчуке заметил: «По природе он артист. И одновременно маршал. Он, может быть, как никто в мировом кино, умел командовать гигантскими массами людей. Умел их организовать. Для этого надо обладать маршальским характером».

Собственно говоря, про то, как подбирался и складывался творческий коллектив на картине, можно написать целую увлекательную книгу. И сюжет ее окажется очень похожим на историю формирования воинского соединения. И опять-таки — едва ли не буквально. Андрей Кончаловский с присущей ему точностью в своих воспоминаниях о Бондарчуке заметил: «По природе он артист. И одновременно маршал. Он, может быть, как никто в мировом кино, умел командовать гигантскими массами людей. Умел их организовать. Для этого надо обладать маршальским характером».

Но одновременно сюжет подбора съемочной группы дает картину того, как постепенно выкристаллизовывался образ фильма, его художественная концепция. И каким же непростым, подчас мучительным был этот процесс! Пожалуй, только со сценаристом Василием Соловьевым, тоже фронтовиком, пришедшим с фронта без ноги, взаимопонимание возникло мгновенно, и сценарий был написан в короткие на редкость сроки. А сколько предполагавшихся сотрудников по самым разным причинам, что называется, сошли с дистанции и в подготовительный период, и подчас уже в процессе съемок. Сколько было обид, разрывов, ревности...

Сменялись операторы. Владимир Монахов, с которым так успешно сотрудничали на «Судьбе человека», ушел еще в начале подготовительного периода на «Оптимистическую трагедию» по патетической пьесе Всеволода Вишневского. Там самодовлеющая отчасти демонстрация операторского мастерства была куда более уместна, чем в экранизации «Войны и мира». Отсняв две батальные сцены — Шенграбен и Аустерлиц — и сцену дуэли Пьера с Долоховым (и замечательно отсняв), отказался от дальнейшей работы маститый Александр Шеленков с женой, Иоландой Чен. Начавший снимать еще в конце 20-х с Кулешовым, снявший во время войны одну из самых красивых картин советского кино «Лермонтов», а потом батальное полотно «Адмирал Ушаков», он вырос на монтажной эстетике с ее предельно выразительным по композиции, статичным и коротким по метражу кадром. Образ пространства создавался на монтажном столе. Бондарчуку же, напротив, необходимы были длительные панорамы, передающие ощущение бесконечности пространства реального. Возможно, поэтому же, перебрав несколько кандидатур художников, он остановился на тандеме Михаила Богданова с Геннадием Мясниковым, которых перед этим пригласил в свой последний фильм «Поэма о море» бесконечно чтимый Бондарчуком Александр Довженко.

А уж актерские кандидатуры...

И тогда, и после Сергей Федорович подчеркивал, что искал прежде всего лица, зрителю незнакомые — герои должны были быть увидены как бы впервые. Но, с другой стороны, все это были сложнейшие образы, воплощение которых требовало подлинного профессионализма. Наконец, нужно было брать в расчет и зрительские ожидания — а за работой следила буквально вся страна, в «Советский экран» потоком шли (и публиковались время от времени) письма с предложениями. В некоторых случаях к ним прислушивались.

И тогда, и после Сергей Федорович подчеркивал, что искал прежде всего лица, зрителю незнакомые — герои должны были быть увидены как бы впервые. Но, с другой стороны, все это были сложнейшие образы, воплощение которых требовало подлинного профессионализма. Наконец, нужно было брать в расчет и зрительские ожидания — а за работой следила буквально вся страна, в «Советский экран» потоком шли (и публиковались время от времени) письма с предложениями. В некоторых случаях к ним прислушивались.

Так, скажем, было с ролью князя Андрея Болконского. Пробовали, например, начинающих тогда театральных актеров, пока мало или совсем незнакомых кинопублике — Юрия Соломина, Эдуарда Марцевича (он только что прогремел в роли Гамлета из спектакля Театра им. Маяковского). Пробовали, кажется, даже Андрея Тарковского. В какой-то момент остановились на Олеге Стриженове — его зрители предлагали особенно настойчиво. Но Стриженова пригласили в это время вступить в труппу МХАТа. И он сделал выбор в пользу театра, как ни уговаривали его всем кинематографическим миром во главе с тогдашним министром культуры Екатериной Фурцевой. Поиски пришлось продолжить...

Наташу Ростову начали искать среди зрительских любимиц: делали пробы с Людмилой Гурченко, Натальей Фатеевой, Натальей Кустинской, Анастасией Вертинской, в которую после выхода «Человека-амфибии» влюбилась вся страна (Вертинская снимется-таки в фильме, но уже в роли маленькой княгини)...

Неожиданным был вариант с Пьером Безуховым. Режиссер настойчиво предлагал эту роль чемпиону мира по штанге, тяжеловесу Юрию Власову. Штангист в роли мощного, напряженно размышляющего интеллектуала — сегодняшнему читателю это может показаться не парадоксом даже, а просто неудачной шуткой. А между тем Юрий Петрович Власов, авиационный инженер, литератор, свободно владевший несколькими языками, на рубеже 50–60-х покорил буквально весь мир именно этим совершенно неожиданным имиджем спортсмена-интеллектуала. Но тут категорически против был тренер: Власову предстояло еще дважды подтвердить звание чемпиона мира, а к первенству в любой области советское высшее руководство относилось трепетно. И тренера послушались...

На каком-то этапе основной актерский состав выглядел приблизительно так: Наташа Ростова — будущая мадонна украинского «поэтического кино» Лариса Кадочникова, недавняя выпускница ВГИКа, в ту пору актриса театра «Современник», дочь рано умершего режиссера, любимого ученика Эйзенштейна, и Нины Алисовой — легендарной Бесприданницы из фильма Якова Протазанова.

Князь Андрей — Иннокентий Смоктуновский (хотя очень хотел сыграть Пьера).

Пьер — все-таки не актер, а режиссер. Но пока не Бондарчук. А «здоровяк двадцати шести лет от роду, который... плакал над томом Толстого и мечтал сыграть Пьера Безухова». Трудно узнать в этом автопортрете нынешнего Андрея Сергеевича Кончаловского, правда? Но ведь разглядел же постановщик в «милом барчуке» (как характеризовал тогда своего ученика Михаил Ромм) черты подлинного русского интеллигента-аристократа!

Элен Курагина — Вия Артмане, еще, кстати, не ставшая звездой всесоюзного масштаба: всенародно прославившая ее «Родная кровь» выйдет год спустя, в 1963-м.

Петя Ростов — Никита Михалков, пока школьник- старшеклассник.

Кутузов — замечательный театральный трагик из Ленинграда Николай Симонов, прежде всего памятный кинозрителям ролью Петра Первого в одноименном довоенном фильме.

Сложно представить, каким был бы фильм при этом актерском раскладе. Очевидно одно: столь же ярким, но совершенно иным.

Меж тем расклад продолжал меняться. По самым разным причинам.

О том, что Лариса Кадочникова утверждена на роль Наташи, сообщили, как она рассказывала потом, в «Современник», чтоб согласовать график работы, а еще позвонили и поздравили маму. Но, как актриса потом вспоминала, постановщика заботила проблема: у исполнительницы роли Наташи должны быть серьезные хореографические навыки — как-никак танец Наташи с Андреем на ее первом балу с самого начала мыслился одной из главных сцен фильма («наше второе „Бородино”», шутили в группе). И вот режиссер-монтажер фильма, знаменитая Татьяна Лихачева, привезла из Ленинграда только что принятую в балетную труппу Мариинского (тогда — Кировского) театра выпускницу Ленинградского балетного училища Люсю Савельеву. И убеждала Бондарчука посмотреть девочку. «Я ее принял, — рассказывал потом Сергей Федорович, — в сущности, для того, чтобы смягчить горечь отказа, и, как десяткам (может быть, сотням) других претенденток на роль, предложил почитать сцену с листа. Она читала довольно невразумительно, но что-то заставило меня предложить ей прийти на следующий день, выучив предварительно сцену.

Был поражен тем, что произошло день спустя, — стала совсем другой. И когда в кинопробе какая-то девочка (это была она) просто пробежала по экрану, весь наш коллектив, уже разуверившийся в бесконечных поисках Наташи, воскликнул: «„Это она!” ...Людмила обладает качеством, которое можно назвать уникальным: заразительностью чувств».

Был поражен тем, что произошло день спустя, — стала совсем другой. И когда в кинопробе какая-то девочка (это была она) просто пробежала по экрану, весь наш коллектив, уже разуверившийся в бесконечных поисках Наташи, воскликнул: «„Это она!” ...Людмила обладает качеством, которое можно назвать уникальным: заразительностью чувств».

Съемочная площадка стала школой драматического искусства для Савельевой. «Сергей Федорович... постепенно растил из меня драматическую артистку, — вспоминала актриса, — а балет все отодвигался и отодвигался...» Так Кировский балет потерял будущую звезду, а кинематограф новую звезду приобрел.

При обстоятельствах поистине уникальных пришлось заменять Смоктуновского в роли князя Андрея. Его и только его видел героем своего «Гамлета» Григорий Козинцев. А к Григорию Михайловичу Сергей Федорович относился с пиететом — тем более что в середине 50-х его самого Козинцев примерял на эту же роль в своей театральной версии великой шекспировской трагедии. Позже Бондарчук рассказывал: «Я предложил Смоктуновскому самому решать, кого он хочет играть — Гамлета или Андрея. Он выбрал роль Андрея. Я понимал, что стоило мне сказать „да”, и Смоктуновский снимался бы в нашем фильме. Козинцев же должен был бы отложить свою работу или искать замену. Но у меня всегда было и остается огромное уважение к Козинцеву как художнику и человеку. И это все решило... В конце концов, остановились на кандидатуре Вячеслава Тихонова». С ним вместе еще в студенческую пору дебютировали в «Молодой гвардии» — Тихонов был, кстати, среди тех, кого наряду со Стриженовым предлагали на эту роль зрители. И Фурцева. Согласился режиссер не без колебаний. Еще только объявлено было о том, что начинается постановка, Тихонов, мечтавший об этой роли, спросил деликатно: «Сергей, а каким ты видишь Андрея Болконского?», на что Бондарчук, сразу поняв подтекст, ответил: «Ну что ты... Андрей Болконский — совсем другой».

И работа проходила подчас мучительно, в некоторых сценах количество дублей доходило до двух с лишним десятков. Но, подводя итог работы, Бондарчук сказал Тихонову: «Слава... Я понимаю, что во многом тебе помешал. Но ты выиграл марафон».

Пьера Безухова режиссер в конце концов решил сыграть сам. Решение самоубийственное, если учесть общую задачу — руководить постановкой самого дорогостоящего проекта в истории отечественного кино.

И — единственно верное. Пьер в фильме — авторский голос и авторское око. И даже возрастное несоответствие между исполнителем и героем (Бондарчуку к этому моменту уже за сорок, а герою Толстого в начале романа 18 лет, а в финале 33 — возраст Христа, и эта подробность, конечно же, у Толстого не случайна) тут находит оправдание. Продолжительность жизни человека в XIX веке чуть ли не вдвое короче, чем в XX. Соответственно, процесс созревания в прошлом столетии длился вдвое дольше, чем в позапрошлом, — недаром Бондарчук именно сорокалетний возраст не раз в своих интервью называл возрастом подлинной зрелости; а в эпоху времени действия «Войны и мира» 40-летний человек — это уже человек пожилой. К тому же Пьер — воплощение гиперболизированной интеллектуальной мощи, своего рода интеллектуальный великан, Гаргантюа, как подметил Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом.. И это подчеркнуто физическими масштабами персонажа (между прочим, для этой роли Бондарчук поправился на десять килограммов). С другой стороны — в этих объемах Толстой видит нечто «медвежье». И здесь, вероятно, объяснение того, почему писатель делает Пьера, сына блистательного аристократа, незаконнорожденным. О матери в книге не сказано ничего, меж тем как «медвежье» здесь явно показатель «мужицкого» в герое. Возможно, мать Пьера простая крестьянка — вариант достаточно известный в классической русской литературе, вспомним хотя бы тургеневского Лаврецкого из «Дворянского гнезда». А ведь это принципиальное для Толстого сочетание в герое двух полярных начал очень многое определяет в самом Бондарчуке.

В результате Элен Курагину сыграла Ирина Скобцева.

Никиту Михалкова, долго выглядевшего моложе своего возраста, как раз к началу съемок стало стремительно тянуть вверх. Он успел сняться в одной сцене — «Охота» (общие планы с ним остались в фильме), а дальше был заменен школьником Сережей Ермиловым.

Роль Кутузова досталась в итоге не Симонову, а другому крупному театральному актеру — именитому вахтанговцу, ректору Щукинского училища Борису Захаве, чей предыдущий опыт работы в кино был краток и драматичен: в середине 1930-х именно Захава сыграл в первом варианте запрещенного и уничтоженного фильма Эйзенштейна «Бежин луг» роль отца, убивающего сына-пионера. Так что массовый зритель Бориса Евгеньевича увидел на экране впервые.

Главным оператором (имея за плечами только одну самостоятельную работу — популярный молодежный фильм «Мой младший брат» по нашумевшей тогда повести Василия Аксенова «Звездный билет») стал Анатолий Петрицкий. В его руках камера обрела ту головокружительную блистательную подвижность, которая была необходима постановщику, так что лондонская Daily Mail потом писала: «Это такой фильм, в котором камера и пейзажи как бы являются кинозвездами...»

Композитором «Войны и мира» (а потом и большинства последующих картин Бондарчука — от «Они сражались за Родину» до «Бориса Годунова») стал друг Кончаловского и Тарковского Вячеслав Овчинников. Кажется, он единственный из участников картины, кто имел к тому времени опыт работы с книгой Толстого: в 16 лет юный композитор начал писать оперу «Война и мир». Сергей Федорович с восторгом вспоминал потом: «Когда художественный совет „Мосфильма” утверждал съемочную группу, кто-то из членов совета усомнился, справится ли 25-летний Овчинников с возлагаемой на него задачей. Слава стал в боевую позицию и несколько высокомерно произнес:

— В мои годы Лермонтов написал лучшие свои вещи, а Моцарт был европейской знаменитостью. Не углубляясь в историю, могу сказать, что большинство вождей кубинской революции моложе меня...

Я не разочаровался в нем...»

И вот:

«Громада двинулась и рассекает волны...» (Пушкин).

Что же это было за зрелище, представшее взорам зрителей 117 стран — практически всего мира?

«Суперколосс»? Что ж, задача, поставленная перед советскими кинематографистами высшим руководством — «догнать и перегнать Америку», — в этом случае оказалась выполнена. Голливуд признал победу русских — тому подтверждением «Оскар» 1968 года за лучший зарубежный фильм (кстати, Кинг Видор оказался в Голливуде одним из самых восторженных поклонников и пропагандистов картины Бондарчука).

Но язык картины ни в какие нормы и каноны — ни голливудские, ни соцреалистические — до конца не укладывался. Он слишком нервен и взрывчат для обстоятельного повествования. Ритм фильма то замедляется почти до полной неподвижности, то захлебывается стремительно наплывающими друг на друга двойными и тройными экспозициями. Камера то забирается в заоблачные высоты и напряженно вглядывается в происходящее, летя над необозримыми пространствами. То вдруг в это пространство врывается на первом плане сверхкрупно взятая деталь — предмет или часть человеческой фигуры. То экран ошеломляет немыслимым цветовым взрывом — и вдруг цвет исчезает вообще.

Короче говоря, язык фильма противоречил всем установленным нормам и правилам своего времени. В этом смысле он выглядел архаичным и авангардным одновременно. Но и в этом ощущалась некая цельность — постоянное присутствие поставленной художником сверхзадачи. Бондарчук стремился передать прежде всего то, что выводило книгу Толстого за пределы традиционного романа. То самое, что сделало его для русского народа Книгой.

Потому, вероятно, эту киноверсию невозможно представить без закадрового голоса самого режиссера. Людмила Савельева вспоминала: «Сергей Федорович относился к первоисточнику, к тексту Толстого, так, как написано в Библии: „Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Богово, и слово было — Бог”». Тут нет ничего от назойливого растолковывания-разжевывания зрителю «правильного» смысла происходящего при помощи дикторского текста, что уже к началу 60-х нашим кино ощущалось как устаревший прием. Если угодно, главное в интонации Бондарчука — трепетное выдыхание толстовского текста как текста священного. Музыка текста для него не менее значима, чем непосредственный смысл. «У меня такое ощущение, — замечала потом умница Антонина Шуранова, сыгравшая княжну Марью, — что, как только возникал за кадром голос Сергея Федоровича, каждая сцена, даже каждый пейзажный план приобретали другой объем, глубинный объем».

Автор фильма буквально одержим стремлением передать толстовскую мысль о всеединстве мира — вот это «Сопрягать, надо сопрягать!», открывающееся Пьеру во сне накануне Бородинского сражения. Это взгляд из космоса — ведь и слово «мир» в названии книги по старой орфографии пишется через «Ь», именно в значении «космос».

Собственно, для этого в первую очередь и необходим Бондарчуку широкий формат, а вовсе не для изображения марширующих армий.

Для этого делит он экран на несколько частей — чтоб подчеркнуть одновременность и всесвязанность происходящего.

Для этого монтирует эпизоды так, что действие, развертывающееся в одном месте, без всякого затемнения, одним движением камеры, переходит в новую сцену — в ином месте, с иными героями. Поэтому у него страшный крик Ростовой-матери, узнающей о гибели Пети, доносится до Наполеона, и император вжимается в глубь кареты.

И вот что примечательно: в период подготовки к работе над фильмом происходит в нашей стране событие в самом прямом смысле планетарной важности — первый полет в космос Юрия Гагарина. Одним из сильнейших впечатлений «Космонавта-1» стала увиденная из космоса Земля как единое целое. Толстовский образ становится наглядной реальностью. И недаром в сохранившемся рабочем календаре Бондарчука дата 12 апреля 1961 года обведена красным. (Интересно, что цветовая гамма толстовской прозы — ей Бондарчук уделял особое внимание, — а затем и цветовая гамма фильма совпали, по сути, с восхищенным описанием увиденного у Гагарина.)

Но для соотечественников Гагарина его выход в космос имел еще и особый смысл. Он означал, что израненная войной страна полностью восстановила свои силы. И потому оказывался еще одним символом Победы, подтверждением плодотворности всенародных усилий. Усилий того самого мира, на котором и смерть красна. То есть «мира» в смысле — община. Как и мир-космос, он писался во времена Толстого тоже через «i». Это — человеческий космос.

Начальные кадры «Войны и мира», некогда озадачившие его первых зрителей, сегодняшним напомнят начало «Соляриса». Как, впрочем, и «Рублева», где отрыв от земли в полете как кардинальная смена точки зрения оформлен сюжетно. У Бондарчука и Тарковского тут общий предмет — переживание единства с миром-космосом как конечной цели человеческого существования. Отсюда и объединяющий их пафос всечеловеческого единения — словам Пьера о союзе «всех честных людей», открывающим и завершающим фильм Бондарчука, вторит определение Тарковским замысла «Рублева»: «Фильм о том, как народная тоска по братству в эпоху диких междоусобиц и татарского ига родила гениальную рублевскую «Троицу». Но с «Рублева» начинается новый этап в нашем кино, он весь в трагическом предощущении драм следующей эпохи с ее нарастающей человеческой разобщенностью, в то время как «Война и мир» есть итог опыта эпохи предшествующей.

Так, через пафос единения с целым, обретения себя как части целого, входит в фильм Бондарчука центральная для него и одновременно важнейшая для всего нашего кино тема братства. Недаром одну из фраз Пьера Безухова, завершающих действие романа (и фильма), режиссер выносит в самое начало в качестве эпиграфа:

«Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что, ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто».

У Бондарчука эта тема разрастается до всемирных, всечеловеческих масштабов. Когда ему предложили назвать один эпизод из фильма, которому создатель отдает большее предпочтение, он выбрал кульминационную сцену финала — «Костер победы». Эта сцена вырастает из главы в книге, где русские солдаты отогревают у костра замерзающего французского офицера и его денщика. Хлебнув «для сугреву» русской водки, денщик затягивает песенку, а наш солдат пытается воспроизвести незнакомые ему иноземные слова. Поверх языкового барьера возникает человеческое понимание (кстати, в 1959 году именно эта глава стала основой дипломной короткометражки одного из любимых режиссеров Бондарчука — Георгия Данелия — «Тоже люди»). Но фантазия Бондарчука превращает этот сюжет в сцену космического масштаба. В ней всепожирающее, несущее смерть пламя, которое бушует на протяжении всей четвертой серии фильма, преображается в согревающее, дающее жизнь тепло костра. К этому костру тянутся и тянутся тысячи людей: солдаты, партизаны, французы. И легкомысленная французская песенка, которую подхватывают все, превращается в торжественный хорал. «И, может быть, увидев все это, камера с высоты начинает медленно приближаться к людям, к пламени костра», — так завершает описание сцены сам автор фильма.

Как же все тут сцепилось, связалось, переплелось! Как наложились события полуторавековой давности на личный, подлинно исторический опыт людей, делавших картину. Людей, переживших войну и выстоявших. Людей, оказавшихся выше войны, выше смерти.

Этот свой личный драгоценный опыт и закрепляли они в картине.

Но вот с какими мыслями и ощущениями приступает Бондарчук к съемкам:

«Мукачево. Декабрь 1962.

...Люди опустошены. Ничего нет святого. Разуверились. Устали. Мир на грани катастрофы. Кому нужно искусство? Кино? Праздным людям, и то для забавы. И скучно, и грустно... Ах, как скучно! Разъединенные люди мечтают только о собственном благополучии, живут своим маленьким мирком личных интересов... Всеуничтожающая ядерная война висит над головами людей. Разочарованность, безразличие, пустота... С трудом заставляю себя работать, думать. Для кого и для чего? Все пусто, все обман...»

Не потому ли в страстной, почти до исступления доходящей по мере движения фильма от начала к финалу авторской интонации нет и тени эпической плавности, спокойствия?

Все подчинено стремлению удержать вынесенное из огня войны ощущение всеединства — удержать любой ценой, во что бы то ни стало, вплоть до полного и окончательного растворения индивидуального «я» в космосе целого. И это уже реакция на состояние современного художнику мира, только что пережившего Карибский кризис. Память о катастрофах прошлого превращается в тревожное предощущение катастроф будущего. Человек, прошедший войну, физически ощущает грань между жизнью и смертью. Тем острее ощущает он подобное состояние мира в целом. Но опыт, вынесенный им из войны, — это в некотором смысле опыт преодоления смерти, обретения бессмертия. Им он и хочет поделиться с миром.

«Высшая ступень художественной мудрости — прорыв в бесконечность, который связан с вдохновением, с подсознательным желанием увековечить себя. Прорыв в бесконечность — это прорыв в бессмертие, соединение с космосом» (Сергей Бондарчук).