В Микенах я попирал прах ослепительных мертвецов

Отрывок из книги Джорджо Иерано «Афины. От полиса к мегаполису»

Книга исследователя античности Джорджо Иерано — не первая, но явно удачная попытка рассказать об истории Афин как о живом городе, а не о чем-то великом из учебника истории или буклета для туристов. Публикуем небольшой отрывок из нее, в котором рассказывается, каким увидел этот город бруклинский дикарь Генри Миллер в конце 1930-х годов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Джорджо Иерано. Афины. От полиса к мегаполису. М.: СЛОВО/SLOVO, 2025. Перевод с итальянского И. Волковой

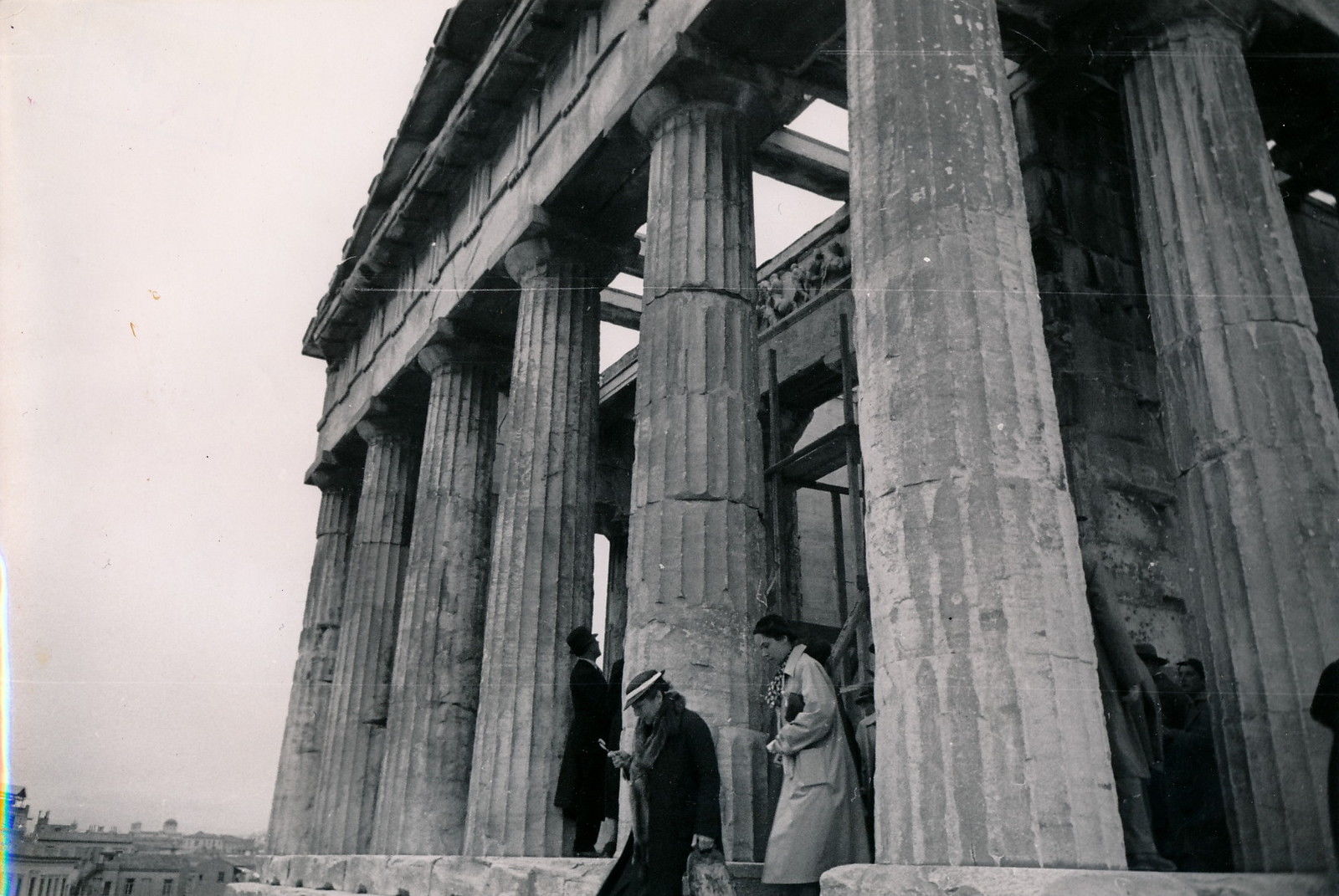

Сейчас Агора — это археологический объект, но когда-то здесь был оживленный район, полный лавок и мастерских, людей за работой и праздных гуляк. Древняя Агора была не только монументальным пространством с грандиозными колоннадами, украшенными картинами великих художников, изысканными фонтанами, внушительными статуями героев, зданиями, в которых воплощалась сначала власть демократического полиса, а затем величие римских императоров. Агора была также центром торговли и площадных сплетен, большим базаром, где люди заглядывали в лавки уличных торговцев, обменивались новостями в цирюльне и укрывались от солнца под портиками. Даже в первые десятилетия XX века ситуация не сильно отличалась от времен Перикла. До 1931 года афиняне на этом месте буквально жили, занимаясь торговлей и сплетничая, над древними руинами, большая часть которых еще не была раскопана.

На месте Агоры располагался популярный квартал Врисаки (его название означает «Фонтанчик»). Изображения той эпохи показывают нам маленькие домики с терракотовыми крышами, оживленные улицы, белье, развешанное на окнах, кафе и таверны, церкви Святых Апостолов, Святого Филиппа апостола и Пресвятой Богородицы Власару. Жители Врисаки, по сути, были самыми настоящими наследниками греков, прогуливавшихся по древней Агоре. Но археологи нацелились на древние руины, лежащие под домиками и тавернами. Дети, весело игравшие в переулках, топтали мостовую, скрывавшую важную часть славных Афин прошлых лет. Врисаки, с его лавками, церквями и тавернами, было суждено исчезнуть.

Генри Миллер посетил Афины в 1939 году, когда шли работы по сносу старого квартала. Он бродил по Агоре и наблюдал за тем, что происходит вокруг:

«Часто по утрам я ходил к Акрополю. Больше самого Акрополя мне нравилось его подножие. Нравились развалюхи, беспорядок, размытая почва, архаичность пейзажа. Археологи разворотили всё вокруг; они навалили горы земли, перебранной в поисках остатков древней жизни, которые потом упрячут в музеи. Подножие Акрополя всё больше и больше напоминает кратер вулкана, где любящие руки археологов обнажили кладбища искусства. Туристы увлажнившимися глазами смотрят на эти руины, на уложенную по всей науке лавовую кладку. Живых греков, находящихся рядом, не замечают или относятся к ним как к досадному недоразумению».

Явление, которое Миллер описывает на этой странице своего греческого путевого дневника, имеет нечто общее со сносом в те же годы старого квартала Алессандрино в Риме по приказу Бенито Муссолини, чтобы руины форумов предстали во всей своей монументальности. Но в данном случае всё было функционально в рамках фашистского проекта по восстановлению «римскости», кульминацией которого стала пропагандистская риторика «Императорских форумов». В Афинах же идеологический аспект восстановления классической античности был менее очевиден. Кроме того, этой операцией руководили не сами греки, а Американская археологическая школа. Если в этом и была какая-то идеология, то это была идеология Соединенных Штатов, искавших отдаленные корни своей собственной демократии. Необходимо было сделать видимыми Афины эпохи Перикла — первый город, где народ взял власть в свои руки. А если для этого нужно было стереть с лица земли три-четыре «развалюхи», невелика цена!

Генри Миллер с этим не согласился. Приехав в Афины как «парень из Бруклина», не имея ни малейшего представления о Греции, древней или современной, американский писатель влюбился в этот город. Он любил его настоящее, его хаотичную застройку, его дома, которые «постепенно взбираются на склоны окружающих гор». Он любил его в неприглядности, в которой видел признак «волшебной силы», он считал, что этот город «еще переживает муки рождения: он еще угловат, стеснителен, неловок, не уверен в себе; он страдает всеми детскими болезнями и по-юношески меланхоличен и скорбен». Миллеру не нравилось, что Афины утратили свой хаотичный характер и превратились в музей под открытым небом, созданный археологами в угоду туристам. Все иностранцы были очарованы вековыми свидетельствами далекой античности; Миллер же смотрел вокруг и видел город, который еще переживал младенчество и едва начал взрослеть.

Путевой дневник Миллера «Колосс Маруссийский» — это провидческая и экстравагантная книга, возможно, лучшая из всех, когда-либо написанных о Греции. Это дневник приключения, которое началось почти случайно и было записано писателем, не зацикленным на эллинизме (филэллинизме). Миллер, «парень из Бруклина», оказавшись перед микенским храмом, говорит: «Мои книжные познания равны нулю. Я могу смотреть на эту груду камней глазами дикаря». Но взгляд дикаря — это инструмент, позволяющий Миллеру видеть то, что не видят другие.

«В Микенах я попирал прах ослепительных мертвецов; в Эпидавре ощущал тишину столь плотную, что на какую-то долю секунды услышал, как бьется огромное сердце мира, и понял значение боли и скорби; в Тиринфе стоял в тени циклопа и корчился от пылающей боли в том внутреннем оке, которое ныне стало слезной железой; возле Аргоса вся равнина была в огненном тумане, в котором я увидел призраки наших американских индейцев и молча приветствовал их».

Но именно в Афинах Миллер почувствовал себя как дома. «Ты влюбишься в Грецию», — сказал ему его друг, писатель Лоренс Даррелл, который, в свою очередь, влюбился в Миллера, когда случайно наткнулся на экземпляр «Тропика Рака» в общественной бане на Корфу. Даррелл познакомил Миллера с критиком Йоргосом Кацимбалисом, жившим в зеленом афинском пригороде Амаруссион — этим «полным энергии, сильным мужчиной», чье творчество превращало любое обыденное событие в легенду (он и есть тот самый «Колосс» в названии книги); одним из самых важных интеллектуалов современной Греции, но весьма экстравагантным, который во время ночного восхождения на Акрополь встал на вершине скалы и закричал гомерическое «Ку-ка-ре-ку», перебудив всех городских петухов, которые вторили ему. Миллер также познакомился с Йоргосом Сеферисом, с которым совершал бесчисленные прогулки и несколько походов на лодке к Сароническому заливу, с пением и возлияниями.

Взгляд писателя на Афины, впрочем, не может совпадать с тем, как смотрели на Афины его современники, представители американской школы классических исследований, которые в те годы обследовали Агору благодаря щедрому финансированию нефтяного магната Джона Рокфеллера. Работа археологов педантична и дотошна. Когда земля была выровнена, а руины извлечены на свет белый, позвали знаменитого «ландшафтного дизайнера» Ральфа И. Гризуолда, и попросили восстановить природный ландшафт Агоры в точности таким, каким он был во времена Перикла. Опираясь на античные трактаты по ботанике, Гризуолд посадил деревья, в тени которых гуляли афиняне той эпохи. Так что впечатления от пейзажа, которые мы получаем сегодня, прогуливаясь среди сосен и оливковых деревьев археологического парка Агоры, возможно, не так уж сильно отличаются от того, что испытывали жители Афин в пятом веке до новой эры.

Агора стала городским пространством не сразу. До VI века до новой эры эта территория использовалась прежде всего как некрополь. Лишь со времен правления Писистратидов здесь стали появляться первые монументальные сооружения. Одним из древнейших сооружений, по-видимому, был большой алтарь, посвященный двенадцати олимпийским богам, возведенный около 520 года до новой эры. Сейчас его почти не видно. Остатки алтаря были раскопаны в 1891 году при строительстве железной дороги Афины — Пирей, пути которой до сих пор проходят через Агору. Алтарь двенадцати богов также обозначал нулевой километр древних Афин — именно от него афиняне отмеряли все расстояния. Более поздняя надпись, датируемая 400 годом до новой эры, гласит: «Город воздвиг меня как достоверный памятник, показывающий всем смертным расстояние их пути».

Но уже через несколько лет, с приходом афинской демократии, Агора начинает играть всё более важную роль. В 508 году до новой эры Клисфен провел крупную территориальную реформу. Он разделил граждан на десять новых племен, или «фил» (φυλαὶ), которые стали основой афинского государства. Каждая фила состояла из трех меньших территориальных единиц — «тритий»: в филу входила одна трития от территории города Афин, одна трития от приморской территории и одна трития от внутренней части страны. Таким образом, филы — это не территориальное, а политическое образование, в котором были перемешаны люди из разных частей афинской территории, способ дать им новую гражданскую идентичность, которая освободила бы их, пусть даже частично, от произвола местных владык. Клисфен закладывает основы общественных институтов, которые будут управлять демократическим государством в течение последующих десятилетий. Он создал Буле (βουλή) — совет 500 представителей, выбиравшихся жеребьевкой от каждой филы. Однако на практике совет делился на 10 групп по 50 человек. Каждая из них руководила Афинами поочередно и называлась «пританией». Тогда же на Агоре появился Булевтерион — здание, где заседал Совет. Едва различимы и остатки самого большого здания — Толоса (θόλος), построенного около 470 года до новой эры и служившего официальной резиденцией пританов Буле.

Памятник героям-эпонимам сохранился чуть лучше. Он представлял собой длинный постамент, на котором были установлены бронзовые статуи десяти героев, давших свои имена афинским филам. Каждое из племен фактически было связано с мифологической эпохой. Например, племя Эгеид было названо в честь отца Тесея, царя Эгея. Акамантиды названы в честь Акаманта, сына Тесея. Пандиониды, Эрехтеиды и Кекропиды — в честь мифологических афинских царей (Пандиона, Эрехтея, Кекропса). Имена героев были выбраны, по мнению афинян, оракулом Аполлона в Дельфах. У пьедестала статуй вывешивались все сообщения, касающиеся каждого племени — это была своего рода официальная городская доска объявлений, где публиковались списки призванных в армию, судебные иски и проекты законов. Статуи не сохранились, но часть постамента осталась.

Но не следует думать, что Агора имела исключительно политическую функцию. Важнейший орган принятия решений в демократическом государстве — народное собрание (ἐκκλησία, «экклесия») — собиралось в другом месте, на вершине холма Пникс (Πνύξ), расположенного неподалеку. Здесь до сих пор можно увидеть бему (βῆμα) — каменную трибуну, на которую поднимались ораторы, чтобы выступить перед афинянами. Не всегда, как рассказывают древние, было легко вывести граждан из Агоры на Пникс. Многие не спешили покидать Агору и предпочитали сплетничать в тени олив, лишь бы не слушать длинные и скучные речи политических лидеров. Поэтому всякий раз, когда проводилось собрание, городская полиция, состоявшая из скифских лучников, с трех сторон обносила Агору веревкой, крашенной суриком, чтобы выталкивать народ в сторону Пникса. Все соревновались в том, чтобы уклониться от веревки, а те, кого она касалась и «метила», должны были заплатить штраф. Также была учреждена субсидия, чтобы заманить афинян в экклесию. Но, как мы можем понять из древних свидетельств, участие в ней всегда было довольно ограниченным. Таким образом, предложенный в «Надгробной речи» Перикла образ города, в котором все интересуются общественными делами и порицают «бесполезных обывателей» (идиотов), которые заботятся только о собственном благе, по-видимому, больше отвечает пропагандистскому идеалу демократии, чем реальности.