В лагере женской трудовой повинности

Фрагмент книги Мелиты Машманн «Итог. Мой путь в гитлерюгенде»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

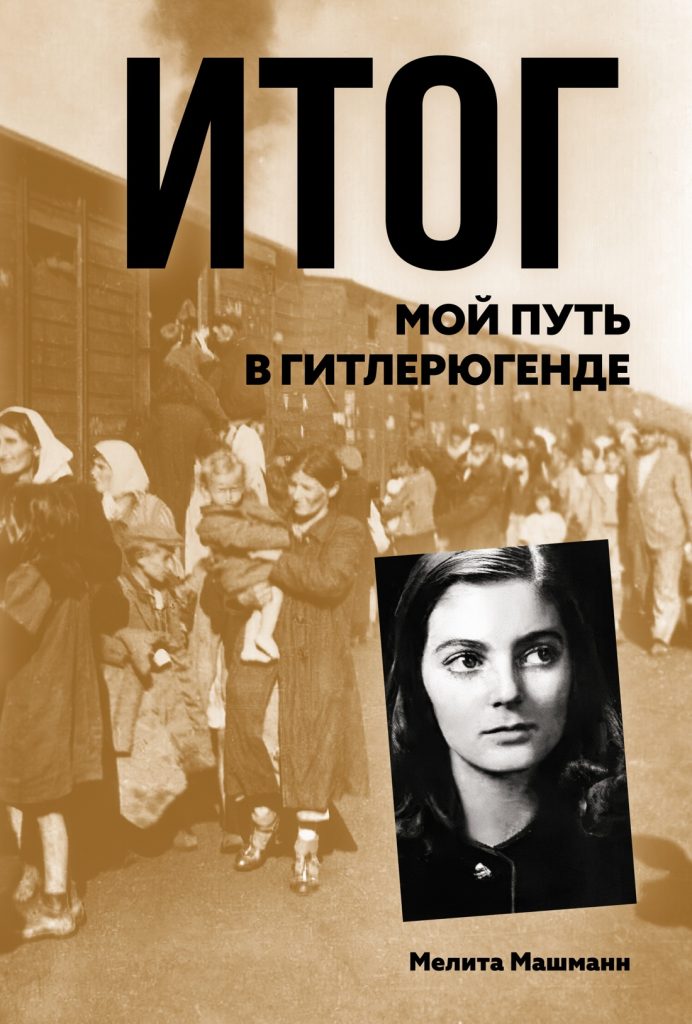

Мелита Машманн. Итог. Мой путь в гитлерюгенде. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2024. Перевод с немецкого Марианны Бузоевой

Осенью 1942 года меня перевели в западную часть Вартеланда. Я должна была организовать там большой лагерь. Он размещался в заросшем парке, в старом, пришедшем в упадок поместье. Там было хорошо: за красивыми дубовыми дверями и в сказочных уголках парка можно было жить в реальности и одновременно чувствовать себя отгороженной от мира, словно старой живой изгородью из плюща, которая приглушает все резкие тона. Правда, у этого дома был один недостаток: нам так и не удалось полностью вывести клопов и блох.

Осенью 1942 года меня перевели в западную часть Вартеланда. Я должна была организовать там большой лагерь. Он размещался в заросшем парке, в старом, пришедшем в упадок поместье. Там было хорошо: за красивыми дубовыми дверями и в сказочных уголках парка можно было жить в реальности и одновременно чувствовать себя отгороженной от мира, словно старой живой изгородью из плюща, которая приглушает все резкие тона. Правда, у этого дома был один недостаток: нам так и не удалось полностью вывести клопов и блох.

Характер моей работы значительно изменился: на первый план выдвинулись педагогические задачи. Крестьяне, которым помогали девушки, были или местными, или же давно переселились сюда. Многие жили в больших, ухоженных дворах и как-то находили общий язык друг с другом. Мне больше не нужно было играть роль девочки для всего, я могла заняться непосредственной работой внутри лагеря. Она доставляла мне радость, поскольку была сопряжена с новыми трудностями.

Коллектив был разнородный, наскоро собранный. Три основные его группы составляли девушки — этнические немки, родом откуда-то из Восточной Европы, «имперские» абитуриентки и две или три девушки, которые окончили гимназию в Вартеланде. Что касается последних, я была убеждена, что они только имитировали свою немецкую самобытность. Не исключено, что они посещали немецкую школу — другой возможности получить высшее образование у них не было.

Я считала их польками из образованных семей, где родители хотели сохранить свой социальный и культурный уровень в новых политических условиях и нашли формальный способ присоединиться к немецкой нации.

Хотя этим девушкам приходилось нелегко, они были превосходными сослуживицами: умные, старательные, услужливые, приученные к самодисциплине. Все это шло на пользу нашему сообществу.

Мы никогда не обсуждали открыто их проблемы. Я и не пыталась завести такой разговор, потому что знала, что им ничего не стоит обмануть меня. Исподволь и с большой наивностью боролась я за их души и была уверена, что немецкая культура превосходит польскую по значимости и что эти утонченные девушки в один прекрасный день как бы сами по себе обратятся в новую веру — проникнутся немецкой самобытностью — как раз потому, что чутье и разум позволят им по достоинству оценить сокровища, которые станут частью их существования.

Иногда у нас разгорался спор, например, о том, кто из музыкантов гениальнее — Бах или Шопен. В целом я ограничивалась тем, что просто, без полемики и обсуждений, знакомила этих девушек и всех, кому это было интересно, с шедеврами, которые сама особенно любила — из области прикладного искусства, поэтическими или музыкальными, когда мы вместе пели старинные песни в оригинальном звучании. Мне очень помогала замечательная, талантливая заместительница.

В общем, я сказала себе: мы можем заинтересовать этих девушек немецкой самобытностью и завоевать их признание, если создадим здесь, в этом типично «немецком учреждении», атмосферу доброты.

Я вспоминаю это, и мне действительно кажется, что некоторая отчужденность между этими девушками и мной так и не была преодолена. Наибольшие разногласия были в политических вопросах. Но в человеческом плане мы испытывали друг к другу симпатию и уважение.

Гораздо труднее была педагогическая задача, которая стояла передо мной и касалась девушек из группы этнических немок. Большинство из них были из Волыни. У них налицо были все признаки, типичные для семей из низших слоев, когда они на протяжении поколений балансируют между двумя народами. Прежде всего, они были очень замкнутые и подозрительные. У них напрочь отсутствовало чувство собственного достоинства, они не имели своего мнения. Поэтому их чаще, чем остальных, подозревали в нечестности, хотя по своей природе они не были лживыми. Как правило, по-немецки они не могли ни читать, ни писать, уровень их образованности приближался к нулю.

Я организовала для них нечто вроде начальной школы и выделила на это гораздо больше времени, чем было предусмотрено в служебном плане. Девушкам очень хотелось чему-то научиться, а некоторые из прибывших на службу из Германии абитуриенток оказались на удивление хорошими преподавателями.

Когда я вспоминаю то первое лето в F., думаю, что с коллективом у меня вообще не было никаких проблем. В любом случае мне ни разу не пришлось их за что-то отчитывать. Внутри нашего сообщества быстро сформировалась группа ответственных руководительниц, которые следили за тем, чтобы и более слабые не отставали. Я всякий раз испытывала особую благодарность, когда кто-то из моих соратниц говорил: «Лишь бы Маши (это было мое прозвище) не ругалась».

Несколько лет назад я случайно встретила абитуриентку из Гамбурга, которая проходила службу в том лагере. В свое время мне ее порекомендовали как наиболее способную руководительницу Союза девочек, она занимала одну из ведущих позиций в нашем сообществе. Она стала врачом.

Когда мы встретились через много лет, я узнала, что уже в 1942 году она сблизилась с группой Сопротивления, в которую входили ее родители. Конечно, эта девушка не была в восторге от всего происходившего в лагере трудовой повинности. Напротив, она смотрела на все очень критично. Я была счастлива, когда при нашей встрече она эмоционально, с радостью говорила о своем пребывании в лагере. Я пишу это тебе, потому что сегодня, оглядываясь назад, спрашиваю себя, а не была ли я единственным человеком, кто считал то время прекрасным.

Вообще-то эта молодая женщина-врач открыла мне глаза еще на что-то, что меня ошеломило: «Во время ваших занятий по идеологии, когда вы объясняли нам расовый вопрос, мы потом часто говорили между собой: „Ну это же исключено, чтобы Маши верила в эту чушь, которую несет. Она слишком умна для этого“».

Ну, я не была слишком умной и верила в то, что «несла» на занятиях. Меня удивляет, что моя собственная внутренняя убежденность не оказалась убедительной. Может быть, потому что рутинные мировоззренческие занятия, предусмотренные планом, иногда и мне самой казались скучными. Скажу с полной уверенностью: я ни за что не согласилась бы стать руководительницей лагеря, если бы всем сердцем не верила в то, что говорила девочкам на занятиях.

Снова и снова задаю себе вопрос: поверишь ли ты тому, что я пишу? Не станешь ли подозревать меня в приукрашивании действительности? Каждого человека, кто, как и ты, был врагом национал-социализма и относился с внутренним сопротивлением к любой подобной форме коллективизма, разозлит, что я сказала так много хорошего о своей работе в трудовой повинности.

Я все чаще думаю, смогу ли я сегодня в разговоре с тобой считать благом то, что мы считали благом тогда, в трудовой повинности? Ты со мной согласишься, если я скажу, что из правдивого отчета нельзя вычеркнуть воспоминания, которые касаются добра?

Следующие полгода были ужасными. Новый коллектив лагеря почти полностью состоял из абитуриенток из Западной Германии. Эти девушки не вызывались служить на востоке, напротив, они были очень возмущены, что их отправили так далеко от дома. Они хорошо зарабатывали на предприятиях военной промышленности, а теперь им предстояло за ежедневные карманные тридцать пфеннигов выполнять работу, к которой они не испытывали ни малейшей охоты. Их раздражало также, что лишь изредка после работы или в выходные дни они могли заниматься тем, чем им хотелось.

Любой вид политического образования вгонял их в тоску. Наши народные танцы или песни, которые мы вместе пели, вызывали у большинства из них смех. Зато они восхищались шлягерами и американскими танцами. Их разговоры ограничивались сексуальной сферой, а некоторые из них, несмотря на свой юный возраст, имели в этой сфере богатый опыт.

Некоторые из них были из очень бедных семей, другие находились под пристальным вниманием социальных служб. Они с ранних лет нуждались в заботе и испытывали на себе враждебное отношение общества. А теперь вдруг сами должны были проявлять какую-то заботу. Возможно ли это? Некоторые из этих девушек рассуждали так: «Почему это я почти бесплатно должна выполнять грязную работу за какого-то зажиточного крестьянина?»

Наш искренний пафос — каждый молодой немец должен раз в жизни увидеть, что такое тяжелый физический труд — разбился об этих девушек. Мне тогда вообще не удалось найти точку соприкосновения для «идеалистических» разговоров с девушками, хотя наверняка такая точка имелась.

Искренний интерес девушки выказывали, только когда мы обсуждали так называемые жизненные вопросы. Подобные беседы были предусмотрены служебным планом. И хотя с этими девушками мы так и не создали сообщества, во время этих бесед царила добрая атмосфера. До этого с ними никто никогда не обсуждал эти вопросы аргументированно, открыто, без оскорблений и нравоучений.

В отличие от школьниц, они уже частично понимали проблематику и относились к этим вопросам серьезно. Это добавляло нашим беседам общую воспитательную значимость: после таких вечеров они по одной приходили ко мне за советом, и я могла быть уверена, что в течение нескольких последующих дней они будут стараться не доставлять мне хлопот с дисциплиной.

Но в конечном итоге эти беседы обычно ничем не заканчивались: снова и снова в комнатах разгорался спор, крестьяне жаловались на халатность некоторых девушек, а «самые предприимчивые» из них пытались удрать ночью через окно, чтобы встретиться с расположившимися неподалеку летчиками.

Я не знаю, слышала ли ты что-нибудь о женской трудовой повинности. Забегу на два года вперед. Когда в 1945 году я была задержана американцами, интернирована, один молодой офицер — польский криминалист, — который допрашивал меня, сказал: «Так ведь женскую трудовую повинность ввели только для того, чтобы каждая трудящаяся девушка подарила фюреру ребенка от эсэсовца. Эти лагеря были борделями».

У меня было впечатление, что допрашивавший меня сам верил в то, что говорил, и я возразила ему: «Вы упрекаете меня в том, что я доверчиво попалась на удочку национал-социалистической пропаганды. Возможно, вы правы. Но, очевидно, и вы не всегда в состоянии отличить правду от неправды, поскольку верите в ложь, которая распространяется за границей о службе в женской трудовой повинности».

Если ты тоже слышала что-то подобное, то позволь тебя уверить: мне было мерзко от того, что по ночам тем летом мне пришлось выполнять функцию надсмотрщика по отношению к моим соратницам. Я была глубоко несчастна, когда через некоторое время мне пришлось взывать к совести летчика, с которым встречалась одна из девушек, прежде чем он признал свое отцовство. Эта девушка рано осиротела, она до сих пор стоит у меня перед глазами: незаметное, щупленькое, замкнутое, безропотное существо.