«Умел быть лауреатом, оставаясь в душе ренегатом»

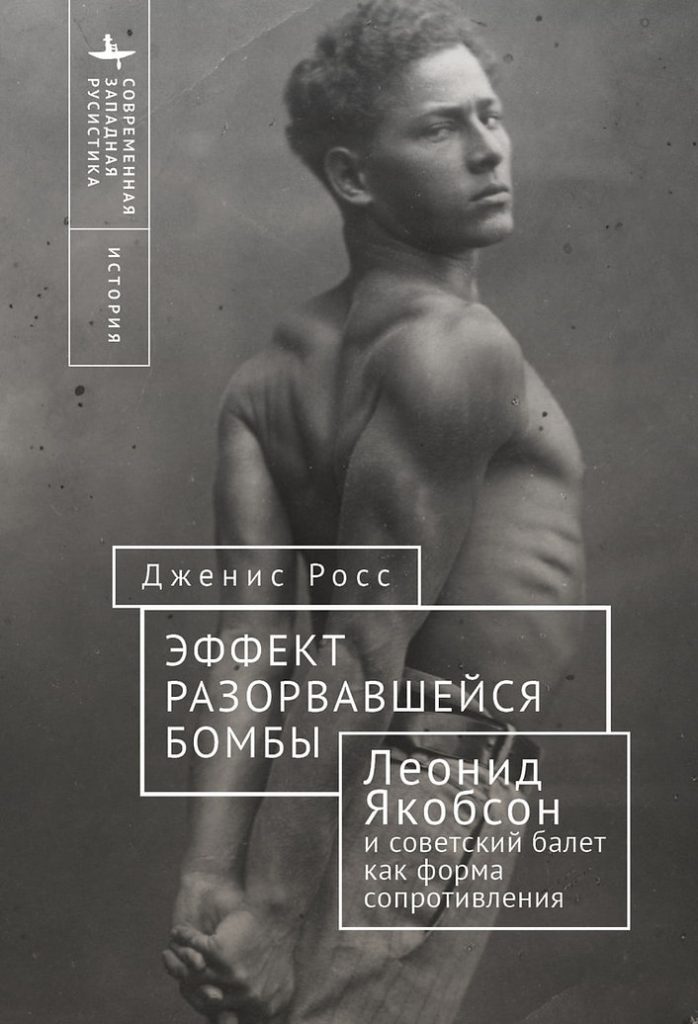

Фрагмент книги Дженис Росс «Эффект разорвавшейся бомбы: Леонид Якобсон и советский балет как форма сопротивления»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Дженис Росс. Эффект разорвавшейся бомбы: Леонид Якобсон и советский балет как форма сопротивления. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2024. Перевод с английского Анны Ландиховой, Кирилла Фролова. Содержание

Якобсон становился все более искусен в игре с тоталитарным дискурсом, тем самым опровергая популярную идею, что советский строй был абсолютно удушающей идеологической клеткой для художников. Хотя эксперименты 1920-х годов остались далеким и запретным воспоминанием, он продолжал сеять все, что только возможно, из модернистских семян, таких как пластика Дункан. В рамках этих усилий он спокойно продолжал эксперименты с новыми формами пантомимы, которые он начал еще в своих первых работах 1930-х годов. Федор Лопухов в своей книге 1966 года, когда говорит о нововведениях Якобсона как танцовщика, использует метафору оперного композитора, играющего с различными вокальными формами, для описания оригинальности его манипуляций с тем, что можно сказать с помощью танцующего тела (оставаясь при этом в строгих границах повествования, которых требовала советская эстетика). «Танец Якобсона — это „полутанец“ и „четвертьтанец“. Это не хореографическая ария и не ариозо, а порой до предела развитый хореографический речитатив». Якобсон успешно вытесняет «архаические формы разговорного речитатива, предлагая взамен формы речитатива танцевального». Якобсон умел связать сюжетную линию и образы с помощью танца, танцевального действия. «Сюжетная линия будет перекликаться с нашей эпохой», — обещает он. «Потому что главные темы балета — борьба человека за свое счастье, победа добра над злом и света над темными силами».

Якобсон становился все более искусен в игре с тоталитарным дискурсом, тем самым опровергая популярную идею, что советский строй был абсолютно удушающей идеологической клеткой для художников. Хотя эксперименты 1920-х годов остались далеким и запретным воспоминанием, он продолжал сеять все, что только возможно, из модернистских семян, таких как пластика Дункан. В рамках этих усилий он спокойно продолжал эксперименты с новыми формами пантомимы, которые он начал еще в своих первых работах 1930-х годов. Федор Лопухов в своей книге 1966 года, когда говорит о нововведениях Якобсона как танцовщика, использует метафору оперного композитора, играющего с различными вокальными формами, для описания оригинальности его манипуляций с тем, что можно сказать с помощью танцующего тела (оставаясь при этом в строгих границах повествования, которых требовала советская эстетика). «Танец Якобсона — это „полутанец“ и „четвертьтанец“. Это не хореографическая ария и не ариозо, а порой до предела развитый хореографический речитатив». Якобсон успешно вытесняет «архаические формы разговорного речитатива, предлагая взамен формы речитатива танцевального». Якобсон умел связать сюжетную линию и образы с помощью танца, танцевального действия. «Сюжетная линия будет перекликаться с нашей эпохой», — обещает он. «Потому что главные темы балета — борьба человека за свое счастье, победа добра над злом и света над темными силами».

В 1950 году Якобсон вновь обратился в своей работе в качестве балетмейстера к теме Второй мировой войны, когда после почти десятилетней задержки его татарский балет, созданный в Казани накануне немецкого вторжения во время войны, «Шурале» (теперь переименованный в «Али-Батыра» по просьбе тогдашних чиновников, чтобы чествовать героя, а не злодея), наконец увидел свет в Кировском театре. Спектакль, впоследствии перенесенный в Большой театр на сезон 1955 года, имел такой грандиозный успех, что даже «Правда» и «Известия» нарушили привычное молчание о творчестве Якобсона. Они преподнесли этот балет как историю «победы человечности и могучих богатырских сил народа, чистой любви и правды над злобой и кознями всяческой нечисти». Журналист «Известий» Долгополов хвалил у Якобсона то, что он называл противопоставлением сказочных и бытовых элементов, а также танцы Шурале и лесных существ, которые он назвал «полными неистовства», поскольку они построены «на резких, изломанных линиях», помогающих передать напряженность борьбы между героем и его врагом. Эта рецензия сама по себе дает представление о советской балетной критике того времени: обратите внимание на то, что разбор сюжета на предмет его содержания является главной темой критика, как будто он обсуждает литературный текст. Критики, как и художники, работавшие в послевоенном климате государственного контроля над искусством и его восприятием, целенаправленно писали о конкретных аспектах балета, стараясь сосредоточиваться на однозначных идеях спектакля, достоверность которых легко подтвердить.

Протоколы двух отдельно взятых партийных собраний в Кировском театре дают интересное представление о том, как во время холодной войны административный надзор мог влиять на бытование такого крупного балета, как «Шурале», даже в его повторных постановках. В дискуссии об эстетическом и идеологическом содержании балета, зафиксированной в отчете от 1 апреля 1949 года, предусматривались некоторые изменения, нацеленные на то, чтобы сделать роль людей и героини, борющихся за свое счастье, более активной; концовка спектакля должна была выглядеть как празднование этой победы. Один из участников, В. Адехтерев, поднимает вопрос о метафоре Сюимбике как заколдованной женщины-птицы. «Это не балет о борьбе между добром и злом, а борьба за настоящую жизнь и жизнь среди хороших людей и их мечтаний», — заявил он. Второй протокол взят с собрания 11 апреля 1950 года, состоявшегося за несколько недель до июньской премьеры балета. Эти комментарии еще более категоричны: То, что должно быть сделано:

1. Сократить название балета.

2. Изменить танец Огненной ведьмы.

3. Не включать чудовищ в финал первого акта. Закончить действие тем, что Сюимбике уносит охотник, но показать так, чтобы зрители поняли, что Шурале не погиб, а отомстит охотнику.

4. Ресценируйте вход главной птицы.

5. Танец девушек после ухода Сюимбике придает ему смысл заговора.

6. Сократить поиск невесты. Ищите в музыкальном и хореографическом плане, чтобы это выглядело как игра, а не как то, что обычно делалось в соответствии с традицией.

7. Сократите детский танец.

8. Сократить образ пьяниц.

9. Охотники должны уйти вслед за Али-Батыром и появиться в лесу, чтобы помочь Али-Батыру.

10. Придайте больше мощи и силы Шурале Бельского.

11. Попробуйте дать Али-Батыру еще одну танцевальную характеристику.

12. Для завершения финала балета сцена должна показать народную силу и мудрость, торжествующую над злыми чарами Шурале и его стихиями.

13. Изменить мелодию финала.

В этой «надзорной» директиве читается стиль сотрудников известных органов. По иронии судьбы самым восторженным зрителем якобсоновского «Шурале», по крайней мере символически, оказался Сталин. В марте 1951 года Якобсон узнал, что «Шурале» был удостоен Сталинской премии за 1950 год в области литературы и искусства. Одна из высших гражданских наград СССР, существовавших параллельно советским военным наградам, Сталинская премия была учреждена Сталиным в 1939 году как советская версия Нобелевской премии. Премия, ежегодно присуждаемая в знак признания одного выдающегося произведения искусства в различных жанрах, включая литературу, музыку, балет, оперу и изобразительное искусство, служила дополнительным рычагом воздействия руководства на искусство и культуру. Качество самого произведения часто оказывалось второстепенным по отношению к его теме. Якобсон хорошо понимал эту инверсию содержания и стиля, а также то, как премия способствовала формированию культа личности Сталина, и всегда с ироничным пренебрежением относился к этой великой чести. В официальной биографии Якобсона, которую он обязан был составлять, он отмечал, что является лауреатом Сталинской премии, в самой последней строчке, как бы задним числом, потому что этот факт биографии был для него не столь значительным. Однако сам факт, что «Шурале» соответствовал канону Сталинской премии, был доказательством того, как хорошо Якобсон умел быть лауреатом, оставаясь в душе ренегатом.

Через несколько недель после возвращения в Ленинград и в Кировский театр, после тщательно спланированной церемонии в Художественном театре имени Горького в Москве, где ему вместе с другими новыми лауреатами были вручены удостоверения и медали Сталинской премии, Якобсон вдруг обнаружил себя отторгнутым, превратившись из знаменитости в изгоя. Однажды утром, придя в Кировский театр, чтобы приступить к работе, он был потрясен, увидев в свежем номере внутритеатральной газеты «За советское искусство», вывешенном в стеклянной витрине у служебного входа, анонимный донос с заголовком «Космополит в балете». В краткой статье описывался балетмейстер, работающий в Кировском театре, имя которого так и не было названо, но и без того было понятно, что речь шла о Леониде Якобсоне.

Двумя годами ранее подобное осуждение, в данном случае театральных и балетных критиков, написанное в том же духе, появилось в номере газеты «За советское искусство» от 31 марта 1949 года под заголовком «Уничтожить полностью буржуазный космополитизм». Риторика была едкой, идеология космополитизма определялась как «реакционная идеология, проповедническое и нигилистическое чувство, отрицающее национальную гордость и чувство собственного достоинства. Идеология космополитизма идет вразрез с советским патриотизмом, это радикальный враг». Соответствующий отчет с партсобрания был утвержден Н. Л. Бадханом, там были систематически перечислены поименно театральные критики (многие из которых носили еврейские фамилии), восхвалявшие неправильные произведения и пренебрежительно отзывавшиеся об идеологически верных, таких как «Красный мак». Эти и другие опасные проступки причислялись к категории «космополитизма».

«Эта группа безродных космополитов не дорожит интересами Родины и советского народа. Покорившись всему чужому, они отравили советское искусство своим смертоносным духом буржуазного космополитизма и эстетики. Чрезвычайно важная и своевременная задача, стоящая перед нами, состоит в том, чтобы выдвинуть вперед и воспитать новых критиков из числа творческих работников театра, приверженность которых партийной линии и принципам [дала бы им право] оценивать каждое произведение театра».

Статья завершается заявлением, дающим представление о том, что инструментальная критика воспринималась как часть системы производства и восприятия искусства, над которым партия хочет осуществлять идеологический контроль. «Наша задача — полностью уничтожить космополитическую критику и расчистить путь для расцвета советского искусства», — заключает автор, утверждая этот циничный взгляд на художественную критику как на служанку государственной идеологии.

Причисление к космополитам было серьезным, а иногда и смертельно опасным обвинением. В этот послевоенный период сталинский антисемитизм вылился в серию публичных разоблачений советских евреев как слабых патриотов или, что еще хуже, изменников, более преданных своей культурной идентичности, чем Советскому Союзу. Таким образом, кодовым словом для евреев стало «безродные космополиты». Убийство Михоэлса, арест Шнейдера, а теперь и донос на Якобсона — все это следствия одной и той же расистской паранойи.

Советская культура закрывала перед евреями двери, и Якобсон сразу понял из формулировки закулисного доноса, что он стал объектом этой кампании. Его фактически уволили из Кировского театра, и через несколько дней это было оформлено официально. Прошло почти четыре года, прежде чем он снова приступил к работе в художественном коллективе Кировского. Повсюду вокруг него сгущалась атмосфера последних лет нарастающей сталинской паранойи по отношению к евреям и интеллигенции. Вплоть до самой смерти Сталина его правление сопровождалось сериями крупных, хотя и не афишируемых чисток, включая «ленинградское дело» 1949—1950 годов, которое, как подробно описывает Роберт Конквест, привело к аресту и поражению в правах трех тысяч высокопоставленных членов партии. За этой трагедией последовали ликвидации в 1952 и 1953 годах сотен ведущих еврейских интеллектуалов, «крымское дело» 1952 года, в ходе которого были расстреляны известные еврейские писатели, и волна арестов, завершившаяся преимущественно еврейским «делом врачей». Есть основания полагать, что Якобсон пережил сталинскую ликвидацию еврейской культуры только потому, что Сталин умер.

25 июня 1953 года Якобсон и Ирина оформили свои многолетние отношения официальным свидетельством о браке: она взяла его фамилию, а через три месяца, в сентябре 1953 года, у них родился сын Николай. Потеряв зарплату в Кировском театре, Якобсон брался за любую хореографическую работу, которую мог найти. В течение нескольких лет, последовавших за увольнением из Кировского, Якобсон делал постановки для Ленинградского хореографического училища — в 1951 и 1953 годах, Ленинградского театра Музыкальной комедии и Ленинградского академического Малого оперного театра (МАЛЕГОТ), где он поставил в 1952 году «Сольвейг» и «Испанское каприччио». Спортивное общество «Трудовые резервы» и Ленконцерт давали ему заказы на небольшие произведения. А в начале 1953 года он поставил дуэт для Ирины и ее коллеги из Кировского — «Альбораду» на музыку Равеля. Над ним работали тайком в одной из студий училища при Кировском театре, но, когда дуэт был закончен, показать его где-либо уже не представлялось возможным, и поэтому он попал в список никогда не исполнявшихся постановок Якобсона. Большую часть этих шести лет Якобсон работал ́ в маленьком угловом кабинете своей ленинградской квартиры, подбирая и сочиняя либретто для балетов, которые он надеялся когда-нибудь создать.

Несмотря на свою общепризнанную аполитичность, Якобсон определенно знал о затягивании петли на шее еврейской интеллигенции в СССР во время сталинской кампании «борьбы с космополитизмом» 1948–1953 годов. То же самое политическое преступление, в котором его косвенно обвиняли в доносе, — поддержка еврейского национализма, — распространилось на многих сотрудников различных художественных институтов и дисциплин. Например, в 1950 году советские власти попытались закрыть отделение композиции Гнесинского училища, директором которого был выдающийся еврейский композитор М. Ф. Гнесин. Чтобы сохранить кафедру, Гнесин согласился на принудительный уход в отставку и передал должность одному из своих лучших учеников, Араму Хачатуряну, композитору, пути которого впоследствии пересеклись с Якобсоном. Хачатурян помог защитить Гнесина, но многие видные деятели из числа еврейской и русской литературной и театральной интеллигенции были арестованы и тайно казнены.

Как заметил Конквест, вероятно, самым пугающим свидетельством основательности сталинского Большого террора было то, что, когда Сталин умер 5 марта 1953 года, а его преемники выступили против «паники и беспорядка», в их осторожности не было необходимости. «Хотя единая воля создателя нового государства исчезла, созданный им механизм продолжал существовать. А стремление граждан к иному порядку вещей не имело никаких средств выражения и организации», — поясняет Конквест. Вследствие почти 30-летнего правления Сталина цензура проникла в такую глубоко внутреннюю точку, что сам акт творческой мысли был поставлен под угрозу. По словам вдовы Якобсона, она и ее семья тихо радовались, когда узнали о смерти Сталина. Однако Якобсон, хотя и поехал в Москву, чтобы посмотреть на торжественное шествие с гробом Сталина, выглядел равнодушным. «Он сказал, что смерть одного человека ничего не изменит. Они найдут другого. Система прогнила, и разные силы будут бороться за власть внутри этой системы». Если внешне Якобсон отнесся к известию о смерти Сталина нейтрально, то в его внутренней, творческой жизни произошла перемена. Он назвал ее «Венским вальсом». «На возврате дыхания и сознания» — так писатель А. И. Солженицын называл период после смерти Сталина. «Венский вальс» Якобсона показывает нам, как это могло выглядеть.