Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

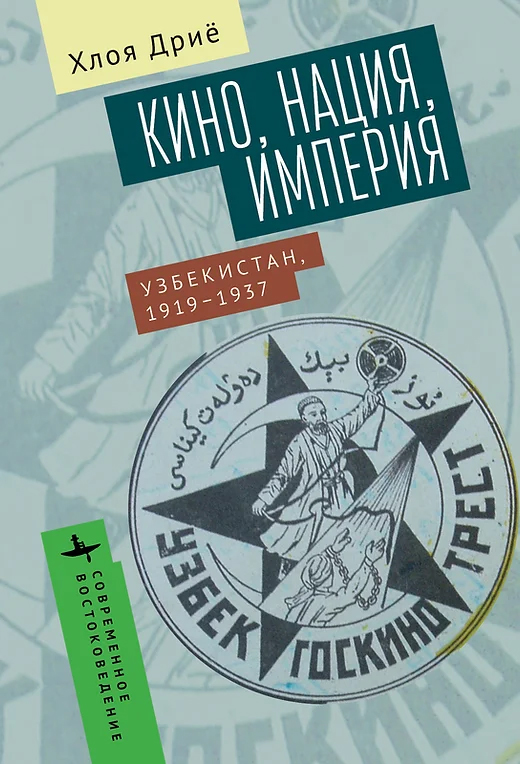

Хлоя Дриё. Кино, нация, империя. Узбекистан, 1919–1937. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с французского Владимира Петрова. Содержание

Предание: большевизм как новая вера

Предание: большевизм как новая вера

Как мусульманский мир послужил для легитимизации коммунистических идеалов? Зачастую он ассоциируется с суевериями, застоем, разрухой, болезнями, скудостью, рабством и угнетением. Тем не менее некоторые составляющие ислама были использованы для того, чтобы утвердить новое мировоззрение.

Предпосылки большевистской миссии: религиозные элементы в немом кино

В России репрезентация и восприятие новой большевистской власти вскоре стали сопровождаться религиозной риторикой, появившейся и в политическом дискурсе, и в пропаганде. Большевистский проект предполагал замену религиозных представлений и верований новыми светскими ценностями с целью радикальной трансформации образа мышления, но его авторы, вольно или невольно, прибегали к религиозному способу коммуникации. Политический дискурс большевиков и сопутствовавшие ему наглядные изображения (в частности, плакаты) были полны христианских образов и христианской лексики; в языке, используемом новой властью, начали обнаруживаться церковнославянские заимствования. Октябрьская революция и советская власть с самого начала осмыслялись и описывались — по крайней мере отчасти — в религиозных терминах. Представители власти везде имели дело с глубоко верующим населением, независимо от его конфессиональной принадлежности, и сами считали, что облечены некоей миссией. В 1918 году, к примеру, были опубликованы «Десять заповедей пролетариата».

Для одних речь шла о том, чтобы вырвать массы из невежества во имя спасения человечества, другие же воспринимали приход к власти большевиков как апокалипсис, а их лидеров — как воплощение Антихриста. Эти противоречивые тенденции нашли отражение и в кино. Такая контррепрезентация отчасти была откликом на провал первых антирелигиозных кампаний в Советской России (начало 1920-х годов). Откровенное высмеивание почитаемых святых молодыми коммунистами вызвало резко отрицательную реакцию у части населения. Властям пришлось сменить стратегию и ввести замещающие ритуалы, несмотря на критику (некоторые считали это предательством первоначальных идеалов).

Гражданские ритуалы или революционные «контрцеремонии», пришедшие на смену прежним праздникам, религиозным или языческим, часто разрабатывались властями, иногда по инициативе рабочих и других граждан. Так, вместо Ильина дня стали отмечать День электричества, вместо праздника Преображения — День индустрии. В культовых зданиях — церквях, мечетях, синагогах — размещали культурные и образовательные учреждения (клубы, школы, музеи и др.), в том числе кинотеатры. Отъем мест отправления культа соответствовал задачам антирелигиозной пропаганды и был частью проекта по замене религиозных верований светскими ценностями, но, кроме того, говорил о нехватке материальных средств для трансляции новой идеологии. Наум Клейман, исследователь советского кино, подчеркивает, что приспособление таких мест для демонстрации мирского искусства (кино) запустило два процесса: с одной стороны, кино относилось теперь к области «священного» (идеологии) по факту своего размещения, с другой — происходила десакрализация религиозного пространства, отныне служившего мирским целям.

Кадры из фильма «Чачван». Сеанс изгнания нечистой силы прерывается из-за прихода милиционеров. Из книги «Кино, нация, империя. Узбекистан, 1919–1937»

Кадры из фильма «Чачван». Сеанс изгнания нечистой силы прерывается из-за прихода милиционеров. Из книги «Кино, нация, империя. Узбекистан, 1919–1937»

В Средней Азии политический дискурс свидетельствовал о том, что его носители чувствовали себя облеченными революционной миссией. Так, Г. И. Бройдо, заместитель наркома по делам национальностей РСФСР, заявил на заседании Временного правительства Хорезмской Народной Советской Республики (7 апреля 1920 года): .

«...мы не выполнили бы как представители российской и мировой революции своей задачи, если бы ограничились только тем, что оставили в покое хивинских трудящихся. На нас лежит обязанность оказать помощь всем трудящимся всеми имеющимися у нас средствам, и в качестве представителя великой российской революции я везу вам не карательную экспедицию, а учителей, врачей, инженеров, пособия, денежную помощь и т. д.»

Революционная миссия, с его точки зрения, позволяла освободить местное население от власти ханов, обложивших его тяжелыми налогами, разжигавших межнациональную рознь и «оставлявших народ в темноте». Задача русских революционеров, как ее видел Бройдо, состояла в том, чтобы пробудить этот народ, пребывающий в темноте, помочь ему окончательно избавиться от следов прошлого, «просветить страну и вывести ее на лучший путь».

Упоминания об исламе иногда служили для того, чтобы обеспечить легитимность советской власти и облегчить ее принятие новыми мусульманскими «подданными». В том же выступлении Бройдо цитировал Коран и ссылался на шариат, подчеркивая, что политика русских революционеров соответствует правилам и образу жизни мусульман. Один из членов Временного правительства заметил, что Конституция Хорезмской Республики не должна вызвать сопротивления духовенства, поскольку коллегиальное правление (шура) предписано Кораном. «В Коране ясно сказано: „Народом должен управлять Совет, ибо это голос народа“». Остальные присутствующие отнеслись к этому одобрительно. Таким образом, постановления народных комиссариатов (назиратов) считались обязательными в той мере, в какой они не противоречили шариату или утверждениям религиозных авторитетов. В заключение Бройдо опять сослался на Коран: «...хорош тот порядок, когда люди „о делах своих входят в советы“ и „совещаются о них“».

К религиозной риторике прибегали не только русские, но и среднеазиатские коммунисты. Изучив статьи в местной большевистской прессе, Б. Бабаджанов нашел многочисленные выражения, в которых коммунизм связывался с исламом: «Если Аллах захочет того, мы под знаменем коммунизма...» или «Тысячи мусульман идут ленинским путем». Употребление определенной лексики и устойчивых выражений позволяло облекать новые идеи в слова, понятные широким массам. Религиозность местных коммунистов — за которую они подвергались насмешкам в тогдашних сатирических изданиях — выражалась порой в призывах к низкопоклонству перед новой властью. В коммунистической прессе нередко цитировались стихи из Корана и хадисы (части устного предания, восходящего к пророку Мухаммеду), но с 1927—1928 годов эта практика прекратилась. Такие отсылки носили идеологический характер: некоторые местные большевики учитывали наличие антисоветских настроений и избегали прямых нападок на ислам.

Кадры из фильма «Дочь святого». Комсомолка и ишан. Из книги «Кино, нация, империя. Узбекистан, 1919–1937»

Кадры из фильма «Дочь святого». Комсомолка и ишан. Из книги «Кино, нация, империя. Узбекистан, 1919–1937»

Однако большевизм как «светская религия» и глобальное мировоззрение неизбежно должен был вступить в конфронтацию со структурами, задающими параметры действия и мышления, которые легитимизируют существование человека и по-другому выстраивают иерархию стоящих перед ним целей. Культ Ленина начался еще при жизни вождя, во время его болезни, в печати его называли «пророком на Востоке» и «пророком настоящей жизни», Мухаммед же отодвигался на второй план — с 1924 года он считался всего лишь «общественным пророком». Смыслом деятельности Ленина стало спасение людей в посюстороннем мире и построение земного рая. Но постепенно от такого «сосуществования» отказывались; на экране большевизм и представители нового коммунистического порядка стали открыто конфликтовать с исламом. Противопоставление религиозных порядков светским четко показано в «Чачване»: изгнание нечистой силы заканчивается вмешательством милиции. В «Дочери святого» те, кто выслушал рассказ изнасилованной Хакимы, решают передать «святого» в руки судей и не вершить правосудие самим. Дочь Хакимы может избежать брака со сластолюбивым ишаном, только порвав с миром религии и оказавшись в окружении комсомольцев на заводе, новом месте спасения. Точно так же в «Ее праве» Таджи прощается с привычной жизнью и чадрой, поступая на завод.

В фильмах открытое противостояние между светскими властями и религиозными лидерами обозначено очень четко, и тем не менее коммунисты пользуются символическим капиталом религии, стараясь продемонстрировать родство с ней — источник легитимности — для сакрализации нового государства и его представителей. Так, в «Дочери святого» Ойнисо является прямым потомком духовного авторитета — ишана, изнасиловавшего ее мать, — и местные жители почтительно относятся к ней на всем протяжении картины. Это родство освящает ее приход к большевизму (инициацию). Параллель между религиозным и светским, а также физическое родство подчеркиваются при помощи параллельного монтажа: торжественное, сопровождающееся жестами выступление молодой комсомолки, агитирующей за колхозное строительство, противопоставляется речи ишана. Оба они прибегают к одним и тем же жестам.

Противопоставление двух миров (религия/коммунизм) не означает разрыва между ними. В фильмах содержатся указания на преемственность (родство Ойнисо с ишаном) и символические элементы, дающие возможность включить религиозные аспекты в коммунистический идеал. В «Рамазане» символ преемственности — котел, взятый в мечети, благодаря которому колхозники питаются во время полевых работ. То же самое происходит и с некоторыми элементами политической символики: красный платок должен, к примеру, заменить комсомолкам чадру.

Помимо идеи преемственности, снятые в Узбекистане фильмы содержат представление о природном призвании — коммунистами и комсомольцами не становятся, а рождаются, и об изначально присущих им добродетелях. Религиозные практики временами ассоциируются с сексуальным насилием — сцена изнасилования Халимы и кадры с зикром смонтированы параллельно. И напротив, коммунисты, как мужчины, так и женщины, лишены сексуального желания или полностью контролируют его (Сулейман и Гюльбиби в «Шакалах Равата», Кумри и Умар во «Второй жене»). Представители же старого мира (баи, духовные лица) живут среди соблазнов, символом которых зачастую служит виноградная ветка. Одна из жен Хайдар-бея в «Чачване» пытается соблазнить своего мужа, принося ему блюдо с виноградом. Это также мир порока и гомосексуальных связей с мальчиками (бача), которые занимаются проституцией (Садык-бей во «Второй жене» состоит в связи с молодым плясуном Аллояром). Активные коммунисты в фильмах проявляют почти религиозное рвение. Стать «колхозником», «освобожденной женщиной» или «ударником» равнозначно тому, чтобы принять священство: это результат долгой, медленной инициации, чреватой опасностями. Пробуждение политического сознания происходит постепенно, и в ходе этого процесса человек испытывает на себе непонимание, черствость, даже физическое насилие со стороны близких родственников (муж, отец, мать) или представителей своего социального окружения.