Трансильванский голод

Из «Вампира» Франческо Паоло Де Чельи

Гиперактивные покойники, коллективные психозы и, конечно же, тошнотворный смрад. Такова в старину была повседневность трансильванской глубинки, и в наши дни не дающей покоя не только мастерам ужасов, но и серьезным исследователям вроде историка науки Франческо Паоло Де Чельи, чью книгу «Вампир. Естественная история воскрешения» перевело и выпустило «Новое литературное обозрение». Публикуем отрывок из этого замечательного труда.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Франческо Паоло Де Челья. Вампир. Естественная история воскрешения. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с итальянского Анастасии Строкиной. Содержание

По Белградскому договору 1739 года австрийская монархия потеряла часть территорий, включая сербские земли — те самые, где возвращенцы испокон веков были частыми «гостями». Стоит добавить, что, к счастью для общего европейского спокойствия, «фабрика вампиров» в Силезии и Моравии еще не была раскрыта журналистами. Новая императрица Мария Терезия могла вздохнуть с облегчением и представить себе более мирные отношения с подданными — живыми или мертвыми. Казалось, та зима, что поселилась в сердцах, осталась позади, и вот уже виднелся теплый свет приближающейся весны.

Увы, это была лишь иллюзия. В 1750-х годах произошли новые события, на этот раз северо-восточнее прежних очагов — в Трансильвании, в краю древних верований в восставших мертвецов, которые, вопреки расхожему мнению, никак не связаны с Владом Цепешем. Что же произошло? Первые тревожные случаи зафиксированы в 1753 году в Кавнике: люди там стали умирать слишком быстро, так что гражданские власти поручили двум местным хирургам и аптекарю расследовать дело. При эксгумации обнаружили тело, в котором вместо крови была вода, будто кто-то его иссушил или, как предположили, лишил жизненной силы. Вскоре один из участников осмотра трупа скоропостижно умер. Все тут же решили, что он стал жертвой проклятия бледнокровного покойника.

Поселение погрузилось в панику. Люди, как водится, стали искать виноватых. И нашли. Ими оказались две женщины — вернее, то, что от них осталось. Тело одной из подозреваемых, Анны Тоннер, оказалось полностью разложившимся, что сняло с нее все подозрения. Зато другая, Доротея Пихсин, несмотря на то что пролежала в могиле уже 129 дней, оказалась свежа, как роза. Конечно, это метафора. Если верить источникам, ее лицо было изувечено и лишь руки и ноги сохранили подобие целостности. Но какое это имеет значение, когда выводы опережают доказательства? К тому же женщина, словно нахцерер, проглотила свой саван, пропитанный кровью или обычными нечистотами. Грудь ее, как выяснилось после вскрытия, тоже была полна красной влаги. Дальнейших исследований не потребовалось: властям и так хватило улик, тем более что карантин, введенный соседними поселениями, изматывал Кавник, и ради выживания общины нужно было как можно скорее положить конец этому мрачному делу. Так было решено провести посмертную казнь архивампира (если точнее — архивампирши). Когда тело Доротеи предали огню, из него хлынул поток крови. После этого смерти в деревне прекратились. Или почти прекратились: во всяком случае, их стало меньше. Что окончательно убедило местные власти в правильности их стратегии. И в том, что кризис миновал.

Но и на этот раз оптимизм оказался преждевременным. 1753 год еще не закончился, как уже новые случаи вспыхнули в нескольких поселениях соседнего Баната. Ситуация, должно быть, встревожила саму Вену: «эпидемия» оказалась обширнее, чем предполагали власти, и грозила нарушить или даже остановить добычу полезных ископаемых в этом богатом рудниками регионе. Мария Терезия не медлила и назначила специальную комиссию из трех человек — разобраться в происходящем. Мы не знаем, какие дискуссии велись тогда при дворе, но тот факт, что комиссию создали именно в Вене и отправили совершить «панорамный» осмотр в разные уголки нынешней Румынии, наводит на мысль, что целью было не просто найти решение для той или иной общины (как делалось раньше), а собрать сведения для более масштабных официальных мер.

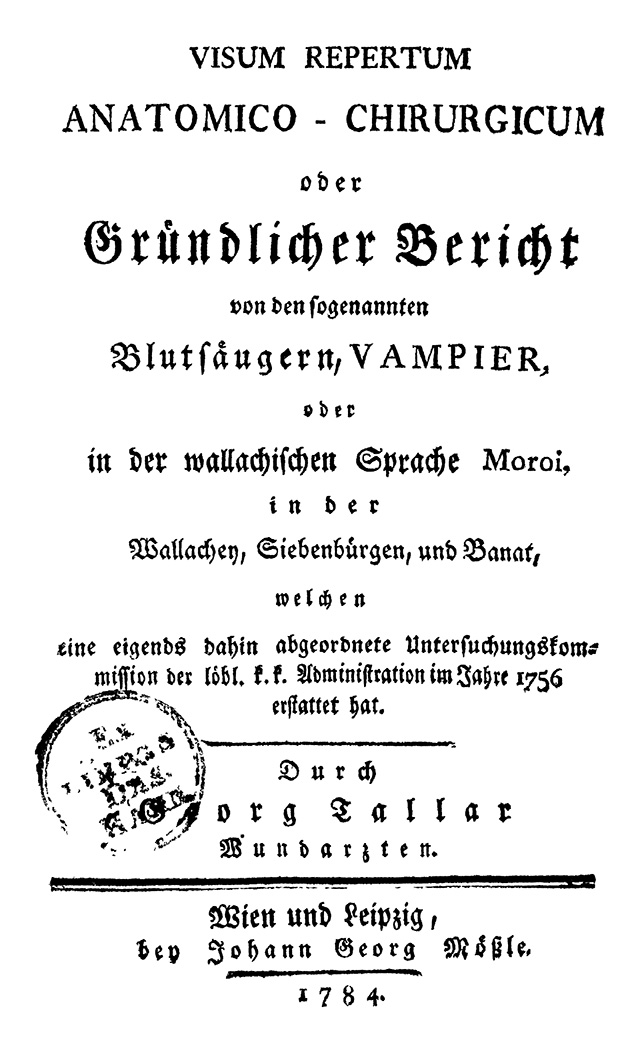

Так или иначе, главой небольшой группы расследователей этого тайного дела был назначен военный хирург Георг Таллар — тот самый, что в ужасе стоял перед ожившим мороем. Вместе с ним отправились врач и священник. По итогам проверки Таллар составил «Visum Repertum Anatomico-Chyrurgicum» — не просто формальный отчет, а полноценное медицинское и, что для нас особенно ценно, этнографическое исследование Валахии, Баната и Трансильвании. Бесценный том, почти забытый и лишь в последние годы возвращенный в поле зрения специалистов благодаря работам Адама Мезеша. Его опубликовали только в 1784-м, когда события уже стали историей. Да и та публикация оказалась неполной.

Таллар не был новичком в подобных расследованиях. Например, тридцать лет назад, будучи хирургом, он по приказу капитана замка Дева в Трансильвании вскрыл тело предполагаемого восставшего мертвеца, чтобы извлечь из его желудка магические травы, которыми, как тогда верили, сам Сатана оживлял трупы, управляя ими на расстоянии. Капитан мечтал заполучить этот «вампирический безоар», чтобы творить «разные чудеса». Стоит упомянуть, что сокровище так и не нашли. Зато Таллар, повидавший на своем веку немало мертвецов, навсегда запомнил тошнотворный смрад, с которым ему пришлось мириться во время тех неудачных поисков. И вот теперь он снова оказался в Трансильвании. Что мог он противопоставить множеству свидетельств, которые вряд ли все были выдумкой?

Зло — это болезнь?

Таллар оглядывался по сторонам и пытался найти рациональные объяснения: одни казались более убедительными, другие — менее, но всегда они демонстрировали его проницательность. Прежде всего, он стремился собирать доказательства на месте и даже проводил небольшие эксперименты с кровью предполагаемых возвращенцев (в которой не было ничего, совершенно ничего живого), вместо того чтобы строить салонные теории, каких уже сотни ходило по свету. Он был практиком и хотел предоставить начальству достаточное количество убедительных данных, на основе которых можно было бы принимать решения.

В деревнях, например, считали, что гиперактивные покойники остаются под землей только по субботам. Но почему же тогда он, раскапывавший могилы и в другие дни недели, всегда находил их на месте? Было еще поверье, что вороной жеребец ни за что не пройдет между могилами предполагаемых вампиров, тем самым указывая на них. Но почему же тогда его конь шел вперед? Да, поначалу с некоторым сопротивлением, но явно не с бóльшим, чем это было у обычных захоронений, возможно, просто потому, что животного отпугивал зловонный запах. Затем была «проблема нор», столь увлекавшая Кальме (хотя этот раздел так и не вошел в печатную версию «Visum Repertum Anatomico-Chyrurgicum»). В нижней части могил предполагаемых возвращенцев Таллар действительно нашел небольшие отверстия. Местные жители утверждали, что эти «лунки», или «норы», служили ненавистным подземным обитателям для входа и выхода. Однако, расспросив людей подробнее, Таллар пришел к выводу, что это всего лишь следы от кольев и заостренных шестов, которые вбивали в землю сразу после погребения, чтобы предотвратить возвращение тех, кто умер «с душком моройства».

Наконец, что касается популярной среди медиков гипотезы об эпидемии, Таллар, полагавшийся на собственные наблюдения, относился к ней скептически: происходящее нельзя было связать с заразной болезнью, потому что в таком случае она была бы неправдоподобно избирательной. Ведь заболевали только местные жители, а не австрийские солдаты, и это никак не вписывалось в «эпидемиологические» закономерности. Скорее всего, причиной ситуации было тяжелое положение в этих деревнях — не только из-за нищеты, но и из-за строгих пищевых запретов, наложенных Православной церковью. Кто бы не истощился? Особенно после долгих предрождественских постов, завершавшихся нездоровым обжорством.

Как говорили иные наблюдатели, не случайно подобные истории происходили в «местах, где пьют слишком хмельное пиво и едят грубую пищу — горох, бобы, тяжелый хлеб и свинину». И это были те же земли (включая германские), где постоянно жаловались на кошмары. А вот в Италии и Франции, напротив, такие явления встречались реже, якобы потому, что там в ходу был более легкий рацион, люди пили вино и были более деятельные и общительные. Именно так, по крайней мере, и утверждалось. В любом случае, скорее всего, поэтому рождественские дни стали излюбленным временем для мертвецов, возвращавшихся, чтобы утащить с собой живых, уже истощенных постом или едва оправившихся от пищевого шока. Рождество было кроваво-красным, потому что тот, кому все-таки удавалось дотянуть до праздничных дней, мог запросто отдать богу душу после одной-единственной неумеренной трапезы. Что тут скажешь: сон кухни рождает чудовищ.

Итак, снова голод и уязвимость, порожденная им. Особенно если за воздержанием в еде следовало обильное застолье, к которому организм был не готов. Эти причины, впрочем, переплетались с местными представлениями о сне и отношении к умершим. Ничего слишком уж серьезного. Поэтому с изрядной долей оптимизма Таллар заявил, что у него есть решение проблемы: достаточно было очистить организм с помощью рвоты и кровопускания, а затем наладить правильный режим питания. Другие, гораздо позже, предложили бы принимать витамин C. Простые объяснения и рекомендации, но они указывали на проблему первостепенной важности, которой до этого почти никто не занимался. Итак, общими усилиями, кажется, сумели разобраться с основными проблемами. Первый вопрос звучал так: почему трупы не разлагаются? Ответ гласил, что это могло быть вызвано естественными причинами — особенностями почвы, строением тела и т. д. Второй вопрос: почему люди видят возвращающихся мертвецов? Долгое время винили дьявола, но затем приняли гипотезу, что это явление могло быть порождено суеверным воображением, измученным тяжелой жизнью и страхами. Наконец, третий вопрос: почему фиксируется такая высокая смертность? От чего умирали все эти люди?

Спустя столетия многие историки выдвигали гипотезы о природе и причинах тех смертей. В некоторых случаях (но явно не во всех) причиной могла быть чума. В других — особая форма бешенства. Возможно, чахотка или сибирская язва. Точно определить невозможно, по крайней мере в каждом отдельном случае. Да и название болезни вряд ли помогло бы понять суть происходящего: скорее всего, людей, уже ослабленных тяжелой жизнью и долгими зимними постами, поражала какая-то эпидемия, но, вероятно, не всегда одна и та же.

Можно пойти и дальше, предположив, что иной раз и вовсе не было ничего заразного — а была, например, пеллагра. Коллективный психоз мог быть спровоцирован несколькими смертями, вызванными чем угодно. Ведь связь между смертями не была установлена научным способом, а все держалось на утверждениях вроде: «Мой родственник умер через три дня после твоего, и, даже если они не знали друг друга, я обвиняю твоего в том, что он утащил моего на тот свет». А зачастую не было и этого. Потому что порой идея «вампира» возникала не из-за чьей-то смерти (хотя смерть могла и случиться — люди ведь всегда умирают), а просто из-за видений или несчастий, обрушившихся на деревню. Вера в возвращенцев оказывалась порождением нарратива о «зле», который иногда накладывался на реальные подозрительные смерти, а иногда существовал и без них.

Кстати, здесь самое время развеять миф, известный среди современных поклонников жанра. С 1980-х годов популярной сделалась экстравагантная гипотеза, согласно которой «вампирическое состояние» объяснялось эритропоэтической порфирией — той же болезнью, которую уже привлекали для объяснения симптомов, якобы лежавших в основе веры в оборотней. Пораженные этой болезнью действительно часто страдают анемией и светобоязнью, а в прошлом, возможно, выживали благодаря напиткам из крови — животной, но почему бы и не человеческой? Стоит уточнить, что эта крайне занимательная гипотеза не имеет ни научной основы, ни практической пользы. Во-первых, если уж искать заразную болезнь, то явно не здесь: эритропоэтическая порфирия чаще всего бывает врожденной, и эпидемии ее невозможны. А во-вторых, она объясняет поведение не вампиров XVIII века, а их литературных наследников конца XIX: это Дракула бежит от света и жаждет вонзить зубы в белые шеи, а не его бедные, полуголодные предшественники из народных кошмаров.

В итоге гипотеза о порфирии — это еще одна успокаивающая попытка объяснить исторический феномен болезнью, хотя истинные причины у него куда сложнее. Болезни, конечно, были, но антиисторичный редукционизм — как прошлых веков, так и современный — радуется «решениям», даже не поняв самой проблемы. В конце концов, единого рецепта создания вампира, возможно, и не существует.