Тейлирян перешел рубикон

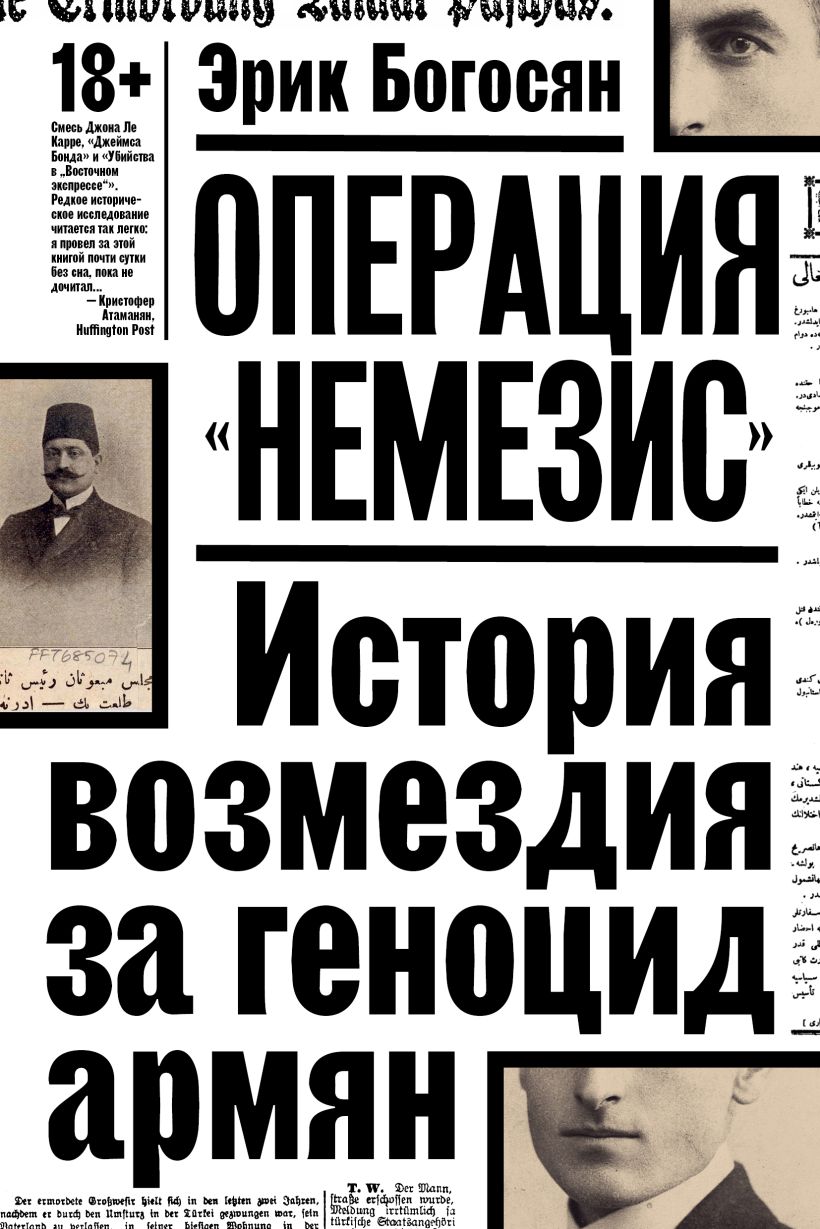

Фрагмент книги «Операция „Немезис“. История возмездия за геноцид армян»

Согомон Тейлирян

Книга Эрика Богосяна — историческое расследование, рассказывающее о длительной истории сосуществования армян и турок-османов в Малой Азии, об истоках конфликта между ними, о поражении Османской империи в Первой мировой войне, о произошедших в 1915 году трагических событиях, оставшихся в памяти армянского народа как геноцид со стороны турок, и о возникновении тайной организации «Немезис» для мщения виновникам массовых убийств. Предлагаем ознакомиться с отрывком из этой книги.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Эрик Богосян. Операция «Немезис». История возмездия за геноцид армян. М.: Individuum, Эксмо. Перевод с английского Анны Марголис. Содержание

По пути на ужин Тейлирян впервые узнал, что Талаат, Энвер, Джемаль и лидеры «Специальной организации» бежали и скрываются в Европе. Он также узнал, что аресты и убийства, начавшиеся 24 апреля 1915 года в Константинополе, выкорчевали армянскую политическую элиту. Армянам необходимо было действовать на многих фронтах, прежде всего — оказывать помощь выжившим, заботиться о сиротах, а между тем значительная часть лидеров погибла, и община была фактически парализована. Что еще хуже, многие османские руководители и их союзники, которые задумали и осуществили уничтожение армянской общины, все еще разгуливали на свободе, нередко надежно спрятанные в недрах того, что осталось от османской бюрократии. Например, мухтар округа, в котором жила Даниелян, Арутюн Мкртчян, армянин, помогавший составлять списки имен для арестов 24 апреля, теперь преспокойно проживал всего в нескольких кварталах от ее дома.

Последнее просто потрясло Тейлиряна. «Почему не мстите?» — с возмущением спросил он. Даниелян объяснила, что у выживших армян Константинополя больше не осталось запала для жесткого возмездия. Многие, кто во время войны скрывался, просто не видели того, что видел Тейлирян, не пережили того, что пережил он. Это были городские жители, привыкшие проводить досуг в кофейнях и обсуждать политику, а не солдаты, обученные действовать. Каждый, у кого хватало смелости выступить против властей, был уже арестован и убит. Тейлирян отметил про себя фамилию: Мкртчян.

Пока Тейлирян налаживал связи в Константинополе, мирные переговоры в Париже зашли в тупик. В последней отчаянной попытке создать головную боль для России Британия порекомендовала Соединенным Штатам принять мандат над Арменией. «Мандаты» и «протектораты», слова, звучавшие тогда с оттенком благожелательности, стали новым способом описания связей между сильными и слабыми государствами. В послевоенную эпоху все крупные державы «защищали» более слабые страны, которые прежде считались «колониями». Но случай с этой большой Арменией (не путать с крошечной Республикой Армения) был необычным, потому что у нее не было естественных границ, и на самом деле сами армяне на значительной части территории, считавшейся для них потенциальной родиной, не составляли теперь большинства.

Хотя президент Соединенных Штатов изначально поддержал этот план, сама идея оказалась несостоятельной. Любой мандат потребовал бы размещения американских войск в Анатолии, нестабильной зарубежной территории, лишенной выхода к морю. Британцы пошли дальше и предложили Штатам взять под «защиту» всю Малую Азию (то есть Турцию). Их мотивы были прозрачны. Если бы США под руководством Вудро Вильсона заняли восточную половину Малой Азии, они фактически создали бы неприступную стену между Россией и богатыми нефтью британскими владениями в Персии и Месопотамии. Если бы Россия предприняла какую-либо попытку вторжения на юг, она была бы вынуждена иметь дело с американцами. Такой сценарий казался привлекательным для британского руководства, которое надеялось продать этот план идеалистически настроенным и неопытным американцам.

Для националистов из числа дашнаков и гнчаков (хотя в прошлом они никогда особенно не лоббировали идею независимой от Османской империи территории) мандат решил бы многие проблемы. Он даже предполагал возрождение древнего Армянского тагаворуцюна. Кроме того, мандат немедленно положил бы конец непрекращающемуся конфликту между маленькой Республикой Армения и остатками турецких войск на востоке Османской империи. Боевые действия продолжались, а разговоры о мандате только разжигали турецкий национализм.

Несмотря на, казалось бы, благие намерения Вильсона, Соединенные Штаты не имели особого желания заключать подобную сделку, не говоря уже о ее реализации. Мандат на Армению не мог воодушевить Конгресс, в недрах которого предложение и умерло вместе с вильсоновской прославленной Лигой Наций и знаменитыми «Четырнадцатью пунктами». Эпоха Вильсона подходила к концу. К осени 1919 года президент больше не мог защищать свои планы. Он перенес инсульт, от которого так полностью и не оправился. Больше того, теперь, когда война формально была позади, влиятельные американцы, такие как Кливленд Ходли Додж, который публично поддерживал армянский вопрос и помог собрать миллионы в Фонд Ближнего Востока, воспринимали Турцию не столько как противника, сколько как будущего партнера. Дополнительная сложность состояла в том, что американцев не допустили напрямую обсуждать вопрос Турции во время Парижской мирной конференции, так как Соединенные Штаты никогда официально не объявляли войну Османской империи.

Так же произошло и с армянами, которые рассчитывали на участие в обсуждении мирного договора в Париже. Однако и их не пустили в комнату для переговоров на основании того, что новорожденная Республика Армения как таковая не участвовала в войне. Тем не менее в Париж прибыли двое армянских делегатов: Аветис Агаронян и Погос Нубар, представлявшие два различных крыла обескровленного армянского народа. Нубар был сыном армянской аристократической семьи из Египта, бывшим членом османской элиты. Он представлял то, что осталось от армянского османского истеблишмента, руководители которого, как из церковных, так и из деловых кругов, пытались работать с властями. Он лоббировал консервативные интересы верхушки армянской диаспоры. Агаронян же был дашнаком, который ранее сидел в русской тюрьме и стал активным лидером в новом армянском государстве. Он олицетворял и упорный национализм, и социалистические идеалы.

Погос Нубар жаловался в письме New York Times:

«Наши добровольцы сражались во Французском Иностранном легионе и покрыли себя славой. Во французском армянском легионе их было более 5000 — больше половины от всего французского контингента в Сирии и Палестине, который принял участие в решающей победе генерала Алленби. На Кавказе, не говоря уже о 150 000 армян в русских армиях, около 50 000 армянских добровольцев под командованием Андраника, Назарбекова и других не только в течение четырех лет сражались за Антанту, но и после распада России были единственными силами на Кавказе, которые сопротивлялись наступлению Османской империи и сдерживали ее до подписания перемирия. Они помогали британцам в Месопотамии, не давая немцам и туркам нападать в других местах».

За два года до этих событий, когда большевики вышли из войны, они перевернули международные планы, обнародовав секретное соглашение Сайкса-Пико, которое предусматривало раздел территорий и ресурсов Турции между предполагаемыми «победителями» — Британией и Францией. План был изменен после того, как большевики сделали его публичным, поскольку Вудро Вильсон (не знавший о существовании секретного соглашения) рассчитывал, что Соединенные Штаты примут участие в разделе Османской империи. Американцы вступили в войну поздно, но их люди и материальные ресурсы спасли положение, поэтому они считали, что имеют право на свою долю.

Османский приз состоял из трех частей. Первая — контроль над стратегически важным портом Константинополя и проливом Босфор, имевшим жизненно важное значение для русских. Вторая часть — территории: Франция хотела земли Ливана, Сирии и Киликии; Греция — Эгейские острова, прилегающее побережье и Смирну; а армяне — восточную Анатолию, так называемые «шесть вилайетов», из которых состояла историческая родина западных армян, а также Киликию на побережье Средиземного моря. Третья часть приза заключалась в контроле над сырьем, в частности над месопотамскими и аравийскими нефтяными запасами. На них претендовала Британия, заключившая с Францией соглашение о партнерстве в строительстве нефтепровода. Остальные части империи — Балканы, Фракия, Египет, Ливия — уже и так вырвались из османской орбиты.

Когда война подходила к завершению, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, великий поборник греческого народа, призвал Грецию, независимую от Турции с начала XIX века, вторгнуться в османские земли в попытке вернуть свои древние прибрежные территории. Для греков это имело смысл, потому что в городе Смирна, в деревнях вдоль берега и на Эгейских островах все еще жило значительное греческое население. Но этот необдуманный шаг позже обернется трагической гибелью Смирны в разрушительном пожаре.

Кроме того, к травме поражения добавилось и унижение из-за готовившихся в Константинополе военных судов. Весной 1915 года Британия и ее союзники обещали, что после окончания войны турки, виновные в «преступлениях против человечности», будут сурово наказаны. Хотя недавно сформированное османское правительство под руководством султана Мехмеда имело мало реальной власти, оно возражало против того, чтобы иностранцы судили турецких граждан, и потому настаивало на проведении собственных судов. Между османским правительством и оккупационными силами началась игра в перетягивание каната. Задержки судебных процессов, а затем и мирных переговоров дали турецким националистам, большинство из которых были бывшими членами «Единения и Прогресса», время перегруппироваться. Промедление на всех уровнях бюрократии блокировало любой настоящий ответ на военные преступления, в то время как бывшие военные лидеры «ЕиП» во главе с Кемалем укрепляли свои силы на востоке.

Таким образом, правительство нового султана инициировало собственные долгие судебные процессы, чтобы установить виновность или невиновность арестованных членов «ЕиП». Многих ключевых игроков (таких как Талаат и Шакир) пришлось судить заочно, поскольку они бежали из Константинополя. Другие были арестованы британцами, чтобы предотвратить побеги, и заперты на острове Мальта. Судебные процессы еще больше затруднялись тем, что большинство доказательств правонарушений «ЕиП» были либо уничтожены, либо сокрыты должностными лицами комитета осенью 1918 года. (Ходят слухи, что целый архив доказательств до сих пор существует, спрятанный в банковском хранилище в Швейцарии.) Судебные разбирательства основывались почти исключительно на изобличающих показаниях свидетелей. Стенограммы публиковались ежедневно в официальных правительственных газетах. Они ясно указывали, что в 1919 и 1920 годах многие члены турецкой элиты, не входящей в «ЕиП», резко критиковали комитет, его союз с Германией, преступные методы и уничтожение армян. Будущие турецкие правительства будут тщательно скрывать и отрицать записи этих судебных разбирательств. Тем не менее Талаат-паша, Энвер-паша, Джемаль-паша, доктор Назым-бей и доктор Бехаэддин Шакир были заочно приговорены к смертной казни.

По мере того как напряженность в Константинополе росла, Тейлирян все больше становился одержим Мкртчяном, предателем, который передал турецким властям списки армян, на которые опирались аресты 24 апреля 1915 года. Недели напролет он проводил в его районе, следя за домом мухтара, к марту 1919 года стал завсегдатаем небольшого местного кафе и даже пытался устроиться туда на работу. Хотя местные жители сами не принимали мер против предателя, они с радостью готовы были поделиться сплетнями о его дружеских связях и семейной жизни. Все сходились на том, что он неприкосновенен и находится под защитой властей. Согласно автобиографии Тейлиряна, однажды ночью он стоял у дома Мкртчяна и наблюдал через большое окно за сборищем. Он опознал Мкртчяна как человека, который произносил тосты, стоя среди гостей. Поразмыслив сам с собой, какой выстрел эффективнее — в сердце или же в голову, — Тейлирян выстрелил из пистолета в окно и увидел, как Мкртчян упал.

В крайнем возбуждении Тейлирян помчался обратно к себе и затаился в своей комнате. Когда несколько часов спустя он вернулся, новость о покушении была на устах каждого армянина в общине. Оказалось, Мкртчян не погиб на месте, а был тяжело ранен и доставлен в больницу. Тейлирян ругал себя за то, что не попытался выстрелить в голову. Его паника испарилась на следующее утро, когда к нему пришла Даниелян, пожала руку и прошептала на ухо: «Поздравляю, брат мой». Она посетила больницу, куда был доставлен Мкртчян, и работающий там греческий врач сообщил ей, что его дни сочтены. Мухтар умер на следующий день.

Тейлирян перешел свой рубикон, превратившись из безымянного мятежника в стрелка-убийцу. Ему было двадцать три года.