«Так стало даже лучше и интереснее»

Как в СССР издавали латиноамериканских писателей

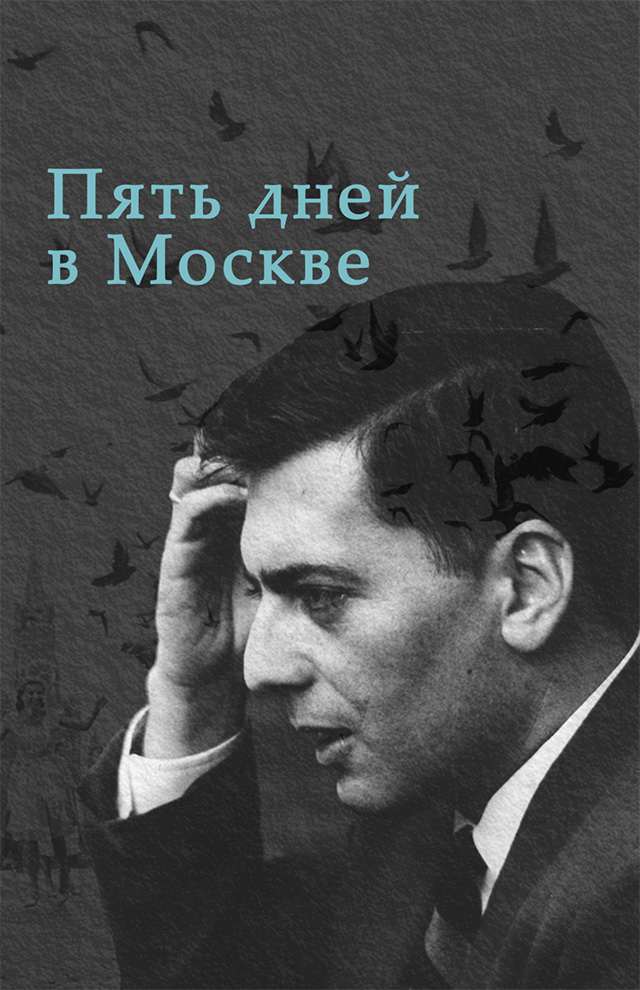

Марио Варгас Льоса и переводчица Элла Брагинская в Библиотеке иностранной литературы в 1968 году

Издательство «Литфакт» выпустило книгу Карлоса Агирре и Кристины Буйновой, посвященную первому московскому визиту знаменитого перуанского писателя Марио Варгаса Льосы — мероприятию, сопряженному со множеством непростых обстоятельств. Публикуем отрывок из нее, в котором рассказывается о том, как советские цензоры, редакторы и переводчики обращались с произведениями Льосы и других латиноамериканских авторов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Карлос Агирре, Кристина Буйнова. Пять дней в Москве. Визит Марио Варгаса Льосы в Советский Союз (1968). М.: Литфакт, 2025

Общеизвестно, что в 1960-е гг. латиноамериканская литература пережила обновление и достигла огромной мировой популярности. Это явление стало известно как латиноамериканский «бум». Марио Варгас Льоса был одним из его главных представителей. Его первый роман, «Город и псы», получил премию Библиотеки Бреве барселонского издательства Seix Barral и Национальную премию литературных критиков Испании, был восторженно принят критиками, читателями и коллегами по перу по обе стороны Атлантического океана. Место действия романа — военное училище Леонсио Прадо в Лиме, где кадеты разного социального и этнического происхождения становятся и жертвами, и исполнителями разных форм насилия. В этих обстоятельствах они находят способы выживания и примеряют социальные шаблоны, которые отражают авторитарную и патриархальную природу перуанского общества. Роман предлагает критический взгляд на лицемерие и ложные ценности военных учреждений. Именно поэтому в определенных кругах книга стала объектом жестоких нападок и осуждения.

В 1960-е гг. латиноамериканская литература стала заметно чаще переводиться в Советском Союзе. Согласно исследователю Майклу Лэвери, с 1917 по 1959 г. было переведено 108 книг 43 авторов (в среднем по 2,5 книги в год), а всего за шесть лет с 1960 по 1966 г. — более 100 книг 80 авторов, и это только на русский язык (примерно по 16 книг в год). Толчком для роста переводной литературы стал постепенный процесс открытия страны миру после смерти Сталина. С каждым годом росло число переводов, а также языков, с которых эти переводы делались.

«Город и псы» стал первым опубликованным в СССР романом латиноамериканского «бума». Он вышел в 1965 г. в издательстве «Молодая гвардия». В том же году в журнале «Иностранная литература» напечатали, хоть и с существенными сокращениями, «Смерть Артемио Круса» Карлоса Фуэнтеса. Позднее роман вышел отдельным томом. Его автор стал получать знаки внимания со стороны советской прессы с начала 1960-х гг. благодаря своему литературному творчеству, левым взглядам и симпатии к СССР. В 1963 г. Фуэнтес посетил Москву, что способствовало скорой публикации его романа на русском языке. Что касается романа Варгаса Льосы, то его публикацию в Советском Союзе (относительно скоро после выхода оригинала) можно объяснить международной деятельностью и активной издательской позицией Seix Barral и лично его главы Карлоса Барраля, а также славой прогрессивного и преследуемого произведения. Другие романы четырех главных авторов «бума» не были опубликованы в СССР в 1960-х гг., хотя выходили произведения других важных латиноамериканских писателей, например Алехо Карпентьера. Его «Царство земное» (пер. Р. Похлебкина), «Потерянные следы» (пер. Л. Синянской) и «Век просвещения» (пер. Я. Лесюка) были опубликованы в 1962, 1964 и 1968 гг. соответственно.

Историю публикации «Города и псов» в СССР можно восстановить благодаря переписке между Seix Barral и Иностранной комиссией Союза писателей. В марте 1964 г. Иностранная комиссия получила две посылки с книгами из барселонского издательства. В одной из них был роман «Город и псы». Seix Barral отправляло свои новинки с целью вызвать интерес к переводу книг на русский и другие языки. Обращаясь к сотруднику Иностранной комиссии Георгию Брейтбурду в письме от 14 февраля 1964 г., Карлос Барраль прямо пишет, что отправляет посылку с книгами «Вам на рассмотрение», и предоставляет информацию о переводах этих книг на другие языки и полученных авторами премиях. В конце он делится личным мнением: «Позволю себе рекомендовать вам по чисто литературным качествам и как выдающиеся произведения „Время тишины“ Луиса Мартина-Сантоса — это, возможно, самый важный роман, написанный в Испании после 1939 г., — и роман молодого перуанца Марио Варгаса Льосы „Город и псы“».

В ответ Брейтбурд сообщает Барралю, что отправит полученные романы в редакции журналов и издательств. О том, что обычно происходило с книгами дальше, пишет Лэвери: «Они должны были выдержать строгую оценку. Чтобы принять решение о переводе и публикации произведения в журнале или издательстве, нужно было получить несколько внутренних рецензий. Лишь после этого можно было перейти к переводу. Готовый перевод, в свою очередь, оценивала еще одна группа читателей внутри редакции, окончательное решение принималось на заседании редколлегии. Потом писалось предисловие, которое также проходило оценку и одобрение нескольких сотрудников». В советском издательском деле предисловия к книгам превратились в отдельный литературный жанр и писались с весьма конкретными целями. Если издатель понимал, что то или иное произведение могло не уместиться в прокрустово ложе Главлита, он публиковал его «под конвоем» предисловия. В теории предисловия должны были «подготовить» читателя, чтобы он «правильно» понял содержание, но на деле это был трюк, чтобы сбить с толку цензоров Главлита. Такой текст обычно писали с дидактических позиций, ниспровергали «буржуазные» и «чуждые советскому читателю» концепты и т. д. Это делалось, чтобы цензоры вместе «с предисловием заглотили и книгу» и разрешили ее к публикации. Интересно, что первое издание «Города и псов» во франкистской Испании также сопровождалось предисловием, целью которого было «объяснить» роман и смягчить противоречивые моменты вроде антивоенной риторики и телесного низа.

Непосредственных свидетельств о каждом этапе процесса у нас нет, мы можем с уверенностью предположить, что роман «Город и псы» был передан в издательство «Молодая гвардия», получил положительную оценку первых рецензентов и был отправлен на перевод. Другая книга, горячо рекомендованная Барралем, — «Время тишины», — переведена не была. Когда каталонец Хуан Гойтисоло посетил Москву в 1965 г. и спросил, почему бы в Советском Союзе не издать этот роман, сотрудница Союза писателей возразила, что «он слишком сложный, и советский читатель его не поймет». Очевидно, что выбор иностранных книг, достойных витрин советских книжных магазинов, делался не иностранными издательствами (в этом случае, Барралем). Это решение зависело от Иностранной комиссии, редколлегий журналов и издательств.

Перевод «Города и псов» на русский язык подготовили Наталья Трауберг и Дионисио Гарсиа Сапико на основе испанского издания. Между тем известно, что испанское издание вышло с купюрами, внесенными по требованию франкистской цензуры, хотя многие фрагменты удалось отстоять после переговоров с участием Барраля и Варгаса Льосы. О переводе с экземпляра Seix Barral косвенно свидетельствует тот факт, что автор предисловия к русскому изданию, Феликс Светов (см. далее), был знаком с отзывом члена жюри Премии Библиотеки Бреве Хосе Марии Вальверде, который был включен в первое издание Seix Barral. В издание «Молодой гвардии» этот отзыв в итоге не вошел, но, должно быть, был передан Светову вместе с переводом.

Наталья Трауберг (1928–2009) известна как переводчик с нескольких европейских языков. Благодаря ее труду советский читатель впервые прочел Гилберта Кийта Честертона, Мигеля Анхеля Астуриаса, Камило Хосе Селу, а уже после «Города и псов» она переводила произведения Хулио Кортасара, Аны Марии Матуте, Алехо Карпентьера, Клайва Степлза Льюиса и многих других. Дионисио Гарсиа Сапико (р. 1929 г.) приехал в Советский Союз в 1937 г. среди других испанских детей, которых их семьи — семьи испанских коммунистов — отправляли за границу, чтобы спасти от ужасов гражданской войны. Гарсиа настолько прижился в СССР, что не вернулся в Испанию, когда стала возможна репатриация, ни после смерти Франко. Помимо переводов он занимался живописью и реставрацией православных икон.

Книга Варгаса Льосы вышла в твердой обложке с ярким дизайном, разработанным художником Анатолием Брусиловским. Тираж составил 115 000 экземпляров, что для испаноязычного книжного рынка было невообразимой цифрой. Для сравнения, шесть первых изданий «Города и псов» в Seix Barral, вышедших с 1963 по 1966 г., в сумме составили 25 000 экземпляров. Для страны, где средний тираж не превышал 3000 экземпляров, это был настоящий бестселлер. Однако в Советском Союзе объемы книжного производства всегда были огромными, так что «Город и псы» вовсе не был исключением. Вообще большие тиражи в СССР (гораздо бóльшие, чем в любой западной стране) объяснялись несколькими причинами. Во-первых, плановая экономика отталкивалась не от выгоды издательства, а от предварительно принятого плана производства, который, в свою очередь, зависел от идеологических установок и целей, а в случае с книгами — также от необходимости обеспечить все библиотеки страны. Во-вторых, скудный выбор иностранной литературы, помноженный на низкие цены на книги, рождал огромный спрос, который издательства должны были удовлетворять. В 1960-е гг. тираж ниже 50 000 даже не считался массовым. В одной из статей «Нового мира» в 1969 г. мы находим, например, жалобу советской журналистки на то, что беллетристическая «Роман-газета» выходит тиражом в три миллиона экземпляров, в то время как «обычный тираж издательства „Советский писатель“ — тридцать тысяч. Массовый тираж — семьдесят пять тысяч, ну сто тысяч».

Как и практически все другие литературные произведения, издаваемые в Советском Союзе, русский перевод «Города и псов» прошел через цензуру. Цензура установилась в стране сразу после Октябрьской революции. В 1918 г. был выпущен декрет, который «временно» ограничивал свободу печати. Позже эта мера стала постоянной. Почти семьдесят лет цензурой заведовал институт, основанный в 1922 г. и известный как Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств, — хотя он не раз менял официальное название. Менялось и его положение в советской бюрократической архитектуре: так, в 1960-х гг. он подчинялся Государственному комитету Совета министров СССР по печати. У Главлита были региональные подразделения, которые, в свою очередь, делились на краевые и областные, а им подчинялись районные уполномоченные. За каждым печатным изданием и издательством был закреплен свой цензор или цензоры, которые могли быть штатными сотрудниками или работать по совместительству, но в любом случае подчинялись Главлиту. Издатель передавал материалы к публикации «своему» цензору, а тот их оценивал и выносил решение. Решение цензора могло быть пересмотрено в центральном аппарате Главлита, если в произведении находили «ошибки». Золотое правило в отношениях между автором и цензором предполагало, что первый ни в коем случае не мог лично встретиться со вторым, а слова «Главлит» и «цензор» были табуированными и заменялись эвфемизмами. Официально акценты были расставлены так: в буржуазном мире царит карательная цензура, которая запрещает все прогрессивное, а в Советском Союзе установлен государственный контроль, который спасает от всего реакционного.

В случае с иностранной литературой «политредактору» или «уполномоченному при издательстве» отправляли уже готовый перевод. Цензор решал, не надо ли из текста что-то исключить. Поскольку переводчикам приходилось подстраиваться в своей работе под нормы Главлита, они часто предупреждали действия цензора, самостоятельно вырезая фрагменты и внося изменения, которые, как они предполагали, все равно потребуются. Ими двигал не столько страх, сколько прагматизм: лучше опубликовать хоть что-то, чем вообще ничего. В итоге купюры были результатом коллективной работы: переводчики, редакторы и цензоры, каждый на своем этапе, удаляли или исправляли отдельные фразы, абзацы, страницы, которые считались политически или идеологически опасными или неприемлемыми морально и эстетически.

Учитывая, что цензура или самоцензура (на этапе перевода) касалась практически любого произведения, логично задаться вопросом о юридическом статусе иностранного произведения в СССР. Он был в значительной степени неопределенным, так как страна присоединилась к Всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 1952) лишь в 1973 г. Зарубежные романы представлялись на суд советской цензуры, как и отечественные произведения, но с одним важным отличием: мнение автора не учитывалось ни в коей мере. Напрасно возмущенные цензурой иностранные авторы писали жалобы в Союз писателей: в стране, где царила «всецензура», чиновники от литературы отказывались понимать концепт целостности художественного произведения. В случае «Города и псов» переводчики, редакторы или цензоры (сложно определить, кто за что был ответственен) изменяли целые абзацы, вырезали эротические эпизоды и упоминания интимных частей тела. Очищая книгу от «непристойных сцен», они стремились «улучшить» произведение.

О сокращениях сожалел не только Варгас Льоса, но и переводчики «Города и псов». Наталья Трауберг подарила переводчице Элле Брагинской экземпляр русского перевода с посвящением, в котором назвала его «неполным — дамским вариантом», как бы заговорщицки подмигнув коллеге, которой тоже неловко за цензуру.

Насколько же серьезными были купюры в советском издании «Города и псов»? В интервью 1967 г. Варгас Льоса упомянул, что из книги вырезали эпизодов в общей сложности на 50 страниц. Благодаря аккуратному подсчету Дарьи Синицыной мы можем заключить, что справедливо говорить о 12-13 страницах. Среди них — целые эпизоды, такие как изнасилование курицы, отдельные фразы и фрагменты, которые были сочтены неприличными как связанные с половым актом, гениталиями, мастурбацией или намеками на гомосексуализм. Во многих случаях вместо удаления эпизода использовались эвфемизмы, призванные смягчить обсценные выражения. Например, «degenerados, pajeros» («извращенцы, онанисты») переведено как «поганцы, идиоты», а «la calle de las putas» («целиком состоявшая из борделей улица») — как «место весьма злачное». В некоторых случаях слово «huevos» («тестикулы») заменено на «пах», а где-то даже на «голову». «Cuídate. Te podemos violar» («Ты себя блюди, а то изнасилуем») переведено «Смотри в оба, как бы не обидели».

Следует напомнить, что в Советском Союзе гомосексуализм был криминализирован. Сама тема была табуированной, а над подозреваемыми в сексуальных «отклонениях» довлела стигма. Во время визита в СССР в 1965 г. Хуан Гойтисоло заметил «показную стыдливость, царящую в печати, на телевидении, в книгах и фильмах». Утверждая, что цензура здесь подчищала «любое упоминание или намек на сексуальный акт», он так передал свой разговор в Москве о гомосексуализме: «...их ответ не мог не разочаровать: все об этом слышали как о чем-то экстравагантном и далеком, но уверены, что лично не знакомы ни с одним „извращенцем“».

Неприятие всего связанного с половым актом и телесным низом было общей чертой в советской и франкистской цензуре. В обеих культурах открытый разговор на эти темы звучал аморально или греховно. При этом в испанском издании «Города и псов» купюры в конечном итоге были минимальными, а в советском их было гораздо больше. Это объясняется тем, что, как уже было сказано выше, Варгас Льоса и Карлос Барраль вместе договаривались с цензорами и продумали стратегию, которая позволила остудить цензорский пыл, который должен был испепелить десятки абзацев, фраз и слов. В СССР возможности договориться просто не существовало. Зато здесь не особенно заботились об антирелигиозных и антивоенных эпизодах и выражениях, которые во франкистской Испании были недопустимы. Франкистские цензоры вообще-то пометили очень много «непочтительных» по отношению к католической церкви и военным пассажей (не забудем, что сюжет развивается в военном училище), подлежавших сокращению, но в конце концов директор цензорского отделения, Карлос Роблес Пикер, разрешил оставить бóльшую их часть.

С другой стороны, в купюрах, которым подверглись «Город и псы», не было ничего необычного или удивительного. Советская цензура коснулась практически всех иностранных авторов, переведенных на русский и другие языки Советского Союза. Только среди произведений латиноамериканского «бума» купюры были сделаны в романах «Сто лет одиночества», «Игра в классики», «Смерть Артемио Круса» и других. Лэвери заявляет даже, что русский перевод «Смерти Артемио Круса» «значительно искажает» роман, «чтобы отразить советские приоритеты». Валерий Столбов, один из переводчиков «Ста лет одиночества», сожалея о сделанных купюрах, публично объяснял их так: «Зная целомудренность советского человека, мы испугались, что раним его чувствительность; но произведение это настолько важно, что вырезанные фрагменты можно пропустить». В послесоветские годы некоторые из пострадавших от цензуры романов были переведены заново или переизданы в восстановленном переводе.

Советское издание «Города и псов» предварялось, как это обычно делалось, предисловием, которое написал новомировский критик и — позднее — писатель-диссидент Феликс Светов. Обозначив вехи биографии автора, Светов отмечал, что роман будет интересен советскому читателю, в основном не знакомому с перуанскими реалиями: «перед нами книга, решающая серьезные и глубокие проблемы жизни». Училище Леонсио Прадо — это «своеобразное государство в государстве» со «своими жестокими законами». Кадеты «обречены оставаться в „том мире“ всю свою жизнь», пишет Светов, ведь «железные шестерни машины, в которой барахтаются герои романа, перемалывают и не таких людей». Критик завершает предисловие таким отзывом:

«Замкнутый мир училища Прадо, в котором писатель уместил, словно бы сконцентрировал, пороки своего общества, — этот мир остается неизменным. Но Льоса не просто бесстрастно, хотя и блестяще, изображает этот страшный мир; читателя привлекает в его жестком и точном анализе не только удивление увиденным, открытым. Писатель ведет своего читателя к пониманию происходящего и его причин, будит мысль, взрывая изнутри мир ханжеской добродетели, уставной морали, „принципиальной“ лжи и компромисса.

Читатель познакомится с романом Льосы „Город и псы“ с интересом и не останется равнодушным».

Прочтение Светова не многим отличается от интерпретаций, которые книга получила в испаноязычных странах: роман, осуждающий милитаризм, жестокость и лицемерие закрытых заведений с деспотичными порядками вроде училища Леонсио Прадо. Однако сложно не рассмотреть за этими строками и критику советского режима. Вскоре после выхода книги Светов, как и Варгас Льоса, подписал протестные письма против суда над Синявским и Даниэлем и преследованием Солженицына. Хотя советская цензура и оставила свой след в переводе «Города и псов», автор предисловия попытался, причем небезуспешно, сообщить читателю антитоталитарный характер книги.

В «Новом мире», с которым сотрудничал Светов, на книгу вышла рецензия, написанная Юрием Певцовым. Рецензент упоминает сожжение романа в стенах Леонсио Прадо, что лишний раз свидетельствует о том, как широко распространился этот миф и какую роль он сыграл в коммерческом успехе книги и создании образа преследуемого автора. Рецензия представляет роман как осуждение насилия в военном училище, где кадетов воспитывают в «рабской покорности», что, в свою очередь, «превращает их в будущих ревностных служак военных диктаторов и Пентагона». Певцов предлагает фаталистический взгляд на воспроизводимый писателем мир: вместо того, чтобы вызывать в кадетах возмущение, «звериные нравы» училища «передаются по традиции от поколения к поколению». В обзоре Певцова есть ошибка: он утверждает, что в момент написания рецензии в Перу «господствует военная диктатура». Знал ли он, что это не так, и исказил факты намеренно, или действительно не был в курсе? Как бы там ни было, это искажение создавало удачный фон, чтобы представить советскому читателю роман-«разоблачение». С середины 1960-х гг. в противостоянии «Новому миру» находился чуть ли не весь партийный аппарат, и приходилось идти на уступки, чтобы защитить журнал.

Варгас Льоса впервые узнал о русском переводе «Города и псов» в Гаване в январе 1965 г., когда был членом жюри Премии Дома Америк в номинации «Большая проза». Он рассказал об этом Элене Понятовской:

«На Кубе я узнал, что [„Город и псы“] уже вышел на русском языке. Я ничего об этом не знал, и мой издатель, Карлос Барраль, тоже ничего не знал. Ко мне подошел человек, русский, который нам сказал, что роман вышел в Москве в издательстве, которое называется „Молодая гвардия“. Я спросил, почему со мной никто не связался, в частности переводчик, и были ли какие-нибудь проблемы с переводом. Он сказал мне, кроме того, что несколько эпизодов вырезали, потому что советскому читателю определенные вещи не нравятся. Я даже не видел русское издание книги».

На самом деле книга вышла не ранее декабря 1965 г., из чего мы можем сделать вывод, что собеседники неверно друг друга поняли, возможно из-за языкового барьера. Мужчина, кто бы он ни был, должно быть имел в виду, что перевод находится в работе и вскоре будет напечатан. В феврале 1966 г. в письме Варгасу Льосе Карлос Барраль сообщает, что он только что узнал о выходе русского перевода, и что его знакомые в «Международной книге» (советской организации, занимавшейся книжным импортом и экспортом) уверяют, что автору «заплатят незамедлительно». Барраль даже рискнул предположить, что положенный Варгасу Льосе гонорар «должен быть значительным». Из отчета переводчицы, написанной по следам визита писателя в Москву в мае 1968 г., следует, что он узнал о «сделанных в книге сокращениях» от «какого-то испанца в Барселоне». На самом деле о цензуре он узнал еще раньше, а Карлос Барраль — вероятнее всего, речь шла о нем, — предоставил ему чуть больше информации об объеме вырезанного и обещал запросить «уточнения» у своих знакомых в Москве. С другой стороны, «каким-то испанцем» мог быть и Хуан Гойтисоло, который к тому моменту побывал в СССР уже дважды, в 1965 и 1966 гг., и оба раза общался с Дионисио Гарсией, переводчиком «Города и псов». Гарсиа вполне мог рассказать ему о судьбе романа в советской печати и о купюрах.

Всю эту неразбериху венчает анекдот из жизни. Варгас Льоса поделился новостью с Хулио Кортасаром, который передал ее своему издателю Франсиско Порруа: «Представь себе, Марио Варгасу Льосе в Москве вырезали несколько глав из „Города и псов“, а потом даже отправили письмо, чтобы сообщить, что так стало даже лучше и интереснее». На самом деле никто не вырезал «несколько глав», а сюжет про письмо звучит апокрифически. Вряд ли какой бы то ни было сотрудник советского издательства или редактор признал бы письменно, да еще и перед иностранцем, что над произведением поработали с ножницами. Удаление сексуальных эпизодов действительно считалось «улучшением», а сотрудники издательств могли ничтоже сумняшеся спросить писателя, не стыдно ли ему за откровенные сцены, но при личной встрече, а не в письме. Кроме того, если бы этот удивительный рассказ был правдой, то непонятно, почему впоследствии сам Варгас Льоса ни разу его не воспроизвел.

Автор «Города и псов» несколько месяцев пытался получить экземпляр советского издания. Где-то в октябре 1966 г. он попросил итальянского переводчика романа, Энрико Чиконью, недавно побывавшего в Советском Союзе, чтобы тот достал книгу через кого-то из своих новых московских знакомых. 9 ноября 1966 г. Чиконья сообщил ему, что поручил своим «русским либерально-реакционным [sic] друзьям, которые живут в Москве», достать два экземпляра для автора. Хотя сама мысль о публикации романа в Москве без его разрешения и с купюрами ужасала Варгаса Льосу, гонорар за книгу был бы очень кстати, учитывая, что в тот момент писатель испытывал финансовые затруднения. По этой причине, но главным образом по принципиальным соображениям, Варгас Льоса и другие писатели очень серьезно относились к вопросу о гонорарах. И Варгас Льоса, и Гарсия Маркес пользовались услугами агентства Кармен Балсельс в качестве распорядителя их авторских прав. В письме к Варгасу Льосе в ноябре 1968 г. Гарсия Маркес жалуется на отношение к писателям в социалистических странах: иностранцам не только мало платят (а иногда и вообще ничего), но и «оставляют за собой право уродовать книгу, как им заблагорассудится». И добавляет: «Я поручил Балсельс предложить социалистам те же условия, что и капиталистам, ведь это практически философское противоречие, что страны-эксплуататоры эксплуатируют нас меньше и уважают больше, чем те, которые вроде как не эксплуататоры».

В 1966 г. Варгас Льоса обратился с письмом, в котором спрашивал о романе и гонорарах, непосредственно в Союз писателей. После некоторой задержки ему ответила Нина Булгакова, консультант по латиноамериканской литературе Иностранной комиссии Союза писателей. Она сообщила ему, что его гонорар составляет 1500 рублей, что ему уже выслали экземпляр русского издания его романа и что он приглашен вместе с женой посетить СССР. 29 декабря Варгас Льоса написал Булгаковой письмо, в котором поблагодарил ее за информацию и принял приглашение. Он также спросил, хватит ли его гонораров на проезд для него и его жены, и предположил, что лучшим временем для приезда будет май или июнь 1967 г., «поскольку в настоящее время я работаю над книгой и предпочел бы не прерывать процесс, поскольку, — полагаю, так бывает у многих писателей, — возобновить работу доставит мне больше головной боли, чем начать ее заново».

Булгакова ответила с большим опозданием, но сообщила «конкретные новости»: чек в валюте на «часть» гонорара уже был отправлен в Лондон; а Союз писателей подготовил официальное приглашение в СССР, подписанное председателем Иностранной комиссии Александром Косоруковым. Приглашение прилагалось к письму. Булгакова предложила, чтобы писатель приехал в ноябре 1967 г., «чтобы застать празднование пятидесятилетия» Октябрьской революции. Союз писателей приглашал Варгасу Льосе приехать с супругой на две недели и брал на себя оплату проживания и авиабилетов для него, но не для его жены. Приглашения не всегда включали в себя стоимость авиабилетов: их обычно покупали сами гости, иногда в счет гонорара. В этом смысле к Варгасу Льосе с самого начала отнеслись с заметным великодушием. Уже упоминавшийся Энценсбергер свидетельствует, что внимания к категории «буржуазных прогрессивных писателей» в СССР было даже больше, чем к коммунистам, «которых, хоть их и балуют высокими тиражами и гонорарами, держат скорее за полезных идиотов». Варгас Льоса разделял тогда левые взгляды, но коммунистом не был и больше подходил под категорию «прогрессивного буржуа». Это отчасти объясняло оказанный ему щедрый прием. Кроме того, в Иностранной комиссии о нем было известно как об одном из молодых латиноамериканцев, сочувствовавших Кубинской революции, а значит, его нужно было попытаться убедить в преимуществах советской модели социализма над кубинской. С другой стороны, в тот момент у Иностранной комиссии, видимо, было несколько больше свободных средств, поскольку многие западные писатели отменили свои поездки в СССР в знак протеста против суда над Синявским и Даниэлем.

Письма от Булгаковой и Косорукова заставили себя ждать. Варгас Льоса рассказал Хуану Гойтисоло о трудностях с получением гонорара, и тот в письме от 16 апреля 1967 г. предложил ему связаться с Георгием Брейтбурдом из Союза писателей: «Спроси у него, могут ли тебе выслать часть в иностранной валюте, а остальное получишь там». Он также сообщил ему имя Дионисио Гарсии и подсказал, где его можно найти. Варгас Льоса последовал его совету: 3 мая он написал Брейтбурду письмо, в котором еще раз спросил о выплате гонорара и возможности приехать в Москву в июне или июле.

В июле 1967 г. Варгас Льоса поехал в Лиму, не дождавшись вестей ни от Брейтбурда, ни от Булгаковой и Косорукова. Он получил их письма лишь по возвращении в Лондон. 2 октября он ответил по отдельности Булгаковой и Косорукову. Он сообщил им, что не сможет приехать в ноябре, и в качестве альтернативы предложил март 1968 г. Он также сообщил, что еще не получил чек, обещанный в письме Булгаковой. В качестве ответа он получил от консультанта по латиноамериканской литературе новогоднюю открытку с сообщением: «Ждем Вас весной». Писатель ответил 3 января 1968 г.: «Ваши новости всегда доходят до меня, как в сказках, когда кажется, что все потеряно. <...> Я рад слышать, что вы нас ожидаете, и уверяю Вас, что мы с женой будем очень рады к вам приехать».

Из-за постоянных задержек почты было сложно определиться с датами. Чек с авторским гонораром до Лондона все не доходил. 24 апреля Варгас Льоса назвал возможной датой приезда вторую половину мая. После обмена телеграммами и письмами было решено, что писатель приедет в Москву 25 мая и всего на пять дней.

Отдельного комментария заслуживает тот факт, что визит писателя в Москву совпал с известными майскими событиями в Париже. Варгас Льоса жил в Лондоне, но в Париже он провел семь лет с 1959 по 1966 г. В апреле 1967 г. он ненадолго вернулся во французскую столицу, чтобы вместе с Жаном Полем Сартром, Симоной де Бовуар и другими участвовать в акции в поддержку перуанских политических заключенных. Когда в мае 1968 г. в Париже начались беспорядки, туда поехал Карлос Фуэнтес, в то время также живший в Лондоне. Его оценку парижских событий мы находим в письме Роману Ширау, испанскому писателю, осевшему в Мексике: «[Всеобщее] воодушевление неистовое. Все социологические прогнозы о [скором] изобилии, все догматы Коммунистической партии пошли прахом. Чувствуется воскрешение великих либертарианских идей <...> Источник революции — это идеи, молодежь, нужда, не упоминаемая в обществе, которое считает, что подавило в себе материальные потребности: нужда, рожденная из изобилия, невиданное безобразие». Фуэнтес считал самим собой разумеющимся, что Варгас Льоса поедет вместе с ним. Но у последнего оказалась запланирована поездка в Москву, и пути друзей разошлись, причем не только в географическом смысле, но и в смысле оценок парижских событий. Если Карлос Фуэнтес посвятил им большое эссе, то Варгас Льоса остался довольно равнодушен к «Красному маю». В тех редких случаях, когда впоследствии он отзывался о мае 1968 г. в Париже, он делал это с критических и даже враждебных позиций, не удостаивая эти события более весомым определением, чем «беспорядки».