Стигматы преступности

Фрагмент книги Марии Медниковой «Татуировки»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

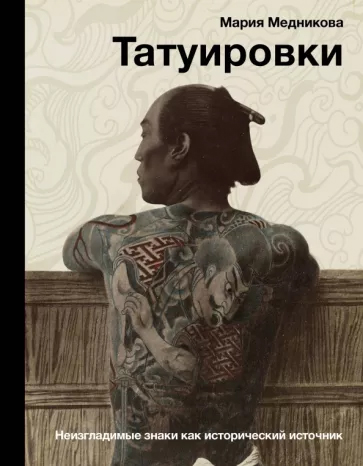

Мария Медникова. Татуировки. Неизгладимые знаки как исторический источник. М.: АСТ, 2023. Содержание

Без сомнения, самая карцерная группа из всех — люди, чья изоляция от остального общества совершается не добровольно, а принудительно. Их свобода действительно ограничена, они не могут нарушить условия изоляции без разрешения извне. Как ни цинично это звучит, такая группа представляет наиболее совершенную модель для изучения некоторых социальных явлений.

Без сомнения, самая карцерная группа из всех — люди, чья изоляция от остального общества совершается не добровольно, а принудительно. Их свобода действительно ограничена, они не могут нарушить условия изоляции без разрешения извне. Как ни цинично это звучит, такая группа представляет наиболее совершенную модель для изучения некоторых социальных явлений.

Исследования татуировки у представителей преступного мира имеют наиболее глубокую традицию, причем отечественным татуировкам, наносимым в местах заключения, посвящена самая подробная литература. Библиография специальных работ в этой области чрезвычайно обширна, и охватить ее весьма непросто. Мы будем опираться в своем обзоре на несколько публикаций, которые представляются нам основными. Среди них и ставшие классическими научные исследования, и более «свежие» обращения к этой животрепещущей теме. К их числу относится не потерявшая своего значения работа М. Н. Гернета (1924), впервые описавшего татуировки в московских местах заключения; эта же традиция продолжается в обстоятельной публикации московских криминалистов, содержащей обширные фактические данные. Теоретические попытки осмысления татуировок у преступников можно видеть в ряде зарубежных работ, в частности в исследовании Эбби Шрэдер. Глубокий культурологический анализ символики воровских татуировок в России предложил А. Ю. Плуцер-Сарно. И наконец, все больше ученых (этнологов, филологов) рассматривают тюремные татуировки как проявления фольклорной традиции, создаваемой определенной субкультурой в пределах современного постиндустриального общества (например, см. работы Е. С. Ефимовой).

Начало этому интересу было положено популярными в XIX в. трудами Чезаре Ломброзо, одного из первых «криминальных антропологов». Рожденный в прагматическом и позитивистски настроенном столетии, ставившем своей целью «все объяснить», итальянский криминалист (между прочим, современник Бертильона, заложившего основы антропологической идентификации личности) разработал концепцию «врожденной преступности». По специализации Ломброзо был психиатром, но долгое время проработал тюремным врачом. Он предположил, что значительная часть нарушителей закона от рождения склонна к совершению злодеяний. По Ломброзо, преступники не только отличаются внешним видом от добропорядочных людей, но и обладают рудиментарными признаками первобытности, обладая специфическими моральными качествами. Занявшись классификацией лицевых черт, итальянский психиатр выделил комплекс признаков, который назвал «стигматом преступности»: асимметричное лицо, «неправильное» строение черепа, притупленная чувствительность, неспособность краснеть, мстительность, тщеславие, гордость, слабость рассудка, особое «иероглифическое» письмо и проч. Ломброзо даже пытался по морфологическим признакам отличать убийц (брахицефалов с мощными челюстями, длинными ушами и стекловидными глазами) от воров (долихоцефалов с маленькими глазами). Стоит ли говорить, что эти прогнозы в практической криминалистике себя не оправдали...

Татуировка тоже рассматривалась им как неотъемлемый атрибут асоциальных и «дегенеративных» личностей. Мы уже писали в предыдущей главе, что такое отрицательное отношение к носителям татуировки в какой-то момент даже спровоцировало политические действия, в частности «Акт о преступных племенах» британских колониальных властей в Индии. И хотя взгляды Ломброзо на природу преступности достаточно быстро были опровергнуты, они создали в массовом сознании научное оправдание отрицания идеи татуировок, и негативное восприятие наколок сохранялось в цивилизованном мире вплоть до конца ХХ в.

Исторические аспекты татуирования заключенных рассмотрены Э. Шрэдер в работе под названием «Клеймение чужого / татуировка себя: надписи на теле среди осужденных в России и Советском Союзе». Автор делает попытку соотнести традиции обращения с телом преступника и определенными историческими ситуациями, начиная с поздних этапов существования Московской Руси и оформления государственных институтов Российской империи. Отправной точкой исследования Шрэдер служит конец XVII в., время построения сложной административной системы, когда статусный вопрос о «состоянии», то есть общественном положении, приобрел новое звучание в правление Петра I. Петровские реформы, включавшие Табель о рангах для дворянства, рекрутирование крестьянства на военную службу и построение полицейской системы, были призваны максимально структурировать аморфное общество, сделать социальные связи ясными и понятными.

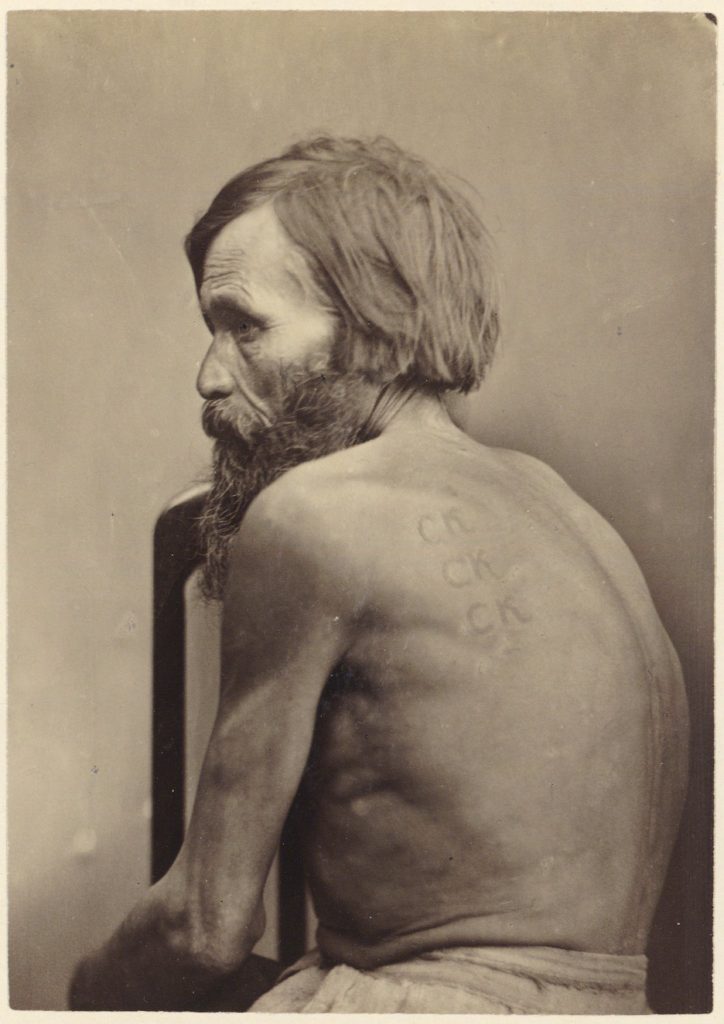

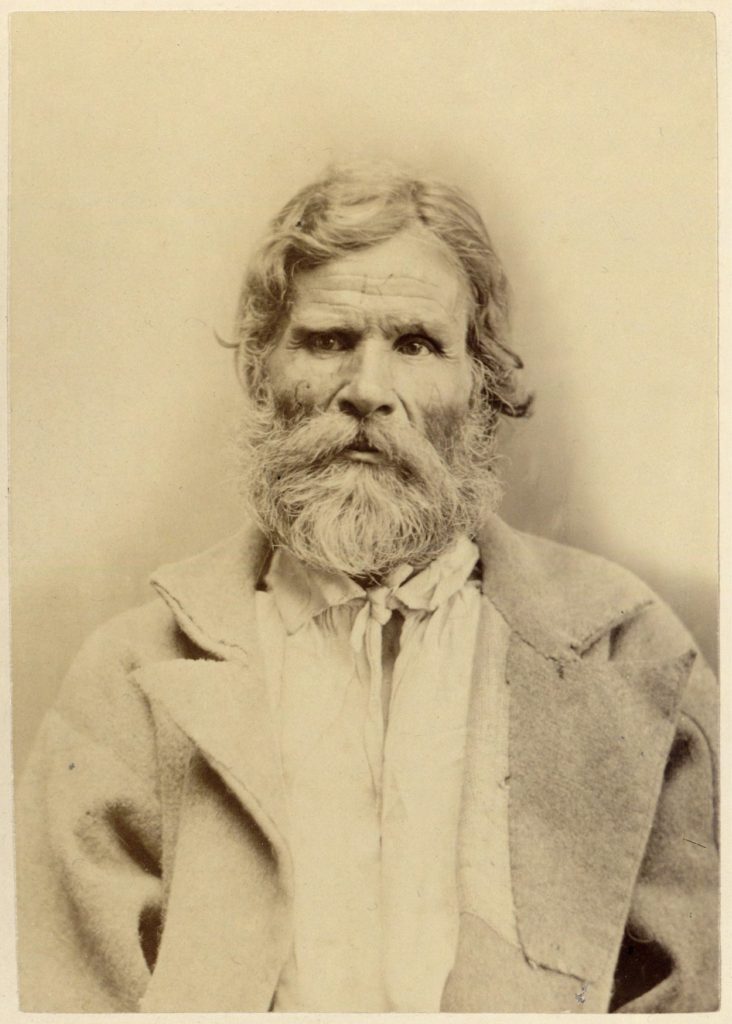

Из альбома Нерчинской каторги, 1891. Фото: humus.livejournal.com

Из альбома Нерчинской каторги, 1891. Фото: humus.livejournal.com

Как отмечал в 1872 г. Н. М. Ядринцев, характеризуя русскую общину в тюрьме и ссылке, идея побега и бродяжничества играла особую роль в менталитете нашего народа. В этом смысле освоение сибирских просторов открывало совершенно другие возможности по сравнению с европейской частью страны. Низкая плотность населения, огромные пространства и природные богатства воплощали мечту о свободной жизни без контроля и давления центральной власти, без крепостного права.

В то же время сама власть рассматривала потенциал Сибири иначе. Неслучайным символом покорения земель за Уралом становится острог.

Еще при Петре возникает мысль об использовании каторжников как рабочей силы. Благодаря огромным массам ссыльных население Сибири возрастает в XVIII в. на 350 тысяч человек. Между 1770 и 1820 гг. число русских в Сибири удваивается, в 1820–1854 гг. оно увеличивается еще на сорок процентов. Несмотря на обилие пенитенциарных заведений, демографический состав Сибири делает ее в общественном сознании дикой, «внезаконной» и символически «другой» (потусторонней) страной. Пытаясь преодолеть такое отношение, генерал от инфантерии Анненков пишет в 1852 г., что Сибирь для нас не чужое место, Сибирь — это часть России и одна из важнейших ее частей...

С начала XVIII в. в России широко применялось клеймение людей. Крестьяне практически всех регионов были обязаны иметь на теле знак своего владельца. Согласно указу Петра I от 1712 г. клеймили левую руку рекрутам, втирая в место ожога порох. До 1757 г. осужденным вырывали ноздри и выжигали на лбу и щеках буквы «ВОР» и «КАТ». Кроме того, людей клеймили аббревиатурами «СК» — ссыльнокаторжный, «СП» — ссыльный поселенец. Это жестокое наказание, призванное обозначить статус осуждаемого, его инакость и обособленность, сохранялось вплоть до конца правления такого столь гуманного и просвещенного императора, как Александр I.

Клеймение, позаимствованное у греков и римлян, продолжало традиции ранних эпох и было совершенно отчетливой разновидностью гражданской и физической казни. Собственно, идея, согласно которой человек отвечает за совершенное преступление целостностью своего тела, не нова, мы видим ее в основе юридической системы Хаммурапи почти четыре тысячи лет назад. Вне всякого сомнения, она лежала в основе законодательных норм большинства государств древности. То, что мы до сих пор поминаем ветхозаветный принцип «око за око, зуб за зуб», а некоторые народы традиционной культуры его используют, говорит о многом: не только об укорененности библейских норм, лежащих в основе современной европейской цивилизации, но и о живучести архетипа. Семантически подобные действия вполне прозрачны. Они преследуют целью восстановить нарушенное равновесие применением адекватного действия. В своем историческом развитии эта идея привела к нарушению симметрии, когда за любое серьезное преступление человек стал отвечать целостностью своего тела. Но и в этой идее можно рассмотреть все признаки мифологического мышления, связанного с антропоморфизацией вселенной. Почему на первый план в системе наказаний долгое время выдвигались не просто ограничение свободы, материальные компенсации или принудительный труд, а воздействия, затрагивавшие телесность преступника? Не забудем и про длительную практику судебных схваток и испытаний, когда победившая сторона объявлялась невиновной. И широко известная цитата из «Кавказской пленницы»: «Это оскорбление можно смыть только кровью» — тоже органически связана с комплексом архаических представлений.

Клеймение преступников было редуцированной (более щадящей и символической) формой казни в европейских странах вплоть до относительно недавнего времени. Чтобы не ограничиваться примерами из отечественной истории, приведем литературный пример из романа Александра Дюма. Конечно, речь идет о коварной леди Винтер, носившей на плече знак в виде королевской лилии, выжженный рукой палача, знак, от которого она безуспешно пыталась избавиться...

В 1828 г. генерал-адъютант Прянишников предложил наносить метку на руки беглых и затем пойманных ссыльнопоселенцев, с тем чтобы облегчить их идентификацию при возможном побеге. Такие клейма отражали бы физическое состояние, а не были бы мерой наказания. Именно поэтому Николай I первоначально не поддержал подобное нововведение. Однако в 1845 г. царь все же отдал распоряжение клеймить беглых каторжников и ссыльных. Тогда же министр внутренних дел Перовский придумал регламентировать надписи в клеймах как обозначение статуса в зависимости от меры наказания. Впервые стало применяться клеймение бродяг в европейской России, а не только беглых и ссыльных в Сибири. В 1846 г. в соответствии с этим законом заклеймили около тысячи человек. В следующем году — уже в три раза больше. Согласно концепции Э. Шрэдер, именно этот период служит поворотной точкой в возникновении специфической тату-культуры в криминальном мире России.

Из альбома Нерчинской каторги, 1891. Фото: humus.livejournal.com

Из альбома Нерчинской каторги, 1891. Фото: humus.livejournal.com

По мнению пенсильванской исследовательницы, в мироощущении носителей этих знаков клеймо становится не знаком наказания, а атрибутом их социальной принадлежности, того самого «состояния». Учитывая специфическую роль, которую играют бродяги и странники, «калики перехожие» в поздней истории имперской России, к этому тезису нужно отнестись с особым вниманием...

В конце XIX — начале ХХ вв. российские криминалисты и этнографы начинают профессионально изучать преступную среду. Эти первые исследователи отмечают, что наиболее привилегированное положение в чрезвычайно иерархическом тюремном мире занимают бродяги, называвшие себя в тот момент «полевыми дворянами». Среди ссыльных и прочих осужденных они считались аристократами. По словам криминалиста Шрейтерфельда, бродяги называли себя «почтенными жителями тюрьмы». По мнению Свирского, воровское братство, осознавая свою обособленность от мира за пределами тюрьмы, от честного общества, пытается создать для себя внутри тюрьмы привилегированную, аристократическую касту. «Бродяга» — высший титул заключенного того времени.

По мнению Э. Шредер, в своей строгой иерархии российский преступный мир конца XIX — начала XX вв. стал соответствовать российскому общественному устройству, насаждаемому начиная с правления Петра I, когда каждому чину должен был соответствовать свой порядок. Это объяснение кажется нам наивным. Впрочем, нельзя не признать, что иерархическая структура российской тюрьмы заслуживает пристального внимания как весьма наглядный пример самоорганизации изолированных человеческих коллективов, как модель карцерной группы, способная многое рассказать о мотивах общечеловеческого поведения.

Итак, возможно, в конце XIX в. складываются некоторые культурные стереотипы тюремной жизни, в основном дошедшие до современности. В том, что это культура, точнее субкультура, сомневаться не приходится: у нее свой язык, литература, песни, система ценностей, определяющая отношение к основным понятиям жизни и смерти — к любви, дружбе, к героизму, печали, обиде. Язык «странников» и бродяг недоступен для непосвященных. Собственно говоря, уже Ядринцев подмечает у российских бродяг конца XIX в. ритуалы посвящения, настоящие «обряды перехода», связанные не только со знакомством с секретами корпорации, но и с «вживанием» в нее. Здесь нужно сказать, что для тюремной среды, как, по-видимому, для всех карцерных групп в целом, характерна активизация архаического мышления. Очевидно, в таких условиях вступают в действие древние механизмы самоорганизации человеческих групп, характерные еще для первобытного общества. Разумеется, в поздних изолированных коллективах, о которых идет речь в этой главе, эти процессы протекают в деформированном, искаженном виде. И тем не менее по отношению к карцерным группам вполне можно говорить о ритуализации жизни, о появлении устойчивых норм поведения, традиций, отступление от которых карается так же строго, как нарушение священных норм мироустройства в древности.

Итак, еще в XIX в., чтобы занять свое место в сложной иерархической системе, новичок должен был пройти своеобразную инициацию. Впервые попавший в тюрьму бродяга должен был доказать, что он принадлежит к аристократии преступного мира. Знаки на теле подкрепляли социальный статус. Шрамы и ожоги были способны доставить особый престиж своему владельцу, поскольку говорили о его богатом опыте.

Следующий шаг в создании выразительного языка — нанесение собственно татуировок на тело уже самими заключенными. Наколки в местах заключения становятся определяющими статусными знаками, позволяющими, по словам отечественного криминалиста А. Бронникова, собравшего коллекцию изображений из сотен криминальных татуировок, «отличить овцу от серого волка».