Соберите гербарий

Послесловие к «Тишине и старику» Михаила Пантюхова — великолепного изгоя Серебряного века

Вильгельм Хаммерсхёй

В отличие от своих многочисленных тезок вроде Лермонтова, Булгакова, Пришвина, Михаил Пантюхов практически не известен ни широкому, ни узкому читателю. Что не делает его менее значимым, а то и, напротив, лишь утяжеляет его вес для подлинных ценителей изящной рускофонной словесности. О том, кем был создатель чарующего романа «Тишина и старик», читайте в послесловии к одноименной книге, которое написал для издательства Common Place (ранее «Грин Плюй») Роман Королев — постоянный автор «Горького» и ведущий телеграм-канала «Темная культурология».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

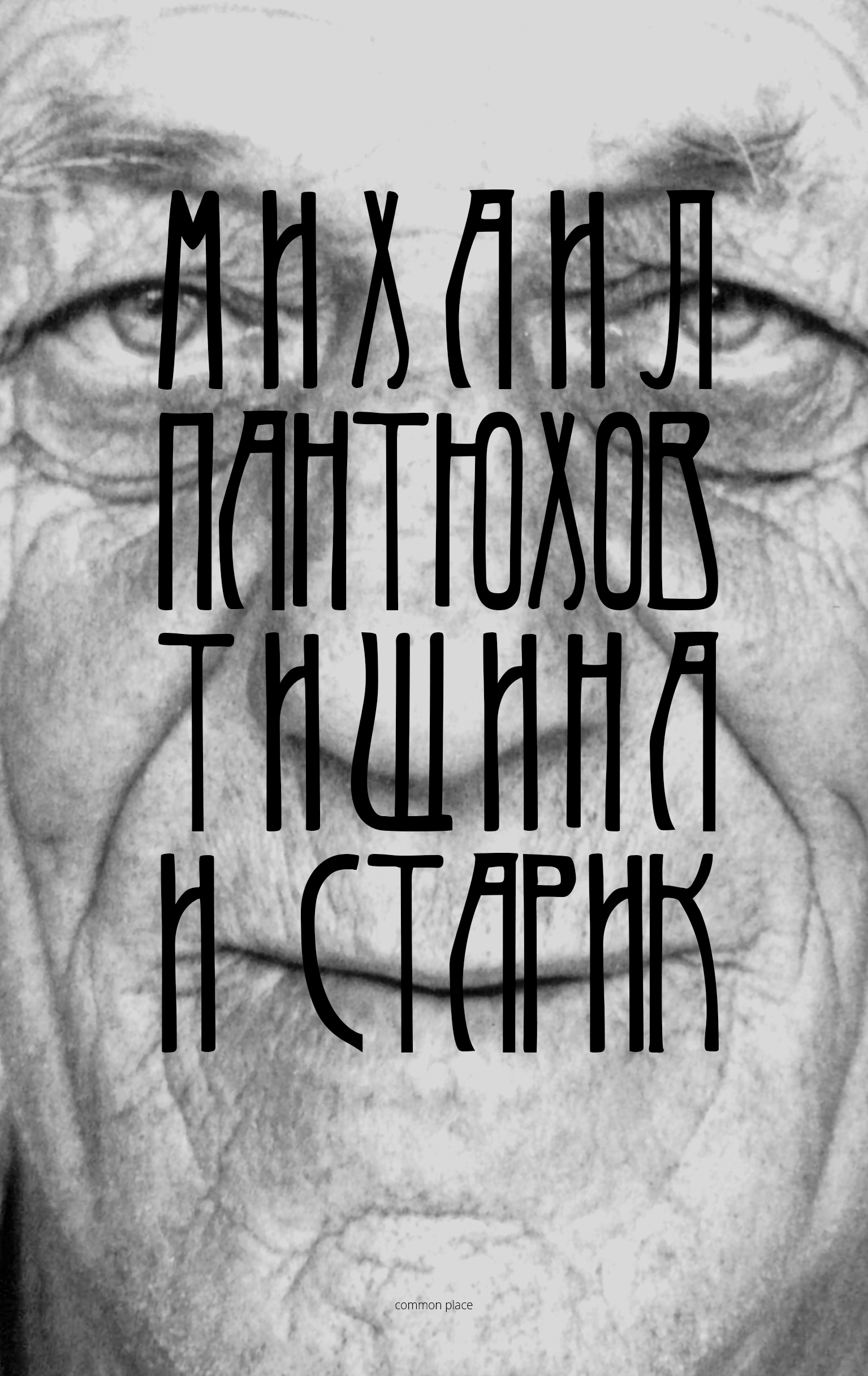

Михаил Пантюхов. Тишина и старик. М.: Common Place, 2026

I

Михаил Иванович Пантюхов, рано умерший и мало кому из большой публики известный писатель, был и писатель, и человек незаурядный. Он писал немного, но по-своему...

Как натура исключительная, со сложною и утонченною психикой, переживший и перечувствовавший все, что волновало и волнует русских образованных людей двадцатого века, Михаил Иванович не уложился в рамки как в своих тревогах и отрицаниях, так и в стремлении найти выход из них в обращении к Богу, он не шел шаблонными дорогами и сохранял свою собственную, только ему принадлежащую, физиономию.

«Михаил Иванович родился 4 января 1880 в Петербурге, умер 13 мая 1910 года в Киеве...» — так начинается предисловие, написанное Иваном Пантюховым к дневнику своего сына, которого он, пусть и ненадолго, но пережил.

Для вхожего в богему Серебряного века литератора, который знался с Брюсовым, поддерживал переписку с Блоком и мог послужить одним из прототипов булгаковского Мастера, «широкой публике» (да что там — публике специализированной) о Михаиле Пантюхове действительно известно прискорбно мало, и даже сам его родитель может показаться фигурой лучшим образом изученной.

Родившийся на свет в 1836 году в Черниговской губернии и окончивший медицинский факультет Киевского университета Иван Пантюхов начал врачебную карьеру в действующей армии на Кавказе, а продолжил ее участием в Русско-турецкой войне (1877–1878) и службой бригадным врачом Пятой саперной бригады в Одессе. Назначение в Петербург, где Пантюхов-старший возглавил статистическое отделение Главного военно-медицинского управления, не принесло ему счастья, и, будучи уже разменявшим седьмой десяток лет человеком, он использовал свои связи, чтобы вновь оказаться военным врачом на Кавказе. Выйдя же в отставку, Иван Пантюхов осел в поместье под Киевом, где и встретил в 1911-м свою смерть.

Иван Пантюхов активно публиковался в медицинских журналах своего времени и использовал все представлявшиеся ему в ходе разъездов по окраинам Российской империи возможности для штудий в области физической антропологии, а если быть более конкретным, то теории метисации, то есть смешения людей из разных рас и этносов между собою. Местом, где вершится расовая история человечества и рождаются новые антропологические типажи, по Пантюхову-старшему, являются города, а понимание биологических характеристик составляющих их социальных групп необходимо, чтобы выработать грамотную государственную политику.

Историк Марина Могильнер пишет, что Иван Пантюхов был одержим идеей выведения идеального метиса населяющих империю народов, который уже в силу усредненных своих антропологических характеристик будет являться идеальным ее гражданином: «северорусского, сероглазого, крупноносого». Речь здесь идет не об ассимиляции малых народов «титульной нацией», а именно о том, чтобы калькулировать из множественности россиян некоего «среднего арифметического», пропорционально наделенного чертами разных антропологических типов. Примечательно, что этот проект имперского смешения уже начал, по мнению Пантюхова, называемого Могильнер «умеренным либералом», реализовываться в Государственной думе, большинство членов которой относилось к интересующему его расовому типажу, а следовательно, именно такой типаж пользовался наибольшим доверием у избирателей.

Евгенический проект Пантюхова-старшего, который человеку века сегодняшнего может показаться проявлением безумия, Могильнер считает вполне типичным для русского модерна с его еще ничем не поколебленной верой в возможность конструктивистских экспериментов над обществом. Иван Пантюхов, согласно исследовательнице, всего лишь «поколенчески и мировоззренчески был человеком либерально-консервативной эпохи Великих реформ», а его уже сыновья станут «реализовывать постлиберальные жизненные сценарии, в диапазоне от богоискательства и увлечения декадентской литературой (сын Михаил) до эстетизации силы и социальной солидарности на основе идеи нации (сын Олег)».

Теперь — о сыновьях. Всего их у Ивана Пантюхова и его супруги, дочери главного врача Киевского госпиталя Ольги фон Кнорринг, было пятеро: химик, военный врач, агроном, писатель и военный. О том, кому из Пантюховых доведется стать литератором, вы уже догадались, а воинскую стезю изберет для себя самый младший из братьев, Олег, родившийся на два года позже Михаила. Он получит чин поручика лейб-гвардии, прославится как зачинатель скаутского движения в России, будет воевать с большевиками и сбежит после поражения белых в Турцию, а оттуда переберется в США. Благодаря оставленным Олегом мемуарам, книге «О днях былых. Семейная хроника Пантюховых», мы имеем возможность представлять себе, в какой атмосфере проходило его и Мишино детство.

Олег Пантюхов пишет, что их отец очень рано распознал в маленьком Мише «талант, если не гений», и принялся особенно часто беседовать с ним на темы поэзии и философии. Таким образом чтение и декламация, которые ранее были общим делом ребят, «перешли всецело в Мишины руки, так же, как постепенно перешла к нему и наша библиотека». Наклонности литератора его брат впервые реализовал, опубликовав в возрасте десяти лет заметку о прогулке к Зедазенскому монастырю в журнале «Задушевное слово».

Окончив гимназию в Тифлисе, Михаил избрал для поступления естественный факультет Московского университета, который, впрочем, вскоре сменил на историко-филологический и уже тот закончил с отличием. Нетрудно предположить, что первоначальный выбор был сделан юношей под влиянием отца-антрополога; куда сложнее оценить, до какой степени подобное влияние юношу тяготило.

«Моя жизнь была невыразимо исковеркана тем, что я сын антрополога. Я всегда был поэтом и разумеется гораздо раньше развернул бы мои крылья, если бы не висели надо мною вечно слова отца: „факты... факты... наблюдай. Все остальное пустяки”. И я медленно и верно погибал — дикая птица с обрезанными крыльями. Не мог я жить на одной земле! Но вот теперь уже все проходит», — такие чувства он, между прочим, фиксирует в декабре 1903 года у себя в дневнике.

Со слов Олега Пантюхова мы знаем, что его младший брат начал «много и серьезно писать» в 1905 году, в возрасте 25 лет. В том же году тот побывал в Лондоне и Париже, а еще до своей поездки свел дружбу с Виктором Гофманом, Блоком, Бальмонтом и Брюсовым. Судя по переписке Михаила с отцом, Брюсов приобщил его к спиритическим упражнениям. Как эти упражнения оценивал сам Михаил, нам доподлинно неизвестно; отец же его написал, что «спиритизм любопытен», однако «у хороших спиритов непременно в мозгу что‑то шатается», от чего те «к серьезным, особенно научным, трудам мало годны».

Вращаясь в кругах московской и петербургской литературной публики, Пантюхов, сколь можно судить, оставался о ней не самого высокого мнения. Брюсов казался ему похожим «не то на хищную птицу, не то на нильского крокодила», Гофмана он считал человеком из другого, враждебного мира и даже поразительный Белый временами представлялся нашему герою «чем-то вроде идиота». Московские декаденты, был уверен Пантюхов, его до конца не понимали, да и вообще не понимали многого, и из них всех приблизился к пониманию разве что Александр Блок. Единственный же человек, которого Пантюхов готов нарекать своим литературным братом, — это Леонид Андреев, лично ему не встречавшийся.

Пантюхову претила завороженность декадентствующей богемы революцией: он находил революционные убийства «отвратительными и тупыми», революционную агитацию «глупой и бессмысленной» и говорил приятелю, что «консерватизм выше и благороднее либерализма». Вороные лошади и офицерские мундиры лейб-гвардии Конного полка казались Михаилу милее революционных толп, и сам он пытался поступить на военную службу, но безуспешно, не будучи по какой-то причине признан «вполне благонадежным». Склонность к подобному направлению мысли (в отличие от любви к антропологии) была, по нашему впечатлению, у Пантюховых семейственной: вот и его «умеренный либерал»-отец на дух не переносил интеллигенцию и думал, что русским людям не нужны «ни университеты, ни современные гимназии», от которых в голове только начинает шуметь революция, а вместо них лучше было б открыть такие школы, где учитель вместе с учениками займется скотоводством и будет «петь патриотические песни».

Михаил Пантюхов верил, что написанная им повесть положит «начало конца революции», как ту понимала русская интеллигенция, но вместо этого получилось нечто совсем иное: если «Тишина и старик» нечто и похоронила под собой, то уж никак не революцию, а собственные его надежды, связанные с литературным поприщем.

«Ничего более кошмарного в своей жизни не читал», «образец типично вырожденческой больной литературы», «повесть открывает дорогу в литературу подлинным запискам сумасшедшего» — таковы были типичные отзывы на книгу «Тишина и старик», изданную Михаилом в 1907 году на деньги старшего из своих братьев, Николая (тот перебрался в Москву и, управляя фабрикой, мог оказывать родственникам вспомоществование).

Нельзя при этом сказать, что эта книга осталась полностью не оцененной никем из современников: литературный критик символистских «Весов» Борис Садовской, например, писал, что повесть Пантюхова «ценна как художественная исповедь, как дневник нового человека, пережившего вечные впечатления и сумевшего записать их без рисовки перед самим собой». По форме «Тишина и старик» показалась Садовскому несколько похожей на «Возврат» Андрея Белого, однако если поэтику Бугаева критик посчитал нужным сравнить с дворцом посреди цветущего луга, «то творчество г. Пантюхова уподобляется сумрачному туннелю, прорытому в недрах гигантского города». Садовской также вполне верно угадал, что «Тишиной и стариком» Пантюхов «обрисовался весь до конца», а дальнейшие его произведения послужат разве что дополнениями к этой повести. Таких произведений и не последовало, и прочее опубликованное наследие Пантюхова ограничивается немногочисленными стихами и рассказами.

Возлюбленная Белого и Брюсова Нина Петровская сочла Пантюхова талантливым, однако отмеченным печатью «психического разложения», а все его творчество проникнутым «какой-то платонической некрофилией». Его герои, писала она, «распались, разложились и в мире копошатся, как клубок могильных червей. Их безумие — это возвращение к облику звериному, это прямой путь в психиатрическую лечебницу для безнадежно больных».

Действительно, не перенеся обрушившихся на его долю эмоциональных испытаний, Михаил Пантюхов принял решение добровольно себя затворить в Киевской психиатрической лечебнице, где спустя некоторое время скончался: вполне вероятно, что по собственной воле. Именно так это представляет, во всяком случае, например, поэт и мемуарист Владимир Пяст, называвший образ жизни Пантюхова в последние годы столь аскетичным, что тот уже приучал себя обходиться без речи и пищи.

Украинский литературовед Вадим Скуратовский склонен, как пишет Могильнер, полагать, что именно Михаил Пантюхов послужил прототипом булгаковского Мастера. Живя в то время в Киеве, Булгаков мог слышать об ужасной этой судьбе и, памятуя о ней, определить впоследствии в психиатрическую лечебницу собственного писательствующего героя. В такой точке зрения есть правдоподобие, однако можно предположить, что Мастер имел под собой несколько прототипов, включая самого Булгакова, а Пантюхов явно не был первым на свете душевнобольным литератором — и последним из их числа не будет.

II

Рассмотрев автора, обратимся к его произведению. Итак, есть молодой человек по имени Юрий и девушка Женя. Их влечет друг к другу, юноша все отчетливее понимает, что не сможет без этой девушки обойтись. Он пытается найти взаимопонимание с ее странноватыми пожилыми родными, а потом уводит Женю из дома, чтобы начать с ней новую, совместную жизнь.

В немудреную эту историю в качестве действующего лица вмешивается сам город, где живут эти молодые люди. Город, на протяжении всей повести не названный по имени, так что мы вправе угадывать в нем черты и Киева, и Петербурга, и любых иных агломераций дореволюционной России. Город подсказывает Юрию иррациональное решение не явиться на свидание с возлюбленной — и город же делает так, чтобы все улицы вели к ее дому, делая неизбежной их встречу.

Город умеет очаровывать сердце печальной своей красотою и утыкать прохожего носом в собственное его ничтожество безжалостностью нависших над ним громад. Город наблюдает за пешеходами, направляя на них бредовой свет фонарей, и даже те дома, что его составляют, куда больше похожие на диких зверей, затаившихся в засаде, чем на сложенные рукой человека нагромождения мертвого камня: «Черные глыбы домов вздымаются во мраке над бушующим городом, как громадные звери, раскрывшие пасти... поднимаются вверх, стройные и одинокие как башни... лежат рядами как отдыхающие послушные животные...»

В городе, сколь можно судить, наступила поздняя осень — время, что наиболее тягостно для рассудка, и бредут его улицами больные, осунувшиеся, балансирующие на грани лихорадочного припадка герои-сомнамбулы, чей блуждающий взор нет-нет да и выхватит из безликой толпы, заполняющей улицы, некую новую и еще более жуткую физиономию: женщину, бьющуюся в уродливом танце, проститутку, чудных людей без верхней одежды, человека с пластырем на лице и неживыми глазами.

Люди, собравшись вместе, строили город для собственного удобства, но дальше тот зажил собственной жизнью — и не похоже, что теперь он считает человека своим владельцем. Впрочем, похожая история случается со всем, что человек творит из материи: даже простейшие бытовые вещи вместо того, чтобы оставаться слугами, превращают своего «хозяина» в пленника. Хищная эта природа вещей раскрывается у Пантюхова одновременно комически и жутко: шкаф дома у Жени кашляет, кресло может схватить человека и не отпускать, мебель, смешавшись с членами ее семьи, не выпускает девушку на свободу: «Меня не пускают... Стены, мебель, двери... Дедушка... Они все смотрят на меня... Мешают... А дедушка сказал, чтобы я не отходила от него».

Кошмарный, своевольный, болезненный, чарующий и жестокий город, сводящий с ума своих обитателей страшнее, чем самое ядовитое болото, и безжалостный к людским страданиям тверже, чем безводная дикая пустыня, изображается Пантюховым в стилистике, близкой к экспрессионистской прозе (не зря же автор называл своим литературным братом Леонида Андреева). Отобразить то страшное воздействие, что оказывает на человеческую психику мегаполис, — вот задача, которую ставили перед собой многие современные Пантюхову литераторы, однако решением этой задачи «Тишина и старик», на наш взгляд, не исчерпывается — повесть замахивается на критику направления, в котором движется человеческая цивилизация в целом. Желание подвергнуть осмеянию весь человеческий миропорядок вполне определенно проговаривается Пантюховым в кратком предисловии к своему сочинению: «Повесть по форме, „Тишина и старик” по своему внутреннему содержанию является мiровой сатирой. Для правильности понимания моей повести этот второй смысл ее надо иметь в виду».

Переломный момент в сюжете произведения наступает, когда, устав от декадентских шатаний Жени, Юрий сдает ее в психиатрическую лечебницу и остается в доме с ее отцом: тем самым, что вынесен в заглавие повести как «старик». Старик совсем не похож на героев, с которыми мы привыкли иметь дело до этого: он крепко стоит на ногах, и его так просто не назовешь сомнамбулой. Он настаивает, что каждый человек должен быть приставлен к труду, с подозрением относится к творческим людям, отговаривая протагониста общаться с поэтом, и пристрастно подбирает себе жильцов, приходя в ужас от приглашенного Юрием человека-обморока.

Домовитая рачительность сочетается в старике с упоением иррациональностью власти. Обустроив во дворе домики для домашней птицы, старик ухаживает за курами с великой заботой, называет «умной птицей» (а гусей так и вовсе по уму ставит выше человека), разговаривает с ними — и без суда вершит над ними скорую казнь. «Так он зарезал раз лучшего, громадного петуха, ухаживавшего в то время за курицей. „Пойди-ка сюда, человечек”, — сказал он ему, ласково кивая головой. „Не бойся, я тебе ничего не сделаю”. И, приблизившись к нему, внезапно ударил его ножом» — после чего, пораженный бессмысленной жестокостью собственного поступка, сам затрясся в истерике.

Старик с его курьими домиками обнаруживает, рискнем мы предположить, известное сходство с Пантюховым-старшим и его антропологическими прожектами. Однако еще большее сходство в этом эпизоде он демонстрирует с тем всеобщим отцом, что ждет верящих людей за небесами и вмешивается в ход человеческой истории, карая и милуя созданий своих в соответствии с логикой, абсолютно им непостижной.

В некоторых местах повести это подобие старика Богу проговаривается автором специально. «А ведь наш старик-то думает, что он Бог», — говорит Юрию юродивый Кирилл, обративший внимание на подобие старика облику Господа в местной церкви. Однако вопреки собственным фантазиям на этот счет старик не является настоящим Богом: он только подражает ему, подобно тому, как неумелый гностический Демиург воображает себя подобным Абсолюту, царя над сотворенным собой никчемным мирозданием.

Сами подумайте: какой Бог станет сожалеть о безвинно убиенной собою же жертве, терзаться сомнениями и трусить? Вот и старик на деле прекрасно понимает ограниченность своей власти и молится «другому старику», который, в свою очередь, молится третьему, а тот — четвертому: так в ироническом ключе пересказывается Юрием античная теория эманаций, каждая из которых оказывается все менее совершенной, чем предыдущие. И только на вершине этой лестницы находится Абсолют, который в непостижимой своей трансцендентности не нуждается ни в каких объектах и ни в одном собеседнике и целую вечность проводит за самонаблюдением: «молится на свой собственный пупок».

Страх старика перед подлинной божественной властью проявляется особенно ярко в его боязни грозы и молнии, пробуждающей в нем нуминозное чувство: «старик все время поднимал глаза наверх, а губы его неприятно напоминали кончики трех пальцев, сложенных для молитвы».

И тем не менее даже такой, трусливый и тщедушный, демиург способен причинить много зла созданиям управляемого им космоса. Юрия он убеждает заниматься трудом, чего тот всячески старается избегать, прекрасно сознавая бессмысленную и унизительную тщетность такого занятия, как работа: «когда-то я тоже работал и ходил по разным коридорам... пока окончательно не убедился, что все пути ведут одинаково в гроб». Женю он и вовсе упек в сумасшедший дом, удалив из мира и репрессировав ее разрушавшую его тупой порядок иррациональность, и теперь она томится в заточении, словно София Премудрость Божия, плененная в материальном мире глупыми и злыми ангелами и томившаяся в греческом борделе, откуда ее выкупил Симон Волхв. Старик одновременно жалок и грозен, немощен и вездесущ, он умеет проникать в каждую из людских душ, ведь живя в стариковском космосе, невозможно не нести на себе стариковскую печать: «И сейчас же вслед за этим он увидел, что все прогуливавшиеся тут — взрослые и дети — были стариками. Он жадно всматривался во все вновь надвигающиеся на него лица, и с каждым новым лицом все яснее и яснее вспоминался ему старик. Через глаза, через рты, через их маленькие самодовольные умы — через все эти тысячи прорубленных сюда дыр — смотрело на него единое лицо старика. Дураковатая улыбка плавала на нем».

Старик может, правда, сказать в свое оправдание перед Юрием, что это ему герой обязан за дарование жизни его Жене (Жене), но ведь может быть и так, что он совсем ее не творил, а похитил откуда-то и заточил в тюрьме своего мироздания: «Я не верю, что это был твой отец. Я думаю, что он просто украл тебя откуда-нибудь». Да, такой вариант развития событий представляется нам куда более вероятным.

Мыслимо ли обрести в этом мире спасение от стариковской власти? Для этого достаточно покинуть пределы города и, отбросив память о первородном грехе, вернуться в состояние первозданной чистоты и неиспорченности социумом: «По дороге они сбросят с себя эти смешные одежды, в которые, подражая другим людям, они одели свои тела. И они снимут личины со своих лиц и развеют по ветру свои недавние мысли, рожденные духотою комнат и улиц...» Конечно, и природа уже в значительной степени несет на себе печать человеческого скотства, но если идти сквозь лес достаточно далеко, все еще сохраняется возможность выбраться на дышащий свободой простор. Туда, где нет старика и нет его слуг, принимающих за Бога туповатое божество модерна с его психиатрическими лечебницами и клетями, поделенными на которые он желал бы видеть весь мир; его культом труда, полезности и рациональности; его отношением к человеку как к объекту в бесконечном круговороте материи: так старик печалуется о мертвых телах, бесцельно гниющих в земле вместо того, чтобы напоследок послужить прокормом свиньям (ожидающим собственного череда быть съеденными). Известной банальностью являются рассуждения о том, как тот или иной писатель на заре эпохи модерна предугадал идеологические изгибы, которыми двинется дальше XX век, однако упомянутый эпизод на кладбище выглядит действительно забавной иллюстрацией к тому, как максимальная утилитарность обращения с трупами будет встроена в раннесоветский дискурс «научного социализма». «Если труп утилизировать, на какую сумму можно получить веществ? Какие вещества? Что полезнее для круговорота веществ в природе — закапывание трупа или пепла сожженного?» — такими вопросами, как сообщают нам исследователи, задавались в довоенном СССР посетители крематориев

Но давайте все-таки вернемся к Жене и Юре, которые на протяжении сцены в лесу чуть ли не единственный раз за всю повесть получили возможность побыть радостными и спокойными, не будучи терзаемыми ни внешними обстоятельствами, ни очередными болезненными фантазмами. Увы, этот путь для них заказан, и, даже избавившись от старика, Юра не сможет быть счастлив со своей избранницей. Вместо истории ухода в лес мы прочтем страшную историю уродования и умирания Жени, а затем медленного затихания протагониста возле трупа возлюбленной в заключительной, наиболее энигматичной части повести, где на смену сварливому божку техницистской цивилизации приходит нечто иное, непостижимое, трансцендентное и более вечное, чем сама Вечность: та самая Тишина.

«„Ты — Божество?” — спросил он, обратив свою мысль к ней. „Я — все”, — сказала она чуть слышно, точно боялась, что кто-нибудь может подслушать их».

Путь прочь из города, насколько можно судить, оставался по какой-то причине закрытым и для самого автора, ведь, как пишет Могильнер, именно он оказался «наиболее городским и деклассированным из сыновей Ивана Ивановича»: «Если Олег любил походы на природу, пикники и посиделки у костра — недаром все это стало скаутским ритуалом, — а еще один сын Ивана Ивановича, тоже Иван, был садоводом и жил в деревне, то Михаил предпочитал Петербург. Видимо, он впитал от отца представление о том, что современная история (литература, искусство), сама судьба цивилизации, вершится в городах».

С другой стороны, вера в то, что за пределами вещного мира, управляемого стариком, есть подлинный мир вечной жизни, по-видимому, оставалась одним из главных его переживаний, и, как писал Михаил Пантюхов в 1908 году Александру Блоку, «я называл вас и себя так условно христианами лишь для большей выразительности, и значило это, что на нашем знамени воскресший Иисус, а не могильный червяк».

III

«Тишина и старик» — далеко не самое обычное произведение. Местами оно феерически смешно (чего стоит та часть произведения, где Юрий обживается со стариком), а местами способно своей предельно патологической образностью погрузить во мрак даже самого подготовленного читателя.

Судьба этой повести почти столь же печальна, как история ее автора, однако если в судьбе покойного Пантюхова уже ровным счетом ничего не исправишь, повести нетрудно, по крайней мере, предоставить новый шанс найти своего читателя, чем мы и занимаемся в настоящий момент.

«Сегодня ровно две недели, как вышла моя книга. Мне тяжело. Боже мой, как мне тяжело. Ее не поймут. Конечно, не поймут. Это теперь слишком ясно. <...> Эй, вы — люди! Есть ли из вас сейчас кто-нибудь, кто понял меня до конца? Кто понял, что этой книгой я начал отдавать себя на жертву, что она, может быть, начало распятия моего», — писал Пантюхов в своем дневнике, и мы совсем не тешим себя надеждой, что сами его книгу полностью и правильно поняли. Однако один совет знакомящемуся с ней читателю нам все же хотелось бы дать, и это тот самый совет, который сам Михаил дал Александру Блоку в ответ на его рекомендацию заняться трудом: «Если вы в деревне, то советую Вам заниматься собиранием гербария».

Совет этот абсолютно правилен — и особенно уместным он выглядит именно сейчас, когда я заканчиваю писать этот текст и когда за моим окном открывается вид на такую чудесную осень.

Отправляйтесь за город.

Соберите гербарий.

В мире, где сама мебель выглядит так, словно способна на вас наброситься, все дороги ведут по направлению к гробу, а у каждого человека застрял в груди стариковский осколок, нелегко придумать себе занятие более душеспасительное, чем собирание листьев.