Смерть — это крошечный человечек

Из книги воспоминаний о Давиде Самойлове

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

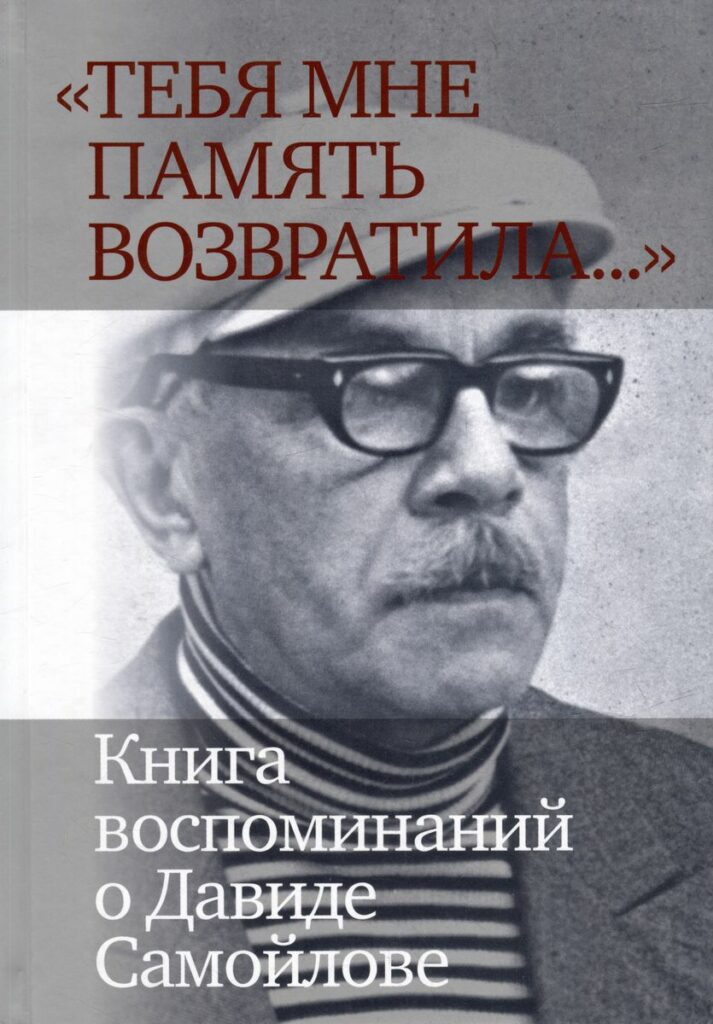

Сост. А. Д. Давыдов и Г. Р. Евграфов. «Тебя мне память возвратила...». Книга воспоминаний о Давиде Самойлове. М.: Центр книги Рудомино, 2023. Содержание

Говоря о том о сем за чуть ли не — страшно сказать — полстолетия нашей дружбы, мы с Давидом Самойловым как-то договорились до Смерти.

Говоря о том о сем за чуть ли не — страшно сказать — полстолетия нашей дружбы, мы с Давидом Самойловым как-то договорились до Смерти.

— Нет, Смерть совсем другое дело... Во-первых, ее никто никогда не видел.

— То есть как?

— Да вот так... Не мертвецов, конечно, а Смерть.

— А когда кто-нибудь отдает концы?

— Это — умирание... А в конце концов — покойник.

— А на войне?

— И на войне то же самое. Там либо грудь в крестах, либо голова в кустах...

— У Марка Аврелия где-то сказано: пока ты живой, ты еще ее не видишь. А когда она явится, ты ее уже не видишь, потому что ты мертв... Я не о воображении говорю, а о некой безусловности.

— Ведь ее можно представить себе, ну, как образ воздуха, что ли, или там глубины. Например, когда она начинается и где ее пределы...

— А придумать и изобразить графически или там живописно? Во всех подробностях?

— Но ведь это будет не она, а лишь ее знак. Иероглиф, так сказать, которым можно условиться ее изображать, точнее, обозначать.

— Вот те, что вернулись оттуда, после клинической смерти, потрясенные пережитым, ни о чем, кроме бесконечного коридора, не говорят, или о вспышке слепящего света за каким-то там поворотом...

— И у всех, в общем-то, один и тот же образ — коридор, поворот...

— А вот кому-то когда-то пришла в голову гениальная идея — прозреть ее в ожившем костяке и с косой в руках. Эти вещи знакомы всем почти с сотворения мира. Образ косаря. Ощеренный скелет. Улыбка от виска до виска. Ломучесть движений. Поблескивающий в лунном луче череп... поднятая коса — нужно же выкашивать погрязшее в суете и греховности, зажравшееся человечество.

— И пластика танцевальная. Данс макабр.

— В духе Альбрехта Дюрера...

Примерно такой разговор. Запомнились образы воздуха или глубины. Улыбка освещенного лунным светом черепа, от виска до виска, изломанность движений. Весь набор ярмарочных ужасов: скрежет челюстей, лязганье зубов, цеплянье костяшками пальцев за одежду, устрашающий звук точки косы, жуткий скрип онемевших суставов. Леденящий душу хохот. Назначение срока явки на тот свет, срока уже необратимого.

Усопшего часто находят со вздернутыми, скрюченными руками, словно перед концом он отпугивал каких-то адских птиц, с раззявленным ртом, в немом, застылом крике, с несомкнутыми веками над потухшими зрачками, с извернутым костоломной судорогой телом...

Потом родственники приводят в порядок весь этот кромешный результат ее прихода: складывают руки на груди, связывают кисти, поднимают скинутую на пол подушку, смывают со лба холодную липкость страха, подвязывают косынкой челюсть, чтобы не отвисала, кладут на веки по медной монете, чтобы утяжелить их, приглаживают вставшие дыбом волосы и всё... Всё!..

А покинувшая тело душа витает где-то поблизости, дожидаясь прошествия сперва девяти дней, а потом и сорока, и подводит итоги всему, что оставляет тут в сутолоке своей живой жизни...

Почему же, вспоминая Самойлова, Дезика, как звали его друзья, — такого жизнелюбивого и жизнеутверждающего, я прежде всего вспомнил наш разговор о смерти?.. Ведь Самойлов был такой на редкость гармоничный человек. Зная кое-кого из талантливых и, к счастью, реализовавшихся людей в разных сферах искусства, я никого не могу поставить рядом с ним по радостной открытости миру и готовности принять его таким, каков он есть. Всю нашу жизнь у нас на книжной полке стоит фотография, которую моя жена Лиля чудом сохранила со школьных лет. На снимке их компания восьмого класса. Несколько мальчиков и несколько девочек. Чудные лица тех времен! Среди них Дезик Кауфман. Густокурчавый плотный крепыш со сверкающими, смеющимися глазами, полными ума и серьезности. Да к тому же он поэт! Не мальчик, пишущий стихи, а поэт истинный, огромного таланта, со своим голосом, что было ясно всем с давней поры, с первых стихов. Лично мне — когда я случайно услышал (а это было сильно до войны) «Плотники о плаху притупили топоры...».

Познакомились мы с Самойловым в сороковых годах и продружили до самой его кончины. Странно, но в той жуткой жизни мы жили весело, часто встречались, шутили, выпивали, влюблялись в жен друг друга и посторонних девиц, устраивали смешные розыгрыши... Как говорится, игровая стихия была нам в высшей степени присуща. И Дезику чуть ли не больше всех.

Зная за многие годы нашей дружбы его семью, я хорошо чувствовал еврейское начало его личности при всем ее, повторяю, чарующе-гармоническом, так сказать, пушкинском складе.

Иногда трудно было понять, говорит ли он всерьез или валяет дурака, ведет ли он себя по своему естеству или устраивает какой-то балаган, театрик для себя, посмеиваясь над нами и получая от этого большое удовольствие. Взаправду ли ему по вкусу его драповое пальто с буклевой рябью, затянутое в резкую талию, «как у учителя танцев», и берет, сдвинутый набок, или фетровая шляпа с чуть загнутыми полями, или какая-то многоклинная кепка с огромной пуговицей посередке — «мой гороскоп ношу с собой», яркие галстуки или ядовитого цвета свитера? Он ухмылялся в усы и, чуть пришепетывая, восклицал: «Меня одевают как куколку!»

Все это оценивалось и вызывало улыбку лишь до того мгновения, пока он не начинал говорить или, еще лучше, читать стихи. Тогда он был прекрасен, это была его форма существования.

Я довольно слышал декламирующих поэтов, и своими голосами, и нарочитыми, «поэтическими», и внятно, и невнятно, и громыхая, и почти шепотом, так слитно, что едва можно было разобрать слова. Некоторые читали превосходно и выразительно, и ритмично, и певуче, но всегда это были декламирующие или нарочито недекламирующие поэты, которые перед чтением принимали какую-то особую позу, встряхиваясь, изгибали шеи, словно петухи перед кукареканьем. Однако никто, кроме Самойлова, не читал так доверительно-проникновенно, с таким соответствием интонации смыслу, с юмором, вслушиваясь в потаенную музыку стиха. Впрочем, быть может, это говорит во мне мое пристрастие... Он читал, никого не желая ни в чем убеждать, он просто чуть приоткрывал некий до поры сокрытый уголок своей натуры и с радушием принимал тебя в свой глубинный мир, со своими видениями, людьми, пейзажами...

Так почему же, думая сейчас о Самойлове, перебирая в памяти сюжеты нашей общей жизни, в голову прежде всего пришла мысль о смерти? Быть может, потому, что он этот рубеж уже перешел и что это никак не укладывается в моей душе. Конечно, что и говорить, он навсегда останется в русской поэзии и в памяти тех, кто его знал и любил. Но среди живых-то его уже нету. А смерть и даже старость так не шли к нему...

С одноклассниками. Слева направо — Феликс Зигель, Илья Пинскер, Георгий Острецов, ДС. 1935 г. Фото из книги «Тебя мне память возвратила...» (М.: Центр книги Рудомино, 2023)

С одноклассниками. Слева направо — Феликс Зигель, Илья Пинскер, Георгий Острецов, ДС. 1935 г. Фото из книги «Тебя мне память возвратила...» (М.: Центр книги Рудомино, 2023)

Когда Самойлов вошел в возраст, почти ослеп, а холодные токи эстонского ветра со значением обжигали его лоб, настойчиво напоминая, что конец, в самом деле, не так уж и далек, он стал помногу писать. И стихи, и пьесу, и прозу, и непременно отвечал на все письма... Он стал писать, торопясь, но не то чтобы торопливо, а чтобы побольше успеть. Несколько раз в году он наезжал из Эстонии в Москву.

— Симон, — раздавался утром низкий голос в телефонной трубке, и мы уговаривались о встрече.

Я непременно бывал на всех его публичных выступлениях и раз от разу со стиснутым сердцем отмечал, что шаги его на эстраде становились все зыбче, а стекла очков — толще, да и рука его все чаще непроизвольно выдвигалась вперед — не налететь бы на что-нибудь ненароком...

А может быть, мои мысли о смерти связаны с тем, что и мои годы все быстрее несутся под горку, приближая и меня к этому пределу. Да, что и говорить, уходит наше поколение, сильно побитое войной и всем тем ужасом, что захлестнул нас потом... Вот и приходит конец. И именно поэтому память все чаще устремляется к началу нашего пути, к нашим истокам, к нашим гнездам. Почему-то хочется замкнуть дугу от рождения до смерти.

Гнездо Самойлова, дух которого Дезик всегда нес в себе, я знал хорошо. Площадь Борьбы, две комнаты в большой коммунальной квартире на шестом этаже, ореховый гарнитур конца века с перламутровыми инкрустациями, люстра с зелеными подвесками...

Отца Самойлова звали Самуилом Абрамовичем. Он был врачом-кожником и работал в Областной клинической больнице, неподалеку от Рижского вокзала, который тогда еще назывался Виндавским. Лечил больных там до войны и, вернувшись, нового места искать не стал, а пришел в свою же клинику заведующим отделением. Семья Кауфманов была тихой, скромной, безо всяких претензий и на редкость сердечной. Отец — молчаливый, сосредоточенный, как и полагается врачу его специальности. Зато мать — чрезвычайно общительная и говорливая, как птица. Во всех конфликтах своей родни она была третейским судьей, непререкаемым авторитетом. К тому же она славилась своим гостеприимством, и все дни рождений праздновались у них на площади Борьбы. Зайти к Кауфманам и уйти, не выпив чаю и не съев кружка свежеиспеченного пирога, было невозможно... Все это было давным-давно...

Потом Дезик уехал со своей новой семьей жить в Эстонию, в Пярну, и его наезды в Москву были, как правило, краткими и уплотненно-деловыми. Одного его теперь застать было почти невозможно, он был окружен свитой почитателей, которых год от года становилось все больше и больше. Популярность и значение его росли, и каждая следующая поэтическая генерация приносила ему на благословение свои стихи. В последние годы, когда мы появлялись у него на Астраханском, там всегда уже сидел кто-нибудь из знакомых, поговорить на старый манер толком удавалось редко... А тут еще всегдашнее непрекращающееся застолье. Две-три рюмки, и общение уже теряло почти всякий смысл... Но дружба нас связывала удивительная. Ведь не случайно же на двух книжках стихов в дарственных надписях стояли слова: «Моим вечным друзьям...». Кроме всего прочего, это означало, что, встреться мы после сколь угодно долгого перерыва и что бы ни случилось за это время у каждого из нас, мы кидались в разговоры друг с другом так, словно расстались только накануне вечером, не договорив о самом важном...

Прошло уже несколько лет, как Самойлова не стало. Он умер завидной смертью, смертью праведника. Не болел, не мучился, а упал на поэтическом вечере в Таллине.

— Идите, ребята, мне лучше, — сказал он, едва придя в себя. — Идите, ничего страшного, сейчас отойдет, — гнал он столпившихся вокруг, хотя, думаю, понимал, что с ним происходит. Он ведь был очень проницательный, Дезик, и желал в тот миг только одного — остаться в одиночестве, чтобы сосредоточиться и уйти спокойно. Но он еще не видел Смерти, потому что был жив.

И когда я думаю о смерти Давида Самойлова, а я теперь очень часто о ней думаю, я всякий раз вспоминаю, как умер его отец, Самуил Абрамович, и мне почему-то хочется рассказать об этом.

Тогда я еще служил в театре... Значит, тому во всяком случае около сорока лет... Господи, как летит время!..

Как-то на рассвете позвонил Дезик и сказал, что папа умер на даче, в Мамонтовке, и что там никого нет...

Я тотчас поехал. По дороге вспоминал этого милого немногословного старика. А лет ему было, наверно, поменьше, чем мне сейчас...

Я вспомнил, как когда-то на Мархлевке, где жили потом родители Дезика, отдав свои две комнаты в коммуналке молодым, праздновали какой-то день и, как обычно, валяли дурака, паясничали кто во что горазд, пели всякую муру вроде Дезькиной «Было у тещиньки семеро зятьков...». У меня тоже был свой номер, который проходил всегда с успехом. С неимоверным акцентом, подхваченным у моей минской родни, с добавлением жаргонных словечек. Я пел в духе синагогального кантора «Во поле березынька стоя-ала. Во поле кудрыява-ая стояла! Ой, вейз мир, она стояла, ой, а клек цу мир, она стоя-ала!..» Это вызывало смех, и все бывали довольны. Хохотали и старики. Самуил Абрамович сказал, что во мне играет «а пинтеле ид» — еврейская изюминка, и стал просить, чтобы я спел еще что-нибудь в этом роде.

Конец 1950-х гг. Фото из книги «Тебя мне память возвратила...» (М.: Центр книги Рудомино, 2023)

Конец 1950-х гг. Фото из книги «Тебя мне память возвратила...» (М.: Центр книги Рудомино, 2023)

И вдруг меня словно подхлестнуло... У нас издавна в доме среди прочих граммофонных пластинок, еще с дореволюционных времен, была одна с еврейскими молитвами, которые пел тогдашний знаменитый на весь мир кантор. Где-то в далекой памяти моей сохранились интонация и характер мелодии. Языка я не знал и не знаю. Дома у нас не говорили на идиш. Зато я видел «Колдунью» в Еврейском театре с разбитными хасидскими песенками, с немыслимой пластикой...

И прямо словно кто меня толкнул в спину — я встал. И помню, долго стоял так, пока за столом не возникла какая-то удивленная тишина. И тогда я тихо-тихо начал фальцетом напевать что-то в духе молитвенной пластинки. Я произносил какие-то звуковые сочетания наподобие слов, некое звукоподражание в интонации еврейской речи с раскатистым «Р-р-р!», с четким речитативом и долгими напевными руладами, с затаенной печальной яростью. И по тому, как все с напряжением вслушивались, особенно старики, которые пытались разобрать вроде бы такие знакомые слова, я понял, что мой номер удался. Пропев трагическую часть этой молитвы, я, так сказать, вошел в роль фанатичного синагогального тенора, тем более что молитва эта была, скорей всего, отпевальная, и почувствовал, что у меня сжимается глотка и туман застилает глаза. Я вдруг резко оборвал печаль и неожиданно не только для всех, но и для самого себя, затянул разухабистую хасидскую плясовую, вроде тех, что теперь играют в ресторанах за особую плату. Тут все заулыбались и задергались, сидя на стульях... Потом снова цезура, и словно похоронные дроги, тарахтя по булыжнику, не спеша въехали в этот визгливый карнавал и прервали мои веселые вопли с выпученными глазами и большими пальцами «у жилетки»... Ликованье жизни кончилось, пришло время расплаты за все... И снова души вознеслись к Богу, жесткому еврейскому Богу, которого нелегко умилостивить... Что поделаешь, такой уж несговорчивый этот Бог...

Я замолчал. Наступила тишина. И вдруг раздался Дезькин голос:

— Папа, ну перестань... Ну что ты, в самом деле, ведь это дурачество, шутка!..

Самуил Абрамович виновато улыбнулся и повернул ко мне мокрое от слез лицо. Он был искренне смущен оттого, что поддался минуте слабости и давние глубинные волны выплеснулись ненароком наружу, на всеобщее, так сказать, осмеяние. Но никто не смеялся, наоборот, все были растроганы.

— А что ты пел? — спросила взволнованная Цецилия Израилевна.

— Ничего, просто так, — ответил я.

— А на каком языке? На арамейском? — спросил Самуил Абрамович. — Все слова какие-то знакомые, но ничего понять нельзя.

— Да ни на каком. Это просто звуки.

— Удивительный вы народ, — сказал кто-то из неевреев. — Просто звуки, а старики плачут...

Потом меня много-много раз заставляли петь эту «еврейскую песню», как ее с тех пор называли. Все было отрепетировано, звучало лучше, искуснее, но такого впечатления, как в тот первый раз, уже не было. Хоть у стариков всегда затуманивались глаза...

Вот это я и вспоминал по дороге на дачу, где лежал покойный Дезиков отец.

А назад в Москву мы ехали на грузовике. Дело было в воскресенье, и вызвать перевозочную машину из районных учреждений оказалось, как и все в нашей жизни, невозможным. Повезло, что случайный шофер решил подкалымить и повез. По дороге наломали хвойных лап, уложили Самуила Абрамовича поаккуратней, сверху пикейное одеяло, а на него тоже насыпали хвои, на случай, если кто заглянет в кузов. Мало ли...

...Остановились у приемного покоя.

Шофер вдруг стал нервничать.

— Давай-давай, выгружать! — визгливо торопил он.

— Куда?

— Куда хочешь... Давай в темпе... Мне ехать пора. Верно, что нельзя с вашей нацией дела иметь... Понятно говорю? Рассчитывайтесь со мной, и меня тут и не было...

Возле приемного покоя стояла обычная бульварная скамья. Шофер, оглянувшись по сторонам, откинул борт, и я с ним, надрываясь, стали вытаскивать несчастного Самуила Абрамовича... Почему-то тяжесть показалась неимоверной, тело просто вырывалось из рук. Шофер, стараясь не глядеть на покойника, сказал устрашающе:

— Учти, если номер запишешь или еще там какие фокусы, — дачу спалю.

Пока я старательно укладывал хвою на одеяло, грузовик газанул и только его и видели.

И мы с Самуилом Абрамовичем остались вдвоем в воскресный день ранним утром у дверей приемного покоя Областной клинической больницы...

Я долго колотил в дверь, пока заспанный санитар не отворил щелочку.

— Чего?

Я объяснил и показал на скамейку. Дверь тотчас захлопнулась, и было слышно, как накидывают для безопасности железный крюк. Снова принялся я колотить в дверь. В утренней тишине больничного двора мой стук раздавался как начало погрома. Вдруг из-за домика, видно, из другой двери, появилась фигура в накинутом на плечи ватнике.

— Чего надо?

Торопясь, я принялся излагать свою просьбу.

— Гляди, — санитар указал на стеклянную вывеску возле двери. — Ему спешить некуда. Мы здесь для живых. Нынче что, воскресенье? Они, значит, с девяти. Вот ихние работники придут, возьмешь у них каталку и отвезешь.

— Куда?

— На кудыкину гору... В морг!..

— Пожалуйста, дайте каталку. Я мигом отвезу, а вас отблагодарю. Пожалуйста... — Мне казалось, что вежливость — универсальный ключ.

Санитар, ни слова не говоря, повернулся и ушел за домик. Потом загремел крюк, дверь отворилась, и сразу же за дверью я увидел вожделенную каталку.

— Ну неужели жалко дать. Что бы я с ней сделал? И никто бы не узнал.

— А вы зря не разговаривайте, молодой человек. Давайте, что хотели. А то ведь я и передумать могу. Вот не войду в положение — и все.

Я затормошился, зашарил по карманам, нащупал, что надо, и протянул санитару.

— Войдите, войдите, пожалуйста, в мое положение... — У меня прямо кровь отлила от сердца. — Хватит? — с тревогой спросил я.

Санитар внимательно разглядывал бумажку.

— Да разве этого добра когда хватает? Обеднели, что ль, все? Документ давайте.

— Какой?

— Свой. Э-эх, дети. Сдадите каталку — верну.

— У меня нет с собой ничего, — сказал я сразу севшим голосом.

— Ты что, со мной шутки шутишь? — сказал санитар с яростью в голосе. — А ну, выходи из приемного... — и он начал наступать на меня, вытесняя из коридорчика.

— Подождите-подождите, — чуть не закричал я. — Ведь неудобно же получится. Около вас на уличной скамье лежит мертвый человек.

— Неудобно знаешь что бывает?

С Семёном Лунгиным. Начало 1960-х гг. Фото из книги «Тебя мне память возвратила...» (М.: Центр книги Рудомино, 2023)

С Семёном Лунгиным. Начало 1960-х гг. Фото из книги «Тебя мне память возвратила...» (М.: Центр книги Рудомино, 2023)

Тут меня осенило. Я торопливо начал стаскивать куртку. Утренний холод прошиб меня насквозь.

— Вот залог. Возьмите куртку. Привезу каталку — вернете. Она подороже стоит, чем эта железка.

— Закурить есть?

Я кивнул. У меня отлегло от сердца.

— Берите все.

— И на том спасибо. Нищие дети, честное слово. Вот до чего дело дошло... Морг — там. — Он указал на бетонное здание, похожее на заводской цех...

Я подкатил каталку к широкой двери, когда оттуда выглянула, видимо, только что пришедшая дама в очках.

— Что везете?

— А что сюда возят? — ответил я устало. — Покойника везу.

— А каталку где взяли?

— Где надо, там взял. — Во мне снова закипала злость.

— А вы не грубите. С вами вежливо говорят.

— Куда везти, лучше скажите вежливо.

— Подождите, не спешите. Здесь спешить уже поздно. Документы давайте.

— Какие документы?

— Как какие? Справку о смерти.

— Так ведь вот он.

— А кто знает, что он мертвый... Повторяю, справка есть?

— Вот, из мамонтовской поликлиники.

— А из милиции? Что вы ему не помогли на тот свет отправиться.

— Да что вы такое говорите? — Меня прямо передернуло от ужаса.

— Много таких случаев. Могу рассказать.

— Я не знал, что из милиции надо, — решительно сказал я и развел руками.

— В таком случае мы его не возьмем, — сказала дама, поворачиваясь, чтобы уйти.

— То есть как? — Я готов был рычать от отчаяния. — Это отец моего друга. Да вы его, наверно, знаете, это ваш врач, доктор Кауфман.

— Я, кажется, вам уже объяснила, молодой человек, без акта из милиции принять не смогу.

— Его же здесь все в лицо знают. Заведующий кожным отделением...

— А по мне хоть заведующий Красной площадью, — тараторила она, ничего не слыша, ни во что не вникая. — Акт есть — давайте; нет — нет!

— Послушайте, — сказал я. — Сейчас вам просто станет стыдно. — Я откинул с головы Самуила Абрамовича угол пикейного одеяла и еловую ветку.

— Боже, так ведь это Кауфман! — воскликнула она, изменившись в лице и как бы возвращаясь к реальности. — Да что это вы надумали?.. Самуил Абрамович... Ладно, возьму грех на душу, давайте справку.

Я протянул ей бумажку. Она внимательно ее прочла, шевеля губами, и все человеческое вновь стерлось с ее лица.

— Это же областная справка. А Кауфман прописан где? В Москве. А справка должна быть с места прописки. Нет, ничего поделать не могу. Я не смогу его оформить как положено.

— Что значит «как положено»?

— Записать соответствующим образом. Необходимо идентифицировать документ и покойника.

— Но вы же его узнали?

— Лет пятнадцать работаем вместе. Он поразительно сохранил свой облик. Смерть пощадила его.

— За чем же дело стало? Вы же интеллигентный человек...

— Вы моей интеллигентности не касайтесь!.. Дело за справкой. Любая проверка может заподозрить меня бог знает в чем.

— Ну в чем, например?

Говоря это, я потихоньку вдвигал каталку в помещение морга. Вот вдвину, решил я, на всю длину, и брошусь бежать прочь. А куртка? Черт с ней.

— Не надо, не надо, не самоуправничайте, — заметила регистраторша мой маневр. — Давайте все решим мирно, деликатно. Покойник был такой деликатный человек.

Я снова стал приходить в ярость.

— А что бы подумал этот деликатный человек, если бы услышал все, о чем мы с вами говорим? Вот получил бы удовольствие.

— Морг — режимное учреждение, и подчиняется оно не больнице, а еще кое-кому... — зашептала она. — Я надеюсь, это между нами... У них очень строгий учет всей документации... Аркадий Михайлович! — вдруг с облегчением воскликнула она. — А вот и наш заведующий.

К дверям приближался почтенный господин в годах.

— Доброе утро, товарищи, — бодро приветствовал он нас. — С хорошим днем.

— Аркадий Михайлович, — перебила его регистраторша. — Этот гражданин доставил нам тело скончавшегося доктора Кауфмана.

— Ой-ой-ой! Кто бы мог подумать! Он так неплохо выглядел последнее время... Да, Самуил Абрамович, да... Применительно к смерти мы все в одном положении, — заведующий патологоанатомическим отделением печально вглядывался в лицо покойного. — Только одни скончались, а другие еще нет. Непреложный закон природы! — воскликнул он со вздохом. — Где его документы?

И все началось сначала.

Конечно-конечно, ему бы не знать Кауфмана, он с ним полжизни проработал, но инструкция есть инструкция. Это же служебное преступление. Нет-нет, это решительно невозможно...

Я зажал себе рот ладонью, чтобы не завыть в голос...

Конец этой истории у меня в тумане. Я хватал такси, гонял в районную поликлинику и милицию. Всюду что-то доказывал, а Самуил Абрамович лежал на каталке перед дверью морга...

Наконец я отвез каталку в приемный покой, но там уже произошла смена. Куртка моя висела на гвозде. Я подошел к ней и хотел было взять, как хорошо выспавшаяся санитарка остановила меня.

— Цыц!

— Это моя куртка.

— Я у вас ее не брала.

— Тут до вас товарищ был...

— Вот у товарища и получите.

— А когда он будет?

— Значит, что сегодня? Воскресенье?.. Так... Понедельник, вторник... В среду.

— Ясно, — сказал я, понимая, что спорить бесполезно.

— А потом еще кто-нибудь заявится, скажет: моя...

— Все в порядке, все в порядке, — замахал я руками. — Успокойтесь...

— Его, видишь ли! — продолжала заводиться она. — Тут охотников набежит, только свистни... Куртка, видишь ли, его... Вынеси ее на Крестовский рынок...

Оценив свою полную несостоятельность, я, ни слова не говоря, повернулся и почему-то побрел к моргу. Так, видно, преступники возвращаются на место преступления.

Беспрепятственно прошел я в широкие двери, спустился по пандусу в подвал и пошел по коридору. Серый сумрак наполнял помещение. Солнца будто бы и не было... Бетонный гулкий пол, бетонные тупые стены, железные двери. Впечатление ада. Казалось, что должен еще раздаться откуда-то душераздирающий хохот... Но была тишина... А может быть, это скорее похоже на коридор того самого учреждения, кому подчиняется морг?

Куда же они дели Самуила Абрамовича? Я остановился у ближайшей двери и приоткрыл ее. Из узкого окошка сочился дохлый свет. Я пригляделся — никого нету. Пустые бетонные нары и подвальный холод. Ужас!.. Я приоткрыл другую дверь — ничего, третью — пусто. Но нет, в уголке нижней нары что-то маленькое виднеется, какая-то закорючка, светлее, чем бетон.

Я подошел, вглядываясь. Меня начало как-то трясти. То ли от холода, то ли еще от чего. Пройдя несколько шагов в сторону нар, я понял, что это крошечный человечек, трупик, величиной с мою ладонь, скрюченный, закоченелый, голый. Ох! У меня упало сердце... И стало ясно — вот она, смерть. Это она! Я ее вижу! Ни «уже», ни «еще», а вот она самая. Она только родилась, эта смерть, и еще не выросла до той, что ходит с косой. Но вырастет, можно не сомневаться. Ее повернутое ко мне личико с ужасной, вроде бы застылой улыбкой, оповещало меня об этом. Я попятился, вышел и прикрыл беззвучную дверь... С тех пор бессчетное число раз являлась она мне во сне. И всегда он один и тот же: сиреневый сумрак, тишина и тоненький частый стук, будто кто-то маленьким пальчиком стучит в дверь... И не показывается, а все стучит и стучит... И я твердо знаю, что это она напоминает о себе. Вот, мол, я тут, рядом...