«Шрамы взывают к ранам»

«Берега варваров» Хайнера Мюллера

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Станислав Худзик, «На причале у „Берегов варваров“ Хайнера Мюллера»

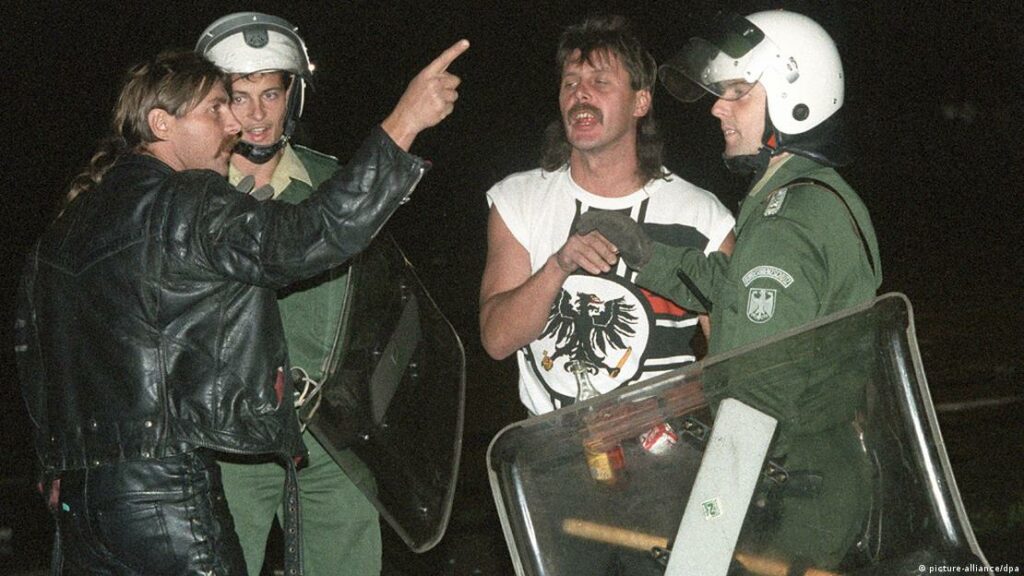

По жилому комплексу Росток-Лихтенхаген, Восточная Германия, с 22 по 26 августа 1992 года прокатилась крупнейшая волна расистского насилия со времен окончания Второй мировой войны. Более сотни местных неонацистов атаковали Центральный приемный пункт для лиц, обратившихся за убежищем, где в антисанитарных условиях и тесноте ютились в основном цыгане из бывшей социалистической Румынии. Затем, получив подкрепление от ультраправых товарищей по оружию из западных земель, нападавшие забросали коктейлями Молотова общежитие трудовых мигрантов из Вьетнама, находившееся по соседству с приемным пунктом. Фасад горевшей многоэтажки в спальном районе был украшен большими мозаичными подсолнухами.

Четырехдневному продолжению спектакля, устроенного поджигателями ненависти в небольшом городе, содействовали около трех тысяч аплодировавших наблюдателей, которые препятствовали полиции и пожарным. Всех желающих выпить и закусить в ходе представления обслуживали ларьки неподалеку — свежие ростки частной инициативы и мелкого бизнеса. Это произошло на руинах социалистического государства, идеологическим фундаментом которого когда-то было сопротивление немецких коммунистов нацизму.

С начала 1980-х годов в ФРГ велись дискуссии о праве иностранцев на политическое убежище. Тон в них задавала риторика «злоупотребления правами беженца»: дескать, многие соискатели убежища, прибывающие в Западную Германию, лишь «притворяются», чтобы получить государственную поддержку, вид на жительство и улучшить свое экономическое положение. Об этом рассказывали сначала политики из умеренных ХДС/ХСС и СДПГ. Затем эта риторика была охотно воспринята ультраправыми ФРГ и растиражирована мейнстримными медиа. Число нападений на иностранцев начало резко расти. В 1987 году в законы ФРГ были внесены поправки, мотивированные борьбой со «злоупотреблениями» и лишившие многих людей права просить убежище в Германии.

В 1980-е вьетнамские трудовые мигранты начали приезжать в Росток, соглашаясь на низкооплачиваемую работу в городском порту на берегу Балтийского моря. С объединением двух стран экономика города, как и многих других промышленных городов бывшей ГДР, не вписалась в рынок. После слияния республики с западным соседом мигранты сохранили свои места, работая за копейки, в то время как коренную рабочую силу содержать стало слишком дорого. Перевод промышленности и порта Ростока на капиталистические рельсы привел к массовому увольнению немцев, не сумевших противопоставить что-либо новой экономической системе. Следствием их бессилия стало постепенное озлобление на гастарбайтеров. Приток беженцев из Восточной Европы, разбивавших импровизированные лагеря на улице, только способствовал росту ксенофобии. Пункт приема, рассчитанный на размещение трехсот человек в месяц, к лету 1992 года принимал больше одиннадцати тысяч. Как проживавшие в здании, так и бездомные беженцы не получали никакой помощи со стороны государства. Пользуясь этим, новые свободные медиа и ультраправые политики, взявшиеся окучивать прибавившийся электорат, поспешили к народу бывшей ГДР с риторикой о «злоупотреблениях».

При непосредственном содействии Национал-демократической партии в Ростоке и прилегающем Мекленбурге была распространена сотня тысяч листовок, призывавших снова сделать город немецким. В редакции местных газет начали поступать анонимные угрозы беженцам от желавших самим навести порядок на улицах. Независимые газеты единодушно опубликовали угрозы без каких-либо комментариев, придав им легитимный вид. Чиновники из западных областей, возглавившие к тому моменту свежесозданную полицию объединенной Германии, знали о возможных беспорядках, но предпочли провести очередной уик-энд в семейном кругу и, как и подобает добропорядочным бюргерам, разъехались на выходные по домам.

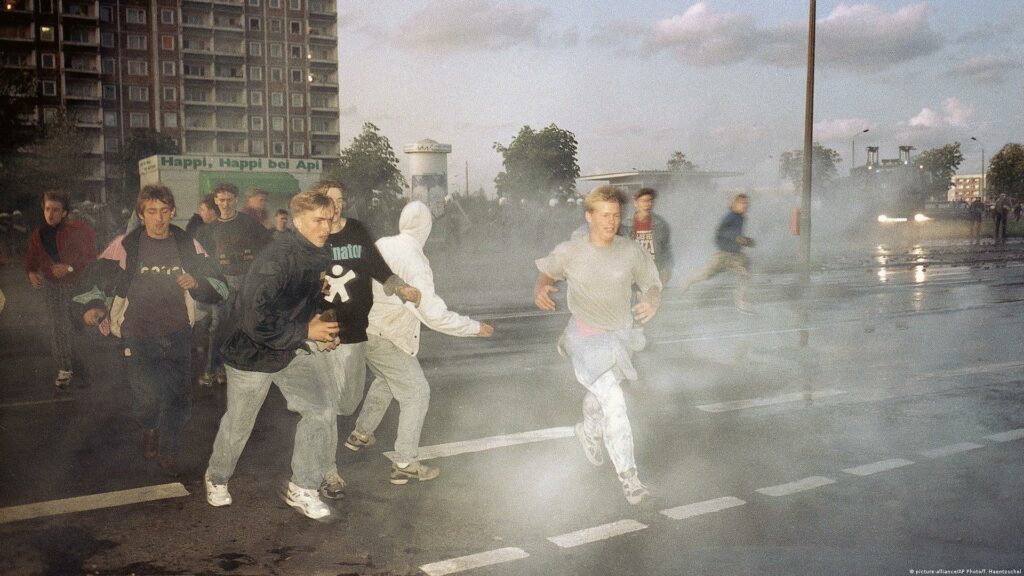

Когда в субботу начались беспорядки, полиция прислала лишь тридцать сотрудников в штатском, с которыми быстро разобрались больше сотни местных неонацистов, кричавших (с одобрения зевак) «Германия для немцев, иностранцы — вон» и «Зиг хайль». К концу дня, когда прибыло подкрепление, полицейские смогли задержать только девять нападавших... И отпустили их уже на следующий день. Тогда же полицейские чины, наконец придя в себя, вызвали в город гамбургский спецназ. Но к этому времени запад успел помочь и погромщикам. В погоне за сенсациями и экзотикой тоталитарной ГДР пресса хорошо разрекламировала Росток по всей стране.

Чем дольше продолжалось насилие, тем больше появлялось горячего материала для телевидения и газетчиков. Желавшие проявить расовую солидарность с восточными братьями не могли пропустить громкие заголовки. Никто не хотел опаздывать на праздник. Число нападавших выросло до тысячи погромщиков и двух-трех тысяч сочувствующих им зрителей. Левые активисты пытались, в свою очередь, продемонстрировать солидарность с мигрантами, но полиция оперативно пресекла эти поползновения: большинство арестованных во второй день беспорядков были немецкими левыми. На третий день пункт приема беженцев был эвакуирован полицией, спецназ отступил, и тогда толпа принялась уже за здание с подсолнухами.

Вместе с вьетнамскими мигрантами в горящем здании забаррикадировалась съемочная группа Второго канала (ZDF), делавшая репортаж с места событий. В объятом дымом и огнем здании, которое под улюлюканье толпы штурмовали неонацисты с бейсбольными битами и коктейлями Молотова, трудовые мигранты и журналисты пробирались на крышу в надежде на спасение. Огромными усилиями полицейские и вернувшийся спецназ смогли отбить и потушить здание. В итоге сотни офицеров полиции были ранены, но никто из жителей обоих зданий не пострадал.

Свидетелями случившегося благодаря телевидению и газетам оказались сотни тысяч граждан новой Германии. Одним из них был Хайнер Мюллер, левый диссидент бывшей ГДР, в 1970–1980-е прославившийся в обеих Германиях как режиссер и автор постмодернистских пьес, соединявших педагогику драматургии своего духовного отца Бертольда Брехта и театр жестокости Антонена Арто. Мюллер, как и другие левые интеллектуалы ГДР, выступал за демократизацию политической жизни в стране, но при этом лучше многих чувствовал угрозы, исходившие от капитализма. 4 ноября 1989 года в Берлине на Александерплац перед миллионной аудиторией состоялся разрешенный СЕПГ митинг, организованный деятелями культуры в знак солидарности с мирными демонстрациями, которые начались в Лейпциге после попытки властей закрыть церковь Николайкирхе — центр местного диссидентского движения. Мюллер, в отличие от других выступавших, рассказывавших о необходимости демократизации социализма ГДР и героизме граждан Лейпцига, призвал рабочих к созданию независимых профсоюзов и отстаиванию своих экономических интересов. В атмосфере ликования от оживления политической жизни речь драматурга не вызвала отклика. О будущем объединении и о том, что решение о слиянии будет принято отнюдь не демократически, никто из выступавших тогда даже не думал. Не говоря уже о его экономических последствиях в виде повальной приватизации народной собственности и природных ресурсов западными компаниями.

Через три года после митинга на Александерплац пылающие подсолнухи Ростока вряд ли стали для Мюллера неожиданностью. И дело не только в том, что к тому моменту жители Восточного блока и Югославии уже охотно открывали для себя прелести этнического национализма, с войнами и геноцидами в качестве способа защиты своего населения и расширения жизненных пространств. Томас Хайзе, сын близкого друга Мюллера, философа-марксиста Вольфганга Хайзе, весь 1992 год работал над документальным фильмом «Застряли — сейчас начнется» (Stau — Jetzt geht’s los). Фильм представлял собой кадры из жизни постоянных посетителей клуба «Рокси» — неонацистов города Галле, молодого поколения, застрявшего в безвременье бывшей ГДР. Истории и прошлого оно лишилось после чисток в аппарате госслужащих и работников образования, начавшихся сразу после объединения для борьбы с коллаборантами тоталитарного социализма. Об отсутствии будущего для них позаботился уже непосредственно рынок. Тем, что им досталось в наследство, были отзвуки гэдээроовских культурных штампов и чувство собственной неполноценности.

Премьерный показ фильма Хайзе должен был состояться при поддержке Мюллера вскоре после событий в Ростоке. Прогрессивная общественность была возмущена тем, что режиссер своим фильмом предоставил слово ультраправым. Она же призывала население бывшей социалистической республики к коллективному покаянию за сотрудничество со «Штази», приравнивая сотни убитых восточных немцев к миллионам людей, уничтоженных нацизмом. Каяться нужно было за преступления, совершенные спецслужбой против народа, официально ликвидированного триумфальным воссоединением. При этом закаленные подковерными интригами аппаратчики вроде профессора Манфреда Бура, организовавшего травлю Эрнста Блоха, продолжили спокойно работать в новой Германии.

Но умение приспосабливаться к меняющимся условиям не было исключительно наследием бюрократического социализма ГДР. Его демонстрировали и левые интеллектуалы Западной Германии. Икона студенческого контркультурного движения Гюнтер Машке, ставший учеником Эрнста Блоха в Тюбингене после иммиграции философа в ФРГ, в начале 1970-х годов потерял остатки надежд на социалистическое будущее. Будучи в середине 1960-х сознательным уклонистом от службы в Бундесвере и участником движения против войны во Вьетнаме, Машке в 1968 году бежал на Кубу. Там он оказался в оппозиции к режиму и через год был выслан из страны. Вскоре после этого его друзья подверглись репрессиям со стороны кубинского государства — якобы за участие в заговоре против Кастро. Машке вернулся на буржуазную родину и, отсидев год за уклонение от военной службы, подружился с нацистским правоведом-нигилистом Карлом Шмиттом. Разуверившись в идее социализма, он перенял от Шмитта понимание политики как бесконечной войны, ведущейся ситуативно определяемыми государством «своими» против общего врага, и стал респектабельным «новым правым».

Итоги долгого вояжа из унылых будней реального социализма в безальтернативную повседневность войны «всех против всех» при победившем капитализме Хайнер Мюллер подвел в своих путевых заметках, впервые опубликованных 30 сентября 1992 года в газете «Франкфуртер Рундшау» и озаглавленных «Берега варваров: заметки о современной Германии». Они выполнены в форме безостановочного потока монтажных склеек из перекликающихся между собой событий, обрывков разговоров и символов недавней и далекой истории Германии. Особое внимание Мюллер обращает на символы национального единения, чтобы показать их вытесненную обратную сторону. Так, мирная буржуазно-демократическая революция 1848 года, заложившая основу идеи единой Германии, в качестве своего непредвиденного последствия имела две мировые войны, призванные спаять нацию кровью врага. В миниатюре мирная революция Лейпцига, заново создавшая единую Германию и сравниваемая апологетами воссоединения с 1848-м, вылилась в ростокские погромы.

Однако исток трагедии современной Германии Мюллер вслед за Брехтом видел в немецкой Реформации, когда Мартин Лютер в борьбе с католиками поддержал протестантских принцев германских земель, а не восставших против них крестьян. Именно трагедия кровавого подавления крестьянских войн стала первичной сценой, отыгрываемой, вытесняемой и возвращающейся на протяжении всей немецкой истории, где компромисс в национальном единении всегда оказывался предпочтительнее анархии классовой борьбы. И пока, следуя по пути брехтовской маркетантки Мамаши Кураж, продолжавшей идти вслепую за обозами Тридцатилетней войны в поисках удачной сделки и личного счастья даже после смертей обоих ее сыновей и дочери в резне католических и протестантских армий, весь мир повинуется законам рынка, как известно со времен Ленина, являющихся одновременно законами империалистических боен, мы вместе с Хайнером Мюллером сходим на варварские берега цивилизованной Европы.

Хайнер Мюллер, «Берега варваров»

Югослав рассказывает мне: на уик-энд парни отправляются в Белград стрелять боснийцев. Я рассказываю то же самое немцу еврейского происхождения. Он отвечает: это рассказал хорват. Его правда: рассказчик определяет себя хорватом с начала Югославских войн. Фильм Годара «Уик-энд» я вместе с другими пятью зрителями впервые увидел два десятилетия тому назад в Париже при почти пустом зале. Четверо из них были американцами моложе тридцати. Югославская война получила больший зрительский охват, Росток превратился в праздник для медиа. Документальный фильм о скинхедах в Галле начинается с эпизода, в котором парень в бомбере и берцах профессионально и с большой любовью выпекает по кулинарной книге на камеру ромовую бабу для всей съемочной группы. Его работой мечты было стать пекарем-кондитером, и, быть может, шанс попасть на стажировку для него выпадет где-то в следующем столетии. По завершении приготовления он, в полной униформе, идет на пустыри новостроек Галле-Нойштадт (градостроитель Ульбрихт гордился самыми длинными очередями в мире на получение квартир в этом жилмассиве и других новых кварталах, с помощью которых он, по информации, полученной вдовой архитектора Хенсельманна во время Средиземноморcкого круиза на пароходе-ветеране «ДРУЖБА НАРОДОВ», научил немецких рабочих фланировать). Там, в коллективе других безработных, он превращается в монстра. Дома рыдает мать, бывшая школьная учительница, со столь же бывшей верой в социалистическое сообщество людей ГДР, а ныне находящаяся в наемном рабстве у магазина товаров по почте «Некерманн» где-то к западу от Эльбы, в пяти часах дороги до работы и обратно. Все ради того, чтобы сын «держался от улиц подальше». Режиссер фильма, Томас Хайзе, — сын по-настоящему единственного среди философов ГДР, кто не заслужил пойти ко дну в продолжающейся инсценировке забвения, но, наоборот, его заклятый враг Манфред Бур прямо в газете Zeit всплыл из-под грязевого потока собственных брошюр, ухватившись за иронию. Тремя годами ранее, на конференции о Брехте и Карле Шмитте в контексте пьесы «МЕРОПРИЯТИЕ», я встретил Гюнтера Машке, который после своего опыта пребывания на Кубе и последовавшего в ней разочарования отважился перекинуться из левых в правые. После такого опыта отваги в этом броске, пожалуй, было не больше, чем в кувырке через голову с комфортным приземлением в объятья рабовладельческой мудрости Готфрида Бенна, гласящей, что эксплуатация — феномен жизни. К заслугам Машке относится перевод собрания сочинений Доносо Кортеса, испанского дипломата, наблюдавшего в 1848 году в Берлине безуспешную попытку немцев, изобразив примирение в буржуазной революции, добиться воссоединения (Anschluß) с Европой (ее результатом явился компромисс национальной буржуазии с юнкерской кастой — немецкая военная машина), что открыло закон движения немецкой истории — запаздывающую причинность (die versetzte Kausalität). Машке сказал мне, что из революции в ГДР ничего не выйдет потому, что ни одного трупа не отправилось вниз по Эльбе от Дрездена до Гамбурга. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, почему Брехт считал крестьянские войны величайшим несчастьем в немецкой истории. Они пришли в недобрый час, и с их помощью по-протестантски добросовестно были вырваны зубы у Реформации. Также и ненасильственная «революция» 1989 года в ГДР, направляемая и удерживаемая в узде (протестантской) церковью и органами госбезопасности, была судьбой Германии. Теперь же — болото: неописуемость дебатов о «Штази», попытка удержать население колонии в подчинении через внушение коллективной вины. Запоздалая атака на валютные интершопы выливается в преклонение перед товарами. От города-героя Лейпцига к террору Ростока. Шрамы взывают к ранам — подавленный потенциал к насилию при невозможности революции/эмансипации без насилия против угнетателя пробивает себе дорогу через нападения на тех, кто слабее: беженцев и (нищих) иностранцев, бедные против беднейших, ни один волос не упадет с голов акул рынка недвижимости, неважно какой нации. Реакцией на экономическую войну, объявленную жилищному праву, оказывается война против жилье потерявших. Поездка по Мекленбургу: на каждой заправке триумфальные знамена нефтяных концернов, в каждой деревушке вместо привычных канцелярских принадлежностей — McPaper & Co. В бушующем море иностранного засилья (Überfremdung) «немцем-быть» (Deutschsein) — последняя иллюзия идентичности, последний островок. Но что это такое — немецкость? Ответ скинхеда на вопрос, почему он горд быть немцем: «Мы народ мыслителей и поэтов. — Например? — Брехт и Эйнштейн». В ГДР молодежь была одновременно объектом регламентации и назойливой заботы. С разрушением инфраструктуры, предназначенной по сути для умиротворения молодежи, ее беспрепятственно выпустили на свободу рынка, который в основном выплевывает ее обратно, ведь интерес для него представляет лишь настоящее, но не будущее, и теперь она выброшена кормиться на охотничьих тропах. «Бунтари» из Ростока и других подобных мест — это штурмовые отряды демократии (не перестававшей с момента собственного учреждения в афинском рабстве существовать иначе как олигархия), радикальные защитники бастиона Европы именно потому, что в краткосрочной или долгосрочной перспективе для них останется открытым лишь вход для прислуги. Это трюизм, что беспомощные дебаты о законе по предоставлению убежища беженцам крутятся вокруг политики лишь в смысле определения социал-демократии Карлом Краусом: удаление ячменя на глазу у ракового больного. «Корабль полон», или, как бы то ни было, скоро будет, и на повестке дня стоит война за спасательные жилеты и места в шлюпках, из которых никто не знает, где еще можно высадиться, кроме как на людоедских берегах. С вопросом о том, как объяснить подобное положение вещей своему ребенку, каждый остается наедине. И возможно, в этом одиночестве есть какая-то надежда.

Перевод выполнен по «Die Küste der Barbaren» in Heiner Müller, «Für alle reicht es nicht: Texte zum Kapitalismus» (Berlin: Suhrkamp, 2017), S. 345-348.