«Русские — варвары, а поляки — цивилизованные люди»

Из книги «Катков. Издатель Тургенева, Достоевского и Толстого»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

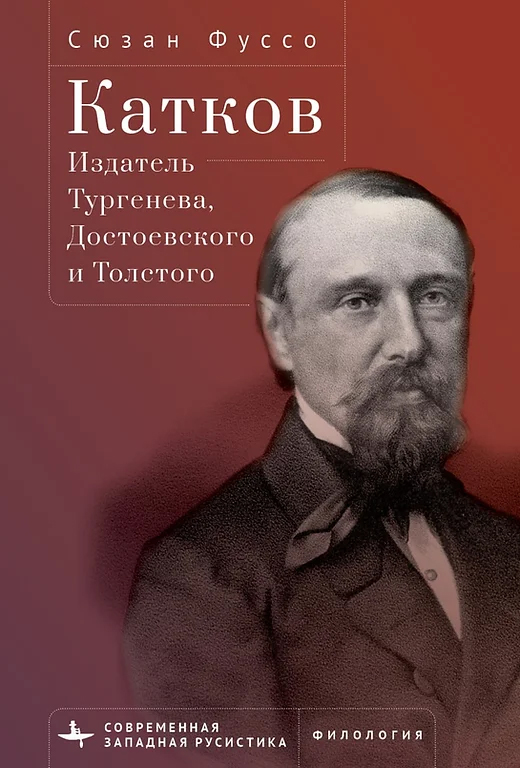

Сюзан Фуссо. Катков. Издатель Тургенева, Достоевского и Толстого. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского В. Полищук. Содержание

Следующее крупное взаимодействие между «Русским вестником» Каткова и «Временем» Достоевского состоялось в связи с событием, которое стало переломным как для Каткова, так и для Достоевского, — польским восстанием в январе 1863 года. Для Каткова восстание лишь усилило его чувство русского национализма, значительно прибавило ему веса в обществе и еще больше определило его позицию. В качестве новоназначенного редактора «Московских ведомостей» (он продолжал руководить и «Русским вестником») в ряде яростных редакционных статей он подталкивал правительство к принятию бескомпромиссных мер против повстанцев. Польское восстание стало катализатором, который сделал Каткова прежде всего политической фигурой и, таким образом, став частью его публичного имиджа, ослабил то литературное влияние, которое Катков продолжал оказывать благодаря публикациям романов Тургенева, Достоевского и Толстого. Для Достоевского восстание привело к закрытию его журнала, и, хотя со временем он смог открыть новый журнал, фактически последствия польского кризиса снова превратили Достоевского прежде всего в беллетриста, а не журналиста, по крайней мере на ближайшие несколько лет. Советские ученые утверждали, что Катков спровоцировал закрытие «Времени». Это спорный момент. Но несомненно, что польский вопрос, как и другие злободневные вопросы, добавил диалогу Достоевского и Каткова остроты.

Следующее крупное взаимодействие между «Русским вестником» Каткова и «Временем» Достоевского состоялось в связи с событием, которое стало переломным как для Каткова, так и для Достоевского, — польским восстанием в январе 1863 года. Для Каткова восстание лишь усилило его чувство русского национализма, значительно прибавило ему веса в обществе и еще больше определило его позицию. В качестве новоназначенного редактора «Московских ведомостей» (он продолжал руководить и «Русским вестником») в ряде яростных редакционных статей он подталкивал правительство к принятию бескомпромиссных мер против повстанцев. Польское восстание стало катализатором, который сделал Каткова прежде всего политической фигурой и, таким образом, став частью его публичного имиджа, ослабил то литературное влияние, которое Катков продолжал оказывать благодаря публикациям романов Тургенева, Достоевского и Толстого. Для Достоевского восстание привело к закрытию его журнала, и, хотя со временем он смог открыть новый журнал, фактически последствия польского кризиса снова превратили Достоевского прежде всего в беллетриста, а не журналиста, по крайней мере на ближайшие несколько лет. Советские ученые утверждали, что Катков спровоцировал закрытие «Времени». Это спорный момент. Но несомненно, что польский вопрос, как и другие злободневные вопросы, добавил диалогу Достоевского и Каткова остроты.

Когда-то Польша была великой державой, соперничавшей с Россией, но разделы 1772, 1793 и 1795 годов распределили польские земли между Австрией, Пруссией и Россией. Предыдущее восстание в 1830 году привело к репрессиям со стороны царя Николая I, который разрушил многие из характерных польских институтов. Как пишет Джеффри Хоскинг:

Когда русское правительство в 1860-х годах возобновило путь реформ в Польше, результатом стало практически повторение восстания 1830 года. Александр II вызывал преувеличенные надежды, а затем горькое разочарование. Результатом стало вооруженное восстание 1863—1864 годов, направленное на восстановление независимости Польши [Hosking 1997: 32-33].

Восстание было подавлено к концу 1864 года.

Первым ответом на него Каткова стала сильная статья в «Русском вестнике» «Польский вопрос» [Катков 2010–2012, 3: 14–29]. Катков отвергал попытки европейцев воздействовать на Россию, ссылаясь на принципы невмешательства и права народов, и указывал на то, что считал лицемерием европейцев: «Не говорите англичанину о правах народностей в Индии: он сочтет вас сумасшедшим, точно так же как француз сочтет вас таковым же, если вы заговорите ему о правах народностей в Алжире» [Катков 2010–2012, 3: 16]. Основная мысль Каткова заключалась в том, что вопрос, который встал перед Россией в связи с Польшей, — это вопрос жизни и смерти, или, по его выражению, «роковой вопрос»:

Между этими двумя соплеменными народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти. Оба государства были не просто соперниками, но врагами, которые не могли существовать рядом, врагами до конца. Между ними вопрос был уже не о том, кому первенствовать или кому быть могущественнее: вопрос между ними был о том, кому из них существовать [Катков 2010–2012, 3: 19].

В XVII веке Польша уже угрожала поглотить Россию, и, по мнению Каткова, теперь она не удовлетворится тем, что останется в своих границах (то есть не откажется от претензий на так называемый Западный край — земли нынешних Украины, Литвы и Белоруссии, которые каждая из сторон считала своими).

По мнению Каткова, поляк веками крепил чувство народности и «не хочет мириться ни с какой будущностью, если она не обещает ему восстановления старой Польши со всеми ее притязаниями»:

Для него недостаточно простой независимости, он хочет преобладания; ему недостаточно освободиться от чужого господства, он хочет уничтожения своего восторжествовавшего противника. Ему недостаточно быть поляком; он хочет, чтоб и русский стал поляком или убрался за Уральский хребет [Катков 2010–2012, 3: 19].

Катков мрачно упоминает внутренних врагов России, радикалов, готовых поддержать польские цели, чтобы спровоцировать революцию в России [Катков 2010–2012, 3: 20–21]. Но главный посыл статьи Каткова лучше всего резюмируется в следующих строках: «Нет, борьба наша с Польшей не есть борьба за политические начала, это борьба двух народностей, и уступить польскому патриотизму в его притязаниях значит подписать смертный приговор русскому народу» [Катков 2010–2012, 3: 23].

Более либеральным журналам, таким как «Время», потребовался какой-то срок, чтобы отреагировать на польское восстание. Занять катковскую позицию было бы не в их характере, но открыто поддерживать польское дело в разгар восстания было бы крайне опасно. В течение 1862 года общественная атмосфера резко изменилась: студенческие волнения, таинственные пожары в Петербурге, распространение революционных листовок привели к ужесточению правительственных ограничений. Работа «Современника» в мае 1862 года была приостановлена на восемь месяцев, а в июне 1862 года арестовали Чернышевского, так что голоса тех, кто был левее «Времени», оказались фактически заглушены (Добролюбов умер в ноябре 1861 года).

Некоторые статьи информационного характера о восстании появились во «Времени» в первых трех номерах 1863 года. Но в апрельском номере вышла статья Страхова «Роковой вопрос», подписанная псевдонимом Русский. Название ее взято у Каткова, однако понятию было придано совсем другое значение. Статья Страхова во многих отношениях вызывает недоумение. По его более поздним объяснениям, он пытался продолжить общую политику журнала по приведению актуальных проблем к общей и абстрактной формуле: «Но жизнь со своими конкретными чувствами и фактами шла так горячо, что на этот раз не потерпела отвлеченности» [Страхов 1883: 247]. Таким образом, его основную мысль о том, что с поляками должно бороться не только материальным, но и духовным оружием и необходимо одержать над ними духовную победу, читатели не уловили. Действительно, статья Страхова написана на таком уровне абстракции и наполнена таким количеством двусмысленностей, что у ученых до сих пор нет единого мнения о ее общей направленности. Многие исследователи приняли объяснение Страхова и Достоевского, сделанное постфактум, о том, что истинный, но неправильно понятый посыл статьи был антипольским и пророссийским; другие, особенно Линда Герштейн, Анджей Валицкий и Эдита Бояновска, интерпретируют статью Страхова почти так же, как и российское правительство: как эссе, поддерживающее претензии поляков на цивилизационное превосходство над Россией.

Когда Страхов написал Каткову, пояснив, что автор статьи он, Катков, поддерживавший с ним дружеские отношения как соратник-антинигилист, крайне изумился: «Меня как громом поразило известие, что статья „Роковой вопрос“ писана Вами, многоуважаемый Николай Николаевич. Я решительно не понимаю, как могли Вы написать и напечатать такую статью в настоящее время» [Страхов 1969: 110]. Прочитав, как Страхов толкует в своей статье проблему, лежащую в основе «польского вопроса», мы можем лишь разделить изумление Каткова. Вот что пишет Страхов:

Поляки возбуждены против нас так же, как народ образованный против народа менее образованного, или даже вовсе необразованного. Каковы бы ни были поводы к борьбе, но одушевление борьбы, очевидно, воспламеняется тем, что с одной стороны борется народ цивилизованный, а с другой — варвары [Русский 1863: 153].

Хотя он представляет себя всего лишь проводником польской точки зрения, его восторженные описания высокоразвитой цивилизации Польши и ее истинно европейского развития, несомненно, создают впечатление, будто автор и правда сочувствует высшей цивилизации (Польше), над которой доминирует низшая (Россия).

Характеристика русских как варваров неизбежно напоминает о том, как в ходе толмачевской полемики Страхов назвал русскую публику «северными варварами», неспособными правильно понять «Египетские ночи» [Достоевский 1972–1990, 19: 138].

Как указала Бояновска, интерпретация Страхова касается не столько Польши, сколько России; она имеет своей целью продвижение идеологии почвенничества [Bojanowska 2012: 10-11]. По его мнению, Россия может претендовать на то, чтобы превзойти Польшу, только в том случае, если разовьет цивилизацию, включающую в себя «народные начала», в отличие от аристократической польской цивилизации:

Мы очевидно должны с большею верою и надеждою обратиться к народным началам. Мы тогда только будем правы в своих собственных глазах, когда поверим в будущность еще хаотических, еще не сложившихся и не выяснившихся элементов духовной жизни русского народа [Русский 1863: 162].

Эта надежда на будущее укрепление и созревание российского общества создает в аргументации Страхова опасную ловушку. Как указывал в более поздней статье Катков, если, как утверждает Страхов, борьба идет между цивилизацией, существующей в настоящем (Польша), и цивилизацией, существующей только в будущем (Россия), победу неизбежно одержит та, которая представляет собой действительно существующую силу, — над противницей, которая есть лишь «фантазия пророка» [Катков 2010–2012, 3: 119].

Резкий ответ на статью Страхова появился в «Московских ведомостях» Каткова за подписью некоего К. Петерсона, но, несомненно, по заказу самого Каткова. В этой короткой заметке Петерсон раскритиковал «Время» за публикацию подобной статьи под псевдонимом: «Такая статья, как „Роковой вопрос“, не должна была явиться без подписи автора. Только бандиты наносят удары с маской на лице» [Петерсон 1863]. Петерсон называет ложью сравнение цивилизации высших классов Польши с цивилизацией русского народа в целом. Однако наиболее разрушителен намек Петерсона на то, что в подписи «Русский» якобы скрывается коварный замысел, а именно, что на самом деле статья могла быть написана поляком или, по крайней мере, сочувствующим польскому делу. Почувствовав опасность, Достоевский немедленно написал ответ, который пытался опубликовать в «Санкт-Петербургских ведомостях», но публикацию запретила цензура [Достоевский 1972–1990, 20: 316].

Через два дня после появления статьи Петерсона «Время» было закрыто по приказу царя Александра II. Редакция полного собрания сочинений Достоевского, возможно, следуя намеку Герцена, иногда делает вид, будто «Время» было закрыто только потому, что «Московские ведомости» Каткова привлекли внимание правительства к статье Страхова [Достоевский 1972–1990, 20: 252, 316]. Но, как писала В. С. Нечаева, «Время» успело привлечь внимание правительства гораздо раньше из-за статей предположительно подрывного характера, опубликованных в течение 1862 года. Летом 1862 года Министерство внутренних дел выдвинуло, но не воплотило предложение приостановить выпуск журнала на восемь месяцев из-за его «вредной направленности». Как пишет Нечаева: «Быстрота, с какою был закрыт журнал в апреле-мае следующего года за неправильно понятую статью Страхова, несомненно, объяснялась уже предшествующей историей и установившимся взглядом правительства на журнал Достоевских» [Нечаева 1972: 303]. Катков, конечно, не способствовал укреплению положения журнала Достоевского, но его трудно было бы назвать главным виновником закрытия журнала.

Неопубликованное объяснение Достоевским статьи Страхова устраняет все двусмысленности Страхова и переосмысливает этот текст как однозначно пророссийское заявление. Достоевский пишет: «Для нас, между прочим, тем-то и важен этот вопрос, что поляки со всей своей (бесспорной) европейской цивилизацией „носили смерть в самом своем корне“. В статье нашей это сказано ясно, слишком ясно, и указано, почему это так» [Достоевский 1972–1990, 20: 98]. На самом деле статья Страхова — вовсе не такое сильное заявление. Он начинает с того, что русские — варвары, а поляки — цивилизованные люди. Для русских, чтобы опровергнуть следствия, которые отсюда выходят, необходимо доказать: «1) Или то, что мы не варвары, а народ, полный сил цивилизации. 2) Или то, что цивилизация поляков есть цивилизация, носящая смерть в самом своем корне. Легко согласиться, что и то и другое доказывать очень трудно» [Русский 1863: 158]. Тон последней строки типичен для всей статьи Страхова. Всякий раз, когда кажется, что он делает сильное пророссийское или антипольское заявление, автор добавляет к нему двусмысленность или отказывается от ответственности.

Аналогичным образом Достоевский писал Тургеневу: «...когда у нас буквально сказано, что эта польская хваленая цивилизация носила и носит смерть в своем сердце. Это было сказано в нашей статье буквально» [Достоевский 1972–1990, 28, II: 34] (курсив в оригинале). Это принятие желаемого за действительное; никто из внимательно прочитавших статью Страхова не мог отыскать в ней столь ясный, «буквальный» посыл.

Еще один пункт, который Достоевский подчеркивает в своем неопубликованном объяснении, однако не очевидный в статье Страхова, заключается в том, что русским не нужно становиться частью европейской цивилизации. Обращаясь якобы к Петерсону, а на самом деле к Каткову, Достоевский пишет:

...вы сами благоговеете перед польской цивилизацией, потому что вы ревнуете к ней, завидуете ей. Вы обиделись. «И мы, дескать, тоже образованные»... А почему вы обиделись? Да именно потому, что у вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации quand même. Вы не признаете национального развития, вы не признаете самостоятельности народных начал в русском племени и во имя вашего англизированного патриотизма обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов [Достоевский 1972–1990, 20: 99].

Но желание русских остаться русскими — явление положительное: «...но ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и сделались политически независимыми» [Достоевский 1972–1990, 20: 99]. Страхов, опасавшийся возможной ссылки, обратился за помощью к Каткову. Тот откликнулся и с трудом добился разрешения напечатать еще одну статью по теме «Рокового вопроса» Страхова. В этой статье Катков снял со Страхова и косвенно с «Времени» обвинение в нелояльности, что позволило братьям Достоевским в конечном итоге получить разрешение (в январе 1864 года) на открытие нового журнала. Но Катков также намеревался разрушить присущую «Времени» идеологию почвенничества или «возвращения к земле», иронически используя слово «почва» на протяжении всей своей статьи. Для Каткова проблема Страхова заключалась именно в попытке последнего «возвести [польский] вопрос к абстрактной формуле», как позднее характеризовал свою цель сам Страхов.

На первой странице своей статьи Катков пишет: «А вот вам еще человек, не имеющий в душе своей ни малейшего дурного умысла, но и не имеющий почвы под ногами, хотя беспрерывно твердящий о почве, — вот этот человек, думая совершить гражданское дело, совершает действие, приводящее всех в негодование» [Катков 2010–2012, 3: 108]. Для Каткова идеология «возвращения к почве» — это просто очередной набор пустых фраз, как и все остальные преобладающие в русской культурной жизни: «Мы все более и более убеждаемся, что все эти модные у нас теперь толки о народности, о коренных началах, о почве и т. п. не обращают мысль ни к народности, ни к коренным началам, не приводят ее к чему-нибудь дельному, а, напротив, еще пуще уносят ее в туман и пустоту» [Катков 2010–2012, 3: 112]. Катков дает редакции «Времени» совет, адресованный, по-видимому, в первую очередь не Страхову, а Достоевскому:

Не прежде станут они дельными людьми, как перестав пророчествовать и благовестительствовать. Не прежде станут они и русскими людьми, как перестав отыскивать какой-то таинственный талисман, долженствующий превратить их в русских людей. Если эти господа действительно чувствуют потребность выйти из этой пустоты и очутиться посреди живой действительности, то сделать это вовсе не так трудно, как им кажется: для этого не требуется никакого напряжения, никакого воздеяния очей и рук горе, не требуется никаких гримас, никакого пророчества, никакого благовестительства, — напротив, все это надобно бросить, все это и есть тот гашиш, которым они себя дурманят; и когда они перестанут все это делать, то они ео ipso очутятся посреди живой действительности, посреди народа, на твердой почве. Язва нашего времени, — язва, свирепствующая не у нас одних, но повсюду, — есть страсть пророчествовать, поучать человечество и благодетельствовать ему [Катков 2010–2012, 3: 112–113].

Катков указывает здесь недостаток, который, судя по всему, был помехой для всех русских писателей, от Гоголя до Солженицына, и, безусловно, тяготил Достоевского в последние годы жизни: потребность русского литератора быть не только писателем, но и пророком.

В своем неопубликованном объяснении статьи Страхова Достоевский утверждал, что русские не завидуют полякам, их европейской цивилизации, потому что у них есть свой оригинальный путь, отдельный от Европы. Хотя Катков не имел возможости прочитать объяснение Достоевского, он мог предположить, что это позиция Достоевского, основанная на общей идеологии, продвигаемой во «Времени». В своей статье о «Роковом вопросе» Катков придерживается совершенно иной точки зрения, чем Достоевский. Он отвергает подразумеваемое Страховым указание на существование двух лагерей: с одной стороны, европейская цивилизация, включающая Польшу; а с другой — самобытная цивилизация России, которая еще находится в процессе создания. Катков жалуется, что Страхов, «отдавая полякам европейскую цивилизацию, вознаграждал за то свое отечество фантастическими видами на будущее» [Катков 2010–2012, 3: 119]. По мнению Каткова, Россия в действительности является частью Европы; на самом деле это одна из пяти великих держав наряду с Англией, Францией, Австрией и Пруссией. Дихотомия существует не между Европой и Россией, а между единой всемирной западной цивилизацией, объединяющей все народы, и отдельными цивилизациями каждого исторического народа в частности. Россия — часть универсальной (общеевропейской) цивилизации, но имеет и собственные своеобразные условия жизни и развития:

Развивать свою собственную цивилизацию не значит отрицать или отбрасывать европейскую цивилизацию, воевать с нею и преодолевать ее. Напротив, развивая свою собственную цивилизацию, мы глубже и действительнее будем удовлетворять требованиям цивилизации всемирной [Катков 2010–2012, 3: 125].

Катков, в отличие от Достоевского, не желает отказываться от того, что внесла в специфически русский вариант цивилизация Европы. (Учитывая чрезвычайно весомое влияние французской, немецкой и английской литературы на прозу Достоевского, общие заявления писателя об отказе от Европы звучат не вполне неубедительно.) Но, как и Достоевский, Катков действительно верит, что у России есть свой оригинальный характер и роль в истории.

Этой статьей Катков сказал последнее слово в полемике с Достоевским. Своими едкими замечаниями о «почве» он пытался приравнять редакторов «Времени» к нигилистам, захваченным собственными мечтами и фантазиями, неспособным соприкоснуться с реальной жизнью. Он упрекает Страхова и Достоевского в их абстрактной и «трансцендентальной» идеологии «почвы», в том, что они стараются «быть русскими не просто по-русски, а по какой-нибудь немецкой метафизике» [Катков 2010–2012, 3: 123]. Это перекликается с его «Элегической заметкой» 1861 года, в которой он писал, что в русской культуре чувствуются «пустота и бессилие, отсутствие жизненной почвы, недостаток мысли, вытекающей из дела и идущей к делу» [Катков 2010–2012, 4: 453]. В этом эссе он призвал людей прекратить попытки реконструировать общество в соответствии с чистым разумом и посвятить себя подробному изучению реальной жизни: «Сама собой исчезнет вся эта гниль разложения, которая завладела теперь нашим бедным словом» [Катков 2010–2012, 4: 457].

В своем ответе на «Элегическую заметку» Каткова 1861 года Достоевский язвительно прохаживается по поводу того, что тот ведет себя как профессор, сидит в своем кабинете и насмехается над реальной борьбой людей, пытающихся сделать жизнь лучше. Но он также находит с Катковым общий язык в стремлении к «настоящей жизни», в необходимости освободить общество от пустых фраз:

Но ведь и вы знаете, что если нет почвы и если невозможна деятельность, то стремящийся дух именно выразится в явлениях ненормальных и беспорядочных, именно примет фразу за жизнь, накинется на готовую чужую формулу, обрадуется даже ей и ею заменит действительность! В фантастической жизни и все отправления фантастические. Но, по-нашему, это страдания, это безвыходные муки. А по-вашему, все фразеры [Достоевский 1972–1990, 19: 173].

Что оба, кажется, упускают из виду в пылу полемики вплоть до самого ее окончания в 1863 году, так это то, что они единодушны относительно основной проблемы русской жизни: необходимости перестать философствовать и начать делать что-то положительное и созидательное. Они также похожи друг на друга своей неспособностью четко определить, как это должно произойти.

К осени 1863 года, когда «Время» закрылось, а новый журнал еще не был официально утвержден, Достоевский вернулся к роли писателя-подмастерья, или, как он это называл, «пролетария». Он написал Страхову, прося его обратиться к редактору «Библиотеки для чтения» с просьбой об издании нового произведения. Он поручил Страхову разъяснить, что ему нужно платить вперед: «Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить» [Достоевский 1972–1990, 28, I: 50]. Далее в том же письме Достоевский говорит, что если Страхов не сможет договориться с «Библиотекой для чтения», то ему следует обратиться в газеты, но избегать «Отечественных записок» и, «разумеется, не в „Русский вестник“» [Достоевский 1972–1990, 28, I: 52]. После написания «Щекотливого вопроса» и прочих сугубо личных нападок на Каткова Достоевский в этот момент не мог и подумать о том, чтобы обратиться к Каткову со своим произведением. Но следующие два года окажутся одними из самых тяжелых в жизни Достоевского и заставят его, несмотря ни на что, вновь обратиться к человеку, с которым он впервые вступил в диалог в 1858 году.