Разочарованный любовник Европы

Фрагменты издания военного дневника Анджея Бобковского

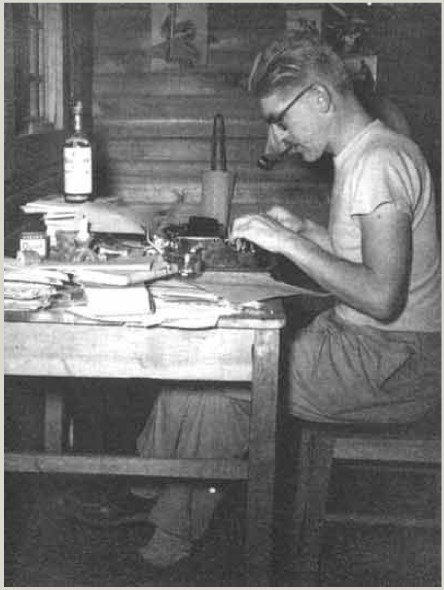

В издательстве Ивана Лимбаха в переводе Ирины Киселевой вышли «Наброски пером» — военный дневник польского писателя Анджея Бобковского. Его имя неизвестно читателям, поскольку это первая книга Бобковского, переведенная на русский язык. В 1939 году писатель покинул Польшу и поселился в Париже, где всю войну проработал на военном заводе, став свидетелем оккупации. Его дневниковые записи охватывают 1940–1944 гг. и являют собой уникальный образец европейской диаристики. Публикуем небольшой отрывок из дневника и некролог Бобковскому, написанный Юзефом Чапским. Писатель умер в 1958 году в Гватемале, куда он отправился после войны и где открыл магазин авиамоделей.

Анджей Бобковский. Наброски пером. Франция 1940–1944. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. Перевод с польского Ирины Киселевой. Содержание

3.10.1940

3.10.1940

В Париже тихо. По улицам ездят только немецкие автомобили, да еще велосипеды. Велосипед — основное средство передвижения, Париж превратился в Копенгаген. Движение небольшое, повсюду немцы. Продукты по карточкам, но можно выдержать. В магазинах немцы, которые скупают остатки того, что уже было раскуплено в течение прошлых трех месяцев. Все платят, разумеется, что ни на есть легальнейшими оккупационными марками в соотношении 1 марка = 20 франков. И посылают nach Heimat*На родину (нем.).. На каждом шагу чувствуется почти физически, как всю Францию скупают за бумажки, напечатанные за Рейном.

Керосина нет, и вечер мы проводим при свече. Готовим на спирту, достать который становится все сложнее. Каждая мелочь вырастает до размеров проблемы. Может, и хорошо? Нет времени думать. Я уладил все формальности и помог Тадеушу. Мы были в префектуре полиции, но там еще, по существу, не знают, как поступать с иностранцами. Только поставили печати и зарегистрировали заявку. Продовольственные карточки в мэрии мы получили без труда. Во всех учреждениях беспорядок, и везде чувствуется, что чиновники не очень верят в свободу, которую им пока предоставили немцы. Наша фабрика занята немцами, вход воспрещен под страхом смерти. Бывшая дирекция расположилась в бальном зале мэрии. С завтрашнего дня я работаю. Правовая и социальная защита польских рабочих. Французский директор, инженер Шаппель, ведет себя по отношению к полякам так, что не хватает слов для определения подобного отношения. В каждом его жесте, в каждом слове и решении можно распознать великую французскую культуру чистейшей пробы, унаследованную непосредственно по линии самых благородных умов Франции. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ взгляд на ЧЕЛОВЕКА. Нет французов, нет поляков — есть ЛЮДИ, брошенные, беспомощные, нуждающиеся в помощи. И ничего больше. Но в этом ВСЁ. В такие времена достаточно одного ТАКОГО человека, чтобы вновь поверить в человечество. И во Францию.

15.11.1940

Проезжаю мимо Комеди Франсез и попадаю в Лувр. Понемногу светлеет. Иногда возле арки Каррузель проходит отряд солдат, исполняя строевую песню. В свежем утреннем воздухе немецкие слова песни плывут далеко, ударяясь о крылья Лувра, и пропадают среди голых деревьев Тюильри. Есть в этом что-то настолько грустное и невероятное, что мне хочется сойти с велосипеда, встать на четвереньки и выть, как собака. Проезжаю Сену, пересекаю бульвар Сен-Жермен и качусь под гору бульвара Распай. Здесь снимают с проезжей части деревянное покрытие и кладут мостовую. Частенько можно видеть, как люди воруют в мешки снятые деревяшки. На дрова. Полицейский делает вид, что не видит, и они лихорадочно набивают мешки и растворяются в полумраке. Везде на улицах пусто и тихо, липкий туман, и все вокруг выглядит так, будто покрыто лягушачьей кожей. Блестящее и скользкое. <...>

Сейчас все слушают лондонское радио. Каждый день сенсационные новости. Всем кажется, что немцы уже проиграли, что еще немного терпения, и наши победят. У меня свои взгляды на войну, и я не обольщаюсь. Ну что с того, что англичане разбомбили что-то тут или там. Это игра со многими неизвестными на долгие годы. Немцы заигрывают с Францией и любой ценой хотят изменить мнение французов в свою пользу, хотят сделать из Франции союзника и смять правительство Петена, как пластилин, до сих пор вроде бы сопротивляющееся. Есть два направления: одно пронемецкое, ратующее за сотрудничество с немцами; второе проанглийское — за создание свободной Франции в колониях и присоединение колоний к Англии. Ходят различные слухи об этом правительстве, но истину трудно понять. Газеты надиктованы. Я их не читаю.

17.12.1940

Холодно. Главная тема всех разговоров: ЕДА. Тема всех мыслей: ЕДА. Проезжая сегодня около Нотр-Дам, я невольно подумал: «Вот бы скульптуры были из сливочного масла. И чтобы никто об этом не знал!» После чего я пытался вспомнить, где в Тибете на самом деле делают большие скульптуры из масла. Я точно знаю, что там делают такие скульптуры. А когда закончится война, в соответствии с желанием всех, то... то, прежде всего на больших кораблях приплывут американские консервы... А потом я думал о вечности и понял, что значит привычка. Гораздо проще представить себе бесконечность, ведь ты с детства слышишь о ней. В то же время совершенно невозможно представить, что вечность не имеет начала. Эта мысль способна заставить глазные яблоки сделать оборот на 180 градусов.

* * *

Querido Bob*Дорогой Боб (исп.).

В Гватемале умер Анджей Бобковский.

Как о нем писать? Для меня человек в нем всегда превалировал над писателем, потому что Анджей не был «чистым» писателем, ему не нравились «чистые интеллектуалы», у него в Гватемале были магазин и созданный им клуб моделистов; бороться за существование, за независимость или просто лежать на траве, плавать — все это было для него так же важно, как писать.

«Жак уже проявляет признаки чистого интеллекта, он боится воды и физических нагрузок. Ему грозит опасность превратиться в одну из множества душевных орхидей. Жаль мальчика. Как я благодарен своему отцу за то, что он, хотя иногда и жестоко, сформировал мое тело по человеческому образу и подобию. Сегодня я плаваю так же хорошо и легко, как думаю», — с юношеской гордостью пишет Анджей.

Мне хотелось бы написать о нем в форме письма к нему, с нежностью или бранью, с той свободой и непосредственностью, с которой всегда писал он. Анджей Бобковский не только не боялся обвинений в том или ином «преступлении» (плохой поляк, не левый, плохой католик или как раз потому, что католик), он даже любил провоцировать и как будто искал ссоры. Но у этого бузотера было превосходное чувство юмора, в любой момент он готов был пригласить противника на стаканчик водки, мартини или какого-нибудь крепкого гватемальского напитка, чтобы дружески завершить стычку. Ни намека на селиновскую озлобленность, при этом он писал, ни на кого не оглядываясь, без «хитрой» диалектики (он, порой опрометчиво, ее ненавидел), всегда вкладывая душу в каждое слово, причем без остатка.

Читаю его письма в «Культуру» и то, что он опубликовал в «Культуре», возвращаюсь к «Наброскам пером». Когда они появились, я не сумел их оценить, они показались мне по-юношески лихо распахивающими открытую дверь, и только сегодня я вижу, насколько эта книга наряду с ежедневно записываемыми, точными художественными наблюдениями, комментариями о происшествиях и прочитанных книгах насыщена мыслями, которые Анджей смог «апробировать» своей бурной и благородной жизнью. В этих записях двадцатилетней давности я нахожу ту же моральную реакцию на окружающий его мир: уже тогда он резко отвергает оппортунизм, ханжество, высокомерное лицемерие, трусливое бегство от всякой ответственности, перекладывание ее на других, например, на государство; отвергает он и любое тоталитарное или даже демократическое «отупение», которое в оккупационных «Набросках» вынуждает его защищать и объяснять любую индивидуальную анархическую выходку и почти поклоняться хулиганам и «циникам», которым он пытается уподобиться несколькими резкими описаниями или словами.

* * *

* * *

Он уехал из Парижа в 1948 году и остался в моей памяти таким, каким я его однажды увидел. Была, кажется, очень ранняя весна, воскресенье, солнце. Я бродил по Орлеанской набережной на острове Святого Людовика и вдруг сверху, со стороны Польской библиотеки, я заметил влюбленную парочку, гулявшую прямо у волн Сены под растущими там огромными «висловскими» тополями. Я до сих пор вижу эту пару сквозь голые ветви — они выглядели такими влюбленными и поглощенными разговором, что я засмотрелся на них.

И тут я их узнал: это был Анджей и его жена Бася, они о чем-то советовались. Когда я спустился к ним, чтобы поздороваться, то сразу почувствовал, что помешал, они, должно быть, обсуждали какое-то важное дело.

Уже не помню, то ли тогда, то ли через несколько дней, они рассказали мне скрываемую за семью печатями тайну: через пару недель они отправляются в далекий мир.

Именно такими они оба остались в моей памяти, в лучах раннего весеннего солнца, в образе сосредоточенных и очень счастливых людей перед большим приключением.

Я смотрю на небольшую цветную фотографию, которую они прислали меньше года назад: оба улыбаются, Анджей — в голубой расстегнутой рубашке, Бася — в голубом свитерке на фоне красных кустов, зеленых холмов, странной архитектуры с приземистыми колоннами. Спустя тринадцать лет они кажутся мне такими же жизнерадостными и близкими друг другу. А ведь смерть Анджея близка: «...жизнеутверждение... осознается только тогда, когда человек стоит на краю могилы и знает об этом», — напишет Анджей в 1959 году.

Большим приключением стал для Анджея переезд в Гватемалу в 1948 году, этот последователь Конрада всегда мечтал о далеких странах. Первую попытку побега он совершил в четвертом классе гимназии, а в «Набросках пером», то есть во время оккупации, к нему все чаще возвращается мечта покинуть Европу, эту колыбель «культуры и концентрационных лагерей».

После тех лет в Париже, где он перебивается кое-как, работает на фабрике, затем в эмиграционных организациях, НИДе*НИД («Независимость и демократия») — польское эмиграционное политическое движение, основанное в Лондоне 17 февраля 1945 года., в парижском отделении 2-го корпуса в отеле «Ламберт»*Место временного квартирования Литературного института, сформированного армией Республики Польской в 1946 г., редактирует еженедельный бюллетень с информацией о Польше, Анджей с женой отправляется в страну, где у него нет знакомых, нет конкретной профессии, без языка, практически без средств; он хочет начать новую жизнь за пределами Европы. «Я хочу иметь право подохнуть от голода, если не справлюсь». Этот рефрен постоянно звучит в его письмах и статьях.

В Гватемале Бобковский «начинает с нуля, отказывая себе во всем»; используя кухонный нож (инструменты были ему не по карману), по 14–16 часов в день вырезает деревянные игрушки, интенсивно изучает испанский язык, читая Мадариагу*Сальвадор де Мадариага (1886—1978) — испанский дипломат, писатель, историк и пацифист.. У него ощущение, что он попал не в маленький город, а на необъятный, кипящий жизнью континент. Вначале его все очаровывает, он ругает Европу, трепещущую перед Советами, ругает европейских левых, все еще увлеченных коммунизмом, Сталиным, и себя, утверждая, что только сейчас он заметил, как стал походить на «перемещенное лицо». С присущим ему красноречием он костит и нас, эмигрантов: под возвышенными заявлениями о том, что мы не можем жить без европейской культуры, в нас укоренился общий страх перед свободой, страх самостоятельности, ожидание, что нас облагодетельствуют МОБ*Международная организация по делам беженцев., Маршалл, Aide aux emigré*Помощь эмигрантам (фр.)., квакеры, «Джойн»*Крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году в США. или архиепископ Парижа.

Он жалуется, что у него нет профессии, но утешает себя тем, что может отличить напильник от пилки для ногтей, чем уже превосходит писателей реалистического и марксистского толка в Польше.

После нескольких месяцев напряженного труда он обзаводится кое-какими инструментами и фрезерным станком по дереву и с раздражением смотрит на поведение «культурных» эмигрантов, торчащих в помещениях МОБ, бранящих «хамскую» Америку и МОБ, которые их содержат, всегда давая слишком мало.

Он врастает в жизнь Гватемалы: как пишет сам, влюбляется в нее. И поначалу, кажется, видит только ее достоинства, но с годами суждения его приобретают все более выверенный и индивидуализированный характер, и он не жалеет критики. Достается наивным левым и левым пронырам за слепой культ Советов, а также самым богатым слоям за их хищный тупой антиамериканизм, играющий на руку Советам из-за того, что в поисках гигантских и быстрых барышей они не выдерживают конкуренции с плантациями и фермами американцев, которые при больших доходах умеют создать человеческие условия для своих рабочих-индейцев, действительно заботясь о них. Он нападает на модный и, по его мнению, совершенно «абстрактный» антиамериканизм Европы и самой Америки. Мечтает о гватемальском Гомбровиче*Витольд Гомбрович (1904—1969) — польский писатель и драматург, в гротескной форме высмеивавший польские национальные стереотипы., который разнес бы в пух и прах эту неимоверно наивную серьезность, ослепляющую народ и не позволяющую ему смотреть на себя без пафоса и следующей из этого пафоса утраты пропорций. Все чаще он сравнивает эти страны с Польшей, когда речь идет о многочисленных патриотических клише.

После шести лет работы Бобковский становится материально независим, у него появляется магазин игрушечных самолетов, он все время создает новые модели, открывает первый в городе магазин под названием «Guatemala Hobby Shop», организует ребят-энтузиастов в команду моделистов, обучает их авиамоделированию. Те юноши, которых он вовлек в свою деятельность, выросли, женились, любят его. Для них Анджей — Querido Bob, grand hombre*Дорогой Боб, великий человек (исп.).. Эта команда, наподобие «монашеского братства», как пишет Анджей, принимает участие в мировых соревнованиях по авиамоделированию в Англии и США. Анджей без устали работает до последнего вздоха, любит свою мастерскую, продолжает расширять магазин и (о ужас!) благословляет «безжалостные капиталистические принципы на рынке свободной конкуренции, без которых я бы застыл на месте». По его словам, этим он все больше освобождает себя от всякой зависимости, «рабства». Он не стыдится, не скрывает, а громко радуется материальным успехам, машине, на которой путешествует по Гватемале. Восхищение красотой страны, кажется, продолжает расти, и ему кажется, что он не смог бы жить в другом месте. Он продолжает строить планы. Однако здоровье начинает подводить; он переносит несколько операций. В письмах, полных юмора и «спортивного задора», он пишет о тени смерти, от которой ему уже не избавиться, и каждые несколько месяцев после новой операции он считает подаренными: «а потом посмотрим».

* * *

* * *

Страсть к конкретному, целенаправленному, как он пишет, «эгоистичному» труду, повседневная борьба за финансовую независимость, обретение почвы под ногами не только не ослабляют его как писателя, но закаляют и питают его. Еще в Париже он пишет: «Настоящий писатель — не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто больше всего замечает».

Анджей замечает все больше. Писатель, покинувший Европу, потому что ненавидел «прогнившие идеологии», потому что просто хотел жить, в любой работе, за которую он берется без принуждения извне, в этом чувстве, видении, реакции на окружающий его мир, пытается по-новому подойти к решению проблемам, что беспокоили его в Париже. Каждый рассказ, каждое письмо — все связано с фундаментальными вопросами жизни. Его идеология, если использовать ненавидимое Анджеем слово, вырастает из его собственного опыта, а сила опыта с каждым годом, с каждым месяцем становится все ощутимее, весомее и, несмотря на успехи, «спортивный задор», все мучительнее, как будто она на пределе. Мысли о работе, о страхе и мужестве, о смерти, о воле и любви к жизни, о ее смысле, о Боге, молитве составляют подтекст его рассказов. Мысли, редко выражаемые напрямик, как бы «проскакивают» в виде парадокса, шутки, резкой «приземленной» метафоры, иногда тонко вплетаются в ткань повествования.

В последние годы «Культура» опубликовала несколько его новелл: «Некия», «Коко де Оро», «Седьмая», «Встреча», «Точка равновесия», пьесу «Черный песок» и такие эссе, как «Трясти штанами», «Записки моделиста», «Великий аквизитор», «Космополяк» и многие другие.

В своей лекции Виттлин*Юзеф Виттлин (1896—1976) — польский поэт, прозаик и переводчик. назвал Анджея Бобковского разочарованным любовником Франции, поскольку неизвестно, чего больше в его французском дневнике в годы оккупации и коллаборационизма — восхищения и чувства общности или критики и жестокой пародии. По его мнению, культура, которая отказывается защищаться, которая сдается без боя, перестает быть творческой силой и становится силой распада и разложения. Я бы дополнил слова Виттлина: Бобковский был разочарованным любовником Европы, она казалась ему бессильной, отравленной страхом перед Россией. Напомним, что он покинул Европу в период, пожалуй, предельной паники и максимальных иллюзий в отношении Советов.

Антикоммунистические настроения Бобковского со временем не менялись и отличались эмоциональным напряжением; в Париже он постоянно сравнивает коммунизм с ненавистным гитлеризмом, развенчивает иллюзии и оптимизм по поводу благоприятной эволюции коммунизма после войны. Но для Бобковского любой социализм подозрителен, это западня для свободного человека и, по его мнению, движение, которое в случае победы может воспитать только послушных чиновников, людей, не способных рисковать, готовых только говорить о свободе. <...>

Кто напишет о писателе Бобковском, кто проанализирует, переосмыслит его оценки? Достаточно предвзято вырвать из контекста несколько цитат, полемических заявлений и можно сделать из него врага любого тоталитаризма — почти фашиста, как Милоша в эмиграции пытались сделать большевистским агентом!

Кто проследит за развитием его мыслей от благородного мужского анархизма поляка, которому опротивели польская сентиментальность и польская готовность умереть на кресте, одержимость всем польским и только польским вплоть до его последних и зрелых мыслей, кто переосмыслит его борьбу с «прогнившими идеологиями», борьбу за «человека из плоти и крови», цельного и свободного, чья свобода не была бы пеленой гнева или пустым звуком?

Кто напишет о его прозе, которая с годами становится все более емкой? Еще в «Набросках пером» она кажется местами разминкой способного писателя-реалиста, приверженца Гонкуров, Флобера и, прежде всего, Бальзака, но со временем она оказывается реальным выражением не только мыслей автора, но и ритма, дыхания писателя, который страстно — как Хемингуэй — любил жизнь, приключения и мужество, но в мыслях и глубинах сознания постигал, возможно, нечто большее.

В его наблюдениях, более того, в слиянии с окружающим миром мы видим не только природу, тропическое, оранжевое, затем медное солнце, быстро заходящее за верхушки деревьев, или тусклое солнце, белое, как таблетка аспирина, с трудом пробивающееся сквозь густой туман, или бархатный полет летучей мыши под черной кроной листьев, или светлячков, похожих на трассирующие пули, вылетающие из прибрежных зарослей, но мы эту природу слышим. Сколько же здесь попыток передать нам слуховые впечатления, которые в сотни раз усиливают яркость образов: как жужжат летающие жуки, особенно с наступлением вечера и тишины, как топчутся по клетке и трутся кролики, как глухо и бесшумно пеликан пикирует в воду в погоне за рыбой, как зудят миллиарды комаров, покрывающих весь корпус огромного гидроплана звуковым саваном, и как однообразно, заунывно, раздражающе, как плач глупой женщины, кричат gruyas (журавли).

Когда пишется так, как можно писать

больше, чем голосом, всеми словами,

то не нужно тогда и дно искать,

ведь дно есть везде, как небо над головами, —

пишет Вацлав Иванюк в своем прекрасном стихотворении «Глубина».

Достаточно вчитаться, по-настоящему вчитаться в тексты Анджея Бобковского, чтобы почувствовать, что глубина есть везде. В своих рассказах, в любовных, тонких описаниях природы, в неожиданных, прерывающих рассказ размышлениях, признаниях, писатель отражает не только мир и человека, но и саму суть трудного пути, по которому он шел всю жизнь. Он то и дело достигает глубины.

«Я не хочу себе льстить, — пишет он в одном из писем, — но боюсь, там, в Польше, я нахожусь на особом счету. И отношусь к тем немногим, кого totschweigen*Замалчивают (нем.).».

«Гробовое молчание» о нем в Польше понятно и на самом деле льстит Бобковскому, ведь именно он — эдакий сын Конрада — мог бы оказаться незаменимым спутником для многих молодых поляков, мечтающих о приключениях, о жизни без цензуры, без искусства, сокрушаемого по приказу, без «прогнившей идеологии», о гармоничной и ответственной жизни по собственному выбору.

<...>

Юзеф Чапский

«Культура», Париж, сентябрь 1961