«После шестидесяти человек не боится быть самим собой»

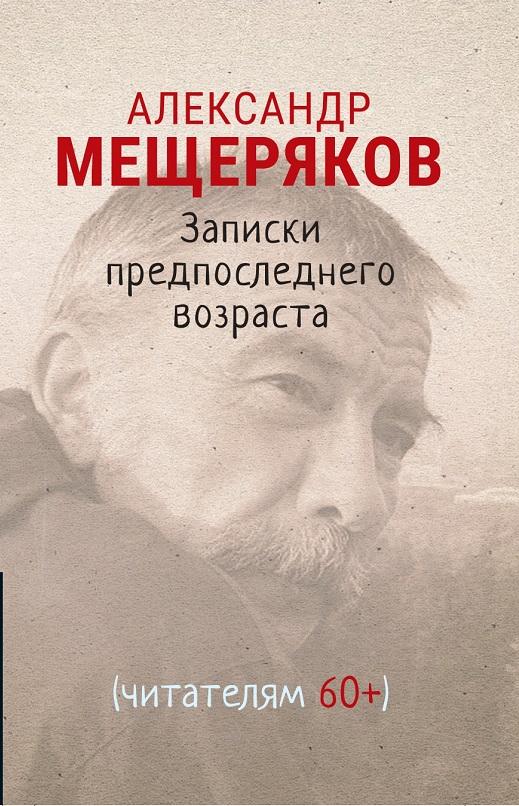

Фрагмент новой книги Александра Мещерякова

У известного япониста и писателя Александра Мещерякова выходит книга «Записки предпоследнего возраста». Это сборник коротких эссе — зарисовок, воспоминаний, наблюдений, накопленных им за всю жизнь. Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком из нее.

Александр Мещеряков. Записки предпоследнего возраста (читателям 60+). СПб.: Гиперион, 2021

Жизнь в шоколаде мне не нравится — слишком липко, чересчур сладко. Соленое мне больше по вкусу. Результат понятен: мои книжки закатывают в целлофан, а на обложке пишут 18+. Это означает, что я писатель не детский. Потому что некоторые мои герои временами грешат матерком. Сколько ни пытаюсь удержать их от скабрезностей, стоит мне чуть зазеваться, как они обязательно и выразятся. Но я не огорчаюсь: жизнь в целлофане — не так уж и плохо. Целлофан означает, что я нахожусь в меньшинстве — большинство книг ни во что не закатывают, поскольку авторы и издательства стараются не оскорбить нежные чувства нежных людей. Однако меня нахождение в меньшинстве только радует. Масса своей тяжестью вытаптывает все на своем пути. Кто там шагает правой? Кто там шагает левой? Кто там не шагает вообще? В эпоху тотальных рейтингов оставаться в меньшинстве — великая привилегия. Я никогда не был в стае и не участвовал в гонке улиток с полной выкладкой по пересеченной местности. Мои друзья — из той же породы. Кошек я люблю за непокладистость.

Жизнь в шоколаде мне не нравится — слишком липко, чересчур сладко. Соленое мне больше по вкусу. Результат понятен: мои книжки закатывают в целлофан, а на обложке пишут 18+. Это означает, что я писатель не детский. Потому что некоторые мои герои временами грешат матерком. Сколько ни пытаюсь удержать их от скабрезностей, стоит мне чуть зазеваться, как они обязательно и выразятся. Но я не огорчаюсь: жизнь в целлофане — не так уж и плохо. Целлофан означает, что я нахожусь в меньшинстве — большинство книг ни во что не закатывают, поскольку авторы и издательства стараются не оскорбить нежные чувства нежных людей. Однако меня нахождение в меньшинстве только радует. Масса своей тяжестью вытаптывает все на своем пути. Кто там шагает правой? Кто там шагает левой? Кто там не шагает вообще? В эпоху тотальных рейтингов оставаться в меньшинстве — великая привилегия. Я никогда не был в стае и не участвовал в гонке улиток с полной выкладкой по пересеченной местности. Мои друзья — из той же породы. Кошек я люблю за непокладистость.

Что до этой книги, то здесь и 18+ не обойтись. Бери выше! Здесь не только полным-полно неполиткорректного и колкого. Здесь добрый читатель столкнется лоб в лоб с реалиями и рассуждениями, которые внятны только людям, уже пожившим на этом свете. Поэтому ее целевая аудитория — 60+. После шестидесяти человек не боится быть самим собой. В этом и состоит его счастье. С годами тянет сказать всю свою правду, потому что времени на нее становится все меньше. Время выветривает породу. В старости каждый камень становится похож на себя. И тогда камень превращается в слова. И на этой переправе слов уже не меняют.

Человек после шестидесяти знает, что от печального до смешного — один шаг, а от смешного до печального — ровно столько же. Телесный низ и духовный верх всегда готовы заключить друг друга в объятия. Приземлять небо и возносить пыль... Что может быть человечнее?

После шестидесяти человек поневоле мудреет, если, конечно, он не круглый оптимист, который мечтает сохранить вечную молодость. Так что я не буду возражать, если и люди помладше обзаведутся этой книгой, положат ее под подушку и станут дожидаться той счастливой минуты, когда им стукнет шестьдесят.

х х х

Стоял в скверике со своими приятелями возле метро «Спортивная». Компания шибко ученая, но после баскетбольной тренировки все равно потянуло на пиво. Вот и цедили из горлышка. Май, тепло, еще не утомленная солнцем зелень, настроение чудесное. И тут перед нами опустился на корточки мужик во цвете лет. В моем детстве солидные мужчины садились в арбатском дворике в кружок на корточки, курили папиросы, харкали на землю, разливали по стаканам, трепались. Все они были фронтовиками, все видели, ничего не стеснялись. Брюки тогда шили широкие, на заду не трещали. Сейчас в Москве человека на корточках не увидишь. Вообще-то, если привыкнуть, вполне удобно. Если, конечно, ты не в джинсах в обтяжку.

Мужик сел на корточки и жалобно протянул: «Ребята, оставьте!» Самый совестливый из нас, кандидат геологических наук, протянул ему початую бутылку. Мужик запрокинул ее, задвигал кадыком. Допив, поставил рядом. «Закурить дайте». Дали, прикурил от своей спички. Стал представляться: «Из Саратова я, Сашком звать, а как здесь очутился — сам не помню, запил, понимашь. Старый стал, тридцать восемь лет, трахаться неохота». Вот и вся биография. Самый опытный из нас, кандидат технических наук, среагировал мгновенно: «Надо вам бабу найти погрудастее!» Самый практичный из нас, кандидат демографических наук, добавил: «Поскорее обратитесь к сексологу!» Сашок с отвращением замотал нечесаной головой и ответил как-то нелогично : «**** я твоего сексолога!» Тогда самый мечтательный из нас, кандидат богословских наук, предложил другой вариант: «Вам нужно найти дело по душе! Например, записаться в волонтеры и ухаживать за неизлечимыми больными в хосписе». Сашок посмотрел на него с подозрением: «Я и так менеджер высшего разряда по сбору мусора. А что ты так обо мне печешься? В бога веришь, что ли?» Получив утвердительный ответ, продолжил: «Я тоже был верующий, свечки ставил, матом не ругался, а потом, вишь, запил. И трахаться больше не хочу». Самый мечтательный из нас продолжил гнуть свою линию: «А вы все-таки вернитесь в лоно церкви!» Сашок задумался, забычарил сигарету о землю, откинул в сторону. «А меня попы в жопу не пошлют?» — «Ни в коем случае!» — воскликнули мы хором. Среди нас находились не только кандидаты наук, но еще и два доктора, которые до этого момента не обронили ни слова. Видно, восклицали мы убедительно, ибо Сашок поднялся на ноги и перекрестился на здание метро «Спортивная». Архитектор станции и член КПСС с 1956 года Иван Георгиевич Таранов перевернулся в гробу, но было поздно. «Ну, тогда я, пожалуй, пошел!» — решительно произнес Сашок. И вправду — пошел! Пошел бодро и убедительно на встречу с лоном. Надо же, уговорили! Это ли не чудо? Дойдет ли?

х х х

Она была профессиональной гимнасткой в обществе «Динамо». Но профессионалов в советском спорте официально не существовало, поэтому ее приписали к пожарной команде. «Я там только зарплату получала, по Москве в призерах ходила». Сейчас — инструктор по пожарной безопасности, лет семьдесят, красные губы, красное платье 54 размера. Волосы обесцвечены пергидролем. Она инструктировала меня, когда я нанимался на работу. В кабинете — огнетушители, шланги, бочки с водой и песком, одинокий багор. На стене — страшная картина великого мариниста Айвазовского «Пожар в Москве 1812 года». «Люблю, знаете ли, искусство и яркие цвета». Вместо инструктажа гимнастка принялась вспоминать, какая она была молодая и красивая. «Знаете, сколько у меня поклонников было? Я ведь тоненькая была, фигурка точеная. За мной даже олимпийский чемпион по прыжкам на батуте ухаживал. Знаете, как он высоко прыгал! Из Казахстана, ему прописка московская была нужна». В глубине души я засомневался — прыжки на батуте вошли в олимпийскую программу только в 2000 году, в это время о точеной фигурке речь уже вряд ли могла идти. Но смолчал. Не услышав возгласа восхищения, инструкторша потеряла ко мне интерес. «У вас ведь дети есть? Или хотя бы внуки? Пусть со спичками не балуются». Несмотря на дружеский настрой, про ее детей я благоразумно спрашивать не стал. Знал, что у гимнасток с этим бывают неразрешимые проблемы. «От вас табаком воняет. Только не курите в постели, пожалуйста».

х х х

В нашем дворе живет старуха. Она шаркает по асфальту, опустив глаза долу, и так горбится, будто боится задеть небо своей немытой седой головой. Она собирает на помойке корки, размачивает их и кормит бездомных голубей. Только завидев ее, они слетаются к ее варикозным ногам. Она собирает на помойке объедки, варит их в облупившейся кастрюле и кормит бездомных кошек. Только завидев старуху, они сбегаются со всех сторон света к узловатым нежным рукам. Когда я протягиваю старухе купюру, она равнодушно засовывает ее себе за пазуху, смотрит на меня водянистым безумным взглядом и произносит: «Знаешь, сынок, все уже умерли, больше мне кормить некого».

х х х

В конце мая 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны, в Москве случился ужасный погром. Славная традиция еврейских погромов была наконец-то прервана — грабили немецкие магазины. Как-никак воевали с немцами, а не с евреями. Но громили все равно свирепо, разворовывали все, что попадется под бандитскую руку. Больше всего понравился мародерам магазин «Зингер» с его увесистыми швейными машинками, которые каждому громиле пришлись по душе. Кондитерский магазин «Эйнемъ» у Ильинских ворот тоже покрушили. Довольно абсурдно, если вдуматься — ведь у немцев, как и у других слабосильных народов, нет твердого знака, а это означает, что Эйнемы — давно уже русские. Покрушить-то покрушили, но сладостями побрезговали, ибо каждому москвичу было известно, что будущие фашисты торгуют продуктом, который избирательно травит православных людей. Погромщики не стали угощаться даже шоколадными конфетками «Мишка косолапый», выпущенными проклятыми немцами для отвода глаз к 300-летию дома Романовых.

Советская власть переименовала товарищество «Эйнемъ» в «Красный Октябрь» и прекратила безобразия. Она праздновала совсем другие годовщины. Словом, погромов больше не случалось, одни праздники. До нападения Германии на СССР оставалось еще довольно много времени.

В детстве я часто бегал со своего Сивцева Вражка на набережную Москвы-реки. Она гнала мутные сточные воды в Оку, а от громадного краснокирпичного здания «Красного октября» исходил восхитительный шоколадный аромат. Он был душным и сытным. Надышавшись, я терял аппетит и плелся обратно домой.

В квартире моего школьного друга проживал работяга с «Октября». Он приворовывал предназначавшийся для конфет ликер и выносил его в грелке, которую таскал на сутулой спине. Он был потомственным рабочим, а мои любимые шоколадные бутылочки с ликером становились все суше и суше. В праздничный конфетный набор клали всего одну такую бутылочку, бережно завернутую в серебряную бумажку. После приема бутылочки внутрь, я любовно распрямлял бумажку розовым ноготком, под которым копилась уличная грязь. Принимать ванну доводилось раз в неделю, в моей коммунальной квартире проживала куча народу.

Однажды работяга плохо завинтил грелочную пробку, спиртное пролилось на его геморрой, и он грохнулся в обморок прямо в коридоре на замызганный паркетный пол. Квартира когда-то принадлежала буржуям, теперь там жили обычные советские люди, которым барские полы были по барабану. Так я узнал, что воровать и вправду нехорошо, и на короткое время поверил в божественное воздаяние.

х х х

Заведя собаку, лучше узнаешь ближний свет. У моей дворовой знакомицы, владелицы очаровательной болонки, внезапно обнаружилась страсть к Японии, хотя вообще-то она торгует бижутерией и итальянской мебелью. Страсть лучше удовлетворять, так что я подарил хозяйке болонки свою книжку. В ответ получил два переливчатых цветка якобы сакуры из стекла Сваровского. Цветки были прикреплены к кованой настоящим кузнецом ветке. Я поставил ее в карандашницу на своем письменном столе. Красота! Я так понимаю, что династия австрияков Сваровских — весьма ушлая, продает свои стекляшки задорого, поэтому считаю, что совершил очень удачный натуральный обмен. Моя радость омрачается лишь смутным воспоминанием о том, что подлые европейцы таким вот макаром выменивали у наивных аборигенов на стеклянные бусики и зеркальца очень хорошие вещи. Когда золотишко, а когда и остров Манхэттен. Так что следующую книжку я буду сочинять с прицелом обменять ее хотя бы на табуретку из итальянского гарнитура. Табуретка, наверное, уже сколочена, а вот следующую книжку еще сочинить надо. В общем, если хочешь отовариваться с выгодой, следует писать каждый день без продыху и жить долго.

х х х

Было время, когда я повадился заходить в один и тот же пивной павильончик. Там пахло пеной и воблой. Мужики ошивались конкретные, уплотнялись лоснящимися чебуреками, выражались, конечно. Сортов пива имелось не так мало, но я никогда не изменял «Жигулевскому». Не то чтобы оно было лучше других, но в советские времена существовал только один этот сорт. Тогда и произошел мой импринтинг: если пиво, то непременно «Жигулевское». Его фонетика ласкала слух. Сиделец меня одобрял: «Как приятно видеть островок постоянства в нашем меняющемся мире!» Сказав, икал. Греческие философы взросли на разбавленном вине, а этот — на пиве с водочкой. Родом из Брянска, звать Колей. Представлялся так: «Я — человек обычный, состою из атомов». Опуская рюмку, повторял: «Эластично забирает!» Настоящий пьяница, глотка и печень у него луженые. «По самым скромным подсчетам, я за свою жизнь выпил два кубометра водки», — с некоторым кокетством произносил он. «Знаешь, почему я водку пью? С возрастом рецепторы слабеют и чувствуют только горькое, вина не понимают». Выпитое перегорало в его топке начисто — он был худ, щеки провалились, кадык топорщился сквозь жидкую бороденку. «Ты бы все-таки поменьше пил и подумал о здоровье», — как-то бестактно сказал я ему. «А зачем? Мне эту власть все равно не пережить», — уверенно ответил он.

Раньше он преподавал в лесной школе физику, математику, литературу, физкультуру и пение. «А как насчет рисования?» — спросил я. «Рисую я херово», — честно ответил он. «Ты не думай, я там не пил, я детей люблю, мне их было жалко», — застенчиво закончил Коля.

А потом лесную школу закрыли, детей распустили хворать по городам. Работы не стало, Коля подался в столицу. Здесь ему не нравилось: «Кроме денег, у вас здесь ничего хорошего нет. Ничего, пробьемся!» В нем не чувствовалось хамской целеустремленности, но надежда светилась в налитых зельем глазах. Когда его спрашивали: «Ну и как у вас там в Брянске дела?», привычно отвечал: «Партизаним помаленьку».

Потом павильончик снесли, возвели пивной ресторан, в котором Коле места уже не досталось. Впрочем, и мне тоже — там подавали пахнущее гадкими колониальными временами английское пиво, чебуреки с воблой куда-то подевались, конкретных мужиков сменил офисный планктон с бледными конечностями. А Коля, наверное, теперь философствует где-нибудь в брянских лесах. Не знаю только, сколько у него слушателей. Удачи!

х х х

Собрался к японской подруге в гости, прилично оделся. Решил преподнести цветы, зашел в магазин. Продавец учтиво спросил: «Вы ведь на кладбище собрались? Сейчас подберем». Я смутился, поскольку не оправдал ожиданий, но все-таки промямлил: «Нет, мне девушке подарить». Теперь смутился уже продавец, но розы у него оказались.

Подруга встречала меня возле станции метро. Вручаю букет. Она озирается по сторонам: «В последний раз мне дарили цветы, когда я училась в Москве пятнадцать лет назад. А у нас это не принято. Может, вы сами до дому донесете, а то на меня все глазеть станут?» Я отказался, сказав, что все будут смотреть на нее с завистью. Японка с робостью повиновалась и приняла гордый вид.

Дошли до дому, хозяину я преподнес металлическую баночку с сушеными белыми грибами — сам собирал, сам сушил. Сынишка заинтересовался, сорвал крышку и не понял, что это такое. «Да ты только понюхай!» — подбодрил я его. Парень опасливо поднес банку к носу. «Ну как? Здорово ведь пахнет!» — с детским восторгом произнес я. И услышал твердое мужское слово: «Ну и вонища!» С этими словами сынок с отвращением вернул коробку отцу.

Сели вечерять. Желая угодить русскому человеку, хозяин разлил водку. «Мы вообще-то водки не держим, это муж специально в магазин ходил, но русской водки там не оказалось, только английская, вы уж извините», — похвалила своего мужа моя подруга. Но я в тот несчастливый месяц по настоянию русского врача водки не пил — только воду. Хозяину пришлось выпить в одиночку. Он поднял рюмку с самурайской готовностью к смерти, но я-то видел, насколько ему погано. Русский человек в момент подъема рюмки закатывает глаза от удовольствия, а этот выпучил их от ужаса.

После этого мы принялись обсуждать литературные проблемы и остались очень довольны друг другом: наши вкусы совпали. «Гуманитарии всех стран, соединяйтесь!» — громко произносил я про себя в вагоне метро на обратном пути. Но никто не обратил на меня ни малейшего внимания.

х х х

Калабрийский городок Пиццо нахлобучен на скалу и издалека похож на чудесный замок из детской книжки. Местные жители это прекрасно знают, они ценят подлинность и потому книг не читают, книжным магазином не обзавелись.

Калабрия — место исключительно солнечное. Недаром местный уроженец Кампанелла поместил свой утопический «Город солнца» именно на родину. В июне здесь 25 солнечных дней, в июле и августе — по 28. Что до Парижа, где Кампанелла закончил не только свою рукопись, но и свои дни, то там показатели много сумрачнее: 13, 14 и снова 13... В Париже Кампанелле было о чем помечтать.

Закаты здесь красивее рассветов, ибо светило показывается из-за невыразительных холмов, а падает оно в Тирренское море. В эти минуты солнце похоже на раскаленное пушечное ядро. Кажется, что море сейчас закипит. Расположенный левее от ядра вулкан Стромболи пускает в розовое небо очередную порцию черного дыма. Так красиво, что этот пейзаж я храню у себя за пазухой, он греет меня. Это так красиво, что даже местные жители высыпают на берег и не брезгуют полюбоваться закатом. Редкое время, когда они молчат. Бронзовый отсвет падает на лица и делает их похожими на памятники самим себе.

С тех пор, как в крепости Пиццо в 1815 году расстреляли наполеоновского маршала Мюрата, здесь ничего ужасного уже не случалось. Каждый год 13 октября ряженые под девятнадцатый век артисты художественной самодеятельности с наслаждением снова и снова наставляют на Мюрата свои бутафорские ружья. Мюрат восклицает: «Не уродуйте мне лицо, цельтесь в сердце!» Раздается залп из двенадцати стволов, и Мюрат с неповрежденным от времени лицом неумело валится на брусчатку. Публика реагирует со свойственным ей средневековым восторгом. Некоторые улюлюкают, иные и пляшут. Не плачет никто, Мюрата никому не жалко.

Кроме закатов и опереточной казни Мюрата здесь ничего не случается. В остальное время обыватели молятся в церкви, таращатся на туристов, кормят их от пуза, дуют вино, ловят рыбу, кушают мороженое, растят жгучий перец, ароматный бергамот и самые обыкновенные апельсины. А еще они чешут языки на центральной площади. Там воздвигнут памятник королю Умберто I, которого легко опознать по монументальным усам, которые видны даже из-за спины. Площадь называется вовсе не Королевской, а Республиканской, но это никого не смущает. Словом, обитатели Пиццо живут и умирают со спокойной душой, приговаривая: тутто бене, тутто бене... Они живут на окраине Римской империи, но античностью здесь не пахнет. Империя пала, а им хоть бы хны.

х х х

Кальтаджироне — город гончаров на Сицилии. Он намертво прирос к горе, как будто шустрые местные ласточки прилепили его своей слюной. Здесь все из глины — даже ангелы, которые глядят из каждого подслеповатого окошка. Ангелы аляповаты, одутловаты и тяжелы — трудно поверить, что средой их обитания является божественный воздух. Повсюду — чьи-то глиняные головы, статуэтки, вазы, горшки, которые отсвечивают влажным глазурным блеском, слегка смиряющим с испепеляющим солнцем. Одуревшие от жары продавцы сувенирных лавок похожи на глиняные копии настоящих людей — неподвижно сидят, неподвижно стоят у витрин, провожая тебя приземленным взглядом: сколько керамических кило ты способен утащить на себе в твою Россию? К собору на вершине горы ведет лестница, название которой хочется повторять снова и снова: Санта Мария дель Монте. Одолев 142 ступени, оказываешься на крошечной площади перед собором. Мальчишки там гоняют мяч. Их пасы поневоле выверены и точны — чуть что и мячик звонко запрыгает по нескончаемой лестнице, и автору паса придется сначала бежать за ним до самого низа, а потом снова тащиться наверх. Тени коротки, жарко. Играют в одни ворота, которыми служат закрытые двери храма. Местные добрые католики не возражают: считают, что мальчишки так стучатся в гости к богу.

х х х

Читал в электричке книжку. Все электричество пошло на тягу, в вагоне тускло, очки на мне. Тут подсел трезвый мужик и спросил: «Между прочим, давно хотел спросить: ты когда ссышь, очки снимаешь?» Я было задумался, но оказалось, что это он спросил для затравки — не дожидаясь ответа, начал свой взволнованный рассказ. «Понимаешь, у моей Кати жопа как у фигуристки. Дает всегда, когда я хочу, а я ей ключи от квартиры доверяю, когда в командировку уезжаю. Она там цветы поливает. Знаешь, какие у нее руки нежные? Она даже посуду в перчатках моет. Она же логопед — детям в горло лазит. Как ты думаешь — жениться мне на ней или нет?»

Вот так, под стук железных колес, открывались мне тайны чужой души. Что ни говори, а миром временами правит любовь. Сходя на своей остановке, мужик разочарованно молвил: «Жалко с тобой расставаться!» Еще бы не жалко: возможно, я был первым человеком в его жизни, который выслушал его до конца. Редкий нынешний человек способен держать внимание больше тридцати секунд, и поэтому ему нельзя рассказать до конца ни одной истории. А уж свою жизнь и подавно.