Подходящее место для черепов

Фрагмент книги Элис Л. Конклин «В Музее человека»

Антинаучные расовые теории, распространявшиеся в Европе в первой половине ХХ века, вовсе не были уделом лишь одержимых нацистов. Многие представители академического мира придерживались тогда откровенно антисемитских и расистских взглядов, полагая, что они вписываются в теорию эволюции и известный набор биологических, антропологических и этнологических открытий. Об одном такому ученом, Жорже Монтадоне (1879–1944), читайте в отрывке из книги Элис Л. Конклин «В Музее человека».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Элис Л. Конклин. В Музее человека. Раса, антропология и империализм во Франции, 1850–1950 годы. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2025. Перевод с английского Кирилла Фролова. Содержание

|

В 1939 году Поль Лестер составил международную библиографию по всем отраслям этнологии для журнала «Societe des Africanistes» («Общество африканистов») научного общества, основанного в 1930 году с помощью Риве для демонстрации новых этнографических открытий, выполненных студентами Института этнологии во французских колониях во время миссии Дакар — Джибути, а также результатов исследований физических антропологов, историков первобытного общества и лингвистов. Под рубрикой «антропология» эта библиография включала статьи не только антирасистов, но и антропологов, которые воспринимали как данность биологический детерминизм — и антисемитизм. Выделяется одна статья 1939 года: статья Жоржа Монтандона «L’etat actuel de l’ethnologie raciale» («Актуальное состояние расовой этнологии»), опубликованная в Scientia, международном журнале, выпускавшемся в Болонье. На самой первой странице этого эссе Монтандон — заведующий кафедрой этнологии в Школе антропологии — отметил, что «важность расовых фактов была доказана усилиями, в частности международными и еврейскими, по подавлению открытий расиологии [т. е. расовой науки]». Затем Монтандон заявил:

Некий большой [парижский] музей, относящийся к человеку, набит культурными артефактами, большое количество которых неправильно обозначено, чтобы лучше затушевать расовые факты, замолчать, скрыть и рассеять серии черепов — то есть [замолчать] демонстрацию некоторых великих расовых обстоятельств. Еврейское влияние, короче говоря, бойкотирует все, что обнажает факты о расах.

Он пришел к выводу, что «тот, кто беспристрастно рассматривает все обстоятельства, не имеет никаких оснований хранить молчание по поводу каких-либо из них».

Включение статьи, которая начиналась в столь откровенно антисемитском тоне, в библиографию «Societe des Africanistes» многое говорит о том, что в конце 1930-х годов считалось научным дискурсом. Но статья Монтандона интересна и по другой причине: она содержала прямой намек на Музей человека и его критику за то, что он «скрывает» расовые факты, рассеивая «серии черепов» и перемежая их культурными объектами. Монтандон не соглашался с мнением Риве о том, что подходящим местом для черепов был Зал антропологии и этнографические галереи, где они были частью синтетического введения в каждую этническую группу, которое включало в себя «типичный» морфологический профиль, а также отличительные объекты. По-видимому, Монтандон хотел создать гораздо большую и иерархически организованную галерею рас, а также «культурные галереи», которые подчеркивали бы существенные различия между цивилизациями. Это неудивительно, поскольку это было направление этнологии, которое он развивал в течение многих лет. Несмотря на расистскую сущность, его этнология рассматривалась, наравне с этнологией Риве, как составляющая официальной науки. Действительно, еще в 1981 году один из самых профессиональных физических антропологов Франции, Анри Виктор Валлуа, поручился за абсолютную профессиональную респектабельность Монтандона в межвоенную эпоху. Работы последнего даже попали на полки библиотеки Музея человека. Более того, в кризисные 1930-е годы Монтандон смог распространить свою науку среди широкой публики с помощью серии книг, которые он написал для известного французского издателя Гюстава Пайо в его серии «Bibliotheque Scientifique» («Научная библиотека») — Пайо был его племянником. Относительный успех Монтандона дает наглядный урок того, как откровенно расистская расовая наука, ранее дискредитированная во время дела Дрейфуса, могла под новым обличьем вновь стать частью «хорошей науки» во Франции конца Третьей республики, когда нация вновь была политически поляризована.

Как предполагается в главе 2, Жорж Монтандон был чрезвычайно амбициозным и оппортунистически настроенным этнологом из Школы антропологии и, скорее всего, был расистом задолго до 1938 года — года, когда он решил, впервые с момента своего прибытия во Францию тринадцатью годами ранее, вернуться в политику в качестве публичного антисемита. До этого момента Монтандон избегал каких-либо идеологических путей, усердно работая над тем, чтобы стать заметным только как серьезный этнолог: в начале 1930-х годов Монтандон пожертвовал артефакты айнов в Музей этнографии Риве, а также появился в списке «ученых — гостей музея». Будучи чужаком во Франции и на Левом берегу — он прибыл туда только в 1925 году, — Монтандон, однако, достиг научной респектабельности, в основном благодаря серии публикаций, раскрывающих его эрудицию. Они привлекли внимание Луи Марена, главы Школы антропологии с 1923 года, который нанял Монтандона в 1931 году и затем сыграл решающую роль в получении им гражданства.

Прежде чем обратиться к публикациям Монтандона, стоит задуматься о том, каким стал профиль Ecole d’Anthropologie в межвоенные годы под руководством Марена. Марен был националистически настроенным этнографом Франции, а также влиятельным депутатом от правой партии в парламенте, который был тесно связан с некоторыми из самых влиятельных, богатых и консервативных промышленников Франции. Он также был президентом Societe d’Ethnographie, чье состояние он помог улучшить в 1920-х годах, наряду с Ecole d’Anthropologie. С 1924/25 по 1925/26 учебный год количество учащихся в Ecole d’Anthropologie упало с 3146 до 2689, но к 1927/28 году оно увеличилось до 4898, и в 1930-е годы больше не было жалоб на нехватку студентов. Как мы видели в главе 2, Марен успешно нанял шесть новых профессоров, одним из которых был и Монтандон, поскольку последнее поколение учеников Брока умерло между 1927 и 1931 годами. И последнее, но не менее важное: он основал кафедру наследственности в тот самый момент, когда новая генетическая концепция расы, связывающая физические, культурные и психологические черты, зарождалась на международном уровне, особенно в Германии.

Таким образом, под руководством Марена Школа антропологии снова стала важным местом в Париже и даже за его пределами для тех, кто больше всего интересовался обсуждением проблем классификации человеческих рас. Некоторые члены Школы антропологии были также видными членами Французского евгенического общества, которое после Первой мировой войны стало более восприимчивым к таким негативным мерам, как контроль над рождаемостью, стерилизация и ограничение иммиграции для улучшения качества и количества французского населения. Тем не менее было бы неверно заключить, что из-за этого интереса к расовой науке школа в целом имела бо́льшую расистскую и антисемитскую ориентацию, чем многие другие научные круги во Франции, в то время, когда интерес к расе в целом возрастал среди профессиональной и интеллектуальной элиты. Например, ведущий биолог-антирасист Николай Коссович получил там должность в то же время, что и Монтандон, однако Коссович (в отличие от Монтандона) был одним из тех, кто наиболее решительно доказывал, что евреи не имеют отличительных расовых черт. Даже некоторые из учеников Риве и Мосса иногда преподавали в Школе антропологии — возможно, из-за отсутствия других вариантов.

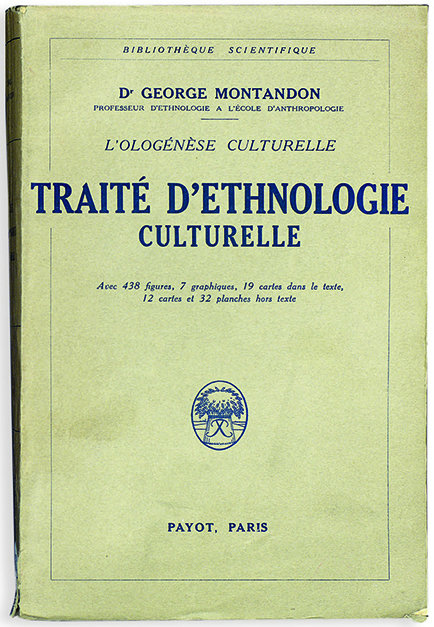

Для школы, долгое время связанной с изучением биологии человека и ее влияния на развитие и способности человека, но руководимой в 1930-х годах глубоко консервативным этнографом из Франции, работа Монтандона должна была показаться особенно подходящей. В 1928 году Монтандон опубликовал трактат по физической антропологии «L’ologenese humaine» («Гологенез человека»), а в 1934 году за ним последовал трактат по культурной антропологии «L’ologenese culturelle» («Культурный гологенез»). Вместе они объединили основные научные концепции, которые он в конечном итоге опубликовал в более популярных формах. Однако ни одна, ни другая работа не затрагивала новейшие методы или концепции международной расовой науки. Обе они были написаны под влиянием автономной теории итальянского зоолога д-ра Даниэле Роза, называемой гологенезом, которая была неизвестна за пределами Европы и мало известна внутри или, по крайней мере, не среди этнологов. Тем не менее книги Монтандона были приняты его коллегами как научные труды, выполненные на высоком академическом уровне, хотя при внимательном прочтении выясняется, что его идеи не продвинулись далеко вперед по сравнению с его юношеским заигрыванием с расизмом Гобино и, в частности, с мечтаниями последнего о возможности [выведения] господствующей расы, в которой высшая духовность и биология мистическим образом слились. Этнологические работы Монтандона о расе и культуре в межвоенный период можно рассматривать как попытку переформулировать в приемлемых научных терминах этот извращенный идеал, для осуществления которого требовалось уничтожение «нечистых» евреев.

|

Теория гологенеза утверждала, что все виды эволюционировали в результате внутренних причин, потому что каждый из них был наделен «идеоплазмой», или субстратом, ответственным за наследственность, в виде постоянной спонтанной дихотомии. Жизнь зародилась как единый вид, присутствующий во всем мире, из которого развились все новые виды. В критической точке созревания виды делятся на два различных вида потомства, которые в конечном итоге (в течение нескольких столетий) заменяют исходный материнский вид. Еще два момента имели решающее значение для теории. Во-первых, «при каждом расщеплении диапазон возможной изменчивости любого отдельного признака постепенно ограничивался до тех пор, пока вид больше не мог варьировать». В этот момент виды выживают без изменений — и становятся живыми ископаемыми — или вымирают. Во-вторых, расщепление видов асимметрично: при каждом расщеплении одна из двух ветвей, так называемая rameau tardif (поздняя ветвь), дает больше «дочерних видов» с более широкой изменчивостью; другая, так называемая rameau precoce (ранняя ветвь), дает начало меньшему числу дочерних видов с более примитивными характеристиками.

Хотя Роза никогда не хотел, чтобы его идеи были применены к биологической или социокультурной эволюции человека, он одобрял то, как Монтандон использовал его теорию. Монтандон пришел к убеждению, что среди конкурирующих неодарвинистских теорий гологенез лучше всего объясняет происхождение и, что для него очевидно, неравномерную эволюцию и одаренность человеческих рас и культурных комплексов. Основываясь на неполной летописи окаменелостей, создавшей климат, в котором процветали даже самые нелепые догадки, Монтандон в «L’ologenese humaine» впервые разработал взгляд на расовую эволюцию, который радикально отличался от того, как большинство физических антропологов понимали происхождение человеческих рас. В межвоенные годы было принято считать, что существует единая колыбель человечества, о местонахождении которой до сих пор ведутся споры: предполагалось, что расы дифференцировались в доисторические времена от отдельных популяций в изолированных географических местах, а затем мигрировали в другие места, где они смешивались с другими расами. Вот почему для таких людей, как Риве и его ученики, история человеческих рас была историей как непрерывной миграции, так и метисажа, что делало расовый состав современных популяций практически невозможным для сортировки, а раса не имела отношения к конкретным социальным, языковым и культурным достижениям народа. Согласно этой схеме вещей, расы начинались «чистыми» на заре времен, но в течение долгого периода человеческой эволюции стали чрезвычайно гибридными. Цивилизации были столь же гибридными, поскольку были плодами бесконечного смешения и заимствования.

Для Монтандона, однако, сценарий был обратным: летопись окаменелостей раннего Homo sapiens не подтверждала тезис о едином центре происхождения и последующей дифференциации. Если бы эта теория была верна, утверждал он, то в точке, где зародилась каждая раса, должна была существовать концентрация подобных окаменелостей. Вместо этого Монтандон выдвинул гипотезу о том, что сначала недифференцированный человеческий предшественник занимал весь земной шар, а затем постепенно и непрерывно дихотомически разделился на различные расы и подрасы. Каждый раскол порождал позднюю ветвь и раннюю ветвь, и в то время как расы поздних ветвей неуклонно прогрессировали, расы ранних ветвей столкнулись с остановкой в развитии. Также по правилам гологенеза эти новые расы со временем стали более концентрированными географически, а также более отличными друг от друга. Как любил выражаться Монтандон: «Чистых рас не существовало в доисторическое время. Чистая раса представляет собой не прошлое, а грядущее (un devenir)». И в качестве одного из своих бесчисленных примеров он привел случай с «негром». Несмотря на то что последний стал «более примитивным и более обезьяноподобным, чем другие расы», он лишь постепенно приобрел такие специфические черты, как черная кожа, уменьшенный волосяной покров тела, курчавые волосы, а также утолщенные и выпячивающиеся губы. «Негр становится, за исключением случаев метисажа, еще бо́льшим негром». Как следует из этого отрывка, Монтандон признавал, что современные средства коммуникации прервали процесс еще большей расовой дистилляции, способствуя смешению народов: «В качестве общего тезиса мы должны полагать, что существует тенденция к образованию чистых рас, но что эта тенденция одновременно разрушается метисацией, подобно тому, как горы, которые возвышаются, в то же время выравниваются стихией». Парадоксально, но метисаж, о котором здесь говорил Монтандон, был культурным, а не расовым, хотя он разъяснял этот момент лишь в своих сносках. Разные крови, утверждал он, не «смешиваются»: происходит смена одной крови другой, а не трансформация. Процесс расовой дистилляции стал компрометироваться, когда народы заимствовали языки и обычаи других народов. Процитирую:

Использование слов «семитизация», «негритизированный», «монголизированный» не имеет смысла с соматической точки зрения... Однако европейцы могут одеться в одежду монголиков [sic] и адаптировать их язык; этнографически, лингвистически, исторически мы можем говорить о семитизированном народе в галлицизированной стране.

Изложив эти обширные теории на почти 200 страницах в части 1, во второй части «L’ologenese humaine» Монтандон дал классификацию и подробное описание девяти «великих рас» и двадцати «рас», на которые человечество разделилось в результате спонтанной дихотомии. По замыслу Монтандона, самой древней и примитивной великой расой был пигмоид, а самой поздней и наиболее развитой — европеоид.

В своей второй, еще более объемной (778 страниц против 448 страниц) работе, «L’ologenese culturelle», Монтандон применил те же зоологические принципы гологенетической теории, которые он использовал для объяснения человеческих расовых различий и ранжирования рас по уровням цивилизационного развития, от дописьменных народов до современности. Книга начиналась с определения и описания двенадцати «культурных циклов», или цивилизаций, которые, по утверждению Монтандона, возникли дихотомически из доисторического культурного «супа», и каждый из этих циклов распространялся по мере миграции различных групп, а затем концентрировался в определенном месте. Все прошлые и нынешние культуры мира принадлежали к одному из этих циклов, чьи определяющие обычаи всегда были единственными в своем роде, продуктом их идиоплазмы, а не этапом всеобщего человеческого развития или продуктом культурных заимствований.

Было бы ошибкой... полагать, что обычаи первобытных людей и дикарей являются тем порогом, которого мы однажды достигли и от которого мы затем отошли. Их образ жизни часто отличается от того, которому следовали западные цивилизации. Туземные процедуры производства, строительства... и т. д. являются sui generis (единственными в своем роде). Когда родственная линия... вымирает, процедуры, которые они использовали, окончательно утрачиваются.

Монтандон также разделил эти «циклы» на позднюю ветвь и более раннюю, потому что «культурный цикл в культурной этнологии — это то же самое, что раса в соматической этнологии». Те, кого считали поздними, медленно, но верно продвигались к современной цивилизации, как и поздние расы, в то время как ранние «заблудились в тупиках». Излишне говорить, что двенадцатый цикл был поздно прибывшим «европеоидным» и представлял собой высшую из известных форм цивилизации, превосходство которой было доказано ее способностью включать в себя и превосходить технологические достижения более ранних, зашедших в тупик цивилизаций, таких как китайская. Иными словами, цивилизации, как и расы, не рождались «чистыми», а становились таковыми с течением долгого времени. После того как Монтандон еще раз изложил свою теорию в первой половине книги, во второй части он исчерпывающе рассмотрел этнографические особенности во всем мире, такие как металлообработка и охота. «L’ologenese culturelle» отражала, помимо влияния Роза, венскую диффузионистскую школу культурных кругов, или Kulturkreis, которую полностью поддерживали лишь немногие французские этнологи.

Таким образом, обе работы были в значительной степени описательными; гологенетическая теория и субъективное ранжирование рас и культур были представлены в первую очередь, а за ними последовали синтетические и, казалось бы, нейтральные по отношению к ценностям компендии антропологических и этнографических данных, скрупулезно отобранные из существующей научной литературы по всему миру. Хотя теория Монтандона была скептически встречена учеными, которые рецензировали обе книги, классификации, найденные во вторых частях обеих работ, и их обширная библиография были единодушно одобрены. Описательный раздел «L’ologenese c ulturelle» был фактически первым подобным общим этнографическим разделом на французском языке, и Мосс и Сустель рекомендовали его студентам (предположительно потому, что он содержал много подробных чертежей орудий труда и других артефактов), с оговоркой, что он опирается на «очень спорную общую теорию». Работа также привлекла внимание прессы в то время, когда вопрос о происхождении цивилизаций был такой же дискуссионной темой, как и вопрос о расах. «L’ologenese humaine», напротив, поначалу не продавалась, по мнению Монтандона, из-за ее теоретического аппарата, размера и стоимости. В начале 1930-х годов он решил вместе с Пайо опубликовать ее компактную версию под названием «La race, les races» («Раса, расы»; 1933), на этот раз предназначенную для широкой аудитории. В ней он сократил свою «новую» теорию о происхождении рас до пары страниц, а затем изложил еще более современную классификацию рас по сравнению с той, которую он опубликовал пятью годами ранее. Монтандон обладал достаточно хорошим слогом и безошибочно сделал на это ставку, поскольку спрос на авторитетные работы на расовую тему продолжал расти, и книга быстро завоевала похвалу в литературных кругах. В 1934 году этнограф Арнольд ван Геннеп в своей статье в газете «Mercure de France» восхвалял автора за его «систематическое устранение смешений таких понятий, как народы, языки и расы, которое, ... как мы видим, ... сейчас активно воскрешается к великой выгоде Гитлера». В 1939 году Сустель порекомендовал «La race, les races» и антирасистский журнал Races et Racisme редактору издания «Nouvelle Revue Francaise» в ответ на просьбу предоставить библиографию по «расам». По сравнению с псевдонаучными расистами, которые теперь отстаивали такие понятия, как древняя чистота арийской расы, Монтандон, казалось, придерживался «фактов».

И все же он делал что угодно, но только не это. Если признание Монтандоном того, что чистых рас не существует, казалось, помещало его в основное русло того, что знали все «правильные» расовые ученые в межвоенные годы, и если его диффузионизм полностью находился в пределах того, о чем спорили некоторые культурные антропологи в этот период, то лежащая в его основе биологическая концепция культурных циклов плыла не только против течения Дюркгейма, но и против самих фактов. Так называемые примитивные расы и культуры исчезали, конечно, не из-за врожденной неполноценности, а из-за западного империализма, который Монтандон просто игнорировал. Если инки погибли, писал он, то не из-за испанского завоевания, а из-за присущей им склонности к упадку в ранние времена развития культуры. Тем не менее, поскольку Монтандон был чрезвычайно хорош в подкреплении своих самых крайних идей ссылками на авторитетных ученых и поскольку он настаивал на том, что гологенез был всего лишь теорией — так же, как теории, которые имели социологи, — и потому что его описательные исследования были тщательно проведены, и, наконец, поскольку даже многие антирасистские авторы признавали, что некоторые культуры более развиты, чем другие, его эссенциалистские взгляды остались в значительной степени без критики. Это было тем более верно, если учесть, что в межвоенной Франции существовала целая школа консервативных этнографов, начиная с Луи Марена, которые были более чем готовы верить, что «процессы социальной эволюции, цивилизации и формирования нации... в первую очередь являются процессами дистилляции, концентрации и очистки», и приветствовали любую научную работу, которая поддерживала эту форму ирредентизма. Возможно, по этой причине следующим шагом Монтандона было применение своих идей к французской нации, к которой он тогда пытался присоединиться.

Фото в начале материала: National Photo Company Collection/Library of Congress