Почему Кафка — веселый писатель

Фрагмент сборника Дэвида Фостера Уоллеса «Избранные эссе»

Екатеринбургское издательство «Гонзо» выпустило подборку публиковавшихся в разное время эссе Дэвида Фостера Уоллеса, автора постмодернистского романа «Бесконечная шутка». Предлагаем ознакомиться с одним из них, в котором Уоллес признается, как трудно ему было преподавать рассказы Франца Кафки американским студентам.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

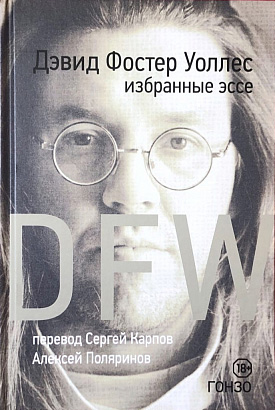

Дэвид Фостер Уоллес. Избранные эссе. Екатеринбург: Гонзо, 2023. Перевод с английского Сергея Карпова и Алексея Поляринова. Содержание

Заметки о чувстве юмора Кафки, из которых, пожалуй, стоило бы выкинуть еще пару абзацев

Заметки о чувстве юмора Кафки, из которых, пожалуй, стоило бы выкинуть еще пару абзацев

Одна из причин, почему я решился публично выступить, хотя очевидно, что я недостаточно квалифицирован, — это возможность прочесть вам рассказ Франца Кафки, который я исключил из программы своих студентов и теперь скучаю по нему — я люблю читать его вслух. Он называется «Маленькая басня»:

— Ах, — сказала мышь, мир становится все теснее и теснее с каждым днем. Сначала он был таким широким, что мне делалось страшно, я бежала дальше и была счастлива, что наконец видела вдали справа и слева стены, но эти длинные стены с такой быстротой надвигаются друг на друга, что вот я уже добежала до последней комнаты, а там в углу стоит мышеловка, в которую я могу заскочить.

— Тебе надо только изменить направление бега, — сказала кошка и сожрала мышь.

Чтение рассказов Кафки со студентами всегда было для меня большим разочарованием, потому что я так и не смог сделать главного: объяснить им, что Кафка — веселый писатель. И что сила его рассказов тесно связана именно с его веселостью. Потому что, разумеется, у великих рассказов много общего с великими шутками. И те и другие очень зависят от того, что специалисты по теории коммуникации называют «эксформация», т. е. важная информация, удаленная из текста, но сохраняющая с ним связь и, таким образом, вызывающая целый взрыв ассоциаций в мозгу у читателя. Наверно, поэтому и рассказы, и шутки всегда производят такой внезапный и оглушительный эффект, как выход воздуха из забитой трубы. Недаром ведь Кафка говорил, что «литература — это топор, которым мы рубим замерзшие моря внутри нас». И неслучайно также, что главное техническое достижение великих рассказов часто называют «сжатостью» — потому что и давление, и освобождение от него уже находятся внутри читателя. Что Кафка умел делать практически лучше всех, так это регулировать то самое давление таким образом, чтобы оно становилось невыносимым ровно в тот момент, когда высвобождается.

Психология шуток отчасти помогает объяснить, почему Кафку так сложно преподавать. Мы все знаем, что самый легкий способ лишить шутку ее причудливой магии — попытаться ее объяснить: указать, например, на то, что Лу Костелло путает имя «Кто» с вопросительным местоимением «кто» и т. д. И все мы знаем, какую странную антипатию у нас вызывают подобные попытки — нам это даже не скучно, скорее оскорбительно, это что-то сродни богохульству. Нечто подобное чувствует преподаватель, когда пытается протолкнуть рассказы Кафки сквозь механизмы стандартного критического анализа: составить схему сюжета, расшифровать символы, рассмотреть все слои повествования и т. д. Сам Кафка, разумеется, оценил бы иронию, если бы узнал, что его рассказы в будущем будут подвергать воздействию высокоэффективной критической машины — все равно что оторвать у розы лепестки, измельчить их и прогнать эту массу сквозь спектрометр, чтобы выяснить, почему же роза так приятно пахнет. Ведь Франц Кафка прежде всего автор рассказа «Посейдон», в котором бог морей так завален бумажной работой, что уже давно забыл, каково это — плавать, и еще рассказа «В исправительной колонии», где наказание и пытка преподносятся как назидание, а критик выведен в виде оснащенной иглами бороны, которая в конце концов наносит заключенному смертельный удар, протыкая лоб шипом.

Есть и еще одна помеха даже для самых одаренных студентов: эксформативные ассоциации в текстах Кафки — в отличие от, скажем, случаев Джойса или Паунда — не интертекстуальные и даже не исторические. Кафка работает скорее с первобытным детским материалом, откуда происходят и мифы; именно поэтому даже самые странные его истории мы склонны называть скорее кошмарными, чем сюрреалистичными. Эксформативные ассоциации в текстах Кафки довольно просты и одновременно очень богаты настолько, что чаще всего их просто невозможно описать словами: попробуйте, например, попросить студента расшифровать смысл, кроющийся за этим рядом слов — мышь, мир, бежать, стены, сужающиеся, укрытие, мышеловка, кот и «кот съедает мышь».

Не говоря уже о том, что причудливая веселость Кафки находится за пределами понимания тех моих студентов, чьи нейронные резонансы сформированы в Америке. Юмор Кафки не имеет ничего общего с культурным кодом современной американской индустрии юмора и развлечений. В нем нет рекурсивной игры слов или словесной эквилибристики, нет ни сарказма, ни высмеивания. В юморе Кафки нет физиологических шуток, как нет каламбуров про секс, и уж тем более нет стилизованных попыток восстать против устоявшихся норм. Нет пинчоновского фарса с банановой кожурой и бродячими аденоидами. Нет ротовского приапизма, или бартовской метапародии, или вудиалленовского нытья. Нет балаганных разворотов современных ситкомов, как нет не по годам развитых детей, острых на язык дедушек, циничных коллег-бунтарей на работе. И наверное, наиболее чуждым для современной культуры выглядит то, что власть имущие в текстах Кафки — никогда не пустоголовые шуты, над которыми легко посмеяться: они всегда абсурдные, страшные и печальные одновременно, как лейтенант из «В исправительной колонии».

Я вовсе не пытаюсь сказать, что для американских студентов Кафка слишком утонченный писатель. На самом деле единственная хоть сколько-нибудь эффективная стратегия в изучении чувства юмора Кафки, которую я придумал, заключается в обратном — в попытке убедить студентов, что Кафка отнюдь не утонченный писатель и даже антиутонченный. Заявить, что веселость Кафки скрывается именно в радикальной буквализации правды, которую мы привыкли воспринимать как метафору. Я высказываю предположение, что некоторые самые глубокие коллективные чувства можно выразить, лишь придав им форму «фигур речи», именно поэтому мы называем их «выражениями». Когда мы со студентами проходим «Превращение», я часто прошу их хорошенько подумать над тем, что на самом деле выражается, когда мы говорим о ком-то, что он «жуткий» или «мерзкий» или что ему пришлось «хлебнуть дерьма» на работе. Или перечитать «В исправительной колонии» в свете таких выражений, как «выговор» или «башку оторвать», или вспомнить пословицу «в среднем возрасте каждый имеет лицо, которое заслуживает». Или открыть «Голодаря», держа в голове такие выражения, как «голодный до внимания» или «изголодался по любви», а также учитывая двойной смысл термина «самоотречение» или даже такой невинный фактик, что «анорексия» происходит от греческого слова, означающего «желание».

Обычно мне удается увлечь студентов этим трюком, и это замечательно, но меня все равно грызет чувство вины, потому что подобная тактика — комедия-как-буквализация-метафоры — все же не раскрывает более глубокой алхимии, благодаря которой комедия Кафки в то же время трагедия, а трагедия всегда заодно огромная и благоговейная радость. Из-за этого дальше, как правило, следует мучительный час, когда я сдаю назад, страхуюсь и предупреждаю студентов, что тексты Кафки все же, какими бы остроумными они ни были, не являются шутками в полном смысле этого слова и что простой и кладбищенский черный юмор, проскальзывающий во многих его личных заметках, — например, во фразе «надежда есть, но не у нас», — нельзя назвать магистральной темой его творчества.

Скорее в рассказах Кафки есть эта гротескная, роскошная и насквозь современная сложность, амбивалентность, которая становится мультивалентной логикой «подсознательного» в стиле «И + Или», — хотя лично я считаю этот термин всего лишь мудреным синонимом слова «душа». Юмор Кафки отнюдь не невротический, как раз наоборот — антиневротический, героически разумный, это, в конце концов, религиозный юмор, но его религиозность — в стиле Кьеркегора, Рильке и библейских псалмов; духовность Кафки настолько сильна, что на его фоне легковесно выглядит даже кровавая благодать от мисс О’Коннор, с полуфабрикатными душами на кону.

И именно поэтому, по-моему, остроумие Кафки непонятно нашим детям, ведь они выросли внутри культуры, в которой шутки — это развлечение, а цель развлечения — утешить или подбодрить зрителя, не наоборот. И дело даже не в том, что до студентов «не доходит» юмор Кафки, а в том, что мы научили их, будто юмор должен доходить — точно так же, как научили, будто «я» — это то, что им просто дано от рождения. Поэтому не удивительно, что они не способны оценить реально главную шутку Кафки: что отчаянная борьба за свое человеческое «я» всегда приводит лишь к осознанию, что твое «я» от этой отчаянной борьбы неотделимо. Что наш бесконечный и невыносимый путь домой — это и есть наш дом. Это сложно описать словами или нарисовать на доске, уж поверьте. Ты можешь сказать студентам, что, наверно, это даже хорошо, что Кафка до них «не доходит». Ты можешь попросить их представить, что его рассказы — это как бы дверь. Вообразить, как мы стучим в эту дверь, все сильнее, стучим и стучим, мы не просто ждем, когда нас впустят, нам нужно, чтобы нас впустили; и мы не знаем почему, зато чувствуем, чувствуем это отчаянное желание войти, и все стучим, бьемся и выбиваем ногой. И наконец дверь открывается... но открывается наружу — все это время мы были внутри, там, где и хотели быть. Das ist komisch.

1998, первая публикация — в том же году в журнале Harper’s под названием «Laughing with Kafka» («Смеяться с Кафкой»).