Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Мохаммад Бахманбейги

محمد بهمنبیگی

Ветер, вея от Мульяна...

بوی جوی مولیان

Перевод Владлены Брыкиной, Ульяны Галенко, Юлии Ковачевич, Екатерины Куцанкиной, Арины Луговской*Переводчики благодарят Олесю Парасоцкую за ценные советы и замечания.

Под редакцией Евгении Никитенко

Перевод выполнен по изданию

محمد بهمن بیگی. بخارای من، ایل من. تهران: انتشارات آگاه، 1368 (1989).

Аннотация

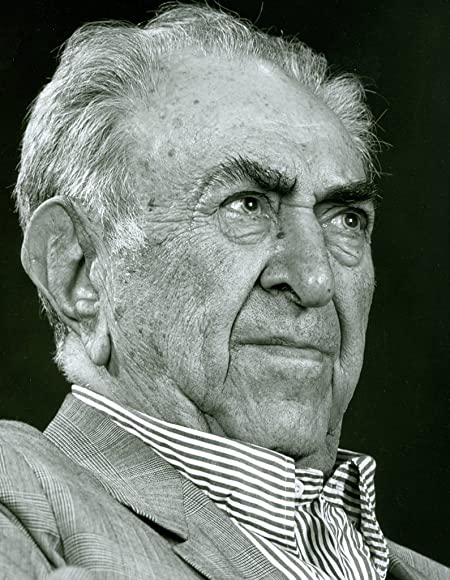

Мохаммад Бахманбейги

Мохаммад Бахманбейги

Мохаммад Бахманбейги (1920—2010) происходит из племени, вернее, из племенного союза кашкайцев, ведущих полукочевой образ жизни. Его клан жил в провинции Фарс на юго-западе Ирана. Когда к власти пришел Реза Пехлеви, в 1925 г. провозгласивший себя новым шахом, страна находилась в упадке: народ бедствовал, повсюду хозяйничали иностранцы, окраины не подчинялись центральной власти. Новый правитель стал бороться с этими бедами при помощи самых жестких мер. В частности, он стал проводить политику насильственного принуждения кочевников к оседлости, а для подавления и предотвращения восстаний казнил, заключил в тюрьму или выслал в Тегеран представителей племенной знати.

Отец Мохаммада Бахманбейги, стоявший во главе небольшого клана, был вместе с семьей выслан в Тегеран. Там будущий писатель пошел в школу, а впоследствии окончил университет — первым в своем роду. Когда в 1940-е гг. его родители получили возможность вернуться к своему племени и привычному образу жизни, юноша по велению отца остался в столице, чтобы сделать карьеру и добиться успеха. Но мог ли человек, с четырех лет державшийся в седле, смириться с жизнью в тесной душной комнатке вдали от родных и любимых?

Об этом и повествует автобиографический рассказ «Ветер, вея от Мульяна...», публикуемый сегодня. Он открывает сборник «Моя Бухара — мое племя» (1989), посвященный быту кашкайских племен и событиям из жизни автора, так много сделавшего для своих соплеменников. И название сборника, и название рассказа отсылают читателя к знаменитой легенде об «отце персидских поэтов» Абу ʻАбдаллахе Рудаки (ок. 860 — 940/41) и эмире Насре б. Ахмаде (правил с 914 по 943)*Полностью легенду можно прочесть в книге Низами Арузи Самарканди «Собрание редкостей, или Четыре беседы» в переводе С. И. Баевского и З. Н. Ворожейкиной под редакцией А. Н. Болдырева (М.: Издательство восточной литературы, 1963, с. 61–63)..

Наср б. Ахмад, величайший из саманидских правителей, зиму проводил в Бухаре, столице своего государства, а летний зной пережидал в Самарканде или Герате. Так продолжалось из года в год, пока однажды эмир, плененный чудесным климатом провинции Хорасан, не решил задержаться в Герате и его окрестностях подольше. Так хороши были там фрукты, так свеж воздух, так богаты пастбища, что эмир совершенно забыл о родной Бухаре. Прошло четыре года. Люди, состоявшие в свите эмира, истосковались по родине, но боялись просить своенравного владыку о возвращении. Тогда они обратились за помощью к Рудаки, величайшему из придворных поэтов. Тот прекрасно изучил темперамент эмира Насра и знал, что тронуть его способны только стихи. Он вспомнил, как любил эмир бухарскую речушку Мульян, и сложил касыду*Касыда — поэтическая форма в арабской, персидской, османской и др. поэзии, обыкновенно использовавшаяся при создании восхвалений в адрес того или иного правителя или уважаемого лица., воспевающую Насра и его столицу. Взяв свой чанг*Чанг — струнный музыкальный инструмент, напоминающий арфу., Рудаки отправился к эмиру утром, когда тот опохмелялся. Не успел поэт пропеть и шести бейтов, как эмир, охваченный тоской по Бухаре, бросился к своему коню, вскочил в седло и поскакал на север, к переправе через Амударью. Придворные бросились за ним вдогонку, но только через два фарсаха*Фарсах, или фарсанг — мера длины, составляющая около 6 км. смогли передать ему сапоги и шальвары.

Вот эти бейты в переводе И. Л. Сельвинского:

Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.

Чары яр*Яр — подруга, друг (перс). моей желанной к нам доходят...

Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,

Как дорожка златотканая, подходит.

Смело в воду! Белоснежным скакунам

По колена пена пьяная доходит.

Радуйся и возликуй, о Бухара:

Шах к тебе, венчанная, приходит.

Он как тополь! Ты как яблоневый сад!

Тополь в сад благоухания приходит.

Он как месяц! Ты как синий небосвод!

Ясный месяц в небо раннее восходит.

Не будем скрывать от читателя очевидное: как и эмир Наср, Мохаммад Бахманбейги вернулся на родину. Но вернулся с желанием применить полученные в столице знания для того, чтобы облегчить жизнь своих соплеменников, сделать ее более безопасной. Благодаря Мохаммаду Бахманбейги в 1950-х гг. в Иране появились кочевые школы. Многие девочки, которые учились в них наравне с мальчиками, впоследствии стали акушерками и вернулись к жизни среди кочевников, чтобы помогать роженицам.

* * *

Я появился на свет в черном шатре. В день моего рождения кобылу разлучили с молочным жеребенком, чтобы она ржала. В те времена считалось, что джинны и шайтаны боятся лошадиного ржания.

Когда я родился и стало понятно, что я, слава Богу, мальчик, а не девочка, мой отец выстрелил в воздух из ружья.

Я начал свою жизнь в шатре под выстрел ружья и ржание лошади.

В четыре года я уже держался в седле. Прошло совсем немного времени, и мне дали в руки легкую винтовку. До десяти лет я и ночи не провел в городе и даже не бывал в городском доме.

Мое племя дважды в год проходило неподалеку от Шираза*Племена, входящие в кашкайский племенной союз, традиционно ведут полукочевой образ жизни, дважды в год перекочевывая между летними и зимними пастбищами.. Городские торговцы и лоточники выставляли вдоль нашего пути подносы со сладостями и халвой. Наличных денег у нас не водилось. Я брал у кого-нибудь шерсть или курут*Курут — сухой кисломолочный продукт, традиционно производится кашкайцами, может служить предметом обмена при торговле с оседлым населением., и от радости сердце выпрыгивало у меня из груди. Вкус этих сладостей, обветренных и запыленных, я до сих пор чувствую во рту.

От одного слова «город» мое сердце таяло, как сахар, и, когда моего отца, а затем и мать сослали в Тегеран, я единственный во всей семье был доволен и счастлив.

Я еще не знал, что у меня отнимут коня и седло и посадят за школьную парту.

Я не знал, что у меня отнимут мою прекрасную учебную винтовку и дадут мне перо.

Мой отец не был значительным человеком. Его сослали по ошибке. И мать моя не была важной персоной. Ее тоже сослали по ошибке. Наше имущество также по ошибке попало в руки разных высокопоставленных господ.

Наша ссылка продлилась больше одиннадцати лет. Это было тяжелое время. Мы едва не начали ходить по улицам и просить милостыню. Однако городская полиция следила за тем, чтобы мы не побирались.

От нашего имущества не осталось ничего. Нам пришлось совсем туго. Раньше у нас были служанка и работник, но, поняв, откуда ветер дует, они сбежали и оставили нас на произвол судьбы.

Для того, кто разбивал шатер у чистейших ручьев, тогдашние тегеранские аб-амбары*Аб-амбар — резервуар для хранения воды. были пыткой. Для того, кто рубил дубы, чтобы развести костер, угольный мангал и керосиновая печь были мучением. Для того, кто мог скакать верхом по всему просторному и прекрасному Фарсу*Фарс — провинция на юго-западе Ирана, место проживания кашкайских племен., жизнь в узком пыльном переулке казалась смертью. Моей матери, которая всю свою жизнь прожила в открытом, полном воздуха шатре, было мучительно тяжело дышать в четырех стенах нашей комнатушки. Мы поставили для нее палатку во дворике, и только страшный зимний холод и снег могли загнать ее обратно в дом. Я спал в палатке вместе с матерью. Однажды ночью вор украл нашу одежду. Я остался без одежды и плакал. Один из ссыльных, худой и низкорослый, отдал мне свою. Она все равно была длинна и широка, но все же это было лучше, чем ходить в исподнем. Я оделся и вышел из дома. Ребятишки в переулке и в школе смеялись надо мной.

Мы не могли позволить себе арендовать целый двор. Не знавшая прежде нужды семья племенного старосты теперь ютилась в съемной комнатушке в доме на несколько семей. Каких только соседей у нас не было: молочник, дворник, банковский служащий и одинокая женщина, которая была самой сердобольной из всех. Ее звали Хамдам.

Мой отец состоял на учете в полиции. К нему был приставлен полицейский агент. Он даже за дынями не мог сходить без сопровождения. В Тегеране было больше двадцати ссыльных кашкайцев, и каждому полагался свой полицейский. Нашему надзирателю повезло меньше всех. У нас не было дома, где он мог бы присесть и отдохнуть. У нас не было скатерти, чтобы принять его по-человечески. Он был вынужден ставить пустую канистру из-под керосина прямо в переулке, расстилать на ней газету, присаживаться и следить за нами.

Он стыдился своей работы, а мы — своей бедности.

Однажды моего отца вызвали в участок. К полудню его еще не было. Надзиратель обнадежил нас, что вечером отец вернется. Но он не вернулся ни в тот вечер, ни в последующие.

Горю матери и нашей с ребятами растерянности не было предела. Несколько месяцев прошло в ожидании, и вот в один прекрасный день он возвратился. Он изменился до неузнаваемости. Было видно, что его пытали. Мы только по голосу поняли, что перед нами отец. Тот самый отец, у которого были статные породистые кони. Тот самый отец, за чьим богатым столом сиживал кашкайский хан. Тот самый отец, о разномастных табунах и дорогих коврах которого молва ходила по всему племени. У которого на длинном сучковатом бревне висело оружие — больше десяти винтовок, револьверов и дробовиков: ружье Вестли-Ричардс с золотой инкрустацией, английский дробовик, русские и французские трехзарядные карабины и бельгийские пятизарядные винтовки.

Отец горевал. Он старел и становился немощным. С каждым днем силы все быстрее покидали его. Он лишился всего. У него осталась только одна радость в жизни: его сын учился не покладая рук. Я занимался. Занимался день и ночь. Был увлечен книгами и школой. За год оканчивал по два класса. Стал лучшим учеником. Ссыльные, полицейские агенты, знакомые с соседних улиц поздравляли отца и расписывали ему мое прекрасное будущее.

Наконец я получил диплом — свидетельство об окончании бакалавриата. Один из тех ярких и пышно оформленных дипломов, которые выдавали в то время.

Отец вставил мой диплом в рамку, принес в нашу комнату, повесил на стену, с которой осыпалась штукатурка, и пригласил всех посмотреть. Документ был красивый, прямоугольной формы. Предоставляемые им привилегии, мое имя и данные были вписаны от руки изящным почерком. В углу диплома красовалась отретушированная фотография: я со смеющимися глазами, черноволосый и в чужом галстуке. Она наполняла сердце отца радостью и восторгом. В нашем квартале не осталось ни одного знакомого, который бы не видел моего диплома и не выразил своего восхищения.

Ссыльные, полицейские, лавочники из нашего переулка, уличные торговцы, продавцы лука и жареной кукурузы, скупщики поношенной одежды — все пришли посмотреть на мой диплом. Я испытывал стыд и смущение, но выхода не было. У старика не было другой отрады в жизни. День и ночь он с гордостью и радостью любовался моим дипломом и твердил: «Я потерял все, что имел, но диплом моего сына этого стоил».

Радость отцу принес не только мой диплом. Однажды в наш переулок забрел какой-то иностранец, не говоривший по-персидски. При помощи жестов и мимики он пытался узнать дорогу, но не получал ответа. Я заговорил с ним и на своем ломаном французском смог указать ему путь. Это произвело фурор. Отец был на седьмом небе.

В другой раз мы с отцом отправились проведать одного захворавшего ссыльного. Тот получил от врача лекарство и принял. Его моча окрасилась в красный. Бедолага ужасно боялся кровотечения. Я прочел инструкцию к его лекарству, написанную на французском. В ней говорилось, что препарат на несколько часов меняет цвет мочи, и повода для беспокойства нет. После того как я прочел инструкцию и пересказал больному ее содержание, тот вскочил с кровати и принялся молиться о моем здоровье.

От радости у отца на глаза навернулись слезы. По пути домой ступал по земле уверенно и гордо, не шагал, а летел. Рассказ о том, как я говорил и читал на французском, стал всеобщим достоянием.

После отъезда Резы-шаха, который снова стал Резой-ханом*16 августа 1941 г. Реза-шах Пехлеви под давлением Великобритании и СССР отрекся от престола в пользу своего сына, Мохаммада-Резы., все ссыльные получили свободу, возвратились к своим племенам и вновь обрели утерянное некогда богатство и величие. Ни у кого кроме меня не было образования. Все они вернулись к прежней счастливой жизни. Их ждали чистейшие источники. Они поспешили в объятия высоких гор и бескрайних равнин.

Они снова седлали гнедых коней и мчались по долинам.

Снова охотились на куропаток в небе и ланей на земле.

Снова накрывали щедрые столы на благоуханных лужайках, в милой сердцу тени шатров, и пировали.

Снова с наступлением месяца мехр*Мехр — седьмой месяц иранского солнечного календаря, обыкновенно начинается 23 сентября и заканчивается 22 октября. собирались в дорогу и покидали холодные предгорья, а с приходом фарвардина*Фарвардин — первый месяц иранского солнечного календаря, его начало обычно приходится на 21 марта, а конец — на 20 апреля. оставляли жару в теплых краях и возвращались. Среди них только я мучился сомнениями, не находил себе места и замыкался в себе. Мое наслаждение божьими дарами и благами природы продлилось не более полутора лет. Ведь у меня был диплом. Я получил его не для того, чтобы остаться с племенем.

Меня упрекали: мол, почему, имея столь ценный документ, ты все еще не покинул племя? Зачем растрачиваешь свою жизнь? Ты должен оставить родных и близких и вернуться в неприветливый город, в одинокое пристанище, к пыльному воздуху, к задымленному небу. Должен жить в крохотном домишке в узком переулке, заточить и похоронить себя в какой-нибудь конторе, — и тогда ты добьешься успеха.

Тебе не пойдут на пользу жизнь ястреба и сокола, грудка куропатки или фазана на обед. Свежий воздух, широкие просторы и чистые, светлые небеса принадлежат орлам и ласточкам. У тебя есть диплом — ты должен, как птица в клетке, заточить себя в темном углу какого-нибудь учреждения, гнить там и добиваться высоких должностей.

Все меня осуждали, то и дело припоминая историю одного нашего соплеменника, свободолюбивого и рассудительного Амиралла-хана. Он получил образование и выучил английский, но отказался от должности в нефтяной компании, не добился успеха, не достиг карьерных высот и зря прожил свою жизнь!

У меня не было выхода. Отец привык, что я всегда рядом, и даже на минуту не мог со мной расстаться. Но и он то требовал, то умолял: мол, у тебя есть диплом, тебе нужно вернуться в город и заняться карьерой.

И я вернулся. Потерял возможность видеться с семьей. Старый отец, совсем юный брат, — я оставил их в тот момент, когда они так нуждались в моем присутствии и поддержке. Меня мучило одиночество. Я лишился радости общения с друзьями. Приехал в Тегеран. И хотя телом я был там, но душой оставался с племенем. Среди бело-зеленых гор, возле ласкового ручейка, в черном шатре, в объятиях любящей матери. Обманчивый соблазн успеха — о успех, это неоднозначное и такое растяжимое понятие! — как отточенный меч, надвое рассек все мое существо. Одну половину я оставил с племенем, а с другой приехал в Тегеран.

В столице я принялся хлопотать и, прихватив свой диплом по судебному праву, отправился в Министерство юстиции, чтобы стать судьей и искоренить несправедливость. Мне предложили должность помощника прокурора в двух городах: Саве и Дизфуле. Мне были известны обязанности помощника прокурора: расследование правонарушений и измен, преступлений средней тяжести и тяжких, преследование злоумышленников и прелюбодеев, наказание убийц и душегубов.

Я заехал в Саве и разузнал насчет Дизфуля. В обоих царила разруха. В одном был неплохой климат. В другом не было и этого.

Расстроенный, я отказался от карьеры на стезе правосудия и начал искать другие пути продвижения по карьерной лестнице. Я так усердно обивал пороги разных учреждений, что наконец оказался в Национальном банке, получил стол в уголке переполненной конторы и принялся вести бухгалтерский учет.

Я был быстрокрылым соколом, парящим в небесах. Но превратился в никчемную пчелку, забившуюся в уголок улья.

Меня угнетала эта работа, но в племени слово «банк» было у всех на устах и ласкало слух. Оно звучало, как деньги. Звенело, как золотые монеты, и шелестело, как купюры.

Новость о моем назначении на должность потрясла соплеменников. Все ликовали. Больше всех радовался молодой цирюльник по имени Зульфикар.

Зульфикар стриг детишек племенной знати. Он был обладателем двух опасных бритв, двух ножниц — больших и маленьких, изъеденного временем зеркальца и пары полотняных накидок в красную полоску. Все это он завязывал в выцветший бесформенный узелок и носил на поясе. Лезвия у него были тупые, но пальцы — сильные. Они легко соскребали кожу с головы.

Молодой цирюльник был очень рад успеху и новой должности своего ровесника, бывшего товарища по играм. Он прислал мне письмо, где писал: «Теперь все деньги Ирана в твоих руках. Ты должен меня обеспечить!» Бедняга не знал, что из всех этих денег банк раз в месяц выплачивал мне сумму, которой едва хватало на неделю, а остальное время я жил на доходы от овец, пасшихся в двух шагах от него.

Я проработал в банке больше двух лет, занимаясь построением карьеры.

Наступило третье лето. Стояла жара. По ночам из-за духоты я не мог уснуть. У меня не было ни дворика, ни террасы. Моя комнатка находилась в центре города. Кондиционеров в Тегеране было не найти. Возможно, тогда их еще не изобрели. Я обливался потом. И постоянно вспоминал о своем племени. Не было и дня, чтобы я не думал о летовке в горах. Не было и ночи, чтобы мне не снился ее райский воздух.

На кочевье у меня был шатер — в городе не было жилья. На кочевье у меня был конь — в городе не было машины. На кочевье у меня были уважение, покой, друзья и родные. В городе не было ни спокойствия, ни утешителя.

Брат прислал мне письмо, полное любви и известий, звучавших для меня как музыка: «...Снег с гор еще не сошел. Вода в роднике ледяная — не зачерпнуть. Молоко пахнет камедью. Простоквашу можно резать ножом. Овечья шерсть окрасилась в цвет земли и травы. В воздухе стоит запах клевера. Пшеница еще не колосится. Перепелки щебечут, не смолкая. У птенцов куропатки появились крапинки. На вершинах Кямане*Кямане — горная вершина неподалеку от г. Семиром в провинции Исфахан. много фазанов.

От гнедой кобылы родился черный жеребец. Охотничий пес вырос. Мы назвали его Патом, как ты и велел. Он белый с рыжими подпалинами. Уши у него такие длинные, что достают до земли. Он еще игривее, чем его мать. Позавчера я ходил на Карадаг за куропатками и взял Пата с собой. Он тут же среди травы и колючек учуял свой любимый запах. Встал возле куста как вкопанный. Глядел в гущу травы, не отрываясь. Застыл, приподняв лапу и дрожа всем телом. Потом осторожно двинулся вперед. Совсем беззвучно. У меня не было времени, чтобы спешиться. Я отпустил поводья и схватил ружье. Самец куропатки поднялся на крыло. Я подстрелил его, и он упал в заросли астрагала. Пат метнулся к птице, взял ее в зубы и вмиг принес мне. До моих рук ему было не достать. Он оперся лапами на стремя, и я забрал у него куропатку.

Благодаря Пату я приторочил к седлу еще несколько куропаток и вернулся домой. Приезжай! Возвращайся, пока свежо и прохладно. Мать очень ждет тебя. Места себе не находит».

Письмо брата подействовало на меня так же, как стихи Рудаки и напев его чанга на Саманидского эмира! Воды Аму отступили. Речной песок расстелился златотканой дорожкой. Ветер, вея от Мульяна, опьянил меня. На следующий же день я оставил мысли о карьере и успехе, вдел ногу в стремя и помчался навстречу своей жизни. Повернувшись спиной к Тегерану, я летел в Бухару. Моей Бухарой было мое племя.

Кашкайцы — племя мое — подобны морю:

Несокрушимы, вечно едины в счастье и в горе.

Порой успокоится море, порой — закипает,

Порой забушует оно, порой — утихает.

Я доехал до кочевья. Племя было точно таким, каким я себе его представлял и каким хотел увидеть. Шатер моего отца все так же возвышался над родником с чистейшей водой, между бело-зелеными вершинами гор. Это был большой черный шатер, сотканный из козьей шерсти. Он был натянут на десятки белых высоких опор и подвязан сорока разноцветными шерстяными веревками. С севера шатер был открыт, а с трех других сторон его обнимали изящные плетенки. В южной части шатра сплошной стеной поднимались башни из кухонной утвари. Снизу эту стену до середины высоты прикрывал узорчатый красный килим*Тканый гладкий двусторонний ковер ручной работы.. Сверху на ней рядами были сложены свернутые джаджимы*Вид двухстороннего коврика. и килимы, тканые покрывала и переметные сумки; до самого верха громоздились постели в чадоршабах*Отрез материи, в который на день заворачивают свернутую постель. и яркие подушки.

У подножия стены, на неширокой площадке, выложенной плоскими булыжниками, стояли, прижавшись друг к другу, мешки с зерном и продовольствием.

Пол был устлан веселыми цветистыми коврами и паласами, сотканными женщинами нашего племени. В углу возле выхода горел домашний очаг, и этот уголок шатра больше всего был дорог сердцу. Тепло очага собирало вместе членов семьи, здесь было почетное место огня. Огня, вокруг которого ходили невесты, чей пепел целовали, прежде чем покинуть отчий дом. Огня, клятва на котором оберегала союзы и договоры.

И вот в такой огонь мои близкие подбросили дров, дав начало празднику, и отдались веселью. В племени не было места для мудрых советов и наставлений. В племени были музыка, удаль и мастерство. Наш маленький праздник удался на славу.

Колья своего небольшого шатра я вбил в землю рядом с большой отцовской палаткой. Отныне мне не нужно было снимать жилье. Мой дом был огромен, как сама природа. Его двор — степи и поля Фарса, стены — холмы и горы, крыша — высокое чистое небо, которое даже в ночи оставалось ясным и светлым — так много на нем сияло звезд.

Мне не терпелось встретиться с лошадьми. На второй день моего приезда, едва рассвело, я отправился повидать их. До нашей конюшни, стоявшей у засеянного клевером поля, было рукой подать. Отец славился как прекрасный коневод. Таких красивых лошадей не было ни у кого, кроме разве что главы клана Даре Шури*Кашкайцы представляют собой племенной союз (иль, эттехадийе-йе или), включающий в себя несколько крупных кланов (тайефе); племенная знать носит титулы ханов.. Одна из отцовских кобыл была так хороша, что молва о ней обошла все племя. Даже у хана Даре Шури не было такой кобылы.

Я вернулся с этой встречи не с пустыми руками. Мой брат подарил мне кобылу, которую сам вырастил и объездил. Брат был знаменитым наездником, одним из двух или трех, известных всем кашкайцам. Эту кобылу он готовил для себя, для езды и охоты. Она была гнедой масти, с зоркими глазами, статная, с уверенной поступью. Самые крутые повороты она проходила так плавно, будто была змеей или рыбой. Издалека она примечала самые незаметные холмики и ямки и была уверена в каждом своем шаге. Ее поступь была так спокойна и легка, что, сидя в седле, можно было читать книгу, а во время охоты она срывалась с места так резко и стремительно, что напоминала выпущенную из лука стрелу, но стрелу разумную, знавшую свой путь и свою цель.

На спине этой резвой кобылы я многие годы преодолевал расстояние между летними и зимними пастбищами — между окрестностями Исфахана и Ларестаном.

Мне больше не нужно было ходить пешком, обходиться без средства передвижения. Быть связанным по рукам и ногам государственной службой. В поте лица трудиться ради успеха и блестящей карьеры, стоять на тротуаре, ожидая экипаж, такси или автобус!

Отец, увидев тяжелые коробки с книгами, понял, что я не намерен возвращаться. Он все еще помнил о дипломе и мечтал о моем продвижении по службе. Он хотел было меня усовестить, но мама заставила его смириться и умолкнуть. Материнская любовь была безусловной. В святилище ее любви не было места обыденному расчету.

Я остался. Больше пяти лет я прожил в шатрах — своем и родительском — и не видел огней города. Больше пяти лет, не сходя с лошади, объезжал просторы нежно любимого Фарса. Это были годы без лета и зимы, годы, когда друг друга сменяли только весна и осень. Изумрудно-зеленая весна и желто-золотая осень.

Я оставил должность и карьеру, пост и звание, высокое положение и успех — и приехал к семье. Отец совсем состарился, стал немощным. А я был молод. Я взял на себя все повседневные заботы. Я сократил траты на дорогостоящие формальности. И преумножил наши стада. Я стал оберегать нашу красивую летовку — предмет всеобщей зависти — от притязаний сильных мира сего. Вместо нашей старой зимовки, которую мы потеряли в годы ссылки, я нашел новую. Это была не зимовка — это был рай с цветущими полями, поросшими сочной травой, кустиками солянки и солодки. С благодатными склонами, покрытыми деревцами горного миндаля и облепиховыми кустами. С высокими холмами, на которых росли фисташковые деревья и скальные клены, — среди них только гулять и гулять. Это была не зимовка. Это был необъятный, щедро накрытый стол для горных козлов и баранов, антилоп и серых куропаток, стад и скотоводов, верблюдов и погонщиков, но особенно для овец и пастухов.

Я стал опорой и поддержкой отцу. Я избавил мать от горя в разлуке с сыном. Брату, который был еще совсем юн, я дал возможность беспечно скакать по лугам. Я чувствовал любовь близких и сам дарил эту любовь.

Я остался с племенем. Там не было ни стен, ни дверей. Ни окон, ни оград. Там я знал всех и каждого. И все больше чувствовал наше родство.

Я больше не был чужаком, посторонним. Рядом всегда были друзья и помощники. Те, с кем можно поговорить, у кого можно найти утешение.