Перебинтованные груды плоти

Отрывок из книги Элен Н. Ла Мотт «На отливе войны»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

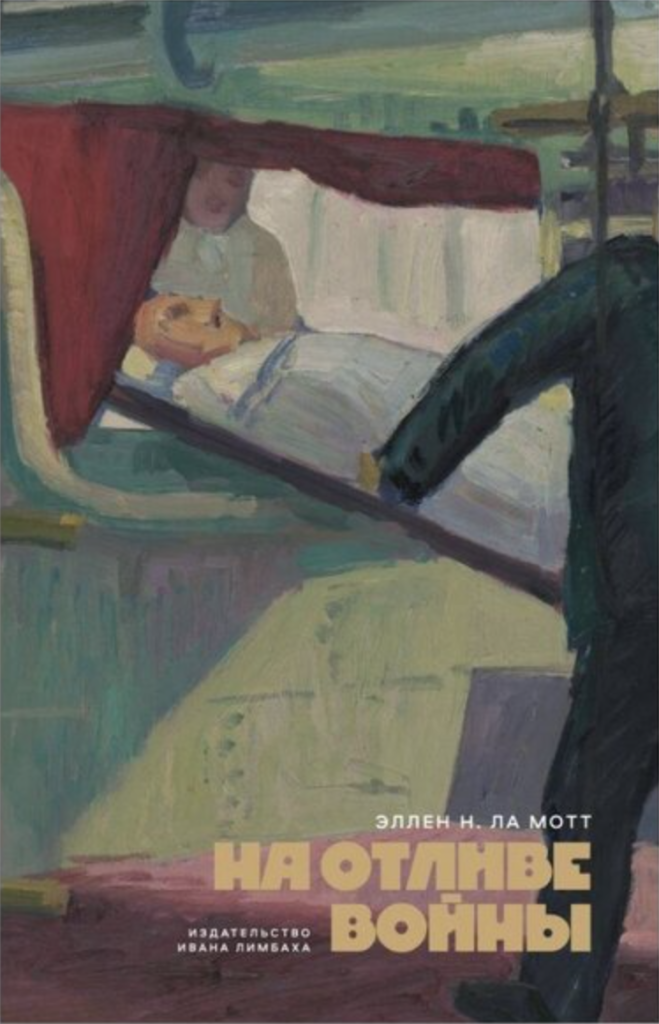

Эллен Ньюбоулд Ла Мотт. На отливе войны: Рассказы / Пер. с англ. Даниила Лебедева; введение и послесл. С. Уоктелл / Пер. с англ. А. Финогеновой. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. Содержание

Введение

Введение

В сентябре 1916 года, на третий кровавый год Первой мировой войны, американка по имени Эллен Ла Мотт опубликовала серию рассказов о своем опыте работы медсестрой в военном госпитале. Сборник назывался «На отливе войны: человеческая катастрофа глазами американской медсестры». Поразительная книга, написанная выдающейся женщиной, была благополучно забыта, несмотря на то что, вероятно, является одним из важнейших произведений этого периода Первой мировой войны.

В книге возникает безжалостная картина искореженных войной людских тел и душ. Связанные между собой рассказы Ла Мотт основаны на ее собственных наблюдениях во время работы во французском полевом госпитале в Бельгии, расположенном в опасной близости от линии фронта. В одном из них она объясняет: «Конечно, довольно найдется людей, чтобы рассказать вам о благородной стороне войны, о ее героизме, величии. Я же должна написать о том, что видела, о другой стороне, о том, что остается „на отливе“».

Пациенты, которых описывает Ла Мотт, одновременно гротескны и жалки. Один медленно умирает от газовой гангрены, другой страдает сифилисом, а третий без конца хнычет, потому что очень не хочет умирать. Она пишет о десятилетнем бельгийском мальчике, которому попал в живот осколок немецкого артиллерийского снаряда. Его в явном раздражении оперирует хирург-француз, при этом сидящая тут же родная мать несчастного с нетерпением ждет конца, «слушая вопли и стенания» умирающего. Ла Мотт создает портреты самых разных пациентов, чьи судьбы пересекаются в полевом госпитале.

Она описывает докторов-карьеристов, изнуренных медсестер и ленивых санитаров, которые ухаживают за искалеченными войной пациентами. Она рассказывает о местных женщинах и девочках-подростках, которые продаются солдатам и хирургам. Описывает напыщенных отутюженных генералов, которые приезжают, чтобы повесить на «перебинтованные груды плоти... которые когда-то были мужчинами», ненужные медали.

На протяжении всей книги Ла Мотт мастерски подчеркивает бессмысленность войны и страданий тех, кто попал в ее жернова. Смело отметая застывшие условности военной прозы, она изобретает новый способ описания распада человечности, свидетельницей которого она стала. Отличительная особенность ее тона — отстраненность. Она пишет короткими предложениями. Ее описания безжалостны, а порой и ужасающи. Она рассказывает об операциях — как в буквальном, так и в переносном смысле — военного госпиталя, приправляя свои рассказы едким чувством юмора. Как заметил один читатель: «Горькая ирония, которая пронизывает книгу, красноречиво свидетельствует о ненависти автора к войне».

Книга вышла одновременно в Нью-Йорке и в Лондоне, но ей не удалось избежать цензуры. В воюющих Англии и Франции она была запрещена немедленно, а в Америке свободно продавалась почти два года, получив широкое признание как поразительный и непревзойденный образец антивоенной литературы и выдержав несколько переизданий. Но в конце лета 1918 года ее запретили и в США как «подрывающую моральный дух». За исключением неудачного переиздания книги в конце 1919 года и нового, едва ли замеченного издания 1934 года, «На отливе войны» почти на век пропала из публичного пространства.

Пришло время восстановить в правах этот утерянный классический текст и утвердить его в качестве основополагающего образца военной прозы. «На отливе войны» — удивительная книга, даже если оставить в стороне ее литературную ценность. Это одна из первых антивоенных книг, посвященных Первой мировой войне; она вышла на десять с лишним лет раньше классических романов, таких как «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка (1929) и «Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя (также 1929). Она написана женщиной, которая рассказывает в ней о собственном опыте, и появилась еще до того, как США вступили в войну. И наконец, это одна из немногих американских книг эпохи Первой мировой войны, которые были запрещены.

Женщины и жены

С Cеверного моря прилетел колючий ветер. Он пролетел растянувшиеся на мили фламандские поля, унося за собой порывы дождя. Ко времени, когда он добрался до деревянных лачуг полевого госпиталя, он перерос в обжигающий шторм, и дождь с ветром дружно хлестали в стены лачуг, просачивались под них, сквозь них, разбили вдребезги открытое окно прачечной и повредили крышу Salle I на другом конце территории. Это была обычная зимняя погода, которая могла стоять месяцами и которую бельгийцы называли злой погодой, а французы — злой бельгийской погодой. Проливной дождь пропитал длинную зеленую зимнюю траву, стремительный ветер пронизывал до костей и завывал громче, чем гремели выстрелы, так что слышно их было, только когда ветер на мгновение затихал перед очередным порывом.

В Salle I отказала печь. Это была хорошая печь, но она не могла тягаться с ветром, который влетал в ее длинную трясущуюся трубу и задувал огонь. Так что маленькая печь стала холодной, и стакан воды на печи стал холодным, и пациентам на этом конце палаты стало холодно, и они стали просить бутылки горячей воды, но не было горячей воды, чтобы наполнить бутылки. И пациенты начали жаловаться и трястись, а в перерывах между потоками ветра раздавалась стрельба.

Потом крыша палаты отошла на пару сантиметров и впустила еще больше ветра, и, впустив его, отошла еще больше. Санитар отметил, что, если эта бельгийская погода не переменится, к завтрашнему дню палата останется без крыши — ее унесет к немцам на передовую. Все посмеялись над словами Фуке и представили, каково им будет лежать в кроватях, когда крыша Salle I, Salle для Grands Blessés, улетит к немцам. Палата выглядела неопрятно, потому что все кровати стояли под разными углами, одни были повернуты к стене, другие — от стены, одни рядом, другие врозь, и все это для того, чтобы скрыться от дождя, который капал и лился струями из мелких дыр в крыше. Ох уж эта утомительная война! Эти длинные дни, наполненные госпитальной скукой, дни бесконечного ветра, и холода, и дождя.

Арман, главный санитар, приказал Фуке снова развести огонь, Фуке натянул сабо, протопал в них по палате, вышел под дождь и вскоре принес на плечах ящик с углем и тяжело опустил его на пол. Фуке был неуклюжий и угрюмый, а уголь был сырым и цветом напоминал сланец, и пациенты смеялись над его попытками развести огонь. Наконец печь все-таки разошлась и начала источать слабое тепло, которое приглушало запах йодоформа и открытых ран и другие запахи, наполнявшие холодный, тесный воздух. Потом — непонятно, кто начал это первым, — один из пациентов показал медсестре фотографию жены и ребенка, и тут же остальные двадцать пациентов выудили из musettes под подушками и матрасами фотографии своих жен. Казалось, у всех были жены, — не забывайте, это были старые солдаты, которые пришли на смену молодым зуавам, защищавшим эту часть фронта все лето. Фотографии появлялись одна за другой из потрепанных мешков, из ветхих коробочек, из-под подушек, и медсестре нужно было просмотреть их все. Сентиментальные маленькие портреты обычных женщин из рабочего класса, одни были толстые и изнуренные, другие — тощие и изнуренные, иногда рядом стояли скучные маленькие дети, иногда — нет, но все они были практически одинаковые. Это были жены мужчин в кроватях, жены-рабочие мужчин-рабочих — солдат в окопах. Да, во Франции ведь демократия. Это война всей нации, и на ней воюют все мужчины нации, мужчины всех сословий. Просто некоторые воюют в местах получше. Окопы в основном предназначены для мужчин из рабочего класса, что логично, ведь их больше всех.

Дождь барабанил, и печка мерцала, и вечер был на исходе, а фотографии жен все ходили из рук в руки. Много было разговоров о доме, и много в них было тоски, и много сентиментальности, и много обреченности. И всегда дом представал в образах этих уродливых жен, глупых, обычных жен. И слова «дом» и «жена» заменяли друг друга, обозначая одно и то же. И вся слава и весь героизм войны меркли в сравнении с этими маленькими глупыми женами.

Потом Арман, главный санитар, показал им фотографию своей жены. Никто не знал, что у него есть жена, но он сказал: да, есть, и он ежедневно получает от нее письма — а иногда открытки. И он тоже писал ей каждый день. Все видели, как он каждый день волновался, когда vaguemestre делал утренний обход по палатам, раздавая письма. Все видели, каким нетерпеливым он становился, когда vaguemestre клал его письмо на стол, где оно еще долго оставалось лежать, пока он обходил палаты с хирургом. Выходит, эти письма, которые он ждал с такой тревогой, с таким волнением, были от его жены!

У Симона тоже была жена. Симон был молодой хирург, похожий на немца, шестифутовая белокурая дубина. Хотя не такая уж и дубина. Несмотря на внешний вид, были в нем определенная утонченность, хрупкость, аристократизм, так что дубиной его не назовешь. Раза три в неделю он заходил в палату с ручкой в зубах — вместо сигареты он жевал свою ручку — и, когда с перевязками было покончено, смущенно, как будто просто к слову, сообщал медсестре новости из дома. Какое-нибудь мелкое происшествие с женой, какой-нибудь милый анекдот про трех своих маленьких детей. Как-то раз, когда одна из служащих госпиталя поехала в отпуск в Лондон, он попросил ее купить для жены кожаное пальто по типу тех, в которых англичанки ездят на машинах. Он без конца думал о жене, говорил о жене, планировал организовать ей какой-нибудь продуманный сюрприз или подарок.

Жен ведь не пускают на фронт. Женщины могут под разными предлогами попасть в зону боевых действий, но не жены. Похоже, жены плохо влияют на боевой настрой. Приносят свои заботы, разговоры о том, как скверно идут дела, как дома все плохо из-за войны; как им трудно, как они страдают от бедности и всяких неприятностей. Они протягивают нить между солдатом и его прежней жизнью, той жизнью, от которой он вынужден отказаться. Письма могут цензурировать, вырезая все неприятные места, но, если дать жене навестить мужа в зоне боевых действий, все то, что она ему расскажет, цензурировать невозможно. Все тревожные, неприятные вещи. Поэтому «цензурировать» нужно жену, нельзя дать ей приехать. И на долгие утомительные месяцы мужчины вынуждены оставаться в активном бездействии на фронте, а их жены не могут их навестить. Могут приехать только чужие жены. Запрещаются не женщины, а жены. Это разные вещи. Особенно на войне.

На фронте много женщин. Как они туда попали, в зону дислокации армий? Под разными предлогами — повидать больных родственников в таком-то госпитале или повидать других близких: братьев, дядей, кузенов, чужих мужей — о, у них столько поводов приехать. Кроме того, всегда остаются бельгийки, которые живут в зоне боевых действий, потому что от Бельгии осталось не так много, а эвакуировали еще не всех гражданских. Так что женщин полно — как первых, так и вторых. Лучшие, конечно, достаются офицерам, да и офицерские пайки тоже рангом повыше пайков простых солдат. Но женщин всегда полно. Не жен, конечно, потому что жена — значит ответственность, а просто женщин, потому что женщина — значит развлечение и отдых, как еда и вино. Так что жены запрещены, они вредят настрою, а женщинам подмигивают, потому что они ободряют и освежают солдат. Предполагается, что после войны все солдаты найдут себе жен, но вряд ли ими станут те женщины, которые обслуживали и ободряли их на фронте. Это было бы некстати для настроя нации. Звучит как парадокс, но найдутся те, кто вам отлично всё объяснит.

Нет, нет, я не понимаю. Это потому, что у всего есть две стороны. Вы удивитесь, если возьмете франк и на одной его стороне увидите Свободу, Равенство и Братство, а на другой — затертую фигурку Сеятельницы. Роза так красива, потому что ее корни унавозили. За благородные порывы медалями не награждают. Они достаются за стремительные действия, которые подрывают будничный ход жизни. Сначала говорят о молодом авиаторе, которого наградили за то, что он в одиночку сбил дирижабль, а потом добавляют, что через несколько дней он разбился насмерть, решив полетать пьяным. То-то и оно. В глубине большинства душ — грязный осадок. Как бы величественна ни была война, нельзя представлять ее в виде фильтра, очищающего людей и нации. Конечно, довольно найдется людей, чтобы рассказать вам о ее благородной стороне, о ее героизме, величии. Я должна написать о том, что видела, о другой стороне, о том, что остается на отливе войны. Обе стороны — правда. В Испании, например, серебряной монетой ударяют по мраморной плите, проверяя чеканку с двух сторон, чтобы решить, поддельная она или нет.

Время от времени санитар Арман ездит в деревню, чтобы принять ванну. Приезжает он оттуда с чистейшими руками и ногтями и говорит, что теплая вода его здорово утешила. Позже тем же вечером он просит отгул и уходит в деревню к девчонке. Но он все так же волнуется, все так же ждет письма от жены. То же самое с Симоном, молодым хирургом. Только Симон всегда держит себя в чистоте, у него есть санитар, который каждое утро приносит ему столько кувшинов горячей воды, сколько ему нужно. Но и у Симона есть девчонка в деревне, к которой он ходит каждую неделю. Так почему он без конца говорит о своей жене и показывает мне и всем вокруг ее фотографию? На кой черт нам слушать занудные россказни о его глупой жене, когда все мы знаем, как он ее любит? Хотя, может, он ее и любит. Я уже говорила, что не понимаю этого.

А еще Gestionnaire, толстячок, одетый в хаки, — поставщик госпиталя. Каждый вечер он берет одну из санитарных машин и едет в деревню милях в двенадцати от нас, чтобы переспать с женщиной. И старый доктор — ему шестьдесят четыре, и у него есть внуки — тоже ездит в деревню к четырнадцатилетней девочке. На днях его наградили орденом Почетного легиона. Интересное сочетание.

Ах да, конечно, в начале войны все эти девочки были вполне себе ничего. Но сами знаете женщин, как они бегают за мужчинами, особенно за мужчинами в форме, с их позолоченными пуговицами и лентами. Мужчины не виноваты, что большинство женщин в зоне боевых действий погублены. Видели вы когда-нибудь, как ведут себя деревенские девочки, если мимо проходит полк или останавливается на ночь-две en repos по пути на фронт? Видели, как девочки дурачатся перед мужчинами? Что ж, поэтому на фронте столько доступных женщин. Парижских проституток в зону боевых действий, конечно, не пустят, но местные бельгийские девчонки додурачились до того, что парижанки уже и не нужны.

А по ту сторону фронта, за немецкой линией обороны, в захваченных районах все иначе. Захватнические войска просто истерзали всех женщин, которых нашли. Кто угодно вам это скажет. Ces sales Bosches! Потому что невозможно понять, как приличная девушка, пусть даже бельгийка, добровольно отдастся гунну! Эти животные брали их силой! В этом вся разница. И эта разница огромна. Нет, там женщины не дурачились перед ними — еще чего! Нет, нет. Там, в захваченных районах, немцы принуждали их силой. На нашей стороне девушки заманивали мужчин, пока те не сдавались. Разве не понятно? Да вы, наверное, за немцев! В любом случае все они испорчены и не сгодятся после войны ни одному приличному мужчине.

Некоторые из этих женщин довольно опасны. Нет, не в том смысле. Они шпионят в пользу немцев, вытягивают из мужчин кучу информации и каким-то образом передают ее немцам. Немцы ни перед чем не остановятся, ни перед какой подлостью, низостью. Были две молодые бельгийки, которые делили комнату в деревеньке у нас в тылу. Они были местные и всегда там жили, так что их, конечно, никто не выгнал, и, хотя деревню иногда обстреливали, они не очень волновались и неплохо зарабатывали. Принимали они только офицеров. Обычных солдат считали грязью и видеться с ними отказывались. В таких местах сразу расходятся слухи: какие женщины принимают солдат, а какие — офицеров. Кроме того, эти девушки были умны и любили задавать множество умных вопросов, а когда мужчина возбужден, он — сами знаете, — ничего не подозревая, ответит на любой вопрос. Немцы этим воспользовались. Шпионить легко. Нужно просто задавать правильные вопросы, и сама удивишься, сколько всего тебе расскажут. Нужно только знать, чтó от тебя требуется. И эти девушки, по всей видимости, знали — и задавали кучу умных вопросов, а поскольку принимали они только офицеров, то получали много ценной информации, потому что, как я уже сказала, когда мужчина возбужден, он ответит на любой вопрос. Да и кто мог заподозрить их в шпионаже? Но в конце концов после нескольких месяцев их раскрыли. Их комнаты обыскали и нашли множество инкриминирующих бумаг. Похоже, немцы забрали этих девушек из их семей, держали их семьи в заложниках и послали их в тыл к англичанам, угрожая жестокой местью родным, если они не добудут нужную информацию. Ну разве не зверство? Делать из девушек шпионок и проституток, угрожая их семьям. Немцы знали, что девушки привлекательны и смогут заполучить офицеров. Смогут заполучить высокопоставленных клиентов, у которых будет полно сведений и которых обманут женские чары. Вот насколько гнусны эти немцы. Интересно, что они хорошо понимали, как заманить врага в ловушку. Несмотря на то что не имели с ним ничего общего, как хорошо они понимали природу всякого, кто воюет во имя Справедливости, Свободы и Цивилизации.

Париж,

4 мая 1916