Панк-водитель Всея Руси

Отрывки из книги Дениса Алексеева «Улица с потусторонним движением»

У Дениса Алексеева, бессменного водителя знаменитой «Газели Смерти», исколесившей всю Русь, и не только в компании всевозможных андеграундных музыкантов, вышла небольшая иллюстрированная книжка, в которой он в поэтической форме делится своими размышлениями о пережитом. Публикуем несколько небольших отрывков из нее с комментариями Александра Бренера, Евгения Алехина и других.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

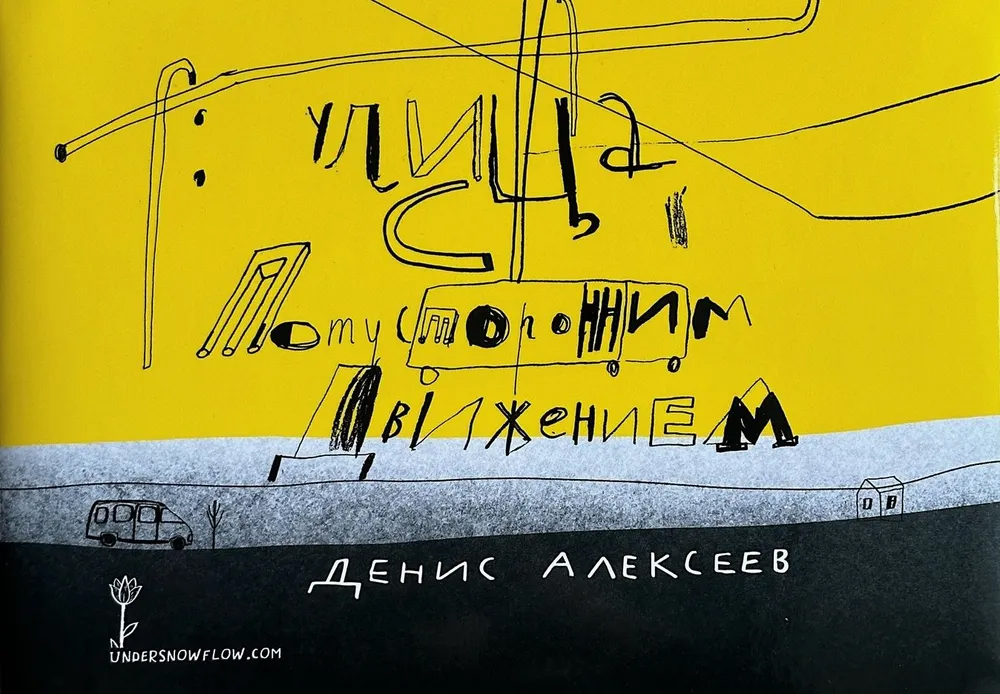

Денис Алексеев. Улица с потусторонним движением. СПб.: Подснежник, 2024. Илл. А Леоновой

«„Ловец летающих собак“ — редкая и экзотическая профессия, буквально поражающая мое воображение. Если отпустить фантазию, то можно размечтаться о целой ассоциации „ловцов летающих собак“, но нет, пусть это лучше остается персональной утопией. Когда-нибудь, когда я стану старый и ни на что не годный, я поселюсь в тундре и буду расставлять там ловушки на летающих собак — согласно розе ветров, метеорологическим сводкам и прочей премудрости. Пойманных собак я буду спускать на землю, ставить на четыре лапы, то есть возвращать в естественное положение, и отдавать хозяевам. Вполне вероятно, собаки будут мне благодарны. В моем распоряжении будут неограниченные пространства и в идеале башня. Я весьма убежден, что „Ловец летающих собак“ должен жить в башне. Лучше всего подошел бы старый заброшенный маяк, но для моей скромной персональной утопии и пузатая колхозная водокачка вполне сгодится».

«„Ловец летающих собак“ — редкая и экзотическая профессия, буквально поражающая мое воображение. Если отпустить фантазию, то можно размечтаться о целой ассоциации „ловцов летающих собак“, но нет, пусть это лучше остается персональной утопией. Когда-нибудь, когда я стану старый и ни на что не годный, я поселюсь в тундре и буду расставлять там ловушки на летающих собак — согласно розе ветров, метеорологическим сводкам и прочей премудрости. Пойманных собак я буду спускать на землю, ставить на четыре лапы, то есть возвращать в естественное положение, и отдавать хозяевам. Вполне вероятно, собаки будут мне благодарны. В моем распоряжении будут неограниченные пространства и в идеале башня. Я весьма убежден, что „Ловец летающих собак“ должен жить в башне. Лучше всего подошел бы старый заброшенный маяк, но для моей скромной персональной утопии и пузатая колхозная водокачка вполне сгодится».

Александр Бренер

Когда-то Роберт Вальзер написал, что задачей пишущего является «неожиданная радость в языке». Если ты можешь вызвать эту радость в себе и в своем читателе, писанина удалась. Автор «Улицы с потусторонним движением» знает, что эта радость — редкость. Она не достигается одним литературным трудом. Нужно и другое немаловажное умение: оглядеться вокруг себя и увидеть мир, как он есть. То есть с чудесами и чудовищами, божьими чадами и чудиками. Речь, конечно, идет о самой главной человеческой способности — о воображении. В «Хрониках улиц...» воображение предстает в своей непосредственной работе. Читатель видит, как автор возбуждает и подстегивает свое воображение, направляет его, подзадоривает... Словесный материал оживает на глазах — кивает, намекает, подмигивает... Возникает неустойчивое, вибрирующее, обещающее, уклончивое удовольствие от чтения. Как сказал Сесар Вальехо: «В дверь постучали!» Ну а все остальное зависит уже от читателя: сможет ли он пробудить собственное воображение и не только увидеть летающих кошек и собак, но и полететь вслед за ними.

«Посещение арктических зон в мае, а также южных широт в апреле, не прошли даром и позволили мне сделать важные наблюдения. „А зелень весны жмурится волною“, — писал Чеслав Милош в оккупированной Варшаве 44-го, рассматривая чью-то жопу сквозь дно пустой бутылки, и я всегда считал, что это имеет какой-то смысл, а польский поэт и праведник мира знал об этом чуть больше, чем знаю я. Теперь все ясно, я готов закрыть вопрос. Корпускулы весны — это почки разных размеров, бутоны трав и молекулы с запахом ультрафиолета, которые появляются в воздухе ближе к началу таяния снегов. Давно пора поставить точку: в таянии нет никакой тайны! Корпускулы как мелкие материальные объекты возникают сначала на юге, на Троещине там, или даже Привозе, и движутся на Север — в тундру, где олени, почуяв запах, ведут носами, потому что им делается щекотно и радостно. А если взглянуть на весну как на движение из марта в май, то „зелень весны жмурится волною“ в обратном направлении — с севера на юг, ведь когда в Заполярье еще едва март, то за Валдай-горой уже совсем июнь, душные ливни и тропические грозы. И если двигаться навстречу этой волне, то главное — устоять и удержаться, а если вместе с нею — то можно и прокатиться, балансируя на гребне. Почему „жмурится“, правда, не очень понятно, но звучит неплохо: так, что самому охота зажмуриться.

Скорость весны не везде одинаковая, она меняется от местности к местности в зависимости от климата и ландшафта, естественных и искусственных преград, а также случайно. Таким образом, можно говорить и об ускорении, которое лишь усиливает завихрения и „весеннюю турбулентность“, осложняя передвижение перелетным птицам, жизнь неуравновешенным гражданам и посевную колхозникам».

Андрей Иванов (Таллин)

Как-то Дмитрий Данилов метко заметил, что проза Анатолия Гаврилова хороша еще тем, что ее, дескать, мало. То же самое можно сказать и в отношении книги Дениса Алексеева «Улица с потусторонним движением». Из ее волшебного текучего мира не хочется выходить. Так читал бы и читал о летающих собаках, своенравных транспортных средствах, говорящей остановке, о Петербурге, Будапеште и многом другом. Эх, писал бы и писал автор! Денис Алексеев — удивительный рассказчик, обладающий редким мировосприятием, «легким языком и легкостью мысли», он может описать полет лужи так, что ты увидишь навечно застывшую улыбку на лицах тех, кого окатила вода, он рассуждает о корпускулярно-волновой теории весны непринужденно, как никто другой, и ты чувствуешь движение весны, ее дыхание, цветение. Хотелось бы, чтоб эпизодов в этой книге было не тринадцать, а сто тридцать! Однако зная о том, какие невероятные рок-пробеги совершает автор на своей «Газели Смерти», мы не удивлены, что этой восхитительной прозы мало. Остается пожелать Денису Алексееву и «Газели Смерти» удачи и новых волшебных встреч в пути! А мы будем ждать новой книги.

«Трамвай, уходящий в небо, называется „фуникулер“, и один такой есть в Тбилиси. Его маршрут проходит через атмосферу, а на Площади Героев вам обязательно скажут, что именно здесь во время последнего разрушительного наводнения бегал бегемот. Вот прямо тут, на этом месте, он валялся в грязи, пока его не поймали и не загнали обратно в Зоопарк. А пингвины — те вообще уплыли по Куре, и поймали их только в Азербайджане. А кактусы убежали из ботанического сада и разрослись по склону, но никто их не ловил — пусть растут где им хочется, флора же. И все это чистая правда, я своими глазами видел и кактусы, и лужу, в которой лежал тбилисский гиппопотам, и небесный трамвай над Курою.

Фуникулер — это ангел среди трамваев».

Саша Филиппевич (Mirrored Lips)

Чтобы написать рецензию на книгу Дениса Алексеева, нужно быть кем-то больше Дениса Алексеева. Сначала я согласилась (от шока), потом пришла в себя и предложила кандидатуру Татьяны Никитичны Толстой. Бывает же, почему нет: Татьяна Никитична, здравствуйте, меня зовут Денис Алексеев, я водитель «Газели Смерти».

Среди моих друзей много умирающих тридцатилетних. Я попробовала собрать аудиокнигу из их голосов: получилась мультитембральная сказка. Пока не понимаю о чем, но, скорее всего, обо мне, тоже умирающей и тоже тридцатилетней. Единственный голос, выбивающийся из нашего депрессивного хора, — Люсин. Она читает про Америку. Для меня это место — символ дороги, равный смыслу существования, потому что в статике я, кажется, не существую (дома я ничего о себе не знаю и почти не представляю, как выгляжу).

Денис как Америка — символ жизни в движении от противного. Спокойно горящий человек на карусели «Заря» и машина медленной помощи самому себе. Когда я возвращаюсь домой из тура, я исчезаю из списка живых; в это время он едет по монгольской степи и думает о выживании с более прагматичной точки зрения — чтобы не сдох суккулент, подсаженный нелегальным пассажиром в Тюмени; чтобы с ненужными болтами из тачки не вывалились пока еще нужные артисты. Как и Америка, он собран из всего, что когда-то пнули из дома на произвол судьбы — и этот произвол оказался самой зожной идеологией.

Улица с потусторонним движением. Так называется книга, которую наконец написал Денис Алексеев. В ней 5 страниц и рисунки Ани Леоновой. Мне кажется, это всё, что я хочу сообщить о содержании.

Я перечитала ее на рейве, во владивостокском туре и на маленьком северном острове за много км по воде от Архангельска, — и до сих пор не могу определиться, что это. Никто из нас никогда не сунет руку в муравейник. Так же с книгой Дениса — в ней слишком много жизни, которой ты никогда не сможешь по-настоящему навредить.

Сейчас мне кажется, что это не голос Дениса. «Улица» больше похожа на голос всех растворившихся в лобовом стекле наблюдений и открытий. Может быть, сама «Газель» выжала нам 5 страничек о том, что такое живой как жизнь и как бросить страдать фигней без синдрома отмены.

«Канонерский остров привязан огромными металлическими тросами, чтобы не улетел. Фига из группы „Сказы Леса“ мог бы запросто спеть про это песню в своем ключе, а скептики жалуются, что моя теория луж — пустая болтовня и безответственное словоблудие.

Совершенно верно! А еще — это конструирование реальности. Признаться, мне чертовски нравится жить в реальности, в которой улетает все — рыбы, коты, ангелы, собаки, змеи, избы, целые районы Петербурга, таллинские троллейбусы и, разумеется, простые московские лужи. В общем и целом меня устраивает этот мир, я бы просто хотел его немножко подправить, а именно понизить его плотность и концентрацию, чтобы обычные предметы стали пригодны для воздухоплавания. Я нахожу действительность чересчур тяжелой. Поэтому когда обычному предмету доводится вдруг взлететь, я от души радуюсь вместе с ним. Например, в районе деревни Старое Мелково на трассе Москва — Петербург наша „Газель Смерти“ столкнулась с летающей лужей. Это могло привести к аварии, но нет — не привело. Лужа залетела в салон через приоткрытые окна и люк, разбудив одних спящих пассажиров и умыв других — бодрствующих — с ног до головы, а Газель на секунду потеряла управление, но лишь на секунду. А! АА!! ААА!!! — закричали все, и прочее другое матерное. — Что это?! Откуда?!! Какого черта взялось?!! А грузовик, вытеснивший своими колесами из колеи лужу и поднявший ее в воздух на немалую высоту, бодро завершал обгон, не догадываясь даже, что только поучаствовал в чем-то чудесном. Когда-нибудь я отправлюсь в свое последнее путешествие на летающей луже. Но, пока этого не произошло, хочу предостеречь от таких луж пешеходов, двигающихся слишком близко к проезжей части в дождливую погоду».

Евгений Алехин («Макулатура», «Ночные грузчики»)

Водить автомобиль, наполненный музыкантами, — это все равно что быть паромщиком на реке, соединяющей вереницу островов-дурдомов. Эта брошюра написана взрослым (читай пожившим) человеком, который открыл комнатку с табличкой «литература» и с детской непосредственностью расположился в ней, наплевав на все правила. Текст является сразу и поэмой, и очерком, гениальной безделицей, которую необходимо носить в кармане и иногда перечитывать. Не картой, но брелоком — прекрасным дополнением к любому путешествию, даже к походу в магазин, в ходе которого, как известно, можно оказаться хоть где.

«Помимо улетающих, пригодных для воздухоплавания обыденных предметов, мне очень нравятся самовоспламеняющиеся вещи. Вот, например, кабачок. Купил на рынке овощ, чтобы приготовить „аджибсандал“ или икру, несешь его подмышкой и вдруг ощущаешь какое-то неестественное нарастающее жжение. Понимаешь, что жжется кабачок. Тогда кладешь его аккуратно на скамейку, немного отходишь, а кабачок вспыхивает ослепительным белым светом и сгорает буквально за пару секунд. От него даже пепла не остается. А ты стоишь и думаешь: „ну, окей“.

Эта идея не нова. Например, у Александра Введенского в поэме „Кругом возможно бог“ предметы начинают жечься, потому что их посещает бог. А в замечательном кинофильме Петера Зеленки „Год дьявола“ сами люди неожиданно вспыхивают и исчезают. Я думаю, самовоспламенение связано с посещением людей и предметов „чудесным“ (бог Введенского — лишь частный случай „чудесного“). Присутствие в жизни „чудесного“ — важная составляющая реальности. Оно никак не зависит от наших действий, но, если мы хотим, чтобы оно проявлялось, следует хотя бы предоставить ему такую возможность, иными словами, расчистить пространство и подготовить почву. Странно, когда „чуда“ ждут люди, совершенно к нему неготовые».

Павел Соболев

Последний фильм Белы Тарра «Туринская лошадь» начинался с напоминания об истории сумасшествия Ницще, ставшего необратимым в тот момент, когда он увидел на улице в Турине избиение лошади кучером; открывающие фильм титры обращали внимание зрителя на то, что все знают, что случилось после того инцидента с философом, но никто понятия не имеет, как сложилась дальнейшая судьба животного, в результате приступа сострадания к которому у Ницще бесповоротно помутился рассудок. Когда российский режиссер Учитель не так давно анонсировал запуск производства игрового фильма, связанного с гибелью Виктора Цоя, и оговорил, что центральным персонажем картины станет вовсе не Цой, а водитель «Икаруса», с которым в роковой день в августе 1990 года столкнулась управляемая Цоем легковая машина, сразу сделалось заметно, что дойти до конца в наследовании стратегии фильмопорождения Белы Тарра режиссер Учитель не готов, потому что, конечно, повторяя тарров путь, ему следовало бы снимать кино не про водителя, а про сам «Икарус»; между тем «Икарус» в качестве героя художественного произведения — это, оказывается, вовсе не невозможная и даже не противоестественная вещь: в новом зине капитана легендарной «Газели смерти» Дениса Алексеева как раз «Икарус», приросший троллейбусными усами, живет совершенно самостоятельной жизнью литературного персонажа, будучи персонифицированным даже куда отчетливее, чем дивящиеся на него в столице родной страны как раз Белы Тарра «обобщенные» уроженцы Санкт-Петербурга, никогда не оказывающиеся состоятельными взять в толк, кто — и зачем — сподобился наставить «Икарусу» рога. Ну, разумеется, этот рогатый «Икарус» все-таки не может претендовать на единоличный статус центрального действующего лица «Улицы с потусторонним движением»; соответствующие привилегии он разделяет сразу с несколькими своими предназначенческими собратьями, — с поэтическими образами тоже будапештского трамвая, имеющего в длину семь боков с обеих своих сторон и проявляющего тягу к замыканию собою траектории своего маршрута, трамвая белградского, имеющего — подобно рыбе — в своей мускулатуре два типа мыщц, уподобляющих его движение монотонному плаванию со спорадическими — но все равно беззвучными — ускорениями, его видового побратима из Санкт-Петербурга, о чьем приближении информируются все пользователи специального питерского троллейбусного смарт-приложения, но который никогда так и не материализуется, неизменно бесследно исчезая в районе перекрестка Разъезжей улицы и улицы Рубинштейна, даже автобусной остановки во Флоренции, которая запрограммирована на речевое общение с дожидающимися автобуса пассажирами и которая не останется безмолвной даже тогда, если какой-нибудь пассажир позовет ее замуж... Однако высшим звеном в этой транспортной иерархии (географически охватывающей любые территории, по которым может пролечь панк-турне любой группы, не только не устрашившейся, но и почитающей за честь совершать его именно в салоне инфернальной «Газели») обречен оставаться — для ее «составителя» — фуникулер; главную тему «Улицы с потусторонним движением» самый сильный соблазн возникает определить примерно как «преодоление тяжести действительности» (как свидетельствует автор, мало что способно воодушевить его больше, чем периодические случаи взмывания ввысь предметов и даже существ, чья «проектная мощность» не предполагает взлетов и воспарений), так что нечего и удивляться, что именно тбилисский фуникулер (соединяющий центр города и гору Мтацминда) принимается выглядеть чем-то вроде ангела среди трамваев и прочего городского общественного транспорта, одновременно служа для автора вдохновляющим объективным ориентиром в его грезах о мире, в котором практически любой предмет в любой момент может оказаться способным на самостоятельное воздухоплавание. Пока же мир не достиг такого состояния, капитан «Газели смерти» чрезвычайно дорожит моментами, в которые его грезы выглядят фрагментарно сбывшимися, и любовно такие моменты фиксирует: например, сочиняет оду летучей луже, однажды неожиданно прямо в воздухе поглотившей «Газель Смерти» на трассе Москва — Петербург в районе деревни Старое Мелково («Газель Смерти» перемещается не только по городам), или поэму о летающих собаках в тундре («Газель Смерти», ко всему прочему, перемещается не только по дорогам), каковых водитель «Газели Смерти» и ее пассажиры никогда (пока) не видели воочию, но очень достоверно воображали себе (при поддержке устных свидетельств коренных северян) остановленными в полете сооружениями в виде «невысоких заборов, штакета или регулярно торчащих вертикальных палок, сдвоенных или строенных у основания», регулярно попадавшимися на таежных маршрутах «Газели» и «пояснявшихся» местным населением как улавливатели летающих собак (речь не о тварях с мифологическими параметрами, а об исключительной силе ветров к северу от Мурманска, прямо по воздуху транспортирующих со дворов непривязанных псов до тундры); последний сюжет развертывается в воображении «Панк-водителя Всея Руси» до масштабов персональной утопии, в рамках которого он селится на бывшей колхозной водокачке у кромки тундры и посвящает остаток своего земного века — как эдакий футурологический егерь — безвозмездному спасению улетевших собак и возвращению их благодарным хозяевам. Собственно, до масштабов таких утопий в этом тексте можно развернуть что угодно, причем потворстововать этому могут как водная и воздушная, так и огненная стихия; исключительно изящные грезы автора касаются не только левитации тел и предметов, но и, например, их самовоспламенения. Правда, в этом случае капитан «Газели Смерти» апеллирует не к универсальному и даже не к «частному», а к сугубо личному опыту: о подвесных дорогах знают все, о летающих псах — допустим, «избранные» («околополярные» жители), но вряд ли кто-то в курсе, что купленные на рынке кабачки могут запросто загореться в авоське покупателя, пока он идет с покупками домой, а автор «Улицы с потусторонним движением» описывает такую ситуацию как совершенно рутинную для него практику... И это смотрится так красиво! Если предыдущий зин Дениса Алексеева «Двемы» совершенно вербально отрекомендовывал себя выращенным из наследия Вальтера Беньямина, то нынешний, не содержа внутри себя прямых отсылок к этому наследию, обозначает продолжение с ним «заочной дискуссии» уже на уровне названия; кроме того, «Улица с потусторонним движением» подтверждает приверженность (и состоятельность) ее автора соответствовать заявленному в «Двемах» путем цитирования Юрия Коваля высшему литературному — в авторском же мироощущении — стандарту: «проза должна быть такой, чтобы каждую строчку хотелось поцеловать». Во второй уже раз думаю, что этот эффект дается водителю «Газели Смерти» даже лучше, чем вождение.