От Франкенштейна к Фолкнеру

Послесловие Любови Сумм к позднему роману Мэри Шелли

Мы привыкли считать Мэри Шелли в первую очередь автором раннего романа «Франкенштейн» и довольно мало знаем о ее дальнейшей творческой эволюции. Но теперь у нас есть возможность устранить этот пробел — на русском языке вышло позднее произведение писательницы, роман «Фолкнер». С любезного разрешения издательства публикуем послесловие к нему, написанное Любовью Сумм.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Мэри Шелли. Фолкнер. СПб.: Подписные издания, 2025. Перевод с английского Юлии Змеевой

* * *

Любовь Сумм

Истина, или Воспитание сердца

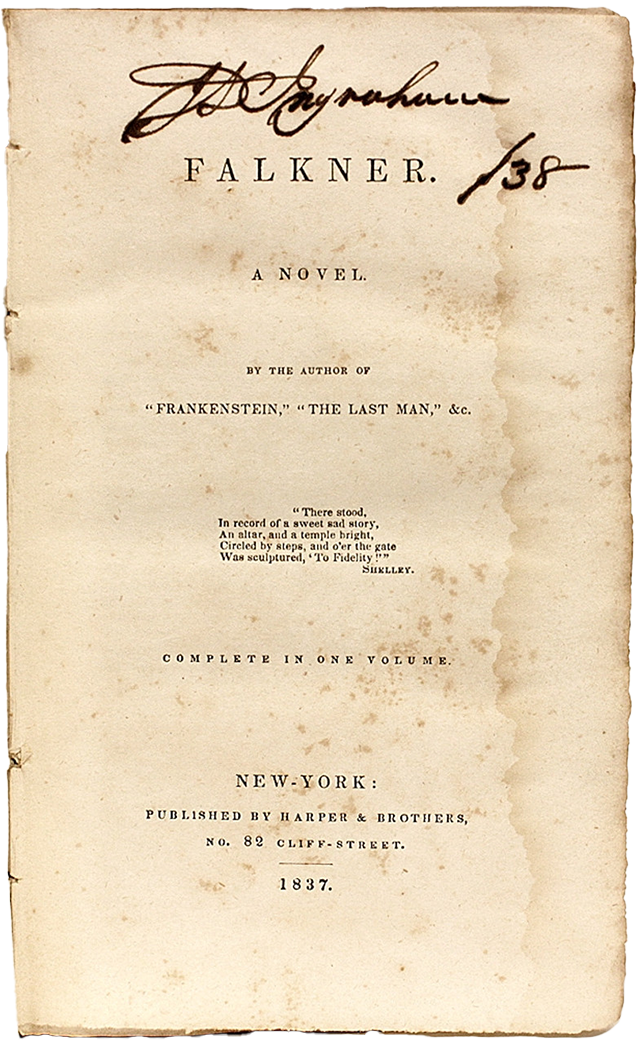

«Фолкнер», опубликованный в 1837 году, принадлежит к числу поздних произведений Мэри Шелли. Викторианская эпоха уже успела сменить романтическую, в которую был создан чрезвычайно яркий, на века прославивший писательницу вымысел. Окружение Мэри Шелли в 1816 году, когда ей привиделся «Франкенштейн», составляло дворянство — пусть обедневшее или бунтующее; основной аудиторией были девушки и женщины из благородных семей и их преданные молодые родственники, читавшие вслух или сами баловавшиеся пером. Но к 1837 году островное королевство заметно обуржуазивается. Избирательная реформа 1832-го существенно расширила политические права среднего класса и укрепила в этом сословии интерес к образованию для детей, к собственному чтению, в особенности направленному на понимание законов общества и человеческих чувств, иначе говоря, к чтению романов. И в «Фолкнере» некая просветительская задача ощутима — не только на уровне воспитания молодой героини, о чем немало сказано впрямую, но и в подробных описаниях различных общественных механизмов, в которых новым читателям предстояло разобраться. Например, развод через суд палаты пэров; уголовный суд и работа полиции («Фолкнер» еще не детектив, но, как и у Диккенса, чувствуется, что широкий читательский спрос вот-вот пробудит к жизни этот жанр); осторожно затронутый католический вопрос: родственники героини принадлежат к этому вероисповеданию, что усиливает их клановую замкнутость.

Само воспитание героини, в особенности образовательное путешествие, также входит в круг интересов расширяющегося образованного и деятельного общества. Одновременно с Мэри Шелли этими темами займется целая плеяда авторов, на пятки наступает Диккенс: очерки и «Посмертные записки Пиквикского клуба» уже вышли в свет к моменту появления «Фолкнера», в следующие два года появятся «Оливер Твист» и «Николас Никльби». Но Диккенс — реалист (с поправкой на сатирические преувеличения), а Мэри Шелли и в лишенном фантастических элементов «Фолкнере» сохраняет преемственность с романтизмом и готическим романом своей юности, поэтому начнем с нескольких слов об этих истоках ее творчества.

Для всего мира Мэри Шелли в первую очередь автор «Франкенштейна». Имя это стало нарицательным до такой степени, что создателя чудовища, всеевропейского голема, путают с самим чудищем, и нередко франкенштейном обзывают кого-то, кого считают искусственным, нежизнеспособным созданием, или — в зависимости от того, к каким толкованиям более склонна эпоха, — зомби, роботом, сейчас, пожалуй, и ботом, ИИ.

Раннее произведение Мэри Шелли, написанное очень молодой женщиной (едва отгремела эпоха Наполеоновских войн), воспринимается как кладезь архетипов, к которым то и дело обращается беспокойная мысль. И не только в сюжете дело: создание искусственного человека, взбунтовавшегося против создателя и губящего все, что этому создателю дорого, — само по себе не столь уж небывалый мотив. Поименованный выше голем, творение еврейских мудрецов, к разрушениям также был склонен и против своих творцов мог восстать. А вообще тема искусственных существ, заведомо опасных, ибо жизнь, а тем более жизнь человекообразную дает лишь Создатель, простирается достаточно далеко и в прошлое, до этой образцовой книги, и в будущее — наше и то, которое мы живописуем своей фантазией. Более, чем сам сюжет, бессмертие «Франкенштейну» обеспечивают умело расставленные знаки: роман этот — рай для исследователей, приверженных семиотике (далее мы убедимся, что пристрастие к значимым именам писательница сохранила и в поздних работах). Само имя «Франкенштейн», «вольный камень» с немецкого, отсылает к масонам, «ереси» человека, создающего самого себя и соперничающего с Богом. Второе название, «Современный Прометей», намекает на стремление тех же масонов, а также ученых и просветителей облагодетельствовать человечество новыми открытиями, как в древнегреческой мифологии поступил Прометей. Титан принес людям огонь; современный Прометей пускает в ход электричество. Оба своими открытиями лишь приумножили бедствия людей — и свои несчастья.

Титанизм, вызов условностям мира, проявится и в «Фолкнере», но бунт становится локальным. Герой противопоставляет свою страсть законам света, обычаям религии, желаниям любимой, ее материнству — и губит бедную Алитею, разумеется, — однако не замахивается на мироздание в целом, а в конце романа признаёт все то, против чего восставал. И такое укрощение бунта, его локализация, а затем и разрешение без череды новых и новых жертв — важный итог творчества Мэри Шелли. От полета фантазии и борьбы категорических противопоставлений она движется к уровню человеческих трагедий и возможности благополучной развязки.

В скобках о благополучной развязке. Само клише «хеппи-энд» звучит пренебрежительно, мол, это что-то на потребу невзыскательного читателя. Трагедии XX века усилили нашу подозрительность к благополучию, в «настоящей» книге оно вроде бы неуместно. Однако в самом истоке наших трагических представлений о жизни — собственно, в древнегреческой драме — хеппи-энд, то есть избежание катастрофы, физическое сохранение персонажей и восстановление нормальной жизни, случается. У Эсхила это происходит через суд, освобождающий Ореста от кары за матереубийство, и суд сам превращается в величественную трагедию. У Еврипида, более других великих трагиков склонного представлять мир как хаос, а человека — игрушкой жестоко-легкомысленных богов, из пережитого ужаса рождаются трагедии с благой, почти что комической развязкой. Ион в одноименной трагедии избег судьбы Эдипа или Ореста, а его мать не стала по неведению Медеей — незаконное и уже выросшее дитя подсунули в качестве наследника доверчивому отчиму; Алкеста, в опять же одноименной трагедии, жертвует собой ради мужа, но Геракл, прервав ненадолго пир, выводит героиню из царства мертвых, и все, включая зрителей, могут предаться веселью, выпивке и обжорству. Так что к хеппи-эндам стоит присмотреться: порой это не дань низовому запросу на уход от катастрофы, а дорогой ценой, из крайностей и катастроф, обретенное равновесие. К такому равновесию Мэри Шелли приходит в самом конце «Фолкнера», прожив не только этот роман, но и весь путь от не находящих разрешения на земле предельных конфликтов «Франкенштейна», «Последнего человека» и «Матильды».

Имя Франкенштейна само заключает в себе крайности, ибо может быть прочитано вовсе не как намек на вольных каменщиков, а как «Франков камень»: «камень», «штайн» — частый элемент в названиях старинных феодальных крепостей. Супруги Шелли проезжали поблизости от вполне реального замка Франкенштайн — и это опять же искусство писательницы: выхватывать из жизни реалии и наполнять смыслами. А еще можно счесть этот «камень» камнем франков: до границы же с Франконией от основанного Карлом Великим Ингольштадта, куда поехал учиться современный Прометей, менее ста километров. То есть можно увидеть некое родство между Франкенштейном и городом его прометеева подвига; причем город этот — и местная столица Контрреформации, и штаб иллюминатов, тех самых просветителей — борцов против религии, к которым тяготел муж Мэри. Традиции, «косность» — и вольность, бунт — в одном имени.

Франкенштейн — швейцарец, уроженец страны, в начале XIX века еще довольно дикой и бедной, но действительно вольной, республиканской и веротерпимой не за счет сглаживания противоречий, а за счет соединения крайностей: тут жили преданные католики, из которых набиралась гвардия римского папы, и самые жестоковыйные протестанты, кальвинисты, верившие в предопределение, обреченность большинства людей аду и спасение лишь горстки, пристально следящей за каждым шагом, своим и соседей. И вот из этой довольно-таки гремучей смеси рождается человек XIX века — не романтический поэт, но ученый, экспериментатор, отважно гальванизирующий, сшитый из туловища и членов казненных преступников труп. Да, тут мы можем найти что угодно, вплоть до Булгакова, и на том не остановиться. Неожиданно для начала XIX века, ведь наука еще только-только раскачивалась и опыты с электричеством еще не вели к освещению домов или решению других практических задач. Такая отвага, вызов Творцу, — из студенческой жажды превзойти профессоров. Мотивация, которую разрабатывает Мэри Шелли, — вот что опередило свой век. И совершенно осознанная угроза техногенных катастроф, последствий того, что натворит человек, вздумавший, будто он ничуть не глупее Бога.

Такое же предостережение звучит и во второй книге Мэри Шелли — «Последний человек»: мир гибнет от войны, мародеров, чумы. И если во «Франкенштейне» несчастья обрушиваются лишь на семью незадачливого изобретателя, тут уже тотальная эпидемия. В финале обеих книг вырастает великий символ одиночества: Франкенштейн и его творение растворяются в безбрежных снегах Арктики; последний выживший, Лайонел, приходит в обезлюдевший Рим и пишет там историю гибели мира, не ведая, сыщется ли когда-нибудь для нее читатель.

Это еще одна важная черта ранних романов Мэри Шелли: рассказ от первого лица, помещенный в контекст «писем в никуда». Франкенштейн исповедуется перед капитаном полярного судна, который пишет письма далекой невесте, — но корабль заперт во льдах, и надежды вернуться почти нет, да и какой голубиной почтой могли бы эти письма попасть в руки адресата? И Франкенштейн, и Лайонел потому и принимаются повествовать, что потребность выговориться огромна, а смерть — со всех сторон. Условность же такой «рукописи, найденной в бутылке» и неведомо как из небытия попавшей в руки автора, — обычный прием готической и романтической литературы. Так же и последний роман того периода, «Матильда», в основном состоит из письменной предсмертной исповеди заглавной героини.

Эти романы были написаны Мэри в короткую пору ее супружеской жизни, а все остальное, включая только что прочитанную нами книгу, — после гибели Перси Биши Шелли. Поздние произведения так заметно отличаются и стилем, и посылом, что нам придется немало постараться, чтобы обрести цельный образ автора и понять, как и почему ранние вещи соединяются с тем, что написано после, и где в центре этого разнообразия «та самая» Мэри Шелли.

Обстоятельства написания «Франкенштейна» сами по себе добавляют магнетизма (выразимся на тогдашний лад) знаменитому тексту. 1816 год, только что закончились Наполеоновские войны, перекроена карта Европы. Мощнейшее извержение вулкана изменило в тот год погоду на континенте: на вилле Диодати Байрон и компания, в которую входили супруги Шелли, мерзли посреди лета. Немыслимые, тектонические сдвиги. Менялось представление о Европе, о патриотизме, о свободе. Вскоре — но еще не сейчас — начнутся национальные революции, и романтизм для Байрона превратится в борьбу за освобождение Эллады (надежду погибнуть, сражаясь за правое дело, то есть за греков, Мэри Шелли подарит и Фолкнеру). Пока романтизм — еще смутное и всеохватывающее бунтарство, и мужчины отдаются ему с упоением и тоской. А Мэри уже провидчески чувствует и творческую силу романтизма — если он приложен к некоему делу, если соединен с любовью и самопожертвованием, не сводится к «для себя лишь ищешь воли», как сформулировал Пушкин, — и его опасность, даже губительность, если сила чувств превратится в индульгенцию. И не так уж важно, какие именно чувства разгуляются: жажда познания, честолюбие, потребность во власти или в трех картах, а может, то, что принимают за любовь. Если силой чувств романтик оправдает любые свои грехи, если способность чувствовать причисляет его к элите человечества, возносит над теми, кто этой способностью обладает в меньшей мере, — тут-то и возникает гальванизированный труп, претендующий быть человеком, или чума, превращающая в трупы только что дышавших людей.

Вскоре на нее и впрямь обрушатся утраты, одна за другой. В итоге почти все умирают: и дети, рожденные Мэри; и Аллегра, незаконная и всеми любимая дочь Байрона; гибнет в море нежный поэт и плохой пловец Перси Биши Шелли. Но все это лишь предстоит. Откуда же эта печаль, Диодати?

Диодати — название, придуманное Байроном вместо трезвенного Бель Рив, «красивый берег», вроде бы в честь владельцев, но уж слишком пророчески: «данные Богом». Компания очень молодых людей была собрана воедино любовью, богоборчеством, смертоносной романтикой. Мэри Шелли, в ту пору еще Мэри Годвин, бежала с Шелли, состоявшим в романтическом браке с некоей Харриет: детки убедили друг друга, что их притесняют. Ему было едва девятнадцать, Харриет шестнадцать, они оформили брак в Шотландии, родили девочку и через пару лет, получив родительское прощение, подтвердили брак по английским законам и зачали мальчика — буквально за месяц до того, как Шелли объяснился с Мэри. Параллельно у Шелли были романы, платонические влюбленности, обретения родственных женских душ, попытки жить коммуной. На этот раз шестнадцать лет было Мэри, Перси Биши — зрелых двадцать два, и они бежали уже всерьез, поскольку на родительское прощение рассчитывать не могли, да и законы Англии к прелюбодеям относились сурово. Были неудачные роды, были младенческие смерти, потом появился на свет здоровый мальчик, но наследником Шелли и его предков-баронетов будет тот, от Харриет. На момент, когда Мэри писала «Франкенштейна», она была в глазах света и закона любовницей Шелли; ее сводная сестра Клэр пыталась стать любовницей то Шелли, то Байрона (и в итоге родила бедняжку Аллегру), а врач Полидори, создавший первого Вампира, был влюблен то ли в Байрона, то ли в себя — в любом случае безответно. В конце того же года Харриет утопится в Серпентайне, что почти невозможно в мелком парковом водоеме, и Мэри станет законной женой Шелли — менее законной в собственных глазах, чем была до того, пока за соблюдение ритуала не пришлось заплатить жизнью, тем более чужой.

Бунтарка Мэри была привержена вечным ценностям: любить, доверять, сохранять, а не губить живое. Такое с бунтарями случается, ведь зачастую бунтари — дети. И старшим они предъявляют не новые, неслыханные понятия, а их же, родительские, только с юным пылом. Чудовище Франкенштейна тоже стремилось прежде всего к любви и обращалось к своему «родителю» с кроткой мольбой создать подобную ему женщину. Когда же ему отказали в самом праве любить и быть любимым, то есть в праве быть человеком и просто живым существом, ведь «всякой твари по паре» — вот тут он и начинает губить жизнь, губить все, чего коснулась любовь его незадачливого творца.

Любовь, доверие и самый бунт Мэри Шелли имеют непривычный для нас оттенок: в них, сквозь них, всегда светят совесть и сострадание. В ранних, знаменитых ее произведениях это порой почти незаметно, и все же внезапно кусает за сердце. Почему Виктор (Виктор! то есть «победитель») Франкенштейн отказал своему творению в праве иметь пару? Он уподобился Богу в креативности, создавая это существо, но весьма далек от любви Бога ко всему, им сотворенному (автор! а любишь ли ты сотворенных тобой персонажей? даешь ли им достаточно свободы и надежды? — в поздних книгах мы видим, как Мэри этому научилась). Почему Виктор Франкенштейн допустил, чтобы за убийство, совершенное его выкормышем, заплатила жизнью служанка? (Не себе ли этот вопрос, автор? Кто заплатит жизнью за твою свободу, твое творчество?)

***

Через шесть лет после смерти Харриет утонет и Перси Биши Шелли — в море. Не эти ли две смерти соединила Мэри Шелли в «Фолкнере», погубив героиню в обычно безопасном, женщина вброд перейдет, протоке, наполнившемся бурной приливной водой? Имя этой женщины — Алитея, то есть «истина». Истина погибает первой — даже не в начале романа, а еще до его начала, в затакте. Как в пословице: первой в войне погибает истина. В войне самолюбий, самоутверждающихся любовей, извечной войне полов, статусов, предрассудков, ценностей. Интрига романа (назовем так, ибо это не совсем сюжет, сюжет сложнее) заключается в поисках истины об Истине. И даже в буквальных поисках Алитеи — ни муж, ни сын не знают, где она, жива или мертва, их предположения относительно причин ее бегства или похищения, ее виновности или невиновности, ее судьбы совершенно превратны. Тот человек, который может раскрыть истину, — тот, кто последним видел Алитею как живой, так и мертвой, — сам борется с различными интерпретациями произошедшего, не знает, осознанно Алитея рисковала жизнью, или под воздействием страха и отчаяния, или в полубреду; стократно переигрывает мысленно ситуацию: а если бы я не отлучился во время ее сна? а если бы по оплошности не разлучил ее с сыном? Он не в силах постичь истину о своих чувствах к Алитее, о ее чувствах к нему, о мере своей вины, о своем долге перед сыном погибшей. На осмысление этого понадобится почти весь объем романа.

Одной из пружин сюжета становятся многократные попытки Фолкнера то раскрыть истину, то ее утаить — в итоге истина, как в античной драме, устанавливается судом. И это вполне уместно, ведь «алитея» — древнегреческое слово, и вокруг него должна совершаться эсхиловская драма суда. Кстати, для истины у греков было несколько слов, в том числе «этюмон», от которого образована «этимология», и неслучайно выбирается именно «алитея»: «этюмон» ближе к точному значению — «алитея» же означает «незабываемое». Как известно, текшая в царстве мертвых река Лета даровала забвение, приставка «а» в «алитее» это забвение отрицает. И такое значение имени опять же оправдывается: на всем протяжении романа Фолкнера терзает память, и он отчаянно пытается забыть.

Выходит, интерес к говорящим именам, проявившийся в «Франкенштейне», Мэри Шелли сохраняет и в позднем своем творчестве. Но в эту пору в работе с именами появляется нечто новое: имена меняются на протяжении текста вместе с изменяющейся идентичностью персонажей. Элизабет, удочеренная Фолкнером, должна вернуть — и под конец романа возвращает — свою подлинную фамилию Рэби (впрочем, чтобы тут же сменить ее на «Невилл»). Фолкнер был Рупертом только для Алитеи и, возможно, только для той Алитеи, подруги своего детства, которой уже нет, которая превратилась в миссис Невилл. Также Фолкнер не опознает в подростке Джерарде сына Алитеи и не противится его дружбе с Элизабет до тех пор, пока не прозвучит роковая фамилия Невилл.

Для каждого персонажа принципиальным становится вопрос, признает ли он свое имя, принимает ли, «врастает» ли в него. Таким образом «Фолкнер» оказывается — и об этом много писали критики, в том числе наши современники, — романом взросления, воспитания, в особенности воспитания чувств и взращивания своей идентичности, а не романом страстей и перипетий. Отсюда и возможность (но только возможность, надежда) благой развязки — итог процесса взросления.

Героев этой книги мы застаем в момент начала новой жизни, после катастрофического (именно катастрофического, тут уж без всякой благой развязки) обрыва жизни старой. Маленькая Элизабет совершенно одинока: умерли ее отец, изгнанный из своей семьи за неравный брак, и мать, которая не успела дописать письмо, вверяющее малышку единственной подруге — той самой Алитее. Девочка ежедневно отправляется на кладбище и проводит многие часы у могилы родителей, там же играет, разговаривает с матерью (отца она почти не помнит). Край этот настолько отдален от всего, дик и уныл, что Фолкнер выбирает его для самоубийства. Там, на могиле матери Элизабет, эти двое и встречаются. Девочка останавливает самоубийцу; несостоявшийся самоубийца, разобрав бумаги, устанавливает имя ребенка, находит письмо к Алитее и понимает, что, погубив свою возлюбленную, лишил несчастную сироту шанса обрести дом. А значит, взять на себя заботу об Элизабет — что-то вроде компенсации или даже долга, завещанного погибшей. Так Фолкнер и Элизабет покидают царство мертвых и возвращаются в мир живых, заметно изменившись: Элизабет, хотя и помнит свою предысторию, считает Фолкнера отцом и носит его фамилию; Фолкнер пытается убежать от своего прошлого, и поначалу ему это удается — именно в той мере, в какой он вкладывается в будущее, в воспитание Элизабет.

Некоторое время они проводят в Англии, затем отправляются в путешествие, включающее и обычные центры паломничества по Европе, и хоть уже не экзотические для XIX века, но все же нетипичные места, в частности юг Российской империи. В планах Фолкнера чуть ли не покинуть в итоге европейский континент. Отчасти это подсказано практическими соображениями — совершенное преступление может все-таки его нагнать, если останки Алитеи обнаружатся, — но в большей степени это романтическое бегство прочь из цивилизованного мира, от его ригидности, помешавшей идеальной любви «Руперта» и «Алитеи», как ему представляется. Когда же Фолкнер научается видеть в случившемся свою, и только свою вину, его, как Ореста в греческой трагедии, начинают преследовать эринии, богини отмщения, призраки нечистой совести. Бегство от себя, от своей совести, от раскаяния — тоже вполне романтический мотив, но все же иной, чем в ранних романах Мэри Шелли: персонаж перестает видеть архиврага во всем мире, в людях, и видит его в себе, в своей незабывающей памяти, во внутренней (инкорпорированной, сказали бы сейчас психологи) Памяти-Истине-Алитее.

Так в романтическом тексте возникает тема личностных изменений, перемен, воспитания чувств. И на этой теме автор сосредотачивается с пристальностью ученого, который ставит опыт и, в отличие от Виктора Франкенштейна, не отворачивается от своего творения, а день за днем тщательно фиксирует его уже самостоятельную жизнь. Современному читателю может показаться утомительной манера Мэри Шелли постоянно и иногда в схожих выражениях описывать происходящее в душе Элизабет и заглавного героя — хотя и в глазах современного читателя радикальность, неожиданность и отрадность перемен под конец книги, уж наверное, искупит эти повторы. А если приглядеться, то вовсе это не автоматические повторы: да, Фолкнер многократно переживает одно и то же, и передается это в схожих словах, но тем самым как раз подчеркивается его зацикленность, фиксация, как сказали бы спустя полвека, на травме. Его душа омертвела, в ней нет жизни; психологические процессы, даже такие сильные, как отчаяние, попытки стереть свое прошлое или уничтожить самого себя, протекают однообразно — до тех пор, пока он не оживет, пока не произойдет подлинное раскаяние, которое и означает перемену ума. Нет полной перемены ума — нет изменений в описаниях побуждений и эмоций. Но и для Фолкнера эти описания долго меняются по чуть-чуть, на уровне одного эпитета, добавленного слова, оттенка — ведь именно так и совершаются перемены в душе: долго копятся, а затем и в жизни, и в романе происходит драматический переворот.

Современникам же Мэри Шелли эти пассажи не казались затянутыми: пока не изобрели кинематограф, никак иначе невозможно было передать то, что кино приучило изображать теперь уже и в книгах: черточкой, жестом, мимикой. Однако и среди современников находились проницательные, замечавшие необычность, нестабильность этих описаний. Критики же конца XX века осмыслили это как открытие писательницы, как тонкую игру на противопоставлении привычных механистических описаний должных и ожидаемых чувств и новаторской передачи чувств, меняющихся в развитии, поддающихся влиянию и в свою очередь влияющих на других людей.

Так и маршрут путешествия обозначен достаточно схематично, порой сводится чуть ли не к перечню. Выделяются в нем гувернантки и учителя, которых Фолкнер подбирает Элизабет на каждой станции. Опять же исследователи отмечают, что характеристики этих третьестепенных персонажей достаточно варьируются, чтобы полностью избавить нас от подозрения, будто многократные описания чувств главных героев монотонны из-за недостаточности таланта писательницы или ее усталости: как-никак «Фолкнер» написан под конец ее творческой карьеры. Все у Мэри Шелли прекрасно получается, в том числе и разнообразные, и нюансированные портреты внешности и души — когда ей это надо. Но как маршрут путешествия обозначен пунктирно (а уж она могла бы развернуться с описаниями городов и пейзажей, и умела это, и неоднократно выпускала коммерчески успешные травелоги), так пунктирно и странствие души до тех пор, пока не приведет каждого из героев к самому себе и всех — друг к другу.

От момента расставания с Англией до момента возвращения путь души совершают и Фолкнер, и Элизабет (а позднее выяснится, что и Джерард Невилл). Духовное развитие Фолкнера и его приемной дочери описывается как два отдельных, но тесно переплетенных процесса; эти спирали можно сравнить с молекулами ДНК, которые в своем переплетении образуют новое и живое. Это новое и живое — и сама выросшая Элизабет, и ее отношения с Фолкнером, которого девушка считает отцом именно потому, что он ее воспитал, то есть помог ей стать той, кто она есть; это и воскресающая душа Фолкнера, и обретенная истина, и брак Элизабет и Джерарда — все, к чему приведет нас в итоге книга, окажется живым, потому что пройдет через омертвение, однообразие чувств.

Фолкнер совершит несколько попыток воскреснуть. Удочерение Элизабет станет первой, и некоторое время энергия доброго дела поможет ему продержаться. Это — и само путешествие, в котором расстояние между героем и его преступлением увеличивается, позволяя ему обдумывать произошедшее с некоторой дистанции и пытаться уже не реактивно вычеркивать и свое прошлое, и самого себя в акте самоубийства, но искать способы примириться с собой. И то, как растет его заботами Элизабет, тоже помогает Фолкнеру существовать, поскольку он видит свою полезность, необходимость, а еще потому, что Элизабет взращивает в себе ключевое свойство, которое и станет главной пружиной романа, — сочувствие.

Эта книга все же не является в точном смысле слова романом воспитания: нам показывают развитие души Элизабет через перечень укрепляющихся в ней чувств, но чему учили, по какой методике эти сменяющиеся учителя и гувернантки, мы не знаем, нам вовсе не предлагают в оболочке художественного чтения очередную педагогическую утопию. Элизабет достигает в своем развитии определенной точки, и тогда происходит кардинальная перемена души и участи и для нее самой, и для Фолкнера, и для Джерарда Невилла. В первый раз это происходит при встрече Элизабет — еще девочки — с подростком Джерардом. Джерард дик и нелюдим, Элизабет с трудом укрощает его, вслух и каждым своим поступком выражая понимание, что поведение Джерарда вызвано травмами его прошлого (мальчик растет без матери и с суровым, отчужденным отцом) и что его человеческий потенциал прекрасен и непременно проявится в большей мягкости и отзывчивости. Но цепочка эпизодов, ведущая к детской облагораживающей дружбе, обрывается: Фолкнер осознает, кто этот мальчик, — осознает, что это он, Фолкнер, сделал его полусиротой, дикарем, погубил того Джерарда, каким тот должен был стать, каким воспитывала его обожающая мать.

Последствия для Фолкнера: он вновь ввержен в отчаяние и желает погубить себя, но все же произошел определенный сдвиг по сравнению с началом книги: он не желает совершить самоубийство, умереть как отверженный, но жертвует свою жизнь на алтарь греческой свободы. Кроме того, он оставляет запечатанное письмо с полным признанием: гордость не позволяет ему признаться во всеуслышанье, отдать себя на милость ненавистному супругу Алитеи, но появляется потребность раскрыть истину хотя бы после своей смерти.

Последствия для Джерарда: мы надолго теряем его из виду, но встретим снова по воле случая, когда он придет на помощь Элизабет, пытающейся спасти раненого, почти умирающего Фолкнера и вывезти его из Греции на родину. Довольно скоро мы убедимся, что мальчик-дикарь превратился в сдержанного и сострадательного юношу и что в эту сторону его направила встреча с Элизабет.

Последствия для Элизабет: она словно бы не изменилась. Снова и снова Мэри Шелли подчеркивает ее преданность Фолкнеру, ее неизменность, и только ее телесное здоровье истощается почти до предела, уходит на то, чтобы не дать названому отцу погибнуть физически, — но вскоре мы убедимся, что еще больше она вкладывается в его нравственное возрождение.

Следующий акт — Англия. Невилл ухаживает за Элизабет, сводная сестра Невилла рассказывает Элизабет его историю. Юноша не чувствует себя вправе любить Элизабет так, как уже готов ее любить, пока не исполнит свой долг перед матерью: не установит истину, не выяснит, жива она или мертва, не очистит ее имя. И когда об этом узнаёт Фолкнер, он осознаёт свой долг перед Алитеей, ее сыном и своей названой дочерью: дать Алитее покой и посмертную реабилитацию — восстановить душевный покой ее сына, — а Элизабет вернуть ее истинное имя, поскольку Элизабет Рэби может выйти замуж за Джерарда Невилла, а Элизабет Фолкнер не может этого сделать.

Мы подробно проговариваем эти два узловых момента романа, поскольку именно в них проявились обозначенные выше свойства позднего творчества Мэри Шелли: способность к изменениям — перемена имени — врастание в настоящего/настоящую себя. Но с того момента, как Фолкнер делает свое признание — в письменном виде, текст в тексте, эго-документ внутри авторского повествования, — роман обретает новые измерения: сам роман полностью врастает в настоящего себя.

Исповедь Фолкнера создает полифонию. Есть история Алитеи, ее мужа и сына, рассказанная сводной сестрой Джерарда, — и есть исповедь Фолкнера; они дополняют друг друга. Мы узнаём и что чувствовал, из какого ощущения своего права действовал Фолкнер, и как он переживал и переосмыслял случившееся. Мы узнаём, как его действия отразились на тех, о ком он первоначально и думать не хотел. И мы обнаруживаем целую сеть человеческих взаимодействий, которую ни один человек не в состоянии охватить мысленным взором, когда решается на тот или иной поступок, но которая зримо приходит в движение.

Из этих трех сторон, составляющих место человека в мире, — внутреннее «я», другие люди, общественные последствия — наименее неожиданным для читателя будет внутреннее «я» Руперта. О том, что он виновен в гибели Алитеи, мы догадывались, и та романтически ожесточенная форма, в какой он повествует о своем одиночестве, жажде любви, об уверенности, что эта женщина должна была принадлежать ему, — тоже вполне привычна. Перемена свершилась лишь отчасти: он жаждет раскрыть истину, он жаждет избавиться от этой ноши, он охотно жертвует собой ради счастья Элизабет — но наш герой еще далек от искупления. В той мере, в какой его повесть и сопутствующие действия соответствуют нашим ожиданиям, он — все тот же.

Сложнее последствия для других. Фолкнер изначально видит жертвами своей опрометчивости Алитею и самого себя — он умер вместе с ней. Затем круг жертв в его представлении расширяется, включая новую молодую пару — Джерарда и Элизабет, которые из-за его греха не могут вступить в брак. Рассказ сводной сестры дополняет сведения о том, как пострадал Джерард: чуть не умер от горячки; был насильно приведен отцом в палату пэров свидетельствовать о бегстве матери, чтобы отец мог с ней заочно развестись; ушел из дома и скитался в глуши, ища следы матери, и наконец был силой водворен под отцовский кров и суровую отцовскую руку. Мистер Невилл считал себя опозоренным, и позор этот вымещал на сыне; сын считал мать оклеветанной и жизнь был готов положить на то, чтобы ее оправдать. И этот рассказ подтверждает твердолобость Невилла-старшего, не умевшего ценить верную, чистую душой, талантливую Алитею (Фолкнер в исповеди упоминает, что похитить Алитею его подтолкнула случайная встреча с Невиллом в клубе: супруг достойнейшей на свете женщины — что признавали и его сотрапезники — цинично хаял огулом весь слабый пол).

Но есть одна деталь, умышленно спрятанная от читателя, который торопливо глотает страницы во время этого рассказа, предугадывая вот-вот роковое столкновение судеб Джерарда, Элизабет и Фолкнера. Несколько фраз, второпях и небрежно проговоренных сводной сестрой: она упоминает, что у Джерарда была родная сестра, младшая, маленькая. Что эту девочку мистер Невилл, черствый по отношению к жене и суровый с сыном, обожал. Эта девочка слишком мала, она не присутствует в момент похищения Алитеи, Алитея только и твердит Фолкнеру что о сыне. Девочка вскоре умирает: мать исчезла, няньки недоглядели. Эти несколько фраз так торопливы, так разбросаны по напряженному рассказу, да и саму рассказчицу мало интересует судьба этой малышки — она ее никогда не знала. К основному сюжету девочка отношения вроде бы не имеет. Никак она не подвигает и не меняет сюжет, и в выверенном противостоянии пар — старший Невилл и младший; Джерард и Фолкнер; Джерард и Элизабет и так далее — нет ей никакого места. А если она не нужна ни для сюжета, ни для композиции, зачем же она появляется и исчезает под пером Мэри Шелли? Зачем возникает, обреченная тут же умереть? Эта маленькая «ненужная» судьба — оклик реальности, напоминание обо всех тех, кого приносят в жертву страстям или сюжетам. Эта «незначительная деталь», стоит на миг сосредоточить на ней внимание, раскрывает в романе еще одну мощную тему: тему материнского присутствия или отсутствия, матерей и дочерей, сирот без матери. Ведь эта загубленная девочка — третье поколение несчастливых женщин одной семьи. Мать Алитеи была не слишком счастлива в браке, ее муж-моряк подолгу отсутствовал и к жене относился «по-мужски», то есть без понимания, — а к тому времени, как с ней познакомился Руперт, женщина была уже тяжело больна. Но, несмотря на свой недуг, она была добра к сироте: в этом доме Руперт отогрелся душой, обрел материнскую и сестринскую ласку — Алитея была для мальчика сестрой, ни тот ни другая не успели вырасти до иной любви прежде, чем Руперт отправился в Индию. Это уж в разлуке созрела любовь взрослая — и собственническая. Отец-капитан выдал дочь замуж за Невилла и был чрезвычайно доволен таким выгодным браком: чувства дочери его нисколько не интересовали. И Невилл-старший, хотя что-то в его душе было разбужено красотой и чистотой Алитеи, все же не сумел причаститься истины — был холоден, отчужден, циничен. Настоящий английский джентльмен эпохи торжествующего викторианства. И как Алитея рано осталась без матери и потому была обречена на безлюбый брак и непонимание себя, так и эта девочка осталась — но совсем маленькой — без матери и погибла. Так почти ушла в мир теней и Элизабет, если бы не вывел ее оттуда Фолкнер.

Фолкнер, Джерард Невилл, а скорее всего и Невилл старший, — мальчики, выросшие без матери. Их души не полны, в них искажена любовь. Фолкнер спасался через Элизабет, Джерард тоже. Отец Джерарда, как мы услышали из рассказа о бедствиях после похищения Алитеи, пытался спастись через маленькую дочь, в нее вложил истинную свою любовь. К Джерарду был суров, но малышку обожал с рождения. Он мог бы стать для нее таким отцом, как Фолкнер для Элизабет, — быть может, ему бы удалось и воспитать ее, и научиться не принуждать ее сердце, и с ней воспитался бы он сам? Но девочка умерла, и сердце мистера Невилла умерло вместе с ней. Ожесточенно он преследует исчезнувшую жену в уверенности, что она изменила ему и детям, добивается заочного развода, умерщвляет ее в своих мыслях, даже если она где-то жива и благоденствует, как ему видится, пытается убить память о ней и в душе сына — так возникает раскол между Невиллом-старшим и Джерардом.

Джерард верит в свою мать и упорно разыскивает истину. Он мог бы превратиться в фанатика, но встреча с Элизабет смягчила его, и Джерард открывается женскому влиянию. Таким влиянием стала для него сводная сестра — Невилл-старший, получив развод, поспешил жениться на женщине с дочерью-подростком. Его жизнь это не украсило, а вот для Джерарда оказалось существенно.

Под конец книги появляется все больше женщин, готовых любить, верить, поддерживать — в том числе родственницы Элизабет по отцу. Фолкнер еще в самом начале этой истории обратился к деду Элизабет, предлагая семье позаботиться о сироте. Из ответа старика он понял, что, хотя с голоду пропасть Элизабет не дадут, любви и внимания дочь отщепенца, изменившего родовой религии и гордости, не дождется. Да и в целом семья замкнутая, оцепеневшая в своей старинной религии. А может быть, Фолкнеру необходимо было верить, что он спасает девочку и от сиротства, и от того насилия над сердцем, которое свершилось над Алитеей, а прежде — над матерью Алитеи, над матерью самого Фолкнера и которое непременно ждет и Элизабет, когда она войдет в брачный возраст, если окажется в этой семье. Фолкнер всей душой и всем воспитанием готовил Элизабет к свободе выбора — это его дар ей, пробуждавший и его душу. (Наступит момент, когда Фолкнер вполне осознает, что и сам принуждал Алитею, принуждал с таким эгоизмом, с механистическим непониманием устройства ее души, что убил ее, отменил живого и чувствующего человека еще прежде, чем она захлебнулась там, где умела ходить вброд.)

Но чтобы увенчать этот дар, чтобы Элизабет смогла выйти за Джерарда после того, как Фолкнер сделает свое признание, необходимо вернуть ее в семью отца: Джерард не может жениться на той, кто носит имя убийцы его матери. И Фолкнер вновь обращается к родным Элизабет; дед ее близок к маразму, старший брат отца умер, однако на призыв откликается вдова этого брата — по крови чужая Элизабет, описанная как женщина довольно ограниченная и правилами света, и своей религией. Ограниченная или неограниченная, она берет Элизабет под крыло, нисколько не стесняет ее свободу, не противится безумному решению оставаться с Фолкнером в тюрьме, где сам себя обличивший убийца находится в ожидании уголовного суда, старается, насколько может, облегчить ему заточение и поддержать здоровье девушки. К этому сонму женщин-заступниц, неродных по крови, но родных по женской природе — сводная сестра Джерарда, вдова дяди Элизабет — можно добавить и чудесную гувернантку, не раз подталкивавшую сюжет романа в нужном направлении и оказавшуюся не персонажем, полезным для развития действия, а еще одной волшебной помощницей.

Подспудно, нарастая к развязке, в романе развивается тема спасительного женского влияния. Лишь бы женщина обрела свободу от мужского насилия над чувствами — и она спасет мужчину от самого себя, сдерет с него кору себялюбия, эгоизма, пробудит в нем настоящую любовь.

Суд оправдал Фолкнера. Это была античная драма суда — суда, который очищает от пролитой крови и усмиряет эриний, богинь отмщения. Герой избавился от наказания, доказав, что никакого умысла убивать не имел: Алитея погибла во время попытки бежать, когда и сам он уже отправился за лошадьми, чтобы вернуть ее домой, — он духовно переродился. Он очистился от греха, то есть перестал жить во грехе, жить отчаянием, мечтой о самоубийстве и вместе с тем эгоизмом и гордыней, ведь своим отчаянием он бросал вызов, отвергал этот мир и самого Бога, вторично убивал Алитею. Руперт обрел мир с самим собой — и смирение. Он вышел из тюрьмы и более гордым, но иной гордостью — сознанием, что не совершил преступления, — и более смиренным, мягким. Обрел мир и Джерард, узнав истину о своей матери и оплакав ее — и сумев простить Фолкнера. И Элизабет, которая не только примирила двух своих любимых, но и создала семью, в которой у нее был и муж, и отец.

Но все это, быть может, менее удивительно, чем произошедшее с Невиллом-старшим. Почти до последнего вздоха тот преследовал Фолкнера, настоял именно на суде вместо джентльменской дуэли, на которую надеялся сам виновник и которую, разумеется, предполагал Джерард. Парадоксально, но таким образом Невилл-старший, желая причинить больше зла, обречь Фолкнера на позорную казнь, спас и Фолкнера, в итоге оправданного, и Джерарда с Элизабет, которые никак не смогли бы вступить в брак, если бы эстафета убийцы перешла от Фолкнера к Джерарду, если бы Джерард убил на дуэли названого отца Элизабет. И что же? Этот человек, о котором мы на протяжении романа мало что знали и знали неприятное — о его жестокости, ограниченности, цинизме, о том, как мало он ценил жену, как суров был с сыном, как вся его жизнь в итоге свелась к мести даже не за любимую жену, а за свой «позор», — этот человек на смертном одре просит сына побыть рядом и признаётся: ты был прав, я напрасно преследовал того человека; хорошо, что ты сумел простить. Он умирает с любовью к сыну, со словами прощения на устах.

Не та ли маленькая девочка, дочь Истины, крошечный росток любви в черствой душе, пришла за ним в последний миг?

Все, все в этом романе спасены и искуплены любовью.