Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

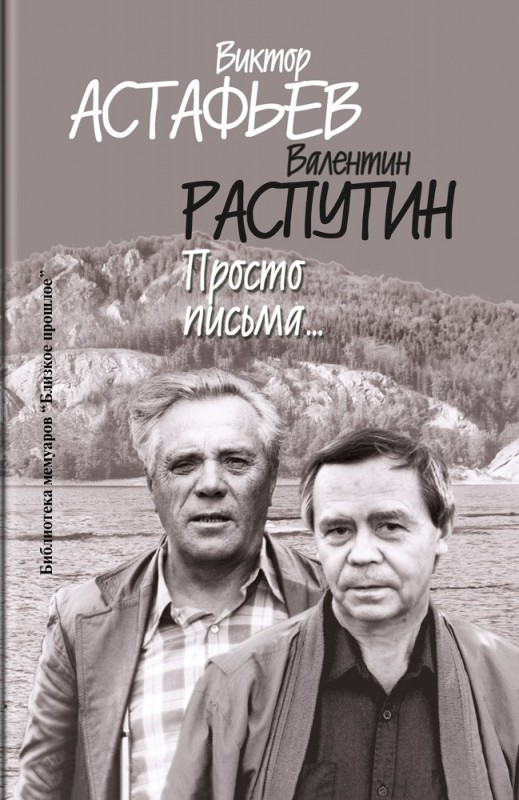

Виктор Астафьев, Валентин Распутин. Просто письма... М.: Молодая гвардия, 2022. Содержание

Дорогие мои Валентин Григорьевич, Виктор Петрович и Марья Семеновна!

Дорогие мои Валентин Григорьевич, Виктор Петрович и Марья Семеновна!

Я не буду выставлять даты, потому что там, где вы теперь, наверное, нет и самого слова «время», которое бессмысленно перед понятием «вечность». Я пишу вам это письмо из Михайловского, в котором вы все в разные годы бывали и знаете, что здесь эти слова и понятия таинственно соединены, и вечность легко проступает сквозь время. И пишу осенью, когда особенно остра печаль угасания.

Так вышло, что время вашей переписки мы прожили, зная друг друга, встречаясь, а там и дружа. И оттого я читаю многие страницы, словно они обращены и ко мне. Да временами так и было, когда Марья Семеновна писала на машинке под диктовку Виктора Петровича словно нам с Валентином обоим (видно, по родству имен), так что некоторые из писем разнятся лишь несколькими абзацами. Это происходило не от экономии времени, а от единства дыхания.

Вот хоть самое начало. Помните, Виктор Петрович, Вы писали мне 14 ноября 1974 года: «Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести „Живи и помни“». А через месяц, как я теперь вижу (20 декабря 1974 года), писали уже самому Валентину: «Очень ты хорошую повесть написал, Валя. Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе».

Или через полвека в августе 1999 года Марья Семеновна пишет тебе, Валентин (мы были на ты): «Меня мало утешает то, что изрек итальянский поэт почти шесть веков назад „И жизни нет конца, и мукам краю“. Муки действительно идут вместе в нашей жизни, зато сама жизнь чем дальше, тем ощутимее идет на убыль... И тут уж, как сказал Пушкин, „Как дни бегут, печали умножая...“ Господи! Одни цитаты, будто ли я такая умная...» И, верно, в тот же день мне с тем же началом, только после цитаты Пушкина: «Но это вовсе не потому, что я такая умная, увы, а скорее потому, чтобы выразить кратко то, что мне очень созвучно».

Может быть, мы и правда были на краткое время для них одно? И если бы я знал это раньше, как иначе жилась бы жизнь и как о многом думалось и писалось бы иначе. Но уж что теперь. Слава Богу, теперь я чувствую их роднее и слышу лучше. Я пишу это не для самоутверждения (какое самоутверждение в 77 лет?), а только в объяснение такого странного начала предисловия.

* * *

И тут, наверное, я оставлю это письмо к родным ушедшим теням, чтобы обратиться уже к тебе, читатель. И как бы хотелось не отвлеченно, а прямо и лично, сразу по имени без остраняющего обобщения (на ты, на ты!), потому что слишком живо и остро то, о чем надо говорить на полях этой переписки самых, может быть, открытых и самых дорогих русскому читателю людей. Не писателей, подчеркну, а живых, любящих, страдающих людей, деливших с нами смутные дни времени, которое еще не было историей, а было бедой, болью, надеждой, чем всегда бывает жизнь, прежде чем одеться в защитно-безличные одежды общего миропонимания.

Письма перед тобой, и каждый волен избрать более правого собеседника и толковать внутренние отношения авторов по своему миропониманию. Можно не смущаться — бывают ли у писателей «частные» переписки, когда мы, не краснея, читали письма моего сегодняшнего михайловского соседа Александра Сергеича к Наталье Николаевне: «Какая ты дура, мой ангел! Конечно, я не стану беспокоиться, что ты три дня пропустишь без письма, как не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь с кавалергардом». Как читали письма Софьи Андреевны к Льву Николаевичу (из комнаты в комнату!): «Ночью я все обдумала, и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой ты меня приласкал, а другой показал нож». После этого любая переписка — общая.

А я только по близости времени и знании трех участников переписки скажу о своем личном восприятии и прошу прощения, если оно покажется порой слишком частным или слишком произвольным. Я не ученый, не комментатор, а только заинтересованный свидетель, который нет-нет мелькнет тут как «действующее лицо».

Как странно! Оказывается, мы, привыкая к художественным текстам, и в переписке ищем прежде всего художников, чтобы пейзаж, образ, сюжет, чтобы они были они, а не мы. И мне сейчас хочется оказаться там — в Аталанке, Овсянке, Иркутске, на Ангаре и Енисее. А их нет как нет, как будто ушли дожди и снега, наша зависимость от природы, и пошли одни общие заботы. Вот, думал, сейчас, после анализа повести «Живи и помни», так и пойдет диалог художников — анализы, истоки сюжетов, проговорки замыслов, называние прототипов — только подставляй потом и проницательно восклицай: «А-а, вот это откуда...» Не дождешься и не узнаешь из писем — откуда Настена из «Живи и помни», откуда Анна из «Последнего срока», Пашута из рассказа «В ту же землю» или Тамара Ивановна из повести «Дочь Ивана, мать Ивана», хоть и замечено на полях, что не выдуманы, а взяты из реальной жизни. И «хронологию замыслов» — когда, что, откуда пошло — не выманишь. Не будет ни дат, ни «реальных случаев», и скоро поймешь, что письма и книги пишутся за разными столами.

Год за годом в письмах быт, жизнь, издательские заботы, цензура, домашние беды, редкие радости... Нет-нет и озорство, как в счастливо смешных письмах обоих после поездки в Японию, где любили того и другого и были «ссясливы видеть» (как Виктору Петровичу да не передразнить чужую речь!). А самое главное — дело свое будто втайне держат, чтобы «не сглазить». Постоянно спрашивают другу друга — работается ли, но не проговариваются.

Если глядеть на одну эту переписку, покажется, что после «Живи и помни» Виктор Петрович читал у Валентина Григорьевича только «Что передать вороне?» с той же нежностью и восхищением — «такого мироощущения, такого проникновения в самого себя, в свою, а значит, и человеческую душу, такого запредельного проникновения в звукопись, тонкости стиля и слова... и тебе еще достигнуть не удавалось, хотя я очень люблю „Живи и помни“». И Валентин Григорьевич нет-нет скажет о «Печальном детективе», о «Царь-рыбе» с тою же высотой, но особенно они баловать друг друга не будут, потому что оба, как Виктор Петрович, уверены, что «восторги профессионально работающему человеку ни к чему».

Это и понятно, а все-таки жаль, что редко говорят они о своих книгах, потому что порой в таких разговорах открывается что-то дальнее, много определяющее в судьбе, а там и в миропонимании обоих. А потом, когда судьба и время берут власть над умом и сердцем, много объясняет и в том, отчего эти судьба и время начинают разводить художников.

А разводить начнет скоро. После 1986 года Виктор Петрович умолкнет и писать будет только Марья Семеновна, притворяясь, что пишет за двоих. И Валентин Григорьевич будет писать ей в тайной надежде, что она прочтет Виктору Петровичу, и все можно будет обмануть себя, что они вместе. А «не вместе» станут из-за различного понимания боевого времени «перестройки», когда, в общем, и все мы стали «не вместе», и пока прежнего единства так и не наживем.

Я сейчас и свою переписку с Валентином Григорьевичем и Виктором Петровичем той поры смотрю и тороплюсь пролистнуть ее скорее и позабыть — так там все накалено и тревожно, все на срыве. И какое, думаю, счастье, что они взяли на этот час в посредники Марью Семеновну. Да и не брали, а она сама любящим сердцем ограждала их от прямого столкновения.

В переписке нет упоминания «Слова к народу» 1991 года, которое подписал Валентин Григорьевич и которое хоть сегодня перепечатывай от буквы до буквы со стыдом за свою тогдашнюю глухоту, и нет призыва «Раздавите гадину!» 1993 года, подписанного (ни понять, ни представить) Д. С. Лихачевым и Виктором Петровичем — документ террористический, хоть сейчас в 1917-й, а то и 1937 год! При этом Виктор Петрович по типографской ли лени, по нарочитой ли злости (чтобы заметнее было!) подписан последним — весь список от Адамовича до Чулаки по алфавиту, а Астафьев за Чулаки как восклицательный знак. Упоминания-то в переписке нет, но расхождение все отчетливее. И в письме ко мне после «Слова к народу» Виктор Петрович еще пишет, что с Беловым больше не сойдется, а с Валентином Григорьевичем «не без неловкости, но повидался бы», а уже в 1992-м холодно замечает, что и Валентин Григорьевич поселил в нем «здоровые сомнения», чтобы в 1994-м после «Гадины» и просто мне в лоб — сколько я буду «со своим Распутиным служить фашизму Зюганова и Проханова».

Почему мне так трудно и дается разговор об этой части переписки — так не хочется возвращаться в дни общего помрачения левых и правых, одинаково неправых перед Богом. Потому и жалко, что в письмах мало о книгах — там иногда и в косвенном примечании прорастают причины взаимного непонимания. Вот хоть после горячих похвал «Живи и помни» Виктор Петрович укоряет Валентина Григорьевича за финал повести. Что по жизни Настене бы не топиться с ребенком, а «затеряться в любом леспромхозе — раз плюнуть». И там же сам предполагает: «нравственное что-то, совесть, неумение сдвинуться с места не позволили?» Правильно догадывается, а все равно просит поправить и даже «что-то от лукавого» находит в печальном финале повести.

Я помню: мне и Владимир Личутин говорил, что это «не по жизни», что такие бабы и на его Севере часто растили детей, и хоть бы что. А только «нравственное что-то» было для Валентина Григорьевича выше «правды жизни». Пушкин вон тоже первый-то вариант «Бориса» заканчивал «по правде жизни» — народ кричал: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!». А в печати сказалось высшее — «народ безмолвствует», потому что тут была Божья правда о народе, даже если он в себе еще этой правды и не слышал. Вот и у Валентина Григорьевича была высшая. Тот «безмолвствующий народ» и не позволил Настене спрятаться в леспромхозе. Отчего эта высшая правда так потрясла японскую переводчицу Харуко-сан, что она крестилась в православие с именем Анастасия, чтобы продлить в мире эту святую правду.

Разное это понимание народа болело в них обоих. В 1994 году Виктор Петрович жалуется мне: «Распутин в „Правде“ обвинил меня, что оторвался от народа. От какого народа?», и дальше горько и обидчиво, что народ-то вот он — и всех вокруг поименно. Да только разве Валентин-то Григорьевич этого народа так же поименно не знал и низости его не видел (почитайте в письмах его к Виктору Петровичу, что делал этот «народ» в его деревне, да и в Иркутской квартире — сколько зла и какой-то мстительной нечистоты), а только когда писал это слово, то поднимал его на пушкинскую высоту и там всегда и держал народ, и народ это его высшее заступничество слышал, подтягивался и любил с братской и отеческой бережностью. А Виктор Петрович оставался с «овсянскими гробовозами», с нечистью «Печального детектива», с повседневной правдой. И тоже любил и понимал, но заглавной буквы в написании этого слова так до конца и не ставил. И у него народ был всякий, и доброго хватало с избытком, но все-таки это были все «люди», земляки и товарищи, а не «народ», которого он боялся, а то и ненавидел за то, что этим обобщенным «народом» делалось море зла и ломались судьбы, в том числе и в его семье. Разные были у них «народы», и оба русские, как сами Виктор Петрович и Валентин Григорьевич, и жалко, что в этом главном не сошлись.

Слушая это расхождение и болея им в те же годы, я даже надумал однажды, что в эту переломную пору только сами писатели, кажется, и оставались этим высшим народом, пока «люди» бегали по политическим лагерям и тешились противостоянием. Они (Распутин, Шукшин, Астафьев, Белов, Носов — ряд, слава Богу, был долог и крепок) держали в слове золотое народное сердце, чтобы однажды устыдить им потерявших себя «людей». Оттого в 1990-м Валентин Григорьевич еще думает нагрянуть к Виктору Петровичу с Крупиным, и в 95-м Виктор Петрович, сердясь на Распутина за «ослабленный» рассказ «Сеня едет», пишет мне (тоже, верно, в надежде, что «передам»), что не надо ему «под Шукшина», потому что «лучший Валентин — это чтение трудное, к нему надо готовиться, очищаться маленько, как перед исповедью». В расхождении так не говорят. А в 1998-м и просто ждет его и Белова на Петербургскую конференцию библиотек и на «Литературные вечера» в Овсянке. Конечно, не дождется и отчасти из-за этого окончательно сердцем не отмякнет. Читал я тогда больной маме вслух «Пеструху» Виктора Петровича, посвященную Валентину Григорьевичу, плакал вместе с ней и так и не сказал, что они, по моим рассказам о том и другом давно уже родные ей, «не разговаривают». Не поняла бы она, как не поняли бы Анна и Дарья, а уж вот Пашута и Тамара Ивановна, пожалуй бы, и задумались.

Ну и хватит об этом. Просто не хотелось обходить эту больную тему — все равно бы знающие читатели спросили, да и сейчас зло спрашивают. Оставим это горькое расхождение на совести времени, которое нажило слишком много «правд», являющихся, когда теряется из виду «Путь, Истина и Жизнь».

Лучше вчитаемся в свет и уходящую правду, которая даже и не уходит, а уж подлинно ушла, как ушла и та литература, в которой еще слышалось общее сердце. Я уже цитировал, как Виктор Петрович читал и слышал «Живи и помни» и «Что передать вороне?», какие небесные слова находил — он, который уже и Толстого, «Войну и мир» готов был в те поры «сократить» («барский роман»). И Валентин Григорьевич к слову был строг, и от него случайного слова, а уж тем более похвалы было не услышать. А вот поглядите-ка, как он о светлейших главах «Последнего поклона» говорит: «Это уже некое вознесение письма и осияние его». И о «Царь-рыбе»: «Не только поражаюсь, а и подавляюсь этой мощью и точностью, и чувствую себя ребенком, который впервые разинул глаза на мир Божий». Кажется, они оба были изумлены, что вот Бог отметил их чудным даром сложения слов и порой вглядывались в себя почти «посторонним взглядом». И не могли позволить себе приблизительного слова, потому что Слово это принадлежало не им.

Хотя и тут они различны. Виктор Петрович знал свое высокое писательское место и при малейшем посягательстве на него «посылал» посягающего и писал жесткие письма в «большие инстанции» по близким ему проблемам, касалось ли это молодых писателей или долгой травли его после публикации рассказа «Ловля пескарей в Грузии». А Валентин Григорьевич вон пишет Марье Семеновне, что «никогда всерьез к себе, как к писателю, не относился и все похвалы и чины принимал с испугом» и боялся, что его «принимают за другого». Тут не было самоуничижения, а было то же чувство и понимание высоты русского слова, которое, как он однажды писал мне, «давалось» Виктору Петровичу само, так что его «тесто» валило через край — не удержишь, а ему, Валентину Григорьевичу, надо было «все время дрожжец добавлять, чтобы взошло».

И наверное, я по недоразумению сетую, что в переписке мало собственно писательских дел, кроме неизбежных рабочих упоминаний редколлегий и секретариатов. А надо бы как раз удивиться, что из тесноты семейных хлопот, потери детей, смертей близких, неустроенного быта, а в последнее время еще подневольного депутатства и советничества они, словно укрывшись в тайном углу, пишут лучшие книги, высветляя и возвышая в них этот человеческий быт до чуда общей, таинственно и нас обнимающей жизни.

А депутатство это и всякие Советы, куда их за совесть-то и выбирали, для них уже больше были в тягость и обременение. Виктор Петрович умел эту обузу половчее стряхивать и Валентина Григорьевича все звал работать, а не «бороться», и Валентин Григорьевич сам знал, что хорошая книжка и правда больше сделает, но, видя боль страны, понимал, что «писатели — единственные, кто еще пытается говорить об этом». И вот опять народное-то в нем свойство: «Спросят поди-ка с нас за это?» И не в Советах спросят, а на небесах, где с русского человека спрос особый.

Иногда со злостью думаешь, что все тогдашние «поворотчики рек» и уничтожители природы «нарочно» высиживали свои идеи, чтобы скорее извести совесть народную. «Они ведь прекрасно понимают, — пишет Валентин Григорьевич, — что писатель потому и писатель, что у него не слоновья шкура и не каменное сердце и всякий такой удар для него что пулевая рана». Так что Виктор Петрович почти не шутил, говоря, что вот построят Байкальский комбинат — и одним хорошим писателем будет меньше, весь на борьбу изойдет (теперь мы знаем, сколько сердца стоили Валентину Григорьевичу эти байкальские заботы). И Виктор-то Петрович с солдатским и детдомовским опытом от этих «опщщественных наседаний» (уж умел сказать, так умел!) может или тишком уклониться, или хлопнуть дверью, а Валентин Григорьевич будет тянуть лямку, потому что ведь не чужие люди, а чаще именно друзья вводят его в различные Комитеты и словно не видят, что пускают в «живые щиты», потому что у него-то совесть и боль, а у них часто «партийные интересы». Будто и не знают его и не видят, что «быть на виду» для него — «мука смертная».

Они должны были разойтись, как ни болезненно это прозвучит. В тот затянувшийся час нервного восторга и помрачения большинства Виктор Петрович больше слушал улицу, а Валентин Григорьевич — свое сердце и не то что не мог, не умел перемениться — а не хотел, потому что твердый характер и суровый ум, который он умел держать в узде, не позволяли ему изменить тому, что для сердца, для народной его части было святыней. Разные они были. Виктор Петрович весь наружу, а Валентин Григорьевич — весь внутрь: две половинки одного русского сердца. Все врозь и все вместе — «умом Россию не понять». Даже и имена, коли семантику поглядеть: Валентин — сильный, здоровый, и уж кто был на тот час сильнее и духовно здоровее Валентина Григорьевича, а Виктор — победитель. Не в одной войне, а во всей мучительной жизни. Другой бы сто раз сдался. Стихотворение-то Петрарки, которое цитировала Марья Семеновна, «И жизни нет конца, и мукам краю», первым отозвалось в сердце Виктора Петровича, и он цитировал его так часто, что, казалось, написал его сам — столько вместилось в этой жизни преодоленного страдания.

И как удивительно и неизбежно и опять очень по-русски, что посредницей между ними на полтора десятилетия стала Марья Семеновна. И как же дорога эта часть переписки, где Марья Семеновна бьется между ними и материнским русским чутьем удерживает и их, и наше сердце. Она была сама жизнь. Я писал предисловие к ее «Избранному» и назвал его «Свеча, зажженная с двух концов». Это было сжигание разное. Виктор Петрович писал свою жизнь, считывая ее с небес (как детство, война, свет и тьма бытия были написаны в общей человеческой судьбе), а она писала «как есть», «как было на самом деле». Кто читал «Веселого солдата» Виктора Петровича и ее «Знаки жизни», сразу поймут разницу. Виктор Петрович после чтения негодовал (а он умел делать это с подлинным пламенем), а она только растерянно говорила: «Витя, ведь там все правда». И что тут делать, если одна правда может быть прочитана так различно? Любимый Виктором Петровичем из-за совершенной противоположности дара Милорад Павич не зря писал, что одни читают в книгах мужские, а другие женские страницы, и они только вместе и есть жизнь.

И это она умягчала сердце Виктора Петровича, когда он писал в 1991 году в «Литературную газету», «что же касается „доброжелателей“, вдруг обрадовавшихся нашему якобы с Распутиным и Беловым расхождению в жизни и творчестве, то и фронтовые мои друзья, и бывшие детдомовцы могут подтвердить, что товарищей и друзей своих я никогда не предавал. А друзья по литературе подтвердят, что я не разучился уважать убеждения других людей, как бы они ни расходились с моими». И как это было важно и дорого Валентину Григорьевичу: «Тяжесть в душе наполовину снялась. Остальное уберем при встрече (тогда, в 1992-м, он еще надеялся на нее). Уж если мы с Вами, с Виктором Петровичем перестанем понимать друг друга — дело совсем плохо. Уж как обрадовалась всякая шпана, рассчитывая, что мы разойдемся всерьез, с какой готовностью бросилась она помогать расходиться...»

Но «шпана» не оставила усилий и добилась бы своего. Да наполовину и добилась, если бы не Марья Семеновна, сама державшаяся за поэзию и за красоту мира (и в 86 она все просила Бога продлить жизнь, потому что «не нагляделась на белый свет, не нарадовалась»). Когда Валентин Григорьевич признавался ей, что «многому чему учился у Виктора Петровича в писательстве, а у Вас — в жизни», то теперь и всякий читатель их переписки увидит, как действительно многому можно было выучиться «в жизни» у Марьи Семеновны по ее многостраничным письмам, простым и долгим, как разговор в сумерках, когда отступают заботы дня и слово берет сердце.

Всякие общественные заботы и противостояния покажутся малы, когда увидишь, как часто она «подхватывает себя под мышки» и при последней усталости встает, чтобы «помогать Вите» в его неподъемной работе, собирать архив, хлопотать об осиротевших внуках, которые тут рядом и которые пока больше печаль-забота, чем утешение, беспокоиться о больном свекре, про которого («папу своего») Виктор Петрович написал с обиды много чего, а ей вот хочется «реабилитировать его, потому что он дал миру такого человека». И все у нее как-то рядом — вологодские, пермские, близкие, дальние. На всех хватает любви и сердца. И когда Виктор Петрович умрет, они все будут держаться за него в длящейся переписке, а там, слава Богу, и в свидании и долгих разговорах — «так легко стало, будто и с Виктором Петровичем поговорил».

А виделись мы вместе (Марья Семеновна, Валентин Григорьевич и я) в последний раз в июле 2009 года, после того, как навестили Виктора Петровича на кладбище и Валентин Григорьевич сказал, что, может быть, из-за того, что слишком долго не виделись и не говорили в письмах, он не чувствует смерти Виктора Петровича, а будто тот вышел на минуту за какой-то книжкой, чтобы вернуться и горячо (это уж так!) договорить. О чем бы они говорили после стольких лет расхождения и всего, что успело произойти со страной, не знаю, но совершенно уверен, что еще до разговора они немедленно обнялись бы, на минуту пряча глаза друг от друга, и в мгновение этого любящего, прощающего, все между ними и нами разрешающего объятия что-то случилось бы и в самом сердце России дорогое и необходимое.

И когда после возвращения с кладбища Валентин Григорьевич обнимал Марью Семеновну, я ясно видел, как Виктор Петрович в проеме двери улыбнулся, глядя на них, и лицо его было светло и благодарно жизни за ее мудрость и милосердие. Ничего я тут не сочиняю «для поэзии». А только вижу, и все. Да и ты, ты, читатель, ведь видишь, иначе зачем мы разговариваем?

Я с печальной нежностью закрываю эту, к сожалению, по разным причинам неполную переписку двух великих художников и примиряющей Марьи Семеновны и с острой грустью вижу, что все мы остались «на том берегу» невозвратно ушедшей жизни, что время ушло не вперед, а куда-то «вбок» от того, что казалось нам естественным и необходимым в духовном устроении жизни. Что переписка — уже «памятник» русской культуры и истории переломных лет. И «Последний поклон» был подлинно последним.

Но утешаю себя тем, что, когда соберется все эпистолярное наследие Валентина Григорьевича (а оно навряд меньше, чем у Виктора Петровича), мы увидим и жизнь, и историю полнее, светлее, ближе, естественнее. И «тот берег» окажется частью этого, потому что река эта не Лета, а все та же матушка-жизнь, у которой «нет конца», и все мы часть ее небесного свода, а русское слово все у Бога, и все — Бог.

Валентин Курбатов

Михайловское, октябрь 2016-го