Орлы летают крыльями, а не перьями

Отрывок из книги «Дьёрдь Лукач и его „московский круг“»

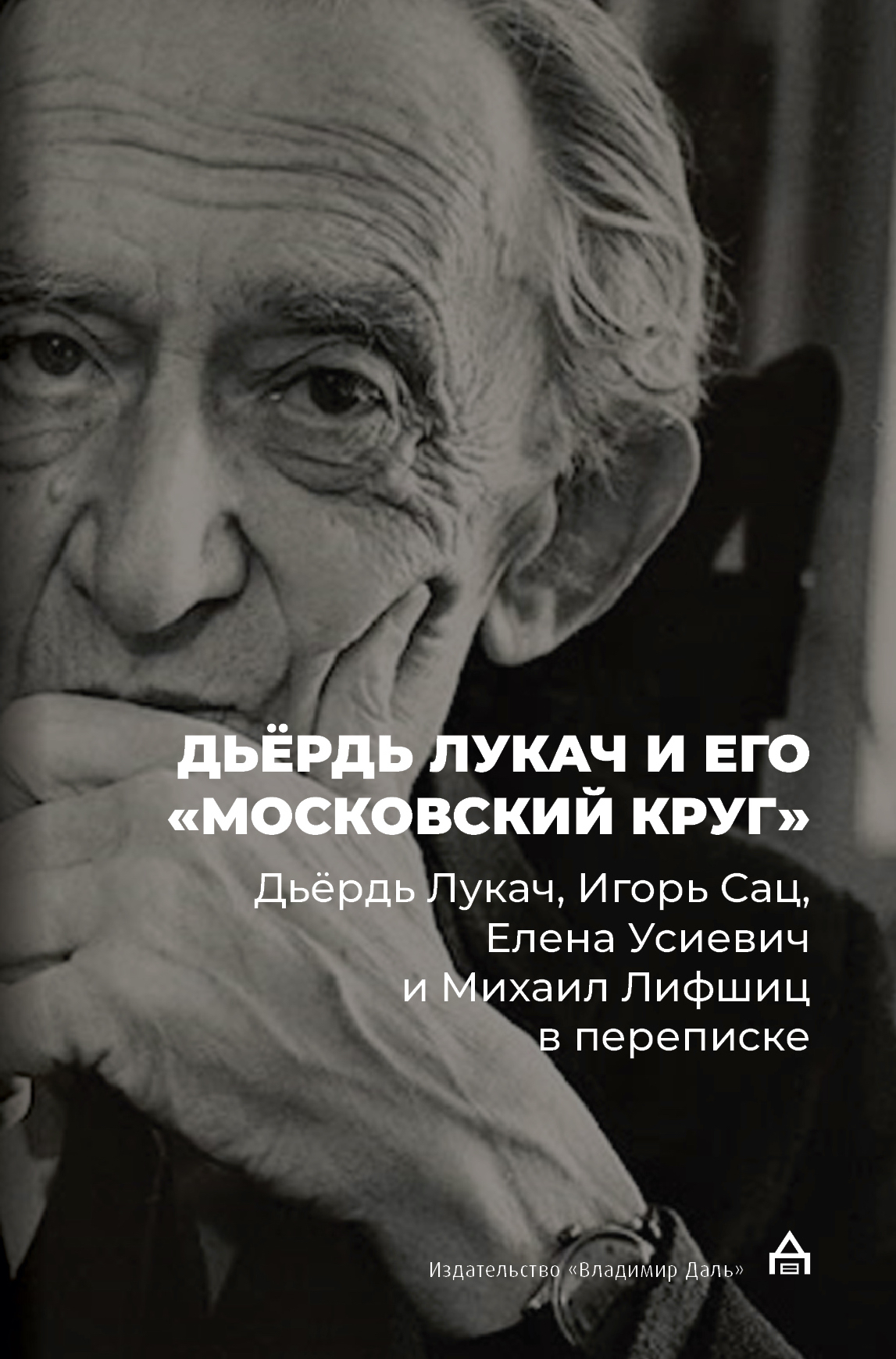

Издательство «Владимир Даль» выпустило книгу «Дьёрдь Лукач и его „московский круг“» — том переписки венгерского мыслителя с его друзьями и коллегами, представителями «течения» 1930-х годов. Предлагаем вашему вниманию отрывки из писем, в которых ключевую роль играет тема музыки. Публикацию предваряет вступление, подготовленное по просьбе «Горького» одним из составителей книги Алексеем Лагуревым.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Дьёрдь Лукач и его «московский круг»: Дьёрдь Лукач, Игорь Сац, Елена Усиевич и Михаил Лифшиц в переписке. СПб.: Владимир Даль, 2025. Сост. А. С. Лагурев, А. П. Ботвин; коммент. А. П. Ботвина, А. С. Стыкалина, В. Г. Арсланова; предисл. А. С. Лагурева; послесл. В. Г. Арсланова

Архив Дьёрдя Лукача, располагающийся в его мемориальной квартире на Белградской набережной в Будапеште, вновь будет открыт спустя долгие годы.

Когда-то, в мае 2018 года, по несчастливой случайности я оказался одним из последних, а возможно и последним исследователем, успевшим поработать в его стенах перед закрытием. В то время Архив находился в остром конфликте с руководством Библиотеки Академии наук, к чьему ведению и относились его фонды. Квартира Лукача все еще была открыта, его кабинет был не тронут, библиотека и личные вещи пока оставались на своих местах. Рукописи же, годами хранившиеся там, уже были изъяты. Официальной причиной была объявлена борьба за сохранность и необходимость их оцифровки. Впрочем, как среди сотрудников Архива, так и в научных кругах Будапешта, этот шаг рассматривался как еще один этап на пути к полному закрытию этого уникального научного центра, десятилетиями притягивавшего ученых всего мира.

Главной целью моей работы там было получение доступа к материалам, связывавшим Лукача с Россией и прежде всего с кругом его московских друзей: к переписке с Михаилом Лифшицем, Игорем Сацем, Еленой Усиевич и др. Благодаря помощи сотрудников Архива Марии Секей (Mari Székely) и Миклоша Местерхази (Miklós Mesterházi) удалось выяснить примерный объем писем, однако самих бумаг уже не было, а потому пришлось обращаться в Академию наук.

Это было довольно непростой задачей, поскольку официально получить письма оказалось уже невозможно: до тех пор, пока они не будут отсканированы и выложены в интернет, доступ к ним даже сотрудников Архива был ограничен, и уж тем более он был ограничен для исследователей из других стран. Благодаря помощи А. С. Стыкалина удалось связаться с Анталом Бабушем (Antal Babus), заведующим отделом рукописей библиотеки ВАН, который, в свою очередь, пригласил меня на встречу в Академию наук, где подробно изложил официальную версию событий вокруг Архива. На мои вопросы о возможности получения этих писем Бабуш учтиво обещал что-нибудь предпринять. Благодаря его содействию я получил полный лист всех адресатов Лукача и смог составить список тех людей, переписку с которыми было бы важно получить.

Уже тогда стало ясно, что если и получится согласовать доступ к письмам, то это будет исключительно отсканированная их часть. Время шло, Бабуш обсуждал мою просьбу с руководством Академии наук, но какого-то конкретного решения все еще не было. Казалось, надеяться особенно не на что, хотя и сотрудники Архива, и замечательный венгерский историк Тамаш Краус (Tamás Krausz), встречам и дружескому общению с которым я также очень благодарен, пытались сделать все возможное для того, чтобы мне все-таки удалось получить материалы.

Тем временем положение Архива постоянно ухудшалось. Сотрудников обвиняли в неисполнении своих обязанностей, в халатном обращении с фондами. Они, в свою очередь, настаивали на политическом подтексте всех обвинений, ведущих в конечном итоге к закрытию неугодной организации. Стороны обвиняли друг друга во лжи, а я, безусловно занимая сторону Архива, находился меж двух огней в поисках пути к необходимым материалам.

К счастью, наши совместные усилия были не напрасны: большой удачей стал тот факт, что наиболее важные письма, те, что и составляют сердцевину вышедшего теперь тома «Дьёрдь Лукач и его „московский круг“», оказались оцифрованы, и спустя некоторое время, в самом конце мая 2018 года, еще находясь в Будапеште, я получил ссылки, открывавшие к ним доступ.

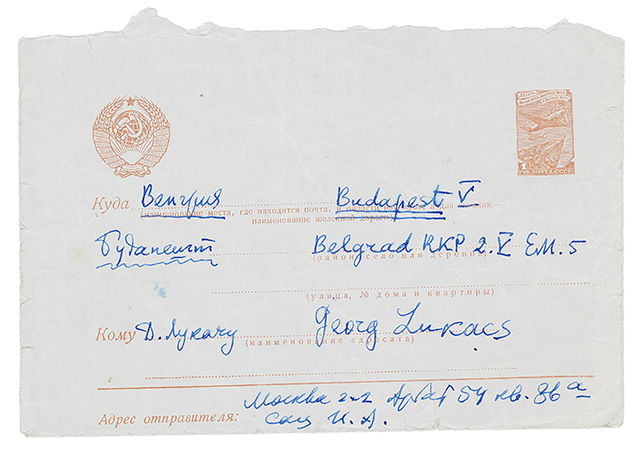

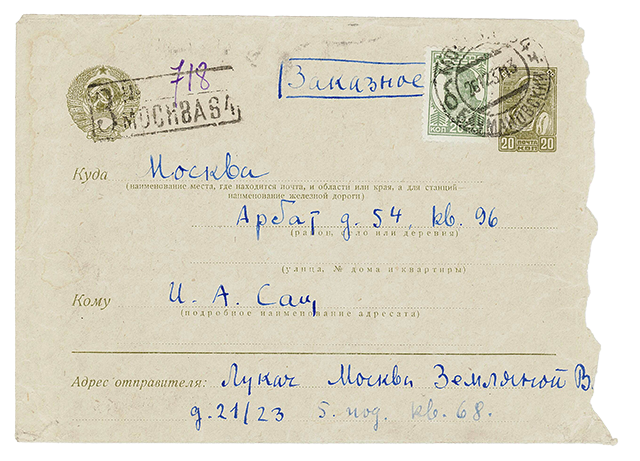

В число этих материалов вошла и переписка Игоря Саца с Дьёрдем Лукачем и его женой Гертруд, фрагменты из которой публикуются ниже. Они посвящены важной и на первый взгляд несколько неожиданной теме — музыке. Люди «течения» — к ядру которого относятся Лукач и Сац — ассоциируются по преимуществу с литературоведением, в то время как область музыки остается как будто в тени. В конце концов и сам Лукач незадолго до своей смерти отмечал, что в тридцатые годы, когда они совместно с Мих. Лифшицем и И. Сацем участвовали в литературных битвах на страницах советских печатных изданий, «область музыки <...> не была столь важна». И лишь позднее, во время работы над собственной эстетикой, Лукач серьезно занялся тем, что он назвал «проблемой Бартока».

А между тем выдающийся венгерский композитор XX века, Бела Барток был прекрасно знаком Лукачу еще со времен его молодости. Сестра Лукача, игравшая на виолончели, брала у него уроки музыкальной теории, а после 1919 года Барток даже жил некоторое время в доме его отца на горе Геллерт в Будапеште. Более того, не только Барток (бывший близким и к театральному обществу «Талия», у истоков которого стоял молодой Лукач), но и другие крупные венгерские музыканты напрямую были связаны с Лукачем. В том числе в пору венгерской революции, когда Лукач, будучи наркомом просвещения, тесно сотрудничал с композиторами Золтаном Кодаем, Эрне Донаньи и тем же Бартоком. Нет ничего удивительного в том, что и после его возвращения на родину в 1945 году музыка вновь оказалась неотъемлемой частью культурной жизни Лукача.

Когда-то в число учеников Донаньи в Музыкальной академии Ференца Листа входила и блестящая венгерская пианистка Анни Фишер, общавшаяся с Лукачем, а после войны посетившая с гастролями Советский Союз. Именно там ее смог услышать Игорь Сац, а после написать письмо своим друзьям Гертруд и Дьёрдю Лукачам в Венгрию.

Мнение Саца об игре Фишер — мнение отнюдь не дилетантское, вопреки характеристике самого Саца в другом письме, к Мих. Лифшицу. В этой, написанной на фронте эпистолярной автобиографии (хранится в архиве РАН), фрагмент из которой предваряет переписку с Лукачами, тема музыки — одна из центральных, каковой была она и в жизни Игоря Александровича. Его крестный был музыкантом, профессиональным композитором был и его старший брат, ученик С. И. Танеева — Илья Сац. Его собственный сын, Саша, о котором он рассказывает в письме Лукачам, — знаменитый пианист Александр Сац (о нем с благодарностью как о своем учителе отзывается известный современный российский пианист Б. Березовский). Пианистом был и сам Игорь Александрович, учившийся у другого выдающегося последователя Танеева — Б. Л. Яворского в Киевской консерватории. Музыка, по собственному признанию Саца, спасла ему жизнь, открыла чувство формы, живой мир искусства. Парадоксально, но эти же чувства обусловили и его уход из консерватории — на фронт Гражданской войны. Всякое, даже самое небольшое, но истинно художественное произведение искусства представляет собой победу бытия над небытием, жизни над смертью, правды над ложью. Но бороться за такую победу, приближать ее можно по-разному. Вот почему Сац, уйдя на фронт, «не чувствовал себя „изменником музыки“» и был благословлен Яворским (оказавшимся единственным человеком, с которым он простился перед уходом и которому вновь писал, вспоминая этот эпизод, уже с фронта Второй мировой, незадолго до смерти Яворского, в 1942 году). Получив тяжелейшее ранение, на некоторое время приковавшее его к постели и на всю жизнь оставившее инвалидом (что, к слову, не помешало ему воевать во фронтовой разведке в годы войны с Германией), Сац был вынужден оставить музыкальную карьеру. Дальше был переезд по приглашению Яворского в Москву, работа и дружба с Луначарским, Лифшицем, а затем и с Лукачем и его женой Гертруд, в переписке с которыми он вновь обратился к теме музыки — и она уже никогда не уходила из его жизни, сопровождая ее вплоть до самого конца в 1980 году.

Но вернемся к материальным свидетелям этой жизни — письмам. Итак, я получил к ним доступ, но что же послужило тому причиной? Нежелание Академии наук накалять и без того непростую обстановку вокруг Архива Лукача в Будапеште, участие Т. Крауса и его коллег из Будапештского университета, борьба сотрудников Архива, репутация А. С. Стыкалина, помогавшего мне, благоволение А. Бабуша? Даже сейчас, спустя семь лет, мне трудно ответить на этот вопрос.

И все же письма были получены, а Архив спустя пару дней после моего последнего визита в мае 2018 года был закрыт.

«Остается он таким и по сей день» — написал я в статье, предваряющей публикацию этих писем в книге «Дьёрдь Лукач и его „московский круг“». Так было, но так больше не будет: Архив Дьёрдя Лукача, располагающийся в его мемориальной квартире на Белградской набережной в Будапеште, вновь будет открыт спустя долгие годы.

Алексей Лагурев

[И. А. Сац — М. А. Лифшицу]

18 мая 1943 г.

<...>

В отрочестве я был довольно силен и любил спорт. Но недаром Чехов писал, что «на декадентах можно воду возить». Я был таким декадентом. Лет с 11-12 переживал однако душевное неустройство, усугубленное чтением Льва Толстого, к которому с тех лет чувствую личную неприязнь. Вместе с тем — т. е. с преждевременной ипохондрией — я был мальчик вежливый, никому не надоедал; но попытался умереть. Остался в живых (осечка). А т. к. я не то что совсем отчаялся, а еще испытывал судьбу, то и продолжил жизнь. (Три женщины и две девицы мне позднее говорили, что судьба меня предназначила для них; но вряд ли это достоверно. Вероятнее всего, бог меня сберег для писания рецензий в «Литературном обозрении».) Никакого успокоения этот случай мне не дал, мне было очень тяжело. Спасли занятия музыкой, которые дали чувство формы. Я не очень любил Бетховена, а всю живописную братию от Шумана до Грига и Рахманинова и вовсе не любил (позднее стал более склонен к компромиссу). Предпочитал фортепиано голосу, скрипке и оркестру (за исключением альта и виолончели). Месяцами сидел над фугами Баха. Десятки раз перечитывал Шекспира и Пушкина. Яворский, к которому я пришел в консерваторию 14 лет, меня поддержал и познакомил меня с живописью Ренессанса, которую любил и знал, и с квартетами Моцарта, с Шубертом, Листом и Россини. Занимался я усердно, через год занятий был переведен с 5-го на 8-й курс. Когда в ноябре 1918 года я ушел в отряд к Щорсу, я не чувствовал себя «изменником музыки». Яворский, с которым я одним простился, тоже понимал, что это необходимо, и меня не удерживал. Среды для себя я к тому времени не нашел. В искусстве царила домашняя мистика «студийности», мне она была смешна, и от нее воняло, как от Пшибышевского и от «Крейцеровой сонаты» Толстого. Кстати: этот Толстой стал для меня безопасен, когда я понял скрипичную сонату Бетховена, посвященную Крейцеру: покойный Лев Николаевич был туг на ухо. Прекрасную и родную среду я нашел в Богунском полку. Правда, вначале были трения — антисемитизм и пр. Но я добыл солдатскую славу и со мной было не скучно, так что уже через месяц я был другом всех богунцев. В боях против белогвардейщины и империализма я чувствовал исполнение долга (справедливости), была и личная цель: не входя в подробности, я знал, что бью то, от чего страдаю. Я еще думал, что дерусь за то, чтобы таких людей, как я, больше не было; это глубоко искреннее желание осталось у меня на всю жизнь. Мой отец, он был к.-д., узнав, что я в Красной армии, сказал: «Благодарю бога за то, что мой сын не стал черносотенцем». И он был прав, — даже такая опасность была, хотя и недолго. — В Богунском полку я был три раза ранен и два раза контужен, — как остался жив, не понимаю. Один раз был под расстрелом. Ты знаешь, что сами по себе такие переживания не губят человека, если он не очень склонен к неврастении. И меня не погубили.

Но вот что оказалось более сложным. Я не рассчитывал на продолжение жизни, а она вот какая долгая. Тут новая незадача: музыкой я не мог, после контузии, заниматься профессионально, а дилетантизма мне было мало и он мне был опасен, т. к. восприятие брало верх над формой и вело к душевным эксцессам. Помню, прочитав один прелюд Скрябина, я не мог опомниться: почему, пережив это, я еще живу? Тогда я совсем и навсегда оставил занятия музыкой. Потому что музыка всегда была для меня только средством, а только свое ощущение, свои мысли, если они оставались только во мне и для меня, не имели для меня цены. В такие дни, поворачивающие всю мою судьбу, я все обдумывал серьезно и делал решительные выводы, от которых не мог отступиться, если б и захотел.

<...>

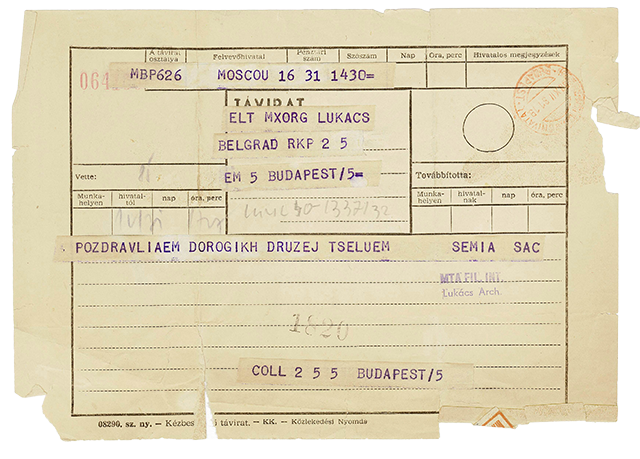

[И. Сац и Р. Линцер — Г. и Д. Лукачам;

[1955 год]

<...>

Маленькому Саше уже 14 лет, он в 7-м классе, ростом догнал Раю, занимается музыкой. Часто по воскресеньям мы ходим с ним к Мишиным детям, там устраиваются Klavierabend’ы — сольные выступления и ансамбли в четыре руки на фортепиано, с участием Миши, меня, Мишиной Ани (ей уже 16 лет!) и Саши. Играем Бранденбургские концерты, увертюры и симфонии Бетховена, переиграли немало Гайдна и Моцарта. Видите, какое идиллическое времяпрепровождение! Оно было очень полезно для нас, т. к. пришлось вести нелегкую общественную работу (отнюдь не идиллическую) — особенно Мише.

<...>

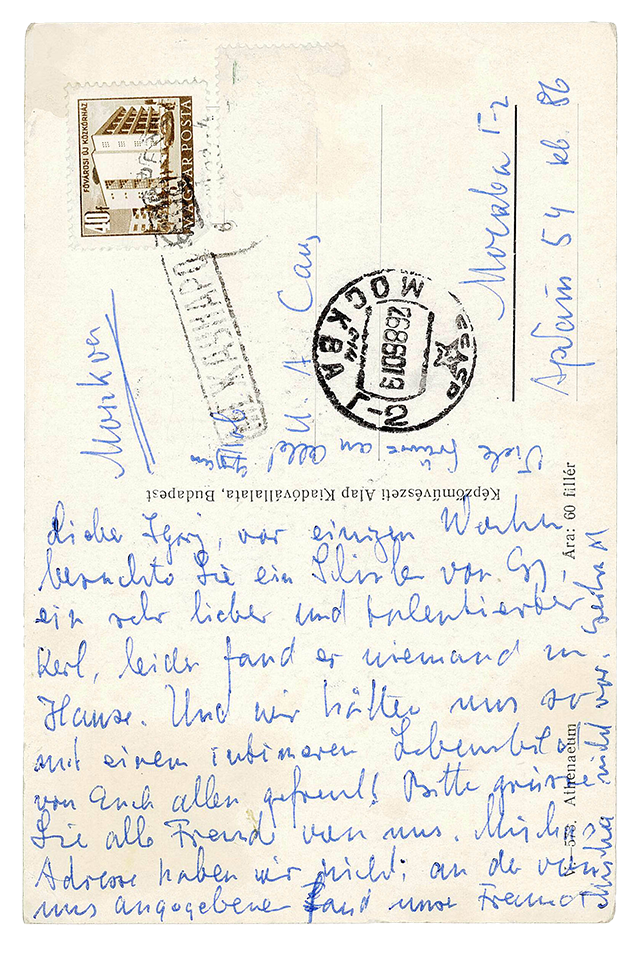

[Г. Бортштибер-Лукач — И. Сацу; по-немецки]

Добогоке, 20 августа 1955 года

<...>

Искренне завидую Вашим музыкальным вечерам. Я тоже немного играю, каждую неделю к нам заходит один молодой, очень симпатичный и музыкальный товарищ, с которым мы в четыре руки исполняем весьма насыщенную программу (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Бах и т. д., всех вместе). После тридцатилетней паузы я вновь стала играть: поначалу, конечно, стучала, но теперь мы так хорошо сыгрались, что с листа исполняем всевозможные произведения. (Естественно, часто выходит не очень хорошо, но мы получаем, несмотря на это, большое удовольствие, часто даже большее, чем от первоклассных концертов.)

А еще мы знакомы с Анни Фишер, которую Вы, наверное, слышали, — по возможности не пропускаем ни одного ее выступления. Периодически она к нам заходит, но мы еще недостаточно близко общаемся, чтобы пригласить ее сыграть на фортепиано. Они с мужем (директором оперы) недавно послушали игру Леночки и нашли ее талантливой.

Лена превратилась в стройную, хорошо сложенную и очень красивую девушку и параллельно с гимназией заканчивает и консерваторию. Музыкальной среди всех детей Лайче оказалась она одна, причем обнаружили мы ее музыкальность случайно. От Дьюри я получила замечательный рояль «Бехштейн», а наше старое пианино подарила Лайче, не зная, будут ли они им пользоваться. Теперь же выяснилось, что все четверо детей увлечены игрой на фортепиано, а старший сын, Михай (Миша), даже оказался вундеркиндом. После четырех недель занятий он наизусть исполняет уже все, что только можно, небольшие произведения Баха и Бетховена. Несмотря на это, я не вполне уверена, действительно ли он талантлив. Так это или нет, покажет только время, поскольку успехи могут быть лишь следствием его характера; он с большим увлечением занимается всем, за что бы ни взялся, как игрой на пианино, так и прыжками через козла, в районных соревнованиях по которым он уже успел победить.

<...>

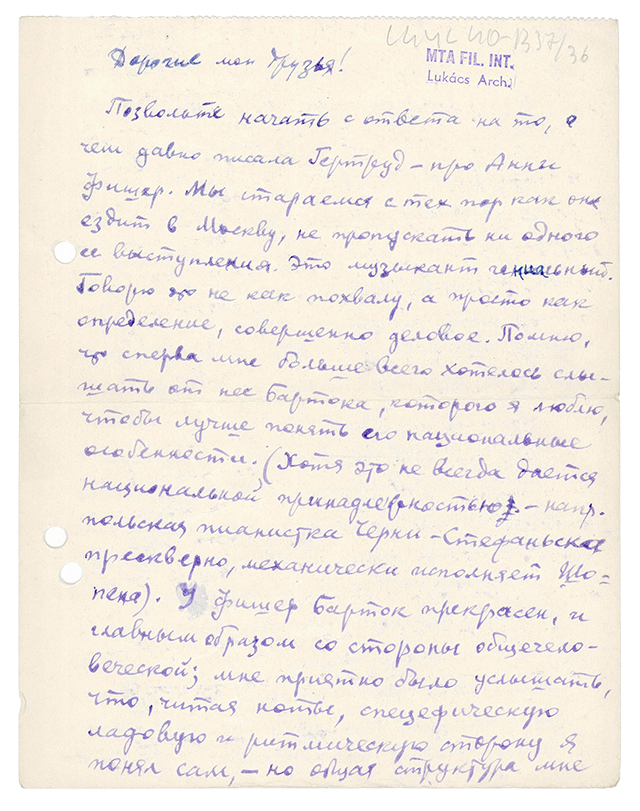

[И. Сац — Г. и. Д. Лукачам; без даты]

Дорогие мои друзья!

Позвольте начать с ответа на то, о чем давно писала Гертруд, — про Анни Фишер. Мы стараемся с тех пор, как она ездит в Москву, не пропускать ни одного ее выступления. Это музыкант гениальный. Говорю это не как похвалу, а просто как определение, совершенно деловое. Помню, что сперва мне больше всего хотелось слышать от нее Бартока, которого я люблю, чтобы лучше понять его национальные особенности. (Хотя это не всегда дается национальной принадлежностью — напр., польская пианистка Черни-Стефаньска прескверно, механически исполняет Шопена.) У Фишер Барток прекрасен, и главным образом со стороны общечеловеческой; мне приятно было услышать, что, читая ноты, специфическую ладовую и ритмическую сторону я понял сам, — но общая структура мне не была и вполовину так ясна, как после Фишер. Еще больше меня поразил финал «Аппассионаты», который она играла вне программы, на bis. Я слышал много замечательных исполнителей — помню немного даже Бузони (мне было уже 10 лет). В первый раз у Фишер я услышал в последней части ретроспективно всю сонату. Это было великолепно! При этом я имею в виду не архитектонику: ее может продемонстрировать даже талантливый троглодит Гилельс, в особенности если с ним хорошо поработает Нейгауз; нечего и говорить о Рихтере, способном преодолеть бесформенность сонат Шуберта и играющем их так, как если бы вы, читая Смоллета, почувствовали себя живущими в его время. У Анни Фишер есть совершенно редкостный дар: для нее музыкальное произведение обладает непрерывностью внутреннего развития, оно живет и все в нем совершается с необходимостью, как судьба, и с такой поразительностью, как неожиданность. Музыкальное мышление у нее не «накладывается» на произведение, рассматриваемое и анализируемое статически (ведь есть еще достаточно известных исполнителей, которые «делают нюансы», накладывая их там, где, по рассуждению, считают нужным) — нет, музыкальное мышление Фишер происходит из внутреннего слуха и ума, а не рассудка. Сопоставление тематического материала, развиваясь в сопоставлении ладовых моментов, ведет у нее к своему естественному результату; в каждой мелодии звучит яркая характеристика отдельных элементов, образующих мелодию (например, в первом же построении последней части «Аппассионаты» ясно слышно, во что превратились в результате всего драматического произведения и трель вступления, и восхождение к этой трели по звукам трезвучия f-moll). Это и есть ритм — душа музыки.

Анни Фишер не затемняет своей индивидуальностью индивидуальность автора. Она не играет по-школьному, «то, что написано в нотах» (академическую чепуху). Она исполняет, т. е. преображается; ее индивидуальность так богата, что ритм ее личности совпадает с ритмом автора. Темперамент у нее огромный, притом не физиологический, но артистический. Выразительность у нее такая, что иногда как будто слышишь голос, произносящий слова.

Я вам еще не надоел?

Дело в том, что я под свежим впечатлением последних концертов, которые были для меня большим переживанием.

Удивительный человек! Ее одаренность так велика и в чисто пианистическом плане, что преодолевает некоторые устарелые германского образца конца XIX в., варварские технические приемы: игру не движением плеча, а предплечья, от чего, увы, и у нее иногда forte стучит. Но и то не сравнишь ее с менее одаренными людьми, играющими таким способом, — у тех forte звучит, как будто они играют копытом. Все-таки иногда бывает жалко, что она в этом отношении променяла Листа на Бузони. Ведь она — орлица, а орлы летают крыльями, а не перьями. У кого, где она училась? Надо быть очень сильной натурой, чтобы так подняться над невыгодой обучения.

Позавчера я слышал по радио экспромт-фантазию и еще одну вещь Шопена. К сожалению, это была игра первой ученицы. Очевидно, «онемеченность» как-то затрудняет ей дорогу к этой музыке. Не знаете ли вы, как она относится к Скрябину? Если я еще поживу на свете, надеюсь услышать от нее и Шопена, и Скрябина. Ведь она еще молода и пройдет не одну фазу развития. И наверно, она умна вообще, что доказывается хотя бы тем, что вы с ней встречаетесь; значит, она понимает, с кем надо говорить.

В общем я очень рад, что она есть и что ее можно слушать.

Письмо Дьюри получил (спасибо!) и выясняю, чтó в издательстве. Будут новости — напишу.

Все друзья и их домашние, моя семья — все вас и ваших обнимают.

Пишите!

И не сердитесь за «узко-тематическое» письмо.

Целую вас.

Игорь