Она любит Высоцкого

Олег Ковалов — о «Коротких встречах» Киры Муратовой

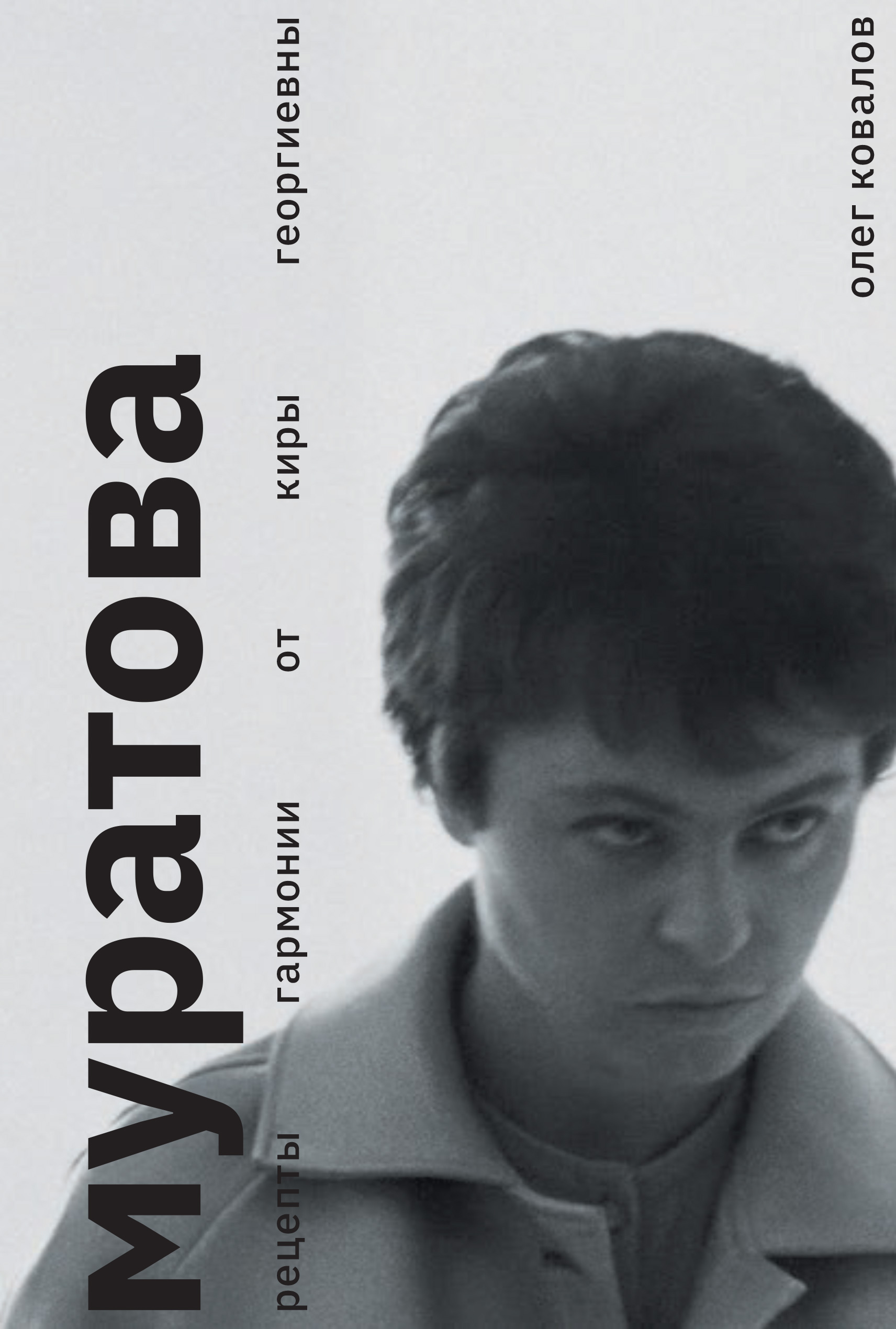

Кадр из фильма «Короткие встречи» (реж. Кира Муратова, 1967)

Почему фильм Киры Муратовой «Короткие встречи», кажущийся постсоветскому зрителю совершенно невинным, оказался подрывным даже по меркам поздней оттепели? Ответ на этот вопрос читайте в отрывке из замечательной книги Олега Ковалова.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Олег Ковалов. Муратова. Рецепты гармонии от Киры Георгиевны. СПб.: Сеанс, 2025. Содержание

Своей отменно скучной рецензией на фильм «Короткие встречи» Николай Коварский, казалось, напрочь отбил всякие резоны выискивать в округе тот кинотеатр, что в ущерб плановым показателям решился на прокат этой камерной драмы о делах, заботах и проблесках личных радостей Валентины Ивановны, скромной труженицы Одесского райсовета. Однако лента эта стала довольно известна — и не только киноманам с их испытанным руководством к действию: «Если фильм изругали „сверху“ — его нужно смотреть».

«Короткие встречи» вышли в год, когда идеологический фасад страны трещал под натиском бескровной «магнитофонной революции». Записи бардов бесконтрольно крутились во дворах и квартирах, на свадьбах, посиделках, трудовых субботниках и даже на демонстрациях. Как тут не взвыть охранителям: что же это, мол, такое — выходит, в самой свободной державе можно петь, что хочешь, и слушать, что душа пожелает?..

Пора было наводить порядок. Пристрелку, разумеется, доверили главной газете страны, и вот как создатель мемориалов воинской славы расписывал в ней «модные» записи «одного актера»: «В комнату ворвалась дикая блатная мелодия <…>. Исполнитель сипло причитал, смакуя воровской жаргон. Песенки <…> были пересыпаны намеками дурного свойства…»

В газете «Советская Россия», так называемой «Савраске», этого «исполнителя» назвали уже по имени. «О чем поет Высоцкий» — уже сам этот строгий, исполненный скрытой угрозы заголовок предрешал вывод статьи, что ни о чем хорошем он не поет, а высказывается все больше от лица каких-то зэков, алкашей и хулиганов. А потом черным по белому набирались клише, от которых страна вроде бы уже отвыкала: «клевета на нашу действительность», «чуждые взгляды», «запел он свои песни с чужого голоса».

Почин подхватили в городе нефтяников — отчего-то именно пресса Тюмени жахнула по Высоцкому и другим своевольным бардам еще более истеричными статьями, там же удалось провернуть и такое диковинное мероприятие, как общественное судилище над ними. Оно недаром шло в заводском клубе — кампания против «магнитофонной культуры» маскировалась под всенародный почин, развернувшийся «от Москвы до самых до окраин», и ожидалось, что героический рабочий класс своим грубоватым, но веским словом крепко припечатает всяких там пижонов и злопыхателей.

Однако застрельщики травли Высоцкого столь аппетитно расписывали якобы растляющее содержание его песен, что даже те, кто раньше про них и не слыхивал, в том числе и многочисленные представители того же героического рабочего класса, тут же бросились доставать его «подрывные» записи. Так что кампания против Высоцкого не задалась. Одно дело, когда роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в СССР не печатался: большинству оставалось принимать на веру домыслы пропаганды о его сверхъестественно возмутительном содержании. А тут ведь и свое мнение об изруганных песнях можно было составить.

Высоцкий и так стал бы сенсацией и любимцем страны, но славы прибавил ему и ореол гонимости — у афиш фильмов с его участием многие переглядывались: «А, это тот самый, который…» — и пускались в пересказы красочных легенд о всесоюзной знаменитости. Шестнадцатимиллиметровая копия «Коротких встреч» украшала фильмотеку части, где автор этих строк «отдавал долг Родине», и воины, в который уж раз посмотрев это якобы чрезвычайно элитарное и камерное произведение, принимались судачить все о тех же слухах, что в изобилии роились вокруг их кумира, благо к нормальной информации о нем было не продраться. Однако в том, каким он предстал у Муратовой, есть очевидная странность.

Авторы статьи в «Савраске», следуя накрепко зазубренной ими формуле Ильича о двух началах любой национальной культуры — демократическом и буржуазном, — схожую операцию проделывают со своим фигурантом: есть, мол, «хороший Высоцкий», воспевающий первопроходцев и воинов, а есть «плохой», подпольный, барахтающийся в грязных стихиях. Ту же идею Ильича «Тюменская правда» более резонно спроецировала на все творчество бардов: есть, мол, в нем здоровое крыло (здесь первым выставлен… Окуджава — давно ли у тех же аппаратчиков слывший безыдейным пошляком?), а есть безусловно вредное, возглавляемое Высоцким.

Такие, как он, ужасалась газета, сознательно и неустанно зовут «к водке, к психам, на дно…», и у самих этих так называемых исполнителей досуг соответствующий — «пьянки, драки, „свободная любовь“». За этими коряво выраженными обвинениями сами собой вырисовываются контуры неотразимо романтичной фигуры «проклятого поэта», сжигающего себя прельстительными пороками, — словом, собрата Шарля Бодлера, Бориса Поплавского, Сергея Есенина.

Подобный творец вроде бы обязан быть аполитичным — но писал же Александр Тиняков, проклятый из проклятых, как вдохновляли его «природа, политика, любовь, алкоголь, разврат, мистика». Да и сунули этого поэта на Соловки явно не за звонкие строчки: «Пышны юбки, алы губки, / лихо тренькает рояль… / Проституточки голубки, / ничего для вас не жаль…» — а за те, что были не только проницательными («Осталась от партии кучка развалин»), но и провидческими («И чувствует Рыков веревку на шее»).

И естественно, что когда казенная пресса со священным ужасом перечисляла прегрешения неугодных бардов: «секс, индивидуализм, глумление над человеком смешаны [у них] с махровой антисоветчиной», — то данный довесок утяжелял обвинения, позволяя назвать этих исполнителей отпетыми «идеологическими диверсантами». Так что судилище над «магнитофонной культурой» в заводском клубе Тюмени знаменательно называлось «И в музыке есть политика».

Когда разворачивалась кампания против Высоцкого, он уже снялся в фильме «Короткие встречи», и никаких черт «проклятого поэта» в его герое, геологе Максиме, не просматривалось. Странно было, однако, что Муратова совершенно не ощутила ни в актере, ни в его Максиме духовно близкую себе личность, хотя сама же сыграла здесь Валентину Ивановну, любящую этого «простого геолога». Тем не менее никаких таких «простых геологов» — в отличие, скажем, от «простых работяг» — в советской социальной мифологии тех лет просто не было.

Свобода перемещений слыла в державе предосудительной — «оттепель» же слегка прикрыла ее спецификой профессии, немыслимой без активных странствий. Это безыдейным «шатунам» из романа Юрия Мамлеева все равно было, в каких краях болтаться, а геологов, воспетых «оттепелью», не одна «романтика дальних дорог» влекла к неведомым горизонтам — она вполне сливалась с мобилизующими призывами, как раз и предполагающими героическую самоотверженность. «Ты ушел на разведку в тайгу» — «на разведку», а не куда-нибудь, отправлялся «простой геолог» в известной песне Александры Пахмутовой, пусть и разведывал он на благо Родины ее истощавшиеся недра. А в припеве он оказывался уже прямой родней природных начал: «Ты ветра и солнца брат».

«Во мне два „я“, два полюса планеты, / Два разных человека, два врага…» — раздвоенность этого лирического героя словно была подсказана Высоцкому злосчастной статьей «Савраски», делившей его песни на относительно полезные и безусловно вредные. В образе геолога, сыгранного им в «Коротких встречах», представал именно первый, благонамеренный Высоцкий — в точности воплощая собой как бы официально дозволенную ипостась вообще-то общественно сомнительного явления.

В фигуре геолога культура оттепели гармонично сливала человека дела и человека духа — этого разведчика недр, прокаленного всеми стихиями, заносило и в концертные залы больших городов, где он пропитывался стихиями Бетховена и Грига. И Максим, судя по всему, таскал с собой в рюкзаке томик автора, занимавшего центральное место в том «Мире советского человека», что разнимали на составные Петр Вайль и Александр Генис.

«Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике своего или чужого, — писали они о людях оттепели. — Чужие говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолически замечали: „Я люблю, чтобы в коктейле была маслина“». Эта знаменитая «маслина» возникает в романе Эрнеста Хемингуэя «Фиеста», когда герои говорят о том о сем, только чтобы не слишком уж обнажить боль от ситуации, куда их загнала немилосердная эпоха.

Геолог — разведчик недр, а всякий разведчик обязан быть непроницаемым. Однако скупые реплики его, по какому бы пустяковому поводу ни произносились, актеры иной раз оглашают столь веско, что поневоле выпячивают многозначительную пустоту — якобы содержащийся в них внушительный подтекст. И точно так же экранный Максим изъясняется как заправский… не герой, а читатель Хемингуэя: «Раки сварились. И я люблю тебя» — эти идущие подряд фразы он окрашивает той слегка небрежной интонацией, что призвана удостоверить их глубинные значения. Именно эти щеголеватые заявления Максима с удовольствием приводятся в кислых отзывах о «Коротких встречах»: вот, мол, вопиющий пример позерства, подменяющего эмоцию, — и с этим не поспоришь. Вайль и Генис так описывали эволюцию, которую в сознании людей оттепели претерпевал «миф Хемингуэя»: «Внешне герой 60-х остался таким же — с бородой, гитарой и стаканом. Но, приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого». Хоть и не замечен экранный Максим с тем легендарным «стаканом», которого не чурались оба этих кумира его поколения, но в остальном он кажется пижоном с гитарой, работающим «под Высоцкого».

Но даже не то, что Валентина Ивановна беззаветно любит декоративного геолога, перекашивало восприятие ленты. В стране всенародного равенства социальный статус любой чиновницы считался неизмеримо более высоким, чем у простого «разведчика недр». Зрители же придерживались иной системы ценностей — это не какой-то там Максим, а сам ослепительный Высоцкий милостиво снисходил со звездного Олимпа к скромной административной мышке, безнадежно бьющейся над застарелыми проблемами городского водоснабжения и в скучной своей квартире изнемогающей над сочинением каких-то казенных приветствий.

«Она любит Высоцкого!» — именно так, с благоговейным трепетом произнося эту уже легендарную фамилию, пересказывали ленту Муратовой воины части, где служил автор этих строк, — несказанно, мол, и незаслуженно повезло какой-то невзрачной аппаратчице. И точно так же советские зрители фильма «Затмение» — и особенно их прекрасная половина — в толк не могли взять, чего еще не хватает его ухоженной героине, красиво томящейся на фоне шикарной заграничной жизни, если трудиться на благо своей капиталистической Родины ей совсем не обязательно, а глаз на нее положил сам Ален Делон.

Николай Федь, верно, тоже вспоминал Антониони, когда уличал авторов «Коротких встреч» в том, что они заигрались в «некоммуникабельность», главным выразителем которой считался как раз этот мастер. Ясное дело, что она разъедала мир Запада, и любые сомнения советского гражданина относительно этих ее территориальных границ были признаком неблагонадежности. Сам тон статьи Федя был уже вполне «прокурорским» — оно и понятно: после интервенции в братскую Чехословакию указано было срочно приструнить и своих вольнодумцев — как пример протаскивания «сомнительных идеек» и подвернулся фильм Муратовой, где в грош, мол, не ставилась деятельность райсовета и ощущалось влияние Антониони. В роли геолога Муратовой виделся Станислав Любшин — прельщенный, однако, куда более эффектной ролью другого разведчика, только не недр Родины, а страшных тайн Третьего рейха. Но и сыграй он Максима, Валентина Ивановна, думается, все равно осталась бы тусклым пятном на его фоне — на то он и «простой геолог», чтобы брататься с «ветром и солнцем», благодетельный луч которого словно проникает в скучную квартиру чиновницы вместе с ладной мужской фигурой, пускай и не под гитарные аккорды сходящей с гор.

Общим местом стало либеральное недоумение: за что же официозная критика изругала эту тонкую психологическую драму, не задевавшую, мол, никаких таких краеугольных основ? На деле же она была истинным гражданским высказыванием — и не уведенным в слои подтекста, до которых еще не всякий цензор докопается, а выраженным самим текстом, да еще и лежащим, как говорится, «на самом видном месте».

«Товарищи… Дорогие товарищи…» Фильм так и начинается — с этого сакрального для советских людей обращения, которому Валентина Ивановна, вымучивая порученное ей приветствие, стремится придать некую проникновенность. Однако звучит оно как с заезженной пластинки, когда игла подпрыгивает на одном месте, а затем эти повторы плавно вытесняются более насущными соображениями: «Дорогие, дорогие товарищи… Ой, надо же посуду помыть… Или оставить, или помыть… „Мыть или не мыть — вот в чем вопрос…“ Так всегда — то одно, то другое…»

Когда же подспорьем для административных забот Валентины Ивановны становится чудо техники, громоздкий новехонький магнитофон, — домработница Надя, пораженная фальшью несущейся с пленки казенщины, самовольно уничтожает запись. Валентина Ивановна изумлена: с чего бы эта вроде безропотная девушка из самого что ни на есть «глубинного народа» решилась на такое святотатство? Ответ Нади прост: «Потому что все это ерунда, вот что».

Термин «кино морального беспокойства» возникнет в братской Польше 1970-х, где режиссеры найдут эффективную форму протеста, предъявляя хозяевам жизни обвинения не политического, а морального характера: вы лжете, наживаетесь, развратничаете, словом, говорите одно, а делаете другое. Но уже в «Коротких встречах» звучало нечто совсем уж немыслимое для экрана Страны Советов — когда уязвленная Валентина Ивановна допытывалась у Нади, отчего это ей так не угодило надиктованное на пленку наставление «дорогим товарищам», та отвечала: «Ну потому, что все это неправда».

Хозяйка довольно беспомощно парирует: есть, мол, и правда в тех призывах, — но слышит в ответ еще более убийственную реплику. «Ну правда, правда… — раздраженно бросает Надя и тут же как отрезает: — Все равно неправда». То есть все, что выходит из ваших изовравшихся уст, кажется неправдой, хоть саму таблицу умножения декламируйте.