«Он очень высоко ставил „Трех мушкетеров“ Дюма»

Сергей Неклюдов вспоминает Варлама Шаламова

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Ксения Филимонова. Эволюция эстетических взглядов Варлама Шаламова и русский литературный процесс 1950–1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Содержание

Быт Варлама Шаламова в конце 1950-х — начале 1960-х годов и работа в журнале «Новый мир». Интервью с С. Ю. Неклюдовым, 30.01.2019

Быт Варлама Шаламова в конце 1950-х — начале 1960-х годов и работа в журнале «Новый мир». Интервью с С. Ю. Неклюдовым, 30.01.2019

Как писались рецензии для «Нового мира»? В какой-то момент он <Шаламов. — К. Ф.> купил машинку «Эрика» — не помню, когда это случилось точно, видимо в начале 1960-х годов. Почему мне так помнится? Потому что помню, как свою первую курсовую отстукал на этой машинке, а я поступил в университет в 1960 году. Машинка появилась незадолго до этого, она была бракованная, купить ее было трудно, она просто так не продавалась. Были какие-то наши советские, очень плохие. А «Эрика» — надо было записываться на эти немецкие машинки. Он ее купил, поскольку у нее оказалась какая-то литера не та, она была «с турецким акцентом», что-то не то печатала. Какой-то мастер ему за малые деньги перепаял эту букву, она не стала проблемой. Впрочем, рецензии для «Нового мира» он начал писать раньше.

У меня такое ощущение, что этой машинкой я пользовался больше, чем он. Она была в общем пользовании. Мать к ней не прикасалась, она не умела печатать. Но не помню, чтобы я когда-нибудь что-нибудь печатал для него, чтобы он просил меня об этом.

В каком виде он писал рецензии для «Нового мира» — я не помню. Он вообще обычно писал от руки — его почерк вам знаком. Писал часто карандашом. Карандашом стал писать, по-моему, прочитав где-то, что Хемингуэй пишет карандашами. Он был не чужд некоторых таких влияний. И действительно, стал часто писать карандашом, но и ручкой писал тоже.

Рецензии — даже скорее не рецензии, такие небольшие отзывы. В. Т. читал то, что тогда называлось «самотек», то есть рукописи, присылаемые (обычно почтой) от неизвестных людей. Он сидел на этом самотеке, причем его использовали как специалиста по колымской теме, ему давали соответствующие рукописи, которых много приходило в «Новый мир». Он что-то давал нам читать или сам вслух зачитывал. Там литературы настоящей не было, конечно, но были «человеческие документы», что называется. Делал ли он оттуда какие-нибудь выписки — не знаю, не думаю.

Вообще это был способ его заработка — другого заработка у него тогда не было. Жизнь, впрочем, была довольно дешевая. До поры до времени деньги у нас были общие. У матери вышло несколько книг, и какие-то деньги, в общем, в доме были, хоть и немного. Мать на самотеке тоже достаточно времени просидела. Платили за это очень мало, но при наличии определенной квалификации можно было набрать скорость и все-таки кое-что заработать. Я помню, как жена моего приятеля тоже брала самотек, а поскольку у нее этого было очень много, она отдавала часть и мне, и своему мужу, и мы, прочитав, быстро писали. В основном это была графомания, почти ни единого проблеска. Я как раз все время старался написать что-то человеческое, но она меня тут окорачивала, говорила, что это не надо, абсолютно бессмысленно — все равно не пойдет, из самотека никогда ничего не идет, а ты даешь людям лишнюю надежду.

Не помню, чтобы Варлам Тихонович был трудоголиком, который сидит за работой не вставая. Режим дня у него был рваный, он сколько-то времени сидел за столом, потом вскакивал, ходил по квартире, потом хватал авоську и убегал в магазин, потом возвращался, потом ложился. Все это — очень импульсивно, рывками. Когда он съездил к Александру Исаевичу в Солотчу, у него было ощущение дискомфорта от невероятной размеренности его режима. Он не мог так. Это были первые впечатления, понятно, за этим стояло и нечто большее.

Но так, чтобы он ночами сидел над чем-либо, — не помню. Читал много. Будучи сам человеком предельно неспортивным, очень интересовался спортом, читал литературу по теннису, любил футбол. Ходил на стадион, смотрел футбол по телевизору — очень темпераментно: ерзая и подпрыгивая на стуле, он ломал эти стулья, крупный он был такой...

О «лагерных» рукописях

То, что он тогда показал мне, — это было рассуждение бывшего лагерника, по-моему, из камеры смертников, оставшегося в живых. По-моему, я могу путать, но мне кажется так. И вот разговоры людей, которые там происходили, про то, что усатый — не главный, а главный — Жданов (хотя имя не называлось, он упоминался под какой-то кличкой — кажется, Социус, но не уверен). Что-то такого типа. Его, конечно, интересовала фактическая часть этого текста, отнюдь не литературная. Я не помню, чтобы он что-нибудь выделял с художественной, литературной точки зрения.

Слежка, начало 1950-х. Из архива КГБ. Фото: shalamov.ru

Слежка, начало 1950-х. Из архива КГБ. Фото: shalamov.ru

Отношения Варлама Шаламова с литературным миром 1950–1960-х годов

Литературный мир того времени, каким я знал его в 1950–1960-е, отчасти в 1970-е годы, иерархический, сословный, чванливый, кастовый, не был склонен пускать к себе кого-нибудь постороннего. Он был поделен на своего рода отсеки, как формальные, так и неформальные, переходы между которыми были практически перекрыты. Если ты в секции детской литературы, то не суйся в другую секцию. Мать всю жизнь писала стихи, но она была «записана прозаиком», то есть числилась в секции прозы, причем считалась «писателем для юношества», а потому ее стихи в редакции, издающей поэзию, даже рассматривать отказывались. А ведь она была членом Союза писателей с 1943 года и в этом плане вполне профессионально «сертифицирована», однако относилась к числу не то чтобы «литературных пролетариев», но к некой периферии литературного сообщества.

Молодым было очень трудно войти в этот мир. Печатали своих. Вокруг каждого журнала был свой круг, и печатался этот круг; ну, лишь чудом кто-то новенький, по чьим-то весомым рекомендациям. Показательно, что Варлама в «Новом мире» не напечатали ни разу. Его туда на рецензирование «самотека» устроила Ася Берзер, близкая подруга моей матери. Она в это время уже, видимо, работала в «Новом мире» — после того как из издательства «Советский писатель» ее со скандалом выгнал Лесючевский.

Никаких отношений с Твардовским у В. Т., видимо, не было. Думаю, они особенно и не пересекались. Твардовский ведь, при всех своих поэтических и политических заслугах, был советский литературный вельможа, причем очень высокого ранга, а Шаламов — литературный поденщик на «самотеке». Сомневаюсь, чтобы Твардовскому могло прийти в голову по какому-либо поводу пригласить его свой кабинет. Где-то в редакции Варлам получал свой материал, ну мог немного задержаться, чтобы поболтать с кем-то знакомым, с той же Асей Берзер. Еще он часто поминал Кондратовича, но не помню, в каком контексте, положительном или отрицательном. Упоминаний Лакшина — не помню. Никаких других отношений у него там вроде не было.

Я не могу ничего рассказать о том, как у него складывались отношения с «Юностью», — ведь Полевой его время от времени печатал. Не знаю, не помню.

Когда он (Варлам) появился, почти никого из литературных знакомых его молодости не осталось. Большая часть либо погибла, либо умерла. Из тех, кого он вспоминал, всплывает имя Людмилы Скорино, мама тоже с ней была знакома.

Варлам ее помнил по своей долагерной жизни — может быть, она ему чем-то помогала, но точно я в этом не уверен.

Остальные отношения устанавливались заново. Шаламов был для этого круга людей, в основном пришедших в литературу после войны, человеком совершенно чужим, неизвестным — представителем той категории людей, которые вернулись в советское общество после XX съезда, после реабилитации; была, конечно, в этом отношении и некоторая политическая опасливость. Среди исключений прежде всего назову Бориса Абрамовича Слуцкого.

Я помню, как он вел литературный вечер «забытых» (не открытых?) поэтов в старом МГУ на Моховой. Тогда Борис Абрамович говорил такие вещи... Клеймил официозного художника Герасимова, возвеличивал андеграундного Рабина. Казалось, свобода и все позволено. Возможно, я путаю дату, но, по моим ощущениям, это было ровно в тот день, когда Хрущев отправился громить выставку в Манеже.

На этом вечере, кроме Варлама, выступали другие, тоже немолодые люди, чье многолетнее поэтическое творчество по самым разным причинам оставалось неизвестным. Нина Эскович, по профессии инженер-путеец, автор очень профессиональных лирических стихов, дотоле никогда не публиковавшихся. Елена Благинина, хороший и известный детский поэт, всю жизнь писавшая «в стол» также и «взрослые» стихи. А когда стала их читать, из зала раздался крик: «Прочтите „Журавушку“!» — ее стихотворение, всем знакомое с детства. И она, грустно вздыхая, прочитала «Журавушку»...

Был еще вечер, посвященный Мандельштаму, в МГУ, его вел Эренбург. Варлам тоже выступал там, читал свой рассказ «Шерри-бренди». И вот у меня путается набор людей, которые там выступали. Там точно выступали Николай Леонидович Степанов, Николай Корнеевич Чуковский, а вот где выступал Тарковский — не помню.

Слуцкий всячески способствовал изданию первой книжки В. Т. — «Огниво», добился того, чтобы ее представили по телевизору, была передача, типа «Пять минут поэзии», дневная. Я очень хорошо это помню. Тогда, к сожалению, не записывали. Я помню, что Варлам был страшно взволнован, очень возбужден. Ему сказали, чтобы он не надевал пестрого пиджака, а у него был такой «букле» пиджак, в котором он ходил постоянно. И он надел парадный, но нелюбимый черный костюм. Мы тоже с напряженным вниманием ждали. И сначала выступил Слуцкий, сказал, что вот передо мной книжечка, весь ее тираж мог бы уместиться в один небольшой тюк. Варлам читал. Ничего колымского.

С кем у него были литературные отношения? Какое-то время — с Надеждой Яковлевной, но сама Надежда Яковлевна существовала в очень специфической ситуации в литературном мире.

Домбровский приходил, его приводила к нам Наталья Ивановна Столярова, но эти отношения не удержались. Варлам не только не пил, но и терпеть не мог пьяных, не мог даже толком разговаривать с пьяным человеком. А Юрий Осипович был человек сильно выпивающий и без бутылки, кажется, не приходил. Так что его визиты быстро закончились.

Варлам Тихонович, вероятно, был знаком со многими, но о том, что происходило за пределами нашего дома, я знаю очень мало. По-моему, был знаком с Межировым, хотя, может быть, я путаю. Круг журнала «Юность», он был с ним, по-видимому, связан. Я не помню, выходило ли у него что-нибудь в альманахе «День поэзии».

Его литературные вкусы были довольно разнообразными, оценки — временами снисходительными, неожиданно снисходительными, а иногда — очень резкими и категоричными. Например, он очень одобрительно отзывался о Евтушенко, хотя это была совсем «не его» поэзия, эстрадная; однако огромная, всероссийская слава Евтушенко, собиравшего полные стадионы, чем-то напоминала ему 1920-е годы, Маяковского. С Евтушенко он был знаком, они лежали вместе в какой-то больнице, не в какой-то престижной, в обычной. И он, когда вышел, сказал, что рядом лежал Евтушенко, говорит: «Такой здоровый парень, я не ожидал. Крупный такой, высокий». Но после эти отношения не поддерживались.

Отношение Варлама Шаламова к современной литературе

Отношение В. Т. к современной поэзии было, по правде говоря, не без некоторой ревнивости. Он был человек достаточно субъективный и очень строгий. Помню, мне что-то понравится, какие-то стихи, приду, прочитаю ему, он послушает и говорит: «Эт-то не стихи». Две категории было: «стихи» или «не стихи». То, что «не стихи» — об этом и говорить нечего. Это могло быть вполне грамотно и даже недурно, но тем не менее отбрасывалось. По какому критерию, мне сказать трудно. Литературный вкус у него был очень хороший, тонкий.

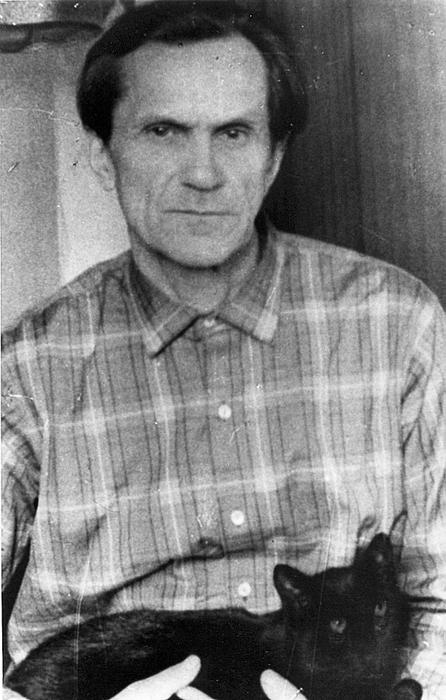

Шаламов с кошкой Мухой, 1965. Фото: shalamov.ru

Шаламов с кошкой Мухой, 1965. Фото: shalamov.ru

Круг чтения Варлама Шаламова

Он читал много. Он был человек очень начитанный. Он не был человеком систематически образованным. Он не знал иностранных языков — не случилось. Он скорее был ориентирован на русскую литературу, чем на зарубежную, хотя читал и ее. И новинки, которые появлялись, он читал. Мы выписывали «Иностранку», «Новый мир», иногда «Знамя», много журналов — тогда же было журнальное время.

Он любил ту литературу, которая сейчас называется нон-фикшн, документальную. Географическую очень любил, «Путешествие на корабле «Бигль» Дарвина, например. С другой стороны, очень высоко ставил «Трех мушкетеров» Дюма — хотя, казалось бы... Но он считал, что это хорошая литература, настоящая.

Чапыгина Варлам очень ценил. И даже книжка, которая у меня есть, — от него. Высоко ставил Герцена, «Былое и думы». У меня книжка есть, подаренная им. Его книжные подарки мне запомнились, они поныне стоят на моей полке: «Былое и думы», четырехтомник Ибсена.

Мне он не рекомендовал никакого чтения. У нас с ним такие отношения не сложились с самого начала. Они не сложились по многим субъективным причинам, в которых были виноваты и он, и я в равной мере. Он не занимался моим воспитанием ни в чем. Мог делиться впечатлениями, но не учил тому, что надо делать. Не умел, по-моему, да и мне это совершенно не было нужно.

Литературные вкусы и круг интересов Варлама Шаламова

Что еще из его литературных вкусов? По поводу кинематографа? Не помню, чтобы он как-то высказывался. Помню его рефлексии по поводу фильма «Карнавальная ночь», когда тот появился на экранах. Это ведь большое событие было. Он высказывался в том смысле, что герой Ильинского — Огурцов, главный и единственный отрицательный персонаж — является героем наподобие Дон Кихота, который борется один против всех. У него своя правда, он ее знает, а все против него. Не знаю, насколько это было шуткой, он к шуткам не был склонен. Он был человеком угрюмым, мизантропическим, мрачно глядящим на мир и с мрачными реакциями. Я потом, задним числом, подумал, что, может быть, он представлял себя на месте Огурцова, в каком-то карикатурном, искаженном виде, в полном противостоянии абсолютно всем.

В поэзии у него был очень хороший, очень избирательный и очень выверенный вкус. Я много чего прочитал с его подачи — и стихов, и прозы. Мне помнится, что он ценил Уэллса, но это скорее наследие 1920-х годов — Уэллс был тогда страшно популярен в России.

У него было довольно много предпочтений, которые были связаны с его молодостью, когда он сложился идеологически и эстетически. Потому он, не будучи ни в каком смысле авангардистом, очень лояльно и с большим интересом относился к авангардизму.

Варлам Шаламов и Александр Солженицын

Он был совершенно влюблен в эти тексты (Солженицына). Я помню, как он их читает вслух. Когда ему что-то нравилось, он сначала прочитывал это в своей комнатке, а потом выходил и зачитывал нам. Я помню, как он зачитывает финал «Случая в Кречетовке». Я помню, как он читает куски из «Ивана Денисовича». Он был совершенно потрясен этим. Я не помню, чтобы он когда-нибудь высказывался иначе даже после их разрыва, который был даже не то чтобы ссорой — просто разошлись в разные стороны.

Я, конечно, очень близко его <Шаламова. — К. Ф.> знал, мы десять лет жили вместе, практически в одной комнате, разделенной фанерной перегородкой. Понятно, что не знать человека в такой обстановке трудно. Однако я его знал больше с бытовой стороны, что никоим образом не обедняло моих впечатлений. Но у него, кроме того, была другая жизнь, которая протекала вне дома. Это был мир его знакомых, про которых он нам никогда ничего не говорил. Причем я не думаю, что он это специально скрывал. Те люди, которые у нас тоже бывали, — про них мы знали. Надежда Яковлевна, Наталья Ивановна Столярова, Галина Александровна Воронская, Леонид Ефимович Пинский — это был первоначально мой знакомый, они с В. Т. познакомились на моей свадьбе. Юрий Михайлович Лотман тоже был на этой чрезвычайно многолюдной свадьбе, но не помню, чтобы их знакомство продолжилось. Я где-то прочитал, что он слушал песни Галича, причем Галич не знал, кто этот молчаливый человек в углу, который потом к нему подошел, пожал руку и представился. Но нам он никогда про это не рассказывал.

Все эти сведения, конечно, далеки от полноты...

Портрет Шаламова с членского билета СП. Фото: shalamov.ru

Портрет Шаламова с членского билета СП. Фото: shalamov.ru

Самиздат и «тамиздат»

У нас была машинистка, которая, между прочим, сначала много печатала и Варлама. Марья Алексеевна Станкевич. Она была внучкой Станкевича, того самого. Колоритная такая. Потом появилась другая машинистка, Елена Александровна, кажется. Много лет она перепечатывала тексты Варлама, и большая часть его стихов и рассказов напечатана ею. Он предпочитал отдавать машинистке, а не печатать сам.

Утекали ли «Колымские рассказы» в самиздат — это вопрос. Я был активным потребителем самиздата, сам перепечатывал разные тексты — на той же самой «Эрике», и получал их от своих друзей: Наташи Горбаневской, Гарика Суперфина, Сени Рогинского и других. Помню, как пришла Наташа, она дружила с Ахматовой, и сказала: «Анна Андреевна наконец-то выпустила из архива „Реквием“, перепечатай, один экземпляр возьми себе, а остальные сделай мне».

Однако никогда среди самиздата мне не попадались тексты Варлама. У меня скорее составилось впечатление, что его тексты активно не ходили. Помню, был кружок физиков, технарей, то ли из подмосковного наукограда или из новосибирского Академгородка, они приходили, читали его рассказы. Они их очень высоко ценили. Они изготовили такое «самиздание» — один том (а может быть, и больше), у которого переплетная крышка была сделана из полированной карельской березы. Они, наверное, ему его подарили.

Меня пытались опровергать: мол, Солженицын в Рязани читал тексты Варлама, значит, все-таки они разошлись по самиздату. Но, я думаю, тут все просто: ближайший друг Варлама — Яков Давыдович Грозденский, который жил в Рязани, а сын его учился в школе у Александра Исаевича. И конечно, у Якова Давыдовича были его рассказы. Он, тоже отсидевший, был знаком с Солженицыным, был одним из источников «Архипелага». Едва ли это является доказательством того, что «даже до Рязани дошло». У меня нет подобных свидетельств, боюсь обобщать свои наблюдения.

Варлама Тихоновича не очень интересовало издание его рассказов за границей. Не знаю точно, но не исключаю, что с предложениями такого рода к нему обращались, но он очень хотел быть членом Союза писателей — это открывало дорогу к публикациям и так далее. Кроме всего прочего, и помимо всяческих жизненных благ, он хотел, чтобы его признали на родине. Он хотел состояться здесь. Это было очень яркое желание, и с ним ему приходилось наступать, в некотором смысле, на горло своей нетерпимости, иметь дело с теми людьми, которых он в душе, видимо, не очень-то уважал. Ну нет, с отменными негодяями, конечно, нет, но с некоторыми приходилось иметь дело, за что мать его осуждала, но это было несправедливо. Совершенно очевидно, что после публикаций за рубежом на всем можно было поставить крест, не говоря о прочих возможных неприятностях.

Для меня оказалось большим сюрпризом, когда Сиротинская в каком-то журнале опубликовала материалы слежки за ним, с фотографиями, сделанными тайной камерой, — он с мамой где-то стоит, разговаривает. И из донесения агента становится понятно, что этот человек очень часто бывал у нас в доме. А знакомых не так много бывало у нас. Я теряюсь, потому что ни на кого не хочется думать. Ведь это был настоящий секретный агент, систематически писавший свои донесения.

Варлам Шаламов и «лагерная» проза

Мне кажется, что в основном все, что было в то время написано и, тем более, попадало в печать, его не устраивало — кроме Солженицына, он был на особом счету. Мне помнится, что он отрицательно отнесся к книжке Гинзбург «Крутой маршрут», я помню, что он раздраженно говорил о ней.

Были какие-то опубликованные мемуары, действительно неприятные, поскольку заканчивались в том смысле, что «теперь восторжествовала справедливость, и как все замечательно». Не помню автора.

Я не помню, когда он прочитал «Архипелаг ГУЛАГ». Помню, как он читал первые вещи, которые вышли в «Новом мире». Потом самиздатовские «В круге первом» и «Раковый корпус», потом тамиздатовские «Ленин в Цюрихе» и «Бодался теленок с дубом», но это уже намного позже. Последующих его оценок солженицынского творчества я не знаю. Я не помню, чтобы он кого-нибудь одобрял из пишущих на данную тему, но не исключаю, что ничего выдающегося на самом деле вокруг и не было.

Он знал себе цену, и никакой ложной скромности у него не было. Как-то к нему пришел Евгений Борисович Пастернак, который тогда начинал готовить издание Бориса Леонидовича, и попросил адресованные В. Т. письма Пастернака, даже просто копии. Он сам мне потом рассказывал, что Варлам Тихонович ответил: «Нет, это будет опубликовано в моем собрании сочинений». В тот момент дико было себе представить, что когда-нибудь выйдет в свет его собрание сочинений, а он твердо знал это. Потом дал, конечно.