Один весьма мохнатый певец

Отрывок из книги Александра Разумихина «Иван Крылов»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

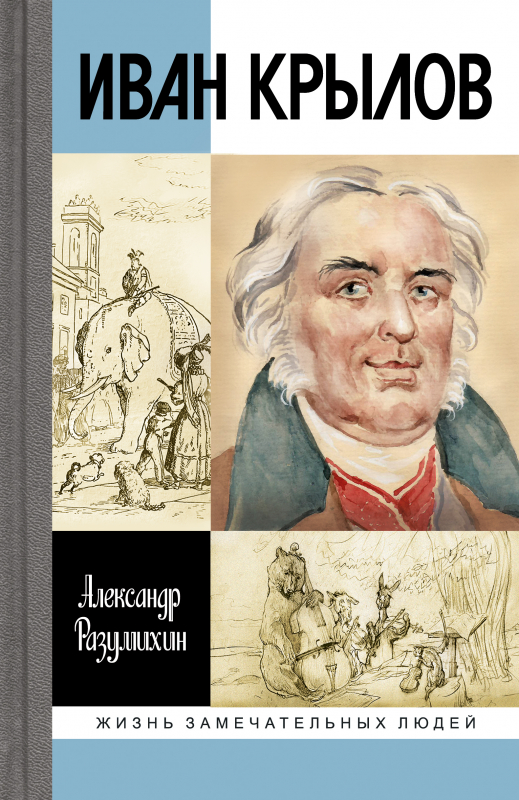

Александр Разумихин. Иван Крылов: «Звери мои за меня говорят». М.: Молодая гвардия, 2024. Содержание

И снова приходится говорить предположительно.

И снова приходится говорить предположительно.

Из северной столицы Крылов подался, скорее всего, в Москву. Сначала остановился у актеров Сандуновых. Положение опального литератора открыло ему двери многих известных московских домов (Бенкендорфов, Татищевых и других), где Иван Андреевич приобрел новые небесполезные в писательском мире знакомства. Без семьи, без серьезного занятия, способного дать заработок, по сути, бездомный скиталец, он перебирался из одного гостеприимного дома в другой, чувствуя себя униженным и опустошенным. Досадовал, что угораздило родиться с талантом никому не нужного сатирика.

Про него говорили, что «спокойствие, доходившее до неподвижности, составляло первую его потребность». Но не полное же безделье!

По Москве тогда прокатилось картежное поветрие. Всегда мечтавший о блистательном успехе, который наполнил бы его душу сильными ощущениями, Крылов вдруг стал завзятым картежником. Игра возбуждала. Играл много и азартно. Однажды его имя даже попало в полицейский реестр заядлых карточных игроков, из-за чего на какое-то время Крылов был вынужден покинуть теперь уже Москву.

По словам одного из биографов писателя, на несколько лет Крылов как бы исчезает. Очевидно, в это время он скитается-странствует по провинции: посещает Тамбов, Саратов, Нижний Новгород, Украину, живет в поместьях своих друзей. Он не перестает сочинять, но его произведения лишь изредка появляются в печати. Причем никакого и намека на сатиру. То ли душа покоя запросила, то ли еще не выветрился из памяти последний разговор с императрицей, во время которого он ощутил какой-то надлом в себе. Ситуация, в какую тогда попал Крылов, что и говорить, — она человека с самой крепкой психикой способна сломать.

Даже смерть Екатерины II, случившаяся поздней осенью 1796 года, мало что изменила в его положении. Когда на престол вступил Павел I, Крылов не побоялся ненадолго съездить в Петербург. Осмотрелся и порешил за лучшее там не задерживаться. Решил, что думать о возвращении к активной литературной деятельности или к журналистике при новой власти не приходится.

Подвернулся случай: князь С. Ф. Голицын предложил занять при нем должность личного секретаря и домашнего учителя его детей. Крылов, которому всего-то тридцать лет, согласился. Плетнев вспоминал, что Крылов был рекомендован в секретари князю С. Ф. Голицыну императрицей Марией Федоровной. Такого не могло произойти, не будь новая императрица (было уже начало 1797 года) и Иван Андреевич знакомы прежде. Даже если не он сам просил ее об этом, а кто-то замолвил за него слово, чтобы похлопотала перед столь высокородным лицом, каким был Сергей Федорович.

Впрочем, воспоминания — дело тонкое. Надежда Михайловна Еропкина, двоюродная сестра П. В. Нащокина, которую Пушкин как-то назвал «вольтерианкой молодой» (ей тогда было 20 лет), в своих «Воспоминаниях об И. А. Крылове» писала, что помог Крылову определиться учителем в семью князя Голицына Александр Михайлович Тургенев. Поэтому в благодарность за оказанную протекцию Крылов, обращаясь к нему, говорил иногда: «Благодетель мой Александр Михайлович».

Сам князь — представитель славного рода Голицыных (ветвь Алексеевичей). Для полноты картины следует сказать, что был он племянником графа Захария Григорьевича Чернышева, имевшего звание генерал-фельдмаршала. Впрочем, как говаривал Грибоедов, «позвольте нам родными счесться».

Если заглянуть в родословную, нельзя пройти мимо того, что еще он внук Г. П. Чернышева и А. И. Ржевской. Уточним: граф Григорий Петрович Чернышев тоже военачальник, а еще государственный деятель, сподвижник Петра I. Что касается бабушки-генеральши, то графиня Авдотья (Евдокия) Ивановна (урожденная Ржевская) была одной из любовниц Петра I и имела от него прозвище «Авдотья бой-баба». Именно такой знавал ее император.

Но это еще не все. Глядим глубже: он правнук петровских сподвижников Ф. А. Головина и Б. А. Голицына. Первый из них, граф (с 1702), а до того боярин Федор Алексеевич, был главой внешнеполитического ведомства (президент Посольских дел), генерал-адмирал, ставший первым в России генерал-фельдмаршалом. Второй, боярин Борис Алексеевич, во времена царевны Софьи и Петра Великого был руководителем приказа Казанского дворца и воспитателем юного Петра (в «кадровом списочном составе» проходил строкой «дядька царя»).

Так что князь, пригласивший Крылова к себе на работу, можно сказать, непростой князь. И как положено такому князю, имел непростой нрав. Тут даже доказывать ничем не надо. Привычки, как известно, свыше нам даны. Один из тех, кто имел возможность быть с ним на расстоянии вытянутой руки, писал:

«В нем билось истинно русское сердце, он был наружности приятной, был добр, учен и храбр. Страсти его были молодецкие и благородство души неимоверное».

Вот-вот, «страсти его были молодецкие». Главное место в жизни князя занимала военная служба. Он участвовал в осаде Очакова, во взятии Мачина. К нему с уважением относился Суворов, благоволила Екатерина II: одно время князь состоял ее флигель-адъютантом. В декабре 1796 года он получил назначение командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Через четыре месяца произведен в генералы от инфантерии. Карьера фантастическая. А в 1798 году уже отставлен от службы. За какие грехи? Проявил пренебрежительное отношение к И. П. Кутайсову. Тем самым навлек на себя немилость императора. Кутайсов, личный брадобрей Павла Петровича в пору, когда тот был еще наследником престола, впоследствии стал графом и генералом. Оставаясь любимцем Павла I, бездарный, но всемогущий фаворит по-прежнему ежедневно брил его. Хочется напомнить старый советский фильм «Крепостная актриса». Это экранизация оперетты Николая Стрельникова «Холопка». Хозяин крепостной актрисы как раз граф Иван Кутайсов, в фильме он представлен отвратным типом. Судя по воспоминаниям современников, вполне заслуженно.

В книге «Записки о моей жизни» журналиста и издателя, писателя и филолога, члена-корреспондента Петербургской Академии наук Н. И. Греча можно встретить любопытный эпизод, происшедший весной 1800 года с умирающим Суворовым, который прибыл в Петербург, желая видеть государя. Он остановился в доме своего племянника на Крюковом канале и, не имея сил ехать во дворец, просил, чтобы император удостоил его посещением. Больной Суворов, обидевшись, когда ему доложили, что приехал не сам государь, принял посланника, лежа в постели. И далее мемуарист воспроизводит издевательский диалог Александра Васильевича с Кутайсовым, который предстал перед ним в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо:

«— Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове не слыхал. Да что вы такое по службе?

— Обер-шталмейстер.

— А прежде чем были?

— Обер-егермейстером.

— А прежде?

Багрово-красный Кутайсов запнулся.

— Да говорите же!

— Камердинером.

— То есть вы чесали и брили своего господина.

— То... Точно так-с.

— Прошка! — закричал Суворов своему любимому лакею, — ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.

Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит».

6 мая Суворов скончался. Встречи его с императором не произошло.

После отставки князь С. Ф. Голицын вынужден перебраться в Саратовскую губернию, в имение Зубриловка. Именно туда вместе с ним в имение приехал в качестве личного секретаря и наставника его детей Иван Андреевич Крылов.

<...>

Резонное понимание психологии состояния Крылова в те годы, как мне видится, предложили А. М. Гордин и М. А. Гордин, с которыми хочется согласиться. Вигель рассказывает в своих мемуарах, как Крылов, которого он изображает «человеком необыкновенно умным, но „холодным“ — расчетливым и равнодушным к окружающим людям, — в присутствии своих сиятельных хозяев нередко „трунил над собою“». Этот рассказ весьма характерен. Подобно большинству современников, писавших о Крылове, Вигель не оценил убийственной крыловской иронии, той иронии, благодаря которой «почтительные» насмешки над собою в его устах превращались в насмешку и над собственной почтительностью, и заодно в насмешку над своими «благодетелями». Так это было у Крылова всегда: «несерьезное» отношение к самому себе переходило в прямую издевку над той системой людских отношений, которую его с детства заставляли уважать.

И точно так же обстоит дело с крыловскими «холодностью» и «равнодушием» к жизни и к литературе, о которых с недоумением пишут многие современники. В действительности все это было оборотной стороной его всегдашнего требования не терять «уважения к самому себе».

Да он и не ожидал особой теплоты по отношению к себе. С чего бы ей появиться? Было ли это продолжением юношеского максимализма? Не думаю. Он оставался сатириком даже в этих своих проявлениях. И оставался приверженцем личной свободы и равенства, найдя свою форму выражения своей приверженности.

Да, в 1793 году в стихотворении, обращенном к Клушину, молодой Крылов писал:

Мне чин один лишь лестен был,

Который я ношу в природе, —

Чин человека...

Вроде бы сказал, что думал, но вчитайтесь в окружающий эти три строки текст — и в то же время, как мог, завуалировал свое суждение. Осторожность превыше всего.

Поэтому я не стал бы торопиться с утверждением, что «он этой „холодностью“, этим презрительным „равнодушием“ отрицал враждебный ему жизненный порядок столь решительно, как это осмеливались делать лишь немногие».

В Зубриловке Крылов, вероятно, провел лето 1798 года, а потом вслед за не испытывающим нужды князем последовал в село Казацкое на Украине. Можно предположить, караван переезжавшего из одного поместья в другое владельца многих тысяч крепостных душ, как обычно, двигался неторопливо, на «долгих». То есть в сопровождении бесчисленной дворни, компаньонов, приживалов и крепостного оркестра из сорока рожечников — исполнителей на русских пастушьих рожках. По дороге в каждом большом городе останавливались и пировали по нескольку дней.

В Казацком кроме Крылова были еще несколько принятых князем на службу человек: два учителя-француза; два немца (лекарь и главный конюх); отставной майор, назначенный управляющим; взятые в дом из милости, писатель Павел Иванович Сумароков (племянник знаменитого поэта) и отставной офицер, свойственник Голицына. Собственно, большой разницы в положении принятых на службу и взятых из милости не было. Личный секретарь князя — такое же зависимое от вельможи лицо. Он смирился с этим — наступил на собственную гордыню: не до жиру, быть бы живу.

Свидетель пребывания Крылова в украинском селе Ф. Ф. Вигель позже в своих «Записках» изобразил портрет принятого на полставки учителя, на полставки секретаря:

«...деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом; но, конечно, он долго останется известнейшим, любимейшим из них. Многие догадаются, что я говорю о Крылове».

Зная отношение опального генерала и его жены к царю, Иван Андреевич берется сочинить для домашнего спектакля у Голицыных пьесу. Здесь, на любительской сцене, впервые и была сыграна пародийная шуто-трагедия «Подщипа, или Трумф» (в двух действиях, в стихах), где сам автор с успехом сыграл главную роль тупого и заносчивого вояки Трумфа, в котором легко угадывался Павел I с его преклонением перед прусской армией и королем Фридрихом II. Карикатурный образ был столь очевиден, а сатира — зла и язвительна, что в России пьесу впервые опубликовали только через 70 лет.

Эта версия прочтения пьесы возникла почти сразу и просуществовала долгое время. Советское литературоведение лишь закрепило ее как единственно возможную.

Тем более что именно так воспринималась пьеса пусть не зрителями тех лет, а лишь читателями списков, получивших хождение в обеих столицах. О чем свидетельствуют воспоминания одного из современников Крылова декабриста Д. И. Завалишина:

«...ни один революционер не придумывал никогда злее и язвительнее сатиры на правительство. Все и все были беспощадно осмеяны, начиная от главы государства до государственных учреждений и негласных советников».

Крыловский «Трумф» вписался в круг нелегальной литературы, воспитывавшей революционный образ мыслей. Произведение прочитывали как пародию на павловскую эпоху, направленную против самодержавия. Соответственно, под этим углом зрения рассматривалось все остальное: мол, Крылов своей шуто-трагедией пародирует и жанр трагедии, и жанровую систему классицизма и постклассицизма. И так далее и так далее.

Потому любовный сюжет предстает в неожиданном виде. Оттого любовные отношения оказываются окарикатуренными, фарсовыми, шутовскими. Короче, куда ни глянь — сплошные хохмочки. Типаж характера создается Крыловым простейшим комическим приемом: с помощью, например, специфического акцента и русско-немецкого жаргона «немчина» Трумфа, грубого солдафона, или особенностей произношения (картавое сюсюканье) Слюняя. Шутовским преподносится и реквизит вроде деревянной шпаги того же Слюняя. Вельможи царя Вакулы — один лучше другого: один слеп, другой нем, третий глух. Самое веселое — сочетание-столкновение возвышенного стиля и духа высокой «классической» трагедии с нарочито бытовым языком, простецким уличным разговором. Кульминационная сцена пьесы, где решается судьба соперников, — самый настоящий каламбур:

Трумф. Умри ше!

Слюняй. Каяуй! из тея идет дух!

Трумф. Фай! скферна тух какой! как тфой фоняет фтрук!

Слюняй. Не знаю...

Трумф. Как не снай?.. Фай, нос моя упила!

Слюняй. Сто деять! со стьястей зивот ведь покивия.

То-то простор для артистов. Какая там режиссура — сплошная самодеятельность. Хочешь — играй литературно-сценическую пародию, хочешь — политический памфлет.

Так о ком же пьеса? Или о чем? О Павле I или об унизительной зависимости слова от пошлости и грубой реальности в павловской России? И только ли в павловской? «Трумф» — насмешка над царем или горькая ирония по отношению к литературе как таковой? Написано для забавы вельможных покровителей карикатурой на Павла I, фанатически поклонявшегося прусским военным порядкам и императору Фридриху Вильгельму Прусскому? Просто исходя из предпочтений хозяев дома по лубочно-балаганным канонам для злословия?

Была ли у Крылова изначальная установка на грубоватую, но убедительную пародию на классицистическую драму? Или он создавал не жанровую пьесу, а сатирический политический памфлет? Писал ли он... Хотя могло ведь быть и так, что задумывал одно, но вышло как обычно — образчик политической сатиры. Вариантов прочтения, концепций, подходов множество. Каждый читатель, зритель волен воспринимать и понимать текст по-своему. Позже, отдав предпочтение басне, Крылов этот принцип сочтет как одно из преимущественных достоинств избранного жанра.