No City is an Island: Венеция на карантине

Фрагмент книги Екатерины Марголис об эпидемии в самом русском из итальянских городов

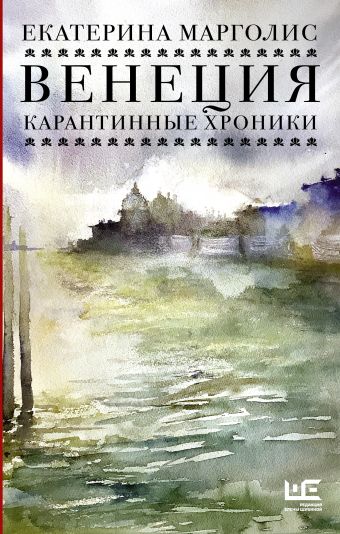

Екатерина Марголис. Венеция. Карантинные хроники. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020

Фотографу не повезло. Расставила треногу. Расчехлила объектив. И уже приготовилась снять кадры века — пустынную площадь Санто-Стефано в эпоху коронавируса, — как словно из-под земли выросли полицейские. Сначала двое. Спустя десять минут — когда Спритц уже совершил круг первой необходимости, дав понять, кому именно принадлежит площадь и окрестные улочки, и мы снова оказались у памятника — к двум полицейским, уже выписывающим штраф (а это минимум 300 евро), присоединилось еще трое карабинеров в полном обмундировании. Напрасно несчастная фотографиня показывала маску, напрасно объясняла, что фотография необходима ей по работе: доказать, что этот несостоявшийся кадр — часть ее «неотложной трудовой деятельности», не удалось. Карабинеры при этом искренне сочувствовали, но что поделать — указ есть указ. Emergenza. Чрезвычайное положение.

Фотографу не повезло. Расставила треногу. Расчехлила объектив. И уже приготовилась снять кадры века — пустынную площадь Санто-Стефано в эпоху коронавируса, — как словно из-под земли выросли полицейские. Сначала двое. Спустя десять минут — когда Спритц уже совершил круг первой необходимости, дав понять, кому именно принадлежит площадь и окрестные улочки, и мы снова оказались у памятника — к двум полицейским, уже выписывающим штраф (а это минимум 300 евро), присоединилось еще трое карабинеров в полном обмундировании. Напрасно несчастная фотографиня показывала маску, напрасно объясняла, что фотография необходима ей по работе: доказать, что этот несостоявшийся кадр — часть ее «неотложной трудовой деятельности», не удалось. Карабинеры при этом искренне сочувствовали, но что поделать — указ есть указ. Emergenza. Чрезвычайное положение.

Я остановилась.

— Можно задать вопрос?

— Конечно, синьора. — Полицейские, девушка и молодой человек, очень приветливы. Карабинеры построже.

— Вот смотрите, я художник — у меня это написано в удостоверении личности. И я индивидуальный предприниматель — lavoratore autonomo. Если, скажем, мне по работе необходим пленэр или наброски делать на улице — я могу это делать, если я встану далеко от всех? Тем более если сейчас никаких «всех» и нету? Я просто вижу тут у вас похожую ситуацию и хочу понять, что входит в необходимость по работе.

— По идее, нет, не можете. Но, с другой стороны, если вы пишете autocertificazione и у вас есть ваше удостоверение, и вы готовы отвечать за то, что это вам действительно необходимо, — то возможно, что и да. Это все серая зона. Понимаете, я бы лично не стал вас штрафовать в таком случае. А вот синьору фотографа без бумаг — приходится. Мы бы этого и вовсе не делали, если б итальянцы были посознательнее. Вот сегодня на Лидо на пляже народ тусовался, загорал. И добро бы по одному — так ведь целыми компаниями. А по всей Италии чуть ли не 50 человек с положительным тестом на вирус на улице остановлены. О чем тут говорить? Из-за людей без головы мы все будем сидеть по домам. Нам всем тяжело, поймите. Мы тут ходим целый день — вылавливаем, выписываем штрафы, — а потом возвращаемся на четыре квадратных метра своей казармы. Веселого мало, поверьте, синьора.

Я верю. Никому уже давно не весело. Шутки про массовый выгул собак истощились к концу первой недели, прошло и время яростных споров. Процеженная через карантин чахлая жизнь стала привычной, а ежедневные сводки с больничных фронтов — частью повседневности. Человек ко всему привыкает. Не подлец — бедняк.

Пока Москва со всеми QR-кодами и прочими технологическими мерами слежки обретает пугающие черты романа «1984» Оруэлла, словно бы переведенного в цифровую плоскость, Венеция не смогла даже толком наладить онлайн-обучение младших школьников. Ни о каких QR-кодах тут не слыхивали. Все-таки в этой безнадежной старомодности есть свой шарм. Даже не старомодности — вневременности. Я часто показываю студентам картины Каналетто, Гварди или фотографии столетней давности — все места узнаваемы. Если переодеть людей, разницы особой не будет.

Венеция — квинтэссенция города в его средневековом понимании. Только вместо городской стены — вода. «No man is an island». No City is an Island. C материка по-прежнему ежедневно приезжают люди, работающие в магазинах, банках, мэрии. Если б не этот поток, думаю, шансы Венеции на выход из карантина были бы сильно выше. Но, увы, очередной референдум за отделение Венеции от Местре этой зимой опять не набрал кворума — снова пришли венецианцы, а местринцам дела нет. Так мы и остались административно одним городом.

Остров — идеальное место для изоляции. Собственно, это одно и то же слово: isola (остров) — isolamento (изоляция). В разные эпохи в зависимости от необходимости острова венецианской лагуны служили больничными отделениями разного рода. Набережная Неисцелимых — венерические болезни. Остров Сан-Серволо с XVII века — сумасшедший дом. Остров Сан-Клементе с XIX — женское отделение. Острова Лазаретто в XV веке дали имя всем лазаретам, получившись из контаминации Лазаря и его воскрешения и Назарета. Именно они стали основными карантинными островами с тех пор, как республика осознала масштабы прошедших катастроф и риски будущих: после чумы 1348 года из 110 тысяч жителей Серениссима насчитала 50 тысяч, а отдельные вспышки затем повторялась каждые семь-восемь лет: возможно, именно таков был срок иммунитета у выживших. И учредили наконец специальный надзорный орган, нечто среднее между комиссией по гигиене и министерством здравоохранения. В его задачи входил и контроль за питьевой водой и отходами, и сожжение потенциально заразных вещей и содержимого домов переболевших или погибших, и соблюдение карантина пришедшими из далеких стран экипажами. Остров Лазаретто Векьо — один из группы островов Лазаретто — стал чумным бараком, туда отправляли зараженных, не различая родов и сословий. А другой, Лазаретто Нуово, стал местом отбывания карантина и дезинфекции товаров, которые окуривались в специальных постройках и в мирное время; сохранилось немало настенных надписей и граффити «здесь лежит купец из Азии» до монограмм скучающих моряков. Современники называли эти два острова «Адом» и «Чистилищем». Карантин, впрочем, не предотвратил новую вспышку чумы в 1575-м — здесь известен даже пациент номер один, дипломат из Генуи. Он вызвал на карантинный остров плотника из Сан-Лио, а тот, вернувшись в город, запустил страшную цепочку по новой. Палладианская церковь Реденторе на острове Джудекка (построенная отчасти по модели Храма Гроба Господня в Иерусалиме) и ежегодный праздник с фейерверком служит напоминанием именно об этой, предпоследней в истории Венеции чумы. Сама же идея Венеции по мере ухода эпидемий вглубь истории степенно приняла на себя их образ; подобно тому, как доктор Чума из лечащего врача превратился в карнавальное воплощение болезни, так и Серениссима из темной и таинственной силы, государственной мощи и понемногу через Байрона обрела романтический вид, все более уходя в область сна и безумия, а затем хрупкости, болезни, умирания, исчезновения чахоточной красавицы. А ее разнообразные isole стали не столько местом насильственного карантина и лечения, сколько добровольного уединения.

Но в сегодняшнем мире идея изоляции обоюдоостра. И пока российское правительство вводит лукавый термин «самоизоляция», а итальянское обсуждает продление ограничительных мер и план постепенного выхода из карантина (идея — вслед за кривой симметрично повторить постепенно принятые меры начала эпидемии, но в обратном порядке, и плюс по возможности скорейшее тестирование на антитела для возвращения к нормальной жизни уже переболевших и часто даже не знающих этого), все громче звучат голоса уставших людей.

«Невидимые страдания» — так пишут о детях, запертых уже четвертую неделю в четырех стенах. Мама аутичного мальчика написала на той неделе нашему мэру: без прогулок и без того тяжелая жизнь превращается в невыносимую. Ей был немедленно выписан специальный пропуск-разрешение. Сегодня вышло общеитальянское послабление: прогулка ребенка или престарелого с сопровождающим разрешены в непосредственной близости от дома.

«Я требую назад свою свободу», — пишут в комментариях. А я нет. У меня ее никто не отнимал. Я выбираю свободу. Выбираю сама. На это потребовалось время. И не только мне. Но теперь даже если случайно Евтушенко будет против колхозов, это не заставит меня стать за. На то она и свобода. В чем она? Во всем. В том ли, чтоб уважать свободу другого распоряжаться своей жизнью, и в том, чтоб твоя свобода распоряжаться собственной не обернулась лишением такого права кого-то другого. Я выбираю свободу, и ее выбирают люди рядом со мной. А комфорт и привычки подождут несколько недель. Что же касается общества, то острее всего эта эпидемия высветила вопрос вертикального доверия — и, как следствие, горизонтальной солидарности. И если в государствах Европы никто не сомневается, что речь идет всего лишь о временных ограничениях, то очевидно, что иные режимы дожили до своего звездного часа, когда под предлогом благородной миссии спасения жизней можно ввести чуть ли тотальную слежку, и мир не пикнет.

Когда-то, когда меня учили водить лодку, мы тренировались на юге лагуны за Джудеккой. Вдалеке маячил неизвестный мне остров. Это Грация, объяснил мне мой спутник и провожатый. Там с незапамятных времен и до 90-х годов была инфекционная больница. Grazia по-итальянски очень многозначное слово: это и благодать, и благодарность, и изящество, и доброта, и щедрость, и внимание, это же и помилование.

Как-то ранним утром мне случилось вновь пересекать эту часть лагуны на лодке. Вставало зимнее солнце, и дорожка света бежала навстречу. И вдруг впервые глаз увидел то, что видел десятки раз, но не разумел: вопреки обычным законам тропинка света не сужается, а расширяется к горизонту. Обратная перспектива икон и доджоттовской живописи — не условность и даже не теологический ход, а простой факт, раскрывающийся навстречу будущему.

Именно такая перспектива радикально меняет взгляд. Если в прямой перспективе точка схода — это некая воображаемая точка на горизонте, то в обратной все только расширяется. Точка же схода — это ты сам, смотрящий, пропускающий все линии и все значения слова grazia через себя. И потому любая человеческая жизнь, любая биография, коей ты свидетель, — это история с обратной перспективой, история, вверенная тебе, и писать ее хочется как икону, а не как некролог с точкой схода в конце.

Теперь там садится солнце, кариатид слепя.

Но тех, кто любили меня больше самих себя,

больше нету в живых. Утратив контакт с объектом

преследования, собаки принюхиваются к объедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;

голоса в отдалении, выкрики типа «гад!

уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.

И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.

Человек, дожив до того момента, когда нельзя

его больше любить, брезгуя плыть противу

бешеного теченья, прячется в перспективу.

Сегодня в полдень во всей Италии прошла минута молчания в память об 11 597 погибших с начала эпидемии.