Мыши крадутся к страдающей мыши: зачем исследуют эмпатию у животных

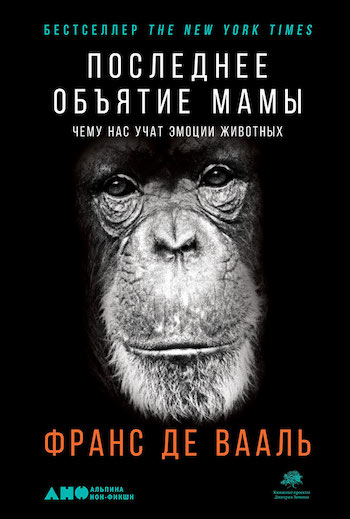

Фрагмент книги Франса де Вааля «Последнее объятие Мамы»

Научно-популярный бестселлер приматолога Франса де Вааля «Последнее объятие Мамы» теперь выходит и на русском языке. «Горький» публикует фрагмент книги, посвященный эмпатии у шимпанзе, мышей и слонов, а также тому, почему либертарианская идеология Айн Рэнд противоречит законам природы.

Франс де Вааль. Последнее объятие Мамы. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Перевод с английского М. Десятниковой

Передача эмоций по телесному каналу от одного человека или животного к другому — это уже далеко не то же самое, что зевание или копирование чужих движений. Это возможность чувствовать то, что чувствуют другие. И, хотя она по-прежнему завязана на телесное взаимодействие, здесь мы уже приближаемся к подлинной эмпатии. Способность поддаваться чужим эмоциям проявляется с первых же дней жизни, когда один младенец начинает плакать, услышав плач другого. В самолетах и в роддомах младенцы иногда устраивают концерты почище лягушачьих. Может быть, они откликаются так на любой шум? Нет, как показывают исследования, такая реакция возникает у них именно на плач ровесников и выражена больше у девочек, чем у мальчиков. Появление этого социального связующего элемента в таком раннем возрасте выдает его биологическую природу. Эту способность мы разделяем со всеми млекопитающими.

В реальной жизни дикая самка орангутана виртуозно перемахивает, раскачиваясь на руках, с одного высокого дерева на другое. Детеныш, который следует за матерью сквозь лесной полог, резко останавливается: для него пропасть между деревьями слишком широка. Он хнычет и отчаянно просит помощи. Услышав его, мать (возможно, сама поскуливая) спешит обратно, чтобы сделать для детеныша мост. Ухватившись одной рукой за ветку своего дерева, а другой рукой или ногой — за ветку соседнего, на котором находится детеныш, она подтягивает ветки друг к другу и сама повисает между ними, чтобы детеныш перебрался по ней как по живому мосту. В этой совершенно обыденной сцене мы видим совокупное действие вовлечения в чужие эмоции (мать страдает, слыша жалобное хныканье детеныша) и интеллекта, позволяющего матери понять проблему и найти решение.

Поразительна в таких случаях притягательность отрицательных эмоций. Казалось бы, сигналы страха и отчаяния должны обращать окружающих в бегство, но, как свидетельствуют недавние исследования, мыши, наоборот, спешат подобраться поближе к собратьям, испытывающим боль. Это явление хорошо знакомо мне по макакам-резусам. Как-то раз один детеныш случайно свалился на доминирующую самку, и та его укусила. На его несмолкающие вопли вскоре сбежались другие детеныши. Целых восемь малышей устроили кучу-малу, карабкаясь на пострадавшего, толкаясь, пихаясь и стаскивая друг друга вниз. Конечно, перепуганному детенышу от этого легче не становилось, но малыши действовали практически на автомате, как будто им самим досталось не меньше, чем укушенному, и точно так же хочется утешения.

Однако это еще не все. Если детеныши-резусы просто хотели, чтобы их кто-то приласкал и успокоил, почему они кинулись к пострадавшему, а не к матери? Ведь, по сути, они устремились к непонятному источнику неприятностей, а не к гарантированному источнику ласки. Детеныши обезьян поступают так постоянно, и совершенно непохоже, чтобы они при этом осознавали происходящее. Кажется, их просто тянет на чужую истерику, как мотыльков на пламя.

Нам нравится усматривать в таком поведении заботу, но на самом деле детеныши, скорее всего, даже не поняли, что случилось с пострадавшим. Я называю подобное слепое стремление к попавшим в беду «предзаботой». Как будто у детей и многих животных усвоено от природы простое правило: «Если чувствуешь, что другому плохо, подойди и прижмись!» Тем не менее полезно понимать, что оно кардинально противоречит любой теории непременного самосохранения. Если кто-то рядом вопит, скулит и хнычет, велика вероятность, что он в опасности, а значит, умнее всего будет убраться подальше. То же самое относится и к самим «сигналам бедствия»: если пронзительный звук режет уши, логичнее всего — заткнуть их и бежать. Однако многие животные делают прямо противоположное — подбираются поближе к источнику звука, выясняя, что стряслось, даже если сигнал едва слышен. Весь смысл в том, чтобы уловить чужое эмоциональное состояние. Проявляющееся у мышей, низших обезьян и многих других животных активное стремление кинуться к попавшему в беду не укладывается в чисто эгоистические сценарии и указывает на принципиальную ошибку социобиологических теорий, популярных в 1970–80-е гг.

В социобиологической картине мира как арене беспощадной борьбы за выживание любые действия и поступки списываются на эгоистичный ген, любое своекорыстие объясняется «законом сильнейшего». Об искренней доброте не может быть и речи, ведь ни одно живое существо не бывает настолько глупым, чтобы кидаться на помощь другому, невзирая на опасность. Если такое поведение и встречается, это либо иллюзия, либо результат генетического «сбоя». Навязшее в зубах высказывание, прекрасно резюмирующее эпоху, — «поскребите альтруиста и увидите кровоточащее лицемерие» — цитировали с оттенком злорадства: сплошное притворство, дескать, этот ваш альтруизм. Изречением пользовались, чтобы охладить пыл восторженных романтиков и прекраснодушных мечтателей, наивно верящих в человеческую доброту. Не случайно это была как раз эпоха Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, а также Гордона Гекко — вымышленного персонажа фильма 1987 г. «Уолл-стрит», считавшего, что миром движет жадность. Почти все носились с этой незамысловатой идеей, которая попросту не увязывалась с тем, как сформировались в результате естественного отбора все социальные животные, включая человека.

Сейчас об «эгоистичных генах» мы, к счастью, слышим все реже. Погребенная под лавиной новейших данных идея, согласно которой поведение неизменно диктуется шкурными интересами, погибла бесславной смертью. Наука подтверждает, что сотрудничество — по крайней мере, с представителями «своего» круга — главное и основное стремление нашего вида. Это отражено и в заглавии вышедшей в 2011 г. книги Мартина Новака о человеческом поведении — «Суперкооператоры: альтруизм, эволюция и почему мы нужны друг другу, чтобы преуспеть» (SuperCooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed). Когда в экспериментах с использованием методов нейроимиджинга испытуемым приходилось выбирать между эгоистичным решением и альтруистичным, большинство предпочитало альтруистичный. Эгоистичный выбор делался только в том случае, если имелись веские основания отказаться от сотрудничества. В пользу этой гипотезы говорит немало исследований, показывающих, что мы склонны к доброте и открытости по отношению к другим, если только нам ничто не препятствует. Я иногда шучу, что именно поэтому Айн Рэнд (родившаяся в России американская писательница и будущий философ) вынуждена была, доказывая свою идею, сочинять многостраничные тяжеловесные талмуды, полные безжизненных анемичных персонажей. Идея заключалась в том, что все мы — индивидуалисты до мозга костей, но убеждать нас в этом писательнице приходилось долго и мучительно, ведь в глубине души каждый знает, что на самом деле мы не такие. Вместо портрета человечества Рэнд подсовывает нам противоречащий здравому смыслу идеологический конструкт.

Стандартный режим существования вида приматов под названием «человек» — активно социальный, как нетрудно заметить и по нашим любимым занятиям, от спортивных зрелищ и состязаний до пения в хоре, вечеринок и разных форм общения. Абсолютно логичная тенденция, если вспомнить, что мы потомки длинной череды животных, ведущих групповой образ жизни, которые выживали, помогая друг другу. Принцип «каждый сам за себя» у нас не работает.

Стандартный режим существования вида приматов под названием «человек» — активно социальный, как нетрудно заметить и по нашим любимым занятиям, от спортивных зрелищ и состязаний до пения в хоре, вечеринок и разных форм общения. Абсолютно логичная тенденция, если вспомнить, что мы потомки длинной череды животных, ведущих групповой образ жизни, которые выживали, помогая друг другу. Принцип «каждый сам за себя» у нас не работает.

У Надежды Ладыгиной-Котс имеется типичный пример проявления у ее шимпанзе Йони общей для всех приматов просоциальной природы поведения, включающей и влекущее воздействие сигналов тревоги.

Если я притворяюсь плачущей, закрываю глаза и всхлипываю, Йони мгновенно бросает все свои игры и занятия и быстро прибегает ко мне, взволнованный, весь взлохмаченный, из самых удаленных мест своего пребывания, с крыши дома, по которой только что лазал, с потолка его клетки, откуда я не могла его сместить и согнать вниз, несмотря на самые усиленные свои просьбы и зовы. Подкатив ко мне, он торопливо обегает кругом меня, как бы ища обидчика, все время внимательно смотря мне в лицо, нежно охватывает меня рукой за подбородок, легко дотрагивается пальцем до моего лица, как бы пытаясь понять в чем дело, оглядывается кругом и при этом сжимает свои ноги в крепкие кулачки.

Есть ли более надежное доказательство существования сочувствия у человекообразных обезьян, чем это: шимпанзе, которого не сманишь с крыши никакими уговорами и лакомствами, моментально слезает на землю, увидев, что хозяйке плохо? Когда Надежда Котс притворялась плачущей, Йони заглядывал ей в глаза, и «чем более жалобен и неутешен становился плач, тем горячее было сочувствие». Если она закрывала лицо ладонями, Йони пытался их разжать, тянулся к лицу губами, волновался, постанывал и похныкивал.

Когда у животных и детей появляется способность разобраться, что случилось с пострадавшим, они демонстрируют уже не слепое стремление оказаться рядом, а эмпатическую заботу. Они пытаются облегчить страдания — как Йони у Надежды Котс. Точно так же реагируют человеческие родители, когда ребенок разобьет коленку, стукнется головой или когда его обидит другой ребенок. Самый быстрый способ прекратить плач — поцеловать больное место.

У нашего вида проявления подобной заботы на ранних этапах развития изучались по видеосъемке детей в родном доме. Исследователь просил кого-нибудь из взрослых членов семьи притвориться плачущим или сделать вид, будто ушибся, чтобы посмотреть, как отреагирует ребенок. На отснятых кадрах дети с обеспокоенным видом подходят к «пострадавшему» взрослому, чтобы дотронуться, погладить, обнять, поцеловать, причем у девочек такое отмечалось чаще, чем у мальчиков. Самое важное открытие: оказывается, эти реакции возникают довольно рано, когда детям не исполнилось и двух лет. Проявление сочувствия у таких маленьких детей говорит о его спонтанности, поскольку вряд ли их в этом возрасте кто-то специально учит реагировать именно так.

Для меня же настоящим откровением стало то, что дети в исследовании вели себя точь-в-точь как человекообразные обезьяны. Обезьяны не только подходят к страдающему, но и выполняют точно те же самые действия — трогают, обнимают, целуют. Посмотрев видеоматериалы исследования с участием человеческих детей, я сразу же понял, что все это время изучаю именно эмпатическую заботу. Так зачем мне придумывать для нее какие-то другие термины? Утешающее поведение отмечается у многих животных, от собак до грызунов, от слонов до дельфинов, хотя жесты у каждого вида при этом свои. Собственно, во время того же исследования со съемками детей в домашней обстановке психологи случайно обнаружили, что на страдающего ребенка реагируют и собаки — они подбегали к своему маленькому хозяину, клали голову на колени, лизали лицо. Впоследствии это поведение было подтверждено целенаправленными исследованиями.

Разумеется, не всем понравились разговоры об эмпатии применительно к собакам и обезьянам, но с годами неприятие ослабло. Идея существования эмпатии у животных утвердилась довольно прочно. В конце концов, никто ведь не утверждает, что у собаки имеются в полной мере все те умственные способности, которыми человек пользуется, чтобы понять другого. У эмпатии бывают разные уровни. Но мы определенно наблюдаем у собак и чуткость к чужим эмоциям, и способность их перенимать, и проявления заботы. Именно поэтому собака и считается лучшим другом человека. У приматов эмпатия очевидна и распространена настолько, что «утешению» — склонности ласкать и успокаивать переживших болезненный опыт — посвящен сейчас не один десяток исследований. Чтобы зафиксировать утешение у приматов, достаточно дождаться спонтанного инцидента, приводящего к стрессу — драки, падения, неудачной попытки добиться своего, — и понаблюдать, как остальные утешают пострадавшего. Телесный контакт обладает успокаивающим воздействием и типичен при близких социальных отношениях. Помимо прочего, он очень эффективен. Вот обезьяна вопит во всю глотку и судорожно хлещет себя руками по бокам, впав в истерику от того, что не удалось выклянчить еду. Но, проведя буквально минуту в крепких объятиях подруги, она уже не вопит, а только едва слышно похныкивает.

Поскольку утешающее поведение имеется не только у бонобо и шимпанзе, я очень обрадовался, когда среди наших сотрудников появился студент, желающий изучать слонов. Наблюдать за крупнейшими сухопутными млекопитающими, известными своим высоким уровнем социального взаимодействия и взаимной поддержки, мы с Джошем Плотником отправились в заповедник на севере Таиланда, где в условиях, приближенных к свободным, живут спасенные от эксплуатации и жестокого обращения индийские слоны. Когда слепой слонихе Джокии требовалась помощь, на выручку неизменно спешила ее ближайшая подруга Мэй Перм, служившая Джокии поводырем. Перекликались они, издавая трубные и рокочущие звуки.

Если Джокию что-то пугало или беспокоило — рев слона-самца или доносящийся издалека шум машин, обе слонихи настороженно расправляли уши и задирали хвост. Иногда Мэй Перм успокаивающе «урчала» и гладила Джокию хоботом или клала его подруге в пасть, обозначая так свое безграничное доверие, ведь для слона нет ничего дороже, чем уязвимый и чувствительный кончик хобота. Джокия в ответ укладывала хобот в пасть Мэй Перм, подтверждая взаимность доверия.

Беспокойство Джокии передавалось и другим слонам, оказавшимся поблизости, — они задирали хвост, расправляли уши, иногда мочились и испражнялись, не переставая при этом утробно урчать. Обступая слепую слониху со всех сторон, собратья окружали ее защитным кольцом.

Джош собрал обширный материал, подтверждающий наличие у этих толстокожих как способности заражаться чужими эмоциями, так и способности утешать. Однако многим это кажется настолько очевидным, что иногда Джошу приходится объяснять, зачем в принципе понадобилось специальное исследование. Ведь и без того всем известно, что слоны обладают эмпатией. Меня такое недоумение даже радует — оно означает, что идея существования эмпатии у животных прочно утвердилась в умах. Однако наука всегда сталкивается на своем пути с огромным недоверием, и любой, кто не хуже меня помнит, как эту идею принимали в штыки, осознает, что без веских доказательств она не укоренилась бы никогда. А она явно прижилась и перешла в разряд таких же общеизвестных истин, как то, что сердце перекачивает кровь, а Земля круглая. Теперь мы даже представить не можем, что когда-то считалось иначе.

Тем не менее и на этом этапе эмоциональную восприимчивость у животных по-прежнему требуется исследовать, чтобы понимать, как она функционирует и при каких обстоятельствах проявляется, поскольку далеко не всегда это бывает эмпатия. Та же Мэй Перм не стеснялась таскать у Джокии еду, пользуясь ее слепотой. Осознание чужой слабости дает нам возможность играть на ней ради собственной выгоды.