«Квадрат живой, царственный младенец»

Фрагмент книги Сары Панкеньер Вельд «Безречие авангарда»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Сара Панкеньер Вельд. Безречие авангарда. Эстетика инфантилизма в русском авангарде. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского Ирины Знаешевой. Содержание

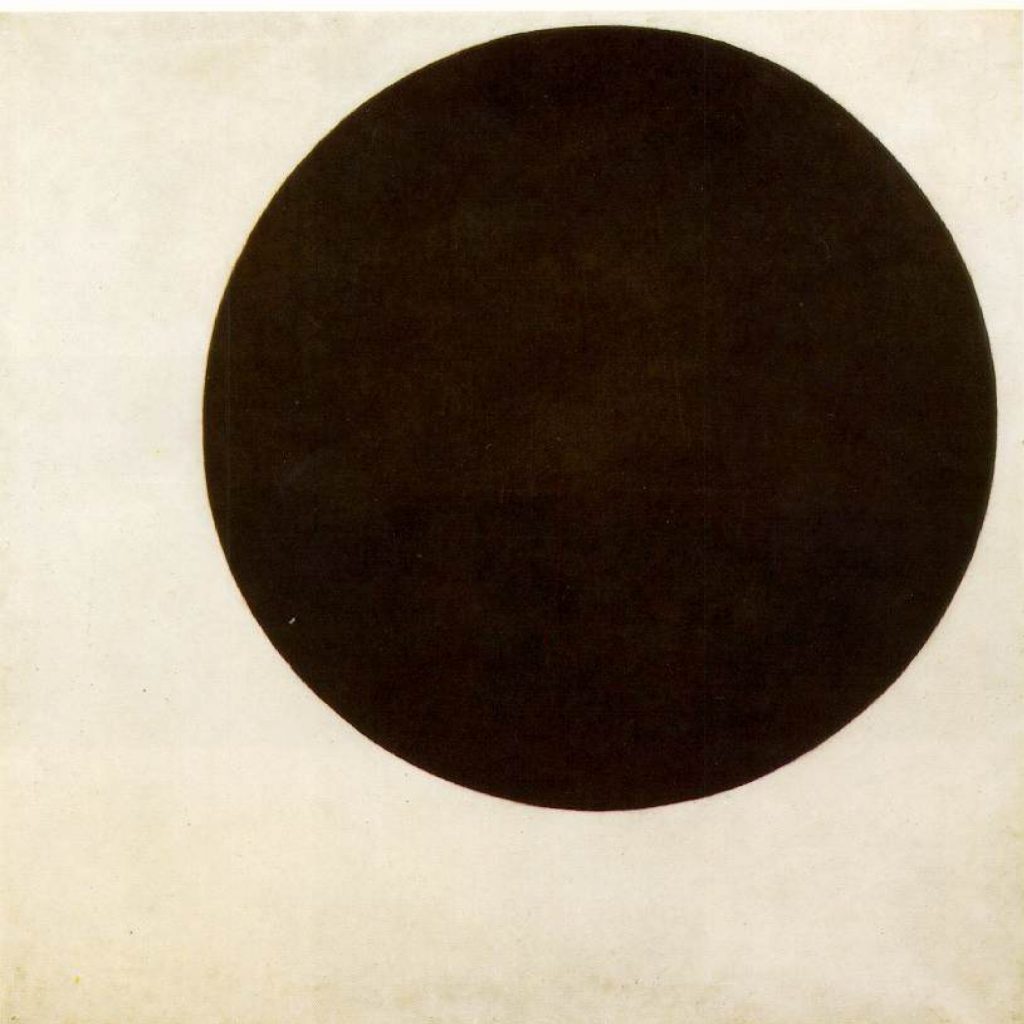

Во многих отношениях творчество Казимира Малевича, такое как картина конца 1920-х годов «Черный круг», представляет собой крайнюю по выражению, если не хронологически, точку авангардистской эстетики. Как и в супрематическом искусстве Малевича, инфантилистский редукционизм формы ведет к самым базовым, наименьшим и фундаментальным компонентам искусства и значения, которые могут быть представлены этим совершенным кругом. Если поэтический язык характеризуется как детский лепет, каракули, колдовство и загадка, то авангард высвечивает инфантильную природу этих базовых компонентов искусства. Если мое исследование было нацелено продемонстрировать, как неопримитивизм Ларионова сводит живопись к детским каракулям, кубофутуризм Кручёных сводит поэзию к младенческому лепету, формализм Шкловского сводит искусство к наивной перспективе и абсурдизм Хармса сводит художественный текст к детскому алогизму, то Малевич предлагает пример инфантилистского упрощения средств в своем крайнем выражении. Как и привычное для Хармса заключительное слово или же инфантильное уведомление Шкловского «конец» в его рассказах для детей, объявляющие, что художественное произведение закончилось и начинается реальность, преувеличенно минималистский дизайн Малевича если и не оказывается хронологическим финалом, но все же ставит точку в истории инфантилистской эстетики. Это ослепляюще темное пятно заключает в себе глубину всепоглощающей сингулярности в черной дыре, но, возможно, также и всеобъемлющее изначальное яйцо, и первозданную клетку, из которой может родиться заново современное искусство и новый подход к смыслу.

Во многих отношениях творчество Казимира Малевича, такое как картина конца 1920-х годов «Черный круг», представляет собой крайнюю по выражению, если не хронологически, точку авангардистской эстетики. Как и в супрематическом искусстве Малевича, инфантилистский редукционизм формы ведет к самым базовым, наименьшим и фундаментальным компонентам искусства и значения, которые могут быть представлены этим совершенным кругом. Если поэтический язык характеризуется как детский лепет, каракули, колдовство и загадка, то авангард высвечивает инфантильную природу этих базовых компонентов искусства. Если мое исследование было нацелено продемонстрировать, как неопримитивизм Ларионова сводит живопись к детским каракулям, кубофутуризм Кручёных сводит поэзию к младенческому лепету, формализм Шкловского сводит искусство к наивной перспективе и абсурдизм Хармса сводит художественный текст к детскому алогизму, то Малевич предлагает пример инфантилистского упрощения средств в своем крайнем выражении. Как и привычное для Хармса заключительное слово или же инфантильное уведомление Шкловского «конец» в его рассказах для детей, объявляющие, что художественное произведение закончилось и начинается реальность, преувеличенно минималистский дизайн Малевича если и не оказывается хронологическим финалом, но все же ставит точку в истории инфантилистской эстетики. Это ослепляюще темное пятно заключает в себе глубину всепоглощающей сингулярности в черной дыре, но, возможно, также и всеобъемлющее изначальное яйцо, и первозданную клетку, из которой может родиться заново современное искусство и новый подход к смыслу.

Как мы видели, для каждой из фигур, обсуждавшихся в этом исследовании, движение в направлении минималистских форм в их практике художественного инфантилизма можно проследить в тот период, который обсуждается на этих страницах, но не на протяжении всей их деятельности или после появления социалистического реализма. Выражаясь более экспансивно, Ларионов упрощает живопись в соответствии с формальными принципами детского рисунка и в конце концов доходит до простых каракулей, искусственно воспроизводящих лучи света, которые достигают сетчатки, делая таким образом значимый шаг в сторону беспредметного искусства. Кручёных упрощает поэзию до младенческого лепета, который отмечен эвфонией и какофонией, сопровождающими вхождение ребенка в язык, и независимую игру ребенка со звучащим языком, и тем самым он безвозвратно отчуждает означающее и означаемое. Шкловский сводит саму природу искусства, литературы и теории к сознательному переживанию их формы, фиксируемой с наивной перспективы, которая воспринимает все остраненным взглядом, тем самым устанавливая основы новой критической теории. Хармс в своих произведениях как для детей, так и для взрослых ограничивает собственное использование языка, каузальность и значение, что напоминает инфантильный язык и детское мышление, приближаясь в этом к детскому алогизму как лучшему средству выражения экзистенциальной абсурдности остраненного субъекта модерности, которым становится некто бесправный, как ребенок. Таким образом, развитие каждой фигуры в течение изучаемого здесь периода следует сходным курсом на деконструкцию, несмотря на родовые границы между литературой, искусством и теорией, которые разделяют их. Как размышляет, оглядываясь назад, Шкловский: «Заумный язык — это язык пред-вдохновения... это до-книжный, до-словный хаос, из которого все рождается и в который все уходит». Он подчеркивает, как именно доязыковое состояние младенцев ознаменовало собой ключевой этап пути развития авангарда.

Казимир Малевич. Черный круг. Около 1923 года. Холст, масло, 105,5 × 106 см, Русский музей, Санкт-Петербург. Copyright © 2022, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург // из книги «Безречие авангарда»

Казимир Малевич. Черный круг. Около 1923 года. Холст, масло, 105,5 × 106 см, Русский музей, Санкт-Петербург. Copyright © 2022, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург // из книги «Безречие авангарда»

В конце концов, инфантилизирующая эстетика русского авангарда двигалась по пути к самоуничтожению и самоаннигиляции. Регрессивное движение инфантильного примитивизма ведет взрослого к ребенку, младенцу и эмбриону, будучи развернуто вспять по отношению к универсальной траектории развития, и беспрепятственно движется вперед, к небытию. Используя инфантильное в качестве образца, авангард исследует пределы искусства, языка и логики и деконструирует восприятие, эстетику и интерпретацию. Исторический контекст революционного времени, в политическом и эстетическом отношении одновременно устремленный вперед и ретроспективный, перекрывается эсхатологическими элементами конца времен, который, в религиозном контексте, предвещает воскрешение, искупление и возрождение. Отсюда символика «воскрешения слова» и неологизм как таковой — «В начале было Слово...». Действительно, современное искусство проходит через детство языка и искусства на своем пути к сингулярности, которая, подобно кротовой норе, открывается в новую эстетическую вселенную.

Если говорить об истории живописи в России, пример Малевича также замыкает круг. Он возвращает к жизни архаические и исконные образцы живописи и в то же время обновляет их в соответствии с веяниями ХХ века. В мире святой иконы древнего православия существовала нерушимая связь между означаемым и означающим, которая составляла единое святое означающее целое. Согласно этой модели, процесс означивания совершался в силу сакральной трансцендентности искусства, а не через процесс интерпретации, связывающий означающее и означаемое. Живопись, литература и теория русского авангарда разрывают эту связь и освобождают форму от смысла, совершая грандиозный виток по спирали и возвращаясь к архаичному искусству. Русский авангард очевидно заимствует у православия отношение к форме, так же как заимствует из платонической традиции идеальной формы. Например, Малевич называет свой квадрат «творением интуитивного разума», как бы безупречно задуманным в уме. Авангардные эксперименты с формой и значением, отдавая предпочтение первой, еще глубже разделяют означающее и означаемое — вплоть до затмения означаемого, уничтожения и стирания его; при этом означающее упрощается до крайности, будучи сдвинуто до минимальных компонентов в разных сферах или же к нулю. Как я утверждаю в своей книге, обращение русского авангарда к инфантильному примитивизму и инфантилистской эстетике необратимо меняет историческое соотношение между формой и смыслом и инфантилизирует искусство до самого его зарождения.

Тем не менее очевидно, что конструкт «младенец/ребенок» парадоксален. Он включает в себя как infans, чье состояние безречия служит репрезентацией доязыкового единства означающего и означаемого и идеального состояния целостности означивания, так и puer loquens, чьи остраняющие и полные игры столкновения с границами языка используются «взрослым» авангардом для того, чтобы подчеркнуть разделение между означающим и означаемым и восстановить осознание процесса означивания. Занимая идеальную позицию до конвенций визуальной и вербальной репрезентации и материализации значения, которая становится безграничным переживанием в произвольном языке, «младенец/ребенок» служит точкой возгорания эстетической революции, освобождающих сил и карнавального разрешения модернистской живописи, литературы и теории. Таким образом, infans, «младенец/ребенок» и ребенок становятся странным Другим, с чьей помощью можно остранить мир искусства, мир взрослых и мир в целом. Коротко обобщая, пример ребенка служит дестабилизации укоренившихся отношений означающего и означаемого и помогает авангарду добиться упрощения формы, бросить вызов условностям значения и коренным образом изменить природу самой интерпретации.

Лепечущий младенец и рисующий каракули ребенок — на грани живописи и языка, визуальной и словесной репрезентации, языка и художественного представления — являют собой потенцию в чистом виде и максимальную выразительность и восприимчивость среди исполненной оптимизма и революционных настроений атмосферы раннего авангарда дореволюционного периода. Между тем трагический взгляд на «младенца/ребенка» как на беспомощную и бесправную жертву, попавшую в ловушку роковых обстоятельств, порождает выразительную метафору, которая находит отклик в последние годы авангарда, когда он все больше инфантилизируется и маргинализируется и, наконец, вытесняется из жизни. Некоторые авторы, например Ларионов, продолжили работу в эмиграции, будучи оторваны от своей привычной среды и аудитории. Кручёных разными путями продолжил свои труды, хотя и перестал быть актуальным, а вместо этого превратился в своего рода анахронизм, постоянного архивариуса раннего авангарда. Шкловский стал объектом значительного давления, официально отказался от своих формалистских взглядов, чем обеспечил себе долгое существование, несмотря на государственный контроль над литературой и искусством. Однако трагическая и безвременная гибель Хармса показывает, насколько высоки были ставки в последние годы существования авангарда.

Вселяющие надежду открытие, оккупация и узурпация «младенца/ребенка» постепенно уступают место признанию тщетности парадоксального стремления дать голос неговорящему, в то время как сам авангард постепенно сдается, признавая бессмысленным парадоксальное стремление даровать голос неговорящему, инфантилизируется, становится бессильным, лишается голоса и замолкает. Но, хотя младенец и представляет собой чистую потенциальность доязыкового единства означающего и означаемого, нечто сконструированное и абстрактное, порожденное крайними проявлениями авангарда, углубляющийся интерес к точке зрения и внутреннему миру ребенка продолжал порождать творчески продуктивную субъектную позицию параллельно с менее радикальными модернистскими экспериментами в других сферах. Тем не менее в России потенциал инфантильной позиции субъекта для выражения страданий, свойственных состоянию неговорения, применим не только к лишенному прав ребенку, но и к писателю, чей творческий путь подошел к концу, навсегда остановленный в развитии и оборванный, в некотором смысле, в его младенчестве.

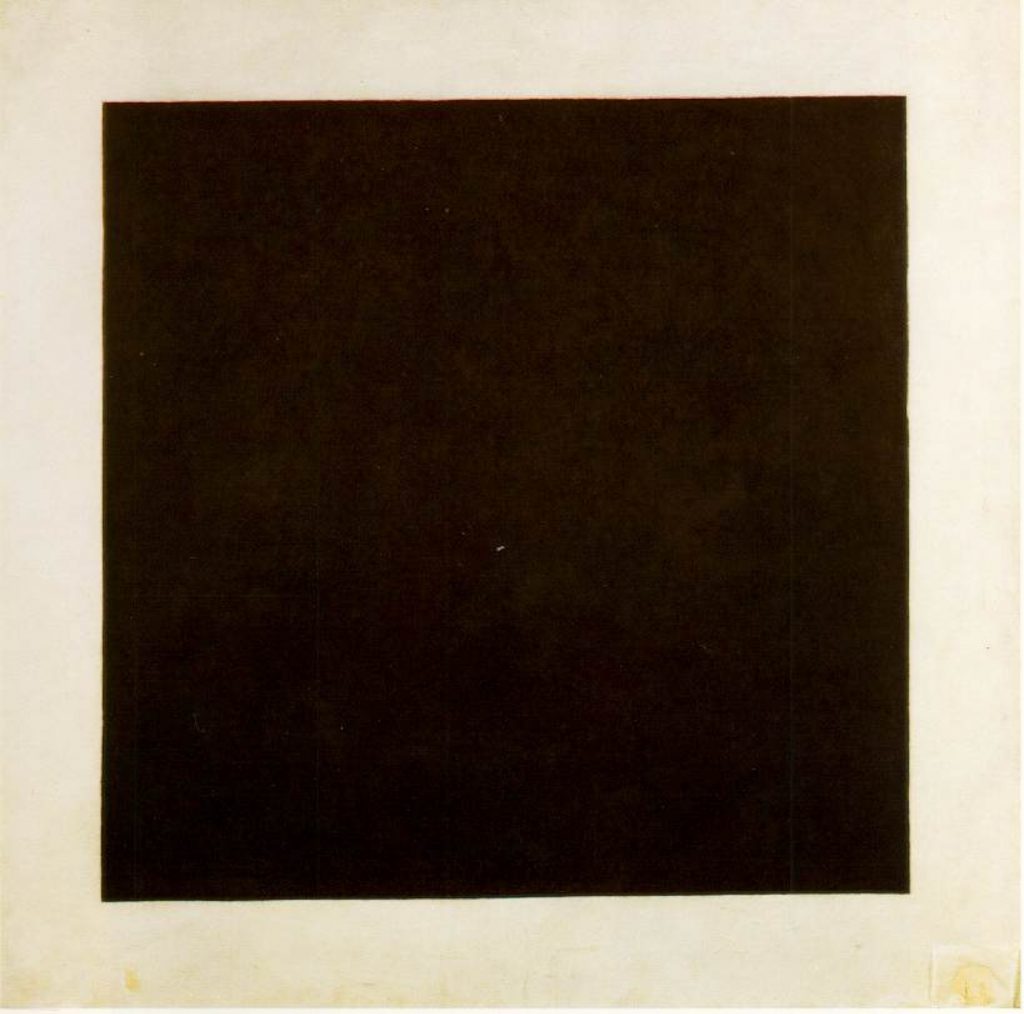

В эстетическом отношении упрощение формы, нашедшее воплощение в художественных артефактах того времени, экспоненциально увеличивает интерпретативный потенциал, поскольку отделяет означаемое от означающего, продлевает процесс означивания и требует изощренной и интерактивной интерпретации современной аудитории. Означающее получает преимущество перед означаемым, которое ценилось трансцендентным взглядом на искусство, по мере того как форма становится новым образцом и основной чертой искусства модерна. Конечной целью эстетики авангарда, как показывает Малевич, является инфантилизация искусства. Однако это упрощение формы и сведение к минимуму компонентов дает и большую глубину. Когда Малевич загоняет искусство в угол, сводя его к простому квадрату, и выставляет его наподобие православной иконы в «красном углу» выставочного зала, он выражает глубокое благоговение перед формой, искусством и трансцендентным смыслом, и в то же время он заменяет православное поклонение означаемому целому, предпочитая означающее с открытым финалом. Форма теперь преобладает над смыслом, тогда как раньше смысл превалировал над формой. Так же, как и авангард в целом, Малевич символически и революционно переворачивает исторические отношения формы и смысла, означающего и означаемого, возвращая художественное развитие к нулю.

Казимир Малевич. Черный квадрат. Около 1923 года. Холст, масло, 106 × 106 см, Русский музей, Санкт-Петербург. Copyright © 2022, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург // из книги «Безречие авангарда»

Казимир Малевич. Черный квадрат. Около 1923 года. Холст, масло, 106 × 106 см, Русский музей, Санкт-Петербург. Copyright © 2022, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург // из книги «Безречие авангарда»

Таким образом, в этой книге утверждается, что инфантильный примитивизм и развитие инфантилистской эстетики помогают развить движение к глубокому минимализму, когда искусство становится лишь рамкой для простой глубины минималистской формы. Малевич также демонстрирует намеренную и сознательную инфантилизацию искусства, когда размышляет об эволюции живописи в статье «От кубизма и футуризма к супрематизму». Он называет квадрат «лицом нового искусства» и «первым шагом чистого творчества в искусстве». Сведя живопись к этому наиболее базовому компоненту, к простой форме рамы, которая ее ограничивает, Малевич рассматривает квадрат как лицо новорожденного искусства в его младенчестве. Он использует метафору «первых шагов» ребенка, чтобы выразить неуверенные начинания и базовые действия, знаменующие начало этого нового художественного пути. Однако его сознательное отождествление квадрата с детством нового искусства становится наиболее очевидным, когда он заявляет: «Квадрат живой, царственный младенец», возвращаясь на новом витке к истории изображения святого младенца на православных иконах. Подобным образом в письме к М. В. Матюшину он называет квадрат «зародышем всех возможностей», подчеркивая интерпретативную плодотворность самого раннего существования. Таким образом, слова Малевича свидетельствуют о том, что его самое известное произведение, наглядный манифест авангардного искусства, причастно к широко распространенному инфантилизму авангарда.

Примечательно, что «царственный младенец» — это единственный младенец, у которого есть царское право и власть, позволяющая выйти за пределы бесправия неговорящего субъекта. «Царственный» — это в том числе «имперский». Детское искусство, детский взгляд, детское слово и детское мышление, возведенные на трон инфантильным примитивизмом и инфантилистской эстетикой русского авангарда, продемонстрировали проявления далеко идущего империализма. Взойдя на трон современного искусства и авангарда, этот царственный младенец претендует на будущее как на принадлежащее ему и стремится расширить свое господство над современной эпохой, объявленной с самого начала «веком ребенка».

С воцарением квадрата Малевич провозглашает: «Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым». Он справедливо признает переход живописи в чистую абстракцию или «беспредметное» искусство; впрочем, и превозносимая Малевичем «чистота» заслуживает определенных скептицизма и настороженности. Столь крайняя в выражении риторика раскрывает стремящиеся к единству и тоталитарные смыслы авангардного искусства, как утверждает Гройс в «Рождении социалистического реализма из духа русского авангарда». Следуя этой логике, можно предсказать рождение соцреалистического героя-ребенка из духа авангардного инфантилизма, где обращенное вспять возвращение авангарда к младенчеству проходит через самоуничтожение на пути возрождения в ином облике в новом советском мире.

И в самом деле, в однородной черноте и острых гранях «Черного квадрата» и революционном духе «Красного квадрата» Малевича мы видим тоталитарные смыслы стерильного искусства, где стирается человеческая индивидуальность, подобно тому как «младенец/ребенок» подвергается деперсонализации до такой степени, что становится абстрактным конструктом и минимальной геометрической и математической исходной точкой. Об уплощении человека до двух измерений и чистой геометрии свидетельствует дополнительный подзаголовок «Красного квадрата»: «Живописный реализм крестьянки в 2 измерениях» (1915). Геометрическая формовка ребенка и призыв под знамена революционной целесообразности, так же как и угроза поглощения и уничтожения, проясняет стихотворение Маяковского «Сказка о красной шапочке», включенное в сборник «Для голоса» в оформлении Эль Лисицкого. Он предупреждает: «Когда будете делать политику, дети, / не забудьте сказочку об этом кадете», с отсылкой к тому, что кадета съели волки — волки революции. Подобные жестокие и воинственные коннотации возникают в других касающихся революции работах авангардного художника Эль Лисицкого, в том числе в иллюстрированной книге «Супрематический сказ про два квадрата» (1922), в которой два квадрата, черный и красный, используются для того, чтобы рассказать историю о революции «всем / всем / ребятам». Оба этих произведения и подобные им обращены к детям и инфантилизируют аудиторию революционного и авангардного искусства. Как и в пьесе Введенского, в уравнительной эстетике авангардного инфантилизма все рассматриваются как дети, независимо от их возраста.

Хотя необычайно богатый и получивший реальное воплощение пример России приводит к революционным крайностям и движется в направлении объединения всех направлений перед лицом все более мрачного исторического и политического контекста, новые творческие территории, освоенные в ходе исследований авангардистами пространства детского искусства, языка, восприятия и мышления, продолжают изучаться в ХХ веке другими модернистами, которые видели особый творческий и языковой потенциал в сознании ребенка. Современные поиски общности происхождения также объясняют применимость результатов этого исследования в более широком европейском контексте, где, как упоминалось ранее, детское искусство вдохновило модернистских художников-новаторов, таких как Пикассо, Клее и Миро, а детский язык и сознание стали образцами для подражания для писателей-новаторов, таких как Пруст, Вульф и Джойс. Коротко обобщая: пример России исключительно богатый, всеобъемлющий, созидающий и убедительный, но все же выводы, сделанные в этом исследовании, не должны ограничиться рамками, заданными в одной этой книге. Хотя она сосредоточивает внимание на четырех тесно взаимосвязанных авангардных движениях, определяющих некую траекторию, ряд базовых черт модернистской практики инфантильной эстетики оказываются универсальными. Действительно, перефразируя Шкловского, можно утверждать, что инфантилизм есть почти везде, где есть модернистская эстетика.

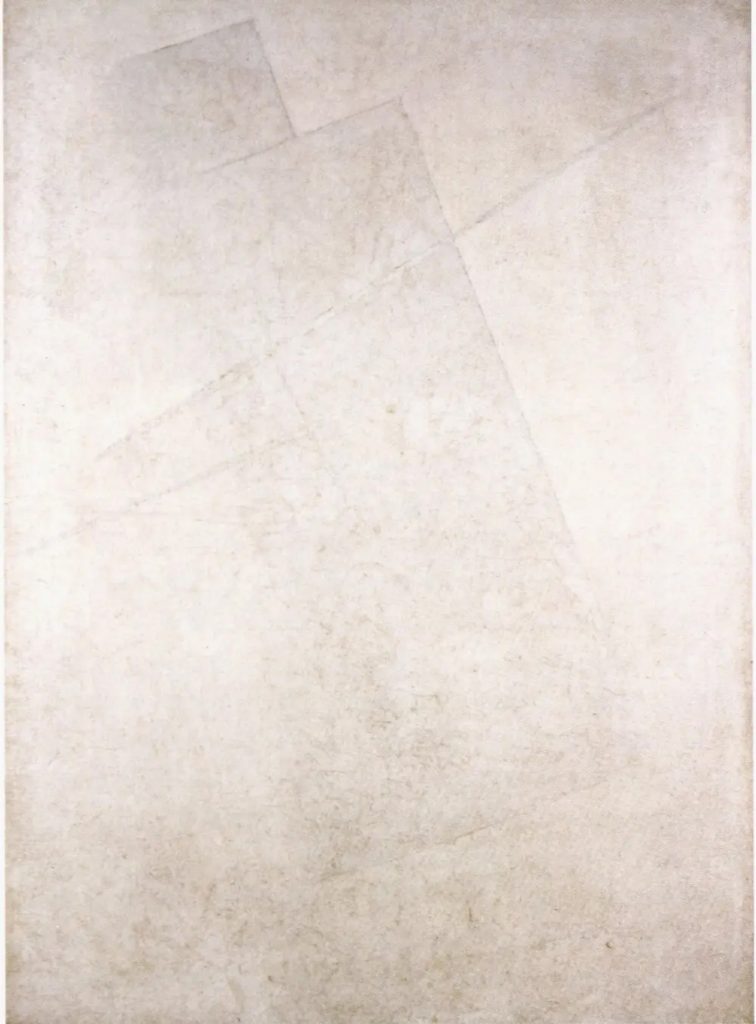

Казимир Малевич. Исчезающие белые поверхности. 1917–1918 годы, Стеделейкмюсеум, Амстердам, Нидерланды // из книги «Безречие авангарда»

Казимир Малевич. Исчезающие белые поверхности. 1917–1918 годы, Стеделейкмюсеум, Амстердам, Нидерланды // из книги «Безречие авангарда»

И если поначалу может возникнуть впечатление, что искусство движется в направлении самоуничтожения, неуклонно ведет к нулю, тем не менее в стерильной пустоте пребывает животворная сила. Даже холст, кажущийся белым, скрывает бледные пятна большей и меньшей белизны и несет приглашение зрителю участвовать в построении смысла, выходя за раму картины и вступив в определяемое ею пустое пространство. Даже если в результате крушения творчества и эстетической революции искусство, язык, форма и значение прекратили существовать во множестве измерений, живописное полотно вроде «Исчезающих белых поверхностей» Малевича (1917—1918) раскрывается в новые измерения. Будучи радикально инфантилизированным, искусство практически самоуничтожилось; оно перевернуло акт интерпретации, сделав произведение искусства негативным пространством, тогда как мир вокруг него становится искусством. Это заставляет зрителя перевернуть свою перспективу и принять новую идею того, что такое искусство, шагнув в пространство рамы, пройдя сквозь зеркало и бросив вызов отсутствию интерпретаций — туда, где заново рождается искусство. После инфантилизации и деконструкции искусства аудитория авангарда должна была заново научиться смотреть на искусство взглядом младенца, взаимодействовать с ним, участвовать в воссоздании искусства, языка и смысла. Таким образом, аннигиляция искусства через его приравнивание к младенчеству ведет также к его возрождению и воскресению. Действительно, подобно первозданному хаосу и черноте космоса, пустота белизны содержит в себе все и ничто, смерть и рождение. Это полная возможностей тишина невысказанного и голос неговорящего субъекта, пространство до смысла и первичный источник всего искусства.