Кричите нам, что нужно из продуктов

Отрывок из книги Михаила Бирюкова «Фёдор Модоров: боец изофронта от революции до оттепели»

Михаил Бирюков. Фёдор Модоров: боец изофронта от революции до оттепели. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание

|

Решив уехать в Мстёру, Модоров едва ли надеялся найти на родине тихую гавань — он знал, что там происходит. Во Владимирской губернии, как и всюду, нарастала неразбериха. Земства — местные органы власти, пережившие падение Временного правительства, — делили власть со слабыми Советами. Мстёра тоже находилась в этом состоянии неопределенности. Здешний Совет крестьянских депутатов до Октябрьского переворота существовал как политический клуб, где недавние фронтовики, отбившиеся от домашних занятий, уставшие, озлобленные, распропагандированные большевиками, читали газеты и вели досужие разговоры. Воодушевившись известиями из Петрограда, они активнее начали наступать на земцев. Когда Модоров во второй половине января 1918 года появился в Мстёре, там уже фактически было двоевластие. Молодой художник с любопытством и растущим азартом наблюдал за хроникой текущих событий. Свое настроение в позднейших воспоминаниях он назвал «революционным задором». Модоров недолго оставался сторонним наблюдателем и вскоре примкнул к Совдепу. Двадцать четвертого марта 1918 года волостные гласные и члены управы выступили с совместным заявлением, отказавшись продолжать работу в условиях недоверия и травли. Следом состоялось общее собрание граждан Мстёры. На нем председательствовал Модоров. Заслушав земцев, жители приняли их отставку и одобрили передачу властных полномочий Совету. В тот же день Модоров отправил ректору ВХУ прошение об отпуске «на родину по домашним обстоятельствам» до конца учебного года. Двадцать шестого марта его единогласно избрали председателем исполкома, а вскоре он возглавил Мстёрский волостной совет.

Владимирская губерния была тогда на военном положении по причинам внутреннего характера. Хлебная монополия, введенная большевиками, дезорганизовала товарообмен, стремительно превратив продовольственный дефицит во всероссийское бедствие. Совнарком понуждал губернии собирать деньги с каждого едока, чтобы отправлять их в Москву для централизованной закупки хлеба в Сибири. На местах, не доверяя этим призывам, заводы, фабрики, волости и уезды снаряжали собственные хлебные экспедиции. Им грозили революционным судом, перехватывали в пути их вагоны и баржи. Десятки тысяч мешочников пробирались через красноармейские заслоны на юг и восток, надеясь на русское авось. Ждать им было нечего: в воззваниях с призывами о помощи самым нуждающимся голод уже бытийно именовали царем-голодом.

|

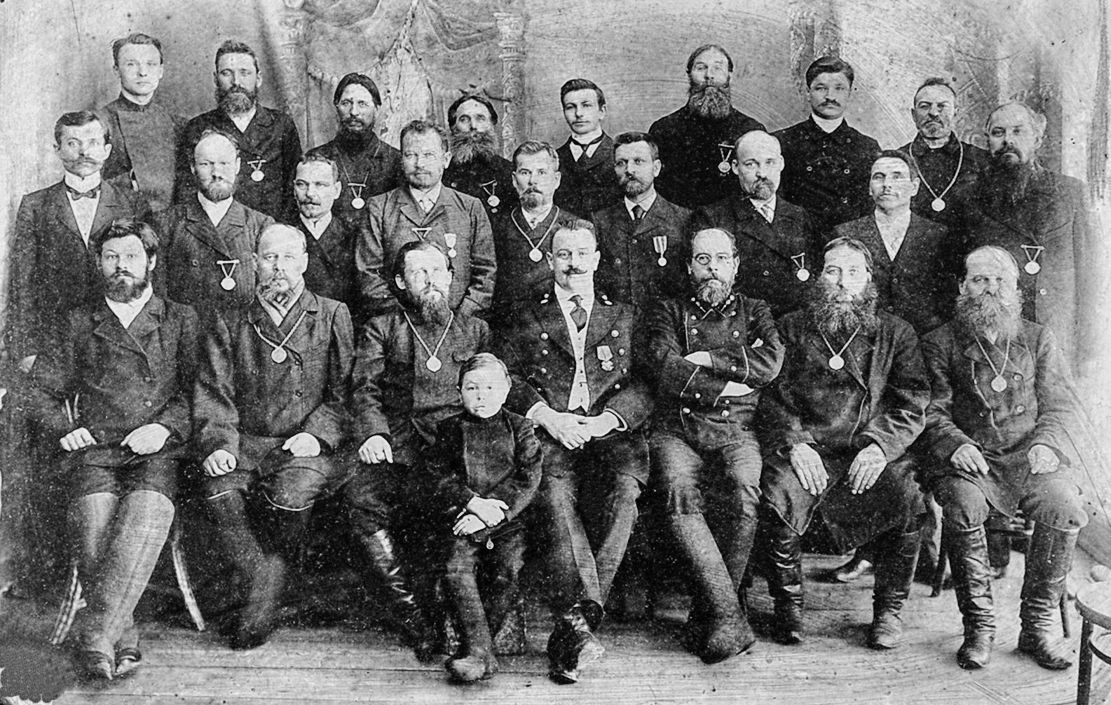

Групповое парадное фото земских служащих Мстёры. Мстёра. Фото И. Шадрина. Начало ХХ в. Мстёрский художественный музей |

Как всегда в лихую годину, распространялись слухи, одни страшнее и нелепее других. Они порождали желание найти виновников несчастий. Злая молва, жажда справедливости сбивали людей в страшные толпы, готовые чинить суд и расправу. В середине марта крестьяне из окрестностей Владимира наводнили город. Народ громил административные здания, требуя немедленной раздачи продуктовых запасов. Председатель губисполкома бежал; порядок восстанавливали отряды красногвардейцев. В Вязниках Совет рабочих депутатов убедил горожан выступить против заведующего продовольственным отделом управы. В результате вечером у здания управы собрались около двухсот человек, вызывая чиновника на улицу. «Объяснения и убеждения г. Обидина, вышедшего к толпе... ни к чему не привели», а «какие-то подозрительные... личности стали наэлектризовывать толпу разговорами о том, что на квартире г. Обидина имеется масса продуктов...» Люди требовали обыска, и «некоторые... позволили себе хватать его за руки...» Окружив чиновника, повели его в милицию, потом к нему домой, где, перевернув все вверх дном и ничего не обнаружив, наконец оставили несчастного в покое...

Фёдор Модоров в новой должности оказался перед необходимостью решительного действия, которое послужило бы на пользу землякам и выгодно продемонстрировало его программу на фоне бездействия предшественников-земцев. Ремесленная Мстёра, хлеба не сеявшая, всегда его покупала, но деньги теперь обесценились. Идти, чтобы выместить на ком-то свой гнев, местным жителям было некуда, и он аккумулировался в слободе. Нервная обстановка с часу на час грозила разрядиться бедой. Модорову помог случай. На железнодорожной станции застряли два вагона с мукой, предназначавшейся соседнему поселку Южа. Тридцать первого марта на пленарном заседании Мстёрского совета приняли решение о реквизиции груза и готовности защищать его вооруженной силой. Жители Южи в свою очередь выслали на станцию боевой отряд. Между соседями чуть не разыгралось настоящее сражение. Кровопролития удалось избежать благодаря вмешательству председателя уездного совета. В итоге муку разделили поровну. Модоров не накормил земляков, зато мгновенно заработал авторитет. В нем увидели защитника интересов слободы, готового ради этого и на крайние меры.

С первых дней Модорову пришлось решать насущные, неотложные вопросы. Вначале он, вполне доверяя тому, что говорили сверху, много сил положил, чтобы получить продовольственные наряды. Затем его сотрудники безуспешно пытались обменять эти бумажки на продукты. В середине апреля 1918 года Модоров отправил делегатов в соседние уезды для закупки картофеля. Он завизировал сопроводительную бумагу, которая должна была помочь осуществлению их миссии: «Товарищи граждане! Просим вас войти в наше тяжелое положение. Умоляем вас помочь нам. Окажите возможное содействие в приобретении картофеля нашими делегатами. Население наше, в количестве пяти тысяч душ, не имеет положительно никаких запасов и голодает. Кроме того, наступает время посева. Нам необходимо иметь семена, которых у нас нет. Помогите, товарищи, своим братьям!»

Через несколько недель Мстёрский совет командировал очередных представителей в хлебородные губернии. Их снова снабдили обращением к «чаемым добрым людям», которые захотят войти в бедственное положение мстерян, но его эмоциональный градус был заметно выше. Модоров приводит в документе для убедительности нормы выдачи хлеба по месяцам: «...мы получили... за январь — 3 фун<та>, за февраль 3 фун<та>, за март 5,5 фунта... Помогите! Спасите нас, товарищи, от голодной смерти...» При этом речь, конечно, шла не о благотворительности, а об обмене на хлеб необходимых товаров. «Кричите нам, — писал Модоров, — что нужно из продуктов, которых нет у вас, и мы будем здесь представителей ваших снабжать».

Глубина общего кризиса не оставляла шансов на ощутимые сдвиги: национальные масштабы голода нельзя было одолеть личной энергичностью, ответственностью, преданностью делу. Ни с чем возвращались в Мстёру из хлебородных губерний продовольственные эмиссары ее новой власти. Безрезультатными оказывались обращения Модорова к уездному и губернскому начальству. В отчаянии он даже предложил своим товарищам консолидировать вязниковские волости и через голову уездного совета требовать у губернии «пересмотра общего плана доставки продовольствия». Если бы такой демарш осуществился, он, без сомнения, был бы оценен как контрреволюционный со всеми вытекающими последствиями для инициатора. Потеряв надежду добиться толку от владимирских властей, мстеряне начали «сепаратные» переговоры с нижегородцами о том, чтобы включиться в их товарообмен с поставщиками хлеба, предлагая им «фольгу, клепку, гладевское белье и иконы». А пока суть да дело, на летнего Николу Модоров вынужден был раздавать жителям слободы жмыхи — стратегический запас своего продовольственного отдела.

Нарастающему хаосу и тотальному дефициту центральная власть противопоставила фискальный гнет с регламентацией всех сторон жизни. Такая политика для торгово-ремесленной слободы была «нож острый».

Совет, который возглавил Модоров, состоял из уважаемых людей Мстёры. В нем не было бедняков. Председатель опирался на тех, кто и прежде имел влияние в слободе. Часть депутатов входила в состав упраздненного волостного земства. Из документов видно, что первым порывом Модорова стало стремление защитить местных предпринимателей от контрибуций. Он наивно полагал, что для этого достаточно привести аргументы. Жизнь, однако, быстро освобождала от иллюзий. «...Хлопоты наши не увенчались успехом, — докладывал Модоров своим товарищам, — и контрибуцию надо платить 1 апреля. Нами было ходатайство об отсрочке вышеназванного налога... Все отклонено. Теперь <в> нашей обязанности... собрать эти деньги к указанному времени». Совету оставалось лишь позаботиться о том, насколько справедливо революционное тягло будет распределено между гражданами. В слободе, где каждый приходился другому братом или сватом, это было очень деликатной задачей.

Согласно декретам большевистского правительства, Мстёрский совет санкционировал все перемещения жителей слободы и их хозяйственную активность. Бумага с печатью сопровождала каждый шаг освобожденного революцией гражданина. Модоров, оказавшись у этого «шлагбаума», не злоупотреблял полномочиями. Наоборот, понимая, что нельзя заглушать деловой пульс Мстёры, всеми силами способствовал оживлению предпринимательства. Но и отменить всероссийскую бумажную канитель было не в его силах. Поэтому приходилось согласовывать покупку пары бутылок денатурата или отправку «по водному пути до Елабуги 20 старых мешков».

Реальность скоро погасила первый порыв мстёрского председателя разом все изменить к лучшему. Она же послужила ему школой, убедившей, что в дни революции успеха можно добиться только революционными методами. Модоров увидел источник выживания во внутренних резервах Мстёры, которые и следовало вскрыть, действуя максимально решительно. В условиях борьбы за кусок хлеба председатель исполкома научился реквизировать, национализировать, нормировать, распределять... К матери Модорова зачастили ходоки, увещевавшие ее «по-хорошему» окоротить сына. Вспоминая прошлое, Модоров рассказывал, что на исходе апреля 1918 года на него готовили покушение. Этот сюжет отразил протокол закрытого заседания Мстёрского совета от 24 апреля. Из него следует, что некто Гурьянов, будучи в подпитии, на глазах у мстёрской публики, гулявшей по случаю Пасхи, предпринял «поползновение оскорбить Модорова действием»; при этом он ругался зазорными словами, обещая «высадить и побить Совет». Разобрав происшествие, депутаты пришли к заключению, «что гражданин Гурьянов напал на т<оварища> Модорова <не как> на гражданина селения вообще, но как на представителя местной власти». Через несколько дней по делу Гурьянова арестовали еще несколько человек; все они были отправлены в губернский Владимир. Документ слегка снижает драматический пафос, который впоследствии в воспоминаниях Фёдора Александровича сгустило время. Бесспорно одно: Модоров многих раздражал в своей общественной роли. Вероятно, были и другие похожие эксцессы. Вместе с молвой, слухами они формировали вокруг главы Совета весьма тревожную атмосферу. Насилие вообще перестало быть чем-то сверхъестественным. Обычными сделались ограбления и вооруженные нападения. Инцидент побудил Совдеп Мстёры обратиться в уезд с просьбой помочь создать в слободе красногвардейский отряд.

Несмотря ни на что, Модоров продолжал гнуть свою линию, находя опору в общественном одобрении активной части населения. Когда не удавалось разрешить проблему собственными силами, не стеснялся адресоваться к высшей власти напрямую. Летом, апеллируя к правительству в разрешении спора с губернским начальством, Модоров приехал в Москву и добился приема у Г. И. Ломова (Оппокова) и Н. И. Бухарина. «Они меня расспрашивали обо всем не один час, — вспоминал Федор Александрович, — и даже удивлялись, как это: художник и — председатель волисполкома; и говорили между собой, что надо бы показать этого председателя Ильичу». Причина обращения к важным лицам Совнаркома была вызвана необходимостью утвердить свою правду в самом резонансном деле за всю скоротечную историю его властных полномочий. В поисках источников пополнения волостного бюджета Модоров 16 июня на общем сходе граждан Мстёры провел решение «по обложению имущего класса налогом для сбора сумм на образование общественного фонда». Специальная комиссия пришла к выводу, что фонд должен составить 50 тысяч рублей, и персонально распределила между «имущими» гражданами финансовую нагрузку. Примерно в это же время был введен четырехпроцентный налог на все товары, исходящие из Мстёры. Он лег дополнительным бременем на фабрики и кустарные мастерские. Такое законодательное творчество в условиях дефицита легитимности новорожденной власти, с одной стороны, вполне соответствовало духу революции, а с другой, уже могло ее компрометировать. Центр пытался бороться с широко распространившейся практикой контрибуций, которую сам же внедрил и за которой часто скрывались обыкновенные грабежи. Соответствующие циркуляры рассылались в губернии и уезды. Поэтому владимирское руководство начинания мстёрского председателя не поддержало. «Губсовнархоз отменил наши решения, — писал Модоров. — Я немедленно поехал в Москву...» Кто-то сказал ему, что членов правительства надо искать в «Метрополе». На фасаде фешенебельной гостиницы, облюбованной комчиновниками, красовался лозунг: «Мир хижинам, война дворцам». В результате многочасового разговора с Ломовым, Бухариным и «другими товарищами» о жизни Мстёры налог утвердили. Дали записку в Наркомат внутренних дел, откуда были сделаны звонки во Владимир и Вязники. На руках у Модорова осталась бумага, санкционировавшая его фискальные инициативы. С ней он поспешил на следующий же день домой и «даже не зашел в Третьяковку, которую... так любил».

|

Преподаватели Мстёрской иконописной школы-мастерской. Стоит заведующий школой З. С. Шмелёв. В центре И. В. Брягин (?). Фото неизвестного автора. 1913–1915. Владимир. Сапожковский краеведческий музей |

Маленькие победы, которые глава Мстёрского совета одерживал на своем беспокойном посту, не укрепляли его решимости продолжать начатое дело. Когда романтический флер новой роли несколько потускнел в жестком излучении будней, он затосковал о другой, более органичной жизни. «Я начинал уже думать о том, что необходимо реорганизовать иконописную школу в художественно-промышленные мастерские», — написал Модоров в своих воспоминаниях, не особенно заботясь, чтобы читатель понял его мотивацию... Речь шла о той самой школе КПРИ, которую он окончил в 1906 году. Ею уже давно заведовал ученик Репина, художник Захар Степанович Шмелёв. Под его началом работали три педагога, одним из которых был старый учитель Модорова И. В. Брягин. В начале 1918 года в школе обучались 45 детей. После Февральской революции дела всех образовательных заведений КПРИ пошли под гору. Прежде всего, закончились деньги — в Мстёре их не видели около шести месяцев. На многочисленные запросы Шмелёва о помощи Комитет не отвечал. В очередном письме в Петроград заведующий указывал, что «положение мастерской день ото дня прогрессивно обостряется» и он «всякими способами, как умел, удерживал педагогический персонал о соблюдении порядка школьных занятий». Ситуация для Шмелёва усугублялась плохими отношениями с Модоровым. Председатель Совдепа весной 1918 года был озабочен отнюдь не «хлебом единым». Мечтая организовать в слободе гимназию, рассматривал в качестве одного из вариантов ее размещения здание иконописной школы.

|

Учителя и первые выпускники Мстёрской школы II ступени, открытой Ф. А. Модоровым. 1920. Из собрания Т. Е. Котковой |

Волостное образование курировал Михаил Михайлович Исаев. Он был из тех диковинных людей, кого мятежное время прибило к берегам бывшей иконописной столицы. В довоенном прошлом приват-доцент юридического факультета Петербургского университета, недавно демобилизовавшийся боевой офицер и неплохой художник-любитель, он переехал в Мстёру во главе маленькой колонии. Кроме семьи Исаева в нее входили сестра писателя Леонида Андреева Римма Николаевна, писательница Вера Евгеньевна Беклемишева с мужем, известным литературным деятелем Соломоном Юльевичем Копельманом, и сыном Юрием.

Няня Беклемишевых, мстерянка родом, фактически спасла своих господ и их друзей, указав им путь эвакуации из революционного Петрограда. Столичные интеллигенты, кое-как наладившие на новом месте быт с коровой и огородом, пытались жить привычными интересами: объединили вокруг себя молодежь, вдохновили ее на издание литературно-художественного журнала; предложили председателю Совдепа свои услуги в организации гимназии и Народного дома. У Модорова особенно тесное сотрудничество сложилось с Исаевым. Энциклопедически образованный, необыкновенно упорный в достижении целей, Михаил Исаев на первых порах стал главным советчиком и опорой для молодого художника-администратора.

Летние хлопоты об устройстве гимназии привели Модорова в Наркомпрос. Там произошла случайная встреча со старыми знакомыми — Ольгой Розановой и Александром Родченко. Оба служили под началом Давида Штеренберга в отделе изобразительных искусств (отдел ИЗО). Розанова возглавляла подотдел художественной промышленности, Родченко был ее заместителем. К этому времени отдел ИЗО уже развернул амбициозную программу обновления художественной жизни в стране, и важнейшее место в этой программе занял вопрос об изменении старых форм образования.