Каждая мелочь, придуманная Творцом

Фрагмент повести Фридриха Горенштейна «Астрахань — черная икра»

В издательстве «Захаров» выходит сборник прозы Фридриха Горенштейна (1932–2002), в который вошли повести «Попутчики», «Астрахань — черная икра» и «С кошелочкой». С удовольствием публикуем фрагмент этой книги замечательного писателя и сценариста, работавшего с Андреем Тарковским, который для «Горького» любезно предоставил составитель книги Юрий Векслер.

Фридрих Горенштейн. Попутчики. С кошелочкой. М.: «Захаров», 2020

...Утром узнаю три взаимосвязанные новости. Первое — приехала дочь Ивана Андреевича, Светлана, в сопровождении старой няньки, командированной, очевидно, чтоб блюсти ее честь. Вторая — меня приглашают на флагман. И третья — Иван Андреевич заболел, лежит с тяжелым обострением геморроя.

...Утром узнаю три взаимосвязанные новости. Первое — приехала дочь Ивана Андреевича, Светлана, в сопровождении старой няньки, командированной, очевидно, чтоб блюсти ее честь. Вторая — меня приглашают на флагман. И третья — Иван Андреевич заболел, лежит с тяжелым обострением геморроя.

Геморрой — болезнь стыдная и комичная, в отличие от сердечной недостаточности. Официальные медицинские бюллетени ответственных работников ее не упоминают. А между тем в наш безмускульный век геморрой давно уже охватил широкие слои парт- и госкабинетчиков, оставаясь в то же время традиционной болезнью интеллигенции. И беда в том, что, на мой взгляд, современная медицина не обладает эффективными методами лечения этой болезни с ее периодическими, в духе женского менструального цикла, кровотечениями из области заднего прохода, ведущими к малокровию, расширенным венам, наружным и внутренним подкожным шишкам, чрезмерному оттоку крови к печени и прочее, и прочее. Читатель, конечно, догадался, откуда у меня столь специальные знания в этой области. Все мы вышли из гоголевской «Шинели», а значит, все в большей или меньшей степени страдаем геморроем. Я, кстати, в меньшей, но у меня есть приятель — замечательный, популярный артист, — так он в большей. Особенно после исполнения ролей в инсценировках по Достоевскому, который сам тщетно пытался излечиться от геморроя холодными компрессами. Нет, здесь, особенно в тяжелых случаях, может помочь только нож хирурга, ибо бывают и смертельные исходы от заражения крови. Вот вам и комическая болезнь. Конечно, как во всякой болезни, необходимо лечить не следствия, а причины. Причины же не в заднем проходе, а в брюшной полости от малоподвижной жизни, жирной и острой пищи, крепких напитков. Ну и, конечно, всевозможных волнений, перевозбуждений. В частности, Ивана Андреевича как раз и уложило последнее обстоятельство, связанное с внезапным прибытием начальства. С бурей по службе.

Однако нынешнее утро было тихим, ласковым, щадящим нервы. Я бы сказал, диетическое утро. Солнце нежарко, ветерок нежно, по-детски касается лица, водная гладь практически неподвижна. Охотничьи и рыболовецкие страсти улеглись, по крайней мере временно, и птицы плавно кружат над камышами, рыба играет: выскочит, плеснет — и назад, в охраняемые законом воды заповедника.

Хорошее волжское утро, и благодарю Тебя, Господи, что мне довелось это утро увидеть. А то ведь по разным причинам оно для меня не существовало бы. Если бы вчера утонул либо если бы сегодня уехал на рассвете. Бычков обещал договориться, чтоб меня на катере к ближайшей сельской пристани подбросили вне заповедника. Там дождусь колесного рейсового пароходика в Астрахань. Подсчитал деньги, оставшиеся после кражи Томочкой моего бумажника. С трудом, экономно, но до Москвы доехать можно. Если от аэропорта не на такси ехать, а на общественном транспорте.

Такие планы строил, но потом передумал. Все вокруг уж надоело, и на Ивана Андреевича смотреть не хотелось, уехал бы, не попрощавшись. Однако чего-то, чувствую, не досмотрел, какого-то последнего взгляда не бросил и точку не поставил. А чего стоит огромное сочинение, переполненное мыслями, чувствами, образами, описаниями природы, если нет последней, вовремя, не раньше и не позже, поставленной точки, вам любой, первый же встречный гений объяснит, любой авторитет в области пера. Ибо последняя точка — это узелочек, связывающий нить, на которую все творение нанизано.

Сам Творец уж на что славно поработал: и небо с царством пернатых, и океан с полчищами рыб, и зéмли со зверьем, и насекомых во всех сферах обитания создал. Каждую мелочь Творец придумал — от орла до клопа постельного. Однако последний узелочек сотворил из мужского ребра. Правда, у Творца для ваяния под рукой был Адам, а у меня — Иван Андреевич.

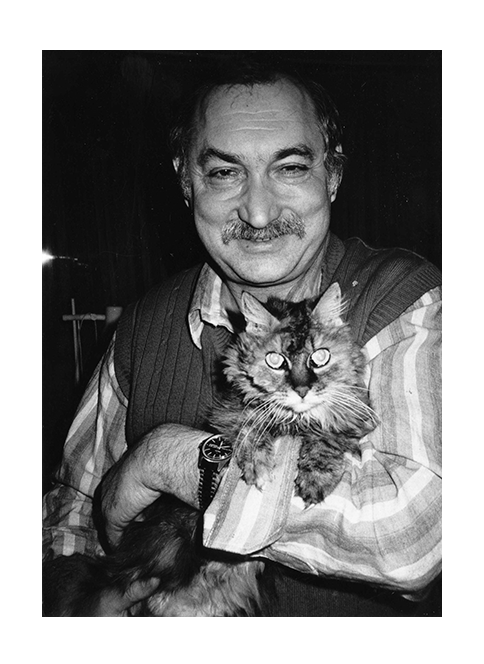

Фридрих Горенштейн с котом

Фридрих Горенштейн с котомВаяние, или скульптура, — особый вид искусства, для которого главным сюжетом служит человеческая фигура. Мир животных и растений занимает в нем второстепенное место. Но, как бы ни рассматривать фигуру Ивана Андреевича — в полный рост в виде скульптуры или голову и часть груди в виде бюста, — ясно, что изваять по подобному образцу не то что Венеру, но даже средней руки провинциалочку невозможно. Да и материал уцененный. Не слоновая кость, а столовая кость, то есть бычье ребро по двадцать шесть копеек за килограмм.

Связь даже и не половая, а чисто приятельская с молодой некрасивой женщиной для меня мучительна. Все время как бы стараешься не замечать ее кривых ног, ее болезненной кожи, бретелек ее немодного лифчика из-под платья. Закон природы: красотки стараются быть красивей, вертятся перед зеркалом, а дурнушки, особенно в России, одеждой и прической еще более ухудшают свой вид. Впрочем, косметика делает их, по-моему, хуже. Бедные девушки, жертвы безжалостной генетики, продукт неудачного полового отбора.

Думаю, что всякий родитель испытывает чувство вины перед своим некрасивым ребенком, особенно женского пола и особенно когда дочерью достигнут возраст цветения. Мне кажется, в борьбе двух женских партий при дворе Ивана Андреевича фаворитка использовала свое развратное очарование, а дочка — это чувство родительской вины. И этот аборт от Лемперта, о котором, злобствуя против соперницы, рассказала мне на топком островке Томочка, это желание иметь близкое существо, которое подменило бы женское счастье, оно, понятно, подтверждает мою гипотезу. Томочка говорила, что Светлана отказалась подчиняться отцу и даже хотела бежать из дому, чтоб рожать маленького Лемперта у няньки в селе. Но не могла оставить умирающую мать, требованию которой все-таки подчинилась.

Все это Томочка рассказала с тем удовольствием, которое всегда испытывает развратная горничная, когда барыне плохо. А теперь мне предстоит возиться с непутевой хозяйской дочкой, устраивать ее в столичный институт. Такова плата за мое пребывание здесь, плата, мне заранее, кстати, еще перед поездкой, объявленная Мариной Сергеевной. И я эту плату, кстати, принял и теперь вызван для расчета.

Я поднимаюсь на пустую палубу по веревочной лестнице, опущенной в воду. Тихо. Флагман словно вымер. Шаги мои гулки, как в больничном коридоре. Вхожу в устланный коврами салон, где я обедал в шумной компании. Никого. Стол чисто прибран, укрыт скатертью. Заглядываю в приоткрытую дверь и вижу следующую картину. Иван Андреевич лежит ничком. Лица не видно, но сама поза, положение рук, плеч, бледность ушей говорят о том, что человек болен и страдает. Но самое главное, что укрыт он одеялом лишь сверху до поясницы, а задние пухлые полушария его обнажены и сидящая рядом старушка в сельском платочке, видно, та самая нянька, умелым движением знахарки берет сухими ручками ложкой икру из банки, кладет на марлю и с помощью марли заталкивает эту икру Ивану Андреевичу в задний проход. Операция, судя по всему, не очень приятная, потому что Иван Андреевич дергается, вздрагивает и старушка говорит то, что говорила бы любая старушка-знахарка на ее месте:

— Потерпи, милый, потерпи.

Значит, и такое применение для черной икры возможно. Кстати, позднее, за чаем с арбузным вареньем, эта нянечка, прожившая в семье Ивана Андреевича тридцать лет с лишком, по моей, может быть, слишком смелой просьбе сообщила астраханский способ лечения геморроя. Главным образом старокупеческий, чиновный, поскольку рыбаки да бурлаки из-за мускульной своей деятельности геморроем редко страдали. Да и не у каждого даже при прошлом рыбном обилии была возможность черную икру в задний проход совать.

— Парить над ведром надо, — говорила нянечка-старушка, — а потом прокипяченным жидким вазелином внутри марлицей помазать. Выбросить — и новую марлицу с вазелином оставить внутри. Можно часа на два, а можно на всю ночь. Выбросить и крепким заваром черного чая обмыть. Сверху икру. Вот такой способ.

Медицина относится к нему, наверно, скептически, как ко всякому знахарству, но сам Иван Андреевич, по крайней мере ныне, ему доверяет.

— Поскольку, — сказал мне лично Иван Андреевич, когда я обедал с ним в совершенно иной, полусемейной, обстановке, — поскольку ни в бассейной поликлинике, то есть Волжского речного бассейна, ни в поликлинике портовой, то есть Астраханского речного порта, мне помочь не смогли. А этот народный способ меня к жизни возвращает. Уже б давно операцию пришлось делать, а лишний раз ложиться под нож не хочется.

Рассказывал Иван Андреевич как обычный больной, которому полегчало, — голосом тихим, умиротворенным. Я подумал: может, Иван Андреевич сам по себе и не плохой человек. Все зависит от того, кто вокруг. Может, это холопы лепят начальника по своему образу и подобию, а не наоборот. И жизнь начальника не арбузное варенье. Начальство сверху давит, соперники стул грызут, жена умерла, взрослая дочь на шее.

Рассказывал Иван Андреевич как обычный больной, которому полегчало, — голосом тихим, умиротворенным. Я подумал: может, Иван Андреевич сам по себе и не плохой человек. Все зависит от того, кто вокруг. Может, это холопы лепят начальника по своему образу и подобию, а не наоборот. И жизнь начальника не арбузное варенье. Начальство сверху давит, соперники стул грызут, жена умерла, взрослая дочь на шее.

Дочери, кстати, возле отца не было. Наверно, нянька услала, чтоб не видела подобного положения отца своего. Все-таки барышня. Я не ошибся: дочь была на корме.

Сидела в шезлонге и читала книжку. Так мне сказал какой-то матрос, которого я встретил, поднявшись из салона на палубу. Я надеюсь, ни нянька, ни Иван Андреевич не видели меня подсматривающего. Матросу я сказал, что приехал только что.

— Светлана Ивановна спрашивала про вас, — добавил матрос.

Делать нечего, знакомиться все равно придется. Я пошел на корму. Я увидел Светлану издали, сидящей спиной, низко наклонившей голову над книгой. Или шел я слишком тихо, стараясь отсрочить встречу, или она была увлечена книгой, но, когда я приблизился, не расслышала, позы не сменила. Я кашлянул в кулак, не зная, как себя вести, и, подумав, решил, что в данной ситуации лучше всего вести себя шутливо, а если позволят обстоятельства, то юродствуя. Это лучший способ при общении с молодой женщиной, знакомством с которой не дорожишь, но которую не хочешь или не смеешь обидеть. Когда я кашлянул, что само по себе уже начало шутливое, Светлана подняла голову и встала, повернувшись ко мне лицом.

Вам приходилось когда-нибудь неожиданно натыкаться лбом на твердый предмет, стену или дерево, так, что сначала из глаз летят искры, а потом текут слезы? Впрочем, больней всего, конечно, удариться о собственные твердые представления, заранее сложившиеся. Читатель, передо мной стояла не просто красивая молодая женщина, а женщина красоты восточнославянской, старокняжеской, которая в нынешней азиатской России давно вымерла или была убита подобно сибирскому мамонту. Помните, читатель, как наши грубые разночинцы плакали в Лувре перед мраморной красотой Венеры? Дело тут не в слабых нервах, а именно во вспышке света, особенно когда уже настроил свой глаз на все грубое, темное, желчно-насмешливое. Слезы сами полились из глаз, как тогда, при массовом убийстве рыбы — речного серебра. Что-то я нахожу здесь общее в своем поведении. Красота распятая и красота воскресшая требуют чувства единой силы, но разной окраски.

Оснельда, так я ее назвал, смотрела на меня, улыбаясь сквозь целое туманное тысячелетие. Смотрела на меня из Руси Киевской, Руси Варяжской, Руси Литовской, доазиатской, домонгольской, внеазиатской, внемонгольской. Что за чудеса истории в сочетании с капризами генетики? Отцом Оснельды не может быть мужик-азиат, хан Иван Андреевич. Ее отцом может быть князь Гостомысл, а дочь Гостомысла Ильмена — ее такая же светловолосая сестра. Я попытался хотя бы для себя описать Светлану, именуемую мною в дальнейшем Оснельдой. Белая кожа, нетронутая астраханской чернотой, белые волосы, безоблачные небесные глаза — красота, рожденная северными болотами, ухоженная северными туманами. Мираж в горячих песках нынешней русской Азии. Несостоявшаяся, европейская Русь князя Святослава.

Я о чем-то говорил с Оснельдой, у нее был голос неземной — так мне казалось. Может быть, так кажется всем влюбленным, пока они пребывают в состоянии шока. А сколько длится такое состояние? Мгновение. «Я помню чудное мгновение». Да, ведь мгновение можно только помнить, ибо оно есть форма нашего со-знания. И само со-знание надо бы писать не единым словом, а отделять наше знание от чего-то общего, с которым оно со-единено.

Время, в котором мы плывем, приближает нас к Богу вернее любой религии и неизбежнее любых пророчеств. Раз в мире, в бытии нет ни «было», ни «будет», а существует лишь «есть», значит, время в бытии неподвижно. А неподвижное — значит мертвое. Мир, лишенный со-знания, мертв, и мы живем лишь потому, что со-знание творит наше прошлое, наше «было», наш лиризм и нашу любовь. Потому что любовь всегда в прошлом. «Я помню» — вот что такое любовь. «Было» — это лучшая часть нашего со-знания. «Будет» — ее худшая часть, которой человек, обманутый мертвым «есть», отдает лучшие свои силы и ради которой отказывает во многом себе, предаваясь опасным мечтам.

Но как же жить без мечты и надежды? А можно ли строить свою судьбу, опираясь на то, что не существует и никогда не существовало? Существует только «есть», и оно мертво, лишено времени. И существует со-знание, которое постоянно одушевляет «есть» не из будущего, а из прошлого. Из прошлого приходит к нам надежда, из прошлого приходят к нам счастье и любовь, как пришла ко мне из прошлого Оснельда. Может быть, наше «было» противоречит научным теориям и идеологическим установкам, нацеленным в «будет». Но наше «было» не противоречит ни «чудному мгновению», ни Богу, сотворившему наш мир в далеком прошлом и оттуда, как добрый Отец, провожающему нас в свой неодухотворенный, безвременный, каменный мир, который только «есть».