Истории с привидениями: «Обитель тишины»

Готический хоррор по субботам

Наше субботнее приложение знакомит современных читателей с рассказами британских авторов конца XIX — начала XX века. Тема этой серии — истории о сверхъестественных явлениях, приятно щекотавшие нервы любителям готической литературы. Переводы и комментарии выполнены участниками

Эдит Несбит

«Обитель тишины»

Перевод: Михаил Кружков, Екатерина Ковальски

Статья об авторе — Екатерина Ковальски

Иллюстрации — Екатерина Ковальски

Редактор — Ольга Дерюгина

Перевод выполнен по изданию: ‘Man and Maid’ by E. Nesbit. T. Fisher Unwin, London, 1906.

* * *

Вор остановился под высокой стеной и огляделся по сторонам. Справа дорога белой лентой петляла по серому склону холма; слева — круто уходила вниз к реке, пересекала брод и широкой дугой тянулась через зеленеющие болота, просматриваясь на мили вперед.

Кругом не было ни одной живой души, ни птицы, ни мухи. В такой час на такой дороге путникам делать нечего.

Вор перевел взгляд на залитую закатным солнцем вершину горы с серо-зелеными террасами оливковых рощ у подножья. Оливы уже тонули в сумеречной дымке, однако от его зоркого глаза не ускользнуло бы и малейшее движение света или тени среди ветвей. Но все было спокойно. Он был один.

Он повернулся к стене и снова оглядел ее. Внизу поверхность была серой и унылой, но выше в трещинах камней горели ярко-желтые левкои и оранжевая лакфиоль в мареве каких-то пушистых трав. Он вновь присмотрелся к тому месту, где из гребня стены выпало несколько камней — по-видимому, они упали по ту сторону, поскольку на дороге обломков не было. От взгляда случайного прохожего прореха была скрыта листвой могучего дерева, предусмотрительно протянувшего здесь свою раскидистую ветвь, однако вор не был случайным прохожим и он высмотрел в стене то место, где ее безупречная оборона дала слабину.

Кроме того, случайному прохожему стена показалась бы решительно и безусловно неприступной. Мощные камни, намертво скрепленные цементом, выглядели не просто надежно, но вызывающе и даже зловеще. Однако вор знал свое дело — он видел, что можно поддеть тут, подковырнуть там, и вскоре цемент шурша посыпался на пыльную придорожную траву. Он отступил на пару шагов, сделал короткий разбег и ловко и быстро, словно кошка, взлетел по стене, уцепился руками за выступ, подтянулся и забрался наверх. Потерев саднящие ладони о колени — камни оказались острыми — он сел на стену верхом и огляделся.

Раздвинув ветви, вор посмотрел вниз; там виднелась груда отколовшихся от стены камней, уже успевших порасти травой. Он осторожно выглянул из-за зеленой листвы, и прямой луч заходящего солнца резко ударил ему в глаза, так что он даже отшатнулся. Он мягко спрыгнул на землю и скрылся в тени дерева, приглядываясь и прислушиваясь.

Перед ним расстилался парк с редко посаженными деревьями — обширный и неподвижный, отливающий золотом в закатных лучах. Он затаил дыхание и напряг слух. Ветра не было, и листва не издавала тех обманчивых шорохов, что порой заставляют замирать даже самые пылкие и решительные сердца — слышалось лишь сонное щебетание птиц, их редкие и осторожные вспархивания в укромной тени густых ветвей. Кроме него в парке не было ни души.

Перед ним расстилался парк с редко посаженными деревьями — обширный и неподвижный, отливающий золотом в закатных лучах. Он затаил дыхание и напряг слух. Ветра не было, и листва не издавала тех обманчивых шорохов, что порой заставляют замирать даже самые пылкие и решительные сердца — слышалось лишь сонное щебетание птиц, их редкие и осторожные вспархивания в укромной тени густых ветвей. Кроме него в парке не было ни души.

Вор стал медленно продвигаться вдоль стены, где деревья росли гуще всего, то и дело останавливаясь и озираясь по сторонам.

Внезапно он вышел к небольшой сторожке у массивных кованых ворот, по обеим сторонам которых на мраморных столбах восседали два грозных грифона — символы знатного семейства, которому принадлежали окрестные земли. Вор отступил в тень и замер, лишь сердце гулко стучало у него в груди. Неподвижный, как окружавшие его деревья, он прислушивался и присматривался. Он не уловил никакого звука или движения, однако постепенно стал различать некоторые подробности. Дверь в сторожку была приоткрыта, окна местами разбиты, в небольшой садик намело сухой травы и прочего сора, меж каменной ступенью и порогом проросла высокая трава. Он шагнул вперед и вошел в сторожку. Внутри его встретила убогость давно покинутого жилья — битые кувшины, гнутые кастрюли, солома, старое тряпье и унылая, затхлая тишина.

«Здесь никого не было с тех пор, как умер старый сторож. Все как мне рассказывали», — сказал себе вор и поспешил покинуть сторожку — здесь не на что было позариться, только запустение и память о смерти.

Он двинулся дальше, по-прежнему держась деревьев и мало-помалу приближаясь к большому дому в центре парка, окруженному собственным садом за невысокой оградой. Вдалеке на фоне закатного неба чернели башни, они возвышались над изумрудным морем древесных крон, а в просветах кое-где белел мрамор особняка, подсвеченный слабым серебристым сиянием с востока.

Вор двигался медленно и осторожно, чутко оглядываясь по сторонам, и напряженная тишина отдавалась в его ушах острее, чем самый громкий звук. Обойдя дом, он приблизился к садовой ограде с западной стороны. Багровый закат отразился в многочисленных окнах, на мгновение ослепив его, но тут же угас, и вор остался один на один с бледной громадой дома, словно уставившейся на него невидящими глазами. Все окна были закрыты: нижние скрывались за решетчатыми створками, а сквозь стекла верхних виднелись крашеные деревянные ставни.

Он еще издалека заслышал и распознал плеск фонтанов и вот теперь воочию увидел, как взлетают и опадают на фоне террасы белые переливающиеся столпы воды. Розовые кусты, давно не видавшие садовых ножниц, расползлись по всему саду; все еще напитанные солнечным теплом, они источали густой и сладкий аромат, который лишь усиливал гнетущую горечь запустения. В сгущающихся сумерках проступали странные фигуры — слишком белые, впрочем, чтобы их опасаться. Вор прокрался в угол сада, где замерла поникшая мраморная Психея, и укрылся за ее пьедесталом. Он достал из карманов нехитрые припасы и, пока ел, поминутно прислушивался и вглядывался во мрак.

Когда взошла луна, фасад дома и мраморные фигуры статуй налились бледным огнем, а сверкающая вода фонтанов вплела лунные лучи в неизменную череду своих взлетов и падений.

В кустах роз послышался шорох. Вор застыл, затаив дыхание — сердце гулко стучало у него в груди. В густеющем мраке мелькнуло что-то белое, но точно не статуя, поскольку оно двигалось, приближалось. Затем тишину ночи вспорол крик, и белый силуэт вплыл в полосу лунного света. Вор снова принялся жевать, а тем временем к первому силуэту присоединился второй.

— Вот чертовы твари, — пробормотал он себе под нос и снова отпил из фляги — и когда белые павлины растворились под сенью деревьев, ночная мгла стала еще гуще и чернее.

В лунном свете вор двинулся вдоль дома, с трудом продираясь сквозь разросшиеся кусты. Осмелев, он стал внимательно присматриваться к дверям и окнам, но все они были наглухо заперты, словно двери склепа. И чем ярче разгорался лунный свет, тем более глубокой становилась тишина.

Наконец он заметил одно небольшое окошко, довольно высоко, но как будто без ставен. Приглядевшись, он оценил высоту и расстояние от окна до ближайшего большого каштана. Затем, запрокинув голову, пошел вдоль каштановой аллеи, не отводя глаз от хитросплетений ветвей.

Наконец он заметил одно небольшое окошко, довольно высоко, но как будто без ставен. Приглядевшись, он оценил высоту и расстояние от окна до ближайшего большого каштана. Затем, запрокинув голову, пошел вдоль каштановой аллеи, не отводя глаз от хитросплетений ветвей.

У пятого дерева он остановился, подпрыгнул, но не достал до нижней ветки, подпрыгнул снова, уцепился и подтянулся наверх. Он вскарабкался по стволу, провожаемый шелестом потревоженной листвы, перемахнул на соседний каштан, затем на следующий — его движения были уверенны, быстры и безукоризненно отточены. Наконец, он оказался на той самой ветви, что почти касалась своими листьями маленького окошка.

Он повис на руках и стал раскачиваться. Ветка прогнулась и затрещала, но в самый последний момент он ощутил под ногами карниз, разжал пальцы, подался вперед и прижался всем телом к окну, вцепившись обеими руками в каменный наличник. Разбив стекло ударом колена, он подождал, пока стихнет звон падающих осколков, затем отворил окно и пролез внутрь. Вор очутился в коридоре — в темноте белел длинный ряд окон, а на узорном паркете лежали полосы лунного света.

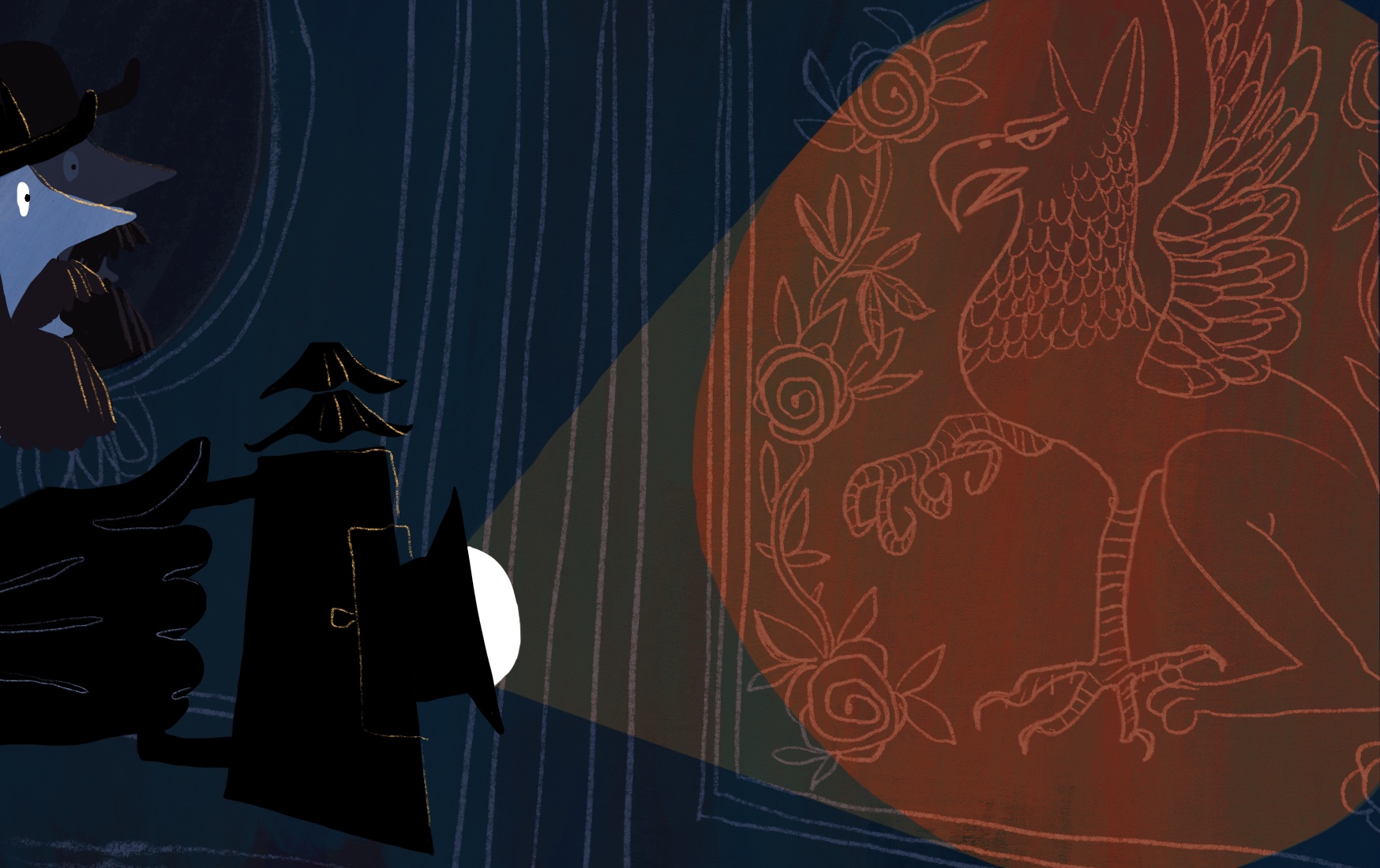

Он достал свой воровской фонарь, напоминающий высокую пивную кружку, зажег его и крадучись двинулся по коридору, то и дело прислушиваясь, пока от тишины у него не загудело в ушах.

Одну за другой он осторожно приоткрывал двери просторных комнат, но все они были пусты, в чем он раз за разом убеждался, обшаривая их углы желтым глазом своего фонаря. Попадалась простая мебель, а где-то гардина или скамья — все не то, он пришел сюда не за этим. Дом был огромен — казалось, он уже не один час бродит по галереям, спускается по широким лестницам и открывает неподатливые двери темных пустых комнат, чья тишина все назойливее лезет ему в уши.

«Все как он говорил, — сказал себе вор, — нигде ни души. Старик, что был здесь слугой, он мне говорил. И все так и есть, воистину так».

Вор отвернулся от торжественной пустоты изогнутой парадной лестницы, притаился в дальнем углу гостиной и неожиданно для себя зашептал — ему казалось, что нужно во что бы то ни стало усмирить эту пронзительную тишину звуком человеческого голоса.

— Старик говорил, что так и будет — всюду пусто и никакой пользы человеку. Он умирал, а я ухаживал за ним. Боже, так воздается нам за благодеяния наши! Еще он сказал, что последний из древнего рода покинул эти места, и никто не знает, где он теперь. Но в городе поговаривают, что он никуда не уехал, а скрывается где-то здесь, в этом доме... нет, не может быть! Здесь повсюду гробовая тишина.

Он облизал пересохшие губы. Безмолвие этого места плотной массой наваливалось на него. «Словно мертвеца на горбу тащишь», — подумал вор, расправил плечи и снова зашептал:

— Старик сказал: «Ищи дверь с резным грифоном и венком из роз, секрет найдешь у седьмой розы в сердце».

И он снова, крадучись, заскользил по коридору, расчерченному полосами лунного света.

И вот наконец под наклонным сводом парадной лестницы, за истлевшим гобеленом с павлинами и соснами, он отыскал дверь, на которой был вырезан грифон, заключенный в розовый венок. Он стал ощупывать резные лепестки деревянных роз и, когда дошел до седьмой по счету, почувствовал, как в самой ее сердцевине что-то дрогнуло, словно уклоняясь от его прикосновения. Он надавил сильнее, навалился на дверь изо всех сил, и та наконец распахнулась. Он обернулся, чтобы убедиться, что никто и ничто не следует за ним, и, войдя, плотно закрыл за собой дверь.

Казалось, он попал в какой-то другой дом. Просторные комнаты с высокими потолками были как две капли воды похожи на те, чью безмолвную пустоту он изучал по ту сторону двери, но тут ощущалось тепло жизни, не внушающее, однако, ни страха, ни тревоги. В дрожащем свете фонаря проступали из темноты очертания переполнявшего комнату великолепия — изобилия красивых вещей, о каких он не смел даже мечтать, хотя всю жизнь только и делал, что мечтал о дивных сокровищах, которые прячут в сундуках богачи, и которые, при его навыках и сноровке, он так легко может сделать своими.

Казалось, он попал в какой-то другой дом. Просторные комнаты с высокими потолками были как две капли воды похожи на те, чью безмолвную пустоту он изучал по ту сторону двери, но тут ощущалось тепло жизни, не внушающее, однако, ни страха, ни тревоги. В дрожащем свете фонаря проступали из темноты очертания переполнявшего комнату великолепия — изобилия красивых вещей, о каких он не смел даже мечтать, хотя всю жизнь только и делал, что мечтал о дивных сокровищах, которые прячут в сундуках богачи, и которые, при его навыках и сноровке, он так легко может сделать своими.

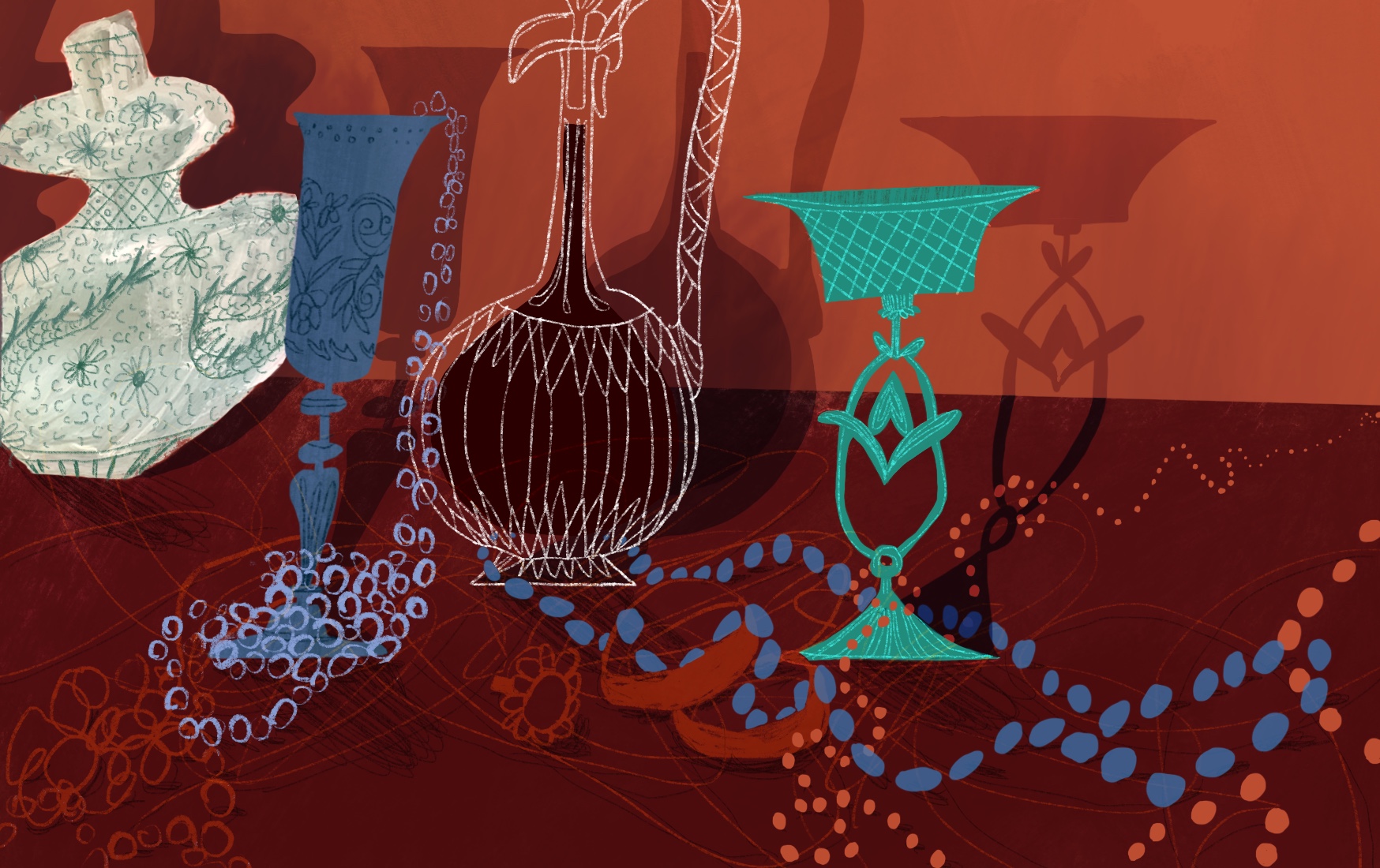

Он прошелся по комнатам, поворачивая фонарь то вправо, то влево, и всякий раз темнота таила в себе больше, чем показывал свет. Он видел, что на стенах висят толстые гобелены, а окна закрыты бархатными портьерами; его любопытная рука нащупывала богатую резьбу на креслах и шкафах; а над гигантскими кроватями он разглядел шитые золотом шелковые балдахины, на которых поблескивали причудливые узоры в форме звезд. Широкие буфеты отвечали пытливому фонарю звонким смехом серебра; высокие витрины не могли, при всей своей строгости, сдержать откровенного блеска золота; глубокие шкатулки, лишь только свет фонаря проникал в них, раскрывали трепетную тайну драгоценных камней. И теперь, когда резная дверь между ним и пронизывающей тишиной пустых коридоров была закрыта, вор вдруг почувствовал в сердце радость, будто он чудом избежал смертельной опасности. Он был один, но что-то сопровождало и грело его. Даже тишина здесь вела себя иначе: она не пугала, а утешала и успокаивала, как добрая подруга.

Он, впрочем, и в самом деле был не один: его окружала пышная роскошь, сверкающие трофеи, которые веками стекались в руки благородной семьи, — лучших друзей он и представить себе не мог.

Он откинул заслонку фонаря и поднял его высоко над головой. Комната не раскрыла и половины своих секретов. Он решил во что бы то ни стало разоблачить скрытную темноту. Он жаждал увидеть роскошь целиком — не тусклыми фрагментами, а всю сразу, во всем своем великолепии. Узкий луч фонаря приводил его в бешенство. Он запрыгнул на обеденный стол и взялся зажигать полусгоревшие свечи на люстре. Свечей было около ста — он зажег их все, и люстра заиграла над гостиной, как огромная ожившая диадема. Затем он обернулся, и все краски в комнате разом бросились ему в глаза. Пурпур диванов, искрящаяся зелень тонкого стекла, синь гобеленов и яркая киноварь бархатных драпировок; затанцевали белые блики на серебре и желтые отблески на золоте, загорелись многоцветным огнем причудливые инкрустации и драгоценные камни шкатулок, и вор застыл, ошеломленный столь внезапной вспышкой открывшегося ему великолепия.

Он пошел вдоль стен с зажженной свечой в руке, чувствуя, как теплый воск стекает по его пальцам, и стал зажигать светильники на серебряных рамах зеркал. В величественной спальне он вздрогнул, увидев прямо перед собой мертвенно-белое лицо: черные, горящие торжеством глаза смотрели на него в упор. Затем он рассмеялся. Из загадочных глубин старинного зеркала на него смотрело его собственное отражение. Будь на раме подсвечники, он бы сразу понял, что к чему. Но это зеркало было обрамлено не серебром, как остальные, а венецианским стеклом — искрящимся, сверкающим, невообразимо прекрасным.

Вор бросил свечу и вскинул руки в горестной мольбе.

— Ах если бы я мог унести все это с собой! Все! Всю эту красоту! Все эти вещи! Я продал бы часть, а самые красивые оставил бы себе и любовался бы ими до скончания дней моих!

Вора обуяло безумие. Как мало сможет он унести с собой; а между тем он уже чувствовал себя хозяином этих вещей, даже громадные резные шкафы и огромные вазы из чистого серебра, которые ему ни за что на свете не поднять, — даже они принадлежали ему: ведь это же он нашел их, он сам, благодаря своей хитрости и сноровке. Он ходил по комнатам, и руки его тянулись к каждой диковинной вещице. Он ласкал золото и драгоценные камни. Он обнимал величественные серебряные вазы, заворачивался в тяжелые красные портьеры, с которых смотрели вышитые золотом грифоны, и блаженно дрожал от нежных прикосновений мягкой ткани. В высоком буфете он нашел изящные бутыли с вином, какого никогда не пробовал, и пил его медленно, растягивая удовольствие — то из серебряного кубка, то из зеленого венецианского бокала, то из чаши редкого розового фарфора, думая о том, что, продав любой из этих предметов, он мог бы бездельничать целый год. Ибо вор хорошо изучил свое ремесло, неотъемлемая часть которого — знать цену вещам.

Он падал на роскошные диваны, сидел на величавых резных креслах, облокачивался на столы из черного дерева. Он зарылся разгоряченным лицом в гладкие, прохладные простыни на громадной кровати и удивился, что от них все еще исходит тонкий запах, как будто еще вчера здесь нежилась женщина. Он заглядывал то туда, то сюда, смеясь от счастья, и пускался в неистовый пляс, чествуя и превознося свои новые приобретения.

Он падал на роскошные диваны, сидел на величавых резных креслах, облокачивался на столы из черного дерева. Он зарылся разгоряченным лицом в гладкие, прохладные простыни на громадной кровати и удивился, что от них все еще исходит тонкий запах, как будто еще вчера здесь нежилась женщина. Он заглядывал то туда, то сюда, смеясь от счастья, и пускался в неистовый пляс, чествуя и превознося свои новые приобретения.

Но с течением ночи безумие вора рассеялось. Он стал бродить среди сокровищ и изучать их — уже не глазами влюбленного, а глазами алчного еврея. Наконец он выбрал самые драгоценные из драгоценностей, сложил их в мешок, что принес с собой, а сверху добавил несколько золотых вещиц и серебряный кубок, из которого пил вино. Да, серебро — не золото, но оставить его он не мог. Зеленый венецианский бокал он разбил, и чашу тоже, со словами:

— Только такой счастливец, как я, имеет право пить из этих сосудов!

Больше он ничего не тронул, ведь он любил эти прекрасные вещи.

Затем, не гася оплывших свечей, он направился к двери, через которую вошел. Вместо одной двери он увидел две: на обеих были вырезаны продолговатые лилии. Двери разделяла кованая панель с уже знакомым ему грифоном и венком из семи роз. Он нажал пальцем на сердцевину седьмой розы, не слишком надеясь, что панель поддастся, и собирался уже было искать потайную пружину среди лилий — панель и в самом деле не двинулась с места, — как вдруг заметил, что одна из дверей чуть приоткрылась. Он вышел и плотно закрыл дверь за собой.

— Я должен оберегать свои сокровища, — сказал вор. Но когда он вышел, закрыл дверь и вытянул руку, чтобы убрать с пути ветхий гобелен, рука его встретила пустоту, и он понял, что это не та дверь, через которую он заходил.

Он зажег фонарь и увидел, что находится в сводчатом коридоре с каменным полом и стенами. Спертый воздух отдавал плесенью, как в погребе, который давно не открывали. Ему стало холодно, а комната с вином и сокровищами, отделенная от него лишь дверью и коротким мгновением, будто бы осталась в далеком прошлом, хотя вино еще кружило ему голову, а сокровища лежали у него в мешке. Он пошел по коридору в надежде выйти из этого дома в тихую ночь, которая теперь казалась ему спасительной гаванью, ибо с тех пор, как он закрыл дверь в теплую, светлую комнату, его спутниками вновь стали холод, мрак и одиночество. Опять кругом эти стены и эта кошмарная, невыносимая тишина, которая преследует его, как живая. И опять вор стал продвигаться осторожно, на цыпочках, задерживая дыхание, прежде чем завернуть за угол, так как чувствовал, что не один, что рядом с ним есть что-то еще, и это что-то, как и он, затаилось и не дышит.

Он прошел множество коридоров и лестниц, но так и не нашел выхода, и после долгих, изнурительных поисков каким-то образом вновь оказался у той двери, которая отделяла его от комнаты с разноцветными огнями, вином и сокровищами. И тут из черного безмолвия дома на него набросился такой ужас, что вор замолотил кулаками в дверь — он кричал и звал на помощь, пока собственный крик, отозвавшись эхом в сводах потолка, не заставил его испуганно притихнуть.

Он снова стал блуждать по странным коридорам в поисках выхода, но снова вернулся все к той же двери, с которой начал.

В висках у него тяжелым молотом застучал страх смерти. Неужели он так и умрет здесь, как крыса в ловушке, никогда больше не увидит солнца, не влезет в окно, не осветит фонарем дивных алмазов, а будет плутать, плутать и плутать меж этих беспощадных стен, пока не упадет, бездыханный, и крысы не сбегутся на его хладное тело, посвящая его в свое крысиное братство?

— Лучше бы я родился дураком, — сказал вор.

И опять он двинулся сквозь сырость и темноту тесных коридоров, пытаясь нащупать дрожащей рукой хотя бы какой-нибудь скрытый проход, но тщетно.

И опять он двинулся сквозь сырость и темноту тесных коридоров, пытаясь нащупать дрожащей рукой хотя бы какой-нибудь скрытый проход, но тщетно.

Наконец, в углу за колонной он нашел крохотную дверцу, а за ней— лестницу вниз. Он спустился и вновь был обречен плутать по бесконечным коридорам и тесным подвалам, изнемогая от тягостной тишины и чувствуя, как на его сердце склизлым грибом разрастается отчаяние, а в висках стучит и стучит страх смерти.

Но вдруг, когда его скитания превратились в бесцельную суету и когда он уже не искал выхода, а просто убегал от нападающей на него тишины, он увидел свет — самый настоящий дневной свет, струящийся из распахнутой двери. Он встал в проеме и вдохнул утренний воздух. Солнце уже взошло и обвело верхушки домовых башен белым свечением; громко пели птицы. Значит, уже утро, а он наконец свободен.

Он огляделся, думая, как бы попасть в парк, а оттуда к стене с прорехой и белой дороге, по которой он пришел сюда целую вечность назад. Но дверь, как оказалось, привела его в глухой внутренний двор, густо заросший высокими сорняками; и хоть над крышей дома ярко светило утреннее солнце, внутри двора было темно и сыро, а на сорняках тяжелыми каплями висела роса.

Он постоял, оглядываясь по сторонам, и вдруг уловил какой-то низкий жужжащий звук, доносящийся с противоположного конца двора. Он стал продираться сквозь сорняки навстречу звуку и еще явственнее, чем в жутком темном доме, почувствовал, что в этой тишине есть еще кто-то кроме него, хотя уже рассвело, и пели птицы, и светило над головой яркое, доброе утреннее солнце.

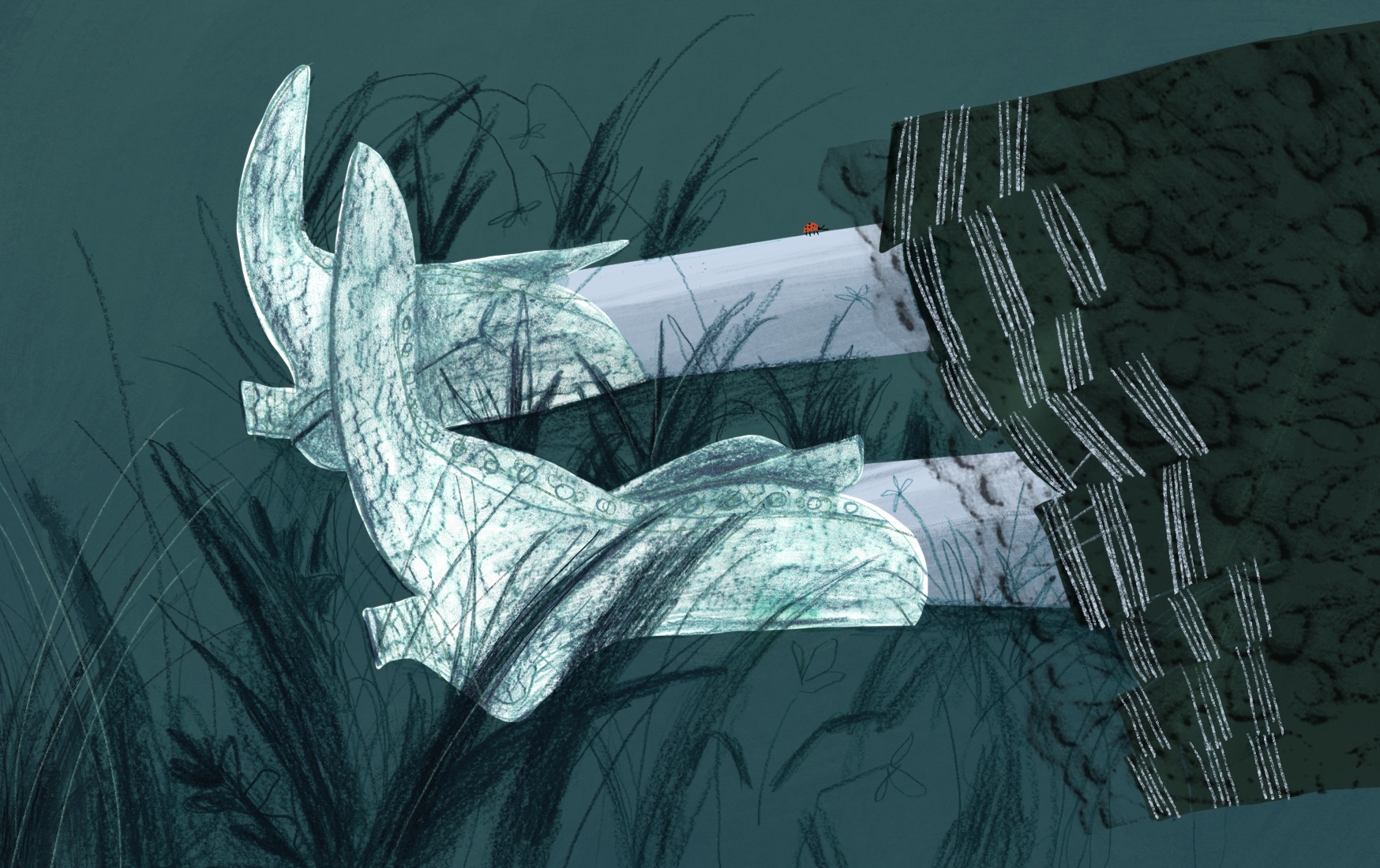

Он шел по пояс в траве, раздвигая высокие сорняки руками, и вдруг под его ногой что-то дернулось и вильнуло, как змея. Отпрянув, он посмотрел вниз. В траве лежала толстая, длинная рыжая коса. А рядом с косой он увидел зеленое платье женщины, и руки женщины, и ее огненную голову, и глаза; а вокруг гулко жужжали мухи, окутывая ее укромное ложе плотным черным роем.

Он увидел и ринулся обратно к двери, и вверх по лестнице, и дальше, по лабиринту сводчатых коридоров — он бежал в темноте, с пустыми руками, потому что, когда понял, что именно наполняет этот дом тишиной, бросил и фонарь, и драгоценности и кинулся прочь, подгоняемый ледяным ужасом. Страх оказался мудрее хитрости, и если до этого ни фонарь, ни воровская сноровка не помогли ему отыскать выход, то теперь, в темноте, вслепую, ни о чем не думая и ни на что не надеясь, он сразу же нашел тот единственный коридор, который вывел его к какой-то двери, открыл засов и выбежал через пробуждающийся розовый сад в умытый росой парк.

Он спрыгнул со стены на дорогу и встал, взволнованно озираясь по сторонам. Справа дорога белой лентой петляла по серому склону холма; слева — круто уходила вниз к реке. Кругом не было ни одной живой души, ни птицы, ни мухи. В такой час на такой дороге путникам делать нечего.

* * *

* * *

Об авторе

Эдит Несбит (Edith Nesbit) родилась 15 августа 1858 года в Кеннингтоне. Ее литературный талант проявился достаточно рано, и уже в пятнадцать лет ее стихи напечатали сразу два известных журнала.

В восемнадцать она познакомилась со своим будущим мужем — Хьюбертом Блэндом, известным своими свободными нравами. Через три года, будучи на седьмом месяце беременности, она вышла за него замуж. Отношения их строились весьма нетривиально: после свадьбы Блэнд половину недели жил с женой, а половину — с матерью и ее компаньонкой Мэгги Доран, с которой у них к тому же был общий ребенок, о чем Несбит узнала лишь спустя несколько месяцев после свадьбы. На шестом году брака в их доме поселилась близкая подруга Несбит Элис Хоутсон, которая почти сразу же стала любовницей Блэнда и родила ему двоих детей. Несбит была вынуждена принять детей Элис — Блэнд угрожал ей разводом — и, чтобы избежать общественного порицания, воспитывала их как своих.

Эдит Несбит, фотопортрет, вероятно до 1890 года. Источник

Эдит Несбит, фотопортрет, вероятно до 1890 года. ИсточникФинансовые беды преследовали Несбит с детства: ее отец умер, когда ей было три года, и с тех пор семья постоянно нуждалась. Когда Эдит было семь, заболела туберкулезом ее старшая сестра, и они вместе с матерью отправились в Европу в поисках лучшего климата. Благодаря частым переездам и разнообразию школ — Несбит училась в различных пансионах Англии и Франции, — она уже в детстве накопила достаточно впечатлений для будущих книг.

Замужество не поправило, а усугубило ее материальное положение: Блэнд оставил службу в банке и вложился в фабрику по производству кистей, но вскоре заболел оспой и разорился, обманутый предприимчивым партнером. После болезни мужа обязанность содержать семью полностью легла на плечи Несбит — она продавала в журналы стихи и прозу и даже рисовала рождественские открытки. Из-за интенсивной работы ее мастерство стремительно росло, и скоро почитателями ее таланта стали такие писатели, как Герберт Уэллс, Оскар Уайлд и Гилберт Честертон.

Блэнд и Несбит были сторонниками социалистических идей Уильяма Морриса, и в 1884 году вступили в Фабианское общество, которое ставило своей целью постепенный перехода к социализму. Супруги активно участвовали в деятельности общества: Несбит писала тексты и читала лекции, а Блэнд стал одним из редакторов «Фабианского вестника».

Настоящее признание пришло к Несбит после 1899 года, когда вышла в свет ее первая книга для детей «Искатели сокровищ» (The Story of the Treasure-Seekers). За ней последовала целая серия детских книг, которые буквально перевернули мир детской литературы, — можно сказать, что именно Несбит дала начало столь популярному в наши дни жанру детского фэнтези, в котором впоследствии работали Памела Трэверс, Клайв Стейплз Льюис, Джоан Роулинг и другие известные писатели.

В 1900 году в жизни Несбит началась череда несчастий: умер ее старший сын, а четыре года спустя — муж. В военные годы Несбит, несмотря на повышенную пенсию, испытывала финансовые затруднения, из-за чего была вынуждена сдавать комнаты, держать птиц и выращивать овощи на продажу. Именно в это непростое время она написала серию мистических рассказов для взрослых, в их числе и «Обитель тишины» («The house of silence»).

В 1917 году Несбит вышла замуж за корабельного инженера Томаса Такера и в 1922-м переехала с ним в Кент. Ее дети были против этого брака, потому что Такер «говорил на кокни и не носил воротничков». Сама же Несбит писала, что чувствует себя с Такером так, будто ее «закутали в теплую шубу».

Эдит Несбит умерла 4 мая 1924 года, тело ее похоронено на кладбище при церкви Святой Марии в Марше. Томас Такер своими руками вырезал для нее деревянное надгробие.