Гражданская война как средство госуправления

Фрагмент коллективной монографии «Имя раздора»

После того как большевики свергли Временное правительство и в бывшей Российской империи рухнула всякая централизованная власть, повсюду — как в центре страны, так и на национальных окраинах — стали вспыхивать многочисленные локальные конфликты, подчас носившие самый разный характер, весьма далекий от позднейших трактовок в духе «красные против белых». Попыткам определить, как именно современники называли эти военные столкновения, посвящена коллективная монография «Имя раздора. Политическое использование понятия „гражданская война“ (1917–1918)», с фрагментом которой «Горький» предлагает ознакомиться своим читателям.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

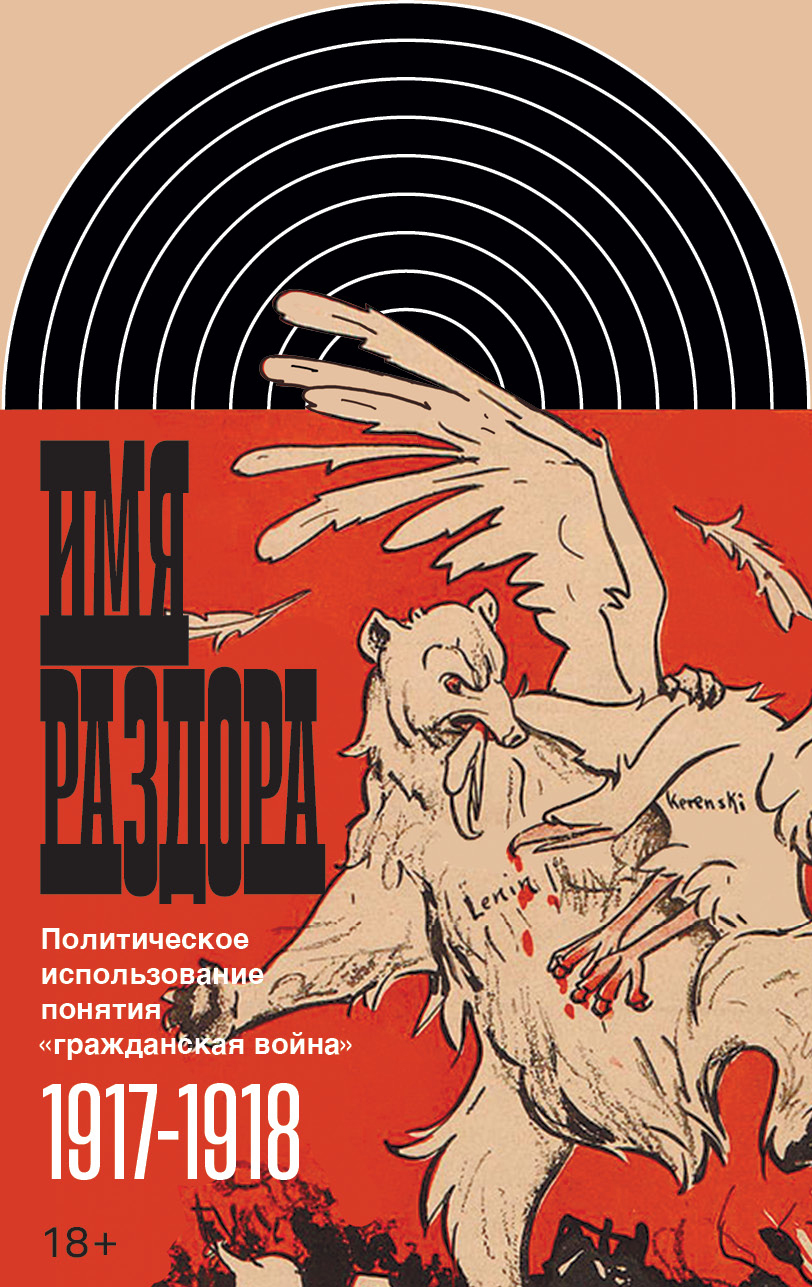

Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917-1918): коллективная монография. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Ответственный редактор Борис Колоницкий. Содержание

О сложности самого феномена гражданской войны как крупного внутреннего многослойного и многомерного военного конфликта неоднократно писали его исследователи. Британский историк Дж. Смил в своем исследовании предложил говорить о гражданских войнах как переплетении разнообразных конфликтов распадающейся империи, вовлекающих не только русское население, но и жителей национальных окраин и соседних государств. Авторы 12-го тома академической «Истории России» тоже склонны выделять внутри Гражданской войны в России разные виды противоборств: борьбу большевиков с антибольшевистскими режимами, войны различных территориальных образований, столкновения центробежных и центростремительных сил, национальные войны, интервенцию, крестьянские восстания и другие.

Современники далеко не сразу заговорили об этом комплексе событий, не всегда связанных между собой, как о единой гражданской войне. В конце 1917 — начале 1918 года гражданскими войнами пресса называла городские бои или локальные конфликты, привязанные к определенным областным центрам: Петроград, Москва, Киев, Ташкент, Саратов, Царицын, Екатеринодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Грозный, Белгород, Одесса, Иркутск, Астрахань и другие. Эти городские и региональные «войны» имели свое начало и свой конец. Наблюдая множественные гражданские войны, некоторые газеты в декабре предрекали грядущую войну «всех против всех» и открытие десятков внутренних фронтов. Так, «Воля народа», перечисляя «новые фронты», предупреждала: «Впереди, по-видимому, предстоит еще не мало новых внутренних войн и „русско-русских“ фронтов». Само ироничное выражение русско-русский фронт, построенное по аналогии с франко-германским или русско-турецким фронтом, имело широкое хождение.

Утверждению представления о множественности гражданских войн способствовал распад единого территориального пространства. 17 ноября 1917 года в газетах было опубликовано воззвание «К гражданам армии и тыла», подписанное некоторыми бывшими министрами Временного правительства: С. Н. Прокоповичем, П. Н. Малянтовичем, А. М. Никитиным, К. А. Гвоздевым, А. В. Ливеровским, С. Л. Масловым и др. Среди прочего авторы воззвания отметили: «Отсутствие объединяющей верховной власти повело к расчленению России на ряд вооружающихся самостоятельных областей».

Действительно, процесс ускоряющегося дистанцирования регионов России от центра активизировался после отстранения от власти Временного правительства. В некоторых центрах появились краевые правительства, объявившие, что они стремятся сохранить порядок и защитить свои области от идущей из центра гражданской войны и анархии. Помимо Донского правительства и УЦР, о которых говорилось выше, такие заявления сделали Крымскотатарское руководство, Оренбургское правительство, Закавказский комиссариат, Центральный башкирский совет, Терско-дагестанское правительство, Временный сибирский областной совет. Для предупреждения гражданской войны и кровопролития формировались региональные власти и в других губерниях России. В своих обращениях они часто указывали, что большевики несли с собой на окраины погромы, междоусобицу и насилие. Краевые правительства считали себя оплотом порядка, противопоставляли себя другим регионам и утверждали, что центр втягивал периферию в гражданскую войну.

В дневниках того времени можно найти свидетельства того, что провозглашение автономий переживалось частью современников как распад страны. Столичный преподаватель С. П. Каблуков ожидал скорой гибели страны из-за «повсеместной гражданской войны», «пьяных погромов» бегущей армии и голода, вызванного отделением Малороссии, Кавказа, Финляндии, Латвии. Приказчик из Полтавской губернии М. Т. Бобошко в ряду наиболее болезненных личных переживаний «братоубийственной гражданской войны» назвал отсоединение территорий.

Часто современники связывали распад страны не только с дистанцированием регионов от центра, но и с конфликтами между регионами, в том числе с конфликтами экономическими. Петроградский чиновник Ю. С. Дюшен предсказывал, что в скором будущем Россия разделится на Север и Юг и в результате этого северная часть страны останется без продовольствия. В подобной ситуации «выльется вся безграничная злоба, которая во всех накопилась, без различия сословий и партий». Именно так понимал многочисленные публикации на тему конфликта с Калединым и Радой член кадетского ЦК А. И. Шингарев, читавший газеты в Петропавловской крепости: «Газеты полны описания новой начинающейся гражданской войны — Севера с Югом». Здесь примечательно указание автора дневника на «новую», еще одну гражданскую войну. В начале 1918 года, подводя итоги революционного года, известный писатель М. А. Алданов так отзывался о гражданской войне, охватывающей страну:

Странная это, однако, «гражданская война», и не сразу поймешь, по какому логическому принципу делятся в ней стороны: большевики сражаются с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. По-видимому, люди воюют с кем попало — по соображениям географического удобства.

Такая фрагментированность и локальность противостояний превращала гражданскую войну в серию конфликтов, где важную роль играли не столько глобальные цели, сколько местные интересы и сама возможность непосредственного столкновения в ходе борьбы локальных сил.

Известия об обособлении окраин воспринимались не только со страхами, но и с надеждами, возлагавшимися прежде всего на Дон и Украину. Корреспондент «Киевской мысли» рассказывал о настроениях в Москве после провозглашения автономии УНР в ноябре 1917 года. Вначале, по его словам, известие усилило панику населения, не оправившегося еще от «большевистской смуты»: «В центре анархия и гражданская война, а окраины и области отлагаются — таково было первое впечатление». Когда же пришли известия — не вполне верные — о том, что окраины отсоединяться не собираются и, напротив, создают местную власть, чтобы бороться с «анархией», то настроения, по мнению корреспондента, сильно изменились и многие жители Москвы увидели в этом спасение от гражданской войны.

Переломным в восприятии гражданской войны как полномасштабного вооруженного конфликта с развертыванием фронтов и передвижением крупных воинских единиц стала война СНК с Донским правительством. Уже в первых числах ноября эсеровское «Дело народа» ожидало в скором времени гражданской войны между Севером, где победили большевики, и Югом, который контролировал Каледин. «Киевская мысль» в конце ноября предсказывала, что близится «новая волна гражданской войны», которая будет вестись между отдельными частями России, и начало этому было уже положено на Дону. «Новая жизнь» уверяла читателей, что теперь советскому правительству угрожала не кучка «контрреволюционеров», а весь Юг России поднял «знамя восстания» против советской власти.

Вторым ключевым событием в переосмыслении внутренних конфликтов как связанных между собой стала конфронтация СНК и Рады. В. С. Рожыцин, сотрудник газеты Харьковского Совета, одним из первых отметил в начале декабря, что «центр тяжести политической борьбы» перемещается с Севера на Юг. Открытая борьба в северной части России ослабела, в то же время против петроградских властей восстали южные территории. «Победитель в этой гражданской войне овладеет всей Россией», — полагал журналист. Центральные газеты откликнулись на ультиматум, предъявленный СНК Раде, и начало военных действий против Каледина, тоже назвав это началом войны Севера и Юга. Опасность такого конфликта виделась прежде всего в том, что северная часть страны останется без продовольствия и топлива. Рамка для интерпретации конфликта как восстания всего Юга была заложена заявлениями СНК о взаимосвязи действий А. М. Каледина и А. И. Дутова при поддержке УЦР.

Газета правых эсеров «Воля народа» писала, что первые внутренние «войны» начинались «без антуража объявления войны одного государства другому». В случае же конфликта с УЦР СНК вначале предъявил ультиматум, затем последовал ответ на него, а уже после объявление боевых действий.

«Дело народа» также обратило внимание, что в отношении Украины речь шла уже не о «гражданской войне за власть в пределах одного государственно-национального целого». Была «объявлена настоящая война в обычном смысле этого слова, война между двумя национальностями, двумя государственными организмами — Великороссией и Украйной». Вместе с тем эсеровское издание назвало столкновение между социалистическими партиями, принадлежащими к разным национальностям, «братской бойней», преступлением перед Интернационалом и «изменой делу освобождения рабочего класса». В этом заявлении заметна отсылка к значению гражданской войны как братоубийственного конфликта «внутри демократии».

Член Бунда В. А. Канторович отметил, что гражданская война стала осознанной тактикой СНК за неимением иных средств государственного управления. По его словам, Ленин еще до Октября обещал не повторять ошибку Парижской коммуны и первым пойти на Версаль. Однако «русский Версаль», считал Канторович, множился с каждым днем: Дон, Украина, Кавказ, Сибирь и т. д. Гражданская война стала свидетельством того, что СНК окончательно потерял контроль над ситуацией и провоцировал новые конфликты, чтобы взять в свои руки управление страной.

Интернационалист Н. Н. Суханов утверждал в «Новой жизни», что гражданская война, напротив, была начата «контрреволюционными силами»; это оказалось на руку большевикам, получившим моральное право обороняться. Он полагал, что, несмотря на преступность захвата власти большевиками, «путь гражданской войны, путь военного восстания против большевистского правительства» являлся «вдвойне преступным путем». В то время как Канторович определял гражданскую войну как сознательную тактику большевиков, Суханов видел в ней вынужденный ответ Ленина и его сторонников на «контрреволюционные» действия.

«Известия» стремились донести до читателей то значение гражданской войны, которое вкладывали в это понятие советские власти. Во второй половине ноября газета писала, что «единственная гражданская война, которую можно оправдать, — это восстание угнетенных против поработителей и эксплуататоров». Поэтому военно-революционные комитеты, хотя и являлись, по выражению этого издания, «органами гражданской войны», заслуживали сочувствия и поддержки, в отличие от подобных структур, ставящих «себе задачу угнетения народа, подавления рабочих и крестьян».

К концу 1917 года в политическом воображении некоторых современников стал складываться образ гражданской войны в «общероссийском» масштабе, отличающийся от локальных «гражданских войн» предшествующего периода, — «постоянная» или «беспрерывная» гражданская война. Учащающиеся описания боевых действий привели к появлению постоянных соответствующих рубрик в прессе. Газеты все чаще использовали выражение внутренние фронты не в переносном, а в прямом смысле, как места боевых столкновений между довольно крупными и организованными войсковыми соединениями внутри страны. К середине января 1918 года их было уже так много, что Д. В. Философов отметил в одной из статей для «Нашего века» (новое название закрытой большевиками «Речи»): «Каждый день приносит нам известия об усилении гражданской войны. Простому человеку зачастую даже не разобраться в многочисленных „фронтах“ воюющих сторон».

В том же номере была опубликована статья «Итоги гражданской войны к 15 января». В ней давался подробный обзор военных операций внутри страны со стратегической точки зрения, как это раньше делалось для описания боевых действий мировой войны. В частности, автор очерка писал: «В гражданской войне активной стороной являются войска большевиков. Цель операций большевистских войск — захват политических центров Киева и Новочеркасска». Статья была проиллюстрирована картой с обозначением основных пунктов и перемещения войск. Это был один из первых примеров географической визуализации гражданской войны.

***

Возникновение на окраинах бывшей Российской империи местных правительств, оправдывавших собственное существование стремлением избежать гражданской войны, идущей из центра, все же не позволило избежать локальных «гражданских войн».

В декабре 1917 года на Северном Кавказе вспыхнула межэтническая и межрелигиозная борьба между ингушами и чеченцами, с одной стороны, и терскими казаками и осетинами — с другой. Этот кровавый конфликт газеты называли «междоусобицей», гражданской и «братоубийственной войной». В сложившейся ситуации местные большевики, не имевшие в этом регионе серьезной поддержки, объединились с умеренными социалистами в Социалистический блок, выступая в качестве миротворцев. Блок предложил для прекращения гражданской войны в регионе создать правительство, в которое бы входили представители всех народов края. Эту идею поддержало большинство делегатов I съезда народов Терской области в конце января 1918 года. Для объединения политических сил большевики не настаивали ни на провозглашении советской власти, ни даже на подчинении СНК, С. М. Киров говорил на съезде: «Если мы будем признавать власть Советов только для того, чтобы разделаться с другими народностями оружием, то лучше не признавать этой власти. Во имя народоправства надо отказаться от гражданской войны». В обращении ко всем народам области Терский съезд заявил о стремлении «к водворению в крае гражданского мира и к созданию условий мирного добрососедского сожительства всех народностей». Словосочетание «гражданский мир», обычно табуированное для языка интернационалистов, использовалось для попытки деэскалации этнических конфликтов.

Значительная часть заседаний II съезда народов Терской области, проходившего в Пятигорске в феврале 1918 года, была посвящена обсуждению продолжающейся борьбы казаков и чеченцев. Выступавшие утверждали, что конфликт развязали силы, которые склоняли участников конфликта к вооруженной борьбе, речь шла о казачьих и горских правительствах. Об этом говорили не только социалисты, но и представители казаков и осетин, делегаты ингушей и чеченцев. Киров призывал к примирению на почве признания советской власти. Аргументы мира и общего страха перед «контрреволюцией» подействовали, и предложение большевиков 4 марта поддержало большинство делегатов.

На обоих съездах конфликт на Северном Кавказе чаще всего назывался гражданской войной и анархией. Использовались и различные эвфемизмы: кровавый вихрь, пожар, беда и другие. Язык социалистов доминировал на съездах; характерна полемика по докладу Кирова о текущем моменте. Оратор выдвинул резолюцию от Социалистического блока, где положение в Терской области именовалось «состоянием анархии, общей разрухи и гражданской войны». Несмотря на предложения некоторых участников (в том числе и некоторых большевиков) использовать термины национально-племенная или гражданско-национальная война, представители Социалистического блока отвергли эти поправки. Так они стремились подчеркнуть социальный и политический характер конфликта, стремясь сместить акцент с межэтнической борьбы.

***

Социалисты совместно действовали и в Туркестанском крае. Борьбу за советскую власть здесь вела коалиция левых эсеров, большевиков, интернационалистов и максималистов. После победы над отрядами Временного правительства в Ташкенте образовался Краевой исполком из всех социалистических партий. По всему краю периодически вспыхивали столкновения между коренным населением и переселенцами из европейской части России, эти конфликты, однако, не определялись как гражданская война. Местная пресса упоминала гражданскую войну в связи с боями советских войск против УЦР, Каледина и Дутова, а также применительно к событиям в Финляндии.

С начала 1918 года наметился конфликт между ташкентской советской властью и правительством Туркестанской автономии, образованным в ноябре 1917 года на Общемусульманском съезде в Коканде. Туркестанский Совет народных комиссаров, как стало называться правительство в Ташкенте, представлял почти исключительно европейское население края; правительству же Туркестанской автономии подчинялись мусульмане, хотя оно пыталось привлечь и членов иных религиозных и этнических групп. Само появление Туркестанского СНК некоторыми местными газетами понималось как начало «большевистского бедствия» в Туркестане и подготовка захвата власти «кучкой русских рабочих и солдат». Когда же IV краевой съезд Советов Туркестанского края, проходивший 19–26 января 1918 года, объявил кокандское правительство вне закона, влиятельная газета «Улуг Турестон» назвала эту резолюцию призывом к открытой войне против мусульман края.

Столкновение между двумя властями Туркестана началось с попытки правительства Туркестанской автономии в ночь с 29 на 30 января ликвидировать Кокандский Совет. В городе развернулась ожесточенная борьба с многочисленными жертвами. Исход ее определился прибытием 18 февраля войск Туркестанского СНК, союзниками которых была местная армянская община и частично семиреченские казаки. После рассеивания войск противника советские представители опубликовали воззвание к населению, в котором возложили ответственность за «кровавые события» на правительство Туркестанской автономии. В документах об окончании этого конфликта он именовался гражданской войной.

В Ташкентском Совете обсуждение событий носило крайне эмоциональный характер. Военный комиссар Туркестанского края максималист Е. А. Перфильев доложил о военных действиях в Коканде; из его рассказа следовало, что борьба с правительством Туркестанской автономии находилась в прямой взаимосвязи с противостоянием атаману оренбургских казаков А. И. Дутову. Лидер фракции меньшевиков-интернационалистов X. Л. Вайнштейн обратил внимание собравшихся на характер актуальных общественных конфликтов:

Мы ничего не слышали от докладчика о пролетариате, и, наоборот, все время нам говорили о сартах, армянах, персах, русских, о том, как защитить от возможных насилий русское меньшинство. Таким образом, место классовой борьбы, провозглашенной русской революцией, заняла национальная война.

Политик требовал строжайшего расследования событий вокруг Туркестанской автономии. Ему в резкой форме возражал лидер ташкентских большевиков И. О. Тоболин, оправдывая жестокие методы, примененные при взятии Коканда. В частности, он заявил: «На всех фронтах гражданской войны красной гвардией была проявлена такая же жестокость». В целом кровавый разгром Коканда негативно повлиял на отношение местного населения к советской власти.

Современная узбекская историография трактует этот эпизод как начало масштабного межэтнического конфликта и освободительной борьбы в регионе. Близки к этой версии и некоторые западные исследования. Однако А. Халид утверждает, что динамика конфликта была сложнее. Американский историк показал, что восстание «басмачей», или «курбаши», в Туркестане было не борьбой с чужаками, а «среднеазиатской гражданской войной», в которой коренные жители боролись и между собой. К этой точке зрения близок и В. П. Булдаков, который считает, что союзы в регионе часто не укладывались в оппозицию «мусульмане — русские» и носили более сложный, часто ситуативный характер.

***

Похожая дискуссия характерна и для других национальных историографий, в частности финляндской. Правительство Финляндии, Сенат, 23 ноября 1917 года провозгласило Финляндию независимой республикой. СНК признал ее независимость 31 декабря 1917 года. В начале 1918 года здесь разгорелся конфликт между «красными» и «белыми». «Красные» — сторонники Совета народных уполномоченных, правительства социал-демократов, которые 27 января 1918 года объявили о начале рабочей революции в Гельсингфорсе. «Белые» — силы Сената, бежавшего в Николайштадт (Вааса) и пообещавшего, помимо восстановления законного порядка и прав парламента, достижение свободы для народа Финляндии и «установление домашнего мира». Война завершилась в мае победой «белых», унеся жизни более 1% населения.

В финляндской историографии кровавые события 1918 года именовались множеством разных способов. Для победителей это была прежде всего освободительная война (фин. vapaussota, швед. frihetskrig), понимаемая как процесс освобождения страны от русского господства. «Красных» авторы этой концепции обвиняли в сотрудничестве с СНК, который оружием и добровольцами поддерживал товарищей-социалистов. Для советской и социалистической историографии события были классовой войной (фин. luokkasota, швед. klasskrig), а поражение «красных» объяснялось в первую очередь интервенцией Германии. Только после Второй мировой войны появились более взвешенные оценки событий и утвердились относительно нейтральные термины внутренняя война (фин. sisällissota, швед. inbördeskrig) или гражданская война (фин. kansalaissota, швед. medborgarkrig).

В начале 1918 года более распространенными были слова бунт (фин. kapina, швед. uppror) — для «белых» и революция (фин. vallankumous, швед. revolution) — для «красных» финнов. Из 357 передовых статей газет «белой» Финляндии военного времени, обсуждавших конфликт, в 241 он характеризовался как война с внешней силой (то есть с Россией), в 14 — как внутренний и внешний одновременно, а примерно в четверти случаев речь шла о внутреннем конфликте.

Выражение гражданская война, как отмечал историк С. Вяйсянен, не было очень распространенным в Финляндии в 1918 году. Его заимствовали из русского языка и использовали в газетных сообщениях о событиях в России. Так называли Апрельский кризис или борьбу между Керенским и Корниловым. Масштаб конфликта, расколовшего финляндское общество, отражался и в спорах по поводу его наименования.

В центральных российских газетах конфликт именовался либо нейтрально — события, либо назывался гражданской войной. Как правило, Финляндия не включалась в большой раздел «Гражданская война» о противоборстве в России. Ставшей исключением из этого правила «Новой жизни» пришлось назвать конфликт «красных» и «белых» финнов так же, как столкновения советских войск с Румынией и польскими легионерами — событиями на «внешневнутренних фронтах». Хотя разные российские издания были солидарны в именовании войны в Финляндии гражданской, они отличались в оценке ее виновников: одни считали ответственными за ее начало «буржуазию», другие — местных «большевиков».

В русскоязычной периодике Финляндии первой половины 1918 года термин гражданская война был наиболее распространен и использовался все это время — в отличие, например, от революции, которая после начала февраля 1918 года почти пропала с газетных полос. «Сейчас в Финляндии происходит гражданская война. Буржуазия в лице своих наймитов — белой гвардии борется против рабочего класса, против революции, она нападает на наши революционные войска», — объяснял автор «Известий Гельсингфорсского Совета». Другие авторы, описывавшие события в Финляндии как гражданскую войну, также обычно возлагали ответственность за ее начало на «белых». Подобная трактовка совпадала с официальной позицией властей «красной» Финляндии. Уполномоченный по иностранным делам (то есть фактически министр иностранных дел «красного» правительства) Ю. Сирола заявил 10 марта 1918 года на рабочем митинге в Або (Турку), что «финляндская буржуазия довела Финляндию до открытой гражданской войны». Редакция гельсингфорсских «Известий» выразила согласие с такой интерпретацией конфликта.

Помимо терминов гражданская война, классовая война, у местной русскоязычной печати в ходу были и иные слова для обозначения событий в Финляндии. Распространенным было нейтральное событие, которое могло обозначать, например, готовившийся финляндскими социалистами в январе 1918 года захват власти или же массовые расстрелы русскоязычного населения во время штурма Выборга «белыми» в апреле. «Советуем спокойно относиться к событиям», — писали в начале февраля в совместном объявлении финские и российские власти «красного» Таммерфорса (Тампере). Противники также часто обозначались нейтрально — «стороны». Частота такой терминологии может свидетельствовать о некотором отстранении от финляндского конфликта или о самоцензуре.

В отличие от этих слов некоторые бытовавшие в печати выражения были семантически ближе к понятию гражданская война. В январе 1918 года, когда уже звучали первые выстрелы, член Областного комитета Финляндии А. Ильинский писал, что «белая гвардия» готовилась «к планомерным выступлениям в открытой борьбе — междоусобице», проходившей накануне «будущей резни со стороны шведо-финнов буржуев». «Междоусобная война финляндского пролетариата с буржуазией разрастается», — признавал он пару недель спустя. Передовая статья «Голоса русской колонии» использовала выражения гражданская война, междоусобная война и междоусобие как взаимозаменяемые. Официальное объявление, выпущенное при захвате власти Рабочим исполнительным комитетом, сообщало о «рабочей революционной борьбе» в русской версии и о «кровавой гражданской войне» во всех остальных: шведской (det blodiga medborgarkriget), английской (the bloody civil war) и финской (verinen kansalaissota). Хотя тексты объявлений на разных языках не совпадали, все-таки некоторый параллелизм между войной и борьбой можно предположить.

Более идеологически маркированным было словосочетание священная война, которое — на русском — встречалось лишь в текстах крайне левых. Призывая помочь финскому пролетариату, анархисты-коммунисты побуждали читателей объявлять «священную войну капиталу и его приспешникам». Близкий к партии левых эсеров Областной исполнительный комитет Совета военно-крестьянских депутатов Финляндии завершал свой призыв бороться против германского вторжения лозунгом: «Да здравствует неизбежная священная война!» Однако подобная возвышенная риторика не помогла мобилизовать российских солдат и матросов в Финляндии на серьезное сопротивление германцам или «белым».

***

Среди регионов, которые не признали захват власти большевиками и их союзниками, оказалось и бывшее Кавказское наместничество. Когда стало ясно, что падение правительства А. Ф. Керенского — свершившийся факт, назначенный Временным правительством Особый Закавказский комитет 15 ноября 1917 года был сменен созданным в качестве временного органа власти Закавказским комиссариатом. В первой же своей декларации он объявил, что противодействие себе будет воспринимать как стремление вовлечь народы Закавказья «в сферу самой мрачной гражданской и междунациональной войны». В конце ноября тифлисская социал-демократическая газета «Борьба» отметила в передовой статье, что «революционная демократия» Закавказья «не пойдет на путь авантюры за Лениным и Троцким», «она не желает ввергнуть разноплеменное население Закавказья в ужасы гражданской войны. …она поддерживает лишь однородно-социалистическую власть».

Фактор гражданской войны в России влиял на события в регионе: так, Закавказский комиссариат обосновывал вступление в переговоры с Османской империей в конце 1917 года тем, что «в данный момент отсутствует единое центральное, всеми признанное правительство, и разрушена гражданскою войною ставка Верховного Главнокомандующего».

На переговорах в Трапезунде с Османской империей закавказская делегация заявила о непризнании Брест-Литовского мирного договора, так как в момент его подписания Россия «переживала (и до сих пор переживает) состояние гражданской войны», не существовало единой центральной власти, а Учредительное собрание было разогнано. Руководитель делегации А. И. Чхенкели отметил, что «Россия находится в состоянии не анархии, а гражданской войны», в качестве определяющего признака которой он указывал на продолжение в стране междоусобицы, борьбы за власть после ее захвата большевиками.

В феврале 1918 года Закавказский комиссариат созвал местный парламент, Закавказский сейм, который составили избранные на Кавказе депутаты Всероссийского Учредительного собрания. Сейм 22 апреля 1918 года провозгласил Закавказскую демократическую федеративную республику, распавшуюся через месяц с провозглашением независимости Грузии, Азербайджана и Армении.

Независимое Закавказье появилось на политической карте под давлением Османской империи, но важным фактором для такого развития событий было отношение к гражданской войне.

Лидер российских революционных оборонцев И. Г. Церетели, перебравшийся после разгона Учредительного собрания в Грузию, объяснял в Сейме, что большевики были согласны оказать властям региона помощь в борьбе с Турцией при условии, что Закавказье повторило бы те шаги, которые были совершены в России. По словам Церетели, это означало бы начало «братоубийственной гражданской войны, которая истребила бы лучшие силы народов Закавказья и превратила бы их в беззащитную массу».

Депутат Сейма социал-демократ Д. Е. Ониашвили, обосновывая необходимость провозглашения независимости Закавказья, ссылался на то, что после Октября в России вспыхнула гражданская война, под которой он понимал «ужасную анархию, бесцельное уничтожение человеческих жизней, полный финансовый и экономический крах, отсутствие железнодорожного сообщения, отсутствие единой власти». По его мнению, оставаясь в составе России, народы Закавказья должны были бы «повторить все ужасы гражданской войны России и здесь», а затем сделаться ареной турецкого вторжения.

Таким образом, и сепаратные мирные переговоры, и последующее отделение Закавказья от России обосновывались фактором гражданской войны, которая бушевала на севере, за стеной Кавказа. Тем самым приуменьшалась роль давления со стороны Османской империи на закавказских политиков, которые долгое время сопротивлялись планам отделения от России.

Впрочем, гражданская война была не только внешним фактором. Некоторые политические и межнациональные конфликты в регионе также описывались с помощью этого понятия. В декабре 1917 года местные большевики обвиняли власти Закавказья в провоцировании восстания, отмечая, что «в роли Кишкиных и Никитиных, провоцирующих выступление» здесь являлись местные социалистические партии в союзе с националистами. Большевики провозгласили лозунг «Долой провокационную гражданскую войну!».

В день предполагаемого созыва Закавказского сейма, 23 февраля 1918 года, в центре находившегося на военном положении Тифлиса большевики и эсеры организовали митинг, на котором выступил и руководитель закавказских большевиков С. Г. Шаумян. Выпущенная к митингу листовка Краевого комитета РСДРП (б) объявила сейм «новым средством придушить революцию в Закавказье в угоду мусульманским бекам и ханам, в угоду грузинским князьям и армянской буржуазии». В результате перестрелки между митингующими, милиционерами, солдатами и красногвардейцами несколько человек было убито. Большевики не прекращали попыток борьбы с властями Закавказья и независимых закавказских республик и в дальнейшем.

Местная версия гражданской войны, угрожавшей Закавказью, была — в том числе в официальных заявлениях властей — войной этнической. Прежде всего имелся в виду конфликт между мусульманской и армянской общинами. Уроженец Тифлиса, поэт, художник и внимательный наблюдатель местной жизни И. М. Зданевич отмечал в 1918 году, что «почти непримиримый армяно-мусульманский антагонизм — не порождение только редакций, кофеен и партийных бюро, как часто неведомо в каких целях пытаются представить дело примирительные политики. Антагонизм этот демократичен, отравил массы». В разное время в столкновениях участвовали и другие народы — например, в конце 1918 года разразилась война между Арменией и Грузией.

Отношения между различными этническими группами Закавказья становились все более напряженными. Передовица русскоязычного печатного органа Восточного бюро Армянской революционной партии «Дашнакцутюн», тифлисской газеты «Молот», писала по поводу сообщений об убийствах армян в начале февраля 1918 года: «Народ наш миролюбив, но беспощаден, когда оскверняют его очаг и унижают его достоинство». 23 февраля Закавказский сейм отправил в Эривань телеграмму о том, что он «постановил покорнейше просить все благомыслящие части армян, мусульман, отдельные группы, организации, советы принять самые неотложные радикальные меры к пресечению дальнейшего развития братоубийственной бойни и анархии».

Наиболее кровавые столкновения разразились в Баку в конце марта — начале апреля 1918 года. С. Г. Шаумян сообщал впоследствии в Москву, что на стороне большевиков выступили крупные национальные части «Дашнакцутюн», что «придало отчасти гражданской войне характер национальной резни». «Мусульманская беднота сильно пострадала, но сейчас она сплачивается вокруг большевиков и вокруг Советов», — писал Шаумян.

То, что установление советской власти в Баку произошло на фоне межэтнических столкновений, отмечали и противники большевиков. Передовая статья газеты грузинских социал-демократов констатировала, что сторонники Ленина смогли захватить власть в Баку, «использовав вражду между армянами и мусульманами». Другая передовица газеты утверждала, что большевики принесли в Закавказье «политику, приведшую к гибели России» и раздували здесь новый «костер гражданской войны».

Именно мартовские события в Баку стали воплощением предупреждений умеренных социалистов о связи гражданской войны с этнической рознью. «Гражданская война в наших условиях неизбежно выливается в форму национальной войны», — писала меньшевистская газета. Редакция издания была уверена в том, что в таком случае она «зальет потоками крови наш измученный край, сметет все достигнутые завоевания революции», поможет туркам захватить Закавказье. И в мае, накануне распада Закавказской Федеративной Демократической Республики, ситуация, по мнению автора той же газеты, ничуть не улучшилась: «Анархия, гражданская война, межнациональная кровавая распря — вот те язвы, которыми поражена юная закавказская республика».

Хотя и дальнейшая история республик Закавказья не была мирной, пожалуй, только большевики описывали тамошние межэтнические и межгосударственные конфликты как проявления гражданской войны

***

Таким образом, в конце 1917 — начале 1918 года понятие гражданская война имело тенденцию к тому, чтобы локализоваться в определенном месте, связываться с конкретными регионами или городами, где происходили столкновения. Эти локальные конфликты воспринимались как отдельные, не связанные между собой явления, каждое из которых имело свое начало и конец. К концу 1917 г. на фоне роста автономистских настроений в регионах, появления краевых правительств и нарастающего противостояния с властью в центре, установленной большевиками и их союзниками, гражданская война стала восприниматься как масштабное общероссийское явление, охватывающее всю территорию бывшей Российской империи. Региональные конфликты стали рассматриваться как составляющие части одного большого процесса. Этнические конфликты и вооруженная борьба, связанная с различными проектами национально-государственного строительства, также нередко описывались как отдельные гражданские войны.