Еврейское эхо: Слуцкий и его учитель Сельвинский

Из книги Марата Гринберга о поэтике Бориса Слуцкого

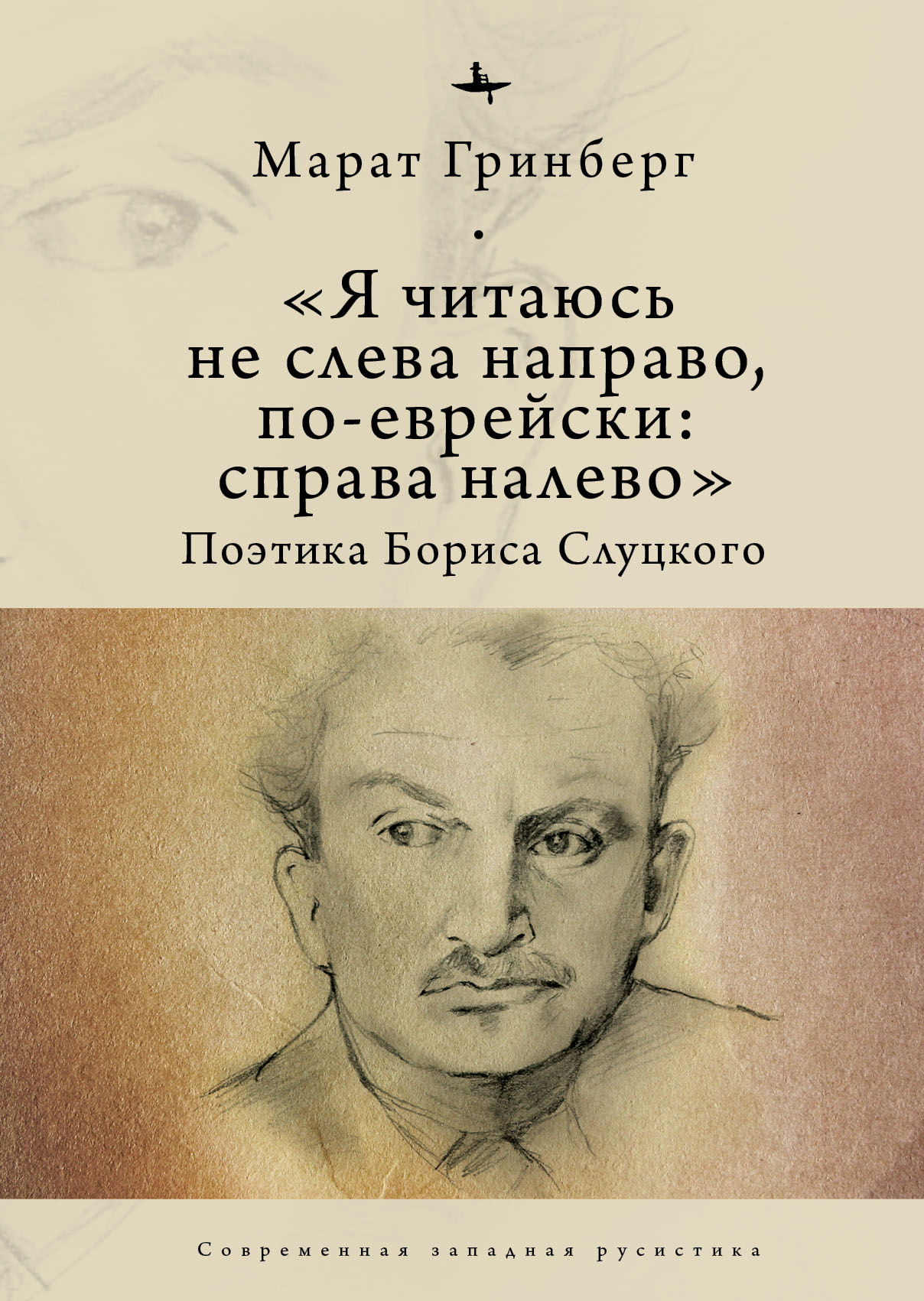

В серии «Современная западная русистика» вышла монография Марата Гринберга, посвященная Борису Слуцкому, его жизни и сложной поэтике. «Горький» публикует отрывок из этой книги, в которой рассказывается о влиянии на Слуцкого его учителя, лидера конструктивистов Ильи Сельвинского.

Марат Гринберг. Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево. Поэтика Бориса Слуцкого. Academic Studies Press, БиблиоРоссика, Бостон / Санкт-Петербург, 2020. Перевод с английского Александры Глебовской

В 1924 году Илья Сельвинский (1899–1968) написал в письме к Корнелию Зелинскому, которому вскоре предстояло стать идеологом конструктивизма в литературе:

О себе: можешь меня поздравить в свою очередь: я стал гением. Понимаешь? Как у Андерсена — был гадкий утенок, а вырос в лебедя. Ну так-таки просто-напросто: гений, ей-богу, вижу это в себе так, как свое отражение в зеркале. Дело в том, что я начал писать стихотворный роман «Улялаевщина»... и вот, понимаешь, без всякого затруднения, как если бы я сидел и пил чай, — оттискиваются такие главы, что мне жутко с собой наедине; мне все кажется, что это не я, что кто-то сейчас выскочит из меня и раскроет мистификацию.

В рассуждениях Сельвинского нет ни тени самоиронии. Он был, и это признавали многие современники, гигантом не только в физическом плане, но и в поэтическом. Тынянов примерно в то же время прозорливо отметил: «Недавно выступил новый поэт, у которого промелькнула какая-то новая интонация, — Сельвинский. <...> Стих почти становится открытой сценой. У Сельвинского, на его счастье, необычайно плохая традиция; такие плохие традиции иногда дают живые явления». В свете этих слов примечательно звучит письмо Сельвинского к тому же Зелинскому, написанное в 1937 году, когда группа конструктивистов, в которой Сельвинский был непререкаемым лидером, давно уже была распущена:

Я не знаю, где Пушкин брал силы для работы в эпоху Николая. М. б., они накапливались от ненависти. Пушкин слишком ясно видел, что николаевская Россия — это то, что нужно свалить. А мне — много труднее! Я знаю, что нет на свете страны лучше, величавее и справедливее, чем наша. <...> А между тем в партии меня не любят, голоса моего не слышат, в силу мою не верят — и от этого я дряхлею, как силач, живущий без женщины. Я знаю, что если бы мне дали хоть немного теплоты — я мог бы создать какие-нибудь аховые вещи. Но я глубоко убежден, что партия совершенно выключила меня из своих пятилеток. С этим я примириться не могу, потому что чувствую себя целым Кузбассом, требующим планирования и роста.

Если Маяковский только высказывает желание, чтобы партия запечатала ему уста, и воображает себя «заводом, вырабатывающим счастье», то Сельвинский ощущает на себе все последствия такого желания. Его тело и душа служат воплощением языка советской номенклатуры, в них стирается граница между экономическим и творческим производством.

Жизнь и поэзия Сельвинского служат комментарием к трагической судьбе советского авангарда, художественные и идеологические программы которого одновременно и предвосхитили торжество сталинизма в литературе, и в определенной мере проложили ему путь, а авангардисты — Бабель, Олеша, Мейерхольд и Сельвинский — так и не смогли полностью перейти от бурных утопических 20-х к нормативности и террору 30-х. Одни из них заплатили за эту «неспособность» собственной жизнью, другие — творчеством, некоторые — и тем и другим. Обращаясь к Сельвинскому, Слуцкий возвращает своему наставнику его художественную значимость, создавая в результате одно из самых прозорливых и новаторских стихотворений как о еврейской катастрофе ХХ века, так и о фундаментальных основах еврейского существования. Целан отмечал, что не видит «принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением». Поэтический диалог Слуцкого с Сельвинским длиною в жизнь и есть такое рукопожатие двух поэтов.

Поступив в 1939 году в Московский литературный институт, Слуцкий записался в поэтический семинар Сельвинского. Эти занятия стали для него первой серьезной встречей с крупным поэтом и большой поэзией. «Чем мы занимались на семинаре Сельвинского? — спрашивает Слуцкий в мемуарном фрагменте и сам же отвечает: — Поэзией и только поэзией. Своим делом. И уж никак не политикой». Комментарий касательно политики красноречив, поскольку к этому времени Сельвинский давно уже выпал из политического фавора. Ройтман справедливо отмечает, что уроки Сельвинского, а точнее — конструктивизма в целом, кардинально повлияли на поэтику Слуцкого. Упор конструктивистов на семантику и языковую точность, введение нарративных приемов в поэзию и понятие целеполагания в поэтике, безусловно, существенны для анализа художественной системы и метода Слуцкого. В то же время важно помнить, что для Слуцкого эти конструктивистские приемы приобрели особую коннотацию, послужив ходами в библейскую эстетику. В одном из посвященных Сельвинскому стихотворений (существуют еще как минимум два) Слуцкий выказывает ироническое отношение к учителю, который выглядит довольным собой в буржуазном стиле («он сыт, одет, обут и горд»), притом что в политике «сбивчив», а в поэзии тверд. Студент, когда-то его боявшийся, более о нем и не вспоминает. Из стихотворения следует, что Сельвинский стал своего рода мастодонтом, которому позволено доживать свои дни в беспечном покое. Гигант уступил место гному. Здесь-то и вступает в игру герменевтика Слуцкого, превращающая биографию в историографию:

Поступив в 1939 году в Московский литературный институт, Слуцкий записался в поэтический семинар Сельвинского. Эти занятия стали для него первой серьезной встречей с крупным поэтом и большой поэзией. «Чем мы занимались на семинаре Сельвинского? — спрашивает Слуцкий в мемуарном фрагменте и сам же отвечает: — Поэзией и только поэзией. Своим делом. И уж никак не политикой». Комментарий касательно политики красноречив, поскольку к этому времени Сельвинский давно уже выпал из политического фавора. Ройтман справедливо отмечает, что уроки Сельвинского, а точнее — конструктивизма в целом, кардинально повлияли на поэтику Слуцкого. Упор конструктивистов на семантику и языковую точность, введение нарративных приемов в поэзию и понятие целеполагания в поэтике, безусловно, существенны для анализа художественной системы и метода Слуцкого. В то же время важно помнить, что для Слуцкого эти конструктивистские приемы приобрели особую коннотацию, послужив ходами в библейскую эстетику. В одном из посвященных Сельвинскому стихотворений (существуют еще как минимум два) Слуцкий выказывает ироническое отношение к учителю, который выглядит довольным собой в буржуазном стиле («он сыт, одет, обут и горд»), притом что в политике «сбивчив», а в поэзии тверд. Студент, когда-то его боявшийся, более о нем и не вспоминает. Из стихотворения следует, что Сельвинский стал своего рода мастодонтом, которому позволено доживать свои дни в беспечном покое. Гигант уступил место гному. Здесь-то и вступает в игру герменевтика Слуцкого, превращающая биографию в историографию:

Сельвинский — брошенная зона

геологической разведки,

мильон квадратных километров

надежд, оставленных давно.

А был не полтора сезона,

три полноценных пятилетки,

вождь из вождей

и мэтр из мэтров.

Он нем! Как тех же лет кино.

Кино немое! Эту пленку

до Марса можно растянуть,

да только некому и некогда

и ни к чему ее тянуть.

Кино немое! Онемевшее

давным-давно,

когда к экранам звуковое

шумливо ринулось кино.

Слуцкий возвращает Сельвинского в начало советской эпохи — канонизированной, мифологизированной и потому недоступной. Поэт показан как забытая окаменелость, сохраняющая при этом свою историчность (пятилетние планы). С одной стороны, фильм его «кино немого» не следует растягивать. С другой, он рассмотрен в исторических, всемирных («Пять строк в истории всемирной, / листок — в истории родной / поэзии...») и космических масштабах — по значимости это близко к Священному Писанию. Ключевой leitwort опять же — «давным-давно». Образ «кино немого» в семантике Слуцкого несет особую символическую нагрузку. В стихотворении «На экране безмолвные лики...», <...> извечное русское молчание, которому поэт дерзает придать голос, настает в результате того, что во время показа фильма в кинотеатре пропадает звук. Внутренний диалог произведений поэта служит обещанием, что историческое и поколенческое забвение Сельвинского ни в коем случае не будет необратимым.

Далее Слуцкий облекает память о своем педагоге в другие слова:

Учитель! К счастью ль, к сожаленью,

учился — я, он — поучал.

А я не отличался ленью.

Он многое в меня вкачал.

Он до сих пор неровно дышит

к тому, что я в стихах толку.

Недаром мне на книгах пишет:

любимому ученику.

По воле или по неволе

мы эту дань отдать должны.

Мы не вольны в семье и в школе,

в учителях мы не вольны.

Учение: в нем есть порука

взаимная, как на войне.

Мы отвечаем друг за друга.

Его колотят — больно мне.

Присутствие Сельвинского в своей жизни и его влияние Слуцкий рассматривает как знак судьбы, по определению не зависящий от его воли. Тем самым он высказывается о природе своих отношений с русской литературой и с непосредственными предшественниками, советскими авангардистами. Его бы не устроила негативная модель «тревожности влияния», предложенная Блумом — она ведет к ошибочному прочтению Сельвинского. Вместо этого, подобно мудрецу из Талмуда, он превращает преклонение перед учителем в бремя, своего рода заповедь. Однако такая почтительная поза неоднозначна. В отличие от Самойлова, восклицающего: «Мне выпало счастье быть русским поэтом», Слуцкий исключает понятия удачи и волевого усилия из привязанности к человеку, научившему его искусству стихосложения. Как уже говорилось, в его портрете Сельвинского присутствуют и ирония, и смущение. В мемуарном отрывке он признаёт: «Стихи мои ему не были близки». Слуцкий, как будет показано в этой главе, пытается обосновать сложные отношения с наставником. Давая определение, с одной стороны, поэтическому братству, а с другой — еврейскому языку, общему для них с учителем, Слуцкий восстанавливает творческое величие Сельвинского и обозначает собственное место в русской и советской традиции.

В этих переосмысленных отношениях Слуцкий превращается в любимого ученика. Как и Цветаева, которая в «Новогоднем» объявляет о родстве всех великих поэтов, Слуцкий протягивает схожую цепь между собой и Сельвинским; соответственно, зависимость поэтов друг от друга ставится выше иерархии учитель — ученик. Так герой чеховского «Студента» размышляет в момент духовного подъема: «Прошлое... связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Цепь — понятие, близкое к тому, как Слуцкий осмыслял историю, — и есть то, что порождает его почтительное восхищение Сельвинским. Рассматривая еврейский аспект этого понятия, уместно будет вспомнить слова из нобелевской лекции Ш. Й. Агнона:

Кто они, мои наставники в поэзии и прозе? <...> Кто вскормил меня? Не всякий человек упомнит каждую выпитую каплю молока и как звали корову, что дала молоко. <...> Прежде всего назову Священное Писание; оно научило меня составлять слова.

Последнее утверждение совершенно справедливо и в отношении Слуцкого, хотя он, очевидно, приходит к нему совершенно иным путем, нежели Агнон, отношения которого с ивритом и еврейскими текстуальными традициями абсолютно однозначны, несмотря на модернистский посыл. Перефразируя слова Э. Жабеса о Целане, я бы добавил, что «за его языком звучит неумирающее эхо другого языка». Как будет показано ниже, Слуцкий опознаёт схожее, откровенно еврейское эхо и в стихах самого Сельвинского. Общее поэтическое пространство, на краях которого они стоят, — это еврейский конструкт в центре русского литературного поля. Соответственно, Слуцкий переосмысляет Сельвинского в характерном еврейском ключе, тем самым придавая его стихам новую жизнеспособность. Говоря конкретно, он учится у наставника тому, как откликаться на катастрофу своего века, и в ответ преподает радикально новый урок по созданию таких откликов («уроки сам теперь даю»), который напрямую вытекает из подходов учителя.