«Это все равно с нами было!»

Из истории «Мемориала» — организации, которая была признана российским Минюстом иностранным агентом и ликвидирована

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

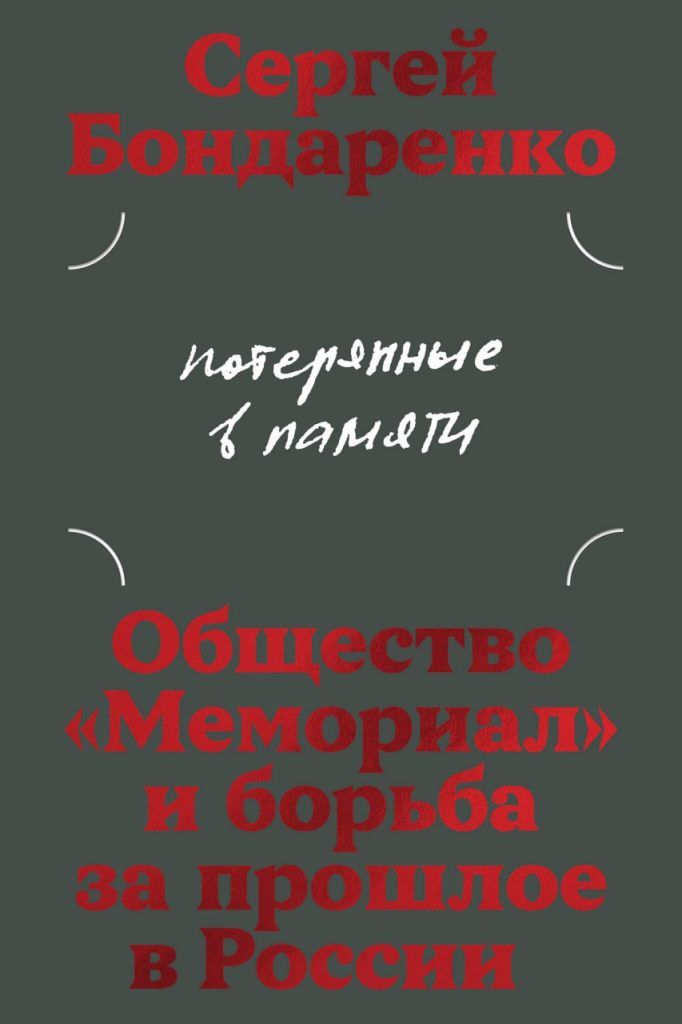

Сергей Бондаренко. Потерянные в памяти: общество «Мемориал» и борьба за прошлое в России. Алматы: Ricochet, 2025. Содержание

Публика в зале ЦИМ смотрит за тем, как «Ирина Щербакова» проигрывает перед ними фрагменты из своих старых интервью. Они записывались на удобно помещавшийся в дамскую сумочку небольшой белый кассетник Philips — подарок, купленный на Западе на средства солженицынского фонда, который был создан на деньги от Нобелевской премии. Магнитофон означал свободу — техническую возможность записывать интервью «с голоса», однако сами кассеты Щербакова предпочитала прятать и на всякий случай не подписывала: неожиданный обыск дома среди людей ее круга не мог исключать никто. Часть этих кассет попала в будущий архив «Мемориала»*Организация объявлена властями РФ иноагентом и ликвидирована решением ВС РФ 28 февраля 2022 года..

Публика в зале ЦИМ смотрит за тем, как «Ирина Щербакова» проигрывает перед ними фрагменты из своих старых интервью. Они записывались на удобно помещавшийся в дамскую сумочку небольшой белый кассетник Philips — подарок, купленный на Западе на средства солженицынского фонда, который был создан на деньги от Нобелевской премии. Магнитофон означал свободу — техническую возможность записывать интервью «с голоса», однако сами кассеты Щербакова предпочитала прятать и на всякий случай не подписывала: неожиданный обыск дома среди людей ее круга не мог исключать никто. Часть этих кассет попала в будущий архив «Мемориала»*Организация объявлена властями РФ иноагентом и ликвидирована решением ВС РФ 28 февраля 2022 года..

На пленках женщины 60–70 лет, арестованные еще в 1930-х (а некоторые и в 1920-х) годах, рассказывают о расстрелах мужей, разлуках с маленькими детьми, тюрьмах, допросах, изнасилованиях, пересылках, лагерях; о потере веры в себя, в советскую власть, в мир вокруг — и, каким-то невозможным образом, о возвращении. Это истории если не со счастливым концом, то с открытым финалом: их героини остались живы, вернулись домой, сохранили часть себя, способную рассказать о том, что с ними случилось. Ирина Щербакова описывает произошедшее с ней самой как форму терапии: через их истории она пережила собственный кризис, переосмыслила его.

***

Одна из героинь интервью Щербаковой — Паулина Мясникова, «Павочка», юная троцкистка, которая провела в заключении в общей сложности более 20 лет. Во второй половине 1930-х в одном из пересыльных тюремных вагонов она познакомилась с Евгенией Гинзбург, будущей авторкой «Крутого маршрута» — главного женского лагерного мемуара, еще одного подпольного советского бестселлера. С некоторыми собеседницами Ирина Щербакова начинала разговор именно с обсуждения этой книги — она служила ключом к пониманию их собственной истории. Щербакова не просила рассказать об аресте, а спрашивала просто: «Что вы думаете о книге Евгении Гинзбург?» «И человек начинал рассказывать мне свою жизнь».

После того как в конце 1980-х о домашнем проекте записей Щербаковой стало возможным говорить публично, многие ее героини получили локальную известность. Режиссерка Галина Волчек, которая решила поставить спектакль по «Крутому маршруту» в одном из главных московских театров — «Современнике», — пригласила Мясникову и ее подругу-«колымчанку» Зою Марченко консультировать создание спектакля.

Постановка была закончена, Мясникову и Марченко пригласили на премьеру. Рядом, в первых рядах, сидела и Ирина Щербакова. Вот как она вспоминала тот день:

«Я рядом — и мне как-то стыдно смотреть на сцену. Не то чтобы совсем фальшиво, но так традиционно и плоско, настолько слабее текста Гинзбург.

Спрашиваю их после:

— Как вам?

А они отвечают, как были потрясены, как им все понравилось.

Начинаем обсуждать:

— Но вот тут же было не так, вы же сами мне рассказывали...

Они мне:

— Нет-нет, ну конечно, это все было совсем не так. (Вот что, конечно, нужно было ставить, снимать — эти их комментарии.)

— Тогда что же? Почему? Что же вам так нравится?

— Нет-нет, все равно. Это все равно с нами было!»

«Им казалось, что это прекрасное художественное преломление, — объясняла Щербакова много лет спустя. — Что надо так, как на сцене, — как они сами рассказать не могут. Со снятием всех шероховатостей, всех сложностей, которые были в реальности. Так работает волшебная сила искусства и памяти. И я поняла, что не надо с этим бороться. И можно плюнуть на мое эстетическое чувство».

Спектакль «Крутой маршрут» стал сенсацией: его показывали по телевизору и возили в Америку; в репертуаре «Современника» он шел до первых месяцев *** [CВО. — Прим. «Горького»]. В какой-то момент Галина Волчек ввела саму Павочку в постановку в качестве актрисы. Мясникова не могла играть саму себя, она была уже слишком старой — много лет она выходила на сцену в роли одной из безымянных старух в тюремной камере. Практически без слов играя отражение своей собственной жизни, 80-летняя Мясникова проехала с гастролями весь мир — маршрутом от Нью-Йорка до Тель-Авива. Незадолго до смерти ее взял в свой фильм «Хрусталев, машину!» режиссер Алексей Герман. Она сыграла мать главного героя, вернувшуюся из лагеря.

***

В спектакль Memoria включен рассказ Ирины Щербаковой о том, как в середине 1960-х, в старшей школе, она играла в постановке «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта. Спектакль показался идеологическому начальству слишком вызывающим — вскоре после премьеры на директора школы с углубленным изучением немецкого языка завели «партийное дело», и однажды утром школьники обнаружили его повесившимся в директорской. Щербакова говорит, что с тех пор помнит всю «Трехгрошовую оперу» наизусть.

В Бутырской тюрьме в одной камере с авторкой «Крутого маршрута» Евгенией Гинзбург оказалась Карола Неер — звезда немецкого театра и немого кино 1920-х, подруга Брехта, игравшая главную роль в первой киноверсии «Трехгрошовой оперы». В 1933-м Неер стала одной из немногих женщин левых взглядов, открыто выступивших против Гитлера, и была вынуждена бежать в Советский Союз, где несколько лет спустя ее арестовали; она умерла от тифа в Соль-Илецкой тюрьме. В 2017 году в «Мемориале» проходила выставка о ее судьбе и трагедии немецких левых в СССР — «Театр жизни Каролы Неер».

Теперь на сцене ЦИМа все они оказываются в одном времени и месте. Актриса, играющая Ирину Щербакову, комментирует события из жизни Каролы Неер, восстанавливая ее историю по записям и архивным документам. Актриса, играющая Неер, зачитывает фрагменты из ее собственных тюремных допросов, а также поет зонги — музыкальные перебивки, характерные для брехтовских постановок. Это своеобразный танец перманентной смены социальных ролей: сегодня ты актриса — завтра заключенная, вчера ты историк — сегодня персонаж на сцене и зритель. То, что было чужим страданием, сегодня оказалось театротерапией.

***

Важная часть метода Евреинова основывалась на переосмыслении самой идеи повторения. Как и Фрейд, Евреинов придавал большое значение желанию «пережить что-нибудь дважды», вернуться, «переиграть» мучительное событие из прошлого. Это прошлое балансировало на грани истории и памяти: теория предлагала работать со временем как с инструментом, помещая жизнь в новый театральный контекст. Так же, как и Фрейд, Евреинов считал, что повтор всегда предполагает изменение.

Находясь в зале Центра Мейерхольда, сотрудники «Мемориала» видят перед собой свою собственную, проживаемую заново историю. Вторая часть спектакля перебивается чтением фрагментов из судебной хроники конца 2021 года: теперь уже сам «Мемориал» судят за искажение образа советского прошлого.

«„Мемориал“, спекулируя на теме политических репрессий ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан», — произносит голос прокурора Жафярова.

Это тоже один из элементов брехтианского театра, который, в отличие от евреиновского, предполагает остранение, возможность увидеть все обстоятельства со стороны, при этом не вживаясь, не переживая за персонажей на сцене. Брехт считал, что по-настоящему повлиять на зрителя можно, если перестать считать его зрителем, а сделать соучастником постановки: он должен увидеть театр как театр, а текст пьесы — как политическое обращение, комментарий к реальности. Ничего не нужно внушать, зритель должен остраниться, вернуться в реальный мир и во всем убедиться сам. Никаких трюков: актеры — это актеры, а спектакль — спектакль.

В реальной жизни Memoria будет сыграна на сцене всего полтора раза: после закрытого генерального прогона, куда позвали сотрудников «Мемориала», успеет состояться только официальная премьера на следующий день, 10 февраля. Ровно через две недели начнется *** [CВО. — Прим. «Горького»], спектакль снимут с программы, директорка ЦИМа Елена Ковальская публично откажется «работать на убийцу» и уйдет в отставку. Той же весной Центр имени Мейерхольда закроют. Еще до конца зимы Верховный суд постановит ликвидировать «Мемориал».

***

До появления «Мемориала» тема репрессий, государственного террора против собственных граждан, в Советском Союзе была прежде всего материалом для искусства. Память эта могла существовать лишь скрыто, подспудно — и это было странным, волнующим переживанием несоответствия, смещения масштабов реальности. Принадлежать к наследникам этой памяти значило обладать социальной, культурной ответственностью — но и привилегией знать, думать о том, о чем не имели возможности думать другие. Ахматова не записывала «Реквием», попросив ограниченный круг близких людей заучить фрагменты поэмы наизусть. У «Архипелага ГУЛАГ» был подзаголовок «опыт художественного исследования» (то есть не научного), и разные его фрагменты прятали по «схронам» и надежным местам среди доверенных и посвященных людей.

Когда на сцене появились будущие основатели «Мемориала», их основной задачей стало остановить процесс забвения, вернуть в публичное поле память о государственных преступлениях и попытках сопротивления. Впервые работа с этой темой стала приобретать характер научного знания.

***

Настоящая Ирина Щербакова вышла на сцену в ноябре 1988 года — в Доме культуры Московского электролампового завода. В разгар перестройки ее, авторку известных статей о судьбах женщин в ГУЛАГе, пригласили выступить со свободным рассказом о своих записях. Выступление было частью большого исторического фестиваля длиной в неделю, который в жанровом отношении балансировал на грани между стендапом, политическим митингом и вечером воспоминаний.

Прямо перед Щербаковой зал держал Михаил Жванецкий — главный советский писатель-сатирик, продававший сотни тысяч пластинок в год. Редко кому приходилось выступать после Жванецкого — как правило, хедлайнером был он сам, и его выступление закрывало программу.

Оказавшись у микрофона, Щербакова взглянула в первые ряды публики — там сидели многие из ее собеседниц, доживших до этого дня: среди них героини «Крутого маршрута» Марченко и Мясникова. И тогда Щербакова стала поднимать их со своих мест, называя по имени и рассказывая залу их истории. Зал встречал женщин овацией, происходящее не казалось ни неуместным, ни болезненным — наконец-то человек-на-сцене говорил правду о людях-из-зала.

Зоя Дмитриевна Марченко: в первый раз арестована вслед за братом, второй раз — вслед за мужем, немецким коммунистом Германом Таубенбергером; оба были расстреляны — а она выжила, играла в лагерном театре, вернулась почти 20 лет спустя. Паулина Степановна Мясникова: в 1927-м, в год последнего открытого выступления троцкистской оппозиции, училась в девятом классе и была арестована на два месяца; через десять лет ее мужа и брата приговорили к смерти; спустя десятки лет тюрем и лагерей в начале 1950-х получила «бессрочную ссылку»; вышла на свободу после смерти Сталина.

На это короткое время граница между сценой и залом стерлась. Сам фестиваль стал одной из неформальных точек отсчета для начала работы «Мемориала». Он назывался «Неделя совести».