«Это как быть геем в нынешней России»

Предисловие Маши Гессен к книге Евгения Шторна «#хроники_беженства»

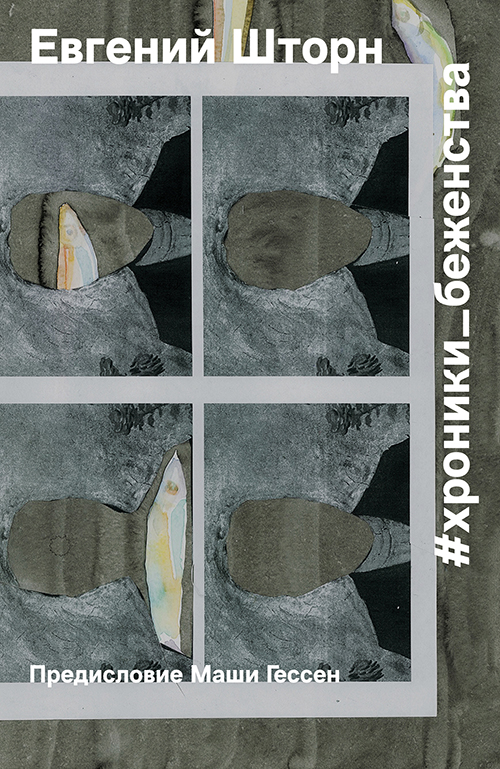

Евгений Шторн. #хроники_беженства. СПб.: Порядок слов, 2021

Беженцы. Кто они такие? Почти 80 лет назад Ханна Арендт в своем программном эссе «Мы беженцы» заметила, что значение слова динамично: «Раньше так называли тех, кто вынужден искать убежища в результате какого-то поступка или вследствие политической позиции. Что ж, мы действительно вынуждены искать убежища — но мы не совершали никаких поступков, и большинство из нас и не помышляли о каких бы то ни было радикальных позициях. <...> Теперь „беженцы” — это те, кому не повезло оказаться в новой стране без средств к существованию, на попечении Комитетов помощи беженцам». Свое определение беженства ищет и Евгений Шторн, оказавшийся среди тех, кому, как пишет Арендт, «не повезло».

Беженцы. Кто они такие? Почти 80 лет назад Ханна Арендт в своем программном эссе «Мы беженцы» заметила, что значение слова динамично: «Раньше так называли тех, кто вынужден искать убежища в результате какого-то поступка или вследствие политической позиции. Что ж, мы действительно вынуждены искать убежища — но мы не совершали никаких поступков, и большинство из нас и не помышляли о каких бы то ни было радикальных позициях. <...> Теперь „беженцы” — это те, кому не повезло оказаться в новой стране без средств к существованию, на попечении Комитетов помощи беженцам». Свое определение беженства ищет и Евгений Шторн, оказавшийся среди тех, кому, как пишет Арендт, «не повезло».

«Так вышло, что я был особым образом уязвим», — пишет Шторн. К этому скупому объяснению причин отъезда из России он мало что добавит, но и это — больше, чем рассказывают те, кого он встречает в общежитиях для беженцев. Беженец — человек без прошлого, даже при том, что каждый обитатель — носитель набора историй, которые он вынужден без конца повторять. В том же эссе о беженцах Арендт с иронией описывает, как беженцы преувеличивают свои былые заслуги: «О наших привычках ходит презабавная байка: удрученная такса-эмигрант в тоске своей рассказывает: „А раньше-то я была сенбернаром”». Социальный статус нельзя уложить в чемодан, чтобы на новом месте достать и вновь надеть. На социальный статус нельзя подать заявку, описав свои прошлые достижения. От беженца ждут совсем других рассказов, в обмен на совсем другой статус. Беженец — человек без статуса, даже без статуса беженца.

Впервые попав в организацию помощи беженцам, автор видит на стене портрет Альберта Эйнштейна с подписью «И гений может стать беженцем» и безошибочно считывает отчаяние, содержащееся в этой фразе. Что, если беженец не гений? Что, если он даже не хороший человек? На что ему в таком случае надеяться? «Гомосексуалов можно уважать не только за то, что Чайковский был гомосексуалом, а беженцев не только за то, что Эйнштейн был беженцем», — пишет Шторн. Слово «уважать» тут следует понимать не в смысле «уважать за достижения», а в смысле «держать за человека». Та же Ханна Арендт, навсегда запомнив опыт апатрида, призывала своих читателей задуматься об утопичности понятия «прав человека», потому что «право» — понятие общественное, а значит, у человека без принадлежности, человека без общества, нет даже, как она выражалась, «права на право».

Нет права быть увиденным. Евгений Шторн живет в распределительном лагере для беженцев в Дублине и со страхом ждет, что рано или поздно его отправят дальше по этапу — неизвестно куда и неизвестно когда. Наконец он находит свой номер (именно номер, не имя, — бюрократии так удобнее в любом лагере) и видит: «В списках на трансфер я почему-то значился как гражданин Казахстана, хотя во всех документах здесь написано, что я апатрид. Такой волюнтаристский жест мне показался совершенно возмутительным, и я попытался обратить внимание администрации на это несоответствие, объяснить им, что я старше Казахстана на восемь лет. Однако они даже слушать меня не стали, а просто сказали, что это все равно и чтобы я не переживал». Даже право не принадлежать беженцу уже не принадлежит.

Беженец, даже находясь формально на свободе (и бежав в поисках свободы), эту свободу потерял, потому что потерял возможность выбирать самому себе окружение и распоряжаться собственным временем. Шторн описывает разнообразие оттенков несвободы среди своих соседей по общежитию. Они никуда не ходят, потому что не знают языка, потому что у них нет денег, потому что они не могут себе позволить пропускать питание — однообразный завтрак, обед и ужин подаются строго по расписанию. Они не видят и не знают ничего вокруг себя, и сами они невидимы для окружающих и зачастую друг для друга, ведь мы не способны увидеть то, чего мы не знаем.

Для ЛГБТ-беженцев это правда вдвойне, и автор убеждается в этом вновь и вновь. Вот девушка из Сирии позволяет себе гомофобные высказывания, несмотря на то, что Шторн только что говорил о геях в первом лице, — он для нее невидим. Вот добрые люди советуют ему, вновь и вновь, во избежание неприятностей не говорить о том, что он гей, — советуют стать невидимым. Вот автор рассказывает молодому человеку из ЮАР, что он гей, и эта сцена — смешная, нелепая и трогательная. В ней просвечивает какое-то взаимопонимание, но эта крошечная порция человеческого лишь напоминает о том, в каком голодном одиночестве оказался рассказчик.

Человек-невидимка сам не знает, что он видит и что слышит. В какой-то момент один из соседей по общежитию, афганец, обращается к автору на чистом русском языке — и Шторн сперва не слышит его: «Я даже не сразу сообразил, что он говорит по-русски. Я вообще все время говорю сразу на всех языках и уже иногда перестаю их различать. Я смотрел на него и не понимал, как реагировать».

Исчезло то, что делало тебя человеком в глазах других, и начинает осыпаться то, что делало тебя человеком в собственных глазах. «(Я) вышел покурить и опять подумал о том, что, как бы ни была глубока твоя теоретическая подготовка, когда ты оказываешься заперт в одной комнате с людьми, от которых тебя в прямом смысле воротит, ты невольно начинаешь прочитывать их и сложившуюся ситуацию через призму известных тебе стереотипов о них, — пишет Шторн. — Как пудра слетает с твоего лица весь лоск убежденного борца за права человека, когда этот самый человек не смывает за собой, рыгает и пердит на всю комнату, когда ты вынужден делить с ним унитаз, вокруг которого море разливанное какой-то желтой мерзости всякий раз, как он туда сходит. Слаб, слаб я оказался, не хватило моему макияжу стойкости, так и полезло наружу все, что с таким трудом камуфлировалось и честно выжигалось каленым железом теоретических обобщений».

Шторн, постепенно принимая свое положение, не спешит свыкнуться с ним, но пытается осмыслить его и ту страну, в которой он — гость случайный и незваный. «С одной стороны, Ирландия спасла мне жизнь, — размышляет автор, — а с другой, показала мне свое самое необаятельное и жестокое, что было в ней. Свою глубокую ксенофобскую изнанку, потому что, будучи страной эмигрантов, Ирландия совсем не имела опыта принимать у себя. Те, кто оставался, были, как правило, людьми, не особо стремящимися раздвигать свои горизонты и горизонты тех, кто был рядом с ними. Люди могли жить веками, ходя в один и тот же паб, и знать, не оборачиваясь, кто сейчас вошел в бар. Чужаки, новые люди, кто мы, мы какие-то страшные, какие-то непонятные существа. Причем все без разбору. Это как быть геем в нынешней России. Геи — это же непременно что-то западное, развратное и нерукопожатное. Так и живем: ни то ни сё. Как гей и иностранный агент я угроза там, откуда я убежал; как беженец я угроза здесь, куда я прибежал. Я застрял в этом безграничном и неосязаемом пространстве аннулированной принадлежности. В этой вязкой и прогорклой туче, похожей на дым от горящего торфяника».

Первая глава называется «Чистилище». У самого понятия — ирландские корни. Есть в этой стране место под названием Пургаторий Святого Патрика — пещера, куда грешники спускались, чтобы очиститься, в надежде избежать ада. То ирландское чистилище, куда попадает Евгений Шторн, — еще не ад, хотя для беженцев часто готовят нечто ему подобное. Есть островные концлагеря под открытым небом, куда беженцев помещает Австралия, — это ад. Есть американские тюрьмы для нелегально пересекших границу — это ад. В Ирландии, как напоминает Шторну чиновница, беженцы на всем готовом: у них есть и крыша над головой, и трехразовое питание. Автор не нуждается в напоминаниях. Он прекрасно знает, что могло бы быть хуже, но именно этот формальный комфорт и абсолютное равнодушие под лицемерной маской заботы и делают его положение невыносимым. «Но когда слизь лубянская окутывала меня, я воображал себя мучеником, я воображал себя погибающим за правду, а здесь я чувствую, что погибаю ни за грош, просто от чьей-то менеджерской тупости, от глухой бездарности этой безличной бюрократки, шлющей мне формальные отказы. Какая бесконечная нелепость». Или: «Я <...> пытался представить себе тех, кто сидит сейчас в российских тюрьмах или в ЦВСИГ, думал о тех, кто и мечтать не может о таком сказочном утреннем пейзаже, но видел лишь надвигающиеся плотные стены, готовые раздавить и уничтожить меня. От жалости к себе в глазах защипало. Я стал учащенно моргать, и слезы, подкравшиеся было к глазам, отступили. Тихо-тихо, едва раскрывая рот, я запел тонким, похожим на материнский, голосом: „Ой, то не вечер, то не вечер...”.»

Беженцам в этой книге не надо бороться за выживание, не надо добывать себе пищу, не надо прятаться от полиции. Им вообще ничего не надо делать, практически ничего нельзя делать — только ждать. Ожидание — это и есть базовое состояние беженца. Беженец — это не тот, кто бежит, беженец ждет. Он ждет первого собеседования и второго собеседования, он ждет отправки в другой город, он ждет письма, он ждет ответа на письмо, и совершенно неизвестно, когда все это придет, куда его отправят, каков будет ответ.

Как все люди, попадающие в обстоятельства бессмысленности, Евгений Шторн и его соседи по общежитию пытаются найти в ситуации признаки системности, приписать ей какую-то логику. У одного из соседей, Даниэля, например, масса теорий по поводу того, как надо себя вести, чтобы тебе дали статус или, по крайней мере, не перевели слишком далеко от Дублина. Или вот другой, Ли, объясняет, что, если вызвали сдавать анализы, значит, скоро куда-то отправят. Потом появляется Фарук и со рвением новобранца начинает штурмовать систему: «Радио „Фарук” не замолкает. Он все время что-то говорит, чаще одно и то же, и в основном о том, как он все разведал, чтобы получше устроиться. Видно, что человек он активный и не злой, но очень уж наивный и совсем недавно тут. По правде сказать, мне тоже на каком-то этапе казалось, что все замечательно, пока не стало понятно, что все несколько сложнее. Какие истории влияют на наше восприятие нового общества — рассказы о том, как все плохо, или же преисполненные радости жизни, — трудно определить однозначно. Но когда в тебе накапливается усталость, злость, отчаяние и тоска, то, конечно, негативное резонирует, а радостность и восторг раздражают и утомляют. Так и живу я сейчас между двумя свечами. Одна тлеет, гаснет, чадит и жалуется, а другая, едва разгоревшись, светит, радуется, шипит от восторга и самоотверженно топит воск».

В системе Прямого обеспечения, устроенной для беженцев в Ирландии, — современном чистилище — можно застрять на много лет. Но рано или поздно все обитатели чистилища его покинут — кто-то получит убежище, кого-то, наоборот, депортируют. Изнутри чистилища эти перспективы не видны. «У меня почти нет никаких обязательств перед прошлым, а будущее свое я не вижу больше, я его не прозреваю, — пишет Евгений Шторн. — Оно, наверное, есть, но даже если я всматриваюсь в него, то не вижу ничего, кроме туманной пелены, сквозь которую проступают вовсе неясные фигуры, безымянные и далекие». Но если государство сочтет, что бежавший в Ирландию человек действительно имеет право на убежище — что он может получить юридический статус беженца, — то он наконец сможет покинуть чистилище. Тогда он наверняка попытается забыть о том, что он беженец. Период ожидания, безвременья станет частью ненужного прошлого. Воспоминания «оттуда», из общежития для беженцев, будут так же непонятны в новой жизни, как воспоминания, скажем, о жизни в России были непонятны «там». Как хорошо, что Евгений Шторн записал то, что сегодня он может забыть.

Маша Гессен

Нью-Йорк, 2020