Что такое классика в искусстве

Отрывок из новой книги Олега Воскобойникова

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Олег Воскобойников. «16 эссе об истории искусства». М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. Содержание

Наряду с представлениями об иерархии ценностей и шедеврах важную роль в нашей картине исторического развития культуры играют такие понятия, как классика, классики, классическое наследие. Это наследие часто, и небезосновательно, противопоставляют всему «неклассическому» — авангардному, модернистскому, революционному. Любые художественные формы протеста (зачастую, но не всегда) идут в ногу с протестом социальным, религиозным или политическим. Выделяют эпохи главенства классики и «антиклассики» (термин, предложенный Пирро Маркони в 1930 году для описания «народного» искусства в противовес элитарному в Античности). Констатируют, кроме того — и тоже небезосновательно, — что в одной и той же цивилизации могут одновременно уживаться обе формы искусства, как тяготеющие к славному прошлому, так и отрицающие его, фрондерские. Иногда они вступают в диалог, иногда ведут непримиримую борьбу. Иногда эта борьба выливается в конкуренцию форм (стилистических приемов, сюжетов, материалов, техник), иногда — в переход на личности. Лидер французских классицистов XVII века Никола Пуссен (1594–1665), живший в Италии, сказал, что Караваджо (1571–1610), создатель итальянского барокко, пришел в мир, чтобы «уничтожить живопись». В этом хлестком обвинении резонно видеть противостояние больших стилей, систем мировоззрения. Правда, важно понимать, что Пуссен судил не столько великого мастера, своего непосредственного предшественника, которому не мог не отдавать должного, сколько живопись многочисленных караваджистов, среди которых находились таланты, но было и множество эпигонов. Между тем оба соперничавших в XVII-XVIII веках стиля, в свою очередь, стали классическим наследием Европы.

Наряду с представлениями об иерархии ценностей и шедеврах важную роль в нашей картине исторического развития культуры играют такие понятия, как классика, классики, классическое наследие. Это наследие часто, и небезосновательно, противопоставляют всему «неклассическому» — авангардному, модернистскому, революционному. Любые художественные формы протеста (зачастую, но не всегда) идут в ногу с протестом социальным, религиозным или политическим. Выделяют эпохи главенства классики и «антиклассики» (термин, предложенный Пирро Маркони в 1930 году для описания «народного» искусства в противовес элитарному в Античности). Констатируют, кроме того — и тоже небезосновательно, — что в одной и той же цивилизации могут одновременно уживаться обе формы искусства, как тяготеющие к славному прошлому, так и отрицающие его, фрондерские. Иногда они вступают в диалог, иногда ведут непримиримую борьбу. Иногда эта борьба выливается в конкуренцию форм (стилистических приемов, сюжетов, материалов, техник), иногда — в переход на личности. Лидер французских классицистов XVII века Никола Пуссен (1594–1665), живший в Италии, сказал, что Караваджо (1571–1610), создатель итальянского барокко, пришел в мир, чтобы «уничтожить живопись». В этом хлестком обвинении резонно видеть противостояние больших стилей, систем мировоззрения. Правда, важно понимать, что Пуссен судил не столько великого мастера, своего непосредственного предшественника, которому не мог не отдавать должного, сколько живопись многочисленных караваджистов, среди которых находились таланты, но было и множество эпигонов. Между тем оба соперничавших в XVII-XVIII веках стиля, в свою очередь, стали классическим наследием Европы.

Понятие классики присуще едва ли не всем развитым художественным системам, при условии, что они могут похвастать многовековой преемственностью, хотя бы частичной. Если таковая зафиксирована историей, то любое ниспровержение идолов, будь то 1789 год, Октябрь 1917-го или культурная революция, развернутая Мао Цзэдуном в Китае, — лишь пена на глади истории. Художественная среда сама возвращается к истокам, либо ее к этому принуждают. Более ста лет назад Генрих Вёльфлин трактовал историю европейского искусства как чередование классических и антиклассических периодов, описав в качестве парадигмы эпоху Возрождения и барокко. Его схема — привлекательная при всей ее обобщенности — периодически применяется по сей день. Например, Владимир Паперный ровно в том же ключе, подвергая формальному анализу памятники советского искусства 1930–1950-х годов, описал явление, которое сегодня неудачно называют сталинским классицизмом, образно окрестив его «Культурой Два», противопоставленной «Культуре Один» — революционному авангарду 1920-х годов.

Вместе с тем сегодня само слово «классика» на иных нагоняет зевоту, как любой норматив, любая догма, других отпугивает своей неопределенностью, третьи прячутся в ней, словно в башне из слоновой кости. Многие со школьной скамьи знают, что Парфенон заслуживает восхищения, но понять причину этого восхищения намного сложнее, чем почувствовать ее, поднявшись вместе с толпой туристов на Акрополь, повторив путь участника Панафинейского шествия V века до н. э. Проще согласиться с устоявшимся мнением и считать себя культурным человеком. В конце концов, гений места заменит многочасовые объяснения специалистов. А залы с греческими вазами или римскими портретами можно пройти ускоренным шагом. С определенной точки зрения любая «икона» предназначена для почитания, а не для изучения. Трудно представить себе, что студент возьмется писать дипломную работу о «Сикстинской мадонне» — и найдет для этого научного руководителя: все уже написано. Проблема классики и ее будущего во многом в том, что ее — проходят.

Но и среди историков искусства и культуры вовсе нет четкого определения классики, следовательно, применимость этой категории в аргументации, в описании и в анализе памятников, в дискуссии или в лекции и вообще в построении глобальных схем исторического развития — под вопросом. И можно ли вообще после постмодерна, в эпоху глобализации, писать историю искусства о Парфенонах и Рафаэлях? Толковый современный свод «основных понятий» истории искусства предлагает «модернизм», «авангард», «симулякр», трудно переводимое на русский primitive, но «классику» обходит стороной. Попробуем поразмышлять и мы над тем, что значат классика и классицизмы сегодня для нас и что — для истории искусства.

Мы начали с того, что «классика» как некий образец есть у любой развитой культуры и может охватывать все ее области, во всяком случае, развитые. Китайское искусство трех последних тысячелетий не объяснить без специфического культа старины, традиции, мастерства предков, мосе в терминологии Гу Кайчжи, считающегося одним из основоположников китайской живописи (IV в.). Это почтение к традиции вошло в число шести законов живописи, сформулированных в V столетии Се Хэ. Популярный трактат «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» («Цзецзыюань хуачжуань», 1679–1818), созданный поколениями теоретиков, учит, постоянно ссылаясь на древних художников и мудрецов. Но этот культ, известный также в Индии и Японии, — константа, а не череда витков, как в Европе, и в этом, возможно, одно из важнейших отличий между Востоком и Западом, загадка, для европейского глаза почти не разрешимая. Во всех трех странах на разных этапах можно наблюдать различные варианты возвращения к древности, собственной или соседней. Такие возвращения в специальной литературе нередко называют ренессансами. Период Муромати (1336–1573) в японском искусстве резонно считать китайским ренессансом, то есть возвращением к китайским истокам, а период Эдо (1603–1866), напротив, — возрождением местных, чисто японских традиций. Тоса Мицуоки в XVII столетии берется иллюстрировать «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, созданную около 1000 года, и возвращает к жизни ямато-э, то есть высокий живописный стиль былых времен. Когда Судзуки Харунобу в XVIII столетии пишет портрет поэтессы Оно-но Комати, жившей в IX столетии и входившей в список «Тридцати шести бессмертных», — это в чистом виде обращение к национальной классике и жест преклонения перед авторитетом всего периода Хэйан (794–1185).

Тоса Мицуоки. Иллюстрация к главе 34 «Повести о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. Вторая половина XVII века

Тоса Мицуоки. Иллюстрация к главе 34 «Повести о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. Вторая половина XVII века

Как у всякого масштабного понятия, у слова «классический» есть своя история, и восходит она к латыни. У римлян еще при царях термином classis обозначались шесть групп населения согласно цензу, то есть, по сути, общественные классы. Во II веке н. э. Авл Геллий, рассуждая в «Аттических ночах» о некоторых грамматических тонкостях, рекомендует обращаться к classicus scriptor, non proletariats, буквально — к писателю из зажиточных, а не из голытьбы. Эту рекомендацию подхватили лишь в XVI-XVII столетиях во Франции, назвав классическими тех писателей (вовсе не художников), которые, во-первых, уважают традицию, во-вторых, сами могут служить образцами изящества, гармонии, порядка, сдержанности. В середине XVIII века Вольтер назвал век Людовика XIV «классической Европой», в результате историки по сей день называют так целую цивилизацию — Европу 1630–1760-х годов, выделяя красивым термином солидный отрезок в рамках Нового времени. И здесь имеются в виду и искусство классицизма, и философия, и новая наука, и экономика, и политика.

Под эгиду классики — в европейском понимании этого слова — можно помещать имена, произведения, стили, к которым та или иная цивилизация регулярно возвращается, и это вечное возвращение здесь принципиально. Великим восточным традициям — Китая, Индии, Японии — представление о регулярных смертях и рождениях самих себя не свойственно. Иначе в Европе. Как писал в 1944 году Поль Валери, «сущность классицизма в том, что он приходит после, ведь порядок предполагает наличие беспорядка, нуждающегося в исправлении». Таким образом, одно первично, другое вторично. Наличие непререкаемого, тяготеющего к «вечности» образца и норм предполагает как их регулярное оспаривание или ниспровержение, так и не менее регулярное их восстановление, наведение порядка в их форме и содержании. Более того, такие «возвращения» служили в самых разных контекстах для обновления как художественного языка в целом, так и отдельных технических приемов, конкретных сюжетов, тематики. То есть в конечном счете эти ренессансы классики парадоксальным образом служили движению вперед и обновлению, став ритмом истории европейской культуры.

Такова история византийской живописи, постоянно искавшей свой путь между родным для нее греческим наследием и христианской аскезой. Целые династии — например, Македонская в X столетии, Комнины в XII веке, Палеологи в XIV столетии — содействовали возвращению к греческой классике в христианской живописи, осознавая, что эта форма в искусстве в чем-то сродни имперской риторике в большой политике. Таковы и западноевропейские средневековые «ренессансы» времен Каролингов (конец VIII — середина IX вв.), Оттонов (рубеж X-XI вв.), Ренессанс XII века, «придворный ренессанс» Фридриха II (1200–1250-е годы), за которыми последовало масштабное Возрождение XIV–XVI веков. При таком взгляде, исторически вполне обоснованном, классика вынуждена постоянно умирать или как минимум оказываться на обочине истории, чтобы возвращаться или рождаться вновь.

В XVIII столетии западная цивилизация открыла для себя искусство Эллады как бы в чистом виде, научившись — благодаря доступности Пестума и Агридженто, первым зарисовкам Парфенона и провидческому синтезу Винкельмана (1764) — отличать его от искусства Рима. «Благородная простота и спокойное величие» (нем. edle Einfalt und stille Größe) как основная характеристика греческой классики была топосом уже к тому времени и остается таковой и по сей день. Но именно Винкельман донес смысл этого топоса до умов широкого читателя — такого широкого, каким не мог похвастать даже Вольтер. Он сумел не только почти наощупь, по римским копиям, написать историю греческого искусства, но и доказать широкому читателю, что греческая эстетика еще и глубоко этична по смыслу, что она — продукт «греческой свободы», демократических Афин. Тем самым он сделал Элладу школой жизни и гражданских ценностей для многих поколений европейской культурной элиты и буржуазии. Новый — цивилизованный — европеец должен был читать Плутарха, чтить подвиг марафонцев и восхищаться «Лаокооном...».

Даже Рим, с его легионами и Колизеем, отходил, пусть не без боя, на второй план в этой обновленной системе ценностей: всем было очевидно, что Греция древнее, следовательно, степень ее «подлинности» и «классичности» резко повысилась. Очевидным препятствием оставался, однако, тот простой факт, что вся европейская аристократия отправляла свою молодежь в культурно-просветительское большое путешествие (гран-тур) в Италию. Османская Греция для подавляющего большинства оставалась слишком опасной авантюрой, несмотря на рекомендации британского Общества дилетантов, созданного около 1734 года друзьями, вернувшимися из такого тура, и объединявшего с тех пор знатоков древностей и дворянство.

Характерно, что наследие Великой Греции в Южной Италии в постепенно формировавшийся канон «классики» входило очень медленно. Именно римские руины считались достаточно живописными и художникам, писавшим сотнями картины-сувениры для таких путешественников, и серьезным подвижникам масштаба Пиранези. Его «Римские древности», моментально разошедшиеся в середине XVIII века по всей Европе, не только отразили распространенную в культуре поэтику руин, но стали формировать вкусы широкой публики, готовили ее к восприятию и систематическому изучению фрагментов, осколков Античности. Шатобриан в «Гении христианства» (1802) афористически выразил настроение нескольких предшествующих поколений: «У всех людей есть подспудная тяга к руинам». Привязанность к руинам — античным, а не средневековым или, скажем, индийским — оказалась столь прочной, что гравюры Пиранези повлияли и на пейзаж в целом, и на классицистические тенденции в зодчестве вплоть до Московского метрополитена. Молодые архитекторы периодически их копировали, вместе с его знаменитыми «Воображаемыми тюрьмами» (1750), это упражнение в их среде называлось пиранезией. Нетрудно убедиться воочию, как много это упражнение дало таким подземным дворцам, как станции метро «Площадь Революции», «Маяковская» (обе — 1938), «Комсомольская» Кольцевой линии (1952) или «Арбатская» Арбатско-Покровской линии (1953).

Венецианец Пиранези приехал в Рим в середине XVIII века, когда в Вечном городе на новый виток вышло изучение его древностей, включая раскопки, например, под руководством Франческо Бьянкини. Влюбленный в руины и осколки архитектор включился в этот процесс со всем рвением, став тем самым одним из основоположников современной археологии наряду с другими собирателями, ценителями, эрудитами. Включился он и в «спор о греках и римлянах», выступив в 1761 году со специальным трактатом «О великолепии и архитектуре римлян». Успех и значение Пиранези — не только и не столько в протокольной точности его многочисленных видов руин, а в том, что, в отличие от многих современников, в этих руинах он находил не созерцательное умиротворение на фоне прошлого, а тревогу за будущее искусства. Не дела рук человеческих сами по себе восхищали его, а сокрушительное прикосновение руки времени. Беспокойный, авантюристский, романтический нрав сочетался в нем с несомненным талантом архитектора (так ничего и не построившего), с отличным чувством формы, объема, пространства в древнем зодчестве, с бесконечной любовью к Риму. Поэтому он оставил город прекрасный, но лишенный античного наследия, ради города прекрасного, как ему казалось, как раз благодаря бесчисленным следам далекого прошлого. И стал римлянином. Меланхолическую поэзию развалин Вечного города и Лацио, «пафос разрушения», он сумел передать настолько индивидуально, лирично и вдохновенно, что без него немыслимы ни антиковедение, ни европейское зодчество.

Джованни Баттиста Пиранези. Храм Геркулеса в городе Кори, в десяти милях от Веллетри. Лист 91 из цикла офортов «Виды Рима». Римское издание 1769 года. Состояние I/IV

Джованни Баттиста Пиранези. Храм Геркулеса в городе Кори, в десяти милях от Веллетри. Лист 91 из цикла офортов «Виды Рима». Римское издание 1769 года. Состояние I/IV

XIX век начался с размещения вывезенной из Афин пластики Парфенона в Британском музее. Тогда же, в 1814 году, кронпринц Людвиг Баварский купил новонайденные фрагменты статуй с фронтонов храма на острове Эгина, шедевры архаического стиля 490–480-х годов до н. э.: они были отреставрированы датским скульптором-неоклассицистом Бертелем Торвальдсеном и выставлены в Государственном античном собрании. Общекультурное воздействие этих экспонатов, одновременно «спасенных», но и увезенных с родины, растиражированных сначала в слепках, затем в фотографиях, было не менее сильным, чем произошедшее тогда же открытие Средневековья. Классической филологией все же назвали тогда и по-прежнему называют изучение древнегреческой и древнеримской литературы, а не византийской словесности и средневекового эпоса. Классическая археология — раскопки греческих и римских древностей. Это связано и с тем, что слово «классический» получило именно тогда значение, определяющее английское classical studies, то есть изучение именно греко-римской древности, а не какой-либо иной. Во всех художественных школах принялись копировать головы и торсы, в то время как в гимназиях изучались в неразрывном единстве древнегреческий и латынь.

Архитектор, историк и педагог Эжен Виолле-ле-Дюк доходчиво разъяснял парижским студентам механику классических архитектурных форм вместе с механикой готического собора. Он фактически «препарировал» искусство древних. Тогда же, в середине XIX века, английский интеллектуал Джон Стюарт Милль мог смело написать, что битва при Марафоне «как событие английской истории» важнее битвы при Гастингсе, имея в виду, что, не будь той победы греков над персами, не было бы европейской цивилизации. И с ним, видимо, соглашались. Потому что Европа резонно видела свою колыбель в перикловых Афинах, на Акрополе. Кроме того, Европа была твердо уверена в своем культуртрегерском призвании в мировой истории, поэтому и эстетические идеалы греческого V столетия до н. э. стали мерилом красоты в целом, высшим проявлением классического по форме и по духу. История европейского искусства, вместе с историей литературы и философии, подсказывала правоту такого взгляда: за классикой в самом узком и самом строгом смысле, то есть за Парфеноном, последовала череда классицизмов, регулярных «возвращений к порядку». Неудивительно, что баварский король Людвиг I Виттельсбах поручил архитектору Лео фон Кленце выстроить Вальхаллу (1830–1842), зал славы германской цивилизации, как максимально точную копию афинского храма. Его сын Оттон, первый король освобожденной Греции и такой же эллинофил, как отец, в 1830-е годы всерьез собирался обосноваться на Акрополе и выстроить себе дворец вокруг Парфенона, естественно, убрав все «лишнее». Не успел.

Мы увидели, как в Европе Нового времени постепенно сформировался культ классики в максимально широком ее понимании. В узком искусствоведческом смысле классикой называют также определенный этап в развитии древнегреческого искусства — V-IV века до н. э., от Персидских войн до македонского завоевания. Этот классический период, стоящий между архаикой и эллинизмом, в свою очередь, делят на ранний, зрелый и поздний. Авторитетный историк греческой скульптуры Джон Бордман и вовсе ограничивает классику несколькими памятниками, выделив переходную фазу в пластике храма Зевса в Олимпии и квинтэссенцию — в том, что осталось от убранства Парфенона. К ним он присовокупил несколько случайно сохранившихся шедевров в бронзе во главе с двумя великолепными «Воинами из Риаче» из городского музея Реджо-ди-Калабрии. Римские копии, включая «Копьеносца» и «Дискобола», вызывают у него лишь скепсис и упомянуты мимоходом. Но даже в метопах Парфенона одни композиции кажутся ему по-настоящему классическими, другие — менее «удачными» или «архаизирующими». И уж тем более он не считает нужным объяснять, почему, собственно, выбранная им классика — классика и как именно на нее смотреть сегодня.

Как можно видеть, колыбель европейского искусства сохранилась, мягко говоря, фрагментарно. К этой фрагментарности добавляется еще и то, что все европейские собрания заполнены сильно пострадавшими римскими копиями, которым приделывали руки, ноги и головы в эпоху классицистического бума, с XV по XVIII век. Тогда скромная надгробная статуя иной раз превращалась в «Диониса» или «Аполлона», резко возрастая в цене. Подобной «реставрацией», тешившей самолюбие аристократии, не брезговали даже мастера уровня Бернини: в молодости он высек для греко-римского «Спящего Гермафродита» замечательный мраморный матрас с подушкой. «Медицейская Венера» получила во Флоренции XVII века не слишком удачные, «маньеристические» руки от Эрколе Ферраты и уже с ними стала на века «идеалом красоты». По счастью, французы эпохи Реставрации пощадили новонайденную в 1820 году «Венеру Милосскую», потому что так и не придумали, какими должны были быть ее руки. Такой масштабный пастиш, конечно, обескураживал многих исследователей и сегодня подспудно действует на воображение той публики, которая интересуется сохранностью стоящего перед ней произведения и жаждет контакта с чем-то настоящим.

Итак, аутентичную классику еще нужно разглядеть сквозь вековые перипетии осколков. До Реджо-ди-Калабрии добирается редкий знаток, потому что турист спешит поскорее оставить этот не слишком уютный город и перебраться на Сицилию. От самых знаменитых греческих скульпторов — Фидия, Мирона, Поликлета — дошли в лучшем случае римские копии и цитаты, куцые отражения в вазописи, отрывочные упоминания, слава, анекдоты. Не сохранился даже текст поликлетовского «Канона», сочинения явно небольшого, но зафиксировавшего все главное в языке великой пластики. По счастью, энциклопедист Плиний Старший в I столетии еще имел в своем распоряжении греческие и латинские описания многих произведений, но даже он, посвятив памятникам Эллады много внимания в своей «Естественной истории», ошибался в атрибуциях и расшифровке имен богов. В результате и сегодня ученые спорят о том, кто конкретно был изображен на обоих фронтонах Парфенона. Афиняне времен Перикла, видевшие возведение памятника своим недавним победам, возможно, восхищались, нередко жаловались на непомерные затраты и волюнтаризм своего лидера и его «министра культуры» — Фидия. Но главное — они не знали, что творят образец для последующих тысячелетий, и не оставили никаких описаний великих памятников, почти никакой реакции. Их волновала судьба Афинского морского союза, происки Спарты, очередная постановка трагедии Софокла...

Опомнились афиняне позднее, оказавшись под властью эллинистических царей и затем римлян. Тогда возникло ощущение, что театр Софокла и статуи Фидия напрямую связаны с идеалами умирающего полиса. Тогда же начали описывать и осмыслять творчество художников былых времен, превращая недалекое прошлое в эпоху героев, а их памятники — в «классику». Из книг 34–36 «Естественной истории» Плиния Старшего мы знаем о Дурисе Самосском и Ксенократе Афинском (IV-III вв. до н. э.): последний работал в бронзе и изучал историю живописи и бронзовой скульптуры. Он пытался осмыслить развитие формы, описывая линии, краски, пропорции тела, верность природе, перспективу, композицию, ритм, сценографию. Ближе к I веку до н. э. некто Метродор написал историю зодчества, а некто Паситель — пять книг о великих статуях. Ни та, ни другая книги не сохранились.

Александрийские интеллектуалы, насельники основанного Птолемеями Мусейона, хорошо знали такие сочинения. Так были заложены основы науки об искусстве на греческом, от которой до нас дошли лишь отголоски, потому что античные библиотеки погибли почти полностью. Во II веке н. э. Плутарх в биографии Перикла писал, что памятники Акрополя — высшее достижение искусства и что «по красоте своей они с самого начала были старинными (курсив мой. — О. В.), а по блестящей сохранности они доныне свежи, как будто недавно окончены: до такой степени они всегда блещут каким-то цветом новизны и сохраняют свой вид не тронутым рукою времени, как будто эти произведения проникнуты дыханием вечной юности, имеют нестареющую душу». В этой фразе исключительно важно сопоставление «красоты» и «старины», в оригинале эти слова связаны синтаксически: kallei archaion. Эта формула по-своему парадоксальна, и современный английский переводчик Дж. Гриффин даже не побоялся передать ее как classic in its perfection, «классичны в своем совершенстве». Пусть это интерпретация, а не перевод, но интерпретация не бездумная.

Мнение Плутарха никак нельзя экстраполировать на современника Перикла, он писал для образованных римлян и греков, стремясь напомнить тем и другим, что «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, / в Лаций суровый внеся искусства». В эпоху Возрождения Плутарх тоже был классиком, то есть читался в классах, и к подобным парадоксам относились всерьез, развивая их творчески. Вазари и Аретино были большими знатоками античного искусства и строгими ценителями искусства современного. Джулио Романо, самого талантливого ученика Рафаэля и одного из создателей маньеризма, они хвалили за то, что тот «по-современному древний и по-древнему современен» («modernamente antico e anticamente moderno»). Такие изящные хиазмы со времен Античности служили для описания непростых качеств или ситуаций. И действительно, дело не в том, что Романо был умудрен опытом и годами (как и Рафаэль, он умер относительно рано), а в том, что он смог в новом языке воплотить свое знание древних, вжился в их опыт, творчески, смело, но тактично его продолжил.

Но есть в парадоксальной оценке и еще кое-что. Джулио Романо многому научился у Рафаэля и, следовательно, был сыном Высокого Возрождения, такой же классической его фазы, какой Акрополь был в рамках греческой классики. Однако искусство этого мастера никак не назовешь классическим. Напротив, если сравнить «Афинскую школу» Рафаэля (1509–1511) и «Зал гигантов» Джулио Романо (1531–1536), понимаешь, что он пошел своим — новым — путем. Классический художник выстраивает идеальный образ всемирной философии, следуя законам гармонического равновесия, единства персонажей и окружающей их архитектуры, вдохновленной базиликой Максенция и Константина начала IV века и проектом нового собора Св. Петра архитектора Донато Браманте. Монументальная фреска (770 × 500 см) как бы продолжает помещение папского покоя, станцы, в которой она находится, одновременно вступая в диалог с помещенным напротив «Торжеством Евхаристии» и с «Добродетелями» и «Парнасом» по сторонам. Вместе с аллегорической композицией свода эти фрески — поразительной силы гуманистический манифест, провозглашающий единство христианского богословия и всех философских школ древности, оммаж возрожденной и глубоко любимой Античности и одновременно гимн порядку и покою, воплощение «благородной простоты и спокойного величия».

Палаццо дель Те близ Мантуи. Детали внешнего убранства (вверху — фрагмент окна, внизу — фрагмент фриза). Архитектор Джулио Романо. 1524–1534 годы. Фотография Олега Воскобойникова, 2017

Палаццо дель Те близ Мантуи. Детали внешнего убранства (вверху — фрагмент окна, внизу — фрагмент фриза). Архитектор Джулио Романо. 1524–1534 годы. Фотография Олега Воскобойникова, 2017

Все иначе у Джулио Романо. В 1524–1534 годах он выстроил для сеньора Мантуи Федерико II Гонзага (до 1530 года — маркиза, затем — герцога) загородный палаццо дель Те. Он использовал классический язык архитектуры, но фактически лишил многие его идиомы привычной глазу тектонической функции. Вёльфлин вообще отказывал Романо в каком-либо «архитектурном чувстве меры». Там, где классически созерцающий глаз ждет, что замковый камень действительно сводит арку или оконный проем, удостоверяя надежность конструкции, тот вдруг выдвигается вверх, буквально взламывая то, что призван поддерживать. А чтобы мы не прошли мимо, этот камень выделен с помощью необработанной поверхности — руста. Такими же подчеркнуто необработанными, «пузатыми», оставлены парадные дорические колонны. Антаблемент, идущий по всему периметру, представляет собой классическую череду триглифов и метоп, но триглифы периодически, ровно посередине между дорическими полуколоннами, выпадают. Здание дворца, необычное для своего времени уже одноэтажностью и вытянутостью по горизонтали, благодаря таким странностям создает ощущение одновременно недостроенности и ветхости, оно и слишком «молодо», и слишком «старо». К тому же все его поверхности оформлены лепниной, стуком и штукатуркой, потому что строительного камня в окрестностях Мантуи нет и дворец выстроен из кирпича.

Этот взрыв классических ценностей продолжен и внутри, где Романо расписал один из угловых залов, посвятив его мифу о битве олимпийских богов с гигантами. Здесь нет даже намека на подчинение живописи интерьеру и каким-либо архитектурным членениям. Наоборот, как только входишь сюда, понимаешь, что зал сейчас же должен обрушиться тебе на голову и похоронить заживо вместе с несчастными, скорчившимися под обломками гигантами. Это верно отметил уже Вазари. Сложнейшая композиция создана с прекрасным знанием натуры, и позднее Шекспир похвалил за это художника при помощи старинного ласкового топоса, назвав «обезьяной природы»: «so perfectly he is her ape». Олимпийский порядок, царящий на потолке, не внушает никаких сомнений в своей справедливости, но он установлен ценой бескомпромиссного разрушения архитектурного порядка — с помощью обманки, по-французски называемой trompe l’œil, тромплёй. Она использована с таким удивительным мастерством, что даже границы между стенами и потолком, даже углы зрительно полностью нивелированы.

Обманку ранее применил великий предшественник Романо Андреа Мантенья здесь же, в Мантуе, и тоже в замке Гонзага, в Комнате супругов, около 1470 года. Эффект обманки сумел оценить маркиз Лудовико, прадед Федерико. Мантенью любили как раз за его прекрасное знание античного искусства и владение его приемами, ценили настолько, что взяли на жалованье: он считается первым в истории художником с фиксированным годовым доходом.

А Комнату супругов, Camera degli Sposi, уже тогда с восхищением называли просто расписной, camera picta. Но, как и в случае со станцами Рафаэля, мы можем констатировать здесь совершенно иное понимание как живописного пространства, так и архитектурного: иллюзионистическая брешь в потолке, подражающая окулюсу Пантеона, раскрывает небо над головами зрителей, но не уничтожает архитектуры как таковой. Напротив, живопись поддерживает архитектуру, а та — живопись. Пространство «комнаты» потому и живописно, что наполнено живописью, сознающей свою гармоничную связь с объемом. В этой рациональной целесообразности, в функциональном равновесии двух искусств — классическое мышление и классический «глаз» эпохи Возрождения. Решившись сказать принципиально новое слово, Джулио Романо безусловно обращался не только к смелому, не без странностей, заказчику, но и к своим учителям, к тому, что для его современников уже стало классикой, но именно поэтому нуждалось в переосмыслении. Это переосмысление, как мы видим, по-настоящему смелое и творческое, получило в истории амбивалентное, если не сказать неудачное, название маньеризма.

Мыслители эпохи Возрождения не использовали по отношению к изобразительным искусствам слово «классика», но оперировали оппозицией «древние — новые», по-латыни antiqui et moderni. Нам сегодня очевидно, что никакой ренессанс, включая Возрождение, невозможен без «классики», которую нужно срочно вернуть к жизни. Классика, в свою очередь, невозможна без регулярных новых рождений. А рождение того, чему суждено было стать точкой отсчета, — в неменьшей степени дело политики и политических же амбиций, чем дело эстетики. Парфенон должен был стать чем-то невиданным, поэтому вместо обычных шести колонн поставили восемь, придав постройке новый, бросавшийся в глаза масштаб. Такой же невиданной была и поставленная внутри, в целле, одиннадцатиметровая «Афина Парфенос» Фидия, выполненная в хрисоэлефантинной технике. Рафаэлевские станцы и микеланджеловская Сикстинская капелла прославляли конкретных понтификов не меньше, чем институт папства в целом. Федерико II в 1530 году был возведен императором Карлом V в герцогское достоинство — и этот важнейший для династии факт следовало отметить чем-то невиданным в искусстве. Искусство никогда не было чем-то довлеющим себе, самоценным, но всегда служило проекцией власти, способом ее репрезентации. Неслучайно именно художники, по крайней мере со времен Яна ван Эйка, активно участвовали в устройстве разного рода церемоний и увеселений. Джулио Романо, любимец герцога, естественно, отвечал и за празднества по случаю прибытия Карла V в Мантую.

Можно заметить, что на протяжении истории, в разных цивилизациях и в конкретных культурных контекстах, авторитетный образец подвергался самым разным метаморфозам, оставаясь, однако, узнаваемым и, следовательно, признаваемым. Казалось бы, можно ли найти что-либо более противоположное культу древности, чем постмодернизм? Между тем постмодернистская архитектура, например, в лице каталонца Рикардо Бофилла, нередко включает в свой формальный словарь фронтоны, волюты и колонны. Его Каталонский национальный театр в Барселоне (1991—1996) — настоящий периптер, в который облачили современное театральное пространство, подобно тому, как колоннада Парфенона облачала целлу, то есть святилище. Главная функция театра, с творимым в нем священнодействием, чудом искусства, вполне объясняет такой выбор, а классические театральные здания XIX века послужили достойными источниками вдохновения.

Башня Глориес (изначально — башня Агбар) Жана Нувеля в 2005 году радикально изменила профиль Барселоны, стала ее новой вертикальной доминантой, и на подобный риск идет не всякий старый европейский город. Она даже потеснила знаменитую базилику Саграда Фамилия (искупительный храм Святого Семейства) в качестве «иконы» города. Однако, если вглядеться в силуэт башни издалека и сверху, например, с холма Тибидабо, нетрудно заметить, что это — прямая цитата из Гауди, отсылка к его излюбленному мотиву высокой арки, слегка скругленной в завершении, но готической по устремленности в небеса и отрицанию гравитации. Тем самым ультрасовременный хай-тек одновременно указал на свое место в динамично развивающемся, богатом городе, но с необходимым, тактичным поклоном старине, Барселоне эпохи модернизма. Зарубежный знаменитый мастер наших дней вступил в молчаливый, но красноречивый диалог с местным классиком, которому столица Каталонии во многом обязана своим классическим обликом.

Башня Глориес: вид с холма Тибидабо. Архитектор Жан Нувель. 2005 год. Барселона. Фотография Олега Воскобойникова, 2008

Башня Глориес: вид с холма Тибидабо. Архитектор Жан Нувель. 2005 год. Барселона. Фотография Олега Воскобойникова, 2008

Фронтон в завершении небоскреба может показаться нелепостью, американской причудой, иронией, даже десакрализацией чего-то «святого», ведь архитекторов учили и учат анализировать все детали греческой архитектуры, и они знают, что фронтон покоится на колоннах и несет на себе двускатную кровлю. Но такой архитектурный жест можно трактовать и как оммаж древним, как цитату, творческую смену регистра. Для зодчего, мыслящего постмодернистски, классика есть то, что предшествует модерну, то есть искусству довоенной Европы и Европы XIX века (по-своему, естественно, тоже связанному с той же классикой). Поэтому, если хочется быть именно постмодернистом, использование легко различимых отсылок к некоему премодерну, к тому, что было до модерна, напрашивается само собой. Точно так же крупный современный художник Илья Кабаков, на склоне лет размышляя об истории своей страны и собственном детстве, в рамках одного полотна, «Два времени #22» 2016 года, сводит фрагменты советских плакатов с «Семью делами милосердия» Караваджо (1607). Караваджо выступает не фоном, а участником диалога. Если зритель способен уловить (или вспомнить) смысл великой неаполитанской картины, он поймет Кабакова и почувствует тональность его послания.

Итак, в изобразительном искусстве, как и в словесности, классика представляет собой язык, которому можно научиться. Превращаясь из полноценного языка в словарь, из которого кто-то начинает черпать отдельные слова и выражения, классика продолжает жить в самом что ни на есть современном искусстве. Возможен и другой взгляд: искусственное расчленение изначально единого художественного языка ведет к стилистической сумятице, творческой мысли легко скатиться к подражательству, бездумному и даже бестактному, к безвкусным метаморфозам классицизма, каких хватает во всех крупных городах с более или менее хаотичной застройкой, в том числе в России. Применение ограниченного набора орнаментальных или даже конструктивных элементов говорит не о желании понять суть классического наследия и вступить с ним в диалог через века, выстроить будущее в связи с прошлым, но о потребности выстроить его за счет прошлого. Такой подход к искусству отношения не имеет.

Не надо думать, что обученные на античных «головах» и ордерах авангардисты воспринимали классику лишь фрагментарно и потребительски. Например, дорический ордер Парфенона в начале XX века можно было понять не как одну из ипостасей классики, а как саму ее суть, квинтэссенцию. Иллюстрацией этому служит один из самых удивительных архитектурных проектов тех лет. В 1922 году Адольф Лоос предложил газете Chicago Tribune штаб-квартиру в виде дорической колонны высотой в двадцать один этаж, покоящейся на кубической базе в одиннадцать этажей с окруженным дорическими колоннами порталом в два этажа высотой. Окна офисов размещались в каннелюрах. Проект не был осуществлен, победил неоготический небоскреб Дж. М. Хауэллса и Р. Худа, предшественник московских высоток. Но в качестве манифеста модерна этот несостоявшийся проект не менее важен, чем лишенный орнамента уже знакомый нам Лоосхаус. Проект показывает, что крупный мастер, один из апостолов ультрасовременной архитектуры и авангардной эстетики, умел видеть классику как чистую форму (и поэтому достойную выразить картину мира современного человека). Вместе с тем важно, что манифестом чикагский проект Лооса был на фоне других проектов тех лет. О том, что архитектура должна идти в ногу со временем и не коснеть в преклонении перед древними, говорили и писали на рубеже XIX-XX веков все мыслящие архитекторы по обе стороны Атлантического океана. Все видели, что стекло, металл и железобетон открыли перед зодчеством горизонты, не снившиеся создателям Колизея и базилики Максенция и Константина. Людвиг Мис ван дер Роэ был из самых принципиальных новаторов, но он продумывал свои небоскребы и стеклянные павильоны, опираясь не только на технические достижения своего времени, но и на хорошо знакомую ему готику, впервые в истории превратившую стену в витрину, а каменное тело капеллы — в оранжерею.

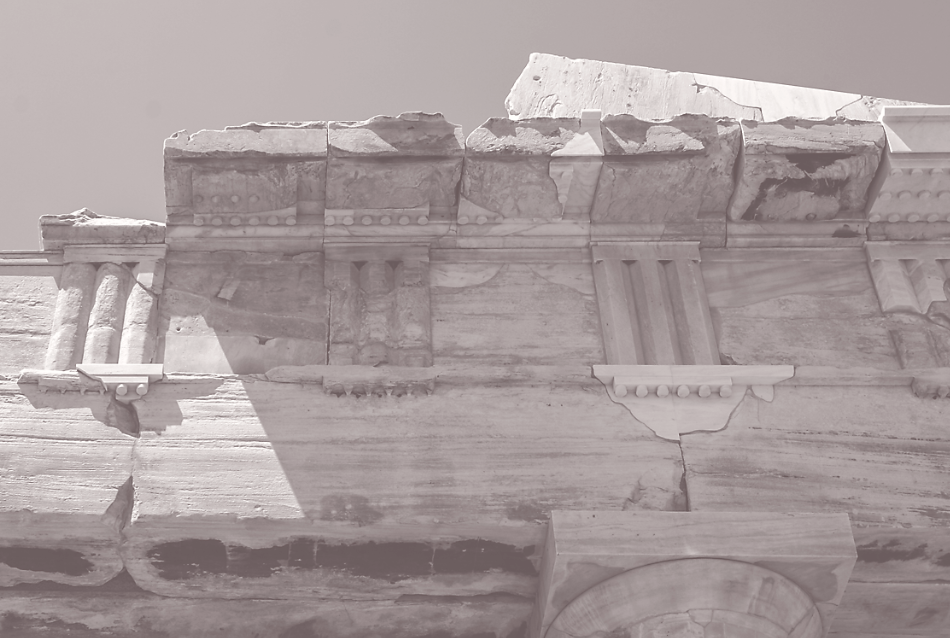

Лоос и Мис ван дер Роэ не были одиноки. В те же годы молодой Ле Корбюзье описывал свои прогулки по руинам Акрополя, вглядывался в стыки между каменными блоками и гутты на антаблементе, анализировал связь силуэта храма с линией горизонта, находил в детали и в целом «мужество», «строгость» как духовную вершину, достигнутую «дорическим человеком». В трех линиях триглифа, таких прямых и вертикальных, — «дорическая мораль». В гуттах, оформляющих, словно «капли», нижние плоскости мутул, то есть выносных плит карниза, — такая же «пластическая механика, какую мы применяем в производстве машин, впечатление обнаженной полированной стали». Глядя на основание Парфенона и опираясь на фотографии Фредерика Буассона, Ле Корбюзье пишет: «Поэты-экзегеты заявляли, что дорическая колонна вдохновлена образом дерева, растущего из земли, и проч., и проч., это якобы доказывает, что всякая прекрасная форма в искусстве — от природы. Это архиневерно, потому что Греция не знает деревьев с прямым стволом, а только кривые сосны и скрученные оливы. Греки создали пластическую систему, сильно и непосредственно воздействующую на наши чувства: колонны, каннелюры, сложный, заряженный смыслом антаблемент, ступени, которые контрастируют с горизонтом и соединяют нас с ним. Они применили сложнейшие деформации, которые позволили безупречно адаптировать профилировку к законам оптики». Ле Корбюзье здесь ничего нового не открыл: то, что Парфенон прекрасен как раз благодаря искажениям и кривизне всех линий, которые должны были бы быть прямыми, открыли антиковеды XIX века. Важнее то, что его поэтические сравнения сопровождают разговор об индустрии и серийных домах, всем нам так привычных. Его иллюстрированный трактат «К архитектуре» (1923) — опять же манифест модерна и библия для всех последующих поколений архитекторов (к сожалению, до сих пор полностью не переведенный на русский язык). Подобно тому, как Афины и Рим — для них мекки.

Антаблемент, триглифы и метопы Парфенона. Фрагмент. Середина V века до н.э. Афины. Фотография Олега Воскобойникова, 2011

Антаблемент, триглифы и метопы Парфенона. Фрагмент. Середина V века до н.э. Афины. Фотография Олега Воскобойникова, 2011

Естественно, границы «удачного» и «неудачного» в использовании элементов классического языка относительны, но даже безвкусица в изобразительном искусстве и в зодчестве — тоже часть истории искусства. Средневековье возвращалось к греко-римской древности регулярно и столь же регулярно от нее отдалялось. Иное средневековое подражание классике покажется варварством нам, как оно выглядело таковым в глазах современников Рафаэля. Однако в XI-XII столетиях вкус к римской арке распространился так широко, что столетия спустя, в начале XIX века, сформировавшийся тогда архитектурный стиль назвали романским, то есть как бы римским по характеру, англ. romanesque. Ясно, что в сознании европейца этот термин отсылал опять же к классике, в противовес готике с ее стрельчатой аркой. Сегодня последний термин периодически подвергается критике, но даже в рамках такого масштабного стиля, совпавшего с апогеем Средневековья, те же критики выделяют «классическую фазу», то есть высокую готику. Классическим готическим собором Ролан Рехт называет Сент-Этьен в Бурже, поскольку в нем все антиклассические принципы готики, в особенности сведение к минимуму горизонтальных ордерных членений ради вертикальной тяги, доведены до логического завершения.

Однако задолго до современного искусствознания иррациональность готики сумели воплотить в масштабных памятниках национального значения. Архитектор Огастес Пьюджин в 1830–1840-е годы выступил с серией докладов и эссе, в которых доказывал величие христианской средневековой архитектуры с неменьшим жаром, чем Пиранези и Винкельман — величие Рима и Эллады. Однако к книжкам Пьюджин, в сотрудничестве с Чарльзом Бэрри, добавил новый Вестминстерский дворец (1840–1860) в неоготическом стиле, вписав в него несколько средневековых помещений и построек. Там по сей день заседает парламент Великобритании. Возрожденная готика тем самым была возведена в ранг лица нации. Пьюджин утвердил вековую традицию Gothic revival, которую едва ли не правильнее было бы называть survival, потому что средневековая антиклассическая линия в лучших памятниках Великобритании никогда не исчезала. Пример Лондона оказался заразительным, и, когда Венгрия в составе Австро-Венгерской империи получила наконец право на собственный представительный орган, Имре Штейндль выиграл конкурс, представив на него великолепный готический дворец, самое большое здание страны. Видимо, стрельчатые колоннады, окна и башни читались как отсылка к собственному славному прошлому, при том что разбогатевший Будапешт в те же годы стал быстро застраиваться роскошными особняками и доходными домами в модном стиле ар-нуво.

Как же антиклассическая едва ли не во всем архитектура вдруг снова прижилась в Европе классических гимназий и музеев? Дело отчасти в эклектической всеядности XIX столетия. Но и сама готика антиклассична с точки зрения тектоники, конструктивных особенностей здания. Она принципиально отказалась от ордера и в какой-то степени решилась отрицать законы всемирного тяготения, определявшие тектонику Парфенона, Колизея и Пантеона. В пластике, напротив, та же самая «готика» вернулась к греко-римскому натурализму и, как мы вскоре увидим, в конечном счете привела к возрождению анатомической точности в изображении тела. Возникла новая пластическая физиогномика, которую нередко называют неблагозвучным термином «классицизирующая». Это значит, что скульпторы Шартра, а за ним всего Запада — Реймса, Парижа, Бамберга, Генуи, Бургоса, замка Кастель-дель-Монте — были в такой же степени «классицистами», в какой и «готическими» скульпторами.

Все эти судьбоносные для будущего явления XIII века, предвестники Возрождения, были результатом диалога все с тем же классическим наследием: саркофагами, триумфальными арками, геммами, греческими вазами. Эти произведения начали даже собирать в коллекции и, конечно, копировать. Знаменитая «Гемма Августа», изображающая апофеоз Октавиана, высоко ценилась в Средние века и эпоху Возрождения. Ее держали в руках графы Тулузы, потом Франциск I, прежде чем она попала к Габсбургам. Если сравнить ее с «Ноевым ковчегом», созданным, видимо, для Фридриха II в Южной Италии, очевидно, что резчик XIII века учился анатомии на подобных шедеврах (хотя вряд ли на этом конкретном). А его августейший заказчик не мог не оценить имперского величия, воплощенного и в стиле, и в иконографии такой геммы. Известно, что в императорской сокровищнице к моменту смерти государя хранились сотни и сотни таких произведений.

Около 1280 года житель тосканского города Ареццо, Ресторо, написал первый свод знаний о мире на местном вольгаре, а не на латыни. Среди прочих диковин Земли он описывает древние вазы, украшенные живописью и резьбой, которые в его дни нередко выкапывали из земли. Его описание сегодня покажется чуть ли не детским лепетом, хотя по искренности и меткости наблюдений оно сопоставимо с воспоминаниями Бенвенуто Челлини, младшего современника Микеланджело. Вот один фрагмент: «Из таких ваз попалась мне как-то эдакая неглубокая тарелка, на которой были вырезаны предметы, такие естественные и изящные, что знатоки, увидав ее, от великой радости принялись орать и голосить, из себя повыходили и чуть не очумели, а невежи хотели ее разбить и выкинуть. Когда же какая-нибудь подобная вещица попадала к резчику, художнику или иному какому знатоку, те почитали ее за святыню, глядя на форму таких ваз, на цвета и на резьбу, дивились они, что человеческая природа способна так высоко подняться в изяществе и мастерстве, говорили, что те художники были божественными, а вазы их посланы небесами, потому что не могли они сообразить, как вазы такой формы, такого цвета и с такой резьбой делаются. И порешили, что такое преизящное благородство ваз, которые развозились по всему свету, надолго даровано было Богом этому городу по милости к славной земле и удивительной стране, в которой этот город вырос: вот и радуются благородные художники в благородной земле, а благородная земля нуждается в благородных художниках».

Диоскурид (?). Гемма Августа. Начало I века н.э.

Диоскурид (?). Гемма Августа. Начало I века н.э.

Этот пассаж важен по целому ряду причин. Наш аретинец — не только ученый-энциклопедист, но, видимо, и практикующий художник или ювелир, он вращается среди ценителей и хранителей древностей, он видит, что эти древности могут вызывать как восхищение, так и неприязнь. В стародавних резчиках он видит настоящих мудрецов, savi, ценит в них «тонкость ума». Трактуя сцены на вазах и саркофагах, в каких-нибудь «летающих мальчишках» он готов видеть некие небесные силы, но совсем не обязательно ангелов, не считает себя обязанным подвергать античные языческие образы какой-либо «христианской интерпретации», interpretatio Christiana, возведенной Эрвином Панофским чуть ли не в закон рецепции античной образности в Средние века. Возможно, неслучайно этот прекрасный знаток не только искусства, но и словесности едва упомянул Ресторо д’Ареццо среди средневековых антикваров, ведь внимательное чтение «Строения мира» поставило бы под вопрос предложенный им «принцип разделения»: в средневековом произведении классическая форма наделялась неклассическим, христианским содержанием, и, наоборот, классическая тема в произведении искусства облачалась в современную произведению форму. Будучи всегда и во всем немецким ученым, Панофский не забывает во всех обстоятельствах добавлять, помимо подробной библиографии, спасительное «как правило». Но авторитетность его книги (к которой сам он относился скептически) по-прежнему столь велика, что сформулированные в ней даже походя «принципы» возведены чуть ли не в догму и поэтому нуждаются в корректировках. Взгляд Ресторо д’Ареццо как раз не соответствует во многом метко и верно сформулированной идее классика искусствознания.

Приведенные здесь размышления о классическом и «антиклассическом», хочется верить, показали нечто очень важное в истории искусства и культуры в целом. Для того чтобы идти вперед, искусство всегда оглядывается назад. Каждое поколение должно по-иному, с новыми вопросами переиздавать и перечитывать классиков. Точно так же, с новыми вопросами, можно и нужно подходить к старым, хорошо известным картинам, статуям, памятникам архитектуры. Хотя бы потому, что так поступали и поступают по-настоящему крупные художники, те, кто не ограничивается тривиальными задачами и изобретением велосипеда. В этом смысле емкая оценка, которой Вазари наделил Джулио Романо, как никогда актуальна.