Чтение продолжается

Из «Рембрандта» Акима Волынского

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

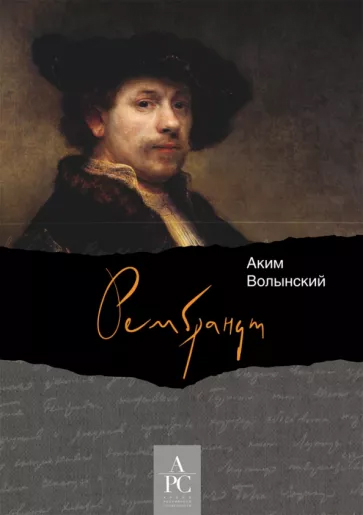

Аким Волынский. Рембрандт. СПб.: Нестор-История, 2023. Содержание

Продолжая анализ картин Рембрандта на евангельские темы, остановимся прежде всего на картине 1629 года, изображающей Иуду, кидающего обратно полученные им тридцать сребреников. Сам Иуда в этой ранней картине неприятен, и коленопреклоненная поза его неестественна. Он сложил руки в жесте плохого трагика и смотрит на рассыпанные монеты. Самое лицо его представляется упрощенно злодейским, скорее детерминативным, чем реальным. Народная ненависть создала образ отталкивающего предателя, которого еще не в очень давние времена подвергали побоям наивные зрители обергаммергауских мистерий. Но уже Леонардо да Винчи внес в понимание этого евангельского образа свою оригинальность. Он придал ему идейно-демонические черты в своем замечательном, прямо монументальном сангинном рисунке. Иуда мог любить Христа и все же, в трагическом конфликте с самим собою, отдать его на суд синедриона. Затем, совершив то, что он считал своим религиозным долгом, он мог дать волю личным чувствам вплоть до самоубийства. Это одна из многочисленных гипотез, гораздо более глубокая и естественная, чем традиционный рассказ о продаже учителя за тридцать монет. Такое понимание Иуды, которое должно было говорить сложному и проницательному духу Рембрандта, однако, не воплотилось в рассматриваемый картине. Иуда дан в ней со злодейским лицом, в шаблонном типе. Точно так же представляется нам слегка театральною фигура первосвященника, выпрямившегося во весь рост, с выражением на лице застывшим и грозным. Глаза на этом лице почти выходят из орбит и совершенно ненатуральны. Но зато остальные фигуры на картине замечательны и достойны еще очень юного Рембрандта. Потрясающее впечатление производит на глаз своею искренностью фигура еврея, стоящего за спиною первосвященника, почти в профиль. Тут целый мир идей и чувств. Но случай с Иудою прерывает торжественное занятие на одну минуту. И минута эта тягостна для всех. Три еврея, сидевших за столом, представлены в более или менее тождественных позах, выражающих интерес к происходящему событию. Один из них, крайний, обернувшись головою в сторону зрителя, стоит слегка согбенно, в широкой накидке, покрывающей плечи. Лицо мясистое, круглое, бритое, с выражением насмешливого пренебрежения в глазах. В человеке этом видна непреклонная верность своим убеждениям. Ничто в мире не может поколебать его, взволновать интеллектуально или эмоционально в кругу усвоенных им с детства понятий. Движение его головы прекрасно, без малейшего оттенка какого-либо патетического мотива, в скромном гибком повороте. Еврейские черты его лица не отличаются особенною определенностью, и это обстоятельство усугубляется тем, что лицо брито, фигура уже иного рода. Старый еврей реагирует на происходящее демонстративным жестом левой руки. Жест этот имеет отстраняющий характер и соединяет в себе негодование с предостережением. Лицо в тени, говорят лишь рука, склоненная поза и голова, ушедшая в туловище, почти лишенная шеи. Отсутствие шеи всегда говорит о некоторой непреклонности, о бычьем упорстве в характере человека. Это единственная в картине фигура, которая отражает кипенье вспыхнувшего пожара чувств. Третий еврей изумителен по своей расовой типичности и благородству черт. Лицо законченно вылепленное, с мягкою и длинною седою бородою, с фиксирующим взглядом, проникнутым спокойною сознательностью. Думы сосредоточенной никакой не чувствуется, воплощенной мысли, какая легла на лицо уже рассмотренного нами старика, справа от первосвященника. Но бывает хорошая, светлая сознательность, похожая на полуденное сияние, с чистого неба, успокоительное и надежное. Вы ясно видите, что человек этот, в точности и уравновешенности своих суждений, стоит на своем пути непотрясаемым каким-то камнем, и все, кругом него происходящее, отбрасывается в нем слабою тенью. Иератический покров придает ему некоторую торжественность, а согбенность фигуры, с косым взглядом, показывает, что душа его захвачена интересом к внезапному эпизоду.

Продолжая анализ картин Рембрандта на евангельские темы, остановимся прежде всего на картине 1629 года, изображающей Иуду, кидающего обратно полученные им тридцать сребреников. Сам Иуда в этой ранней картине неприятен, и коленопреклоненная поза его неестественна. Он сложил руки в жесте плохого трагика и смотрит на рассыпанные монеты. Самое лицо его представляется упрощенно злодейским, скорее детерминативным, чем реальным. Народная ненависть создала образ отталкивающего предателя, которого еще не в очень давние времена подвергали побоям наивные зрители обергаммергауских мистерий. Но уже Леонардо да Винчи внес в понимание этого евангельского образа свою оригинальность. Он придал ему идейно-демонические черты в своем замечательном, прямо монументальном сангинном рисунке. Иуда мог любить Христа и все же, в трагическом конфликте с самим собою, отдать его на суд синедриона. Затем, совершив то, что он считал своим религиозным долгом, он мог дать волю личным чувствам вплоть до самоубийства. Это одна из многочисленных гипотез, гораздо более глубокая и естественная, чем традиционный рассказ о продаже учителя за тридцать монет. Такое понимание Иуды, которое должно было говорить сложному и проницательному духу Рембрандта, однако, не воплотилось в рассматриваемый картине. Иуда дан в ней со злодейским лицом, в шаблонном типе. Точно так же представляется нам слегка театральною фигура первосвященника, выпрямившегося во весь рост, с выражением на лице застывшим и грозным. Глаза на этом лице почти выходят из орбит и совершенно ненатуральны. Но зато остальные фигуры на картине замечательны и достойны еще очень юного Рембрандта. Потрясающее впечатление производит на глаз своею искренностью фигура еврея, стоящего за спиною первосвященника, почти в профиль. Тут целый мир идей и чувств. Но случай с Иудою прерывает торжественное занятие на одну минуту. И минута эта тягостна для всех. Три еврея, сидевших за столом, представлены в более или менее тождественных позах, выражающих интерес к происходящему событию. Один из них, крайний, обернувшись головою в сторону зрителя, стоит слегка согбенно, в широкой накидке, покрывающей плечи. Лицо мясистое, круглое, бритое, с выражением насмешливого пренебрежения в глазах. В человеке этом видна непреклонная верность своим убеждениям. Ничто в мире не может поколебать его, взволновать интеллектуально или эмоционально в кругу усвоенных им с детства понятий. Движение его головы прекрасно, без малейшего оттенка какого-либо патетического мотива, в скромном гибком повороте. Еврейские черты его лица не отличаются особенною определенностью, и это обстоятельство усугубляется тем, что лицо брито, фигура уже иного рода. Старый еврей реагирует на происходящее демонстративным жестом левой руки. Жест этот имеет отстраняющий характер и соединяет в себе негодование с предостережением. Лицо в тени, говорят лишь рука, склоненная поза и голова, ушедшая в туловище, почти лишенная шеи. Отсутствие шеи всегда говорит о некоторой непреклонности, о бычьем упорстве в характере человека. Это единственная в картине фигура, которая отражает кипенье вспыхнувшего пожара чувств. Третий еврей изумителен по своей расовой типичности и благородству черт. Лицо законченно вылепленное, с мягкою и длинною седою бородою, с фиксирующим взглядом, проникнутым спокойною сознательностью. Думы сосредоточенной никакой не чувствуется, воплощенной мысли, какая легла на лицо уже рассмотренного нами старика, справа от первосвященника. Но бывает хорошая, светлая сознательность, похожая на полуденное сияние, с чистого неба, успокоительное и надежное. Вы ясно видите, что человек этот, в точности и уравновешенности своих суждений, стоит на своем пути непотрясаемым каким-то камнем, и все, кругом него происходящее, отбрасывается в нем слабою тенью. Иератический покров придает ему некоторую торжественность, а согбенность фигуры, с косым взглядом, показывает, что душа его захвачена интересом к внезапному эпизоду.

Остается еще одна фигура, непосредственно примыкающая к Иуде. Она представляет человека, отвернувшегося лицом от коленопреклоненного Искариота, с отстраняющим жестом левой руки. Раскаяние Иуды абсолютно чуждо ему. Оно не затрагивает в нем никаких человеческих чувств жалости или соболезнования. Все поведение Иуды внушает ему одно лишь презрительное негодование. Описание картины нами окончено. Не указаны лишь некоторые детали, всегда характерные в произведениях Рембрандта. В разных местах ее разбросаны мерцающие световые пятна и пространства. Имеются пятна магического или идейного характера: книга сияет светом, из нее самой исходящим. Над спиною бритого еврея, стоящего у самой книги, светлеет некая широкая полоска, как смутный отблеск дальней зарницы. Одну крошечную длинную световую полосочку мы уже отмечали при описании правой группы. Голова и шея Иуды в полном свету. Освещена и часть пола с рассыпанными монетами. Но последние два пятна имеют значение лишь композиционно художественное и ни в какой степени не таинственное. Такова вся эта картина, создание молодого таланта, только еще выходящего на дорогу. Схвачен и отражен в картине мотив чисто иудейский и в большой глубине. Эпизод и вечность — такова главная ее тема, если вскрыть содержание картины с внутренней ее стороны. Собранные вокруг книги евреи слушали чтение в торжественной благочинной простоте. Но вторгается человек с личной истерикой отчаяния, и великое дело умственного благочестия прерывается на одну лишь минуту. Такова тема в ее живописных демонстрациях, с целым рядом превосходно выписанных фигур. Но мысль зрителя невольно переходит за границу изображения, увлекаемая самым красноречивым и самым немым свидетелем всей сцены — освещенною книгою вечного закона. Буря скоро уляжется. Иуда уйдет, и все — по-прежнему. Чтение продолжается.

На такой же сюжет мы имеем большой бистровый рисунок тушью. Здесь Иуда, тоже коленопреклоненный, представлен в тот момент, когда он погружает руку в большой мешок — кошелек, чтобы извлечь оттуда монеты. Окружающие Иуду фигуры на рисунке резко отличаются по характеру от ансамбля на картине масляными красками. Ни в ком не видно негодования или презрения. Никто не потревожен в своих занятиях. Все пытаются образумить Иуду, уговорить и успокоить его. Картина от этого выигрывает в своей общепонятной человечности, но теряет в философической глубине. Представлена драматическая сцена в расплесканных экспрессиях разных лиц, причем особенно выделяется фигура одного старика сзади Иуды, на первом плане. На коленях у него раскрытая книга. С превосходно переданным поворотом тела он склонился к Иуде, положив руку на правое плечо. Маленькая, но замечательная композиционная деталь. Если бы рука была положена на левое плечо, к ней ближайшее, то шея оказалась бы закрытою. Здесь же спасена для зрителя шея, и в то же время самый жест выиграл в задушевной убедительности. Это настоящий чудесный рембрандтовский старик, и этим все сказано. Некоторые другие фигуры тоже довольно замечательны. Один молодой еврей убеждающим жестом руки, свесившейся через плечо соседа, весь ушел в какую-то страстную дидактику. Что сделал Иуда, отдав на суд Синедриона ускользавшего от властей нарушителя заветов и законов? Есть что-то трагическое в некоторых жизненных ситуациях. Человек служил делу по убеждению. Но, предавая врага в руки предержащих властей, он совершает поступок, на котором лежит печать неустранимой одиозности. В этой одиозности слышится что-то пророческое. Духовным глазом человек интуитивно провидит то состояние вещей и людей, когда внешняя принудительная государственность исчезнет с лица земли. Можно осуждать анархизм. Можно с точки зрения переживаемых социально-политических конъюнктур с ним бороться отчасти. Но невозможно отрицать, что при совершенстве человеческих морально-духовных организмов это единственно мыслимая и идеальная форма человеческого общества. Мы бесполитичны в своих психических тайниках. Из этих-то тайников гиперборейский свет отрицания государственности проходит в жизнь в уродливом преломлении, граничащем с несообразностью. Такой иллогизм мы наблюдаем в данном случае. Человек предал врага народа, и вот он одиозен, из каких бы чистейших мотивов ни возникло его деяние.

Как мы уже указывали выше, «Иуда» Рембрандта построен по традиционному типу вероломных злодеев. Он совершенно элементарен и не интересен. Ведь надо было все-таки подумать, что в мифологической, полусказочной личности Иуды должны были отобразиться духи и страсть целого народа в роковой момент перехода огромной массы человечества на новые пути. Когда народ борется за высшие свои блага, он никогда не может быть темным. Душа его в солнечном сиянии. Только средства борьбы, средства земные, могут оказаться при этом в тяжелом противоречии с правовым сознанием человечества. Оттого-то нельзя символизировать целых народностей в темных злодейских личностях. Когда благородное имя Иуды начинает звучать враждебной нотой для ослепленных людей, отождествивших его со случайною кличкою Искариота, то мы имеем дело с явлением не только наивного невежества, но и с чем-то глубоко роковым для истории Израильского народа на пространстве многих столетий. Сколько было пролито ненужной крови, сколько невообразимой и безгранично жестокой несправедливости проистекло из этого фатального отождествления. Но века бегут, гиперборейский гимн звучит все яснее и яснее. Светлая книга раскрыта. Чтение продолжается.