«Чем дальше на север — тем теплее люди»

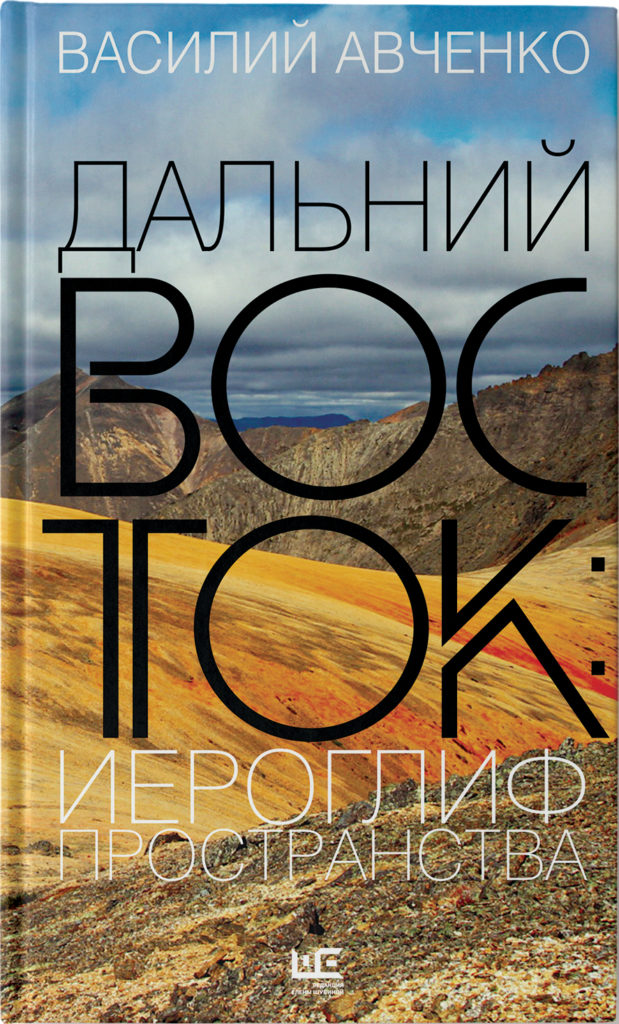

Отрывок из книги Василия Авченко «Дальний Восток: иероглиф пространства»

Из Москвы Дальний Восток видится просто отдаленным краем России, лежащим в определенной точке пространства, но сами дальневосточники живут в совсем другой системе географических координат: стороны света в их глазах давно слились до полной неразличимости, расстояния стали относительными, а перегоны между городами подобны броску через открытый космос. Об этом рассказывается в отрывке из первой главы книги Василия Авченко, с которым «Горький» предлагает ознакомиться своим читателям.

Василий Авченко. Дальний Восток: иероглиф пространства. Уроки географии и демографии. М.: Редакция Елены Шубиной, 2021. Содержание

Неевклидова география

Неевклидова география

Это было в августе.

Я перегонял японскую машину из Владивостока в Красноярск. Пять тысяч километров — полстраны.

В решетку радиатора набивались крупные мясистые черные бабочки, которых у нас называют без разбора махаонами. На ветровом стекле разноцветно расплывались жирные шлепки насекомых. Асфальт трассы «Уссури» был пестр и неровен, покрыт зигзагообразными росчерками тормозных следов, усеян обрывками грузовых покрышек с торчащими проволочками корда. На ремонтируемых участках в воздухе стоял перегретый пылевой туман.

Под Дальнереченском телефон впервые поймал через близкую границу сеть China Unicom. Потом, за Хабаровском, в радиоэфир прорвались бодрые китайские марши.

Но вот цивилизация осталась позади, я словно вышел в открытое море или преодолел земное притяжение. Радиосигналы утихли, остался только ровный фоновый баритон мотора — и география почти без демографии.

Еще недавно между Хабаровском и Читой была не дорога — направление. Глухой, гиблый участок. Сколько здесь оставили разорванных в лоскуты покрышек, разбитых машин, потерянных жизней — не счесть. Можно было заблудиться, заправок не хватало, туда-сюда сновали разводбригады: «У нас дороги платные!» «Перегоны» возили с собой стволы — травматические, охотничьи, боевые.

Сегодня трасса «Амур» похожа на взлетную полосу. Теряется за горизонтом, шелковой лентой убегает под капот. Иногда проваливается — это плывет вечная мерзлота, — но дорогу быстро подновляют. Настоящий европейский автобан — с поправкой на пустынные амурско-даурские пейзажи.

Перегон от Хабаровска до Читы — выход в открытый космос, нырок в межзвездную пустоту.

Это дорога жизни, хрупкая артерия.

Российским расстояниям соразмерны самолетные, если не космические скорости. Но самолет, прекрасный как средство быстрого перемещения на большие дистанции, практически бесполезен как способ познания страны. А обойти Россию пешком — жизни не хватит. В самой большой стране приоритетом должна быть легкость перемещения. Дорога — национальная идея России, важная составляющая нашей ДНК. Русская дорога — жанр, до которого далеко легкомысленным западным травелогам. Наш травелог — это Радищев, душа которого «страданиями человечества уязвлена стала», едва он отъехал от столицы; Гончаров, дошедший на фрегате «Паллада» до Японии и едва не увязший в Сибири на обратном пути домой; Чехов, стремившийся на каторжный Сахалин и Русско-японскую войну. Даже если взять подмосковную электричку, выйдет экзистенциальный кошмар ерофеевских «Петушков».

А здесь не Подмосковье — Забайкалье-зазеркалье.

Вдоль дороги — ковер из поспевающей брусники.

Раньше на вершинах сопок водружали кресты, размещали военные дозоры... Большой Стиль ушел. Господствующие высоты заняты ретрансляторами сотовой связи.

Невер — ответвление на север в сторону Тынды, Якутска, Магадана.

Лагар-Аул, Лондоко, Кульдур, Икура, Аур, Амазар... — названия словно залетели из других историй и географий: кавказской, французской, японской, греческой. Тахтамыгда, Улятка, Урюм, Джелонда, Жирекен, Итака, Арго-Юрях...

Здешние районы принято измерять в Швейцариях или Бельгиях. «У нас область маленькая, с Португалию».

Селеткан, Ушумун, Магдагачи, Нюкжа, Ерофей Павлович, Архара, Амазар, Могоча. «Бог создал Сочи, а черт — Сковородино и Могочу».

И это еще юг — по российским меркам (по нероссийским — почти Заполярье).

С географической точки зрения Восток и Запад — одно и то же; они давно слились. Нет ни востока, ни запада. Север и юг есть — это полюса, через которые проходит ось вращения Земли. Восток же и запад — понятия относительные, склонные к зеркальному перевертыванию; недаром Колумб отправился на восток через запад.

Для меня, как жителя Владивостока, даже Китай — запад, а уж Пакистан или Иран — запад дальний. Западом на Дальнем Востоке называют не только Германию или Францию, но и Москву с Петербургом. Аляскинский Анкоридж — восток в географическом, но запад в политическом смысле. Аляска, родственная дальневосточным Чукотке и Колыме ментально и геологически, находится куда западнее самого дальнего из диких западов. Капиталистический Гонконг расположен на юго-восточной, а сепаратистско-среднеазиатский Урумчи — на северо-западной окраине Китая, хотя политически Урумчи, конечно же, восток, а Гонконг и Шанхай — самый настоящий запад.

Язык бунтует, не желая называть Забайкалье Забайкальем: для меня это — Предбайкалье. Но я вынужден принимать москвоцентристскую точку зрения: все иные считаются маргинальными, да и нужна же общая шкала.

Как ни странно, самая западная точка России находится не в Калининграде, а на Чукотке, потому что восточная часть Чукотки лежит уже в западном полушарии. Это иллюстрирует относительность деления планеты на восток и запад. Именно через Чукотку проходит 180-й меридиан — «восточный Гринвич», из-за чего Россия лежит сразу в двух полушариях, подобно европейским и африканским странам, рассеченным «западным Гринвичем».

Владивосток окружают Страна восходящего солнца, Страна утренней свежести и Поднебесная империя — по-восточному поэтичные, но необоснованно претенциозные названия. Как будто в других странах не встает солнце; как будто все остальные — страны утренней несвежести. Во всех этих именах, включая «Поднебесную», проявляется географический эгоцентризм, убежденность человека в том, что он живет в особенном, главном месте.

Наверное, человек и должен так думать. Но Японию пусть называют Страной восходящего солнца где-нибудь на Западе. Для жителей российского острова Кунашир Япония — страна заходящего солнца: каждый вечер видно, как светило падает за отросток Хоккайдо.

Даже Владивосток находится восточнее всего Кюсю и кусочка Хонсю, не говоря о Нагасаки, лежащем куда западнее Биробиджана, на одной долготе с Якутском. Магадан, Петропавловск, Анадырь настолько восточнее Японии, что она для них — далекий запад, как Лондон или Париж для Москвы. Строго говоря, восточные соседи России — не Китай или Япония (это соседи южные), а США и Канада.

Если судить по часовым поясам, то Япония лежит не к востоку, а к западу от Владивостока, где-то в районе Забайкалья (Чита и Токио живут по одному времени).

На самом деле это над Россией, а не над какой-нибудь невеликобританией никогда не заходит солнце. Россия никогда не спит. Жизнь в нашей стране организована подобно корабельному распорядку: когда засыпают москвичи, на вахту заступают дальневосточники. Кто-то всегда бодрствует — нас не застать врасплох.

Есть странная, необъяснимая магия пространства. Человек, покидая пространство страны и родного языка, перестает им принадлежать, даже если сам он думает иначе. Родину нельзя унести на подошвах. Невидимые ниточки рвутся, и человек, еще говоря на родном языке, превращается в иностранца. Голова начинает мыслить иначе, сердце бьется по-другому. Он, говоря компьютерным сленгом, перепрошивается, даже если сам не замечает изменений, но они происходят — серьезнейшие и, возможно, необратимые.

Сколь принципиальны наши азиатские соседи: то, что для нас — Южные Курилы, для Японии — исключительно «северные территории»; корейцы, у которых давние обиды на японцев, не признают названия «Японское море» — только «Восточное море Кореи». Чтобы быть последовательными, Желтое море они называют Западным морем Кореи, Восточно-Китайское — Южным морем Кореи. Русские куда толерантнее: пусть будет Японское, невзирая на войны, интервенцию, Хасан, Халхин-Гол и «курильский вопрос».

Широта и долгота — всего лишь паспортные данные территорий и акваторий, не учитывающие их индивидуальности. Владивосток лежит на крымской широте, на одной параллели с Сочи и Марселем, но климат здесь не крымский: на него влияют морские течения, якутские воздушные фронты, дыхание Гоби. В свое время обсуждался проект строительства дамбы на Сахалин, которая не только свяжет остров с материком, но и перекроет поступление к приморским берегам холодного охотского течения; тогда-то во Владивостоке и установится крымский климат, сюда сразу же потянутся люди — без всяких дальневосточных гектаров.

Парадокс, но в Евразии климат определяется не столько широтой, сколько долготой: чем восточнее, тем суровее. Это заметил еще Гончаров, в 1854-м добравшийся на «Палладе» до дальневосточных берегов: «На южном корейском берегу... так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на западе, на Мадере например, в январе прошлого года было жарко». Позже Пржевальский отметит: в Архангельске, лежащем куда севернее Уссури, зима теплее. «Несмотря на довольно южное положение этого края... здешний климат далеко не может сравниться с климатом соответствующих местностей Европы и в общем характеризуется гораздо большею суровостью». В начале ХХ века Арсеньев добавит: «Владивосток, находясь на широте Неаполя, имеет среднюю годовую температуру 5°, соответствующую температуре Лофотенских островов у Норвегии». О том же напишет Нансен в 1913 году: «Хотя Владивосток лежит практически на широте Ниццы и Флоренции... среднегодовая температура... ниже, чем в Кристиании (Осло. — В. А.)».

На западе Евразии, в разных там испаниях, — жара; в Восточной Европе климат умереннее; затем начинается снежная Россия, но и она в своей западной («центральной») части отличается погодой сравнительно мягкой. Дальше идет Сибирь, о морозах которой сложены легенды. Еще восточнее — Якутия, полюс холода Оймякон, ледяная Колыма, а ведь это далеко не Заполярье — тот же Магадан лежит на широте Петербурга.

Принято стремиться на юг.

Но случайно ли именно Полярная звезда стала путеводной? Даже идя на юг, ориентируешься по северу. Самолет из Владивостока в Москву летит не по прямой, не вдоль Транссиба, а по далеким северам, тем самым сокращая расстояние, что отлично видно на глобусе.

Чем дальше на север, тем теплее люди.

Сколько раз нас спасал и еще спасет наш Север, который мы проклинаем.

...Люблю разглядывать карты. Всегда открываешь что-то новое, как будто карта при каждом новом взгляде меняется, подобно калейдоскопной картинке.

Хранящаяся у меня карта СССР протерлась в самом центре, на сгибе. Так выяснилось, что центр нашей страны — Ворогово. Это на Енисее, ниже Красноярска. Москва — давно не центральная Россия: страна разрослась на восток, Москва оказалась на дальнем западе.

Интересно проследить, как расположение столицы влияет на политику. Звучат слова о «развороте на восток», но мы все равно остаемся европейской страной, что давно не соответствует ни облику, ни расположению, ни задачам России: столица держит. Есть ощущение, что обе головы нашего орла по-прежнему смотрят на запад — столь же увлеченно, как дети втыкают в гаджеты.

Россия за Уралом — редкие оазисы городов среди горно-таежной пустыни. Когда-то периферийная, теперь Сибирь стала настоящей центральной Россией. Это ядерный реактор, родник, стратегический энзэ, хранящий смыслы и понятия. Неслучайно звучат предложения перенести столицу в Сибирь.

Сегодня слово «провинция» предпочитают заменять словом «регионы». Многим кажется, что «провинция» или «периферия» — что-то обидное. Но, во-первых, от использования «регионов» провинция не перестает быть провинцией. Во-вторых, не хочется терять старое уютное слово «провинциал» (не «регионалы» же мы). В-третьих, провинциальность бывает разная: одну нужно выдавливать из себя по капле, другую — беречь и культивировать. Эта вторая провинциальность — не пустота, а наполненность.

О существовании Кондопоги мы узнали после межнациональной поножовщины. О существовании Краснокаменска — после отправки туда по этапу зэка Михаила Ходорковского. О существовании Светлогорья — после остановки вольфрамового комбината. О существовании Териберки — после фильма Звягинцева «Левиафан»...

Страна подобна человеку, не подозревающему о наличии того или иного органа, пока этот орган не заболит. Когда болит, забывшаяся страна начинает заново узнавать саму себя, вспоминать о том, что есть в ней и такие места — разные, интересные, замечательные. Что не только в столицах и даже не только в городах живут люди. Что у этих нестоличных людей не только такое же тело, но такая же душа, такие же мысли, чувства.

Раньше за расширение географических представлений отвечала литература. Сегодня она переместилась на периферию, перестав быть полем всеобщего интереса. Кино, оставшись искусством более или менее массовым, слишком привязано к столицам: Владивосток снимают в Севастополе, чукотскую тундру — в сибирской тайге. Российское общество знакомят с периферийными территориями информагентства. Чаще всего новости — негативные: таковы законы журналистики. А дальше включается великий и могучий интернет с очередями комментов, шрапнелью лайков и разрывами перепостов. Жаль, конечно, что где-то должно взорваться, чтобы страна узнала о себе, но хоть так...

Между Москвой и Берлином — меньше двух тысяч километров. «Пол-Европы прошагали, пол-Земли...» — а это примерно как от Владивостока до Благовещенска, которые издалека кажутся соседями. К тому же Москва и Берлин связаны заселенными и густо пронизанными дорогами землями. С учетом реальной преодолимости это расстояние можно снабдить уменьшающим коэффициентом, а на Дальнем Востоке применять повышающий. Но «от Москвы до Берлина» — звучит, а «от Владивостока до Благовещенска» — нет, не звучит.

Владивосток и Хабаровск считаются городами соседними. Между ними меньше восьмисот километров; по местным меркам — рядом. До Петропавловска-Камчатского от Владивостока — две тысячи с лишним, до Анадыря — три тысячи семьсот... Есть у нас такие края, откуда не то что Магадан — даже Сусуман кажется центром цивилизации.

Дело не в расстояниях как таковых, а в доступности. До Москвы из Владивостока добраться куда проще и быстрее, чем до Камчатки или Чукотки, куда не ведут ни автомобильные, ни железные дороги. Мне известны люди, которые из Владивостока в чукотский Певек летают через Москву — проще и быстрее. До Колымы или Камчатки из Владивостока добраться никак не дешевле, чем до Москвы. Ближе ли Приморье к Чукотке или Камчатке, чем к Москве? Не факт. В Москве дальневосточники бывают чаще, чем в «соседних» регионах: дорого, сложно, нет повода.

Все это — наброски к еще никем не сформулированной теории зауральской относительности. Альтернативная, русская, лобачевская, неевклидова география.

Дальневосточный километр кажется одновременно длиннее и короче европейского. Логистика разорвана: если на Чукотку нет дорог, мерить это расстояние европейским аршином бессмысленно. В Европе тысяча километров — всегда тысяча километров. В России, а на Дальнем Востоке в особенности, сто километров могут быть длиннее тысячи. Именно в силу закона зауральской относительности никому не известна точная длина Транссиба: на стеле во Владивостоке значится число 9 288, на Ярославском вокзале Москвы — 9 298. «Что толку, что Сибирь не остров, что там есть города и цивилизация? да до них две, три или пять тысяч верст!» — воскликнул Гончаров, возвращаясь сушей с охотоморского побережья в Петербург. Позже это ощущение назовут «островным синдромом» дальневосточников. «Свет мал, а Россия велика», — записал Гончаров и прибавил: «Приезжайте из России в Берлин, вас сейчас произведут в путешественники: а здесь изъездите пространство втрое больше Европы, и вы все-таки будете только проезжий». И еще: «Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!» Переваливая через Джугджур и сплавляясь по Мае, Гончаров вел себя на удивление мужественно, не теряя ни самообладания, ни юмора: «А слава Богу, ничего: могло бы быть и хуже». Вот ответ на вопрос, как русские смогли освоить Сибирь. Даже в медлительном барине, которого напрасно путают с его героем Обломовым, обнаруживаются выносливость, смелость, известное безразличие к своей судьбе, киплинговский имперский инстинкт.