Человекодемон в обличье доброго дедушки

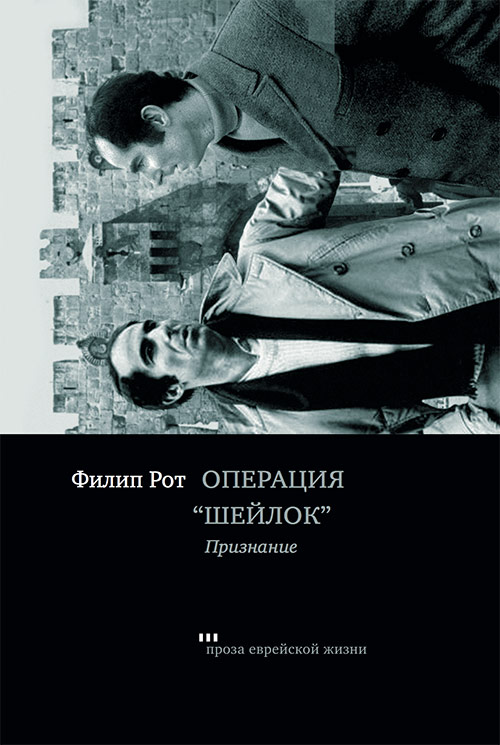

Фрагмент романа Филипа Рота «Операция „Шейлок”»

Вот он. Вот он. Когда-то он втискивал их — по двести, по триста — в помещение, где едва разместились бы пятьдесят, заталкивал как придется, запирал двери на засов и включал мотор. Тридцать минут накачивал угарный газ, ждал, пока крики утихнут, а потом посылал живых вытаскивать мертвых и прибираться перед запуском следующей крупной партии. «Убрать говно», — говорил он им. Когда эшелоны шли один за другим, он проделывал это десять, пятнадцать раз на дню, иногда в трезвом виде, иногда в нетрезвом, но всегда с большим смаком. Энергичный здоровяк. Хороший работник. Никогда не хворал. Даже спьяну не сбавлял темп. Скорее наоборот. Колошматил это отребье чугунной трубой, вспарывал беременным животы тесаком, выдавливал им глаза, хлестал их как попало, забивал гвозди в уши, однажды взял бур и просверлил дыру в чьей-то заднице — просто в тот день фантазия такая пришла, вот и просверлил. Вопил на украинском, орал на украинском, а если кто не понимает по-украински — пулю в лоб. Какие были времена! Такое больше не повторится! Ему было всего-то двадцать два, а он хозяйничал там напропалую — мог сделать с любым из этих все что вздумается. Орудовать хлыстом и пистолетом, тесаком и дубинкой, быть молодым и здоровым, сильным и пьяным, и могущественным — могущественным беспредельно, как бог! Их было почти миллион, миллион! И у каждого — еврейское лицо, на котором он читал страх. Страх перед ним. Перед ним! Двадцатидвухлетним крестьянским парнем! За всю мировую историю получал ли хоть кто-то, хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь шанс перебить столько народу собственноручно, одного за другим? Эх, это была всем работам работа! Каждый день — пир горой! Нескончаемая гулянка! Кровь! Водка! Бабы! Смерть! Власть! И крики! Крики без конца! И все это — работа, хорошая, трудная работа, но заодно дикая, дикая и незамутненная радость, такая радость, о которой большинство может только мечтать, чистый экстаз, не меньше! Год-полтора прожить так уже достаточно, чтобы утолить свои аппетиты навеки; после такого грех жаловаться, что счастье прошло стороной; после такого любой будет довольствоваться повседневной рутиной, размеренной работой с девяти до пяти там, где крови не увидишь — разве что в цеху кто случайно порежется. С девяти до пяти и домой, ужинать с женой и детьми — вот все, что тебе после такого нужно. В двадцать два года он повидал в жизни все, о чем только можно мечтать. Хорошо было, но хорошенького понемножку, такое в охотку, пока ты молодой, дерзкий и любишь отрываться, когда практически на все бросаешься со звериной страстью, но в конце концов ты становишься слишком взрослым — вот и он перерос такие занятия. На подобной работе надо понимать, что бросать ее надо вовремя, и ему повезло — он вовремя свалил.

Вот он. Вот оно, это животное, которое успело облысеть и разжиреть, здоровенный, жизнерадостный шестидесятивосьмилетний амбал, хороший отец, хороший сосед, любимец семьи и всех своих друзей. До сих пор каждое утро даже в камере отжимается — и не просто так, а отталкивается от пола и хлопает в ладоши прежде, чем успевает его коснуться, — до сих пор может похвастаться такими мясистыми и сильными запястьями: когда его везли на самолете, обычные наручники не подошли — маловаты, обхват не тот. И все же прошло почти полвека с тех пор, как он кому-либо проламывал череп, и теперь он добрый и нестрашный, как одряхлевший боксер-чемпион. Добрый дедушка Джонни — человекодемон в обличье доброго дедушки Джонни. Как уверяют все, он обожает свой огород. Теперь ему больше нравится поливать помидоры и растить фасоль, чем сверлить дырки в ягодицах. Нет, надо быть молодым и в расцвете сил, надо быть хозяином жизни и рваться в бой, чтобы толково сделать даже такое пустяковое дело, как маленькие забавы с чьей-то большой жирной задницей. Он перебесился и остепенился, давным-давно дал себе зарок — хватит баловства. Теперь едва припоминает, как давал тогда жару. Столько лет! Летят годочки! Нет, он уже совершенно другой человек. Тот буян больше не имеет к нему отношения.

Вот он, между двумя полицейскими, за маленьким столом позади длинного стола, за которым сидят трое его адвокатов. На нем голубой костюм и рубашка с расстегнутым воротом, над огромным лысым черепом возвышаются наушники, похожие на арку. Я не сразу понял, что он слушает синхронный перевод процесса на украинский язык, потому что вид у него был такой, словно он коротал время под любимую попсу в кассетнике. Его руки небрежно сложены на груди, его челюсти еле заметно двигались вверх-вниз, словно у животного на отдыхе, со смаком дожевывающего жвачку. Вот и все, что он делал, пока я за ним наблюдал. Один раз он безразлично глянул на зрителей, чувствуя себя совершенно непринужденно, почти незаметно пожевывая пустой воздух. Один раз глотнул воды из стакана на столе. Один раз зевнул. Вы обознались, провозглашал этот зевок. Я, конечно, очень извиняюсь, но эти старые евреи, которые опознали в Демьянюке своего «Ивана Грозного», то ли выжили из ума, то ли обознались, то ли врут. Я был в немецком плену. Про лагерь в Треблинке знаю не больше, чем знает какой-нибудь бык или корова. С тем же успехом вы могли бы судить здесь по обвинению в убийстве евреев какое-нибудь жвачное четвероногое — в суде надо мной не больше смысла. Я тупой. Я безобидный. Я никто. Тогда я ничего не знал и нынче ничего не знаю. Я сочувствую вам всей душой, вы столько выстрадали, но тот Иван, который вам нужен, никогда не был таким простым и невинным, как добрый дедушка Джонни, садовод-любитель из Кливленда, штат Огайо.

Я вспомнил, как прочел в вырезках, что в день, когда экстрадированный из США подсудимый прибыл в Израиль, он спросил израильских полицейских, пока его в гигантских наручниках выводили из самолета, разрешат ли ему встать на колени и поцеловать посадочную полосу. Благочестивый пилигрим в Святой земле, истово верующий, глубоко религиозная душа — вот каков он был всегда. Полицейские ему отказали.

Итак, он здесь. Или нет.

Оглядев заполненный людьми зал, высматривая свободное место, я увидел, что не меньше трети из трех сотен зрителей — старшеклассники: наверно, их привезли на утреннее заседание группами, на автобусах. Присутствовал также большой отряд солдат, и как раз среди них я нашел место в одном из средних рядов, в середине зала. Это были мальчики и девочки лет восемнадцати-девятнадцати, выглядевшие не слишком опрятно — признак, отличающий израильских солдат от военнослужащих всех прочих стран, — и, хотя их, как и школьников, явно привезли сюда «в образовательных целях», я подметил, что лишь горстка из них следила за заседанием. Большинство раскинулось на сиденьях, беспокойно ерзая, перешептываясь или просто кататонически погрузившись в грезы, а многие просто спали. То же самое можно было сказать о школьниках: некоторые из них обменивались записками, как это делают в любой точке мира дети, которых учитель приволок на смертельно скучную для них экскурсию. Две девочки лет четырнадцати хихикали вместе над запиской, присланной мальчиком из заднего ряда. Учитель, долговязый, серьезный юноша в очках, шикнул — мол, прекратите, — но я, глядя на них обеих, думал: «Нет-нет, все правильно, для них Треблинка и должна быть каким-то захолустьем с того конца Млечного Пути»; а еще я подумал, что в этой стране, которую в первые годы ее существования плотно заселили выжившие узники и их семьи, стоит искренне возрадоваться тому, что эти юные девицы уже после обеда не припомнят даже имени ответчика.

Оглядев заполненный людьми зал, высматривая свободное место, я увидел, что не меньше трети из трех сотен зрителей — старшеклассники: наверно, их привезли на утреннее заседание группами, на автобусах. Присутствовал также большой отряд солдат, и как раз среди них я нашел место в одном из средних рядов, в середине зала. Это были мальчики и девочки лет восемнадцати-девятнадцати, выглядевшие не слишком опрятно — признак, отличающий израильских солдат от военнослужащих всех прочих стран, — и, хотя их, как и школьников, явно привезли сюда «в образовательных целях», я подметил, что лишь горстка из них следила за заседанием. Большинство раскинулось на сиденьях, беспокойно ерзая, перешептываясь или просто кататонически погрузившись в грезы, а многие просто спали. То же самое можно было сказать о школьниках: некоторые из них обменивались записками, как это делают в любой точке мира дети, которых учитель приволок на смертельно скучную для них экскурсию. Две девочки лет четырнадцати хихикали вместе над запиской, присланной мальчиком из заднего ряда. Учитель, долговязый, серьезный юноша в очках, шикнул — мол, прекратите, — но я, глядя на них обеих, думал: «Нет-нет, все правильно, для них Треблинка и должна быть каким-то захолустьем с того конца Млечного Пути»; а еще я подумал, что в этой стране, которую в первые годы ее существования плотно заселили выжившие узники и их семьи, стоит искренне возрадоваться тому, что эти юные девицы уже после обеда не припомнят даже имени ответчика.

На возвышении в центре «сцены» сидели трое судей в мантиях, но я далеко не сразу смог к ним присмотреться или хотя бы перевести на них взгляд, потому что снова уставился на Джона Демьянюка, который беззвучно уверял: да, я и вправду такой, самый заурядный человек, мое лицо, моя работа, мое неведение, мое участие в приходской жизни, мой длинный незапятнанный послужной список обычного семьянина из Огайо — вся моя безобидность тысячу раз опровергает эти дикие обвинения. Ну как я могу быть таким и не таким сразу?

Ты можешь, ты такой. Твоя внешность доказывает лишь, что не так уж сложно быть любящим дедом и виновником массовых убийств сразу. И взгляд мой прикован к тебе потому, что у тебя так хорошо получилось и первое, и второе. Возможно, твои адвокаты со мной не согласятся, но эта твоя восхитительная в своей заурядности американская жизнь — самый худший довод в твою защиту: ведь именно то, что в Огайо ты расчудесно вел эту скучную жизнь мелкой сошки, вызывает здесь такое отвращение к тебе. Собственно, ты просто прожил последовательно те две якобы полярно противоположные, взаимоисключающие жизни, которыми нацисты, совершенно не напрягаясь, умудрялись наслаждаться одновременно, — так что ж тут удивительного? Немцы окончательно доказали всему миру, что раздвоение на кардинально разные личности — приятную и не очень — больше не прерогатива психопатов. Загадка не в том, что ты, на славу повеселившись в Треблинке, затем сделался приветливым, трудолюбивым американским ничтожеством, а в том, что люди, которые убирали по твоему приказу трупы, люди, которые присутствуют здесь и обвиняют тебя, не утратили вкус к обычной жизни после того, что проделали с ними ты и тебе подобные; то, что им удалось прожить эту обычную жизнь, — вот что невероятно!

Менее чем в трех метрах от Демьянюка, у подножия судейского помоста, сидела за столом хорошенькая молодая брюнетка; я не сразу догадался, какие обязанности она выполняет. Чуть позже я сообразил, что это секретарь, помощница председателя суда, но, когда я впервые заметил ее — посреди всего этого она сохраняла очаровательную невозмутимость, — я мог думать только о тех еврейках, в издевательствах над которыми обвинялся Демьянюк, о том, что он проделывал с ними, орудуя тесаком, хлыстом и дубинкой, в «трубе» — в узком проходе, где Демьянюк сбивал в кучу людей, доставленных скотовозами, а затем загонял их внутрь газовой камеры. Внешне она ничем не отличалась от некоторых девушек, которых Демьянюк, наверно, много раз видел в этой трубе и над которыми имел полную власть. И теперь, всякий раз, когда он косился на судей или на свидетельскую трибуну напротив стола адвокатов, эта девушка наверняка попадалась ему на глаза: с невыбритой головой, полностью одетая, уверенная в себе, не испытывающая страха привлекательная молодая еврейка, недоступная ему во всех отношениях. Пока я не смекнул, в чем, вероятно, состоит ее работа, у меня даже появилось предположение: может, именно для этого ее здесь и посадили? Интересно, а в его сновидениях в камере ему хоть раз мерещилось, что секретарша — призрак замученных им девушек, шевелится ли в нем больная совесть хоть иногда, хоть во сне, либо, что вероятнее, он и во сне, и наяву незамысловато мечтает, чтобы эта девушка тоже оказалась там, в трубе Треблинки — она, три судьи, его конвоиры, прокуроры, переводчики и, не в последнюю очередь, те люди, кто каждый день приходят в суд поглазеть, как я.

По большому счету он не удивлялся, что его судят: пропагандистское разбирательство, о котором евреи трубят на весь мир; неправедный, лживый фарс, на который его приволокли в кандалах, оторвав от любящей семьи и мирного дома. Еще тогда, в трубе, он знал, сколько бед могут подстроить эти люди простым парням вроде него. Он знал про их ненависть к украинцам, всю жизнь знал. Кто, когда он был совсем маленьким, устроил голод? Кто превратил его страну в кладбище для семи миллионов человек? Кто превратил его соседей в звероподобных существ, питавшихся мышами и крысами? Маленьким мальчиком он повидал все это в своей же деревне, в своей же семье: матерей, которые съели любимого кота до последней жилки; младших сестер, которые отдавались за гнилую картофелину; отцов, которые находили выход в каннибализме. Плач. Крики. Агония. И мертвецы — повсюду. Семь миллионов! Семь миллионов мертвых украинцев! А из-за кого? Кто всему причина?

Совесть? Засуньте себе в задницу вашу совесть!

Или я неправильно понимаю Демьянюка? Покуда он жует жвачку и зевает, пересиживая занудные заседания, у него в голове, может быть, вообще пусто, если не считать слов: «Это был не я», — и ему достаточно этих слов, чтобы отгородиться стеной от прошлого. «Я никого не ненавижу. Даже вас, жиды пархатые, хотя вы мне смерти желаете. Я невиновен. Это был кто-то другой».

А если и вправду это был кто-то другой?

Итак, он здесь. Или нет. Я глазел и глазел — и думал: а если, вопреки всем доказательствам против него, о которых я прочел, его уверения в невиновности — чистая правда? А если все опознавшие его выжившие узники лгут либо ошибаются? А если удостоверение личности охранника концлагеря с его подписью кириллицей, с его фотографией, на которой он молодой и в форме, — и впрямь фальшивка? А если противоречивые показания о его пребывании в немецком плену как раз в те месяцы, когда, согласно свидетельствам обвинения, он находился в Треблинке — запутанные показания, которые он переиначивал практически на каждом допросе, как до, так и после предъявления обвинений, — все же складываются в правдоподобное алиби? А если те заведомо изобличающие его байки, которые он плел с 1945 года, отвечая на вопросы агентств по делам беженцев и миграционных служб — те байки, из-за которых он лишился американского гражданства и был выдворен из США, — каким-то загадочным образом подтверждают не причастность, а невиновность?

Но татуировка на левой подмышке, татуировка, которую нацисты делали своим эсэсовцам, чтобы обозначить группу крови, — разве не свидетельствует она со всей определенностью, что этот человек служил им, а здесь, в этом зале, лжет? Почему, если не из страха перед разоблачением, он тайком пытался свести эту татуировку, когда находился в лагере для перемещенных лиц? Зачем, если не ради сокрытия правды, он подверг себя крайне мучительной процедуре: натирал камнем кожу до крови, ждал, пока рана заживет, а затем царапал камнем снова и снова, пока подмышка не покрылась такими толстыми рубцами, что недвусмысленная татуировка стерлась? «Моя трагическая ошибка, — заявил Демьянюк в суде, — в том, что я не умею как следует думать и как следует отвечать». Глупость — вот единственное, в чем он сознался за одиннадцать лет, прошедших с тех пор, как в Кливленде федеральный прокурор впервые вчинил ему иск, утверждая, что он и есть «Иван Грозный». А за глупость не вешают. Его оболгал КГБ. «Иван Грозный» — это кто-то другой.

Перевод Светланы Силаковой