Бегство из Парижа

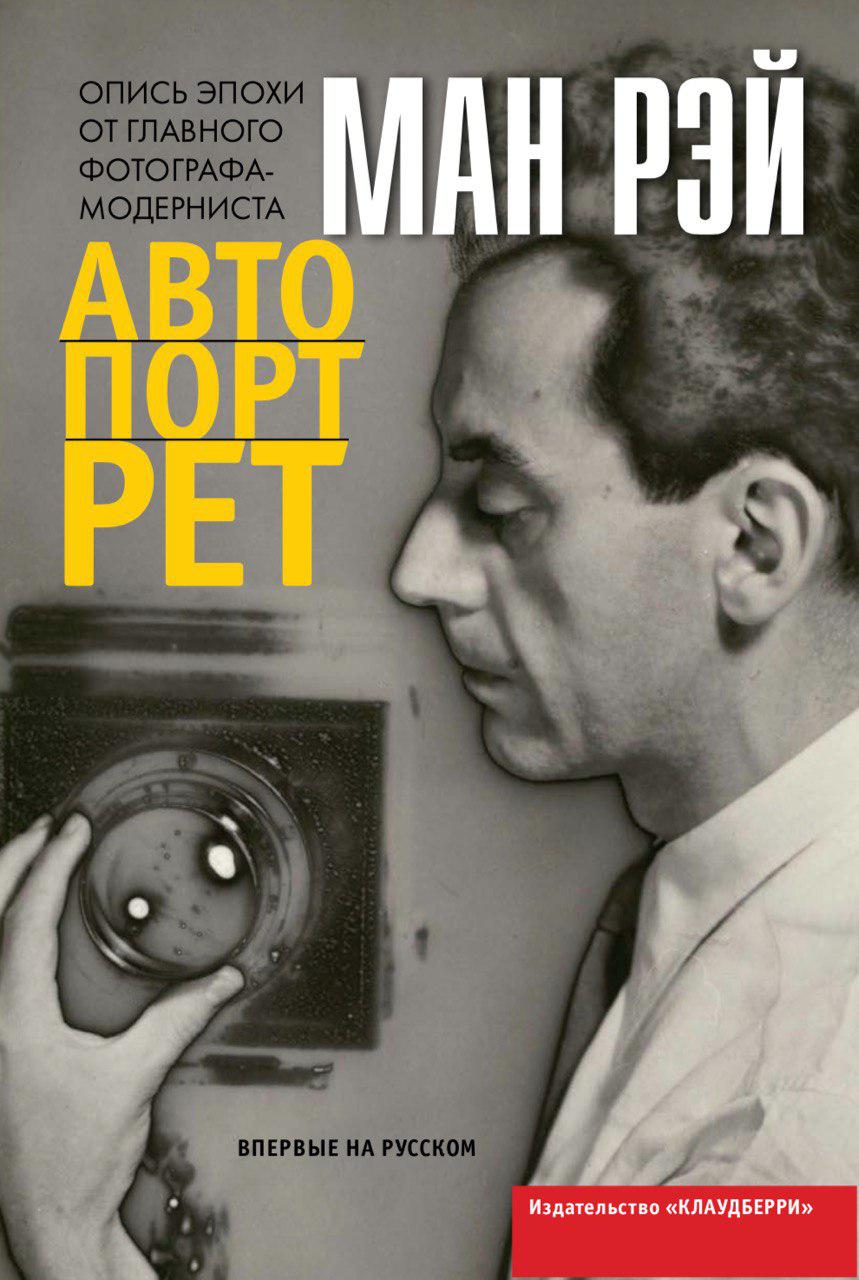

Фрагмент книги Ман Рэя «Автопортрет»

В издательстве «Клаудберри» в начале декабря выходят мемуары одного из самых известных фотографов ХХ столетия Ман Рэя «Автопортрет». Мы публикуем фрагмент книги.

Еще до моего неудавшегося бегства из Парижа в первоклассной гостинице неподалеку от моей студии снимал номер один мой добрый английский знакомый — я несколько раз вспоминал о нем после возвращения и наконец решил сходить проверить, удалось ли ему уехать до начала оккупации. Мне доводилось бывать в этой гостинице не раз и не два: я часто встречался здесь с друзьями и даже был на короткой ноге с портье, который и теперь стоял на своем обычном месте, но уже в новенькой нацистской форме с капитанскими погонами. Он то ли действительно меня не узнал, то ли просто сделал вид. Я помнил, что портье вроде как эльзасец и говорит, хоть и с акцентом, на нескольких языках, сейчас же весь обслуживающий персонал гостиницы стал немецким. Я справился о своем знакомом, не упоминая при этом его национальности, и новоявленный капитан, сверившись со своими записями, ответил, что человек с такой фамилией съехал до начала оккупации. Позднее я убедился в том, что он благополучно вернулся в Англию.

Тем временем я окончательно решился покинуть Париж. Я снова обратился в посольство, где мне сообщили, что я могу запросить у немцев разрешение выехать на поезде в Испанию, откуда смогу добраться до Лиссабона, а там уже сесть на пароход в Нью-Йорк. Явившись в немецкую штаб-квартиру, я предъявил свой паспорт и французские документы, объявил о желании покинуть страну и попросил выдать нам с женой пропуск. Взглянув на мое удостоверение личности, из которого следовало, что я постоянный житель Парижа, офицер спросил, почему я хочу уехать: война закончилась, что мешает мне продолжать жить и работать во Франции, как раньше? Я ответил, что еду в Нью-Йорк как фотограф, меня ждут рабочие проекты. Он не сдавался: сказал, что слышал обо мне, и уверен, что немцы могут обеспечить меня заказами и платить мне как минимум столько же, сколько американцы, а то и больше. Я повторил, что у меня есть контракт и мне нужно ехать. Офицер не стал настаивать и выдал мне пропуск.

На то, чтобы все устроить и разобраться с делами, ушло несколько дней. Я вынул из рам большие картины, свернул их в трубку (именно в таком виде год спустя их и привезет в Америку Мэри Рейнольдс) и вместе с остальными работами отдал на хранение в магазин красок Рене Фуане. Тому же Фуане я выдал доверенность на управление всем моим движимым и недвижимым имуществом, включая дом в Сен-Жермен-ан-Ле, и он обещал присматривать за моими вещами.

Машину я отогнал в гараж у дома в Сен-Жермен-ан-Ле. Гражданским автомобилям запрещено было перемещаться по дорогам, но я привязал к крыше старый матрас, чтобы в случае проверки прикинуться беженцем, возвращающимся домой. В гараже я поднял машину на колодки, чтобы снизить давление на шины, и разрядил аккумулятор, руководствуясь смутным представлением о том, что через несколько месяцев могу и вернуться. Снова окинув дом прощальным взглядом, я запер все двери и спустился по холму к железнодорожной станции, где сел на пригородный поезд в Париж.

Я объяснил Адриенн, что окончательный план действий мы составим уже тогда, когда доберемся до Португалии, но в самую последнюю минуту она объявила вдруг, что остается в Париже, потому что семье нужна ее помощь. Я разозлился было, но, поостыв, рассудил, что, может быть, это и к лучшему, — в конце концов, я понятия не имел, чем обернется в итоге этот мой отъезд. Предыдущая наша попытка бегства хоть и вышла бесплодной, но сошла нам с рук без последствий — кто поручится, что в этот раз мы снова сможем выйти сухими из воды. Пожалуй, Адриенн и правда лучше оставаться в Париже. Я выдал ей несколько чеков, чтобы она могла пользоваться моим банковским счетом. Понимая, что место в моем багаже строго ограничено, я снова обвел студию глазами, будучи не в состоянии решить, что оставить и что забрать с собой, и в конце концов упаковал пару сумок с рэйографиями и какими-то рисунками и акварелями — в общем, теми картинами и фотографиями, которые считал наиболее типичными для себя. Покончив с этим, я беспорядочно побросал в сумку смокинг, несколько самых любимых трубок, лакированные туфли и что-то из постельного белья. Мой поезд к испанской границе отправлялся только вечером, Адриенн в тот день нездоровилось, и она лежала в постели. Я решил пройтись до Монпарнаса, чтобы в последний раз взглянуть на родные места.

Стоял теплый, погожий июльский день, так что террасы кафе были полны: за столиками в основном сидели немецкие солдаты, кое-где среди них попадались француженки и уж совсем редко — местные мужчины. Прогуливаясь взад-вперед по улицам, я встретил скульптора Джакометти. Мы разговорились: он рассказал, как во время массового исхода вышел из Парижа пешком и отправился прямо на юг по запруженным дорогам, как повидал по пути немало горя и страданий — например, обстрелы мирного населения с воздуха, как нынешний вид Парижа удручает его до такой степени, что он собирается вернуться в родную Швейцарию. Я сказал, что тоже уезжаю сегодня на родину. Из очередного кафе нас вдруг окликнули — это оказалась Кики, сидевшая за столиком вместе с подругой. Мы с Джакометти подошли к девушкам и несколько минут обсуждали с ними все происходящее. Кики, как оказалось, и вовсе не покидала Париж, а оставалась здесь все время и видела его достаточно тихую оккупацию как открытого города. Я сказал, что ей повезло. Затем она вдруг развернулась к соседнему столику, за которым сидела девушка в сопровождении немецкого солдата, и громко, используя самую отборную сленговую брань, понятную только французам, принялась ее распекать, спрашивая, не стыдно ли ей сидеть тут с бошем (как французы пренебрежительно называли оккупантов). Девушка, оправдываясь, сказала, что это старый друг, который на протяжении вот уже последних пяти лет каждый год приезжает в Париж, — просто раньше он не облачался при этом в форму.

Мы расстались, заверяя друг друга в том, что скоро обязательно встретимся вновь при более благоприятных обстоятельствах, и я вернулся в студию забрать вещи и окончательно проститься с Адриенн. Она по-прежнему оставалась в постели и отказывалась вставать: провожать меня на станцию было ей не по силам, но она вызвала брата помочь мне с сумками — такси в то время не ходили, так что добираться до вокзала нужно было на автобусе. Я обещал писать и телеграфировать так часто, как только смогу, и посоветовал ей не выходить на улицу без крайней нужды. На станции я предъявил пропуск солдатам, охранявшим ворота, и меня с двумя сумками пропустили внутрь. В поезде я оказался единственным штатским пассажиром среди солдат и с трудом отыскал свободное место в купе, занятом немцами в военной форме. Они взглянули на меня с любопытством, но ни о чем спрашивать не стали – я сам на всякий случай объявил, что я американец, и услышал, как один из солдат заметил, что эти американцы теперь везде, проходу от них нет. Меня так и подмывало ответить: да уж, везде, прямо как фашисты, — но я сумел удержаться, резонно рассудив, что лучше ничем не выдавать, что я понимаю немецкий. Путь до испанской границы был неблизкий, ехать предстояло всю ночь, так что я постарался устроиться поудобнее, насколько это в принципе было возможно: достал книгу и попытался читать, делая вид, что мне нет дела до окружающих. Солдаты всю ночь проспали, подпирая друг друга плечами, я же то проваливался в сон, то снова просыпался. Солнечным утром следующего дня поезд остановился в городке неподалеку от Биаррица. Из окон я увидел на платформе толпы немецких солдат, что меня немало удивило — я-то считал, что это неоккупированная территория. Впрочем, скоро я узнал, что немцы захватили всё атлантическое побережье и строят там укрепления, во-первых, чтобы помешать англичанам вернуть свои позиции, во-вторых, готовясь вторгнуться в Великобританию, как только хорошенько отдохнут от праведных трудов и наберутся сил для следующего броска. Все солдаты сошли на этой станции, оставив меня в абсолютном одиночестве на последние несколько километров, вплоть до приграничного города Андай.

Мы расстались, заверяя друг друга в том, что скоро обязательно встретимся вновь при более благоприятных обстоятельствах, и я вернулся в студию забрать вещи и окончательно проститься с Адриенн. Она по-прежнему оставалась в постели и отказывалась вставать: провожать меня на станцию было ей не по силам, но она вызвала брата помочь мне с сумками — такси в то время не ходили, так что добираться до вокзала нужно было на автобусе. Я обещал писать и телеграфировать так часто, как только смогу, и посоветовал ей не выходить на улицу без крайней нужды. На станции я предъявил пропуск солдатам, охранявшим ворота, и меня с двумя сумками пропустили внутрь. В поезде я оказался единственным штатским пассажиром среди солдат и с трудом отыскал свободное место в купе, занятом немцами в военной форме. Они взглянули на меня с любопытством, но ни о чем спрашивать не стали – я сам на всякий случай объявил, что я американец, и услышал, как один из солдат заметил, что эти американцы теперь везде, проходу от них нет. Меня так и подмывало ответить: да уж, везде, прямо как фашисты, — но я сумел удержаться, резонно рассудив, что лучше ничем не выдавать, что я понимаю немецкий. Путь до испанской границы был неблизкий, ехать предстояло всю ночь, так что я постарался устроиться поудобнее, насколько это в принципе было возможно: достал книгу и попытался читать, делая вид, что мне нет дела до окружающих. Солдаты всю ночь проспали, подпирая друг друга плечами, я же то проваливался в сон, то снова просыпался. Солнечным утром следующего дня поезд остановился в городке неподалеку от Биаррица. Из окон я увидел на платформе толпы немецких солдат, что меня немало удивило — я-то считал, что это неоккупированная территория. Впрочем, скоро я узнал, что немцы захватили всё атлантическое побережье и строят там укрепления, во-первых, чтобы помешать англичанам вернуть свои позиции, во-вторых, готовясь вторгнуться в Великобританию, как только хорошенько отдохнут от праведных трудов и наберутся сил для следующего броска. Все солдаты сошли на этой станции, оставив меня в абсолютном одиночестве на последние несколько километров, вплоть до приграничного города Андай.

Там я снял номер в гостинице, намереваясь выспаться в нормальной постели, прежде чем перейти границу и оказаться в Ируне, откуда уходил испанский поезд на Лиссабон. Гостиница была забита беженцами, следовавшими по тому же маршруту, — граница была закрыта и охранялась с французской стороны немецкими солдатами, а с испанской — войсками Франко, так что перейти ее было невозможно. Целые семьи разбили лагерь прямо на полу в зале ожидания маленького вокзала; представителям властей, казалось, не было до них никакого дела — а может, они действительно ничем не могли помочь. Я побродил немного по городу, пытаясь разобраться в ситуации, после чего, вернувшись к ужину в гостиницу, встретил там композитора Вирджила Томсона, и мы уже вместе принялись ломать головы, соображая, как бы нам перебраться в Испанию. Я неплохо ориентировался в окрестностях Биаррица, поскольку мне доводилось раньше гостить здесь в доме Уилера, и вспомнил теперь коктейльную вечеринку в доме американского консула Роя Макуильямса. Решено было отправиться к нему на следующий же день. В Биарриц мы добрались то ли на автобусе, то ли на трамвае, консул оказался на месте, принял нас радушно и выдал нам письмо на немецком языке для представителей властей в Андае. Он предупредил, что после того, как мы оплатим проезд по железной дороге, мы не сможем ввезти в Испанию иностранную валюту. Помимо французских денег у меня была при себе пара сотен долларов, которые я отдал консулу, — он взамен выписал мне чек на ту же сумму, которую я мог обналичить потом в его нью-йоркском банке.

Вернувшись в Андай, мы нашли носильщика с тележкой и договорились с ним о перевозе нашего багажа через испанскую границу: у Вирджила было четырнадцать сумок, с которыми он бежал из Парижа во время общего исхода и потом кочевал по друзьям на юге Франции, пока окольными путями не добрался до Андая. На мосту между двумя странами нам пришлось остановиться: стоявшего перед нами бельгийца решили обыскать, и это задерживало очередь. У бельгийца было при себе письмо от какого-то высокопоставленного лица, но немцы нащупали что-то подозрительно твердое в швах его пальто — и немудрено, они оказались проложены неоправленными бриллиантами. Солдаты отконвоировали его к близстоящему зданию, после чего вернулись к нашей тележке и оглядели ее с подозрением. Вирджилу велели открыть одну из сумок, в которой оказались ноты: Бетховен, Моцарт, Бах и Брамс. Инспектор одобрительно кивнул головой, отметив, что у Томсона отменный вкус, и махнул рукой, пропуская нашу тележку. В сторону моих сумок никто даже не взглянул, и я горько пожалел о том, что не захватил с собой хотя бы пару любимых объективов.

На испанской стороне дела обстояли уже не столь радужно: солдаты отобрали у нас паспорта, посадили в машину, отвезли к зданию чуть дальше по дороге и ввели в кабинет, где оставили на час. Клерк, держа в руках наши паспорта, долго сверялся с какими-то списками — насколько мы поняли, испанцы хотели удостовериться, что в гражданскую войну 1936 года мы не были связаны с лоялистами. Я припомнил, что как раз в тот год возвращался в Европу после короткого пребывания в Нью-Йорке и среди моих попутчиков на пароходе попадались молодые люди, ехавшие добровольцами воевать против Франко, — «бригада Линкольна», так они, кажется, назывались? Даже Хемингуэй имел к этому какое-то отношение. Как бы там ни было, с нас с Томсоном подозрения были сняты, и мы вновь воссоединились со своим багажом, который все это время поджидал нас на железнодорожной станции. Мы купили билеты, расплатившись французскими франками по грабительскому курсу, — выдавая нам сдачу, кассир указал на маленький черный ящичек, в который собирали деньги на благотворительные нужды, призывая нас опустить их туда, но я сделал жест рукой, указывая на свой рот и давая понять, что собираюсь купить в буфете еды. Мы расплатились с нашим носильщиком и на часть оставшейся сдачи купили бутылку спиртного, нагрев тем самым — хоть немного — испанское правительство.

Ночной переезд в Лиссабон не отличался особым комфортом, но поезд хотя бы не был переполнен, так что мы по меньшей мере могли вытянуться на полках. Прибыв в город на следующий день, я физически ощутил, как на меня нисходит благодать: я был свободен, мне никогда больше не придется смотреть на солдат в этой ужасной серо-зеленой форме. Мы обменяли немногие остававшиеся деньги на португальскую валюту.

Утрамбовав свои сумки в такси, мы попросили шофера отвезти нас в какую-нибудь гостиницу — и оказались в итоге в жуткой дыре, где нам выдали номер с двумя койками. К тому времени мы уже слишком устали, чтобы пытаться что-то изменить, так что просто поужинали в неплохом ресторане, прогулялись по главной улице, напились отличного кофе на террасе кафе, вернулись в номер и улеглись в кровати на съедение вшам. На следующее утро мы переехали в первоклассную гостиницу, полную беженцев со всей Европы, которые, в отличие от нас, выглядели людьми при деньгах, — мы же успели истратить все до копейки.

Обеденный зал был переполнен — более того, в гостинице было столько постояльцев, что обед сервировался в две смены, но на столах все равно царило изобилие: рыба, два мясных блюда на выбор (похоже, это была португальская традиция), ну и, безусловно, вино. Никаких больше ограничений, весь режим суровой экономии остался позади. За обедом я встретил нескольких знакомых: чету Дали, Рене Клера с женой, редактора одного французского журнала, с которым я раньше сотрудничал, — все они намеревались отбыть в Штаты, как только для них найдется место на пароходе.

На следующий день нам предстояло уладить множество формальностей: первым делом надлежало явиться в местную полицию, где нам после проверки документов выдали временные визы и велели являться для контроля каждый день до конца нашего пребывания в Лиссабоне. Затем — посетить американское посольство и зарегистрировать свое прибытие. Потом мы отстояли очередь в пароходстве, чтобы застолбить себе каюту на ближайшем доступном рейсе, — пароходы отплывали в среднем раз в неделю, и я, как американец, имел право на первоочередное предоставление места, в то время как у многих иностранцев в очереди не было необходимых виз, и на оформление их требовалось несколько недель. Наконец, я отправился в банк, сотрудники которого только после предъявления моей чековой книжки из нью-йоркского банка, паспорта и чека, выписанного мне американским консулом в Биаррице, согласились отправить в Нью-Йорк телеграмму за счет получателя с запросом на перевод суммы, которая покрыла бы мое проживание в гостинице и билет на пароход. Вся эта операция потребовала огромной бюрократической волокиты, так что только неделю спустя мне подтвердили, что денежный перевод прошел, — и теперь оставалось только ждать.

Чтобы хоть как-то убить время, мы развлекались как могли: подолгу просиживали на террасах кафе, посещали местный музей и заходили в кабаре, где певцы под гитарный аккомпанемент распевали популярные португальские песни, — ничего испанского я в них не находил, скорее уж мне слышались какие-то русские тона. Однажды вечером мы сходили на музыкальную комедию, которая оказалась сатирой на испанские настроения. Кроме того, рядом был курортный городок, где можно было купаться и играть на деньги. Как-то раз мы попали на ярмарку, где в специальных домиках за прилавками стояли красивые девушки в народных костюмах. Уезжая из Парижа, я успел сунуть в сумку маленькую заряженную цветной пленкой камеру и теперь сделал на нее несколько снимков. Одна из девушек была особенно очаровательна в своем наряде невесты — белом сатиновом платье с белой сатиновой же шляпкой-таблеткой на голове. Она немного говорила по-французски и оставила мне свой адрес, чтобы я мог прислать ей отпечатки. К сожалению, позже на пароходе камеру у меня украли, и, вопреки уверениям стюарда, что она обязательно найдется по прибытии, я так никогда больше ее и не видел. Пожалуй, я даже простил бы вора, оставь он мне хотя бы пленку.

По истечении двух недель моего пребывания в Лиссабоне я получил известие, что для меня есть место на следующем пароходе, отплывавшем через пару дней. Речь шла о грузопассажирском пароходе с каютами одного класса, который, впрочем, рекламировался как крайне удобный для туристов. Я взошел на борт, следуя за носильщиком с моими сумками, и очутился в большом салоне, где весь пол был покрыт матрасами и завален багажом. На матрасах сидели молодые люди — американские студенты, как я понял позднее, возвращавшиеся домой из разных университетов по всей Европе. Носильщик опустил мои сумки у одного из незанятых матрасов, я бросил на него свои пальто и шляпу и вернулся на палубу, чтобы отыскать знакомых. Вскоре появился Томсон и присоединился ко мне, как только сдал все свои многочисленные сумки на хранение в грузовой отсек. Оказалось, что нас определили в салон на матрасы, потому что мы путешествовали в одиночку. Каюты предназначались для пар — например, для Дали и Клеров, которым удалось-таки получить визы. Что ж, подумал я, вернемся к аскезе после короткой португальской передышки.

Ман Рэй. Автопортрет. СПб.: Клаудберри, 2020. Перевод Яны Палеховой Кюст, Эли Новопашенной, Анны Логиновой, Александры Устюжаниной