Архангел превращается в гигантского съедобного краба

Фрагмент книги Юджина Такера «Щупальца длиннее ночи»

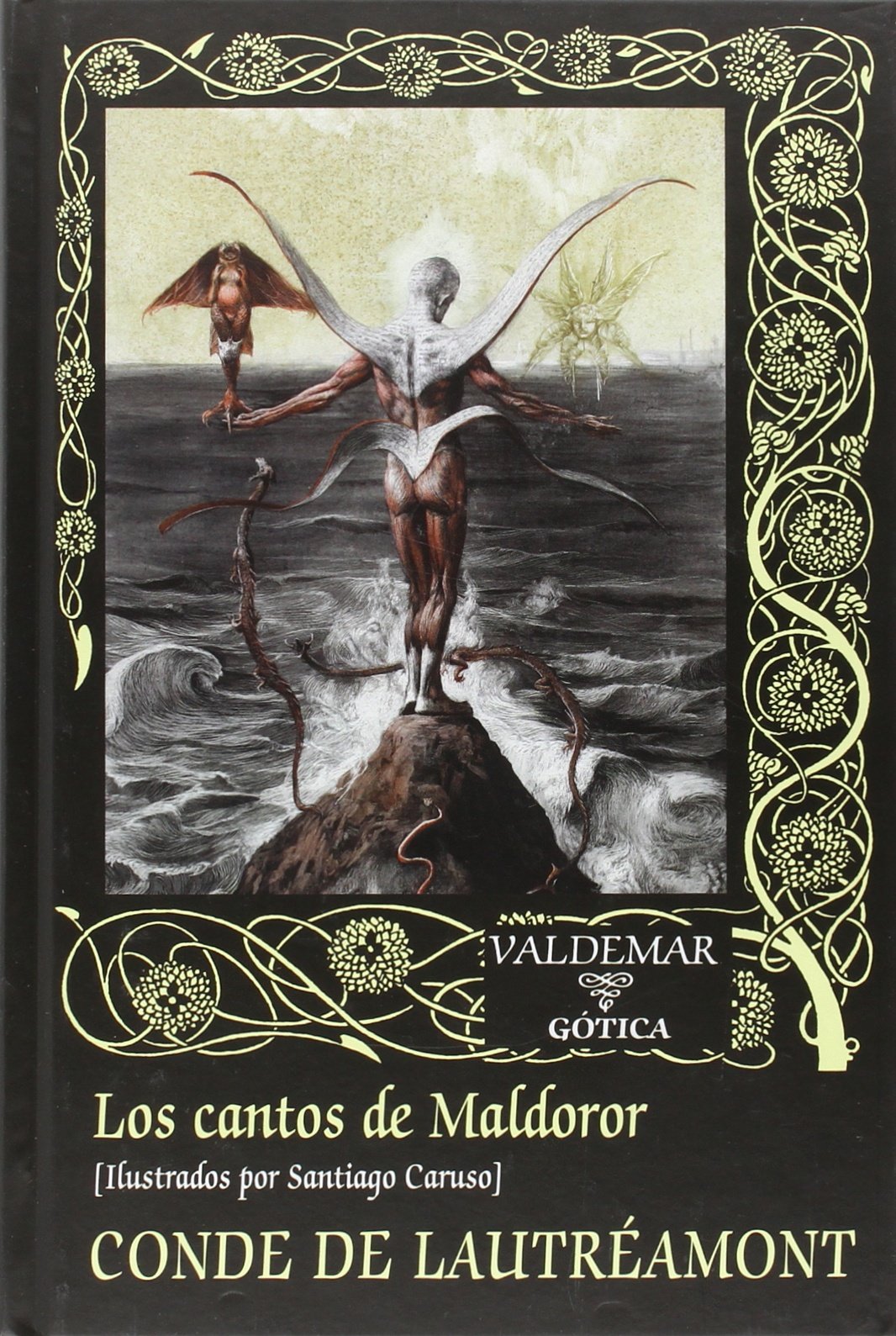

«Песни Мальдорора» предлагают нам связь между животностью и духовностью, «низшими» и «высшими» порядками, оба из которых определенно являются не-человеческими, даже античеловеческими. И через все «Песни Мальдорора», несомненно, проходит сильная антигуманистическая линия, о чем свидетельствует не только насилие, с которым сталкиваются практически все человеческие персонажи, но также и сам бестиарий животных, различных частей животных и животных трансформаций. Люди подвергаются в «Песнях Мальдорора» чудовищным трансформациям, а Лотреамон постоянно выступает против человека во всех его обличьях (включая созданную человеком фантазию о всезнающем Боге). В «Песнях Мальдорора» «бестиарий наших грез пробуждает жизнь, восходящую еще к биологическим глубинам. <...> Каждая из выполняемых человеком функций может создавать особые символы; всякая биологическая ересь способна порождать свои фантомы».

Традиционный философский взгляд на животных часто носит двойственный характер: он либо стремится свести животных к их натуралистическому субстрату, либо возвести их в абстрактное царство потоков и сил. Как ни странно, в философии животных сами животные исчезают в тумане эмпирического наблюдения, эпистемологической классификации и герменевтической потребности в мифе, символе и психологической глубине. Либо животность сводится к животным, либо животное возвышается так, что начинает включать человеческую жизнь; животность либо исключает человека, либо включает. В первом случае — латеральная версия животности — все формы жизни расположены на плане как часть царства животных, каждая из которых имеет разные характеристики. Во втором случае — вертикальная версия животности — все формы жизни расположены согласно иерархии свойств и функций. Однако в обоих случаях общим является философская приверженность метафизике щедрости и расточительности, виталистской онтологии плодовитых форм, которые постоянно размножаются, порождают [новые формы] и изменяются. Животность животных — это приверженность идее первозданной, виталистической щедрости творения и формы. Следовательно, философии животных необходимо допущение, что есть нечто прежде животного, именуемое «жизнью» и связанное в своей основе с порождением и размножением форм. А это и составляет традиционалистский взгляд на животность. Короче говоря, метафизика щедрости выступает в качестве априори животности.

В самой сути блаженства метаморфоза и его мистического опыта находится философская приверженность понятию жизни как порождающей, плодовитой и умножающей формы жизни. Существует метафизика щедрости, которая определяет и обусловливает блаженство метаморфоза, и именно эта виталистическая метафизика также прославляет человека с точки зрения его творческих способностей и романтического обращения к «открытому воображению». Короче говоря, все исполнено щедрости и эта щедрость во благо человека.

В самой сути блаженства метаморфоза и его мистического опыта находится философская приверженность понятию жизни как порождающей, плодовитой и умножающей формы жизни. Существует метафизика щедрости, которая определяет и обусловливает блаженство метаморфоза, и именно эта виталистическая метафизика также прославляет человека с точки зрения его творческих способностей и романтического обращения к «открытому воображению». Короче говоря, все исполнено щедрости и эта щедрость во благо человека.

Если это так, то мы можем спросить, есть ли в «Песнях Мальдорора» животность, которая является не виталистическим щедрым блаженством метаморфоза, а полной его противоположностью: животность, которая является отрицанием жизни, изъятием форм, ликвидацией и разложением формы, опустошением всякой формы — короче говоря, животность, которая принимает мистицизм как разложение формы. Существует ли животность отсутствия, отдаленности, смутности — своего рода темная животность? Если да, то значит надо сосредоточить внимание на тех моментах в «Песнях Мальдорора», когда животность перестает быть непосредственной, но не становится отсутствующей, — моментах, когда животность пребывает в своей недоступности. Животность в «Песнях Мальдорора» не является непрерывным размножением форм; животность постоянно ускользает, одиночное животное теряет свою форму и становится роем животных, который в свою очередь распадается и становится неотличимым от [химических] элементов и самой атмосферы, а все это так же легко рассеивается в намеки и смутные идеи, которые обретаются в тексте «Песен Мальдорора».

В таком случае, возможно, что в «Песнях Мальдорора» присутствует не столько мистический опыт, сколько мистическая аномалия, животный регресс духовных мистических высот, прерывание божественного блаженства «зубом и когтем», мистицизм, который заканчивается не полнотой блаженства метаморфозы, а другим типом блаженства, готическим блаженством потери всякой формы — и в особенности человеческой формы. Такое готическое блаженство требует онтологии, основанной не на утверждении и щедрости, а, напротив, на отрицании и разложении, короче говоря, требует негативной теологии. В этом смысле «Песни Мальдорора» — это не столько энергичное блаженство метаморфозы, сколько нескончаемая поэзия отрицания. Мистик VI века Дионисий Ареопагит выражает эту противоположность между утвердительной (катафатической) и отрицательной (апофатической) формой мистики следующим образом:

И полагаю, что при славословии Сверхъестественного отрицательные суждения предпочтительнее положительных, поскольку утверждая что-либо о Нем, мы тем самым от самых высших свойств Его постепенно нисходим к познанию самых низших, тогда как отрицая мы восходим от самых низших к познанию самых изначальных; таким образом, мы отказываемся от всего сущего ради полного ведения того неведения, которое сокрыто во всем сущем от всех, кто хотел бы познать его, и ради созерцания того сверхъестественного Мрака, который сокрыт во всем сущем от тех, кто хотел бы узреть его.

Отрицание в этой разновидности мистицизма является не привативным и не субстрактивным, а контрадикторным — отрицанием, которое фактически является суперлативным именно потому, что оно обозначает горизонт человеческого знания. Это отрицание включает в себя стирание, уничтожение, отказ (apo- ) от рационального дискурса и мышления (phanai). Если воспользоваться терминологией апофатической традиции отрицания в мистицизме, мы могли бы назвать это «апофатической животностью».

В «Песнях Мальдорора» апофатическая животность имеет два аспекта, оба из которых связаны с отрицанием формы. С одной стороны, происходит анаморфоз, примером которого являются многие химеры, монстры и гибриды, населяющие «Песни Мальдорора». Фрагмент из песни IV иллюстрирует двойной процесс создания и разрушения формы, который является частью апофатики «Песен Мальдорора»:

На мне короста грязи. Меня заели вши. Свиньи блюют при взгляде на меня. Кожа моя поражена проказою и покрыта струпьями; она лопается и гноится. Не касается ее влага речная, не орошает ее влага небесная. На темени моем, словно на навозной куче, выросла купа огромных зонтичных грибов на мощных цветоножках. Четыре столетия восседаю я в полной неподвижности на давно утратившем первоначальный вид сидении. Ноги мои пустили корни в землю, полуодеревеневшая плоть по пояс превратилась в некое подобие кишащего гнусными насекомыми ствола. Но сердце еще бьется. А как бы могло оно биться, если бы гниющий и смердящий труп мой (не смею называть его телом) не служил ему обильною пищей! Под левою мышцей обосновались жабы и, ворочаясь, щекочут меня. Смотрите, как бы одна из них не выскочила да не забралась вам в ухо: она примется скоблить ртом его внутренность, пока не проникнет в мозг. Под правою мышцей живет хамелеон, что вечно охотится на жаб, дабы не умереть с голоду: какая же божья тварь не хочет жить! Если же ни одной из сторон не удается обойти другую, они расходятся полюбовно и высасывают нежный жирок из моих боков, к чему я давно уж привык. Мерзкая гадюка пожрала мой мужской член и заняла его место: по вине этой гадины я стал евнухом. О, когда бы я мог защищаться руками, но они отсохли, если вообще не превратились в сучья. Во всяком случае одно бесспорно: ток алой крови в них остановился. Два маленьких, хотя достигших зрелости, ежа выпотрошили мои яички: содержимое швырнули псу, каковому подаянию он был весьма рад, а кожаные мешочки старательно промыли и приспособили под жилье. В прямой кишке устроился краб; ободренный моим оцепенением, он охраняет проход клешнями и причиняет мне отчаянную боль! Пара медуз пересекла моря и океаны: пленительная надежда влекла их, — надежда, в которой они не обманулись. Их взгляд приковывали две мясистые половинки, из коих состоит человеческий зад, и вот, приникнув к сим округлостям и вжавшись, они расплющили их так, что, где прежде была упругая плоть, стала мразь и слизь, два равновеликих, равноцветных и равномерзких кома. О позвоночнике же лучше и не упоминать — его заменяет меч.

В этом лишенном нарративности фрагменте нам представлена чудовищная версия не только естественного тела, но и тела политического. Изображенное в нем тело сразу же распадается и, как может показаться, готово развалиться на куски; тем не менее оно остается зафиксированным на своем месте, застывшим, окаменевшим. В анаморфозе виден разрыв отношений части и целого в пользу игры между частями, а также между целым и целым. Анаморфоз может иметь место в пространстве — как в приведенной выше цитате, — или во времени, как в заключительной песне, где архангел превращается в гигантского съедобного краба, а затем в рыбий хвост с птичьими крыльями и т. д. Анаморфоз функционирует по оси человеческое/животное; способ его действия — это распад и разложение.

В этом лишенном нарративности фрагменте нам представлена чудовищная версия не только естественного тела, но и тела политического. Изображенное в нем тело сразу же распадается и, как может показаться, готово развалиться на куски; тем не менее оно остается зафиксированным на своем месте, застывшим, окаменевшим. В анаморфозе виден разрыв отношений части и целого в пользу игры между частями, а также между целым и целым. Анаморфоз может иметь место в пространстве — как в приведенной выше цитате, — или во времени, как в заключительной песне, где архангел превращается в гигантского съедобного краба, а затем в рыбий хвост с птичьими крыльями и т. д. Анаморфоз функционирует по оси человеческое/животное; способ его действия — это распад и разложение.

Помимо анаморфоза, есть также аморфоз, примером которого в «Песнях Мальдорора» являются многочисленные случаи бесформенности. В этих случаях бесформенная животность не обязательно связана с реальными животными. В то время как анаморфоз имеет преимущественно метаморфический характер, характер аморфоза преимущественно морфологический, имеющий дело с пределами формы и бесформенности. Пример этому дан в песне V, которая, что любопытно, становится размышлением о поэтике самого текста:

Не сетуй на меня, читатель, коль скоро моя проза не пришлась тебе по вкусу. Признай за моими идеями, по крайней мере, оригинальность. Ты человек почтенный, и все, что ты говоришь, несомненно, правда, но только не вся. А полуправда всегда порождает множество ошибок и заблуждений! У скворцов особая манера летать, их стаи летят в строгом порядке, словно хорошо обученные солдаты, с завидной точностью выполняющие приказы полководца. Скворцы послушны инстинкту, это он велит им все время стремиться к центру стаи, меж тем как ускорение полета постоянно отбрасывает их в сторону, и в результате все это птичье множество, объединенное общей тягой к определенной точке, бесконечно и беспорядочно кружась и сталкиваясь друг с другом, образует нечто подобное клубящемуся вихрю, который, хотя и не имеет общей направляющей, все же явственно вращается вокруг своей оси, каковое впечатление достигается благодаря вращению отдельных фрагментов, причем центральная часть этого клубка хотя и постоянно увеличивается в размерах, но сдерживается противоборством прилегающих витков спирали и остается самой плотной сравнительно с другими слоями частью стаи, они же в свою очередь тем плотнее, чем ближе к середине.

Однако же столь диковинное коловращение ничуть не мешает скворцам на диво быстро продвигаться в податливом эфире, приближаясь с каждою секундой к концу утомительных странствий, к цели долгого паломничества. Так не смущайся же, читатель, странною манерой, в которой сложены мои строфы, сколь бы ни были они эксцентричны, незыблемой основой их остается поэтический лад, на который настроена моя душа.

В отличие от других примеров животности с их нескончаемыми биологическими смешениями и гибридами, здесь мы видим обширный фрагмент, посвященный одному единственному явлению — роению, которое одновременно и жестко организовано, и тем не менее бесформенно и хаотично. Этот фрагмент сам заимствован из «Энциклопедии естественной истории», что делает акт чтения двусмысленным, поскольку текст оказывается слиянием научного описания и художественного сравнения. В аморфозе форма доведена до предела, становясь либо отсутствием всякой формы (опорожнением любой формы), либо абсолютной формой (поглощением всех возможных форм). В «Песнях Мальдорора» примеры такой бесформенности могут существовать внутри одного и того же тела (как в морфологиях «Песен Мальдорора» персонаж может быть стаей собак, а затем миазмом) или же пронизывать все, проникая во множество тел (например, стаю птиц, крысиную орду, рой летающих кальмаров). Аморфоз функционирует по оси человеческое/божественное; способ его действия — это рассеивание и растворение.

«Песни Мальдорора» — аномальный текст, переполненный животными всех видов. Но этот текст также связан и с животностью, которая не сводима к отдельным животным. Этот вывод можно сделать на основе частных трансгрессий натуралистической и нарративной формы, которые совершаются в тексте. Главный вопрос: о чем говорит текст «Песен Мальдорора»? О производстве форм или об утрате формы? На какую животность указывает текст: которая приводится в движение виталистической щедростью жизни или ее апофатическим рассеянием?

Следовательно, у нас есть две версии вопроса, касающегося взаимопересечения животного и духовного. С одной стороны, мы имеем блаженство метаморфоза. Эта точка зрения основана на философской предпосылке, согласно которой метафизика виталистической щедрости служит основой для плодовитого, умножающегося сотворения форм жизни, — блаженству метаморфоза, которое в конечном счете признается столь же духовным, сколь и животным. Блаженство метаморфоза дает нам латеральную животность и вертикальную человечность, причем первую мы имеем благодаря множеству представленных в тексте форм жизни, которые достигают своей высшей точки в поэтической способности человека. Для блаженства метаморфоза животность является непосредственным утверждением жизни.

В противоположность этому мы представили еще одну версию, которая делает акцент на неизбежном антигуманизме, который энергично подталкивает «Песни Мальдорора» к атаке на Бога и человека. С этой точки зрения «Песни Мальдорора» — это текст, который восстает против человека и против «жизни» (поскольку жизнь является привилегированным предназначением, которое люди преподнесли себе от имени других существ). Разделяя аристотелевскую очарованность формами жизни, Лотреамон в то же самое время выступает против Аристотеля, который нуждается в выявлении первоначала жизни, которое, согласно метафизической необходимости, способно принуждать различные формы принимать конкретные очертания. Вместе с Лотреамоном мы переходим от четко оформленной жизни (например, жизни согласно биологической классификации) через формирующую жизнь (метафизика щедрости, блаженство метаморфоза) в ненадежную теневую область готического режима, где форма и формирование неотделимы от де-формирования и расформирования. Если это и является «мистическим», то именно в том апофатическом регистре, который обобщен в исследовании Алена Пари:

Лотреамон оплакивает человеческую форму сознания, которая двойственна и сознает эту двойственность, которая есть сознание разделенности себя и мира, а также внутри самого себя... Согласно Лотреамону, Бог часто представляет такую инаковость, которая сплавляет и сознание, и отрыв сознания от самого себя... Именно так нужно понимать с самого начала провозглашаемую в «Песнях Мальдорора» ненависть к Богу, а не в традиционном смысле как проблему добра и зла... У Лотреамона присутствует мистицизм ненависти. Ненависть — это пропедевтика божественного и того, что находится за пределами человека.

Согласно прочтению Башляра, животность «Песен Мальдорора» заключается в «блаженстве метаморфоза», концепции животности, которая является соединением непосредственности жизни с техникой формы. Апеллируя к «открытому воображению» Башляр видит в «Песнях Мальдорора» разновидность героической поэзии, пример модернистского императива поиска и открытия нового как самоцели. Однако это ведет к недооценке центрального значения готического в «Песнях Мальдорора», присутствующего и в его стилистике, и в его литературном контексте. В этом готическом режиме жизнь существует только в той мере, в которой она постоянно перестает существовать: расточительность форм существует только в том случае, если они распадаются, разлагаются или дезинтегрируются. В готическом режиме животность — это форма жизни, которая растет за счет разложения, которая возводится на руинах и которая значительна в собственной ничтойности. Короче говоря, «Песни Мальдорора» относятся к жанру не героической, а трагической поэзии.

«Песни Мальдорора» — это трагический тип поэзии, поскольку они утверждают, что в мире слишком много форм. И, как наглядно показывают откровенные сюрреалистические сцены, в мире слишком много жизни (и нет ни одной формы без жизни). «Песни Мальдорора» пытаются выполнить невыполнимую задачу, которая заключается в том, чтобы непрестанно производить рас-формирование любых форм и прежде всего самой изношенной из форм — формы человека. Несмотря на многочисленные инвективы в адрес Бога и многочисленные абсурдистские описания животных, вызов, который бросают «Песни Мальдорора», направлен не против религии или науки. Подлинный вызов «Песен Мальдорора» звучит так: какова самая подходящая форма для античеловеческого? Но ответить на этот вызов «Песни Мальдорора» могут, лишь предложив еще одну форму; поэтому их поэтика готической мизантропии должна забраться в чужую раковину или занять оболочку уже существующих форм и литературы, и жизни.

В конце своего исследования Башляр задается вопросом, как такой текст как «Песни Мальдорора» может повлиять не только на литературу и поэзию, но и на поэтику в целом. Это заставляет его выдвинуть хотя и громоздкий, но выразительный термин «не-лотреамонизм»:

Но дюкассовы метаморфозы имеют то несомненное преимущество, что дают толчок направлению в поэзии, которое иначе просто погибает, оставаясь на этапе описания. Теперь, на наш взгляд, следует воспользоваться той жизнью, которая доведена до возможности метаморфозы, чтобы перейти к не-лотреамонизму, долженствующему, во всяком случае, вывести нас за рамки «Песней Мальдорора». Мы будем пользоваться термином «не-лотреамонизм» в том же, в каком говорим о неевклидововой геометрии, обобщающей евклидову.

Обращение Башляра к не-лотреамонизму напоминает о «не-философии» Франсуа Ларюэля, который также сравнивает ее с неевклидовой геометрией. Для Ларюэля не-философия не является ни антифилософией, ни метафилософией. Изначально он рассматривает философию как сырье и на нем демонстрирует как «философское решение» структурирует отделение философии от теологии, математики и поэзии, а также проводит внутреннее разграничение на фундаментальную философию (метафизику и онтологию) и региональные философии (философия религии, политическая философия, философия науки). Философское решение — является необходимым самопозиционированием философии, основанием ее объяснительной мощи. Как утверждает Ларюэль, «философия строится в соответствии с более высоким, чем Разум, принципом — принципом достаточной философии. Последний выражает абсолютную автономию философии, ее сущность как самопозицинирование (установление) / дарение / называние / принятие решения / обоснование». Не-философия должна рассматривать те аспекты философии, которые сама философия не может исследовать, не становясь чем-то другим (логикой, наукой, поэтикой).

Если мы интерпретируем тезис Башляра о не-лотреамонизме или не-литературе именно таким образом, тогда вопрос будет заключаться в следующем: являются ли «Песни Мальдорора» произведением не-литературы в том смысле, что они усложняют поэтику с ее балансом формы и содержания и литературу с ее репрезентативностью и герменевтической глубиной? Это возвращает нас к первоначальным комментариям о животности в «Песнях Мальдорора» — животности в тексте и тексте как животности. «Песни Мальдорора» являются не-литературой, потому что в каждой фразе они ставят под вопрос «литературное решение» о том, что литература одновременно и отделена и погружена в то, что она описывает. «Песни Мальдорора» нацелены и на человека как такового, но также и на культурологическое понятие человека как порождения литературы, форму жизни, подлежащую отражению, репрезентации и осмыслению.

Но, как напоминает Жиль Делез, литература неразрывно связана с жизнью. Однако здесь имеется в виду не обыденное понимание, согласно которому литература представляет жизнь, придавая форму материи. Как утверждает Делез, «писать — не обязательно навязывать форму (выражения) материи пережитого». Потому что литература не только трансформирует, но и сама трансформируется: «Писать — это дело становления, которое никогда не завершено и все время в состоянии делания... Это процесс, то есть переход Жизни, идущей через обживаемое и прожитое». Если это так, если литература и жизнь связаны не как форма и материя, а как взаимно деформирующая и расформирующая деятельность, то какие следствия можно вывести из «не-лотреамонизма», или «не-литературы»? Может показаться, что любой не-лотреамонизм, или не-литература, порождает возможность не-жизни, то есть жизни, которую невозможно прожить, или, лучше сказать, можно «прожить-без-жизни». Намек на это можно найти у Башляра: «Собственно, мы можем использовать „Песни Мальдорора“ в качестве исходной точки для попытки понять, что же такое произведение, в каком-то смысле вырвавшееся из обычной жизни и принявшее иную жизнь, которую можно было бы обозначить с помощью неологизма-противоречия „жизнь, не приспособленная для жизни“». Башляр, как и Делез, также выступает за не-репрезентирующее понятие литературы, понятие литературы, которое само по себе является проявлением чего-то имманентного как литературе, так и жизни. Но это также подталкивает обоих мыслителей к метафизике щедрости, виталистической приверженности динамическим изменениям и постоянному становлению.

Как бы то ни было, связь литературы с жизнью является единственным заветом, данным человечеству в ходе его исключительного происхождения. К кому обращена литература и ее связь с жизнью, если не к конкретной человеческой жизни, способной определять, что есть жизнь, а что есть литература? Это одна из главных проблем, выдвинутых «Песнями Мальдорора». Странный тезис о не-литературе, литературе, не предназначенной для людей, как представляется, требует появления не-жизни, или жизни, которая не является ни простым жизненным опытом человека, ни опытом наук о жизни. «Песни Мальдорора» во всех отношениях представляют собой текст, направленный против человека, даже в своей литературной форме.

В «Песнях Мальдорора» возможно все, позволены любые гибридизации, все формы существуют только для того, чтобы быть де-формированными и ре-формированными. Тератология с ее склонностью к агрессивному, спонтанному созданию новых форм становится нормой. В этом смысле «Песни Мальдорора» бросают вызов закону достаточного основания, моральному и богословскому принципу, утверждающему, что мир имеет правильную форму и что существующая форма мира одновременно является и необходимой. Животность «Песен Мальдорора» бросает поистине философский вызов — текстуально он проявляется самыми разными приемами (через заимствования, текстовый коллаж, неожиданные сопоставления), но все эти приемы в действительности являются отрицаниями, отрицанием тел в тексте и самоотрицанием тела самого текста, когда нарративная связность уступает место обрывкам сюрреалистических образов и повествовательных фрагментов. «Песни Мальдорора» являются в некотором роде самым «готическим» текстом, потому что они доводят готическую логику распада и разложения до крайней точки, где сам текст начинает рассыпаться под своими антигуманными отрицаниями, своими отрицаниями всякой формы — в том числе и литературной формы. В качестве книги «Песни Мальдорора» превращают себя в руины.

Перевод с англ. Андрея Иванова