Анатомия и физиология двуглавого орла

Фрагмент нового романа Ксении Букши

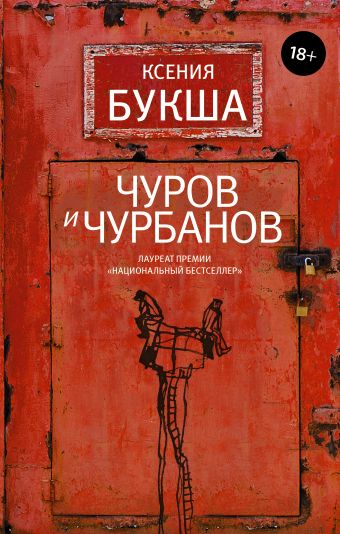

В «Редакции Елены Шубиной» выходит новая книга лауреата «Нацбеста» Ксении Букши. Это очень питерский по атмосфере, смешной, и в то же время серьезный роман «Чуров и Чурбанов», главный герой которого внезапно обнаруживает, что у него есть двойник — это его бывший одноклассник и весьма подозрительный тип.

Студенты-медики называли Гербариум или Оранжерея: полуразрушенный стеклянный амбар, поверху с галерейкой, в которой разруха и мороз вынесли все стекла и куда сквозь щели заметал снежный огонь. Амбар был полон инея, пыли, трухи. От верхних сугробов трещал ржавый костяк крыши. Лифт, ведущий на галерею, повис где-то сбоку гнилым, засохшим на черенке плодом. Здесь читал профессор Ендриков, и читал хорошо. Студенты-медики, те, что добрались сюда сквозь восемь более или менее занесенных сугробами дворов, — дворы то выметенные, вылизанные, озаренные сине-оранжевыми лампами, и там еще остались пациенты, — то черные, провалившиеся, где только тропку видно в молочном скрипучем снегу, — так вот, эти самые студенты, пройдя километр вглубь институтского квартала, сидели все в пальто, шубах и куртках, под верхней одеждой в свитерах, многие в варежках и шапках. Освещение здесь — прожектор снаружи, направленный сквозь крышу вниз, говорят, сам Сорос поставил, лично лазил. Древние парты Гербариума высились выщербленные, в древесно-чернильных прожилках, с лунами выемок для чернильниц. Амфитеатр подступал к самому стеклянному потолку. Чуров сидел как раз там, почти на галерее, и в плохую погоду ему прописывали дробных капель за шиворот, а сейчас он не мокнул — все насухо замерзло, и только когда морозный ветер делал «др-рынь» по стеклам над ним, то Чурову казалось, что на Гербариум сел тяжелый, яростный красный петух и начал своим крепким клювом долбить куда ни попадя — и вот-вот долбанет либо ему, Чурову, в темя, либо его соседке Агнессе (Аги) прямо по меховой шапке.

Народ набрался, а Ендрикова все не было. Он частенько опаздывал. В Гербариуме стоял ровный сонный гул. Чуров все пытался растереть шариковый стержень, катая его между ладонями, дышал на него, готовясь записывать. Вдруг гул резко умолк. Беглый взгляд на доску, висящую в торце, среди трещин краски, густо смазанной побелкой и снова полуосыпавшейся, — и Чуров понял, что у доски-то не Ендриков, а коллега Чурбанов, в свитере и пиджаке, встрепанный, без никакой шапки. В руках у Чурбанова был мелок, и он увлеченно изображал на доске что-то смешное.

Народ набрался, а Ендрикова все не было. Он частенько опаздывал. В Гербариуме стоял ровный сонный гул. Чуров все пытался растереть шариковый стержень, катая его между ладонями, дышал на него, готовясь записывать. Вдруг гул резко умолк. Беглый взгляд на доску, висящую в торце, среди трещин краски, густо смазанной побелкой и снова полуосыпавшейся, — и Чуров понял, что у доски-то не Ендриков, а коллега Чурбанов, в свитере и пиджаке, встрепанный, без никакой шапки. В руках у Чурбанова был мелок, и он увлеченно изображал на доске что-то смешное.

— Дашь конспект по патану? — спросила Аги, поправляя заиндевевшую шапку над каплями пота в бровях. Аги было жарко внутри, а снаружи она подмерзала. — Я не успеваю за ним писать. У тебя такие крутые конспекты.

— Нормальные, — нехотя ответил Чуров. Все знали, что у Чурова лучшие конспекты на потоке. Чуровским вытянутым, аккуратным, чуть закругленным почерком без наклона.

— Кхех, кхех! — возгласил Чурбанов громко и постучал по кафедре на манер Ендрикова. — Тема нашей сегодняшней лекции... Тише, господа! — Тема на-шей сегодняшней лекции «Анатомия и физиология двуглавого орла, изображенного на гербе Российской Федерации».

По залу пронеслось легкое ржание, как на концертах комиков.

— Физиологическая структура тела двуглавого орла, — начал свою лекцию Чурбанов, постукивая мелом по небрежному контуру герба на доске, вроде того абриса, который делают в известных печальных случаях следователи и судмедэксперты, — полна все-воз-можных уникальных, кхех, адаптаций, которые можно назвать выражением компенсаторных возможностей. Двуглавый орел — конечно, тии... -пичнейший случай дикефализма, при котором, как вы знаете, имеется сращение в области туловища, голов же две или, в ред-чайших случаях, даже ТРИ!

Тут Чурбанов возвысил голос и перешел на пару секунд от ендриковского тона к передаче «Шок, сенсация» на Первом канале, на что Гербариум истерически разгоготался.

— Но спросим себя! — Чурбанов постучал мелом по доске, унимая студентов. — Спросим себя: сей дикефал дибрахиус или, лучше сказать, диптериус, имеющий две головы и два крыла, — каким образом он ухитряется так хорошо социально функционировать и оставаться таким адаптивным, таким, я бы сказал, скомпенсированным и столь долгие годы быть на плаву... то есть, я хотел сказать, в полете? Ведь нет никакого сомнения, что наш орел — орел наш! — Чурбанов хлопнул по доске ладонью и вышиб из нее тучу мела, замахал рукой у лица и притворно раскашлялся, — да нет, непритворно, простужен в хлам, да еще и с бодуна. — ...Что орел наш ле-та-ает, да еще и как! Для обеспечения дыхания в полете у нашего орла-дикефала не просто сердце, — нет, он снабжен природой или, может быть, историей уникальным восьмикамерным органом, который позволяет дважды разделить отработанную кровь и кровь, насыщенную кислородом. Подчеркиваю, в отличие от млекопитающих, у нашего двуглавого орла, как и у его одноголовых — кхех-х! — коллег, сохранилась правая дуга аорты, дикефалия же делает происходящее особенно пикантным, так как эта правая дуга должна в каком-то месте разделяться опять-таки надвое...

Слушали уже меньше, Чурбанов умел увлечь, но не умел держать аудиторию. Притом и холодно, спать охота, позавтракать хочется, и кое-кто нетерпеливый уже достал бутерброды, обернутые в салфетку, или просто куски белой булки, и термос (у кого есть). Ничего нет у Чурова, но в кармане, среди трухи и тлена, завалялась желто-зеленая эвкалиптовая конфетка, вся примерзшая к фантику. Чуров рассеянно попытался отодрать от нее хотя бы часть бумажки, но потом ему надоело, и он отправил ее в рот как была. Тут же расцвел на языке эвкалипт, взошло невидимое яркое солнце.

Сверху же и с боков темнотища давила на Гербариум, мороз был такой, что в трупарне коченели господа, пре(до)ставившиеся студентам для вскрытия, а над крышами в луче прожектора плясал и вился снежный прах. Полуживой город вставал, во тьме колотил по будильникам.

— Пищеварение двуглавого орла происходит быстро и энергично, — ораторствовал между тем Чурбанов. — Наш герой может своими двумя клювами растерзать за свою жизнь не менее ста сорока миллионов... простите, килограммов живой массы... Не мешает ли дикефалия охотиться на живую снедь и не делает ли она орла поневоле падальщиком? Что ж, вопрос спорный! Ученые пришли к выводу, что рабочей головой является голова прежде всего западная, восточная же кормится только остатками уже умершей добычи.

— Про перья что скажешь? — подал голос приятель Чурбанова Морозов, который, вероятно благодаря своей фамилии, нормально чувствовал себя при минус четырех в помещении. — Линяет или нет?

— А-хотно ат-вечу на ваш вопрос, — слегка согнулся Чурбанов, даже слегка и переигрывая в Ендрикова, — орел наш линяет непрерывно, круглогодично. Некоторые особи успевают сменить за год до пяти комплектов оперения... Перья, уважаемые господа, есть превосходный летный фю-зе-ляж нашего сегодняшнего экземпляра... Его воздухоплавательные характеристики — шедевр отечественных оборонных технологий. Каждое перо двуглавца обладает набором доселе не разгаданных свойств, вплоть до того, что внутри трубочки данного пера, как показал опыт, находится смесь газов, делающая орла легче, а сама ость пера выделяет, да бу-дет вам из-вестно, специальную смазку, снижающую трение и увеличивающую скорость... Эргономичность двуглавого орла такова, что он может, в случае необходимости, развернуться в воздухе на полной скорости, совершив бочкообразный поворот... Что же касается нейрофизиологии...

Чурбанов сделал паузу и как будто забыл про собравшихся студентов, как и они про него уже давно, почти все, кроме Чурова.

— Что касается мозга, то давним спором ученых... следует считать... — не является ли мнимая дикефалия на самом деле лишь примитивным расщеплением, которое путем контрпроекции орел навязывает и нам, его наблюдателям? Быть может, на деле голова только одна, но орлу кажется — и он внушает свою галлюцинацию нам, — что голов две? На деле же просто орел болен, он болен шизофренией, но умело диссимулирует недуг, заставляя нас думать, что дело в некой анатомической детали, которая на самом деле ат-сутствует. Или же, как считает группа австралийских ученых, заснявших поведение орла на сверхчувствительную кинопленку, орел просто настолько быстро вертит головой туда-сюда в невротических колебаниях — куда податься? — что почти ни один из наших современных приборов пока не может уловить эти движения его мускулатуры? В таком случае мы могли бы назвать нашего орла орлом Буридановым, находящимся в вечных сомнениях амбивалентности. И имеет ли тогда значение, что такое, в сущности, его дикефализм, — глубокий ли он невротик, шизофреник, или же он воистину двуглав? Ведь результат один и тот же... Да и что такое, вообще говоря, реальность? — Чурбанов возвысил голос, вернее попытался возвысить, и снова раскашлялся. — Что есть, господа, так называемая ре-альность? — Следует ли учитывать в своих представлениях секундное состояние объекта, его поведение в течение времени наблюдения — или же его, так сказать, поведение в вечности, которое никакими наблюдениями невозможно зафиксировать? Если речь о последнем сказанном, — то двуглавый орел есть, конечно, феномен не всецело физиологии, анатомии или даже психиатрии, — но...

Гул вдруг поднялся снова, Чуров поневоле разлепил глаза: в дверях давно уже стоял припухший Ендриков со своей огромной дамской сумкой через плечо.

Чурбанов, бросив «спасибо за внимание!», сбежал с кафедры и, сложившись втрое, разместился за первой партой. Сунул руку Морозову. Ежась, запихнул руки в карманы и застыл.

Ендриков взлез на кафедру, мельком глянув на пыльный абрис орла, взъерошил волосы под шапкой, раскрыл методичку и голосом, чрезвычайно похожим на голос Чурбанова, но чуть менее карикатурным, продолжил:

— И-та-а-ак... На прошлой лекции мы остановились... н-на-а-а...

Чурбанов, усевшись, немедленно ощутил, как оседают внутри взболтанные частицы и как — всегда именно так — в неподвижности и молчании наваливается на него скука, тощища, угроза даже. Так бывало и в школе, так бывало везде. Неподвижности, бездеятельности совсем не выносил Чурбанов, ему было нужно, чтобы ноги ходили, нужно было разговаривать, что-то непрерывно предпринимать, потому что как только ты останавливаешься, тебя настигает как будто какой-то руин. Это был такой робот в какой-то фантастической повести, он преследовал человека медленно, но неуклонно. Чурбанов даже придумал игру про этого руина: вОда должен был преследовать других учеников пешком, и из-за узкого коридора это ему удавалось; кого вОда салил, тот сам превращался в руина, и вот в конце стая таких руинов с остекленелыми глазами шла за Чурбановым, а он несся по тусклому коридору, к концу, и там стоял, понимая, что теперь уже он не проскочит, — и только звонок спасал его от ужаса.

Вот и теперь надо было непременно что-то поделать, потому что иначе: под замерзшим ледяным потолком заиндевевшая паутина, мороз забирается под рубашку, пальцы в ботинках коченеют, доска, похожая на зеленую обледенелую лужу, упадочный Ендриков, бубнящий по методичке, — Чурбанов в замешательстве сунул ручку в рот, залез в сумку, достал конспект — но там шаром покати, конспект растрясен на разрозненные бумажки: вместо одной листовка Митрохина, партия «Яблоко», в другую завернуто конфеткой что-то неведомо белесое, на третьей нарисован план о шести пунктах со стрелочками, ниже столбиком наспех умножены цифры с нулями. Конспект был раздерган на жизнь. Чурбанов, чертыхаясь, запихнул его обратно.

Надо купить нормальную тетрадку, подумал он и тут же мысленно оказался в канцелярском, распахнулся, навалился грудью на стеклянный прилавок — вон ту, в клеточку, с черной обложкой, где машинка, — а, это не машинка, а черное сердечко на золотом фоне, ну, тем лучше, — но что-то не то, — блин, до зачета десять дней, когда в нее писать-то?

Чурбанов незаметно оглянулся. Полная аудитория народу. Конспект нужен ему сегодня. Здесь все его друзья, и про каждого он понимает: можно даже не пытаться.

— Дай листочек, — наклонился он к Морозову.

Морозов пожал плечами и выдернул лист. Ендриков успел уйти тем временем далеко и читал уже что-то совсем непонятное. Нить была потеряна. Поезд ушел и прогудел.

— Морозов, а чуровского конспекта ни у кого нет?

— Не знаю, я еще не ксерил. К нему весь поток в очередь стоит, здравствуйте.

— А кто ксерил? У того отксерить можно?

— Ксерокс хреновый на кафедре. У всех не видно ни фига. Чернила экономят. А позавчера вообще сломался.

— Это не проблема, у меня полно мест, где отксерить. Мне сам конспект надо. На пару часов.

— Иди у Чурова проси.

М-да. Проси. Ясное дело, что ничего просить у Чурова Чурбанов не будет. Да Чуров ему и не даст. А что так-то — проваливаться, что ли? — Вот попал, — подумал вслух Чурбанов.

«Ну да, ты попал, — подумал не вслух Морозов. — Так ты же и на лекции не ходишь вообще. У тебя какой-то вечный то ли бизнес, то ли что. Чем ты там вообще занимаешься. Такие врачи разве бывают, как ты. Выпрут тебя, и правильно сделают».

После лекции Чурбанов догнал Чурова в темном снежном дворе. Впрочем, уже светало. Но все равно был жуткий дубак.

— Чуров, дай конспект.

— Не могу. Все просят. Я сам когда буду учить? Почему вы тут все сами нормально записать не можете. Почему я должен все время всем конспекты свои давать. А тебе тем более. Ты вообще не ходил. Это вообще справедливо?

— Ну да, согласен, — согласился Чурбанов. — Я — не бесплатно. Скажи сколько. Просто за отксерить. Быстро. В удобное время. Я заплачу. Он решал проблему. Бодро. По-деловому.

Чуров почувствовал прилив ненависти. Он остановился.

— М-м! — промычал Чуров. — Быстро... в удобное время... . — ... — ... — ... ... ...! — он рывком сунул Чурбанову конспект, хотя десятую долю секунды назад не собирался этого делать, и пошел своей дорогой, не слушая слов благодарности.