«Значит, я сам должен быть немного сумасшедшим»

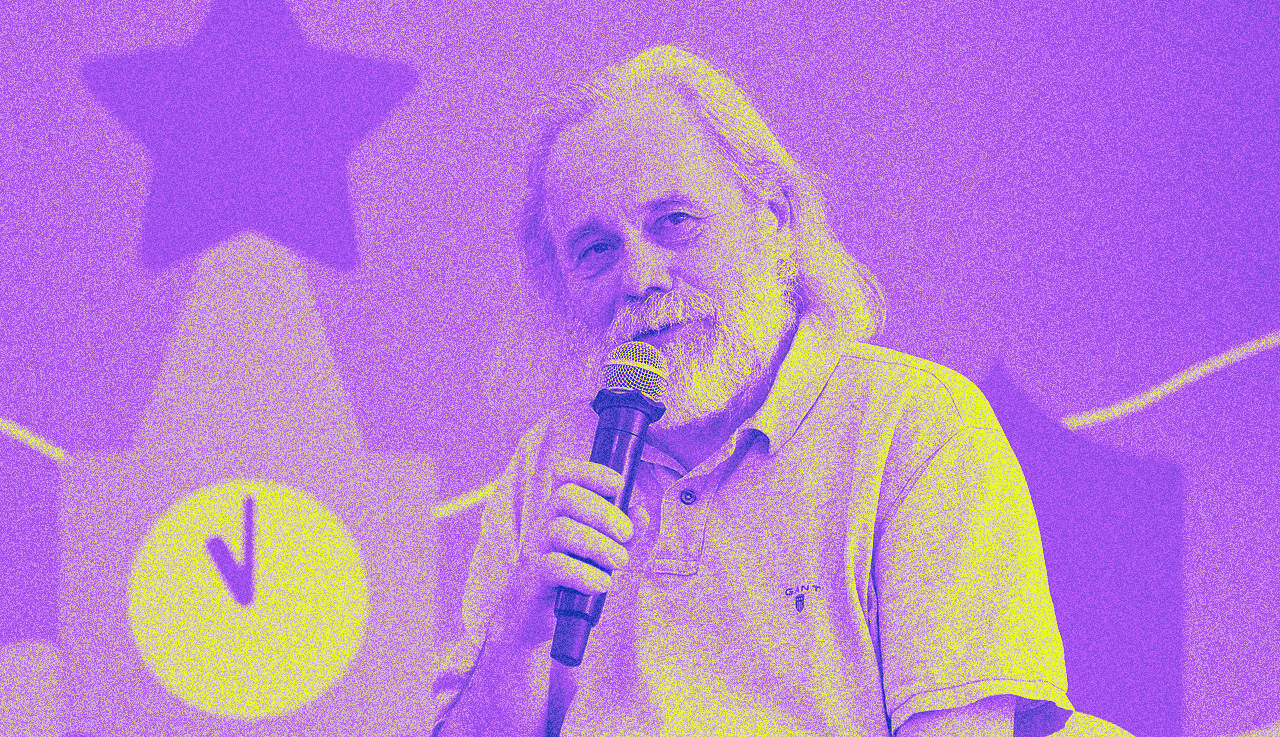

Интервью с писателем Сергеем Носовым

Что может рассказать нам о Достоевском безумный литературовед, выведенный в романе современного петербургского писателя? Не так уж и мало — в чем легко убедится каждый, кто прочтет книгу Сергея Носова «Колокольчики Достоевского», мы же предлагаем вашему вниманию интервью с автором, которое взял Борис Куприянов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Я прочел книжку, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. Очень непростое и очень странное. Начнем с ее жанра: как вы его воспринимаете вообще?

— Думаю, это роман, ведь повествование ведется от лица конкретного вымышленного персонажа.

— А как вы думаете, можно ли было бы, если изъять лирическое художественное повествование, сделать эту вещь литературоведческим нон-фикшном?

— Там наверняка достаточно материала на несколько докладов для конференции, но это надо другим языком излагать, не языком сомнительного литературоведа.

— Почему сомнительного? Он же им не притворяется, он действительно литературовед.

— С одной стороны, да, а с другой стороны — кто его знает, кто он такой на самом деле. А главное, все-таки, что он сумасшедший, и с таким мне гораздо проще работать.

— У вас там есть масса оригинальных мыслей, которые вы формулируете, возможно, впервые, — по поводу Достоевского и не только.

— Достоевским можно заболеть. Кажется, это и случилось со мной, причем давно. Конечно, этот роман –– обострение. Но у меня еще в первом томе «Литературной матрицы» был очерк о Достоевском. Потом появились какие-то отдельные эссе, две мои книги о Петербурге — и везде Достоевский. И еще пьеса была, и еще был рассказ о нем, хотя мне такое совсем не близко, — когда лицо историческое, и тем более писатель-классик, ходит там, думает, говорит что-то, совершает поступки… Не люблю. Но вот не удержался. Сочинил.

А однажды я действительно делал доклад о Достоевском, выступал в музее-квартире писателя. Тема так была обозначена: «Как у Достоевского получается», — вот и в романе поручил своему герою думать о том же. Как удается автору вопреки всем трудностям, порожденным замыслом, вопреки объективному сопротивлению материала добиться художественного результата? В общем, речь о том, как роман осуществляется, получается, как ему удается не стать творческой неудачей писателя. Что там вообще происходит. Естественно, раз я об этом говорю, значит, я сам должен быть немного сумасшедшим, тем более после всего, что уже написано о «Преступлении и наказании». Ведь это уже правда похоже на манию.

Но в самом деле — никто не смотрит на «Преступление и наказание» с точки зрения пишущего человека. Смотрят внешним взглядом — литературоведа, историка литературы, неважно кого — как на заданный, уже готовый объект, чье происхождение фиксируется источниками. Есть объект, и он изучается. А как он стал возможным, этот объект? Как он вообще появился и почему именно вот таким? Это как раз может если не понять, то хотя бы почувствовать человек, у которого есть собственный опыт письма. Даже неважно каких текстов –– поистине ли художественных, или не вполне. Главное — опыт. В частности — негативный. И может быть, негативный в известном смысле важнее. Не так ведь существенно, кто он: признанный автор или условный Вася Пупкин. Он способен спросить себя: а почему бы у меня не получилось, если бы я затеял такое?.. В чем тут подвох?

Все пишущие решают одни и те же формальные задачи, включая Достоевского. И с этой точки зрения мне постепенно стало казаться, что «Преступление и наказание» — в каком-то смысле невозможное произведение. Герой просто обязан сопротивляться авторскому замыслу –– и отнюдь не формально. Что и делает: сопротивляется авторской воле. Но Достоевский в определенных пределах даже это сопротивление подчиняет себе.

— Другие романы Достоевского тоже можно назвать невозможными? «Братьев Карамазовых», например?

— Нет, там с точки зрения осуществляемости как раз все нормально. Или в «Бесах», скажем, Ставрогин покончил с собой, и на этом с ним всё. Раскольников другой, хотя Порфирий Петрович допускает такой исход, но нет же, Порфирий Петрович не знает, что Раскольников береженый: он необходим Достоевскому для духовного воскресения — для того катарсического переживания, которое должен испытать в конце эпилога, для возвращения к жизни, к людям. Что там вообще происходит, в этом романе? У Достоевского все настолько выверено, что мы не задаем себе никаких вопросов, хотя они должны возникать буквально на каждом шагу.

Да взять самое простое: зачем Раскольников убил? Вроде бы все ясно, а на самом деле объяснить это в принципе невозможно, и сам герой этого не может объяснить, хотя и пытается. Любое объяснение — наше — будет всегда неполным. Выскажу еретическую мысль: того не знает сам Достоевский. Но он знает о принципиальной неполноте любых объяснений. И виртуозно пользуется этим обстоятельством, работает именно с такой рискованной материей.

Вот Раскольников узнает, что Дуне оставлено наследство, — замечательно, у семьи радость, — но ведь эта новость окончательно обессмысливает преступление, им совершенное несколько дней назад; казалось бы, есть герою над чем поразмыслить, но задумайся он, и роман откажется получаться –– ни он, ни читатель не должны отвлекаться, и Достоевский мастерски переключает внимание…

Скажем, мы не спрашиваем себя, отчего у хозяйки Раскольникова такие странности: прислушивается, подсматривает, прячется от героя за дверью. Для нас она мрачная мымра, притесняющая своего постояльца, а большего нам и не надо. Но посмотрим на дело ее глазами: бывший жених ее покойной дочери воочию сходит с ума, опускается, принципиально не ищет работу, отказываясь от любой позитивной деятельности, не платит ей ничего — она ведь сама арендатор и оплачивает его прозябание из своего кармана, тогда как он практически совершил самозахват помещения. Мало того что он не моется и, по-видимому, распространяет какие-то запахи, так он еще и производит впечатление откровенно сумасшедшего — разговаривает сам с собой, замышляя что-то неладное. Она прячется от него так же, как он от нее. И ей-то действительно есть чего опасаться. Если бы не подвернулась Алена Ивановна, где бы он взял объект, на котором мог бы испытать свою теорию? Хозяйка — лучший на то кандидат, слишком уж сильна к ней его неприязнь. Да и читатель не пожалел бы ее, как не жалеет Алену Ивановну с ее крысиной косичкой… Разоблачили бы сразу? Кто знает, может быть, придумал бы ход какой-нибудь обходной. Так что я ее совершенно понимаю. Да и вообще все герои становятся совершенно понятными, если смотреть на вещи подобным образом — их же глазами.

— Получается, для того, чтобы описать метод Достоевского, вы придумываете свой собственный язык, способ описания, потому что существующий литературоведческий язык вас не устраивает?

— Я не литературовед, я физически не могу писать таким языком. Да и отношение к предмету у моего героя совершенно не литературоведческое. Не знаю, с чем сравнить. У Ремизова «Огонь вещей», там много о Гоголе, есть о Достоевском большая глава — Раскольников и Соня, Пселдонимов, Рогожин…, но это же совершенно не литературоведческая вещь… Литературовед, например, исследует, как сделана «Шинель» Гоголя. Вот литературоведческая проблема — «как сделано». А у меня — «как получается». Как вообще у писателя получается то, что получается.

Достоевский ставит перед собой практически невыполнимые задачи и справляется с ними. Но как? — чтобы попытаться увидеть это, надо сначала понять, в чем их невыполнимость. Причем задачи по ходу самоусложняются –– именно в том смысле, в каком они, может быть, для других неочевидны. Текст подчиняется авторской воле, но ему дозволено саморазвитие. В системе тонких настроек.

Духовное воскресение в итоге переживает нераскаявшийся убийца. Конечен ли итог?.. Возможно, раскаянье будет потом, но за пределами этого текста.

— Разве он нераскаявшийся убийца?

— А где он раскаялся? На суде? Он признает себя виновным, а на вопрос, что заставило его явиться с повинной, ну да, отвечал: «чистосердечное раскаяние». А как ответить иначе? У Достоевского: «Все это было почти уже грубо…» Не было в том «чистосердечности». Он раскаивался только в том, что не соответствует собственной теории. Думал о себе как об особом человеке, думал, что может, но оказалось, не может. Не смог соответствовать. И при этом он даже не разочаровывается в самой теории, остается при своем мнении.

— Чтобы описать свой подход к Достоевскому, чтобы рассказать о его методе, о тех вещах, которые мы у Достоевского обычно не замечаем, об истоках романа, вы выбираете дико странную форму — письма сумасшедшего профессора литературы. Мнимого или настоящего — неизвестно, с каким-то непонятным двойником, которым вы, по сути, и являетесь, потому что это там откровенно сказано. То есть это некое ваше альтер эго, которое сидит в дурдоме и пишет письма то ли самому себе, то ли некоему врачу, который возникает в разных формах, прячет эти письма неизвестно где, то ли отправляет их, то ли нет. Зачем нужна эта форма?

— Потому что я просто иначе не могу, это не моя профессия. Я не литературовед. Мне, наверное, вообще не написать научную статью, это абсолютно другое. Но при этом у меня свое читательское ви́дение происходящего там, в романе… Свой склад каких-то идей в голове. Им там неуютно, им хочется воли… А ведь я в некотором роде практик, и есть у меня, как у нас у всех, что-то общее с Достоевским, как это ни забавно звучит: все мы считаем, надо писать убедительно (быть убедительным — основная задача прозаика: если не убедителен, все остальное не имеет смысла). Ну а тут уж как у кого получится… Прием, конечно, совершенно безумный (потому мой герой и есть сумасшедший), но почему бы мне, такому-сякому, автору стольких-то романов, каких-никаких, не попытаться вообразить себя некоей сущностью, будто бы гомоморфной «Преступлению и наказанию», и уже от ее лица заняться самопознанием? Право имею. Попробовал — и почувствовал, что голос вроде бы обретается. И те же идеи со склада из головы стали выстраиваться в очередь, предлагая себя этому сумасшедшему голосу. А самое главное, я, который во плоти и, надеюсь, в здравом рассудке, стал понимать что-то, чего не понимал раньше, о чем не догадывался, стал без дураков ловить себя на том, что мнится мне — как у него получается. Вот литературовед настоящий, если он не сумасшедший, себе бы такого никогда не позволил. А нашему брату можно, считаю. Мне кажется, если бы я с этих авторских позиций говорил о Достоевском с настоящим психиатром, у нас бы получился очень долгий и содержательный разговор, — я бы во многом его убедил, он бы даже захотел перечитать «Преступление и наказание», как многие мои читатели, судя по откликам, — и все равно предложил бы мне задержаться в какой-нибудь палате номер шесть.

Одно могу сказать, сейчас бы я вписал в эту книгу еще несколько глав. Но, если так подходить, она никогда не будет закончена. Нет, поезд ушел.

— Книжка получилась очень петербуржская, даже если отбросить фигуру Достоевского. Больной человек в дурдоме, с братом, который, по-видимому, не существует. Возможно, не существует и доктор, потому что доктор то один, то другой. Там очень много отсылок к другим текстам: есть Гоголь, конечно, есть петербургская линия, связанная именно с Петербургом. И мне показалось, что там даже есть что-то связанное с Ерофеевым. По настроению, по этому нестрогому, игривому ощущению пребывания в больнице. Почему для вас важен этот топос больницы?

— Об этом не задумывался напрямую, но какая-то связь вполне может быть: у Ерофеева персонаж разговаривает с ангелами, а здесь герой тоже обращается к каким-то полуэфемерным сущностям. Собственно, я вижу героя таким. Вообразим две крайности, два полюса. Поприщин, которого обливают ледяной водой, и он вдруг становится литературоведом. И другой полюс — это Шкловский, если бы он сошел с ума (слава богу, не случилось такого). Вот где-то между ними, между этими фантастическими полюсами, в условном промежутке, существует и мыслит мой персонаж. А что до топоса клиники, сошлюсь на автобиографическую деталь. Большую часть жизни я прожил на Фонтанке, у нас за кирпичной стеной на заднем дворе располагается то, что прежде называлось Обуховской больницей. Так что Германн дни свои коротал и Левша умирал — это там, со мной по соседству, я знал это с детства. И еще. Довелось как-то в числе других литераторов участвовать в конференции Пушкинского Дома «Русские писатели и медицина: двести лет вместе». Ответы на анкеты опубликованы. На вопрос «Как вам представляется под этим углом зрения современная русская литература?» я ответил: «Специнтернат с погашенными окнами, о существовании которого все забыли».

— Вообще, петербургская литература, если говорить о ней как об отдельном явлении, буквально населена безумцами. Они есть у Пушкина в самом главном петербургском произведении, есть у Достоевского, у Гоголя — у всех. Когда описывают Петербург, очень часто описывают безумие. Для вас, как для человека, который написал, может быть, одну из лучших книг о Петербурге, книгу о памятниках, и вообще большую, роскошную историю северной столицы, откуда берется эта связь между безумцами и именно Петербургом? Как она сформировалась?

— Бог его знает, Свидригайлов вот говорил, что Петербург — это город полусумасшедших. Причем говорил человеку, который, будучи убийцей двух женщин, считал сумасшедшим самого Свидригайлова. В принципе, я думаю, этот город по большому счету ничем не отличается от других. Многое похоже, очень многое. Но что касается особенностей безумия, тут есть один момент, и это медицинский факт. Несколько лет назад было установлено, что по первому обращению к психиатру Петербург сильно лидирует, обгоняет Москву, я не помню точно, в два или в три раза. Именно по первому обращению, не по общей статистике. У нас тогда даже пытались как-то оправдаться ответственные товарищи. Говорили, что в Петербурге первые обращения к психиатру связаны преимущественно с алкоголизмом. Находили в этом что-то успокоительное. Но, по-моему, это лишь усугубляет особенность.

— А если вспомнить Пушкина и «Медного всадника», то это, наверное, первый такой безумец?

— Нет, первым безумцем был царь Пётр.