Жизнь, воплощенная в стихах

Опыт интерпретации стихотворения Марины Цветаевой «Слова на сон»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Неподражаемо лжет жизнь:

Сверх ожидания, сверх лжи…

Но по дрожанию всех жил

Можешь узнать: жизнь!

Словно во ржи лежишь: звон, синь…

(Что ж, что во лжи лежишь!) — жар, вал…

Бормот — сквозь жимолость — ста жал…

Радуйся же! — Звал!

И не кори меня, друг, столь

Заворожимы у нас, тел,

Души — что вот уже: лбом в сон.

Ибо — зачем пел?

В белую книгу твоих тишизн,

В дикую глину твоих «да» —

Тихо склоняю облом лба:

Ибо ладонь — жизнь.

8 июля 1922

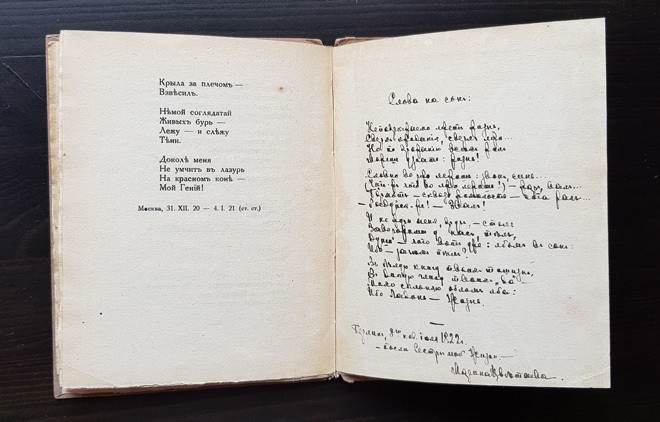

Стихотворение, о котором здесь пойдет речь, — первое поэтическое обращение Цветаевой к Пастернаку. Она переписывает его от руки на форзаце своей книги «Разлука» и посылает Пастернаку. Это было в 1922 году, в самом начале их эпистолярного диалога, длившегося с разной степенью интенсивности 14 лет.

Переписка между поэтами начинается по инициативе Пастернака. В мае 1922 года он под сильнейшим впечатлением от книги Цветаевой «Версты» посылает ей первое письмо, а спустя некоторое время — и свою недавно вышедшую книгу «Сестра моя жизнь». Это становится, по сути, настоящим знакомством поэтов. До начала переписки они неоднократно виделись в Москве, между ними случались беглые диалоги, но с творчеством друг друга Цветаева и Пастернак были знакомы весьма фрагментарно. «Цветаева не доходила до меня», — признается Пастернак в «Людях и положениях». Однако прочтение книг друг друга это изменило: оба поэта безошибочно ощутили творческое и человеческое родство, ставшее поводом для сближения.

Отклик Цветаевой на книгу Пастернака носит непривычный для нее характер: она пишет первую в своей литературной биографии критическую статью «Световой ливень». «Это не отзыв: попытка выхода, чтобы не захлебнуться» — так Цветаева характеризует свою статью. Однако этого выхода ей оказалось недостаточно. На следующий день после окончания работы над «Световым ливнем» она пишет стихотворение «Слова на сон».

В ответном письме Пастернак несколько строк посвящает обращенному к нему стихотворению: он отмечает, что «Слова на сон» «во многом, вплоть до самого звучанья... до крайности близки, — и намеренно — миру „Сестры“ [книге Пастернака „Сестра моя жизнь“]». В письме 1925 года Цветаева, вспоминая «Слова на сон», прямо эту намеренную близость подтверждает: «... в первом моем стихе к тебе, в котором я сознательно говорила на твоем языке (тайном!)».

Замечание Пастернака и признание Цветаевой задают определенный ракурс рассмотрения стихотворения. В нем действительно слышится сгущенная звукопись (характерная черта пастернаковской поэтики), обнаруживается значительное количество аллюзий на книгу «Сестра моя жизнь». Иначе говоря, это стихотворение можно прочесть как сознательную имитацию пастернаковского стиля, намеренное вхождение в его поэтическое поле. Подобная интерпретация, построенная на реконструировании пастернаковского слоя в «Словах на сон», уже была мною предложена*Слепова Т.А. «Попытка выхода»: к вопросу о творческом диалоге Пастернака и Цветаевой // Пастернак: проблемы биографии и творчества. К 60-летию Нобелевской премии. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2020. С. 305-323, 312-317.. Однако спустя время она перестала казаться исчерпывающей: этот подход служит пониманию того, как сделан текст, но не проясняет многие темные места, не позволяет в полной мере выявить заложенные смыслы.

Более продуктивным представляется искать ответы в собственно цветаевском творчестве. Этот ключ к пониманию дает сама Цветаева в статье «Поэт о критике»: «Творчество — преемственность и постепенность. Я в 1915 г. объясняю себя в 1925 г.»

Начать разговор следует с названия, которое зафиксировано только на форзаце посланной Пастернаку книги (впоследствии стихотворение публиковалось без названия). Здесь «сон» многозначен: это и состояние творчества, и «действие» книги «Сестра моя жизнь», и идеальное (единственно возможное) место встречи с Пастернаком. Идея о связи Пастернака и сна в дальнейшем будет существенно развита Цветаевой — стройно оформится как в ее письмах к нему, так и в критических работах, посвященных его творчеству. Это еще будет показано ниже.

Неподражаемо лжет жизнь:

Сверх ожидания, сверх лжи...

Но по дрожанию всех жил

Можешь узнать: жизнь!

Ощущение лживости жизни, с фиксации которого начинается стихотворение, в целом свойственно мировосприятию Цветаевой, однако здесь оно, вероятно, приложимо прежде всего к сфере взаимоотношений с коллегами по цеху. В своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам пишет: «В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган». То, что Н. Я. Мандельштам именует «увлечениями поэтами», правильнее назвать отчаянной попыткой Цветаевой найти равного и надежного собеседника, которому она сможет сказать так, как написала Пастернаку в 1923 году:

Ощущение лживости жизни, с фиксации которого начинается стихотворение, в целом свойственно мировосприятию Цветаевой, однако здесь оно, вероятно, приложимо прежде всего к сфере взаимоотношений с коллегами по цеху. В своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам пишет: «В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган». То, что Н. Я. Мандельштам именует «увлечениями поэтами», правильнее назвать отчаянной попыткой Цветаевой найти равного и надежного собеседника, которому она сможет сказать так, как написала Пастернаку в 1923 году:

«Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!), чтобы сквозь Вас — как сквозь Бога — ПРОРВОЙ!»

Творческие диалоги Цветаевой с современниками и ее поэтическая нацеленность на своих адресатов действительно были непродолжительны. Однако объясняется это не импульсивностью и переменчивостью натуры Цветаевой, а тем, что образ собеседника, который она создавала в своем воображении, быстро спадал («при первом дуновении быта»). Довольно скоро Цветаева убеждалась в несовпадении их поэтического облика с ее представлениями о Поэте и в их природной человеческой чуждости ее внутреннему устройству. Отсюда и ощущение «лживости жизни», порожденное тем, что действительность резко не соответствовала существовавшему исключительно в художественной плоскости и цветаевском сознании.

Иначе случилось с Пастернаком. Ариадна Эфрон следующим образом объясняла тот факт, что Цветаева откликнулась на первое письмо Пастернака не сразу (как это происходило обычно):

«Маринина сдержанность была от оглушенности этим голосом — почти что своим; от немыслимости именно этого голоса среди прочих, вокруг нее звучавших; от насущной потребности удостовериться в неподдельности его, в своей подвластности или неподвластности ему; от необходимости дать ему срок — рассеяться, если он — наваждение („аминь, рассыпься!“), или угнездиться и укрепиться в ее душе, если он — правда».

В том, что он (голос) — правда, Цветаева окончательно убедится после прочтения «Сестры моей жизни». Узнавание жизни, о котором она говорит в последнем стихе строфы, — впечатление от поэтической книги Пастернака. Характерная цитата из ее критического отклика: «Кончаю. В отчаянии. Ничего не сказала. Ничего — ни о чем — ибо передо мной: Жизнь, и я таких слов не знаю». Именно с жизнью, воплощенной в стихах, Цветаева отождествляет «Сестру мою жизнь» (подобное тождество, конечно, рождается и в связи с названием книги Пастернака).

Таким образом, в первой строфе подлинность художественного мира побеждает неправдивость реального. С другой стороны, восторг от книги не самоценен — он сразу же переносится Цветаевой на ее автора.

Словно во ржи лежишь: звон, синь...

(Что ж, что во лжи лежишь!) — жар, вал...

Бормот — сквозь жимолость — ста жал...

Радуйся же! — Звал!

В сжатом виде вторую строфу можно было бы описать сходным образом: распознавание среди окружающей беспросветной фальши голоса подлинного и долгожданного. Речь идет о поэтическом голосе Пастернака, который Цветаева именует «бормотом». Подобное сравнение уже звучало в статье «Световой ливень»: «...какие-то бормота, точно медведь просыпается» — так Цветаева описала московское впечатление от декламации Пастернаком своих стихотворений.

Важно, что «бормот» вводит тему сна — сюжетообразующую в стихотворении (связь «бормота» с состоянием пробуждения намечена в статье («точно медведь просыпается»)). То, что здесь называется «бормотом», впоследствии будет осмыслено как «слова во сне или спросонок» — так Цветаева скажет о Пастернаке в статье «Эпос и лирика современной России» (1932).

Призыв к радости обращен к самой себе и связан с услышанным зовом, на который Цветаева не могла не отозваться с еще большей силой. По словам Ариадны Эфрон, недостаточность отклика со стороны собеседников Цветаевой, их неспособность вести диалог на том уровне, на который она его возводила, мучили и подвигали «на постоянные поиски души живой и родственной». Такую душу Цветаева безошибочно узнала в Пастернаке.

И не кори меня, друг, столь

Заворожимы у нас, тел,

Души — что вот уже: лбом в сон.

Ибо — зачем пел?

В третьей строфе появляется центральный образ стихотворения — сон. Он многозначен. Однако здесь речь идет о сфере творчества (на это указывает глагол «пел» в последнем стихе), что уже сокращает варианты прочтений.

Некоторые пассажи из статьи Цветаевой «Эпос и лирика современной России» в значительной степени проясняют третью строфу стихотворения. В этой работе Цветаева, в числе прочего, осмыслит и объяснит связь Пастернака и «сна». Приведу характерные фрагменты:

«Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него подпадаем. В него — впадаем».

«Но основная причина нашего первичного непонимания Пастернака — в нас. Мы природу слишком очеловечиваем, поэтому вначале, пока еще не заснули, в Пастернаке ничего не узнаем» (курсив мой. — Т. С.).

Души, «впадавшие в сон», — сколь естественная, столь и вынужденная реакция на книгу Пастернака. С одной стороны, его поэзия действует сродни сну (имеется в виду завороженность, попадание в иную сферу бытия, где ничто (опыт, отношения с вещью, представления о ней) не застит взгляд), с другой — погружение в «сон» (т. е. опять же избавление от заданного и имеющегося) необходимо для понимания Пастернака. Уместно вспомнить точное замечание Эренбурга, фиксирующее свежесть пастернаковского взгляда на привычные вещи: «У Пастернака вместо смены декорации — пара новеньких глаз». Чтобы увидеть мир через особую оптику, предложенную Пастернаком, необходимо отрешиться от собственной, т. е., по Цветаевой, «впасть в сон».

Это первый пласт, связанный непосредственно с творчеством. Однако состояние сна следует понимать и шире, распространяя его на диалог с Пастернаком вообще. Об этом свидетельствует название стихотворения — «Слова на сон». Вспомним характерную реплику из письма Цветаевой в ноябре 1923 года (это второе письмо к Пастернаку; первое — после написания стихотворения):

«Вы — слушайте внимательно — как сон, в который возвращаешься (возвр<артные>, повт<орные> сны) — а где сон был, пока тебя не было. / Не сон: действующее лицо сна. Или как город: уезжаешь — и его нет, он будет, когда ты вернешься.

Пастернак — и сон, этого я еще не написала. Так — в жизни — я Вас не пойму, не охвачу, буду ошибаться, нужен другой подход — сонный. Разрешите вести встречу так: ПОВЕРЬТЕ, разрешите и отрешитесь».

«Сон» для Цветаевой — подлинное место встречи, мир, в котором только и возможна связь душ. Отсюда и рождается название стихотворения — оно в некотором смысле становится эпиграфом к будущему «потустороннему» (по характеристике Цветаевой) общению.

В белую книгу твоих тишизн,

В дикую глину твоих «да» —

Тихо склоняю облом лба:

Ибо ладонь — жизнь.

В финальной строфе обыгрывается начало этой встречи, описывается собственно постепенное погружение в мир «сна». На это указывает глагол «склоняю». Еще нащупывая тему «встречи во сне», Цветаева объяснит, почему предпочтение отдается сну, а реальность отвергается: «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом». Встреча с Пастернаком происходит в письме (это для Цветаевой — «некий вид потустороннего общения»), а не в жизни, что спасает от столкновения лбами. Цветаева использует глагол «склоняю» — свидетельство неспешности и сознательности этого движения/вхождения/погружения в «сон». Здесь окончательно и сливаются намеченные еще в первой строфе линии (художественный восторг от книги и узнавание в ее авторе близкого по духу человека).

Следует расшифровать образы финальной строфы. «Белая книга твоих тишизн» — речь идет о «Сестре моей жизни». Цветаева уже называла ее подобным образом в рецензии: «Столь же книга тишизн, сколь щебетов» (курсив мой. — Т. С.). «Дикая глина твоих „да“» — это имитация речи Пастернака, довольно точно ее передающая, судя по многочисленным свидетельствам. «Соглашательство» Пастернака, многочисленные «да», произносимые им в разговоре, засасывают собеседника, как мокрая, природная, «дикая» глина, однако за видимым согласием зачастую кроется полное отрицание. Момент отрицания Цветаева не акцентирует, но завороженность слушателя пастернаковским «да» фиксирует.

Принятие поэтического голоса Пастернака закономерно перерастает в неподдельное доверие к его носителю, в принятие его в жизнь («Ибо ладонь — жизнь»). Этот жест, очевидно, имел особую значимость. Цветаева о нем напоминала Пастернаку и спустя три года: «А еще — люб<лю> <нрзбр.>, вжавшись лбом в пле<чо> и в ладонь, помнишь, как в первом моем стихе к тебе...»

Подробный разбор «Слов на сон» был призван не только прояснить текст (что в некотором смысле самоценно), но и показать его место как в диалоге с Пастернаком, так и в творчестве Цветаевой в целом. Это стихотворение позволяет понять природу эпистолярного общения с Пастернаком, реконструировать модель, по которой Цветаева это общение строила. С другой стороны, «Слова на сон» стали в некотором смысле заделом для будущих замечаний Цветаевой относительно особенностей поэтики Пастернака, которые оформились в статьях 1930-х годов.

Словом, подход, предложенный Цветаевой (искать объяснение поздних текстов в более ранних), — рабочий и наиболее продуктивный. Он в числе прочего позволяет опровергнуть расхожее мнение о переменчивости и противоречивости оценок Цветаевой. Взгляд на ее творчество как на единый текст явственно демонстрирует обратное: удивительную последовательность, стройность мысли, которая вытачивалась и достраивалась, но в сути своей оставалась неизменной.