«Жизнь, в которой всего намешано»

К 130-летию Константина Федина

— Когда и при каких обстоятельствах состоялось ваше первое знакомство с сочинениями Константина Федина? Какие были первые читательские впечатления?

— Прежде всего благодарю вас за приглашение к этому разговору. Хотелось бы построить нашу беседу так, чтобы посмотреть на Федина по-новому, без черно-белой полярности школьных сочинений. Юбилейная дата — повод обернуться, чтобы сменить появившуюся на рубеже веков мутноватую, а иногда и просто недобрую оптику, разглядеть в этом, как принято считать, бесстрастном представителе советской элиты, обладателе множества пафосных регалий (лауреат Сталинской премии, первый секретарь, затем председатель правления Союза писателей СССР, действительный член Академии наук, депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда) не просто многогранно талантливую личность, но беспощадного к себе художника с трагической, по сути, судьбой.

Чтение — если речь идет о настоящем чтении — это ведь не заполнение образовавшейся пустоты во времени занимательными сюжетами, а потребность что-то узнать: о людях, о том человеке, что сочинил для тебя вот эти строки, о том, наконец, что внутри тебя самого. Вот как любознательные дети разбирают механическую игрушку или будильник, чтобы посмотреть, как там внутри все устроено. Разбирают, но чаще всего не могут собрать обратно. В более зрелом возрасте мы осторожны и пользуемся для этого «инструкцией». В восемнадцать лет, в Литинституте, я читала и без конца перечитывала «Города и годы», хотелось вот так же, «до винтиков», разобрать этот роман, чтобы понять — как это устроено. Как во многих советских семьях, у нас дома имелась хаотичная по составу, но довольно большая библиотека, одним из приобретений которой был темно-зеленый фединский десятитомник, выходивший в «Худлите» в 1969–1973 гг. Первый том того собрания как раз содержал «Города и годы» (1924).

Именно с провиденциальной, как потом оказалось, встречи с этим произведением началось мое знакомство с Фединым. Провиденциальной — потому что десятилетия спустя мне довелось глубоко погрузиться в историю романа, обнаружить расхождения в его редакциях, ознакомиться с набросками и ходом его написания, прочитать уйму разноречивой прижизненной критики, всякого рода материалов и документов, относящихся к созданию этого великого романа, подлинно литературного памятника эпохи.

В Литинституте я училась в семинаре забытого ныне, но когда-то известного прозаика Владимира Германовича Лидина. А он, между прочим, близко приятельствовал с Фединым (что впоследствии тоже удивительным образом напомнило о себе, когда пришлось готовить к публикации их переписку, часть которой совершалась, можно сказать, на моих глазах). Как все первокурсники-нигилисты, я, разумеется, с восторгом неофита воспринимала тогда все «модерновое», свернувшее со столбовой дороги еще в школе набившего оскомину соцреализма. Роман Федина ошеломил необычностью конструкции, этой хронологической чересполосицей, вкраплениями газетных вырезок, жестокостью революции, показанной совсем не такой, какой мы ее «проходили», — словом, самим нервом эпохи. Герои будоражили своей непредсказуемостью и противоречивостью поступков, не укладываясь в хрестоматийные рамки. Сильнее же всего воздействовал на воображение неприкаянный запутавшийся Андрей Старцов с его бесконечным самокопанием, которого я со всей безапелляционностью юности осуждала за предательство, но и столь же горячо жалела.

— «Города и годы» ведь были не первым опубликованным произведением у Федина?

Константин Федин, 1919

Константин Федин, 1919

— Да. Не будем останавливаться на «Мелочах» — юмористических пустячках в несколько строк, которые были напечатаны в 1913—1914 гг. на страницах петербургского «Нового Сатирикона». Но было бы неправильным оставить без упоминания фединский сборник «Пустырь» (1923), в который вошли повесть «Анна Тимофевна» (между прочим, Пастернак писал Илье Груздеву: «За чтеньем „Анны Тимофевны“ я пережил минуты настоящего художественного наслажденья»), пять рассказов, среди которых «Сад», принесший автору первую премию на конкурсе петроградского Дома литераторов в 1921 г., и две «сказочки». Кто-то из критиков усматривал в этом сборнике ремизовско-замятинскую школу, другие говорили о декадентских веяниях и влиянии Леонида Андреева. Сам же автор на вопрос о герое «Пустыря», связующем все вошедшие в сборник произведения, отвечал, что это гоголевский «маленький человек», который с самого детства и на протяжении долгих лет был предметом его пристрастия.

Потом Федин будет иронично отзываться о своей первой книге как об увлечении «словесной игрой», суть которой составляли «жар любви к образной речи, ритмический озноб, легкий бред сказом». А в автобиографии 1952 г. практически отречется от нее: «На этой книге („Пустырь“) сказались все тормозы, замедлившие мой рост, — за мной все еще тянулся накопленный до войны старый материал, не переработанный воображением, не воплощенный в меру сил, какими я обладал. Надо было сделать большое усилие, чтобы наконец от него освободиться. „Пустырем“ я ставил точку на своих несбывшихся ожиданиях со времени первого рассказа, возвращенного мне редакцией, до первого романа, уничтоженного мной самим».

— О каких рассказе и романе шла речь?

— Имелся в виду рассказ, написанный Фединым в восемнадцать лет, «Случай с Василием Порфирьевичем». Рассказ про мелкого служащего уездной земской управы был написан под большим влиянием Гоголя, чья «Шинель», по признанию писателя, оставалась надолго одним из глубочайших его внутренних потрясений. Федин послал своего «Василия Порфирьевича» в Петербург, в «Новый журнал для всех», и был сражен отказом редакции. Роман «Глушь» Федин писал в 1916—1917 гг., когда находился в Германии, куда поехал изучать немецкий язык и где его застала война. Рукопись романа при возвращении на родину он оставил в Циттау, а летом 1928 г. при посещении Германии уничтожил.

— Чем были вызваны изменения в творческой позиции Федина после «Пустыря»? Кто сменил Гоголя в ряду его литературных кумиров?

— Изменения назревали исподволь. В автобиографии 1939 г. он признается: «Полный переворот в моем эстетическом сознании произвел Петроград 1919–1921 гг. <...> Главенствующим во всех этих событиях было, конечно, знакомство в 1920 г. с Горьким». Горький увлек послереволюционную писательскую молодежь не только своим литературным даром — более важным им тогда казалось, что «он был носителем новой морали», «обладал исторической перспективой». Любопытна, впрочем, запись в дневнике Корнея Чуковского, который привел слова Юрия Тынянова, характеризующего Горького так: «чарующий и — страшный».

В поисках эстетической платформы Федин поверяет Горькому свое смятение: «Покаюсь вам — я думал о себе и о том, что мне не дано вашей действенной любви к человеку: я, кажется, всегда только жалею и восхищаюсь скупо и ненадолго. На замечательного, красивого, умного и, конечно, полезного рысака — например — я всегда немножко досадую, а забитая и никчемная кляча меня волнует глубоко <...>» (в письме от 16 января 1926 г.). Но, сознавая свою «ущербность» и покорно склоняя голову перед авторитетом наставника, Федин тем не менее напоминает Горькому: «Но ведь и все наше искусство <...> — христианское по сути. <...> Ведь это — <...> жалость, сострадание, христианство! Покажите мне, хотя бы в мировой литературе, один пример, когда какое-нибудь произведение строилось без этих христианских элементов?» (11 февраля 1926 г.). Однако для Горького это не аргумент: «„Акакий Акакиевич“, „Станционный смотритель“, „Муму“ и все другие „униженные и оскорбленные“ — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. <...> Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь <...> Поймите меня — я смотрю на сию путаницу не с точки зрения социальной неразберихи, а глазами инстинкта, биологической силы, которая внушает мне вражду ко всякому страданию».

Федин был устроен иначе, он не мог скрыть от наставника в ответном письме, что — также «биологически» — просто неспособен «ненавидеть страдание», но всегда сочувствует ему.

Константин Федин с дочерью Ниной.

Константин Федин с дочерью Ниной.

Государственный музей К. Федина

— Этот спор между Горьким и Фединым велся в середине 1920-х гг., когда уже написаны были «Города и годы». Отразилась ли в романе позиция Федина?

— Ответ на этот вопрос мы можем найти в статье Натальи Корниенко, названной строкой из письма Федина к Горькому: «„Как идти, чтоб не сорваться в пропасть?“: к истории создания романа К. Федина „Города и годы“». Работая с материалами к роману, хранящимися в Пушкинском Доме, Наталья Васильевна долго недоумевала, почему в советское время при всем почтительном внимании к творчеству Федина их не публиковали. А потом поняла: эти материалы опровергали устойчивое представление о Федине как незыблемом классике соцреализма, ученике Горького, «который помог молодому Федину изжить идеалистические представления о России, русском крестьянине и „жалостливой“ русской литературе». Сначала не печатали, потому что цензура не пропустила бы «„веховское“ содержание и откровенно антисоветский характер» этих материалов, после перестройки — по обратной причине, потому что это придало бы нежелательные объем и краски личности писателя, низведенной в то время до плоской фигуры литературного функционера. В набросках к роману «Города и годы» Федин писал: «Человечество прилагало так много усилий к тому, чтобы развить в себе чувства, которые отличают его от зверя. Почти ничего не достигнуто в этом направлении... Что же будет, если из поколения в поколение мы будем вытравливать в себе возвышающее нашу душу чувство любви?»

«Несмотря на то что Евангелие в записях к роману пишется Фединым по новой орфографии, евангельские темы истины, идеала, оправдания добра, любви, страдания, преступления, наказания и покаяния остаются главными для самого Федина и героя его романа», — замечает Корниенко, комментируя авторский набросок-характеристику главного героя, бессильно вопрошающего: «А с моим маленьким добрым, куда я?»

Всем, кто хочет понять что-то главное в Федине, «разобрать на винтики» такое сложное произведение, как «Города и годы», убедиться в доказанной исследователем автобиографичности рефлективной линии романа, стоит ознакомиться с материалами к роману, приведенными в статье Натальи Васильевны.

— Эта статья ведь опубликована приложением к эпистолярию «Константин Федин и его современники: Из литературного наследия ХХ века», который вышел сравнительно недавно в двух книгах в издательстве ИМЛИ РАН?

— Совершенно верно. И это то издание, которое также во многом изменит ваше представление о писателе, открыв огромные своды драматического и противоречивого мира советской литературы. Когда-то Василий Розанов, рассуждая о письмах писателей, утверждал, что со временем они будут представлять больший интерес для литературной критики, нежели собственно произведения, потому что именно в них кроется разгадка личности автора. («Сочинения автора — это то, чем он хотел казаться. Письма его — то, что он есть»). Две книги масштабного фединского эпистолярия содержат около тысячи писем из фондов Государственного музея К. А. Федина (Саратов) и собраний крупнейших архивов страны с обширными преамбулами и комментариями ученых академических институтов (ИМЛИ и ИРЛИ РАН), СГУ и сотрудников музея. Круг адресатов Федина необычайно широк — Федор Сологуб, Анна Ахматова, Михаил Кузмин, братья-серапионы Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, эмигранты Роман Гуль, Евгений Замятин, Алексей Ремизов и др. Особый интерес представляет публикация длившейся тридцать лет дружеской переписки Федина с Борисом Пастернаком, проливающая наконец свет истины на отношения двух равновеликих творцов, чьи имена долгое время усиленно стравливались между собой недоброжелателями. Между тем Пастернак надписывал на своей книге «1905 год»: «Писателю, превращавшему меня до конца в читателя, как в детстве, Константину Федину, с понятной благодарностью и любовью. Б. Пастернак. 14. VI.28».

— Совершенно верно. И это то издание, которое также во многом изменит ваше представление о писателе, открыв огромные своды драматического и противоречивого мира советской литературы. Когда-то Василий Розанов, рассуждая о письмах писателей, утверждал, что со временем они будут представлять больший интерес для литературной критики, нежели собственно произведения, потому что именно в них кроется разгадка личности автора. («Сочинения автора — это то, чем он хотел казаться. Письма его — то, что он есть»). Две книги масштабного фединского эпистолярия содержат около тысячи писем из фондов Государственного музея К. А. Федина (Саратов) и собраний крупнейших архивов страны с обширными преамбулами и комментариями ученых академических институтов (ИМЛИ и ИРЛИ РАН), СГУ и сотрудников музея. Круг адресатов Федина необычайно широк — Федор Сологуб, Анна Ахматова, Михаил Кузмин, братья-серапионы Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, эмигранты Роман Гуль, Евгений Замятин, Алексей Ремизов и др. Особый интерес представляет публикация длившейся тридцать лет дружеской переписки Федина с Борисом Пастернаком, проливающая наконец свет истины на отношения двух равновеликих творцов, чьи имена долгое время усиленно стравливались между собой недоброжелателями. Между тем Пастернак надписывал на своей книге «1905 год»: «Писателю, превращавшему меня до конца в читателя, как в детстве, Константину Федину, с понятной благодарностью и любовью. Б. Пастернак. 14. VI.28».

— Насколько хорошо изучен Федин? Остались ли еще «белые пятна» в жизни и творчестве писателя?

— В настоящее время к изданию готовится столь же уникальный и не менее увлекательный проект, плод нескольких лет работы того же коллектива ученых, — «Дневники Федина. 1920–1945 гг.», которые впервые предстанут перед читателем во всей сохранившейся полноте, без купюр.

Однажды Иван Алексеевич Бунин, который, бесспорно, был литературным ориентиром для Федина, сказал: «Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов...» Дневник Константина Александровича Федина — это и есть жизнь, в которой всего намешано. Какая удача для будущих поколений, что пожелтевшие страницы старых тетрадей с выцветшими чернилами сохранили вот эти «миллионы каких-то мыслей, интересов, планов». Здесь и отражение сиюминутных впечатлений, эмоций от увиденного, прочитанного, и споры на профессиональные темы, и — главное — мучительные раздумья о творчестве. Это и своеобразная лаборатория, мастерская, в которой приоткрывается мир будущих произведений писателя. Наброски, наметки, обрывки. Цель комментаторов — пройти «по следам» Федина, всматриваясь в его строки, анализируя события и факты, что волновали его, пытаясь понять, что зацепило, увлекло в них писателя, восстановить недосказанное. Многие из упомянутых в дневнике реалий сегодня непонятны, какие-то из известных современникам Федина имен канули в Лету, полемика тех лет может вызвать порой недоумение. Тем увлекательнее задача — распознать этот шифр прошлого, уловить связь обрывка фразы или короткого фрагмента с будущими произведениями, проникнуться открывающимися перед читателями дневника личными, потаенными строками, чтобы затем иным, сердечным зрением увидеть тексты писателя во всей их порой скрытой подспудно полноте. Ибо при кажущейся административной публичности и оглушительной по сегодняшним меркам многотиражности его произведений Константин Александрович Федин — личность все еще далеко не открытая.

— Известна филигранная работа писателя над словом. Расскажите, пожалуйста, про Федина-стилиста.

— «Нельзя овладеть языком как явлением стиля, не изучая язык живой речи», — утверждал писатель. Он выписывал целые страницы заготовок к будущим произведениям, компонуя их в зависимости от планируемого назначения: устаревшую лексику, простонародную искаженную, диалектизмы и другие слова для придания индивидуальной живой окраски речи персонажей, слова на немецком языке с собственным переводом и т. п. Писателя раздражали газетные ляпы. А еще — вводимые журналистами неологизмы вроде безобидного на сегодняшний слух, но резавшего ему ухо в 1930-е гг. «киоскера», которого он предлагал заменить на более органичного, по его мнению, для русского языка «киосочника». Федин иронизировал над громоздкими советскими словообразованиями вроде «Мособлпищкоопинсоюз», насмешничал над появившимися в рекламе на витрине фотографа нелепых «удостоверок» (по образцу «визиток»). Отмечал примеры неудачного словоупотребления у классиков: «неправильности» Достоевского (вроде «очутывается», «на сегодняшний день», «идея о том, что...»), коробившие у Лескова не раз повторенные «пара строк» и «пара дней» и т. п. Но строже всего Федин относился к себе, мучительно подыскивая точные слова, многократно правя и переписывая свои тексты. Любопытно при этом сравнить его непримиримость в вопросах языка двадцатых годов с более поздними записями. Например, с рассуждениями в записной тетради от 20 июня 1951 г., где он сокрушается, что в погоне за идеальностью языка безнадежно утратил неправильную, но живую непосредственность:

«Кстати, в том же „Дьяволе“ встречается и знаменитая неуклюжесть Толстого:

„Она закусила платок, кивнула глазами и побежала...“

В живом увлечении рассказа может сказаться и так: кивнула глазами...

К сожалению, мое отношение к стилю, выработанное десятилетиями, теперь уже исключает навсегда такую живую и безоглядную непосредственность. Я непоправим, в том смысле, что правка фразы — моя болезнь, у меня давно уже никто не „кивнет глазами“. Не кивнет даже и головой, ибо кивнуть можно лишь головой и, значит, достаточно написать просто: кивнул».

— Выделял ли для себя Федин кого-то из представителей зарубежной литературы?

— Я бы назвала Гюстава Флобера, с которым он во многом себя идентифицирует. «Я — человек-перо, я существую из-за него и ради него, я больше всего живу с ним», — явно неслучайно выписывает Федин из Флобера. Другая цитата еще больше обнажает сходство обоих писателей (во всяком случае, в качестве, самокритично отмеченном французом, которое Федин проецирует на себя): «<...> чем больше личного в нашем творчестве, тем мы слабее. Моя погрешность заключалась именно в том, что я в свои произведения всегда помещал себя». Эту запись Федин обводит красным карандашом, что подчеркивает ее значимость для него.

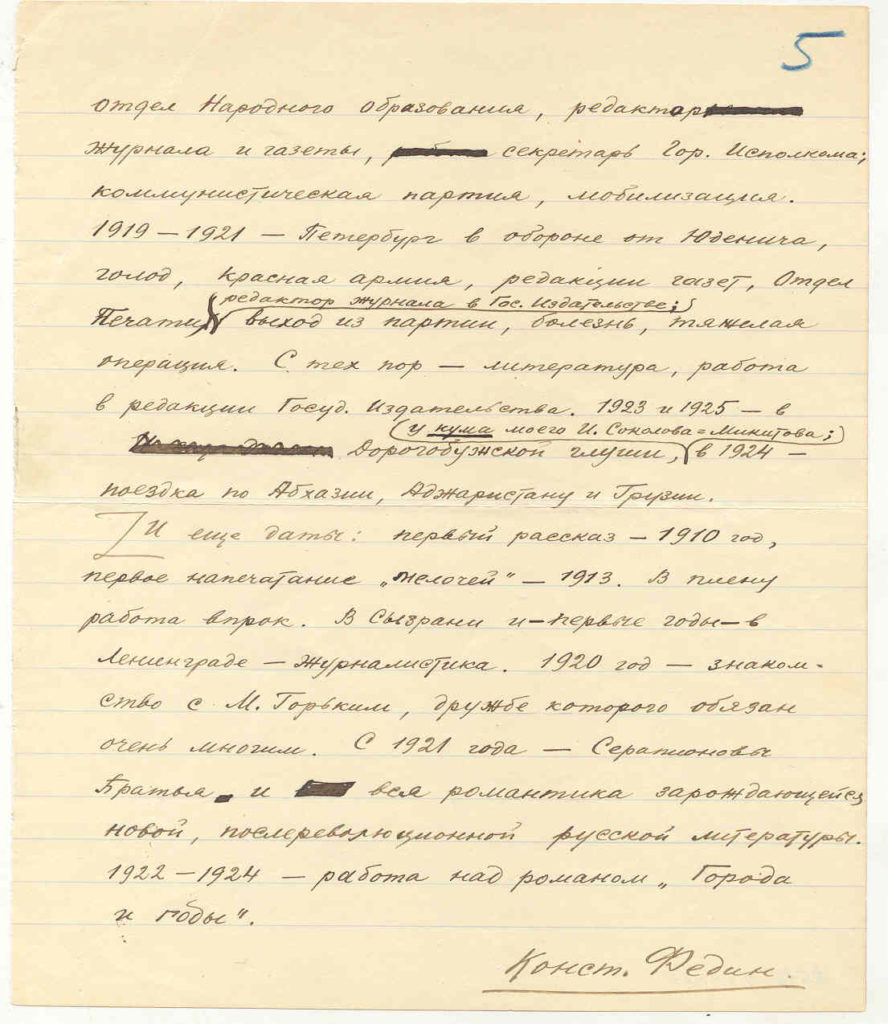

Константин Федин. Автобиография.

Константин Федин. Автобиография.

Государственный музей К. Федина

Это, впрочем, помета исключительно для тайного дневника. В своей видимой жизни Федин всегда пресекал попытки выявить автобиографические мотивы в его творчестве. В обращении «К читателю», предваряющем публикацию повести «Я был актером», он уклончиво пояснит: «В широком смысле вообще каждое литературное произведение автобиографично: оно почти всегда вырастает из жизненного опыта писателя. Но это не значит, конечно, что фабула произведения непременно пересказывает факты из жизни писателя. Даже в автобиографическом „маленьком романе“ нельзя искать сколько-нибудь точной передачи житейских испытаний автора. Действительно пережитое художником лишь просвечивает сквозь отысканные им образы времени».

Несколько лет назад мне довелось присутствовать на моноспектакле по этой повести, где играл талантливый молодой актер московского «Ведогонь-театра» Илья Роговин, правнук Федина, очень похожий на своего знаменитого прадеда. Поразило признание актера в интервью 2019 г.: «Может быть, я беру на себя слишком много, но для меня моноспектакль — это некое искупление для Рода, искупление ситуации, в которой любовь так и не сложилась».

— Он имел в виду род Фединых?

— Знаете, в свое время некий ленинградский аспирант, занимавшийся исследованием творчества Федина, получил от писателя резкую отповедь: «Ваш вывод, что большинство эпизодов, сцен, картин и т. д. было видно, слышано и пережито мною (из числа вошедших в „Города и годы“), неверен. <...> большинство является, бесспорно, плодом воображения <...> Примеры. Будучи гражданским пленным, я, как и прочие интернированные в Циттау иностранцы, получал изредка разрешения полиции и штадтрата на загородную прогулку. Это факт. Я развиваю эпизод встречи с Мари в горах на основе этого внешнего факта: Андрей получил разрешение на поездку за город и увидел Мари». Писатель неоднократно повторяет в этом письме: «Вы <...> переоцениваете значение жизненных (фактических) познаний писателя по сравнению с его работой „сочинителя“. Вы умаляете вымысел. <...> я оцениваю соотношение вымысла и факта как 98 к 2. <...> Вы переоцениваете <...> значение прототипов в работе писателя. Во всяком случае — в моей работе».

Однако обратим внимание на повторяющийся во многих произведениях Федина женский образ — юную немку, сумасбродную, отчаянно смелую, умеющую до самозабвенья любить и столь же яростно ненавидеть. Это, помимо упомянутой в процитированном выше письме Мари Урбах из «Городов и годов», Эльфа из раннего рассказа «Счастье», героиня очерка «Легкая поступь», Гульда из повести «Я был актером», Анна из романа «Братья» и др. Все эти женские образы вобрали в себя черты подлинной личности — дочери врача из маленького городка Циттау Ханни Мрва, возлюбленной юного Константина Федина, с которой он познакомился в начале 1916 г. находясь на стажировке в Баварии. И этой встрече суждено было стать судьбоносной — ослепительно счастливой и мучительно безнадежной, одной из тех, на которые так богат был жестокий XX век. Влюбленных не могли разлучить ни запреты родителей Ханни, узнавших о преступной связи дочери с русским, ни переезд Константина в Герлиц, где он поступил на службу в местный театр и куда Ханни приезжала его навещать («Я был актером»). Но вот война окончена, в ходе обмена пленными Федин возвращается на родину. 26 августа 1918 г. они расстаются с надеждой на скорую встречу, обещая писать друг другу как можно чаще. Больше они не увидятся никогда.

До Федина дошли 25 писем Ханни. Последнее было написано 26 февраля 1921 г. Эти пронзительные документы свидетельствуют о безоглядной готовности юной немки поступиться бюргерским благополучием, чтобы бежать к любимому в дикую неизведанную Россию. Как можно судить из контекста, Федин отправил Ханни как минимум 21 письмо, о получении которых она упоминает.

В мае 1922 г. из Циттау в Петроград к Федину отправляются два письма от подруги Ханни, которая сообщает, что она умерла. «Это случилось перед рождеством. Всю свою жизнь Ханни тосковала по России, и, может быть, это ее и погубило». Через четыре месяца после получения этой трагической вести, в сентябре 1922 г. у Федина родится дочка Нина — с начала 1922 г. он женат на Доре Сергеевне Александер, благодаря которой состоялось его знакомство с Горьким.

На первом листе сохранившихся набросков к роману «Города и годы» значится: «Начато в мае месяце 28 числа 1922 года». В том самом горьком мае 1922-го...

«Письмо» — так называется подглавка первой главы:

Ханни Мрва

Ханни Мрва

«Дорогая моя.

Вот я опять пишу тебе и опять не знаю, что нужно сказать.

Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк.

Или нет. Я боюсь больше всего, что пишу мертвой. Что ты — мертвая. Я не так выражаюсь: что ты умерла уже, а я пишу тебе. <...> Мне кажется, ты поймешь меня, если я расскажу...»

13 июня, утро.

<...> Я, конечно, виноват перед тобой. Но я не виню себя в том, что тебе кажется, наверно, самым тяжелым проступком против тебя, против нас.

Мне действительно нужно установить какой-то порядок. Во мне все спуталось. Я не знаю, где же именно и когда я непоправимо сбился, или налгал, или ошибся. <...> Это какой-то клубок, все эти годы.

<...> Меня пронизывает мысль, что я пишу мертвой. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал«.

Соотношение вымысла и факта в «Городах и годах», по заверению писателя, 98 к 2, но в какой-то момент ловишь себя на мысли, что перестаешь понимать, романный сюжет ли перед тобой или страницы биографии, размывается эта грань между реальностью и сочинительством. Безусловно, было бы неразумно сводить вагнеровскую патетику романа к одной пасторальной мелодии. Роман «Города и годы» неизмеримо шире, богаче, полифоничнее, в нем помимо любовной линии множество внутренних тем, линий, сюжетов, героев. Да, это всего лишь одна нить из ткани повествования, но эта нить, быть может, основа этой ткани, тот самый уток.

Наследники Федина с уважительной бережностью сохранили (передав затем в саратовский музей) все письма Ханни Мрва.

Не случайно публикатор интервью Ильи Роговина употребил в слове Род большую букву. Это действительно могучий разветвленный Род, поразительная семья единомышленников, крепкий клан хранителей заложенных Фединым нравственных устоев. В 1990-е гг. Нина Константиновна Федина, выполняя волю отца, передала безвозмездно университету Саратова богатейшую библиотеку с книжными раритетами. Благодаря дару наследников, явивших пример редчайшего бескорыстия, более 80 тысяч единиц хранения составили основу коллекции Государственного музея Федина: автографы классиков русской литературы, живопись, рисунки, графика знаменитых художников начала прошлого века, уникальные фотодокументы литературной жизни 1920–1960 гг., рукописи и многое-многое другое. Подвижники саратовского музея, талантливые исследователи и архивисты, проведя кропотливую работу по систематизации переданных им материалов, открыли экспозицию «Дом русской литературы ХХ века». Под эгидой музея проходят Фединские чтения, интереснейшие конференции, по материалам которых выпускаются сборники столичного уровня. Дело ушедшей из жизни в январе 2018 г. Нины Константиновны по сохранению наследия писателя продолжают внуки Федина — Варвара Александровна Фомина и Константин Александрович Роговин. И этой эстафете никогда не кончаться.

А что касается упомянутой в начале «мутноватой оптики», хочется напомнить слова еще одного юбиляра этого года, Надежды Тэффи, которая в своих воспоминаниях «О Мережковских» заметила: «Часто приходилось читать литературные воспоминания о „друзьях“ очень злобные. Нечто вроде Страшного суда земного <...> Жестоко и неправильно. Нельзя забывать, что человеком быть очень трудно».